À l’heure de la « transition énergétique »1, l’exploitation minière des fonds marins promet un eldorado : des milliards de tonnes de métaux, nécessaires aux technologies électriques et numériques. Une telle manne suscite de nombreuses convoitises, qui se parent des vertus du capitalisme vert. À quel prix pour l’environnement et les pays dominés de l’ordre international ?

L’exploitation minière des fonds marins est l’un des grands enjeux de notre temps. Les métaux dont regorgent les fonds marins pourraient répondre aux besoins exponentiels à venir dans le cadre de la « transition écologique » et de la numérisation du quotidien. En effet, les gouvernements de nombreux pays misent sur un sursaut technologique pour lutter contre le changement climatique : il faut décarboner notre économie, c’est-à-dire trouver des sources d’énergie nouvelles ne contribuant pas au réchauffement climatique. L’électricité et le numérique apparaissent comme la solution miracle : la première doit remplacer les énergies fossiles et la seconde devrait permettre des gains d’efficacité et de consommation d’énergie, notamment par la réduction des déplacements et le contrôle des consommations.

Cependant, électricité et numérique demandent des quantités immenses de métaux, dont regorgent les fonds marins. La nécessité d’extraire toujours plus de terres rares pour répondre à une transition écologique innervée par le techno-solutionnisme, et permettant au capitalisme de continuer de croître, sert le discours des grands industriels miniers. Metals Company défend ainsi l’extraction des nodules au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Si cette activité ne sera pas sans conséquence sur l’environnement, combattre le changement climatique constitue la première des priorités, défend l’entreprise. Les conséquences écologiques d’une telle exploitation serait donc un moindre mal autant qu’une nécessité absolue.

Alors que la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité vient de s’achever à Montréal en décembre 2022, force est de constater que les industriels se cachent derrière une vision étroite des enjeux climatiques. En ne parlant que de la nécessaire transition énergétique pour lutter contre le réchauffement de la planète, ils ignorent que les limites planétaires, telles que définies par la communauté scientifique, sont au nombre de neuf et comprennent l’érosion de la biodiversité, laquelle est vitale pour l’avenir de l’humanité. Or, l’extraction minière des fonds marins aurait des conséquences dramatiques pour une faune et une flore qui restent encore largement inconnues.

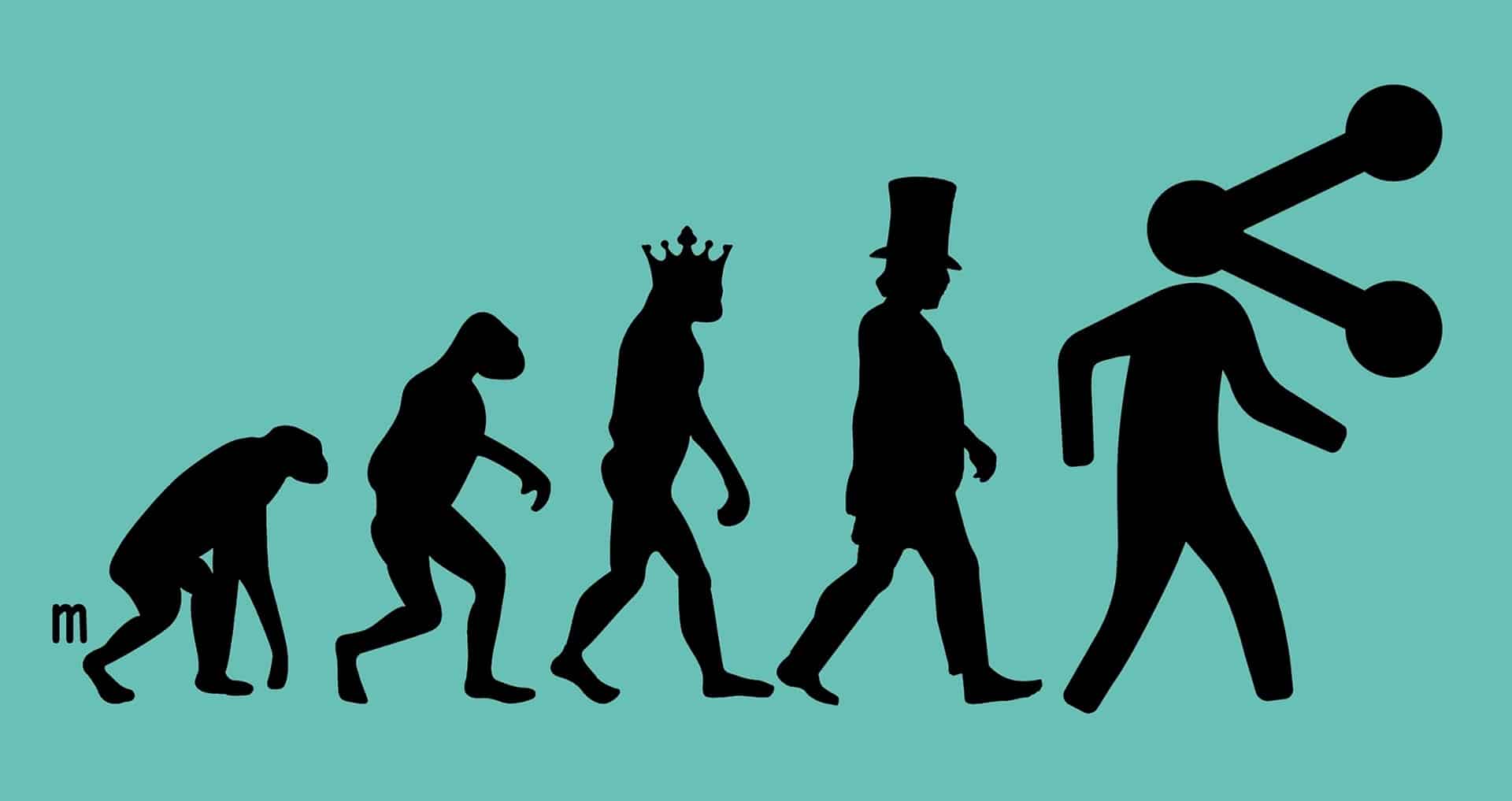

Si la transition énergétique promue par les industriels miniers prétend faire partie de la solution globale, elle accentue en réalité l’empreinte de l’homme sur la nature et contribue à mettre en péril notre présence sur Terre.

Plusieurs travaux existent désormais sur les impacts probables d’une telle activité2. Ces études peuvent s’appuyer sur des observations faites à l’échelle de quatre décennies, lorsque les premiers tests de collecte ont été réalisés. Ainsi, les écosystèmes des fonds marins sont très peu résilients. Les machines créent des vastes panaches sédimentaires, qui risquent d’asphyxier la vie sous-marine, en plus de provoquer du bruit et une pollution lumineuse dans ces grands fonds. Le documentaire Blue Peril avance que ces panaches sédimentaires pourraient se déplacer sur 200 km, étendant d’autant les dégâts sur la nature. Si la transition énergétique promue par les industriels miniers prétend faire partie de la solution globale, elle accentue en réalité l’empreinte de l’homme sur la nature et contribue à mettre en péril notre présence sur Terre.

La géopolitique des métaux

La biodiversité risque néanmoins de ne pas peser dans la balance face aux enjeux géopolitiques qui entourent les métaux sous-marins. Actuellement, la Chine est le premier producteur mondial de terres rares, à hauteur de 60%. Or, ces terres rares sont vitales pour les économies contemporaines. La prise de conscience de cette dépendance a été brutale : en 2010, la Chine lance un embargo contre le Japon, étendu brièvement aux États-Unis et à l’Europe. La Chine exigeait alors la libération du capitaine d’un chalutier, emprisonné par le Japon après qu’il ait percuté deux navires des gardes-côtes nippons lors d’une campagne de pêche dans une zone disputée entre Pékin et Tokyo ; l’une des nombreuses zones de tensions en mer de Chine méridionale. Depuis, les puissances occidentales cherchent des sources d’approvisionnement alternatives.

Dès 2011, l’Union européenne finance le Deep Sea Minerals Project au sein de la Communauté du Pacifique, afin d’étudier les perspectives offertes par les fonds marins. Le projet se termine en 2016 pour laisser place au projet onusien de l’Abyssal Initiative, qui poursuit la même ambition oxymorique d’encourager l’exploitation minière et le développement durable. De plus, plusieurs programmes de recherche européens ont été financés au cours des dix dernières années pour étudier le potentiel du minage en mer : MIDAS, Blue Mining, VAMOS, Blue Nodules ou encore ROBUST. Ces objectifs se parent du nom de « Blue Economy », de « croissance bleue » ou d’« économie bleue », à l’image du rapport de la Commission européenne « The EU Blue Economy Report 2019 », et visent à faire des océans une source de profits. Si les enjeux écologiques sont évoqués, la réponse reste le techno-solutionnisme : il faut simplement développer des technologies « environmentally friendly. »

Autre pays central bien que moins soupçonné dans cette quête aux ressources : la Norvège. Si le royaume est loué pour la part des énergies durables dans son mix énergétique, grâce à l’hydraulique notamment, le pays est également le premier producteur de pétrole en Europe et un producteur important de gaz. Grâce à cette manne, la Norvège a pu créer l’un des plus importants fonds d’investissement au monde. Mais l’avenir des énergies fossiles semble contrarié, c’est pourquoi Oslo souhaite développer l’industrie minière dans les fonds marins. Les premières autorisations de minage seront données cette année, tandis que plusieurs projets sont dès à présent bien avancés. Ainsi, le projet “Seabed minerals-Accelerating the energy transition” porté par les entreprises Adepth Minerals et TechnipFMC a reçu plus de 70 millions de couronnes norvégiennes de la part de la Green Platform Initiative : un programme public d’investissements dans la recherche rassemblant le Research Council of Norway, Initiative Norway et Sica. L’objectif n’est rien moins que d’établir un processus complet d’exploitation des ressources minières sous-marines.

Les puissances occidentales ne sont cependant pas seules dans cette quête de métaux. Les pays africains espèrent accueillir de nouvelles activités industrielles, tandis que les pays asiatiques veulent participer à la ruée vers les fonds marins. Dans le Pacifique, plusieurs pays ont distribué des licences d’exploration dans leurs eaux ces dernières années : la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga, les Fidji, Vanuatu, les Îles Salomon ou encore les Îles Cook. La République de Nauru, micro-État du Pacifique, est d’ailleurs à la pointe du combat pour exploiter les fonds marins.

La République de Nauru, victime du néocolonialisme

Le cas de Nauru est un exemple éloquent du néocolonialisme et de l’impérialisme à l’œuvre dans l’affaire des fonds marins. Les Nauruans obtiennent leur indépendance de l’Australie en 1964. L’île ne vit alors que de ses mines de phosphate, anciennement détenues par l’Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande, puis par les Nauruans jusqu’à l’épuisement des ressources dans les années 1990. Les conséquences sont catastrophiques : l’île a été dévastée à plus de 80% par l’activité minière.

Nauru est désormais un État pauvre de 10 000 habitants, souffrant d’un chômage massif. Les dirigeants de l’île ont également été éclaboussés dans des affaires de corruption touchant les ressources minières : l’ancien président, Baron Waqa, est accusé d’avoir reçu de l’argent d’une entreprise de phosphate australienne : Getax. Les organisations de défense des droits de l’homme se sont aussi inquiétées d’une dégradation de la situation politique sur l’île. C’est sous ce même président qu’ont été noués des liens forts avec Metals Company, l’entreprise canadienne rêvant d’extraire les nodules de la zone Clarion-Clipperton, et dont le projet est actuellement en discussion à l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM).

Les liens entre Metals Company et le gouvernement nauruan sont troubles. Pour les autorités nauruanes, le projet d’exploitation minière représenterait une source de revenus importante puisque Metals Company paierait des royalties à l’État insulaire. Cependant, on peut douter de l’équilibre de cette relation : Gerard Barron, CEO de DeepGreen (qui est devenue Metals Company) a ainsi occupé le siège de Nauru lors d’une réunion de l’AIFM en février 2019. De même, alors que les projets d’exploitation minière présentés à l’AIFM doivent être réalisées sous le « contrôle effectif » de l’État, afin d’assurer que les petits États profitent des retombées de ces activités, le consortium NORI apparait comme la créature de Metals Company. Pour répondre à l’exigence de contrôle effectif, l’entreprise s’est contentée de créer des fondations à but non lucratif censées superviser les opérations, mais qui restent contrôlées par la compagnie minière et n’emploient qu’un personnel réduit.

Enfin, l’entreprise ne fait pas appel à Nauru par hasard : l’État du Pacifique, appauvrie par la colonisation, n’a que peu d’opportunités. Une situation reconnue par Gerard Barron avec cynisme : « If you look at a nation like Nauru, and if you ask them, « Well, what are your other economic development opportunities? » There’s not a long list. »3 [« Si vous prenez une nation comme Nauru, et si vous leur demandez : « Et bien, quelles autres opportunités de développement économique avez-vous ? » La liste est courte. »]

Cette situation dans laquelle un petit État insulaire, pauvre et frappée par la corruption, s’associe à une entreprise internationale et occidentale pour lui vendre ses ressources, est résumée en quelques mots par Lord Fusitu, ancien parlementaire du Tonga : « This company set out to game the system and use a poor, developing Pacific nation as the conduit to exploit these resources. »4 [« Cette entreprise a décidé de jouer avec le système et d’utiliser une nation du Pacifique pauvre et en développement comme intermédiaire pour exploiter ces ressources. »]

L’AIFM au service de l’industrie minière

L’influence de ces entreprises ne s’arrête pas là : l’enquête menée par le New York Times révèle le poids de l’industrie minière au sein même de l’AIFM. L’agence internationale aurait transmis des informations à Metals Company pour qu’elle puisse déterminer les zones les plus intéressantes. L’AIFM a ainsi favorisé les intérêts d’une entreprise canadienne au lieu de conserver ces données pour aider les pays en développement. Une situation qui s’était déjà produite en 2007 entre le secrétaire général de l’époque : Satya N. Nandan, et l’entreprise Nautilus Minerals Inc.. Pourtant, le droit de la mer et l’AIFM devaient favoriser le développement de tous les pays, conformément aux missions qui lui ont été confiées lors de sa création en 1994.

L’industrie minière est également une habituée des négociations internationales, alors même que les ONG se plaignent d’être mal accueillies et peu entendues. Pire, le New York Times a révélé plusieurs conflits d’intérêt : plusieurs des membres de la commission juridique et technique de l’AIFM, commission discrète alors même qu’elle occupe une position centrale dans l’organisation, travaillent en même temps pour le compte des industriels miniers. Ces entreprises opèrent également dans le processus de rédaction du Code minier qui devrait encadrer les futures exploitations : présentes aux nombreuses instances de négociations, elles font pression pour modifier le texte et amoindrir la protection de l’environnement, militant par exemple pour le remplacement des « meilleures pratiques environnementales » par de « bonnes pratiques environnementales ».

Il n’est guère étonnant alors que la direction de l’AIFM défende le développement de l’exploitation des fonds marins, alors même qu’une situation délétère s’est installée au sein de l’agence parmi des salariés en partie déboussolés par cette place du lobby industriel, toujours selon l’enquête du journal new-yorkais.

La riposte écologique : entre combats internationaux, nationaux et locaux

Malgré ce contexte défavorable, les préoccupations écologistes semblent néanmoins gagner du terrain. L’annonce d’Emmanuel Macron contre l’exploitation minière, à l’occasion de la COP27, constitue déjà un revirement politique : jusqu’à l’été 2022, la France, à la tête du deuxième plus grand espace maritime du monde et de vastes fonds marins, s’était prononcée plus explicitement en faveur de l’exploitation minière. En mai 2021, une circulaire signée par Jean Castex demandait notamment au gouvernement de préparer une « stratégie nationale d’exploration et d’exploitation des ressources minérales dans les grands fonds marins », ambition renouvelée dans le plan France 2030 d’octobre 2021. Cette orientation du pouvoir exécutif n’a, par ailleurs, pas empêché les sénateurs d’achever, en juin 2022, une mission d’information intitulée « Abysses : la dernière frontière » dont la conclusion est claire : il serait « prématuré » de se lancer dans cette aventure extractiviste.

La France n’est pas seule dans ce combat. Elle rejoint l’Allemagne et l’Espagne en Europe, ainsi que plusieurs États du Pacifique qui se sont réunis en juillet 2022 au sein de l’Alliance des pays pour un moratoire contre l’exploitation minière des océans regroupant la République des Palaos, les Fidji, les Samoa et les États fédérés de Micronésie. Ces nations poursuivent une lutte lancée en 2019 : les Fidji et le Vanuatu appellent alors à un moratoire, avant d’être rejoints par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Du côté de l’Amérique latine, le Panama, le Costa Rica rejoignent ces positions tandis que le Chili défend une « pause de précaution » de quinze ans avant que l’exploitation des fonds-marins puisse être envisagée de nouveau.

81% des participants ont voté une mention appelant les États à protéger l’océan par un traité international, plutôt que de chercher comment l’exploiter.

Derrière les gouvernements, de nombreuses associations, ONG et scientifiques se dressent depuis des années contre ces projets miniers. A coup de pétitions, d’appels, de tribunes et même d’actions en mer, elles alertent sur les risques environnementaux posés par la potentielle extraction minière des fonds marins. Ainsi, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a lancé un appel pour un moratoire en 2021, tandis que Greenpeace enjoint le gouvernement français à s’opposer à la rédaction d’un code minier dans une pétition en ligne. Au Congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature tenu à Marseille en septembre 2021, 81% des participants ont voté une mention appelant les États à protéger l’océan par un traité international, plutôt que de chercher comment l’exploiter.

Grâce à ces combats, plusieurs entreprises internationales ont renoncé, pour le moment, à utiliser des métaux qui pourraient venir des fonds marins, réduisant d’autant le marché potentiel de ce secteur : Google, BMW, Volvo ou encore Samsung ont ainsi signé l’appel à un moratoire du WWF. Malgré ce greenwashing marketing, toujours est-il qu’il n’est pas question d’interdiction : le moratoire appelle à une meilleure compréhension de l’impact écologique avant d’envisager d’aller plus loin. Cependant, c’est une première étape dans la lutte pour une interdiction définitive.

Ces mobilisations internationales se nourrissent, par ailleurs, de victoires obtenues au niveau national et local. Les industriels agissent dans le Pacifique depuis plus d’une décennie déjà, et leurs activités ont suscité de nombreux combats. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un cas emblématique. Depuis 1997, l’entreprise Nautilus Minerals prospecte dans ses eaux. En 2011, le gouvernement lui accorde une licence pour le projet Solwara 1 et des forages explorateurs sont menés à partir de 2016 dans les eaux territoriales en mer de Bismarck.

Les communautés côtières, vivant des ressources maritimes, dénoncent l’opacité des études sur l’impact environnemental, sanitaire et économique. Elles accusent notamment ces activités d’avoir affecté les populations halieutiques et de menacer l’activité de pêche. Elles s’organisent alors au sein de l’Alliance des Solwara Warriors et réclament un moratoire au gouvernement. Une longue bataille juridique s’engage, avant que les projets d’exploitation de Nautilus Minerals échouent finalement et mettent l’entreprise en faillite en 2019.

La Nouvelle-Zélande a également été un champ de bataille juridique entre communautés locales et militants d’un côté, et industrie minière de l’autre. L’entreprise Trans-Tasman Resources avait obtenu l’autorisation de miner les sables du South Taranaki Bight à la recherche de métaux, au sud-ouest du pays. L’opposition, rassemblant Greenpeace Aoteora, le Ngāti Ruanui iwi (une nation maorie du Sud Taraniki) et l’association Kiwis againt Seabed Mining, a dénoncé cette autorisation et cherché à la casser devant les tribunaux. La cour suprême néo-zélandaise a donné raison aux plaignants en octobre 2021.

C’est dans le cadre de ces luttes locales, agrégeant communautés côtières vivant des ressources de la mer, et combats écologistes, qu’il faut donc comprendre la position adoptée par de nombreux États du Pacifique appelant à un moratoire depuis 2019.

Un avenir « vert » pour l’humanité ?

Le minage des fonds marins incarne le désastre à venir de la transition écologique portée par le capitalisme vert, qui cherche à maintenir la croissance en privilégiant des solutions qui, certes contribueraient à décarboner nos économies, mais causeraient en revanche des désastres écologiques sur le plan de la biodiversité. Elles pourraient également paradoxalement contribuer à l’augmentation de la pollution atmosphérique en détériorant les fonds marins qui stockent naturellement du CO2.

Qui plus est, cette industrie repose sur un néocolonialisme porté par l’industrie minière : de grandes entreprises lorgnent sur des ressources appartenant à l’humanité toute entière, influencent, voire corrompent, des dirigeants nationaux et internationaux, profitent des difficultés de petits États insulaires, eux-mêmes victimes d’une histoire coloniale, mettent en péril la vie des communautés côtières, et n’ont qu’un seul objectif : nourrir les marchés des puissances industrielles.

En l’absence de politiques écologiques rompant avec le capitalisme vert, le risque est grand d’une victoire à la Pyrrhus.

Une victoire internationale serait assurément un symbole, mais en l’absence de politiques écologiques rompant avec le capitalisme vert, le risque est grand d’une victoire à la Pyrrhus. L’imaginaire du futur peine à se détacher du prométhéisme et du techno-solutionnisme. Gerard Barron, CEO de Metals Company, l’a illustré dans l’une de ses réponses sans possible équivoque : « To say, « Don’t harm the ocean » — it is the easiest message in the world, right? You just have to show a photo of a turtle with a straw in its nose. […] Everybody in Brooklyn can then say, « I don’t want to harm the ocean. » But they sure want their Teslas. »5 [« Il n’y a pas plus simple que de dire « Préservez l’océan », n’est-ce pas ? Vous avez juste à montrer la photo d’une tortue avec une paille dans le nez. N’importe qui à Brooklyn prétendra : « Je veux préserver l’océan ». Mais tous voudront également leurs Teslas. »]

1. Une transition d’ailleurs mal nommée, si l’on en croit les travaux de l’historien Jean-Baptiste Fressoz. L’humanité n’a pas encore connu de transition énergétique : seulement des additions d’énergies.

2. Voir par exemple la vidéo de Valentine Delattre, sur la chaîne youtube Science de comptoir : https://www.youtube.com/watch?v=x8E8lCtUZWw&t=1038s

3. Cité par le New York Times, 29 août 2022 : https://www.nytimes.com/2022/08/29/world/deep-sea-mining.html.

4. 5. Ibid.