Le populisme n’a jamais fait couler autant d’encre. Il sature depuis plusieurs années le débat public, employé à tort et à travers, souvent comme synonyme de démagogie ou d’extrémisme, afin de stigmatiser toute voix discordante à l’égard du consensus néolibéral. S’il a longtemps été associé aux droites nationalistes, à gauche certains ambitionnent aujourd’hui de retourner le stigmate en s’appropriant plus ou moins explicitement les thèses populistes d’Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe. On en retrouve certains accents en 2017 dans la campagne du travailliste britannique Jeremy Corbyn et son « For the many, not the few », ou plus récemment dans l’ascension de la socialiste états-unienne Alexandria Ocasio-Cortez, dont la croisade contre l’establishment s’appuie sur des ressorts résolument populistes : « We’ve got people, they’ve got money ». Podemos en Espagne et La France insoumise sont les deux expériences partisanes qui se revendiquent le plus de ces théories encore largement méconnues. En France, la confusion règne : parfois associé abusivement à un souverainisme hermétique aux luttes des minorités, ou réduit à l’abandon de l’étiquette gauche, ses soubassements théoriques et l’amplitude de ses implications stratégiques demeurent souvent ignorés. Deux rédacteurs du Vent Se Lève, doctorants en science politique, abordent en dix questions les enjeux que soulève le populisme, dans l’espoir de dissiper certains malentendus et de contribuer aux débats qui agitent – ou fracturent – les gauches. Par Laura Chazel et Vincent Dain.

1) Le populisme, c’est quoi ?

Laura Chazel : Le populisme pourrait être défini a minima comme un discours englobant une vision du monde opposant le « peuple » au « pouvoir » et une conception rousseauiste de la démocratie qui associe la politique à « l’expression de la volonté générale »[1]. Néanmoins, c’est un terme polysémique à utiliser avec précaution car il renvoie à de nombreuses réalités. Sa définition est l’objet de luttes de pouvoir dans les champs académique, politique et médiatique.

Dans le langage ordinaire, le terme de populisme est avant tout utilisé pour décrédibiliser tout mouvement politique s’opposant à l’establishment. C’est une arme discursive redoutable car dans l’imaginaire collectif le populisme est associé à la démagogie, à l’irrationalité des masses, aux colères « négatives », à un danger pour nos démocraties. On retrouve cette même vision péjorative dans le monde académique où le populisme se présente comme l’un des concepts les plus contestés et débattus.

Deux grandes écoles s’opposent aujourd’hui : l’approche idéationnelle (représentée par le politiste néerlandais Cas Mudde, largement hégémonique dans la science politique occidentale) et l’approche discursive (représentée par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe). Derrière chaque définition du populisme se trouve une vision du politique et une défense de ce que la démocratie devrait être. Le politiste Federico Tarragoni explique ainsi que la « populologie » se serait transformée en une « ingénierie démocratique » évaluant les « menaces/risques démocratiques » posés par le populisme.

Dans le langage ordinaire, le terme de « populisme » est avant tout utilisé pour décrédibiliser tout mouvement politique s’opposant à l’establishment (…) Dans l’imaginaire collectif, il est associé à la démagogie, à l’irrationalité des masses, aux colères « négatives », à un danger pour nos démocraties.

Dans l’approche muddienne, hégémonique en Europe, le populisme se présente avant tout comme une « menace » pour nos démocraties libérales. Il est par essence « l’autre » du libéralisme et de la démocratie. Au contraire, l’approche laclauienne défend la possibilité de l’existence d’un populisme progressiste. Laclau et Mouffe s’inscrivent dans une « vision dissociative » du politique : le champ politique est défini « comme l’espace du conflit et de l’antagonisme »[2]. En construisant un antagonisme entre le « peuple » et le « pouvoir », le populisme conflictualiserait le champ politique et permettrait ainsi – lorsqu’il adopte une forme progressiste et construit un peuple inclusif – de revitaliser la démocratie.

Les politistes dans la lignée de Cas Mudde s’inscrivent dans une approche libérale opposant les passions et la raison et voient dans le populisme l’expression de pulsions négatives. Au contraire, Laclau et Mouffe considèrent que la politique est avant tout une lutte pour l’attribution de sens, et qu’à ce titre les affects peuvent jouer un rôle positif dans la construction des identités collectives.

Il faut préciser qu’en Europe, la confusion autour du terme de populisme est liée au fait que, depuis les années 1980, le populisme était avant tout associé aux partis d’extrême droite[3], ce qui explique en partie la connotation péjorative donnée à ce concept. Récemment, l’apparition de mouvements populistes de gauche en Europe – Podemos ; LFI – qui se réclament en partie des théories de Laclau et Mouffe, participe à la re-signification de ce terme.

2) Comment définir le populisme selon Ernesto Laclau et Chantal Mouffe ?

Vincent Dain : Il faut d’abord préciser que pour Laclau et Mouffe, le populisme n’est pas une idéologie. C’est une méthode de construction des identités politiques à laquelle peuvent se greffer des contenus idéologiques extrêmement divers. Pour donner une définition synthétique, le populisme est un discours qui établit une dichotomie de la société en traçant une frontière antagonique qui oppose « ceux d’en bas » à « ceux d’en haut ».

C’est la construction d’un sujet politique, le « peuple », par l’articulation d’une série de demandes hétérogènes qui ont en commun – qui ont d’équivalent – leur opposition au pouvoir institué. Le populisme consiste donc à créer une chaîne d’équivalence entre une pluralité de demandes, potentiellement en tension, qui se cristallisent et trouvent leur unité autour d’un « signifiant vide » (un leader, un slogan, un symbole, une idée, etc.) : la « justice sociale » dans le cas du péronisme argentin, la « démocratie réelle » des Indignés espagnols, le gilet jaune en France.

3) Le populisme, est-ce la contestation de l’ordre établi ?

Laura Chazel : Si l’on s’en tient à une lecture « brute » de la théorie d’Ernesto Laclau, oui. Cependant, nombre de ses disciples s’éloignent de cette vision romantique du populisme comme simple opération plébéienne contre le pouvoir. Dans La raison populiste, Laclau distingue deux méthodes de construction du politique : le populisme (« l’activité politique par excellence ») et l’institutionnalisme (« la mort du politique »). En construisant une chaîne d’équivalence contre le pouvoir, le populisme obéit à la « logique de l’équivalence ». À l’inverse, l’institutionnalisme obéit à la « logique de la différence ». L’ordre institutionnel prétend pouvoir absorber chaque demande émanant de la société civile de manière individuelle (différentielle). Le populisme consisterait à transformer la logique de la différence en logique de l’équivalence.

Le populisme ne se réduit donc pas à une logique de contestation, il passe aussi par un récit politique à même de laisser entrevoir la possibilité d’un ordre alternatif.

Dans la théorie de Laclau (2005), ces deux logiques, bien qu’elles aient « besoin l’une de l’autre », sont antagoniques. Au niveau analytique, cette opposition entre « populisme » (rupture avec l’ordre) et « institutionnalisme » (reproduction de l’ordre) présente des limites reconnues par Laclau (2009) lui-même lorsqu’il explique qu’un « populisme pur » ne peut exister et deviendrait « synonyme de chaos social » [4], et lorsqu’il reconnaît (2005) que « limiter » le populisme à une opération de rupture ne permet pas de penser les phénomènes populistes « dans l’horizon de l’Europe occidentale ». Le populisme devient alors une affaire de degrés.

Pour des auteurs comme Gerardo Aboy ou Julián Melo, le populisme doit être compris comme une double opération : (1) de rupture avec l’ordre institué, (2) de proposition d’un nouvel ordre alternatif. Ces lectures plus hétérodoxes de Laclau insistent avant tout sur le « double visage du populisme ». C’est par exemple le cas d’Íñigo Errejón qui insiste sur la nécessité de construire un mouvement politique capable de « remettre de l’ordre » tout en présentant les partis de l’establishment comme producteurs de désordre. Le populisme ne se réduit donc pas à une logique de contestation, il passe aussi par un récit politique à même de laisser entrevoir la possibilité d’un ordre alternatif.

4) Le populisme, est-ce une rupture avec le marxisme ?

Vincent Dain : Ernesto Laclau et Chantal Mouffe reprochent au marxisme orthodoxe son « essentialisme de classe », autrement dit l’idée selon laquelle l’identité politique d’un acteur découlerait mécaniquement de la place qu’il occupe dans les rapports de production. Ils dressent une critique constructiviste du déterminisme marxiste qui postule l’existence d’une subjectivité propre à un groupe social en fonction de sa position objective. Pour Laclau et Mouffe, l’identité politique est contingente, elle n’est pas le reflet de cette position objective mais le résultat précaire du sens qui lui est attribué à un moment donné.

Ils ne sont pas davantage convaincus par la distinction classe en soi/classe pour soi et l’idée selon laquelle les ouvriers seraient objectivement liés par des intérêts communs sans en avoir nécessairement conscience. D’une manière générale, les populistes voient dans cette approche une impasse stratégique. Schématiquement, elle conduirait les gauches à se poser en avant-garde éclairée et condescendante chargée de dévoiler la vérité révolutionnaire aux masses prolétaires aliénées. Dans une vidéo populaire, Pablo Iglesias raille ainsi ses étudiants marxistes déstabilisés par la présence de « gens normaux » au sein du mouvement des Indignés et incapables de s’adresser à eux en des termes intelligibles au-delà de l’entre-soi militant.

Cette critique pourrait aussi s’appliquer aux militants de gauche fustigeant les électeurs populaires qui voteraient « contre leurs intérêts » en accordant leurs suffrages au Rassemblement national, comme s’il y avait un bug dans la matrice. Dans le populisme de gauche, il y a l’idée de se détacher d’une vision idéalisée du prolétariat et de ne pas plaquer sur les catégories sociales des subjectivités fantasmées. Il faut au contraire s’appuyer sur le sens commun de l’époque, prendre en compte les subjectivités telles qu’elles existent pour les orienter dans un sens progressiste.

Dans le populisme de gauche, il y a l’idée de se détacher d’une vision idéalisée du prolétariat et de ne pas plaquer sur les catégories sociales des subjectivités fantasmées.

Laura Chazel : Dans le cas d’Ernesto Laclau, c’est d’abord l’étude des mouvements nationaux-populaires latino-américains du XXe siècle qui l’amène à se distancer du marxisme orthodoxe. Dès le milieu des années 1970, Laclau réfléchit à la tension existante entre le déterminisme/la nécessité d’un côté – dominants dans l’idéologie marxiste – et l’idée de contingence de l’autre. En observant les classes populaires massivement soutenir Perón en Argentine, Laclau s’éloigne progressivement du matérialisme marxiste et de l’idée selon laquelle il existerait des intérêts de classe « objectifs » qui mécaniquement mèneraient la classe ouvrière vers la révolution prolétarienne.

En effet, comme le montrent Murmis et Portantiero (1971), la lutte des classes « prend une autre forme » en Argentine où le prolétariat ne se présente pas comme le principal sujet politique du changement. Le péronisme est d’abord caractérisé par son poly-classisme, mais l’alliance entre la bourgeoisie et les classes populaires contre l’oligarchie doit être comprise dans le contexte d’une « économie dépendante » dans laquelle cette alliance permet de s’opposer au « schéma Nord/Sud ». Le cheminement intellectuel de Laclau trouve son aboutissement en 1985 dans son ouvrage Hégémonie et stratégie socialiste, co-écrit avec Chantal Mouffe. Cet ouvrage est considéré comme un texte fondateur du post-marxisme. Les deux auteurs y constatent la « crise du marxisme » et l’imperméabilité des gauches marxistes aux demandes post-matérialistes issues des mouvements féministes, antiracistes ou écologistes.

5) Le populisme suppose-t-il de reléguer au second plan les luttes féministes, LGBTQI, antiracistes ?

Vincent Dain : Non, c’est une confusion, d’autant plus ironique lorsqu’on a en tête l’ambition originelle de Laclau et Mouffe qui entendaient précisément renouveler le projet socialiste en incorporant les demandes issues de ces luttes. Cette confusion est sans doute entretenue en France par le fait que certains parmi ceux qui ont brandi le populisme en étendard sont davantage portés sur les questions de souveraineté et moins sensibles aux enjeux du féminisme, aux luttes LGBTQI. Lorsque Andrea Kotarac quitte la France insoumise pour soutenir le Rassemblement national, il le fait au nom de la stratégie populiste selon lui abandonnée au profit de concessions à des revendications communautaristes. Cette démarche nocive n’aide probablement pas à y voir plus clair.

Plus fondamentalement, on retrouve l’idée que la priorité pour la gauche doit être de reconquérir les classes populaires tombées dans l’escarcelle du Rassemblement national. Une priorité qui supposerait selon certains de hiérarchiser les combats au profit des questions sociales et au détriment des questions dites « sociétales ». Une fraction des gauches reproche notamment aux socialistes d’avoir théorisé et mis en pratique l’abandon des milieux populaires. Le rapport produit par le think tank Terra Nova en 2011 actait en effet le basculement à droite de la classe ouvrière et privilégiait la formation d’un nouveau bloc électoral composé principalement des jeunes, des minorités, des classes moyennes, auxquels il s’agissait de s’adresser par le biais d’un discours axé sur les « valeurs ».

Il n’y a pas d’incompatibilité a priori entre la défense de la souveraineté populaire et les luttes des groupes minorisés pour leur émancipation. Bien au contraire, elles doivent être conjuguées, et si l’on suit Mouffe et Laclau, l’hypothèse populiste peut être un instrument d’articulation de ces différentes demandes démocratiques.

Dans un débat avec François Ruffin aux Amfis d’été de la France insoumise en 2017, Chantal Mouffe mettait en garde contre la tentation de « faire l’inverse de Terra Nova » en s’adressant exclusivement aux « perdants de la mondialisation » sans prendre en considération la diversité des luttes pour la reconnaissance et l’émancipation. François Ruffin, dont la stratégie s’oriente probablement davantage vers les milieux populaires dans la pratique, ne dit toutefois pas autre chose lorsqu’il plaide pour une alliance des « deux cœurs de la gauche : les classes populaires et la classe intermédiaire ».

De fait, si la France insoumise espère reconduire ou amplifier son score de 2017, la clé réside sans doute davantage dans un alliage entre l’électorat standard de la gauche radicale, les anciens électeurs socialistes désenchantés (ces fameux électeurs qui ont hésité entre Macron et Mélenchon en 2017) et une fraction des milieux populaires réfugiés dans l’abstention ou le vote RN. Ce qui suppose de prendre en charge une pluralité de demandes et d’aspirations, sans nécessairement chercher à s’adresser à un groupe social en particulier.

En somme, il n’y a pas d’incompatibilité a priori entre la défense de la souveraineté populaire et les luttes des groupes minoritaires pour leur émancipation. Bien au contraire, elles doivent être conjuguées, et si l’on suit Mouffe et Laclau, l’hypothèse populiste peut être un instrument d’articulation de ces différentes demandes démocratiques. La campagne de 2017 de Jean-Luc Mélenchon allait d’ailleurs plutôt dans ce sens.

En Espagne, la figure la plus proche des thèses de Laclau et Mouffe, Íñigo Errejón, associe récit patriotique et prise en charge d’un discours résolument féministe et LGBTQI. Dans un autre registre, on pourrait citer le discours aux accents populistes d’Alexandria Ocasio-Cortez qui a pris à contrepied l’establishment démocrate à New-York avant de conquérir le devant de la scène politique états-unienne. Ocasio-Cortez, qui a déployé une spectaculaire campagne de mobilisation sur le terrain et s’évertue à construire un leadership fondé sur l’authenticité et la proximité (« primus inter pares » selon la formule employée par Laclau), incarne très clairement les aspirations des minorités à l’égalité.

6) Comment Podemos et La France insoumise se sont-ils emparés du populisme ?

Laura Chazel : Il faut d’abord préciser que la mobilisation de la théorie du populisme d’Ernesto Laclau peut tout autant relever d’une appropriation idéologique que d’un simple usage stratégique. Il est vrai que leur théorie du populisme a permis à la gauche radicale, orpheline d’une idéologie, de repenser la réintroduction du conflit à partir de l’antagonisme opposant « le peuple » à « l’oligarchie » tout en restant dans le cadre de la démocratie libérale.

Mais la mobilisation de cette « référence théorique » peut également être analysée comme une stratégie partisane classique de légitimation par la mobilisation d’une autorité intellectuelle. Stratégie explicitée par Jean-Luc Mélenchon lui-même lorsqu’il explique, par exemple, que « la référence à Laclau satisfaisait le snobisme médiatique et permettait de valider l’existence d’un populisme de gauche sans avoir besoin de l’assumer nous-même ».

À Podemos, on observe une théorisation beaucoup plus poussée de la théorie populiste qu’au sein de LFI. Du côté d’Íñigo Errejón, c’est une réelle appropriation idéologique car le populisme est utilisé comme un outil qui permet de repenser la construction de nouvelles identités politiques. À partir de 2016, Pablo Iglesias, qui vient d’un marxisme beaucoup plus traditionnel qu’Errejón , se détache de « l’hypothèse populiste » en partie car la dimension constructiviste de la théorie laclauienne entre en contradiction directe avec son approche matérialiste. C’est ainsi que l’on comprend pourquoi le populisme est devenu l’un des principaux facteurs expliquant la multiplication de factions au sein du parti.

Jean-Luc Mélenchon est bien entendu influencé par les expériences nationales-populaires latinoaméricaines, et il dialogue régulièrement avec Chantal Mouffe. Cela dit, sa doctrine demeure très imprégnée du matérialisme historique, une tradition dont il est originaire.

Vincent Dain : L’adhésion au populisme et surtout à la vision du politique qui lui est associée est en effet plus flagrante à Podemos – a fortiori chez les proches d’Errejón – qu’à la France insoumise. Sans doute car les initiateurs de Podemos sont enseignants en science politique et se sont davantage confrontés à la foisonnante littérature laclauienne. Par ailleurs, le mouvement des Indignés et ses prolongements ont contribué à forger dans une partie de la société espagnole et des sphères militantes de nouveaux cadres de perception du type « ceux d’en bas contre ceux d’en haut ».

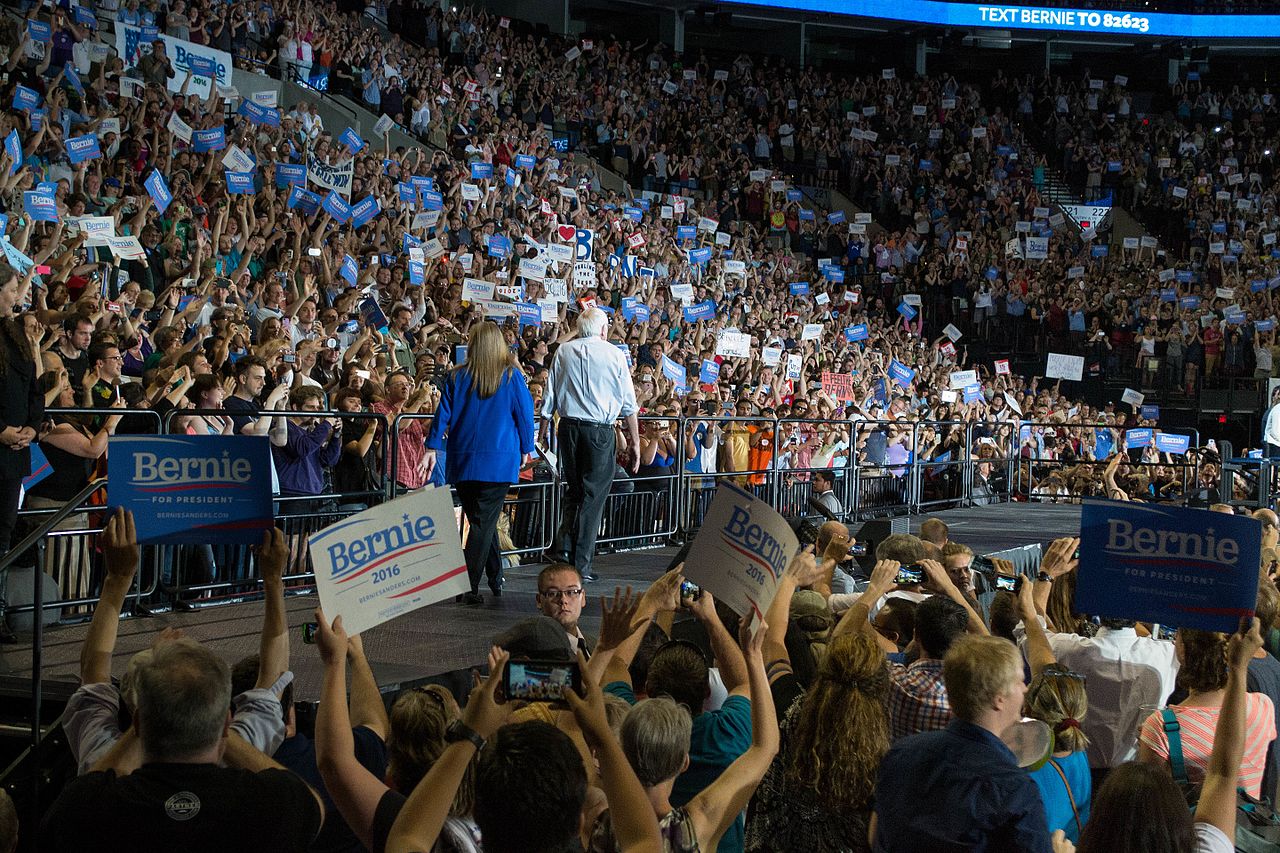

A la France insoumise, l’appropriation est plus circonstanciée. Jean-Luc Mélenchon est bien entendu influencé par les expériences nationales-populaires latino américaines et il dialogue régulièrement avec Chantal Mouffe. Cela dit, sa doctrine demeure très imprégnée du matérialisme historique, une tradition dont il est originaire. Si la référence au peuple était présente en 2012, la campagne de 2017 marque tout de même un tournant. Quand Jean-Luc Mélenchon présente sa candidature à la présidentielle, il oppose « le peuple » à une « caste de privilégiés ». C’est du Pablo Iglesias dans le texte. L’inspiration de Podemos est très nette. Sophia Chikirou, conseillère en communication de LFI, a d’ailleurs observé les campagnes de Podemos et de Bernie Sanders avant de diriger la communication de Mélenchon en 2017.

La stratégie populiste est alors un outil pour se démarquer des primaires du PS et solder l’échec du Front de gauche avec les communistes. On parle alors de « fédérer le peuple » plutôt que d’unir les gauches. Deux ans plus tard, à l’issue des élections européennes, le populisme de gauche est ouvertement contesté au sein de la FI. Il a cependant déjà perdu de sa centralité après la campagne de 2017, cédant le pas à des oscillations stratégiques peu lisibles.

7) Un discours populiste est-il forcément patriote ?

Laura Chazel : D’un point de vue analytique, il est important de garder une définition minimale du populisme. De la même manière qu’il existe des mouvements populistes sans leaders – les gilets jaunes – il peut exister des discours populistes ne mobilisant pas de rhétorique national-populaire. C’est par exemple le cas du mouvement du 15-M (« ceux du bas » contre « ceux du haut ») ou du mouvement Occupy Wall Street (les « 99% » contre les « 1% »). Mais il est vrai que lorsque le discours populiste s’institutionnalise dans un parti politique, il est le plus souvent adossé à un discours national-populaire qui construit la notion de « peuple » en lien avec la notion de « patrie ».

Les exemples des populismes progressistes latino-américains des années 1990-2000 sont les plus parlants. Il faut cependant préciser que leur discours patriote est construit dans l’opposition à l’impérialisme américain. Il est donc difficile d’imaginer une importation « pure » de ce modèle. À ses débuts, Podemos a d’abord mobilisé une rhétorique anti-impérialiste opposant les peuples d’Europe du Sud à l’Allemagne et à la Troïka mais ce récit, calqué sur le discours national-populaire latino-américain, a trouvé ses limites en Espagne où l’euroscepticisme reste faible.

Cela pose la question plus générale de l’importation directe et pure de la théorie populiste d’Ernesto Laclau qui est d’abord pensée dans un contexte latino-américain, et qui peine parfois à trouver un écho dans des sociétés européennes beaucoup plus institutionnalisées.

Lorsque le discours populiste s’institutionnalise dans un parti politique, il est le plus souvent adossé à un discours national-populaire qui construit la notion de « peuple » en lien avec la notion de « patrie ».

Vincent Dain : La réappropriation de la patrie est un trait caractéristique des populismes de gauche réellement existants. En Europe, Podemos et LFI ont mis en valeur une conception civico-politique de la patrie qui les distingue en ce sens des nationalismes ethnoculturels. On pourrait qualifier le patriotisme de Podemos d’inclusif ou de « constructif » : il est adossé à la défense des services publics, des droits sociaux, prend la forme d’une « communauté qui se protège » de l’offensive oligarchique.

La patrie constitue alors un élément clé de l’opposition « nous » / « eux ». Le « nous », ce sont « les gens », ni plus ni moins, tandis que le « eux » est constitué de la « caste » qui brade le pays, des « Españoles de pulsera » qui portent au poignet un bracelet aux couleurs de l’Espagne mais cachent leur argent sur un compte en Suisse. On retrouve une partie de ces éléments dans le discours patriotique de Jean-Luc Mélenchon, bien que celui-ci s’inscrive dans une tradition plus ancienne, identifiant la patrie à la République, à l’héritage de la Révolution française.

Mais effectivement, il n’y a pas un lien de nécessité. Ce qui prime, c’est avant tout l’idée de construire une volonté collective, une communauté, un « nous ». Il est vrai que dans un contexte d’offensive néolibérale où l’État-nation est souvent identifié comme le périmètre de protection par excellence vis à vis des dérives de la mondialisation, la référence à la patrie est la plupart du temps privilégiée. Mais il n’est pas impossible a priori d’imaginer que des acteurs politiques s’emparent d’un discours populiste à d’autres échelles d’action, municipale, européenne.

8) Le populisme suppose-t-il l’abandon du clivage gauche-droite ?

Laura Chazel : Le rapport au qualificatif « de gauche » fait débat parmi les théoriciens du populisme. Certains, comme Íñigo Errejón, considèrent qu’il ne fait pas sens d’un point de vue analytique et qu’il contrevient à l’ambition fondamentalement transversale du populisme. Chantal Mouffe, lorsqu’elle écrit Pour un populisme de gauche, et se positionne dès lors dans le champ politique, invite quant à elle à resignifier le terme « gauche » afin de mettre l’accent sur les valeurs qu’il charrie – égalité, justice sociale – et se démarquer nettement du populisme « de droite ».

Vincent Dain : C’est aussi une affaire de contextes. De même que les identités politiques ne sont pas figées, les coordonnées du jeu politique ne sont pas fixées une fois pour toutes. Il est important de comprendre qu’avant même d’être une stratégie discursive, le populisme est un « moment ».

Les théoriciens et praticiens du populisme considèrent que la crise de 2008 a ouvert la voie à un « moment populiste » où l’hégémonie néolibérale vacille et l’adhésion au consensus se fait de plus en plus chancelante à mesure que s’accumulent des demandes insatisfaites dans la société. Dans cette conjoncture, les mécontentements, les résistances et les contestations ne trouvent plus à s’exprimer par le biais des canaux institués de la représentation (partis politiques, syndicats) qui sont bien souvent décrédibilisés au même titre que le pouvoir en place. Alors que les loyautés partisanes s’affaissent, le terrain devient propice à la construction de nouvelles logiques d’identification politique en dehors des lignes de clivage traditionnelles. De nouveaux « sujets politiques » peuvent ainsi voir le jour à travers l’articulation des demandes insatisfaites, dans un sens réactionnaire – le Rassemblement national à l’ère Philippot – progressiste – La France insoumise et Podemos – ou par un attelage plus difficilement qualifiable – le Mouvement cinq étoiles italien.

Plutôt que de s’adresser au traditionnel « peuple de gauche », les populistes considèrent qu’il est possible d’agréger des fragments d’électorat en dehors des identifications habituelles à travers un discours plus transversal et le tracé d’une nouvelle frontière peuple/oligarchie.

Les acteurs du populisme « de gauche » s’efforcent de prendre leurs distances avec le clivage gauche-droite car ils estiment que celui-ci n’est plus opérant aux yeux d’une majorité de citoyens déboussolés. Ils font donc un pari sur le niveau de décomposition des allégeances traditionnelles : plutôt que de s’adresser au traditionnel « peuple de gauche », ils considèrent qu’il est possible d’agréger des fragments d’électorat en dehors des identifications habituelles à travers un discours plus transversal, désencombré des marqueurs identitaires de la gauche radicale (le drapeau rouge, l’Internationale, etc.), et par le tracé d’une nouvelle frontière peuple/oligarchie.

Cela reste un pari dont l’issue dépend du degré de résilience de ces allégeances traditionnelles, comme l’explique fort justement Arthur Borriello dans Mediapart. Difficile de balayer totalement un clivage gauche-droite qui a structuré la vie politique des décennies durant en Europe occidentale. En Espagne, Podemos se trouve pris au jeu d’un système parlementaire qui oblige à nouer des alliances, et l’allié privilégié se situe à la gauche de l’échiquier politique, le PSOE. Par ailleurs, Pablo Iglesias est aujourd’hui embarrassé par une forte relatéralisation gauche-droite du système partisan, accélérée par l’émergence d’une force d’extrême-droite.

En France, l’hypothèse populiste a incontestablement contribué au succès de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, par la capacité à conjuguer contestation plébéienne de l’oligarchie et projection d’un horizon alternatif autour de l’humanisme et de l’écologie, par le souci de s’adresser transversalement à la société. Elle a sans doute joué dans la percée de la candidature Mélenchon parmi les plus jeunes électeurs et les chômeurs, et permis de très bons reports aux législatives au cours des seconds tours. Dans le même temps, ce sont les électeurs « de gauche » qui ont fourni les gros bataillons de l’électorat du candidat insoumis, avant de se disperser entre l’abstention et une pluralité d’options à gauche en 2019.

9) Peut-on parler d’un moment populiste aujourd’hui en France ?

Vincent Dain : La séquence ouverte par la mobilisation des gilets jaunes réunit certaines caractéristiques majeures du « moment populiste ». Elle correspond à une agrégation des colères d’une « France d’en bas » – les catégories populaires y sont surreprésentées – cristallisées autour d’un signifiant vide, le gilet jaune, qui peut symboliser le fait que les invisibilisés entrent dans la lumière pour faire valoir leurs droits. L’ensemble des demandes pour le moins hétérogènes portées par les gilets jaunes sont condensées en une revendication particulière, le RIC, qui prend une dimension universelle.

Par ailleurs, il s’agit d’un mouvement qui émerge à distance des organisations syndicales et des partis politiques, qui font parfois l’objet d’un vif rejet. Les premiers résultats des enquêtes sociologiques en cours démontrent qu’une majorité d’entre eux ne s’identifient pas sur l’axe gauche-droite. A l’heure actuelle, les canaux institués de la contestation se sont montrés incapables de récupérer le mouvement, tandis que le pouvoir en place peine à intégrer les demandes qui en sont issues. Emmanuel Macron, qui entendait construire l’image d’un Président moderne à l’écoute de la société civile, incarne désormais l’oligarchie personnifiée.

Ceci dit, les gilets jaunes demeurent un mouvement sans leader, qui répugne à intégrer l’arène politico-électorale en dépit de certaines initiatives résiduelles. À court terme, comme en attestent les résultats des élections européennes, le mouvement n’a pas bouleversé le système politique, même s’il a contribué à accentuer l’identification de LREM à un « parti de l’ordre » et accéléré à ce titre le siphonnage d’une bonne partie de l’électorat des Républicains. Mais les équilibres politiques ne sont pas stabilisés, le recomposition amorcée en 2017 est toujours en cours et des chamboulements majeurs ne sont pas à exclure dans les années à venir.

Le mouvement des gilets jaunes correspond à une agrégation des colères d’une « France d’en bas » cristallisées autour d’un signifiant vide, le gilet jaune, qui peut symboliser le fait que les invisibilisés entrent dans la lumière pour faire valoir leurs droits.

Laura Chazel : Laclau distingue trois situations : (1) un ordre institutionnel stabilisé dans lequel la construction d’une « chaîne d’équivalence » est limitée ; (2) un ordre institutionnel « moins bien structuré » dans lequel le discours populiste doit porter deux masques: « insider » et « outsider » du système institutionnel ; (3) une crise organique qui permet au populisme de « reconstruire la nation autour d’un nouveau noyau populaire ».

Si l’on suit cette typologie, le contexte politique français semble aujourd’hui correspondre à la seconde situation. Le mouvement des gilets jaunes, l’effondrement des partis politiques traditionnels (PS, LR), l’effacement partiel du clivage gauche-droite sont autant d’éléments qui valident cette hypothèse.

Nous sommes donc bien dans un « moment populiste » car nous pouvons observer une colère populaire autour de demandes insatisfaites que le système institutionnel n’est pas capable d’absorber. Le phénomène Macron montre dans le même temps que l’ordre institutionnel est capable de s’auto-structurer et de s’auto-régénérer en adoptant des traits « populistes » – ici, la transversalité et le bouleversement des coordonnées politiques traditionnelles. Dans un tel contexte, les mouvements populistes devraient donc, si l’on suit la théorie de Laclau, se présenter dans le même temps comme des « éléments intégrés » et des « éléments extérieurs » au système.

10) Peut-on dire que Macron est populiste ?

Laura Chazel : La stratégie de Macron peut davantage être qualifiée de « transversale ». Elle est difficilement qualifiable de « populiste » car l’opposition entre progressistes et conservateurs qu’il dessine ne s’oppose pas au pouvoir en tant que tel. Dans la théorie de Laclau (1977), des leaders, comme Perón, Mao, Hitler, peuvent être populistes dès lors qu’ils interpellent le peuple « sous la forme de l’antagonisme » et « pas seulement de la différence ». Dans le cas de LREM, Macron dessine un nouvel horizon avec l’idée d’une France « modernisée » et participe ainsi à la construction de nouvelles identités politiques, mais il répond de manière institutionnelle, différentielle, aux demandes émanant de la société civile. La « logique de l’équivalence » est cependant présente contre une série de menaces – les populistes, les antieuropéens, les gilets jaunes violents -, auxquelles il oppose un « art d’être Français » et « une Europe qui protège ».

La stratégie de Macron peut davantage être qualifiée de « transversale ». Elle est difficilement qualifiable de « populiste » car l’opposition entre progressistes et conservateurs qu’il dessine ne s’oppose pas au pouvoir en tant que tel.

Vincent Dain : Certains auteurs, comme Jorge Moruno, parlent de populisme néolibéral ou de populisme technocratique. Dans la campagne de 2017, Macron a pu intégrer certains aspects du discours populiste en opposant la société civile, avec son dynamisme et son désir de modernisation, au « vieux monde » des partis sclérosés au pouvoir. Mais le macronisme est avant tout une entreprise politique méticuleusement conçue dans l’objectif d’impulser une recomposition au centre de l’échiquier politique, en ralliant les franges libérales du PS et de LR, invitées ou contraintes de renoncer à leurs querelles artificielles pour rejoindre un projet fondamentalement néolibéral.

Lorsque Macron s’émancipe du clivage gauche-droite, ce n’est pas tant pour dénoncer la collusion idéologique des partis de gauche et de droite que pour souligner qu’il y a du bon des deux côtés, à gauche et à droite, que les digues qui séparent droite libérale et sociaux-libéraux ne font plus sens et qu’il est préférable de réunir les « bonnes volontés » pour faire « avancer » le pays. Il n’est pas dit qu’Emmanuel Macron parvienne à conserver in fine cette centralité, au regard des politiques menées – réforme du marché du travail, suppression de l’ISF, privatisations, loi asile et immigration, etc. – et du déplacement de son socle électoral vers la droite.

Une approche gramscienne serait peut-être plus intéressante pour interpréter la manière dont une fraction des classes dominantes a décidé de faire sécession vis à vis des appareils traditionnels, par l’élaboration d’un nouveau récit politique mobilisateur censé remédier à la crise de l’hégémonie néolibérale.

[1] Voir : Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London: Verso ; C. Mudde (2004). The Populist Zeitgeist. Government and Opposition. 39(4), 541–563.

[2]Mouffe, C. (2018). Pour un populisme de gauche. Paris : Albin Michel. p. 123.

[3]Voir Moffitt, B. (2018). The Populism/Anti-Populism Divide in Western Europe. Democratic Theory, 5(2), 1–16.

[4]Laclau (2005) aborde brièvement cette question lorsqu’il explique que le populisme « subverti[t] l’état des choses existant » tout en proposant un « point de départ d’une reconstruction d’un ordre nouveau ».