Le Vent Se Lève est partenaire du dernier documentaire d’Emmanuel Gras, Un Peuple, sorti en salles le 23 février et consacré au mouvement des gilets jaunes. Tourné entre novembre 2018 et mai 2019, le film suit un groupe d’hommes et de femmes qui enfilent un gilet face à l’augmentation de la taxe sur le prix du carburant. À travers ce documentaire, Emmanuel Gras propose plus qu’un simple portrait de gilets jaunes : il embarque le spectateur dans un moment de cinéma qui prend le temps d’exposer la complexité de ce mouvement et de ce peuple aux revendications multiples et aux modes d’organisation complexes. Dans cet entretien, il revient avec nous sur sa façon de travailler et sur sa perception du mouvement des gilets jaunes. Entretien réalisé par Raphaël Martin et Léo Rosell.

LVSL – Pouvez-vous présenter brièvement votre film ?

Emmanuel Gras – C’est un film à travers lequel j’ai suivi un groupe de gilets jaunes de Chartres pendant six mois. C’est un film qui ne se contente pas de faire un portrait de gens ou un portrait d’un moment du mouvement, mais qui essaye de suivre l’évolution sur toute la durée des principales mobilisations, c’est-à-dire de novembre 2018 à mai 2019. Ce qui m’intéressait le plus, c’était à la fois de comprendre la nécessité pour laquelle ces gens se sont mobilisés mais aussi de voir ce qu’est un mouvement collectif qui se construit ainsi que les difficultés de cette construction, notamment face à une répression très dure. Je voulais donc montrer à la fois des portraits de gens, mais aussi l’évolution d’un collectif.

LVSL – Pourquoi avoir choisi de mettre en avant les gilets jaunes de Chartres en particulier et pourquoi avez-vous insisté sur la vie quotidienne dans ces zones périphériques précarisées ?

E. G. – Début décembre, je cherchais à aller sur un rond-point, et il n’y avait pas beaucoup d’informations sur les ronds-points occupés. J’habite à Paris, où il n’y avait pas d’occupation de ronds-points. À ce moment-là, une amie m’a dit qu’il y avait un rond-point occupé à Chartres et je suis allé là-bas comme j’aurais pu aller ailleurs. J’ai décidé d’y rester parce que justement, j’ai assez vite compris que ce que je voyais là, ce qui était présent à Chartres, ressemblait à ce qui existait ailleurs.

Il y avait des différences évidemment, de ronds-points en ronds-points, de régions en régions. Mais globalement, il y avait quand même un commun qui était un commun sociologique. Un commun dans les attitudes et un commun dans le fait que de toute façon, quel que soit le rond-point, c’étaient des gens qui ne se connaissaient pas à l’origine et qui se sont rencontrés et mobilisés ensemble sans être à l’intérieur d’une structure existante.

Ce n’était pas la peine d’aller sur dix mille ronds-points pour filmer la même chose. Et surtout, ce qui m’intéressait, c’était de creuser un sillon, de creuser un endroit plutôt que de faire un panel de groupes ou de faire une espèce de road trip, comme l’ont bien fait François Ruffin et Gilles Perret [réalisateurs de J’veux du soleil, NDLR].

LVSL – Quel a été l’élément déclencheur qui vous a poussé à réaliser un film sur les gilets jaunes ?

E. G. – Au départ, c’est le fait d’être allé à la manifestation du 24 novembre à Paris. En suivant des groupes de gilets jaunes, je voyais qu’il s’agissait d’une population qui ne venait pas de Paris. Ayant fait et filmé beaucoup de manifestations, je sais reconnaître les différentes populations de manifestants. En l’occurrence, je voyais bien que ces gens venaient de province, qu’ils parlaient de « monter sur la capitale ».

J’ai aussi été marqué par la forme de la manifestation qui a convergé aux Champs-Élysées, qui était directement très virulente, avec des barricades sur les Champs-Élysées. Je trouvais la forme de mobilisation vraiment différente de ce que j’avais pu voir, et étais impressionné par le nombre de gens qui étaient présents. C’est cela qui m’intéressait, j’avais senti que c’était quelque chose de populaire et cela représente quelque chose quand on est de gauche.

Pour certains, il y a le bon peuple et le mauvais peuple. Là, ce n’était pas le bon peuple. Cela m’a d’autant plus intéressé que ce n’était pas un mouvement syndical traditionnel, ni un mouvement de type ZAD. C’était un mouvement qui venait d’un endroit de la société auquel on ne s’attendait pas justement, des zones périphériques, des villes moyennes, mais surtout cela ne venait pas directement du monde du travail, cela venait de zones où les gens sont précarisés, isolés et assez dépolitisés. Le fait que cette mobilisation était en dehors des cadres habituels m’a donné envie d’en voir davantage.

Finalement, la caméra est une manière comme une autre de faire parler les gens, de les rencontrer.

Il se trouve que cela fait quelques années que je filme les manifestations et les forces de l’ordre avec une idée de projet, sans que cela soit vraiment établi. J’y suis allé directement avec une caméra et j’ai filmé les premières manifestations à Paris. Ensuite, quand je suis arrivé sur le rond-point, j’y suis allé directement avec une caméra, sans avoir l’idée d’en faire un film nécessairement, mais dans l’idée que c’était aussi une manière de se présenter, une manière de rencontrer les gens. De toute façon, cela m’intéresse de discuter, de rencontrer, d’en savoir plus. Finalement, la caméra est une manière comme une autre de faire parler les gens, de les rencontrer.

Généralement, quand je fais un sujet documentaire, c’est après y avoir beaucoup réfléchi, après avoir fait des repérages. Or au tout départ, cela se rapprochait presque plus du journalisme : je pose des questions, j’essaye de savoir un peu ce qui se passe et je filme directement, sans être du tout sûr que cela allait faire un film puisque à ce moment-là, on ne savait pas si ce mouvement allait durer plus d’un mois. C’est vraiment à partir de janvier, au moment où le mouvement avait même repris du poil de la bête, que je me suis dit qu’il fallait vraiment faire un film sur le sujet.

LVSL – La différence de votre film par rapport à d’autres, qui traitent aussi du mouvement des gilets jaunes, est son aspect « cinématographique ». Un Peuple est un documentaire avec des moments de cinéma, qui ne peuvent exister dans un docu-reportage. Quelles ont été vos inspirations ?

E. G. – Ma démarche est toujours cinématographique, mon inspiration, c’est la mienne. Mes références, c’est le sujet. Pour moi, c’est le sujet qui amène la forme et non l’inverse. En l’occurrence, par rapport à ce que je ressentais, il y avait deux choses qui me paraissaient essentielles.

Ce qui m’intéresse, c’est de faire ressentir des sensations et des émotions. La question politique n’arrive pas à travers des idées, à travers des analyses, mais à travers un vécu humain.

Tout d’abord, que l’on se sente en immersion, que le spectateur accompagne vraiment les gens à l’écran. Il y a des personnages qui sont ressortis au fur et à mesure du tournage et c’est à travers eux que l’on vit les expériences. Il y a cette identification et cette empathie-là, qui amènent une forme. Pendant les manifestations par exemple, je ne fais pas tellement de plans larges. Je suis vraiment avec les gens, avec un côté brut, pour sentir l’excitation. Ce qui m’intéresse, c’est de faire ressentir des sensations et des émotions. La question politique n’arrive pas à travers des idées, à travers des analyses, mais à travers un vécu humain. La répression policière, la question de l’organisation d’une manifestation, la nécessité de s’organiser, sont vécus à travers des scènes, par exemple quand Agnès essaye de faire remonter les manifestants parce qu’elle a déclaré en son nom la manifestation. C’est à travers son expérience et ses sensations que l’on vit le moment. Ce n’est pas en expliquant quelque chose.

De même, une autre chose très importante dans le film, c’est l’aspect un peu grandiose du mouvement. Disons qu’il était continuellement sur un fil entre l’incroyable de ce que les gilets jaunes arrivaient à faire et en même temps un aspect bringuebalant. Je voulais aussi donner un souffle épique à ce qu’ils faisaient, avec des mouvements de caméra qui peuvent être très amples, avec des travellings à l’intérieur des manifestations ou dans les décors urbains, donner une certaine ampleur. Ce n’est pas l’ampleur du film en tant que tel qui est importante mais l’ampleur du mouvement. Je voulais transmettre un souffle épique et cinématographique.

LVSL – Quel est l’intérêt d’avoir choisi de traiter ce sujet sur le temps long, d’avoir pris le temps de filmer ces gilets jaunes de Chartres sur plusieurs mois ?

E. G. – Ce n’est qu’au bout de deux mois que j’ai commencé à poser des questions personnelles. Ma démarche nécessite du temps long. D’abord je regarde les choses qui se font devant moi et sans que quelqu’un me les raconte.

Quand on veut filmer les choses en train de se faire, elles ne se font pas en une journée. Il y a un jour où ils vont occuper un péage, après ils vont monter sur Paris, puis ils vont organiser une manifestation. Pour montrer tout cela, il faut être sur place. Je n’aurais pas fait ce film si le mouvement n’avait duré qu’un mois, parce que je n’aurais pas eu le temps de voir toutes les étapes auxquelles ils ont été confrontés.

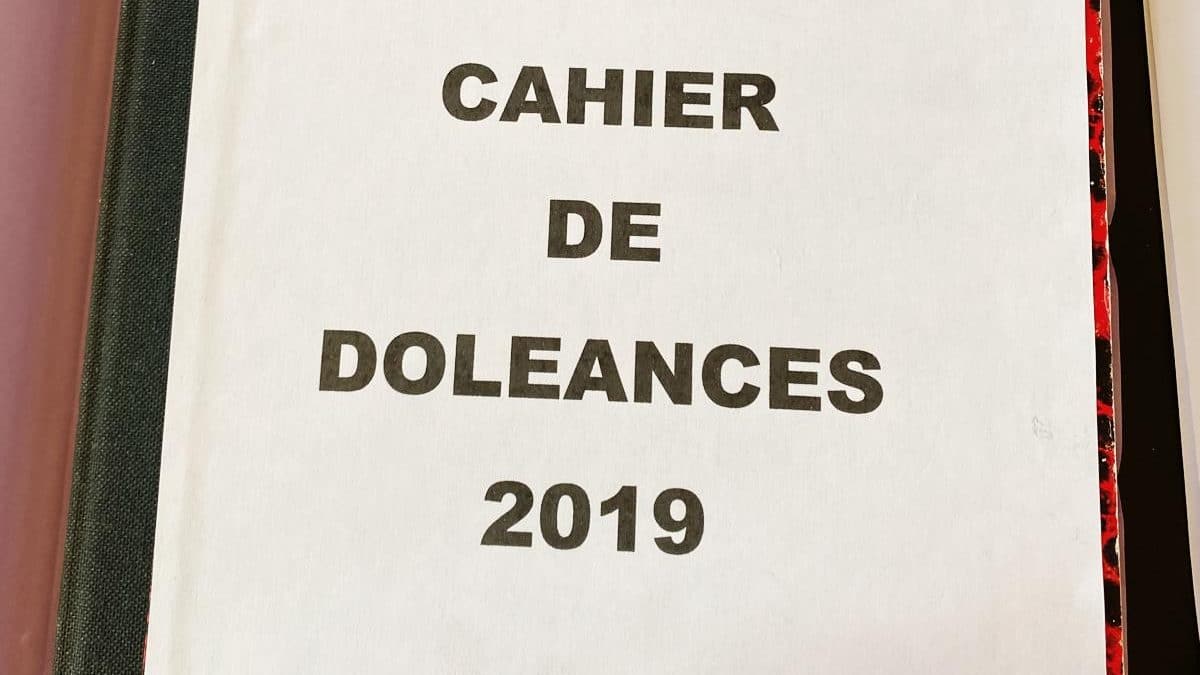

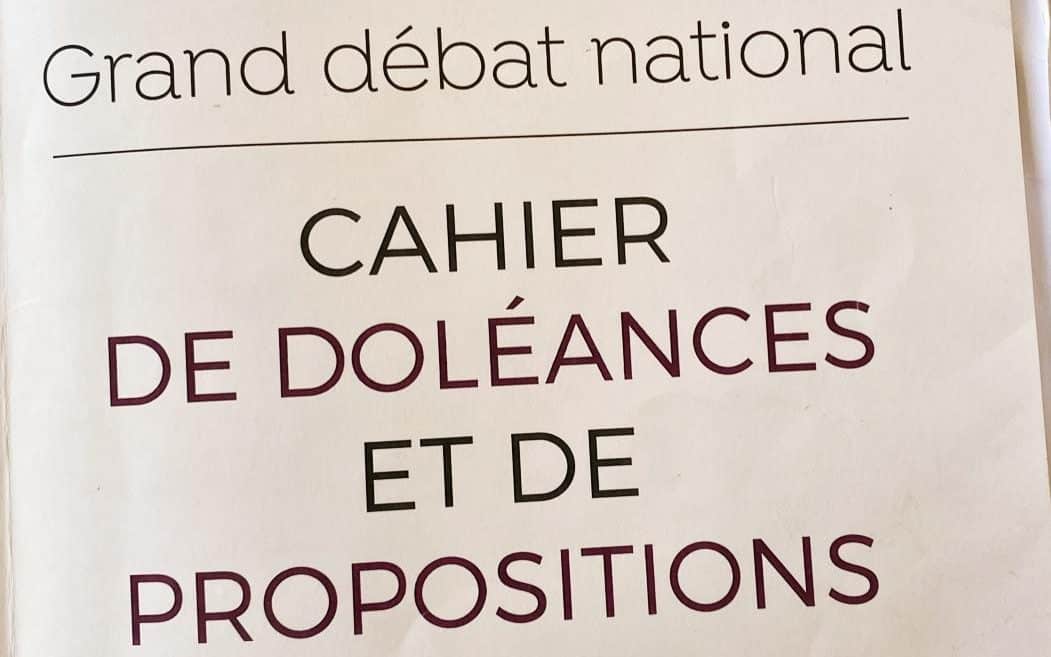

Ce que je voulais voir, c’était toutes les questions par rapport au collectif. L’enthousiasme de départ. Le fait qu’ils se sont fédérés. Qu’à l’intérieur du collectif il y a des gens qui émergent parce qu’il y a toujours des gens qui s’investissent plus et qui vont prendre des rôles. Justement, ce sont ces rôles-là qui peuvent être remis en question plus tard, ce qui pose la question de la démocratie, de l’organisation, de l’horizontalité, et ainsi de suite.

C’est avant tout, pour moi, un mouvement de gens qui se sentaient impuissant et qui, à travers le mouvement, ont retrouvé de la puissance et du coup de l’espoir.

Ce mouvement a été beaucoup critiqué comme étant celui de gens qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas ce qu’ils veulent. Je voulais au contraire faire exister le fait qu’il y a un côté qui part dans tous les sens mais aussi un autre où ils vont très vite se retrouver sur le projet de vraiment changer la société. C’est forcément plus compliqué quand il n’y a pas de structure commune d’analyse, mais je les voyais faire l’effort de réfléchir collectivement, et c’est cela que je voulais faire exister dans le film, en articulant ce travail de réflexion, d’organisation et d’évolution individuelle. C’est au cours du temps que les gens se transforment. C’est avant tout, pour moi, un mouvement de gens qui se sentaient impuissants et qui, à travers le mouvement, ont retrouvé de la puissance et du coup de l’espoir. Peut-être parfois trop d’espoir par rapport à ce qui était réaliste.

LVSL – Toujours par rapport à cette question du temps long, le film sort en 2022. Est-ce un choix délibéré, pour prendre le temps du montage, ou est-ce lié à des contraintes extérieures ?

E. G. – Le tournage a duré six mois. Ensuite le montage a été très long, il a duré un an. Par rapport à d’autres films, ce montage a vraiment été le plus compliqué à faire. Il y avait un volume considérable d’images et de rush. Quand on fait un documentaire, il faut monter les scènes avant de pouvoir se rendre compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas. C’est un temps qui est très long et cela a duré plus longtemps que ce que j’aurais voulu.

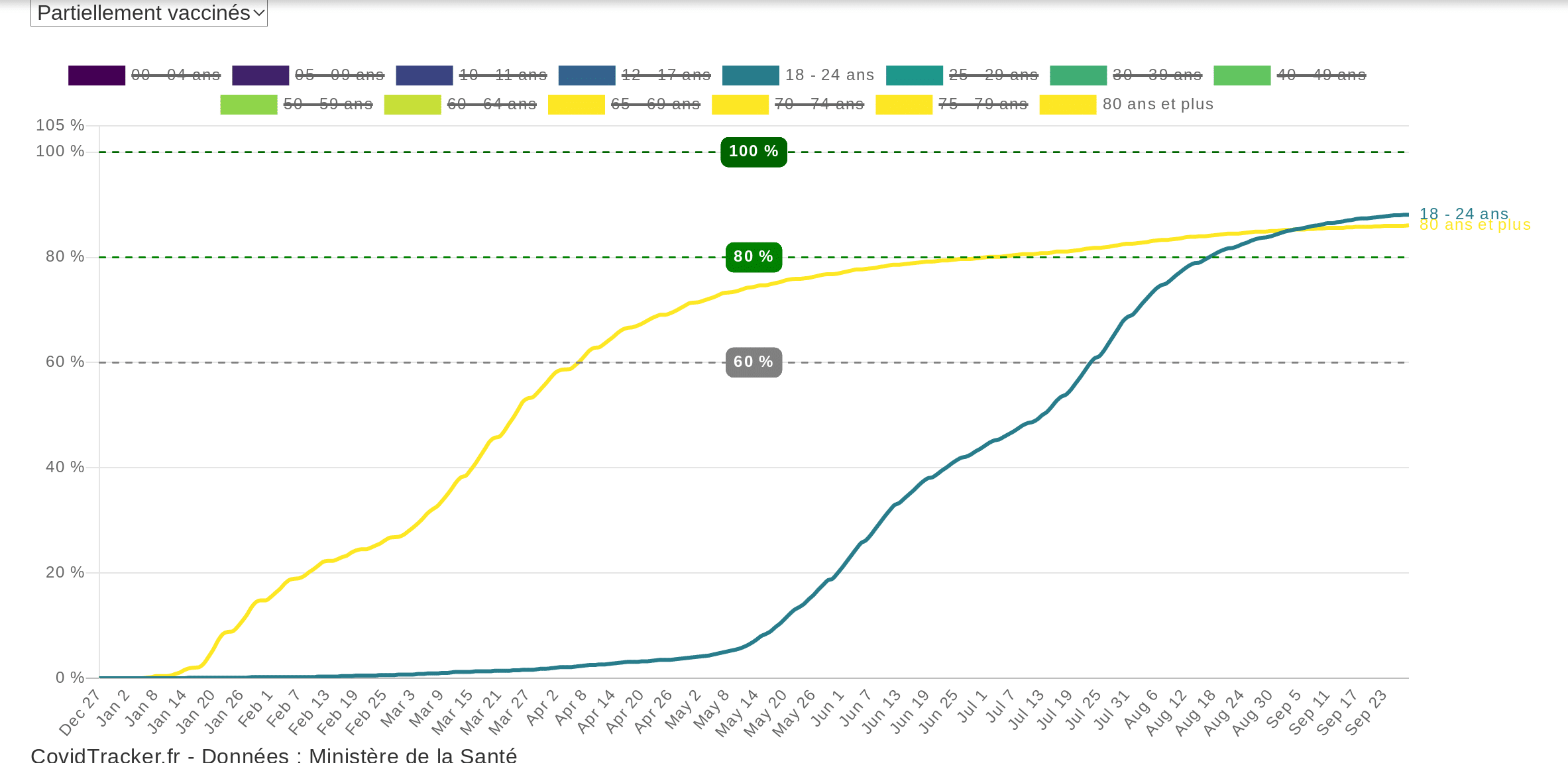

Ensuite, il y a évidemment eu la pandémie, et le montage s’est terminé pendant le confinement. Toutes les étapes ont été retardées. Ce n’est donc pas un choix de l’avoir sorti si longtemps après. En revanche, nous avons fait exprès de le sortir au moment des élections. L’idée était de participer et d’apporter notre pierre au débat électoral.

LVSL – Avez-vous rencontré des difficultés pour produire et diffuser ce film politique sur les gilets jaunes ?

E. G. – Je fais des films pour le cinéma, pas pour la télévision. Je ne suis pas un reporter, je suis un cinéaste qui fait du documentaire. Ma destination est donc la salle de cinéma. Il y a des systèmes d’aides pour financer les films de cinéma. Les trois quarts du temps, il faut avoir écrit le dossier avant. Pour un film comme celui-ci, l’événement surgit, il faut le saisir, et on ne peut donc pas écrire de dossier avant de commencer à tourner. De ce fait, il y a un certain nombre d’aides dont je n’ai pas pu bénéficier.

Nous avons néanmoins reçu quelques aides importantes, même si j’ai senti une réticence, pas nécessairement une réticence politique au sens où on ne veut pas entendre parler des gilets jaunes, mais plutôt une réticence du style. L’idée que l’on en a déjà largement entendu parler, qu’un film ne va pas forcément apporter grand-chose. Sans un producteur qui y a mis de sa propre poche, et un distributeur qui a pris un risque de le sortir, ce film n’aurait pas pu se faire. Par rapport aux films politiques, chacun a sa propre histoire, je ne peux pas dire qu’il y a un empêchement de film politique. Mais disons que les gilets jaunes n’était pas le sujet le plus le plus facile à financer.

LVSL – Dans votre film, vous mettez beaucoup en avant la violence symbolique de la société face aux gilets jaunes, pourquoi ?

E. G. – Le moment où ils vont à la conférence de La République En Marche est sans doute celui qui reflète le plus cette violence symbolique. Rien que dans le style d’habillement, dans la coiffure, dans l’élocution, dans le physique. Les corps sont plus minces et moins abîmés, moins marqués par la vie. Je voulais le faire exister, parce que cela m’a frappé. On est au plus près de la violence de classe, de ce dont parlent les Pinçon-Charlot par exemple.

Ce que veulent nous vendre les libéraux, c’est l’idée que nous ne vivons pas dans une société de classes, mais dans une société où il y a des ponts, où il n’y a pas d’intérêts divergents. Dans laquelle, si l’on discute, on peut se rendre compte que l’on est tous d’accord. C’est ce que dit un des personnages : « votre problème, ce n’est pas d’être pauvre. Votre problème, c’est que vous ne pouvez pas évoluer socialement. » Il rétorque ça à Agnès quand elle lui dit que l’on voudrait une taxe à 0% sur les produits de première nécessité. Surtout dans son attitude, il y a quelque chose qui se veut amical et qui se transforme en un discours très paternaliste. Il fait de la pédagogie aux pauvres en leur expliquant que s’ils se prenaient un peu mieux en main, ils pourraient évoluer et quitter leur position de pauvres. C’est d’une violence symbolique terrible parce que cela montre qu’il n’y a plus de fierté ouvrière possible dans ce monde. On ne fait plus partie de la classe ouvrière, on est juste pauvres.

LVSL – Comment cette violence symbolique est-elle vécue par les gilets jaunes ?

E. G. – Les gens se sont sentis extrêmement humiliés par les propos d’Emmanuel Macron. Ses phrases sur des gens qui ne sont rien, sur le fait de traverser la rue pour trouver du travail, entre autres Quand je suis arrivé sur le rond-point, ils les connaissaient par cœur. Les gilets jaunes, c’est aussi un mouvement de gens humiliés, qui sont en colère d’être humiliés.

Il y avait des gens qui avaient une honte sociale d’être en difficulté, d’être pauvres, d’être précaires et qui se retrouvaient souvent dans une situation d’impuissance les obligeant à accepter un travail qui n’est pas valorisant. En fait, ils ont retrouvé de la puissance et de la force avec ce mouvement. C’est un mouvement à travers lequel ils ont retrouvé une fierté.

LVSL – Qu’avez-vous pensé du traitement des gilets jaunes dans les médias ?

E. G. – C’est sans doute le mouvement qui a été le plus médiatisé, à la fois dans les médias traditionnels, mais aussi dans des médias alternatifs qui se sont parfois créés au cours du mouvement. Cela explique la très grande diversité de traitements, sans compter les analyses universitaires ou les articles de fond qui y ont été consacrés. Ce mouvement a été beaucoup critiqué parce qu’il n’avait pas une vision politique, parce qu’il n’avait pas une idéologie englobante et une vision politique déterminée, mais c’est aussi ce qui fait sa richesse et qui justifie toutes ces interprétation. Il y a toujours une part qui nous échappe.

À chaque fois que je participe à un débat, la question des rapports entre les gilets jaunes et les casseurs est posée. C’est une question plus complexe qu’elle n’y paraît. Il n’y a pas d’un côté ceux qui cassaient et de l’autre côté, des gentils gilets jaunes pacifistes. Même si le groupe de gilets jaunes que je filmais étaient vraiment plutôt pacifiste, dans le même groupe, d’autres allaient s’affronter avec la police.

On a donc pu observer une rupture, une absence de transmission de l’apprentissage syndical et finalement des gens qui sont arrivés en se révoltant de manière spontanée mais sans avoir la formation qui existait avant dans les syndicats et dans les partis politiques.

Le mouvement est arrivé à un moment donné où on ne croyait plus qu’il pouvait y avoir une révolte, une vraie révolte, une réaction viscérale face à l’évolution libérale du monde. Le problème, c’est qu’il a surgi après des décennies de fragilisation et de défaite des mouvements sociaux. On a donc pu observer une rupture, une absence de transmission de l’apprentissage syndical et finalement des gens qui sont arrivés en se révoltant de manière spontanée mais sans avoir la formation qui existait avant dans les syndicats et dans les partis politiques.

Ce sont des personnes issues des classes populaires qui se révoltent comme cela pouvait exister avant, mais avec moins d’outils idéologiques. Dans le même temps, ce sont eux qui, selon moi, sont allés le plus loin dans la radicalité de leur mouvement. Ils sont allés plus loin que les derniers mouvements syndicaux, ils ont osé faire des choses que les autres n’osaient pas faire, des manifestations sauvages sur les Champs Élysées, des opérations « péages ouverts » et avec un apprentissage très rapide de la confrontation à la répression policière.

C’est aussi la première fois que les revendications n’étaient pas simplement des revendications défensives, pour essayer de freiner des réformes libérales, comme les mobilisations contre la loi travail, contre la réforme des retraites, contre les nouvelles réformes dans le monde hospitalier ou à la SNCF. Pour la première fois, il y avait un sens beaucoup plus offensif pour obtenir de nouveaux droits, dont le fameux Référendum d’initiative citoyenne, le RIC.

Il est regrettable, je crois, qu’il y ait eu autant de pertes idéologiques entre la génération d’avant et celle des gilets jaunes. Dans le même temps, ils redécouvrent tout, en étant plus offensifs que ce qui existait avant. C’est extrêmement encourageant, même si la pandémie a évidemment marqué un coup d’arrêt pour le mouvement.

LVSL – Pensez-vous qu’une renaissance d’un mouvement de grande ampleur, semblable à celui des gilets jaunes, est possible ?

E. G. – Je sais que les gilets jaunes en tant que tels existent toujours. Il y a encore des groupes et des réseaux de gilets jaunes qui sont plus ou moins actifs. Je les imagine plutôt comme participant à de nouveaux mouvements sociaux, comme venant en renfort de mouvements. Les gilets jaunes sont devenus une espèce de catégorie politique activiste, qui vient en soutien à d’autres mouvements.