Le 17 avril marque le cinquième mois de mobilisation pour les gilets jaunes. En 22 samedis d’actions sur près de la moitié de l’année, ce mouvement social sans précédent s’est imposé comme un événement historique majeur dans le paysage français. Ce 17 avril correspond également à la date de publication du rapport de l’Observatoire des pratiques policières (OPP). Apparu à Toulouse dès 2016, il exerce depuis le début du mouvement des gilets jaunes son rôle citoyen de surveillance des agissements policiers. Au lendemain d’un Acte 22 particulièrement violent dans la ville rose, les constats de cet organisme indépendant nous permettront de mieux comprendre la situation.

Le 17 décembre 2016, les observateurs de l’OPP font leur première apparition dans les rues de Toulouse, à l’occasion d’une manifestation contre un projet local de mégacentre commercial. Le constat de la présence, pour une manifestation calme et pacifique, d’un dispositif policier « qu’il a semblé difficile de qualifier autrement que par le terme “démesuré” », selon leurs mots, atteste de l’utilité d’un tel collectif. Ses différents participants, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), la Fondation Copernic et le Syndicat des Avocats de France (SAF), justifient l’idée de sa création par un constat : celui de la « criminalisation du mouvement social ». Beaucoup de syndicats, d’associations et de collectifs citoyens se sont en effet insurgés face à la répression, parfois extrêmement violente, des manifestations de 2016 contre la loi El Khomri. C’est donc en réponse à cette période de mouvements sociaux qu’est né l’OPP.

Le 17 avril 2019, cet organisme indépendant, plus que jamais utile en ces périodes d’actions sociales inédites, publie un rapport synthétisant ses observations. La plupart des constats sont établis à partir de la période récente du mouvement des gilets jaunes, mais certaines comparaisons sont également possibles avec des événements antérieurs, puisque la période couverte par ce rapport s’étend du 1er mai 2017 au 23 mars 2019, soit 47 manifestations en tout. Le dossier de 150 pages rassemble principalement les comptes rendus écrits, ainsi que les photos et vidéos prises par les 24 observateurs, après 1 800 heures de présence sur le terrain. Ils se donnent pour mission d’observer, d’écouter et de recueillir les témoignages. « Dans l’idéal, nos analyses finales doivent pouvoir être reprises par l’ensemble des personnes qui se réclament de valeurs démocratiques. Policers et gendarmes compris. »

Description des forces de l’ordre

La première partie du rapport, concernant les forces de police, évoque factuellement leur fonctionnement, leurs équipements et les différentes unités présentes dans les manifestations. Une des premières observations de l’OPP, avant même les mobilisations des gilets jaunes, est la disposition des forces de police par service et par rôle dans les manifestations. Avec deux types de dispositifs, le fixe et le mobile. Ces dispositifs sont respectivement pris en charge par les CRS et gendarmes mobiles d’un côté et par les CDI et les BAC de l’autre. Nous reviendrons plus loin sur les différences entre ces unités. Le rôle du dispositif fixe est de bloquer l’accès aux rues qui jouxtent le parcours des manifestations, tandis que l’objectif du dispositif mobile est de bloquer les ruelles permettant l’accès au centre-ville, simultanément au déplacement des manifestants. Ces deux dispositifs se complètent avec un objectif commun : empêcher l’accès au centre-ville, conformément aux volontés de la mairie, comme dans beaucoup d’autres villes.

En deux ans, l’Observatoire a fait un recensement précis des différentes armes et équipement des forces de police. En terme de dotation et de matériel, les forces de l’ordre françaises se distinguent en Europe. Dans d’autres pays, la gestion des foules est assurée avec des moyens bien plus restreints, en comparaison avec les équipements français, qui vont de la simple matraque au canon à eau. Nous citerons également les lanceurs Cougar de grenades lacrymogènes (avec différents niveaux de concentration selon les grenades employés : CM3, CM6). Les grenades assourdissantes GLI F4, qui peuvent mutiler ou blesser mortellement en raison de la charge explosive qu’elles contiennent.

Sans oublier les grenades explosives (de désencerclement), qui projettent 18 plots de caoutchouc, à plus de 120 km/h, et qui sont souvent confondues avec la GLI F4, car elles sont régulièrement responsables de blessures. Enfin, le LBD 40, probablement l’arme la plus dangereuse, au cœur de la critique portée notamment par le Défenseur des droits. Tout cela combiné à du matériel roulant et volant pour maîtriser l’espace : véhicules blindés, hélicoptère, motos avec deux policiers, souvent équipés de LBD 40.

« 9 février 2019 – 19h30 : Nous observons la BAC boulevard Lazare Carnot. Des BAC à moto arrivent. Plusieurs gilets jaunes courent, il y a des cris. Puis une femme s’échappe du groupe de BAC. Elle sera percutée, sur le trottoir, par l’une des motos. »

Il est également important pour l’Observatoire de comprendre l’organisation des différentes forces de police présentes au sein des manifestations. Les Compagnies républicaines de sécurité (CRS) sont des unités mobiles spécialisées dans le maintien de l’ordre. Elles interviennent principalement lors de conflits sociaux. Les Escadrons de gendarmerie mobile (EGM) sont spécialisés dans le maintien ou le rétablissement de l’ordre.

Les Compagnies départementales d’intervention et de sécurisation (CDI, CSI), créées en 2003 par Nicolas Sarkozy, dépendent de la Police nationale et ont pour mission de maintenir ou de rétablir l’ordre public en complémentarité avec les CRS et les EGM. Ces policiers portent un uniforme similaire à celui des CRS. Cependant, ils affichent généralement une double bande bleue sur leur casque, alors que celle des CRS est jaune.

Enfin, la Brigade anti-criminalité (BAC) est une unité de la Police nationale spécialisée dans la petite et la moyenne délinquance, pouvant participer au maintien et au rétablissement de l’ordre public. Sa priorité reste la recherche des flagrants délits.

Il y a ainsi quatre unités différentes sur le terrain, plus où moins bien formées au maintien de l’ordre, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, nous le verrons plus loin.

D’autres observations plus marginales sont énoncées, comme le port régulier de cagoules ou le manque de caméras allant avec les LBD 40, promesse récente du ministre de l’Intérieur. Fait plus marquant, la présence d’écussons sur les uniformes des forces de l’ordre, reprenant un même type de dessin : un casque avec deux glaives croisés et, parfois, une devise, « Molon labe » (« Viens prendre » en grec ancien), signe de ralliement des suprémacistes blancs.

Observation des manifestations

Après les forces de l’ordre, l’OPP se concentre sur l’observation des manifestants, particulièrement depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Dans les cortèges syndicaux, la banderole est le lieu symbolique de la mise en scène du mouvement, de sa représentation. En revanche, avec les mouvements plus radicaux elle devient un espace de conflictualité. Un officier de police témoigne : « On sait très bien que les casseurs se servent des banderoles pour se cacher et lancer leurs projectiles contre nous… » Ainsi, dans les cortèges de gilets jaunes, la banderole est le repaire qui sert à diriger la manifestation, mais aussi à se protéger lors des charges de la police. Pour les forces de l’ordre également, la banderole est un enjeu symbolique. Les observateurs, de même que des témoignages concordants, affirment que les heurts démarrent souvent au moment où les policiers tentent de se saisir des banderoles.

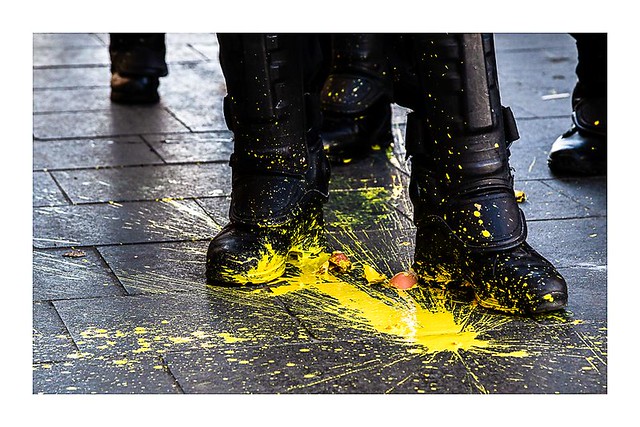

Les forces de l’ordre reprochent régulièrement aux observateurs de ne jamais faire état de la violence des manifestants. L’OPP a donc fait le choix de recenser les armes utilisées par ces derniers. La première étant très largement l’humour ; celui des slogans, des banderoles, des pancartes et des clowns tentant d’arracher un sourire aux policiers. Les œufs et poches de peinture sont aussi très présents, marquant boucliers et casques par l’odeur et la couleur. Et ce sont les pétards, feux d’artifice et autres fumigènes qui impressionnent le plus visuellement.

« 9 février 2019 – Alors que le risque judiciaire d’être contrôlé avec de tels outils (pétards, feux d’artifice etc.) est important, leur utilisation croissante interroge. Ne serait-ce pas un signe visible de résistance face à l’armement de la police considéré comme démesuré ? Une manière de dire : nous aussi on est équipés ? Une contribution à la “fête” voulu par les GJ qui ont écrit sur les murs : Le nouvel an, c’est tous les samedis… ? »

D’autres armes plus violentes ont été observées comme des boulons, des pavés, des cocktails Molotov, ou l’utilisation de mobilier urbain. Le rapport dénonce vigoureusement la « totale asymétrie entre les moyens utilisés par les forces de l’ordre et ceux de certains manifestants », mais reconnaît aussi la violence subie par les policiers. Ces derniers reçoivent parfois de violents projectiles, doivent cacher leurs visages par peur d’être reconnus et n’ont souvent que peu accès à leurs droits syndicaux. Néanmoins, les observateurs n’ont jamais vu d’utilisation d’acide ou de hache à leur encontre, comme cela a pu être sous-entendu dans les médias. L’acide est une rumeur qui n’a jamais pu être prouvée. Et la hache fut en fait trouvée dans une voiture lors d’un contrôle préventif : « Quand des personnes qui habitent la campagne viennent manifester, est-ce que tous les outils trouvés dans leur voiture sont des armes par destination dans la manifestation ? »

Une des motivations centrales de l’OPP, qui permettra de sortir des éléments factuels évoqués jusqu’à présent, est celle de la compréhension de l’origine des « affrontements » et des violences, tant décriées dans les médias. Qui y participe ? Quels sont leurs points de départ ? Comment réagissent les forces de l’ordre ?

Une caractérisation des affrontements en trois phases

Trois phases temporelles sont identifiées au cours de la période d’observation couvrant, rappelons-le, près de 50 manifestations. Après les mouvements sociaux de 2016 contre la loi travail, et avant le début du mouvement des gilets jaunes, l’existence même du collectif d’observateurs fut remis en cause par le calme relatif des événements. Dans la métropole toulousaine, les cortèges, principalement syndicaux, respectaient les tracés déclarés et l’interdiction constante d’accès au centre-ville. Malgré l’attitude bien souvent « hostile et menaçante » des officiers de la BAC, les LBD 40 n’étaient jamais visibles et les forces de l’ordre respectaient les consignes de leur hiérarchie. Pendant cette première période d’observation : « La police faisait la preuve qu’elle pouvait réguler des manifestations de manière citoyenne en respectant le droit de manifester. »

Les choses se dégradent dès le mois de novembre 2018, et le début du mouvement des gilets jaunes. L’OPP identifie alors une seconde phase, couvrant les mois de novembre-décembre, correspondant à une très nette augmentation des dispositifs policiers. L’objectif de la préfecture semble alors « d’utiliser massivement les forces de police avec la manière forte […] pour faire peur en espérant dissuader les gilets jaunes de manifester ». Mais des différences de comportements sont notables entre les unités, faisant dire à l’OPP que le déclenchement des hostilités semble corrélé à la nature des forces déployées. D’autant que ces forces manquent bien souvent de coordination entre elles. Le comportement des unités CDI et BAC « mêlant fébrilité et agressivité », pose question. Alors que les CRS « encaissent » des jets de projectiles sans broncher ou en se repliant si l’ordre de dispersion n’est pas encore arrivé, les CDI et BAC ont tendance à répondre directement aux agressions. Et cela avec l’utilisation massive de l’arsenal à disposition, notamment des gaz lacrymogènes utilisés parfois dès le début des manifestations. Mais aussi avec des LBD, provoquant de nombreuses blessures. Cette réponse, souvent disproportionnée, conduit la plupart du temps à la dislocation des cortèges et à la multiplication des zones d’affrontements, plutôt qu’au maintien de l’ordre. Le mot d’ordre de cette seconde phase correspond donc à une réponse répressive, rapide et violente. Une politique de la peur, qui « sous-estime la rage profonde des manifestants » et qui se traduit par « l’échec du gouvernement à faire rentrer les choses dans l’ordre par la violence policière ».

La troisième phase, du début du mois de janvier jusqu’au mois de mars, correspond à un changement dans l’organisation des forces de police, suivant la stratégie de l’heure fatidique. « 16h30 semble, en janvier, la limite horaire imposée par la préfecture pour laisser les policiers réagir au moindre incident ». Les conditions générales ne changent pas, notamment en termes de déploiement policier. Seulement ces derniers se montrent beaucoup plus discrets en début de manifestation, pour se déployer massivement à partir de 16h30. « En fait la préfecture met en scène une période calme, une manifestation ordinaire, puis décide quand elle doit s’arrêter… Et décide que ceux et celles qui restent sont des casseurs ». Des variations sont bien sur notables, mais les observations de l’OPP convergent vers ce constat. Les manifestants récalcitrants ne quittant pas le cortège après l’heure décidée par la préfecture sont considérés comme « casseurs ». C’est pourtant l’une des principales caractéristiques des gilets jaunes observée par l’OPP : ils refusent de se disperser.

L’habitus du manifestant et le casseur

Certains bravent les premiers tirs de lacrymogènes, car ils ne veulent plus rentrer dans les cadres d’une manifestation « classique », d’autres parce qu’ils viennent de loin et qu’ils souhaitent en profiter. « On a pas de fric, mais on a du temps », dit l’un d’eux. Des habitudes collectives se sont construites au fur et à mesure des semaines, et de ce temps. La régularité des samedis a permis l’émergence d’un « habitus du manifestant ». En premier lieu, ce fut l’étonnement face à la violence, notamment des lacrymogènes, qu’une majorité n’avait jamais connue par le passé. « Cette sidération a provoqué une colère spécifique qui elle-même a abouti à ce que de nombreux gilets jaunes rejoignent les affrontements. »

« Nous, on n’est pas violents du tout. Mais quand on a vu tout cela, les gaz, les grenades, les balles de flash-ball, avec ma femme on s’est retrouvés avec les casseurs … On ne s’est même pas consultés, c’est venu tout seul… Alors que la veille encore, avec des amis, on gueulait nous-mêmes contre les casseurs… », raconte un couple de manifestants quinquagénaire, habitants du centre-ville de Toulouse.

Les manifestants « ont pris acte des formes de régulation policière et se sont adaptés », ils ont commencé à venir avec des masques, des lunettes, etc. Cette pratique passe maintenant pour habituelle, mais n’a rien d’anodin, et joue sur « la perception politique des affrontements avec la police. […] Cela a laissé aux personnes impliquées une impression de guerre civile ». La constitution de cet habitus conforte l’idée de l’échec des politiques répressives puisqu’elles « radicalisent » les manifestants en leur donnant l’impression d’être réprimés injustement, puis méprisés politiquement. C’est ce qui conduit l’OPP à observer chez les manifestants une large solidarité avec les « casseurs ».

Trois profils de casseurs sont observés : les « groupes autonomes » d’activistes radicaux qui sont très politisés et qui s’attaquent à des cibles, principalement des banques. Les « révoltés peu politisés », des manifestants au discours politique peu construit qui « craquent ». L’un d’eux affirme aux observateurs : « Face à la violence des flics on a réagi… » Enfin un troisième groupe, celui des « profiteurs » qui viennent essentiellement pour piller. Ces derniers ont déjà été observés par l’OPP par le passé, mais sont extrêmement peu représentés dans les manifestations des gilets jaunes à Toulouse. Cette typologie permet de sortir de l’image du casseur apolitique et violent, souvent véhiculée par les médias. Mais l’OPP insiste aussi sur la surestimation importante du nombre de casseurs en expliquant que « le comptage laisse supposer que toute personne qui ne fuit pas devant le gazage massif est un casseur ou un “profil violent” ». C’est ainsi que la préfecture arrive à chiffrer cette population. Pour l’Acte 9 par exemple, ce sont pas moins de 1000 casseurs annoncés par la préfecture dans la ville rose, contre seulement 80 à 100 comptés par l’OPP.

BAC, arrestations et blessures

Au cours de ces affrontements entre forces de l’ordre et casseurs, les blessures se comptent par centaines, alors que les BAC « prennent des distances avec les codes et les lois ». Les témoignages pleuvent à l’encontre de ces policiers en civils, accoutumés aux arrestations violentes, aux « chasses aux manifestants » et aux dérogations à leur code de déontologie. Ce dernier stipule en effet que : « Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée. » (Livre IV, titre 3, chapitre 4)

« 12 janvier 2019 – 17h33 : la personne interpellée […] est prise de convulsions alors qu’elle est maintenue au sol et menottée. Les personnes présentes commencent à demander l’intervention des médics, qui arrivent et sont dans un premier temps refoulés par les policiers, qui leur disent que l’interpellé fait semblant. […] Les policiers finissent donc par laisser intervenir les médics pour calmer les personnes présentes. »

Le constat est clair : « ce sont les policiers en civil qui dégoupillent en premier. » Si c’est bien souvent le seuil de tolérance et le professionnalisme des agents du maintien de l’ordre qui « décide quand vont avoir lieu les affrontements », la BAC porte une lourde part de responsabilité dans ces derniers. Prises de banderoles, provocations, tirs sans sommations… En dérogeant aux règles et en procédant à des arrestations arbitraires, inutiles et violentes, cette unité aggrave les risques d’escalade de la violence et de blessures.

« 2 février – 18h21, notre groupe est positionné juste à côté d’un groupe de BAC. A la radio nous entendons : “On va pistonner vers Arnaud B, et ensuite on les poursuivra dans les petites rues.” »

Les différents décomptes de blessés sont loin d’être exhaustifs, mais celui des autorités sous-estime de manière grotesque les violences. La préfecture annonce, entre le 1er décembre 2018 et le 2 mars 2019, 60 manifestants blessés, pour 169 chez les forces de l’ordre. « Selon J. responsable des secouristes volontaires dans cette journée [du 15 décembre], il y a eu une quarantaine de blessés, dont 13 graves. » En dehors de leur indécence, ces chiffres officiels permettent d’établir un constat : « les blessés sont devenus une caractéristique majeure de ce mouvement social. » En effet, entre novembre 2014 et novembre 2018 cette même préfecture ne comptait que 2 blessés lors de manifestations. Tout cela confirmant la disproportion des moyens utilisés par les forces de l’ordre.

D’autant que les casseurs ne sont pas les seules victimes de ces blessures. Un membre de l’OPP « a reçu […] une dizaine de points de suture à la tête et il aura une cicatrice à vie », suite à un tir des forces de l’ordre lors de l’Acte 12. Certains journalistes, street medic ou passants « qui ne sauraient être suspectés d’avoir eu un comportement justifiant un usage “nécessaire” de la force », font également partie de la longue liste des blessés.

Finalement, ce rapport corrobore parfois des observations évidentes, rappelle des faits, clarifie des situations connues ou en analyse d’autres plus obscures. Mais il paraît utile et nécessaire puisque, par son sérieux et par la qualité de ses observations, il permet d’éviter de tomber dans des jugements hâtifs et dans des appréciations sommaires du réel. Les violences policières sont une réalité hebdomadaire qu’il convient d’analyser avec méthode.

Repenser le maintien de l’ordre

C’est bien la stratégie de la peur qui est ici dénoncée, stratégie qui est tout simplement « attentatoire aux libertés publiques ». Stratégie également de la disqualification du discours politique des gilets jaunes, par l’argumentaire de la violence. « Les chiffres et analyses de la préfecture sur les centaines de casseurs qui écumeraient le centre-ville de Toulouse sont soit erronés, soit malveillants envers les gilets jaunes », affirment-ils. Cette violence, si elle existe, est bien souvent, selon les observations de l’OPP, attisée par les forces de l’ordre. Ces derniers ne sont pas « seulement violents, ils sont brutaux ». L’utilisation des armes de « défense » dont ils disposent se fait de plus en plus de manière offensive. Les unités les plus présentes sur le terrain, notamment les BAC, sont les moins formées au maintien de l’ordre et prennent des libertés dangereuses. C’est pourquoi les observateurs en arrivent à demander leur retrait des manifestations.

Les observateurs s’inquiètent principalement de cette prise partielle d’autonomie, chose théoriquement impensable dans une démocratie. « À laisser la police s’autonomiser du pouvoir, exercer sa violence sans retenue et sans déontologie, on court le risque de changer subrepticement de régime ; et de glisser vers des formes totalitaires de maintien de l’ordre. »

Ils affirment finalement la nécessaire refonte de cette doctrine du maintien de l’ordre. La situation conduit les forces policières à devenir des « garants de l’ordre social », plutôt que de l’ordre public. Une confiance s’est brisée. Confiance qu’il sera nécessaire de reconstruire sur de nouvelles bases. Mais le chemin pris par le pouvoir, en institutionnalisant des dérives autoritaires à travers la loi anti-casseur, ne semble pas être celui de l’apaisement.

« En créant la peur, peur de manifester, peur de protester, peur d’être blessé ou mutilé, le gouvernement participe à refonder une théorie du maintien de l’ordre qui constitue une nouvelle restriction de nos libertés démocratiques », conclut le rapport de l’OPP.

Le rapport complet : http://universitepopulairetoulouse.fr/spip.php?article1680&fbclid=IwAR3t-cZh2PahNKIAXVDuGG10VCHsX8QN1eUBk8kWfA1s5IbAnnWcAerrIho