Renforcement du pouvoir de l’exécutif et autonomie accrue des régions italiennes : ces dernières semaines, la coalition italienne a poursuivi deux agendas a priori contradictoires. La Première ministre Giorgia Meloni a réussi à imposer un accroissement notable de ses prérogatives, dénoncé par l’opposition comme liberticide. En échange, elle a soutenu le projet de la Lega (« Ligue », anciennement « Ligue du Nord »), son partenaire de gouvernement dirigé par Matteo Salvini, qui souhaite l’autonomisation des riches régions du Nord. Des réformes que le centre-gauche italien dénonce, avec raison, comme autoritaires et inégalitaires – mais auxquelles il a lui-même pavé la voie. Par Gabriele di Donfrancesco, traduction par Albane le Cabec [1].

Les projets de réécriture de la Constitution entrepris par la Première Ministre Georgia Meloni mettent en danger les acquis démocratiques italiens – dans un contexte où les partis d’opposition semblent aujourd’hui incapables de l’en empêcher. En cause : la portée par la dirigeante, qui vise à accroître les pouvoirs du Premier ministre. Si elle est adoptée, le chef du gouvernement sera élu au suffrage universel, affaiblissant les pouvoirs du Parlement. Ses opposant dénoncent une « vendetta » dirigée contre la Constitution antifasciste de l’après-Seconde guerre mondiale, qui visait précisément à éviter une telle concentration des pouvoirs.

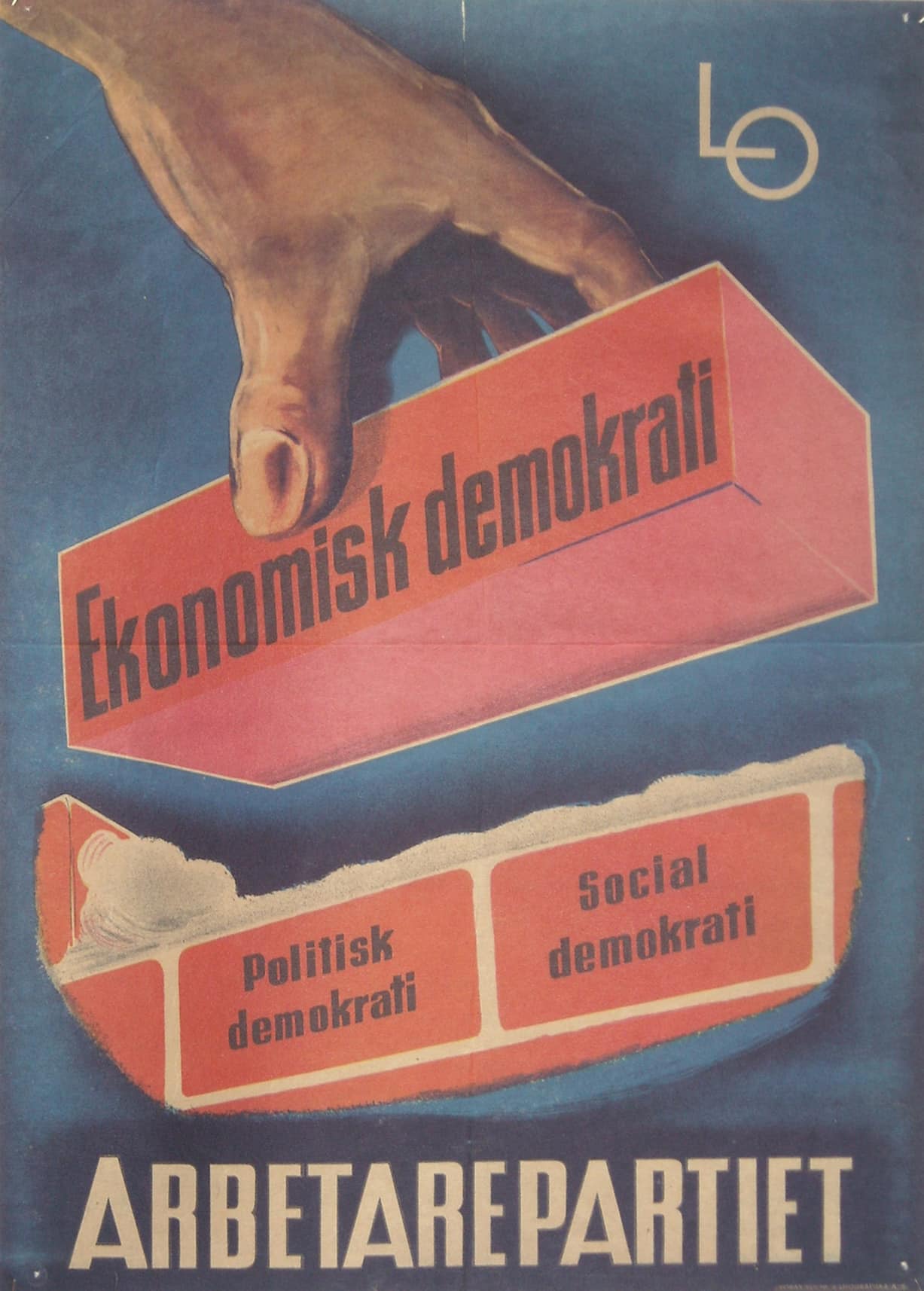

Cette bataille s’accompagne du projet de loi controversé DDL Autonomia adopté le 19 juin, qui accorde aux gouvernements régionaux une indépendance sans précédent au détriment de l’unité nationale et du principe d’égalité des services pour tous les citoyens. Derrière le principe vague « d’autonomie différenciée », la loi donne la possibilité aux régions d’avancer à leur propre vitesse, privilégiant dès lors les régions riches du Nord, comme la Lombardie et la Vénétie, par rapport aux régions pauvres du Sud.

Au Parti démocrate, les critiques de la réforme son unanimes – le leader du groupe sénatorial l’a même qualifiée de « trahison pour le Sud ». Même son de cloche au Mouvement cinq étoiles, dont le chef de file Giuseppe Conte dénonce un projet de loi « discuté dans l’ombre ».

La rupture avec l’unité italienne portée par l’extrême droite ne fait que pousser à son terme une logique initiée par le centre-gauche. Ironiquement, le ministre des Affaires régionales n’avait pas tort en déclarant : « que vous le vouliez ou non, nous appliquons la Constitution ».

Cette réforme est en réalité un cadeau du parti Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni à son allié gouvernemental, la Lega de Matteo Salvini. Celui-ci fait pression depuis les années 1980 pour une autonomisation des régions les plus riches du nord de l’Italie – qui constituent sa base sociale. En échange, la Lega s’est engagée à soutenir le projet de Meloni visant à renforcement les pouvoirs du Premier ministre. Pour imposer ce que Giorgia Meloni qualifie de « mère de toutes les réformes » les « patriotes » de son parti sont-ils prêts à sacrifier l’unité italienne ?

Victoire de la Lega

Tout cela n’est pas neuf. Meloni marche dans les pas de Silvio Berlusconi qui, en 1994, avait fait entrer une Lega ouvertement sécessionniste dans son premier gouvernement.

Pour ce parti, l’adoption de ce projet de loi revêt une grande importance. Son promoteur, le ministre des autonomies régionales Roberto Calderoli, a versé des larmes de joie au Sénat le jour du vote – qualifié « d’historique » par Matteo Salvini, chef de file de la Lega. Pour les deux leaders, il pourrait bien s’agir de l’apogée de leur carrière et d’une aubaine après leurs défaites aux récentes élections nationales et européennes. Mais cette mesure reste impopulaire : 45 % des Italiens s’opposent à la loi, tandis que seuls 35 % la soutiennent selon les sondages…

L’Union européenne elle-même émet des critiques à l’encontre de la réforme, au motif qu’elle risque de creuser les inégalités entre Nord et Sud. Sans surprises, toutes les régions du Sud s’y opposent, mêmes celles dirigées par Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi – dont le président pour la région de Calabre a même qualifié cette loi « d’erreur qui suscitera l’hostilité des habitants du Sud ».

C’est le président du Parti démocrate de Campanie (la région autour de Naples), Vincenzo De Luca, qui a pris la tête de la fronde contre une réforme qui rendra « les riches plus riches et les pauvres plus pauvres ». En février dernier, il avait fait venir les maires de sa région au Parlement pour protester, provoquant une dispute avec la police anti-émeutes.

On mesurera l’intensité des passions que suscite cette loi si l’on se souvient qu’un député de la Lega avait physiquement agressé un député du Mouvement cinq étoiles qui brandissait un drapeau italien en signe de protestation, quelques jours avant le vote. De leur côté, les membres de la Lega au Sénat avaient célébré leur victoire en brandissant de drapeau de la Padanie, région des plaines de la vallée du Pô que la Lega considère comme son fief. Sur ce territoire fantasmé, les partisans de la Lega avaient l’habitude de participer à d’étranges rituels d’inspiration nordiques où l’on pouvait les voir porter des casques à cornes et rendre hommage aux eaux du fleuve Pô…

Avec cette loi – inégalitaire par principe -, chaque région négociera le niveau d’autonomie qu’elle souhaite, contre une garantie préalable de pouvoir financer les secteurs de la santé ou de l’éducation. Mais on se méprendrait à penser qu’elle résulte du seul activisme de la Lega. C’est en effet le centre-gauche qui, dès 2001, adoptait un changement constitutionnel accordant la possibilité de créer davantage de régions indépendantes. D’ailleurs, si les régions de Lombardie et de Vénétie s’étaient exprimé en faveur d’une réforme de cette nature, il est plus rarement rappelé que des régions dirigées par des membres du Parti démocrate, comme la Campanie, avaient également demandé des privilèges pour leur région. La loi portée par l’extrême droite ne fait que pousser à son terme ce processus, donnant ironiquement raison au ministre des Affaires régionales et de l’autonomie italienne lorsqu’il déclare : « que vous le vouliez ou non, nous appliquons la Constitution ».

Renforcement du pouvoir de l’exécutif

Pour Meloni, le renforcement de ses prérogatives vaut bien toute cette agitation. En donnant à l’exécutif une telle liberté d’action, elle créera les conditions d’une situation que les élus de l’après-guerre, craignant une résurgence du fascisme, ont voulu éviter lorsqu’ils ont rédigé l’actuelle Constitution républicaine en 1946 et 1947.

Dans le régime actuel, les citoyens italiens n’élisent que des députés. Le premier ministre est ensuite proposé par les partis vainqueurs, puis formellement désigné par le président de la République qui ne dirige pas le gouvernement de la République mais veille au respect du processus démocratique. À cette fin, il peut dissoudre le parlement, convoquer de nouvelles élections ou choisir un nouveau premier ministre sur lequel le parlement se prononce ensuite. Il peut également refuser de signer des lois, obligeant le parlement à en débattre à nouveau.

Avec la réforme, le premier ministre sera élu directement et disposera d’une majorité parlementaire garantie. Une loi à venir mais qui n’a pas encore été rédigée, accorderait même un « bonus » de sièges supplémentaires à la plus grande coalition, selon un mode de calcul qu’il reste encore à déterminer…

Ce projet repose sur un précédent. En 1994, la Lega était devenue la première force de la chambre avec seulement 8 % des voix, grâce à la prime de majorité dont elle bénéficiait en tant qu’alliée de Berlusconi, et à d’autres mécanismes en vigueur à l’époque.

« Cette réforme rompt avec la démocratie, il affaiblit le Parlement et le Président », a déclaré M. Schlein à la presse. « Le problème n’est pas la méthode d’élection, mais l’atteinte portée à l’indépendance du Parlement », a-t-elle ajouté . Selon le modèle proposé, le premier ministre aurait également le pouvoir de dissoudre le Parlement – une prérogative qui revient aujourd’hui au président de la République -, de choisir un second Premier ministre issu de la même majorité en cas de crise au sein du cabinet, ou de convoquer de nouvelles élections. « 90 % des constitutionnalistes ont critiqué la réforme, même parmi les plus proches du gouvernement », nous déclare Roberta Calvano, professeur de droit constitutionnel à l’université Unitelma Sapienza de Rome.

En poursuivant la réforme, Meloni réalise le rêve de Berlusconi. En 2006, il avait tenté d’accroître les pouvoirs du Premier ministre, mais il avait perdu un référendum national sur cette question. De même, le Premier ministre de centre-gauche Matteo Renzi avait perdu un référendum similaire en 2016, qui portait sur la réduction du pouvoir du Sénat et l’accélération du processus législatif.

Ainsi, pas davantage ces réformes constitutionnelles que la rupture avec l’unité italienne ne sont des idées exclusivement portées par l’extrême droite. Dès les élections de 1994 – comme Meloni aime à le répéter – Achille Occhetto, leader de centre-gauche, avait envisagé une réforme de même nature.

Stabilité ?

La réforme est présentée comme une solution à l’instabilité si caractéristique de la politique italienne. Au cours des soixante-dix-huit années qui se sont écoulées depuis la fondation de la République, l’Italie a connu soixante-huit gouvernements, même si, nombre d’entre eux n’ont été que des remaniements ministériels de la même majorité parlementaire, voire des mêmes partis sans nouvelles élections.

Le schéma était devenu familier : après le fiasco d’un gouvernement de droite populiste et dispendieux, la création de coalitions « techniques » d’urgence – avec un agenda néolibéral fourni clef en main par les institutions européennes.

En Italie, le mandat d’une législature et d’un exécutif est nominalement de cinq ans, mais dans la pratique aucun gouvernement n’a duré aussi longtemps. Le deuxième gouvernement de Berlusconi a été le plus long, survivant pendant près de quatre ans entre 2001 et 2005, avant de sombrer finalement dans une crise ministérielle. Les partis élus remanient souvent leurs alliances et la majorité est difficile à conserver.

En ce sens, le projet de loi visant à renforcer le pouvoir de l’exécutif touche une corde sensible en Italie. C’est probablement pourquoi 48 et 55 % des Italiens se disent favorables à la réforme, alors qu’ils sont résolument hostiles à l’autonomisation des régions.

Un autre facteur est cependant incontournable : la couverture médiatique résolument favorable aux réformes portées par Giorgia Meloni et ses partenaires de la Lega. Depuis les élections de 2022, le gouvernement Meloni a fait pression sur la chaîne de télévision publique Rai pour qu’elle couvre favorablement les partis de la coalition. Les journalistes de la chaîne s’étaient même mis en grève en mai après des épisodes de censure et de propagande flagrantes, ainsi que des purges de journalistes d’opposition. La chaîne avait même accusé ses propres journalistes de « diffuser de fausses informations », justifiant son sobriquet de Tele-Meloni.

À la réalité de l’instabilité parlementaire, le projet de Meloni répond par un surcroît d’autoritarisme. « C’est l’énième tentative de faire de la Constitution le coupable des problèmes du système politique », déplore Roberta Calvano.

Les partis de droite sont depuis longtemps en lutte contre la figure du Président. Et ils s’appuient sur un rejet populaire réel de cette figure institutionnelle. Les Italiens gardent en mémoire la manière dont le Président Giorgio Napolitano avait exigé la formation d’un gouvernement « technique » dirigé par Mario Monti – soutenu par l’Union européenne -, après la quasi-mise en faillite de l’État par Silvio Berlusconi en 2011. Au prix d’un renversement bien peu démocratique de celui-ci. Le gouvernement Monti avait alors atteint des sommets d’impopularité pour ses politiques d’austérité, adoptées à marche forcé, sous la pression des institutions européennes. Les Italiens gardent aussi en mémoire une intervention similaire du Président datant de 2021 : Sergio Mattarella avait alors fait appel à l’ancien président de la BCE et cadre de Goldman Sachs Mario Draghi, pour former un nouveau gouvernement « technique » dans le contexte de la crise sanitaire.

Le schéma était devenu familier : après le fiasco d’un gouvernement de droite populiste et dispendieux, la création de coalitions centristes d’urgence – avec un agenda néolibéral fourni clef en main par les institutions européennes. La popularité originelle de Giorgia Meloni résidait dans son opposition à tous les gouvernements de cette nature durant la dernière décennie.

Ces expériences, traumatiques pour la droite, expliquent pourquoi la limitation des pouvoirs du Président est devenue sa priorité. Un agenda qui s’inscrit dans un réflexe plus général des partis de droite, consistant à changer la loi lorsqu’elle affaiblit leur progression politique. Ainsi, après avoir perdu d’importantes villes au second tour des dernières élections municipales, la coalition dirigée par Giorgia Meloni avait souhaité se débarrasser du scrutin de second tour…

Concentration du pouvoir

Cette réforme, par et pour un parti historiquement fasciste, dirigée contre une Constitution rédigée par des anti-fasciste, constituera-t-elle la revanche des perdants de l’histoire ? C’est une lecture que Giorgia Meloni a elle-même suggéré lors d’une conférence de présentation de la réforme en mai dernier. En martelant que « la Constitution appartient à tout le monde », elle effectuait une référence tacite à la marginalisation politique du mouvement néo-fasciste Movimento sociale italiano (Mouvement social italien, groupuscule le plus à droite du spectre politique) dans les décennies d’après-guerre.

« Il ne suffira pas de répéter aux Italiens que cette réforme est autoritaire pour qu’ils s’y opposent », soupire Roberta Calvano. L’espoir semble plutôt résider dans l’hostilité populaire au choc que constituera « l’autonomie différenciée ». Le Parti démocrate, le Mouvement 5 étoiles et d’autres partis d’opposition ont manifesté ensemble à Rome en juin, s’engageant à surmonter leurs différences au nom d’une opposition commune à cet agenda.

« La réforme des attributions du Premier ministre et l’autonomie différenciée constituent une vendetta contre la Constitution antifasciste. Les temps difficiles arrivent, nous sommes au milieu de la nuit », avait déclaré le président de l’Association nationale des partisans italiens (ANPI) lors de la manifestation.

Un front de centre-gauche à tout le moins peu enthousiasmant, constitué de partis largement discrédités. En dernière instance, les réformes conduites par Meloni résultent toutes de l’effondrement de tous les grands partis italiens suite aux gigantesques scandales de corruption des années 90 – le Tangentopoli, dans lequel tous les partis, à commencer par les socialistes, étaient empêtrés. De ces ruines, Silvio Berlusconi est apparu, pour beaucoup, comme la seule alternative valable, tandis que les partis qui avaient façonné et gouverné la République italienne étaient disqualifiés pour longtemps. Une brèche dans laquelle l’ensemble de l’extrême droite devait s’engouffrer, avec un succès croissant.

La radicalité des réformes poussées par Meloni, qui conduiraient à la disparition de la République italienne telle qu’elle subsiste encore, pourrait cependant susciter d’importantes mobilisations. Natalia Aspesi, journaliste de gauche et figure de la Résistance antifasciste, craint le retour de la concentration des pouvoirs dans les mains d’un leader fort. Elle a déclaré à La Repubblica, le jour de son quatre-vingt-quinzième anniversaire : « Je suis née et je mourrai sous le fascisme ». Si l’affirmation est sans doute quelque peu exagérée, Aspesi a raison sur un point : si les réformes devaient être appliquées, la Constitution telle qu’elle avait été pensée par la Résistance antifasciste ne sera plus.

Note :

[1] Article originellement publié par notre partenaire Jacobin, sous le titre « Italy’s Far-Right Government Is Rewriting the Constitution ».