Raquel Garrido est un des principaux soutiens médiatiques des gilets jaunes. Présente dans les manifestations, s’affichant avec certains leaders du mouvement, nous avons voulu l’interroger sur la critique radicale que formulent les gilets jaunes à l’égard du système représentatif et à l’égard des médias. L’occasion, aussi, de revenir sur le contexte de raidissement progressif du pouvoir et des violences de plus en plus prégnantes.

LVSL : Le gouvernement a récemment fait passer une loi anti-casseurs, dans un contexte d’utilisation manifestement disproportionnée des lanceurs de balles de défense. Nous assistons aussi à une multiplication des comparutions immédiates et des consignes en vue de condamnations plus lourdes. Comment analysez-vous ces mesures ? Sommes-nous devant un tournant quasi-illibéral de la présidence Macron ?

Raquel Garrido : Je suis choquée de la dérive rapide de cette élite politique, qui a définitivement rompu avec des valeurs de liberté et de démocratie les plus élémentaires.

Mais ce n’est pas surprenant puisqu’ils ont accepté depuis le début de faire un putsch mondain si l’on peut dire, en prenant le pouvoir de justesse, grâce à une puissance de frappe médiatique énorme mais une très faible assise démocratique. Cette situation allait nécessairement déboucher sur la répression actuelle. Mais je ne m’attendais tout de même pas à ce qu’ils acceptent aussi cyniquement de mutiler les gens de la sorte, avec des mains arrachées et des yeux éborgnés, d’utiliser massivement du gaz lacrymogène dont ils font manifestement évoluer la composition – bien que pour l’instant ils le nient. Je suis très triste et j’ai peur, car ils ont le monopole de l’usage de la force et parce qu’ils sont visiblement prêts à en faire n’importe quoi. Ils ont par ailleurs véhiculé tout un discours de vengeance au sein des forces de l’ordre, qui consiste à nazifier l’adversaire. Il s’agit de désigner les gilets jaunes comme des séditieux, des factieux, des opposants à la démocratie, des antirépublicains et des fascistes. Or, quiconque frappe un nazi se vit comme un résistant.

Ils sont en train de fabriquer des générations de personnes qui sont prêtes à faire usage de la violence parce qu’elles ont vu en leur adversaire non pas un contradicteur mais un fasciste. C’est très criminogène, j’ose espérer qu’ils ne l’emporteront pas au paradis. Toute une génération est maintenant marquée par cette violence. Elle va dorénavant se situer dans le débat démocratique à partir de ce vécu-là. Il ne faut jamais perdre de vue que si ce gouvernement mutile ses propres compatriotes, c’est pour défendre des profits privés liés à la suppression de l’ISF, par exemple. Ils mutilent pour défendre l’exonération fiscale. Ils mutilent pour défendre la monarchie présidentielle et le pouvoir de l’Élysée. C’est simple : les gilets jaunes souhaitent une redistribution des richesses et eux ne veulent pas en entendre parler. Les gilets jaunes démontrent une résistance, une détermination inédite. Le gouvernement, au lieu de céder comme dans n’importe quel pays démocratique, ne négocie pas alors même que le mouvement peut se prévaloir d’un important soutien de la population.

LVSL : Beaucoup de débats ont cours sur l’identité politique des gilets jaunes, sur leur appartenance au clivage gauche-droite. Quel regard portez-vous sur ces discussions et plus généralement sur les aspirations portées par les gilets jaunes ?

RG : Pour moi, les gilets jaunes n’ont pas d’identité au sens politicien du terme. Ils ne se définissent pas comme de droite ou de gauche. Ils apportent une preuve éclatante que ces deux mots n’ont plus vraiment de sens commun. Je connais encore beaucoup de personnes de gauche qui pensent que gauche est un synonyme de : un, la redistribution des richesses, deux, la préservation de l’environnement et de l’écosystème, trois, la défense de certains principes démocratiques. Ce n’est pas vrai, le mot gauche n’est pas synonyme de ces concepts-là dans la tête de la majorité des citoyens. Pas seulement des gilets jaunes, mais des Français en général. C’est ce qui est fascinant chez les gilets jaunes : ce n’est pas parce que l’on ne se réfère pas au mot gauche que l’on n’aspire pas à la redistribution des richesses ou la justice fiscale, à la préservation de l’écosystème et à la démocratie. Car ce sont bien là les éléments qui composent précisément le cœur du mouvement.

Ceux qui aspirent à gouverner doivent comprendre une bonne fois pour toutes que la masse de l’électorat ne se joindra pas à un projet qui s’autoproclame de gauche et persiste à batailler autour de ce vocabulaire, de ce mot, de ce drapeau. Le seul drapeau des gilets jaunes, c’est le drapeau français. Et ce qui est incroyable, c’est que le drapeau français porte en lui l’égalité fiscale et sociale, la préservation de l’environnement et la souveraineté du peuple. Alors, qu’est-ce qu’on demande de plus ? Moi, le drapeau français me suffit.

D’autant plus si on y ajoute les quarante-deux « directives du peuple », un texte légitime et né de ce mouvement, que je valide des deux mains à peu de choses près. Je suis même émue de la façon dont notre histoire nationale charrie en elle toutes ces revendications, sans même qu’elles aient à être portées par des partis existants.

Elles ont réussi à traverser le temps et elles se retrouvent chez des hommes et des femmes qui n’étaient plutôt pas intéressés par la chose publique en général. C’est absolument fascinant. Cela prouve que le peuple français est un peuple hautement éduqué, malgré l’appauvrissement systématique de l’Éducation nationale. Je suis très heureuse de ce mouvement, heureuse d’avoir rencontré beaucoup de gilets jaunes, des animateurs du mouvement et je souhaite vraiment que tout cela puisse se traduire dans une transformation du régime politique, car c’est bien l’unique solution aux problèmes soulevés par les gilets jaunes. En mettant en avant le RIC, ils ont tout compris. Il ne s’agit pas seulement de défendre de belles revendications sociales et écologiques. Encore faut-il avoir les moyens de faire en sorte que la souveraineté émane de la société. Sans la souveraineté, on n’est rien, on est une multitude. Le peuple, c’est le collectif qui exerce la souveraineté effectivement. Mais ce n’est pas possible dans le cadre de la monarchie présidentielle. Il faut donc changer la monarchie présidentielle, car on ne va pas changer le peuple.

LVSL : Que pensez-vous de la façon dont le gouvernement a cherché à polariser la situation sur les violences ? Il semble avoir réussi son coup et affaibli le soutien aux gilets jaunes.

RG : Concernant le discours du gouvernement sur les violences policières, on a observé une dérive récente qui a consisté à justifier ces violences. Non seulement comme une réponse légitime à la violence des gilets jaunes sur le matériel ou sur les forces de l’ordre elles-mêmes, mais aussi comme une réponse à l’idée que les gilets jaunes remettent en cause les institutions.

Le gouvernement a généré le discours suivant : si on s’oppose à lui, on est en réalité opposé aux institutions et donc à la République. Or, moi je suis contre ces institutions et pourtant je ne suis pas contre la République. Je suis pour la VIe République. Ce discours est particulièrement dangereux. Ils essaient de criminaliser toute personne qui s’opposerait à la Ve République. Celle-ci s’effondre de toute façon et ne jouit plus de l’assentiment général. Ce n’est pas nouveau. Quand il y a des débats publics sur l’opportunité d’un 49-3, c’est bien que la constitution ne jouit plus du consentement global.

En temps normal, on ne discute pas des articles de la constitution, c’est un texte qui permet que l’on débatte des lois sans qu’il soit remis en cause. Au moment où la controverse porte sur la constitution elle-même, celle-ci ne joue plus son rôle constitutionnel. La monarchie présidentielle de la Ve République est faible et dire que l’on souhaite la remplacer par autre chose, dans des modalités pacifiques, n’est certainement pas un acte d’essence dictatoriale, contrairement à ce que soutient en permanence le gouvernement. L’inversion sémantique est très forte. Eux-mêmes, qui utilisent des méthodes autoritaires et répressives, violentes, font passer les aspirants à la démocratie pour des dictateurs. On ne doit pas accepter cette mise en place discursive.

LVSL : En 2015, Vous avez publié un Guide citoyen de la VIe République. Quel regard portez-vous sur la crise de la représentation dont les gilets jaunes sont l’expression depuis maintenant plusieurs mois ?

RG : Avant d’être une crise de la représentation, c’est une crise de l’existence civique sur le plan individuel. C’est-à-dire que chaque individu ne trouve pas sa place en tant que citoyen, en tant que souverain, mais comme consommateur, comme candidat à l’entrée dans le système économique de production. Dans la théorie qui gouverne nos sociétés modernes depuis la Révolution française, le souverain n’est pas le monarque de droit divin mais le peuple lui-même. Or, progressivement, les individus ont été expulsés du système civique, essentiellement – et on en vient à la question de la représentation – du fait de comportements d’élus qui ont repoussés les citoyens.

Par exemple lorsque certains se sont fait élire sur un programme mais en ont appliqué un autre. À la longue, lorsque cette situation se reproduit une fois, deux fois, trois fois, il y a quelque chose de rationnel à ne plus aller voter. Il ne s’agit pas là d’une apathie ou d’une ignorance culturelle comme on peut l’entendre dans la bouche des élites, qui ont un rapport à l’abstention très péjoratif et moralisateur. À chaque élection, on entend des phrases du type : « si vous saviez le nombre de gens morts pour le droit de vote » ou « vous savez, nos aînés se sont battus pour ça. Pourquoi vous n’allez pas voter ? C’est honteux ». Non, ce n’est pas si honteux. En y réfléchissant un peu, chacun verrait qu’il est pourtant assez rationnel de choisir de ne pas voter.

Le comportement de ces élus n’est pas à mettre sur le compte de leur morale personnelle, il est lié à un système institutionnel qui organise l’impunité politique. C’est très caractéristique du système français. Nous avons un chef de l’État, à la tête de l’exécutif, qui ne rend de comptes à personne, ce qui n’existe dans aucune grande démocratie au monde. Dans les systèmes de type anglo-saxon, le Premier ministre rend des comptes au Parlement. Il y a en principe une corde de rappel.

En France, le président de la République a l’onction du suffrage universel, ce qui lui permet de se prévaloir d’une légitimité pour agir à sa guise entre deux élections. Ce comportement d’impunité a des effets pervers. Quand on se sait vivre dans l’impunité au plan politique, on peut se croire dans l’impunité sur le plan pénal. Nicolas Sarkozy en est un bon exemple. Il a pour l’instant réussi à s’en sortir dans les méandres des affaires judiciaires, mais son entourage n’y a pas échappé, comme on l’a vu avec la condamnation de Claude Guéant. Cette croyance dans l’impunité pénale se traduit aussi par le non-respect des règles électorales d’une campagne. On a vu se créer tout un drame autour de la cagnotte de soutien à Christophe Dettinger, afin qu’il ne puisse pas en bénéficier pour sa défense, tandis qu’à l’inverse, Nicolas Sarkozy a pu amasser sans problème 10 millions d’euros pour payer une campagne qui était délictuelle. On est dans l’impunité pénale.

C’est un des principaux versants de la machine à fabriquer du dégoût à l’égard des élus. Et ce comportement rejaillit en cascade sur toute la classe politique. Si la tête se place dans une logique d’impunité, l’élu en-dessous de lui l’est aussi à son tour. Ce comportement concerne alors les parlementaires, mais surtout les présidents d’exécutifs comme les maires, ou présidents de collectivités.

Le maire par exemple bénéficie d’un effet présidentiel très fort, car institutionnellement, il dispose de beaucoup de pouvoir. Il bénéficie d’un mode de scrutin qui lui est extrêmement favorable. Il concentre énormément de pouvoir décisionnel, de pouvoir de police, de pouvoir en matière d’appels d’offres, etc. Et l’on s’aperçoit alors que le meilleur moyen d’avoir de l’incidence en politique réside dans la courtisanerie : si l’on souhaite une subvention, plutôt que d’avoir à démontrer l’efficacité ou l’utilité d’une action qui devrait bénéficier d’argent public, on se retrouve à faire la cour au maire.

Ce phénomène s’aggrave au fur et à mesure que s’installe l’austérité. Moins il y a d’argent public à répartir, plus son obtention est un enjeu et plus on voit en conséquence s’appliquer des effets de cour. Certains élus se comportent alors avec l’argent public comme s’il s’agissait de leur argent. Typiquement, il arrive parfois qu’un maire déclare « j’ai financé la piscine. ». Mais non, ce n’est pas lui qui l’a financée. C’est nous, avec nos impôts, qui l’avons financée. Ce type de vocabulaire entre dans une logique de fait présidentiel, qui est devenue la norme en France.

Cette logique a abouti à un dégoût généralisé de la politique. Et pas seulement de la part des classes les plus populaires, des catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées, des marges de la politique ou des extrêmes, mais aussi de la part de classes moyennes qui avaient l’habitude d’être représentées. Classiquement, un citoyen qui se situe à l’extrême-gauche ou à l’extrême-droite est habitué de longue date à ne pas avoir de représentant au deuxième tour. Mais c’est un fait nouveau pour un citoyen qui s’identifie à la droite traditionnelle ou à la social-démocratie, qui est habitué à être représenté au second tour. Avec la montée du Front national, ces citoyens se trouvent régulièrement et depuis un certain nombre d’années privés de candidat au deuxième tour.

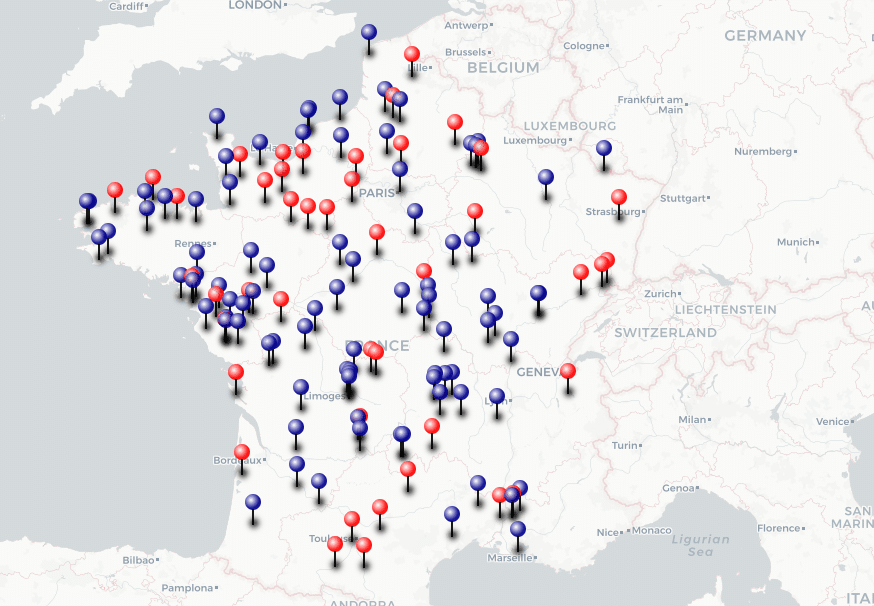

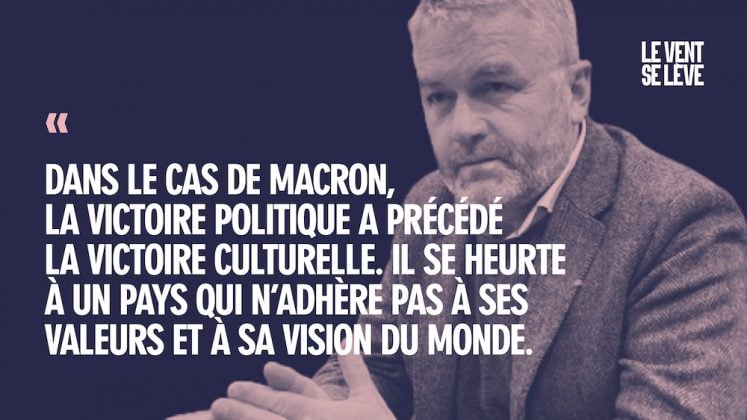

L’insatisfaction du mode de scrutin actuel est de plus en plus criante, et cela nous oblige à nous demander quel autre mode de scrutin nous souhaiterions afin de mettre un terme à cette situation qui génère de la violence. Quand en mai 2017, 18% des inscrits choisissent Emmanuel Macron tandis que 82% d’entre eux se portent sur les autres candidats et le vote blanc et nul – sans compter ceux qui ne sont pas inscrits – comment le gouvernement peut-il jouir d’une stabilité dans un tel contexte d’hostilité ? Et la situation aurait été la même si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, avec 22 ou 23% au premier tour puis face au FN au second. Il aurait été confronté au même problème qu’Emmanuel Macron : l’illégitimité, au sens démocratique du terme. Soit on ose éteindre la lumière de la Ve République – c’était la position de Jean-Luc Mélenchon en 2017 – soit on s’accroche à la monarchie coûte que coûte, y compris contre tout le monde. Or, aujourd’hui, ce tout le monde est composé de gens déterminés qui n’ont plus rien à perdre sur le plan économique et social. C’est le cas des gilets jaunes, qui sont prêts à perdre des yeux, perdre des mains, sacrifier leur vie familiale, perdre tout plutôt qu’accepter d’être des riens, pas seulement au plan économique mais aussi sur le plan civique.

LVSL : Dans quelle mesure la VIe République que vous proposez serait capable de répondre à cette critique radicale exprimée aujourd’hui à l’encontre de la démocratie représentative et des corps intermédiaires en général ?

RG : Premièrement, le désir de contrôle et la défiance vis-à-vis de quiconque souhaite représenter est une réaction à l’impunité. Nous ne partons pas de rien. Nous partons d’une situation en France où les gens qui nous ont représentés ont abusé de cette fonction. Tout le monde est donc dans la méfiance. Cette méfiance ne doit pas être perçue comme un problème mais plutôt comme un atout. Il faut générer des mécanismes de contrôle. Pour moi, le cœur de la réponse, c’est la question de la révocabilité. C’est le droit de révoquer et l’organisation de la révocabilité des élus. Plus que tous les autres sujets, tels que le cumul des mandats dans le temps, le plus important à mes yeux est l’acceptation par les élus de leur propre révocabilité.

Bien sûr, cette révocabilité ne doit pas s’opérer dès le lendemain de l’élection, pas à tout bout de champ, ni au prix de l’instauration d’un mandat impératif qui abolirait à mon sens la possibilité d’une délibération réelle en assemblée. Car il ne peut y avoir de délibération réelle en assemblée sans la possibilité de se laisser convaincre par les autres membres de l’assemblée. Le mandat impératif abolit cette possibilité de porosité et d’échange, condition nécessaire à la fabrique de l’intérêt général.

Cela dit, la révocation peut avoir, au-delà de l’aspect punitif qui saute aux yeux, un aspect très positif à travers la modification du comportement de chacun. Pour les candidats tout d’abord : s’ils savent qu’ils n’auront d’autre choix que d’appliquer leur programme du fait du droit de révoquer, alors ils seront plus attentifs dans l’élaboration de celui-ci. Le droit de révoquer permet donc premièrement d’améliorer la phase de délibération préalable et d’élaboration des programmes, qui serait plus collective et plus sérieuse. Par exemple dans ma commune, si je sais que le maire sera réellement contraint d’appliquer le programme, je me rendrai plus volontiers aux réunions préalables où l’on discute de ce programme. La connaissance de ce dernier sera plus large, les citoyens sauront qu’il s’inscrit dans une logique particulière, qu’il peut changer selon les circonstances si un événement exceptionnel venait à survenir, etc. Tout cela participerait d’une élévation générale du niveau de conscience et de connaissance à propos du programme et de la gouvernance.

Deuxièmement, il faut intégrer d’autres dispositifs, comme le tirage au sort, qui peut être inséré dans plusieurs mécanismes de prise de pouvoir, à tous les échelons du pays. Tout d’abord, parce que l’issue du tirage au sort est beaucoup plus conforme à la réalité sociologique du pays qu’avec le vote. Et ensuite, car il apporte un tiers-avis qui s’avère toujours intéressant. Le tirage au sort a néanmoins un problème : il ne permet pas la révocabilité. À partir du moment où quelqu’un n’est pas élu sur un programme, il ne peut pas rendre compte de ce programme. Le tirage au sort ne permet donc pas ce travail préalable de désignation et d’exercice de la souveraineté. Être souverain, c’est se forger une opinion politique et être capable de l’exprimer librement. Être tiré au sort, c’est tout sauf l’expression de la souveraineté. Ce n’est pas un acte souverain, c’est un acte de gestion de la délibération. L’acte souverain, c’est délibérer autour d’un programme et désigner quelqu’un pour le mettre en place. C’est pourquoi il faut faire attention avec le tirage au sort. Il faut déterminer les cadres dans lesquels il peut être très utile et les cadres dans lesquels, à l’inverse, il ne le serait pas.

LVSL : Quels sont les cas où le tirage au sort ne serait pas utile ?

RG : À l’Assemblée nationale, par exemple. Une chambre délibérative représentant la nation ne doit pas être tirée au sort. La nation est une, il s’agit de la représenter de la façon la plus complète possible. Il n’y a pas besoin de tirage au sort. En revanche, il pourrait y avoir dans tous les territoires du pays et même au niveau national des assemblées tirées au sort avec des prérogatives particulières. Cela dépend aussi de la façon dont on tire au sort. Par exemple, tire t-on au sort sur la liste de tous les inscrits ou tire t-on au sort par profession ? On pourrait mettre en place une chambre du temps long, qui travaillerait sur une autre temporalité que l’Assemblée nationale, composée de citoyens tirés au sort, avec des systèmes de rotation.

Sur ce point, il ne faut surtout pas être dogmatique. On doit laisser sa chance à la créativité, il faut pouvoir tester de nouveaux outils. Les nouvelles technologies doivent pour ce faire être mises à profit. Techniquement, on serait en capacité d’organiser un référendum par jour. Sur mon téléphone, sur le chemin du travail, je pourrais répondre à une dizaine ou une vingtaine de questions. Toutes ces questions qui se posent sur le bureau d’un ministre, elles pourraient être posées aux gens, et ils pourraient être beaucoup à participer. Mais est-ce vraiment un procédé intéressant ? Là encore il faut faire une distinction entre les sujets et les circonstances dans lesquels on peut appliquer une démocratie du référendum permanent, et ceux qui nécessitent un temps plus long et pour lesquels la délibération s’impose.

Nous devons rester ouverts. On pourrait même imaginer une situation où la technologie permettrait d’être présent dans une assemblée par hologramme, comme dans Star Wars ! C’est là l’invention d’une démocratie nouvelle, nous devons décider de ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c’est être protagonistes tout le temps. Ou peut-être pas tout le temps, car nous avons tous également d’autres choses à faire, chacun ne souhaite pas nécessairement être protagoniste 24h/24 ! Certains citoyens pourraient vouloir suivre les événements comme le lait sur le feu, d’autres à l’inverse décideraient de s’en remettre davantage aux premiers, mais compte tenu du passif, nous sommes plutôt dans une phase de contrôle accru.

LVSL : Dans cette VIe République que vous appelez de vos vœux, quel rôle seraient amenés à jouer les médias en tant que corps intermédiaires ?

RG : C’est un sujet épineux. Je rappelle que pour être souverain il faut avoir une opinion et l’exprimer. Cela renvoie à la question de l’habeas corpus et à celle de la répression policière ; c’est donc la question de la liberté. Mais c’est aussi la capacité de se forger réellement et sincèrement sa propre opinion politique. Là interviennent deux grands acteurs. L’école d’une part, avec sa massification et son adaptation à chaque type d’individu et à chaque condition sociale. Les médias d’autre part. Aujourd’hui, les médias m’aident-ils objectivement à être quelqu’un de libre ? Non, il y a un gros problème en France. Et pas seulement à cause de la concentration oligarchique des médias entre les mains de huit personnes. Le problème est qu’il y a globalement un affaissement brutal de la déontologie dans le métier de journaliste. Une des raisons importantes est la concurrence avec le web, qui provoque un alignement sur le temps court. Cette frénésie du temps court ne permet pas le temps de la vérification et la contradiction. Cela pousse à utiliser un vocabulaire imprécis et exagéré, plutôt faux.

Dans ces conditions, les médias deviennent des machines à fabriquer de la fake news. Je parle bien là des médias mainstream et non des réseaux sociaux. Je ne pense pas que les fake news viennent principalement des réseaux sociaux ou d’internet. Il y en a, mais globalement ce qui est vraiment grave c’est quand les médias mainstream mentent. Cela doit absolument être changé. Il faut à cet effet un conseil de déontologie journalistique, parce que les médias qui souhaitent faire de la déontologie une valeur ajoutée doivent avoir un élément sur lequel s’appuyer. Le journal qui choisit un matin de ne pas relayer une information nouvelle dans la seconde par souci déontologique doit pouvoir l’affirmer, en faire un argument de vente et de constitution de son audience. Cette démarche serait soutenue par le conseil de déontologie, car il permet de comparer les titres de presse en fonction des réprimandes subies.

La controverse n’intervient pas tant sur la nécessité ou non de mettre en place ce conseil de déontologie journalistique, mais plutôt sur sa composition. Faut-il y faire figurer uniquement des journalistes avec une carte de presse, ou aussi des pigistes ? Des rédacteurs en chef ? Des actionnaires ? Des usagers ? Si oui, lesquels et comment les choisir ?

Le conseil aurait également un effet au niveau des conditions de travail des journalistes. Car si un pigiste doit fournir dix papiers dans la journée tout en appliquant une déontologie, il est soumis à deux injonctions contradictoires. Il ne peut répondre à ces deux exigences à la fois. Ici, la précarité du journaliste l’empêche de résister à sa hiérarchie. En revanche, la présence d’un conseil lui permettra de signaler à sa hiérarchie que sous un tel rythme le journal risque de subir des sanctions par manque de déontologie. Le conseil vient alors en soutien des journalistes précaires. De plus en plus de revendications affluent dans le sens de la création d’un conseil de déontologie journalistique de la part des associations de pigistes.

LVSL : Quand on parle de VIe République, on pense souvent à une logique parlementaire où l’élection se ferait à la proportionnelle. C’est ce qu’on entend généralement dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon ou dans vos propos. On y oppose régulièrement l’argument historique de l’instabilité du système institutionnel de la IVe République, ou encore, de la part des défenseurs de la Ve République, l’idée selon laquelle le système actuel garantirait la stabilité et la capacité du Président à réagir rapidement. Comment concilier la pluralité de la représentation et l’urgence de l’action dans des démocraties où le temps accélère ?

RG : La liberté d’action gouvernementale liée à la légitimité vient nécessairement du consentement populaire. Elle ne vient pas de l’encre sur le papier de la constitution. Emmanuel Macron est légitime sur le papier, mais tout le monde sait qu’il ne l’est pas tant en réalité. Celui qui est assez bête pour soutenir que la Ve République est un régime stable n’a pas mis le nez hors de chez lui depuis un certain temps, le pays est en ébullition ! La théorie des partisans de l’Ancien régime – je parle ici des soutiens de la Ve République – consiste à penser que c’est la constitution qui fait la stabilité. Non, ce qui fait la stabilité, c’est le consentement majoritaire. S’il y a 60 à 70 % des gens qui approuvent une politique, on peut considérer qu’il existe une certaine stabilité. Et si la chambre des représentants est à peu près représentative de la population, la stabilité est reflétée aussi à l’Assemblée nationale.

Je trouve qu’on attaque beaucoup la IVe République. Elle a obtenu la sécurité sociale et elle a négocié et conclu d’importants accords de décolonisation par exemple. Elle a donc des réussites à son actif, et pas des moindres. À l’inverse, la Ve République est dans une fin de règne déplorable, criminogène et corrompue. Quoi qu’il en soit, la créativité doit l’emporter sur la nostalgie. Je ne suis pas politiquement nostalgique. Par exemple, je n’affirme pas que nous devons “retrouver” notre souveraineté, comme s’il avait existé une époque dorée où nous étions souverains avec laquelle il s’agirait de renouer. C’est un vocabulaire qu’on retrouve plutôt dans la bouche des partisans du Brexit. En vérité, sous la Ve République nous n’avons jamais été souverains. Plus tôt encore, les femmes n’ont eu le droit de vote que très tardivement. Alors la souveraineté, entendue ici comme la caractéristique de la personne qui n’a pas de maître, reste de l’ordre de ce qui est à construire.

Le Parlement tient une place importante dans cette construction car il est l’outil de contrôle de l’exécutif. Nous allons sortir – j’emploie souvent des formules qui nous placent déjà dans l’après car je suis convaincue que nous allons changer de République – d’un régime qui concentre tout le pouvoir entre les mains de l’exécutif et qui s’enferme dans un abus de pouvoir. L’exécutif établit par exemple l’ordre du jour à l’Assemblée nationale, il fixe le budget de l’État et il gouverne par ordonnances ou par l’article 49-3. Il y a au quotidien une pratique du pouvoir de la part de l’exécutif qui est abusive et détestable. Mais pour éviter cela, rétablir les pouvoirs de l’Assemblée ne suffira pas. On le voit aujourd’hui dans le jeu pervers qui se noue autour de la question du nombre de députés. Il n’y a rien de plus antiparlementariste que de dire qu’il y a trop de députés. C’est l’argument numéro un contre le Parlement et c’est ce qu’il y a de plus poujadiste.

En vérité, le premier représentant de l’antiparlementarisme dans ce pays n’est pas l’individu qui a secoué les grilles de l’Assemblée nationale lors de l’Acte XIII des gilets jaunes, c’est Emmanuel Macron. Mais face à cela, il ne faut pas non plus prendre le parti des députés de la Ve République, qui sont difficilement défendables puisqu’ils ne servent à rien. Soit ils sont godillots, soit ils forment une opposition qui dispose de tellement peu de pouvoir qu’elle ne parvient à obtenir presque aucune victoire législative.

Et on peut ajouter à cela la déconnexion croissante entre le niveau de vie d’un député et le niveau de vie d’un français ordinaire. Ainsi, articuler le monde d’après autour de la défense du Parlement est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce piège, Emmanuel Macron nous le tend. Je suis opposée à la réduction du nombre de députés, je suis même favorable à son augmentation. Et pour la suppression du Sénat.

LVSL : Vous vous référez à la Convention nationale ?

RG : C’est une belle référence ! En tous cas, la question du Parlement est nécessairement à repenser. Nous devons réfléchir à la porosité du Parlement avec les citoyens au quotidien sur une base beaucoup plus régulière. Encore une fois, apparaît ici le lien avec la question des nouvelles technologies et celle de la révocabilité, ainsi que la nécessité d’une plus grande horizontalité. Pour revenir aux gilets jaunes, il est frappant de constater que même à l’échelle d’un rond-point, ils ne voulaient pas désigner de porte-parole. Personne parmi eux ne veut assumer la délégation et personne ne veut déléguer, c’est un fait. Nous en sommes donc là : on ne peut pas faire du parlementarisme l’axe cardinal d’une proposition nouvelle de régime politique.

LVSL : Imaginons qu’une force comme La France Insoumise accède au pouvoir. L’application de son programme supposerait un grand nombre de détricotages, ainsi que l’usage de procédures accélérées dans à peu près tous les domaines, ou encore l’utilisation de référendums, etc. La transformation radicale de la société exige une capacité à agir vite, comment l’assurer dans un cadre institutionnel qui privilégierait la délibération ?

RG : Il est vrai qu’au sein de La France Insoumise, une petite musique a souvent cours, compte tenu de la personnalité très forte de Jean-Luc Mélenchon – qui constitue l’une de ses principales forces par ailleurs. Cette petite musique charrie l’idée qu’au fond, le caudillisme nous aiderait à régler très rapidement ce que le néolibéralisme a mis des années à détricoter, grâce à l’appui de la légitimité de cet homme fort que serait Jean-Luc Mélenchon, qui triompherait dans ses négociations face à Angela Merkel, face au MEDEF ou au CAC40. Sincèrement, je n’en ferai pas un argument principal, car il reviendrait à la figure de ses auteurs. Mélenchon a les reins solides, c’est un homme fort, et c’est tant mieux, car il est vrai que face à l’adversité – et il y en a ! – il faut résister. Mais seul, personne ne peut résister, il faut des troupes derrière. Dès lors que l’élection est conçue comme la finalité d’un parti, ces troupes disparaissent. À l’inverse, si le vote est conçu comme le début d’un mouvement, cette force demeure vivante. Selon des mécanismes institutionnels qui restent à définir, certes, mais cette force doit vivre, quitte à investir la rue. Je suis favorable à des manifestations pour que Jean-Luc Mélenchon, s’il devient Président, ou un autre, soit poussé à accélérer le pas. Nous ne devons pas penser que face à une société sans cesse plus conservatrice, nous aurions besoin d’un caudillo pour passer en force. C’est une facilité, et nous même devons nous en désintoxiquer. Le mouvement des gilets jaunes est en outre passé par là, et il signale que l’aspiration populaire n’est pas à remplacer le monarque par un nouveau monarque plus éclairé. Personnellement, je souhaite quelqu’un qui éteigne la lumière de la monarchie présidentielle, c’est mon principal voire unique critère de vote. Ainsi, la mobilisation électorale dépendra aussi de la crédibilité du candidat à ne pas garder le pouvoir après son élection. Il faut donc se méfier de l’habit de grand-chef, qui pourrait s’avérer un obstacle à la victoire.

LVSL : En Espagne, Podemos est contraint de s’allier au PSOE, dans la mesure où un régime à la proportionnelle intégrale ou quasi intégrale limite les possibilités de gouverner seul avec une majorité de députés. Cette logique peut encourager l’établissement d’un consensus au centre, néolibéral, et par conséquent privilégier des forces qui occupent le centre de l’échiquier politique. Une telle configuration en France ne laisserait-elle pas les partis contestataires de l’ordre établi aux marges du pouvoir ?

RG : Une assemblée constituante, c’est en fait une révolution pacifique. Je pense que si nous convoquons une assemblée constituante, tous les partis anciens seront balayés. Si l’on observe toutes les forces politiques de l’échiquier existant, elles sont toutes traversées de contradictions sur le plan institutionnel. Même à La France Insoumise, certains ne veulent absolument pas que l’on enlève la figure du président de la République. À l’inverse, d’autres, comme moi, pensent à l’instar de Saint-Just que « le Président doit gouverner ou mourir ». Dans un pays qui a pris l’habitude d’élire le Président au suffrage universel, il serait vain de maintenir un président sans pouvoir ou non élu au suffrage universel. À mes yeux, il ne faudrait pas de président de la République du tout.

Cette contradiction aboutit logiquement à une lutte au sein de l’assemblée constituante. Chacun devra dès lors se dévoiler : sommes-nous pour ou contre un président de la République ? À ce stade, La France Insoumise n’a pas été obligée de se positionner. Elle soutient juste la nécessité de convoquer une assemblée constituante, ainsi que des mesures de base comme le droit de révoquer, la prise en compte du vote blanc et du vote nul dans les suffrages exprimés. Je soutiens totalement ces mesures que je trouve nécessaires, mais sur la question du Président, rien n’est encore écrit. Imaginons que je me présente à l’assemblée constituante, je ne m’inscrirai pas sur une liste qui plaide pour le maintien d’un président de la République. Je ne sais pas s’il y aurait une liste France Insoumise proprement dite, mais si c’est le cas, je ne m’y présenterai que si la liste défend la suppression de cette institution, ce qui serait probable.

Quoi qu’il en soit, on voit bien comment les contradictions internes balaieraient les partis actuels, qui mourront donc avec la Ve République. Il est difficile de prévoir ce qui adviendrait ensuite. Je ne sais pas si une situation similaire à l’Espagne est imaginable, avec des difficultés à construire des majorités. Ce que je retiens avant tout, c’est l’expérience équatorienne. Quand Rafael Correa décide de convoquer une assemblée constituante, il décide parallèlement et en toute cohérence de ne présenter aucun candidat à l’élection législative qui se tient concomitamment. Les membres de sa formation Alianza País veulent une nouvelle constitution ou rien. Ils ne souhaitent pas faire partie du parlement de l’ancien régime. Correa, élu président au suffrage universel, ne dispose donc d’aucun député à l’assemblée du régime antérieur. Après un affrontement avec le Tribunal constitutionnel, il obtient l’organisation d’uneassemblée constituante. Et lorsqu’interviennent les élections pour désigner les membres de cette assemblée, la formation de Rafael Correa décroche une large majorité : les citoyens ont souhaité élire le parti qui a voulu ce nouveau régime, qui a provoqué la constituante, plutôt que les représentants de l’ancien régime. Donc bien malin celui qui peut prédire quelle sera la carte politique sous la VIe République !

D’autant plus que dans le schéma proposé par La France Insoumise, on ne pourrait pas faire partie de l’assemblée constituante si on a déjà été élu dans le cadre de la Ve, afin d’éviter que la classe politique n’importe son inertie et ses échecs dans la création de la VIe République. Il s’agira aussi de faire en sorte que les membres de la constituante ne puissent se retrouver en situation de conflit d’intérêt : ils seraient inéligibles pendant le premier mandat de ces institutions qu’ils auraient mises en place, afin d’éviter l’édification de règles qui les arrangent personnellement.

Entretien réalisé par Lenny Benbara pour LVSL. Retranscrit par Tao Cheret et Vincent Dain.