Déjà l’auteur de Bloc contre bloc. La dynamique du macronisme en 2019, Jérôme Sainte-Marie publie un nouvel ouvrage aux éditions du Cerf : Bloc populaire. Une subversion électorale inachevée. Là où son premier livre filait la métaphore entre notre époque et les événements décrits par Karl Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, le second prend Gramsci pour guide afin de mieux comprendre la cartographie exacte d’un bloc populaire qui peine à advenir. Dans cet entretien, nous revenons avec lui sur la polarisation de la société française en deux blocs antagonistes, sur le concept de vote de classe, sur l’anesthésie du corps social provoquée par la pandémie ou encore sur les implications de la crise d’hégémonie actuelle. Entretien réalisé par Antoine Cargoet et Léo Rosell.

LVSL – Votre précédent livre était consacré à l’analyse du bloc élitaire. En miroir de la description de cette première force sociale, vous proposez l’idée d’un « bloc populaire ». Pouvez-vous revenir sur sa cartographie exacte ?

Jérôme Sainte-Marie – J’ai eu envie d’écrire ce livre pour deux raisons. Tout d’abord, Bloc contre bloc s’intéressait, malgré son titre, essentiellement à ce bloc élitaire dont le pouvoir actuel est l’émanation. Il me semblait donc important de travailler cette fois-ci sur l’autre bloc déjà évoqué : le bloc populaire. Une autre motivation tenait davantage au fait de redresser les interprétations sauvages de la notion de bloc, souvent confondu avec une alliance électorale ou avec les classes sociales elles-mêmes. Beaucoup utilisaient le terme de « bloc populaire » comme un simple synonyme des classes populaires. Or, le bloc est une construction essentiellement politique, qui reproduit le cadre du « bloc historique » théorisé par Antonio Gramsci.

Tout bloc historique comporte trois strates : une strate sociologique, une strate idéologique, une strate politique. Il comporte donc bien une fondation sociologique, étant donné qu’il s’agit d’un groupe de classes sociales dirigé par une fraction de l’une de ces classes. Pour le bloc élitaire, c’est l’élite financière appuyée sur la classe managériale et sur une partie des retraités, ce qui fait à peu près 25 % de la population et constitue ainsi une base sociale suffisante pour accéder au second tour, pour prendre le pouvoir et l’exercer efficacement dans un cadre relativement démocratique.

S’agissant du bloc populaire, la strate sociologique est très simple à définir. Il s’agit des ouvriers et employés. À elles deux, ces catégories forment 47 % de la population active. On peut leur ajouter une large partie des petits artisans et commerçants, souvent largement précarisés, qui sont formellement indépendants mais qui sont en vérité externalisés par rapport au système d’exploitation capitaliste. Karl Marx lui-même ne réduisait pas l’exploitation au seul prolétariat salarié, en témoigne l’exemple des canuts lyonnais dans les années 1830, lesquels avaient un statut indépendant mais étaient prisonniers d’une chaîne de production et de rapports d’exploitation effroyables. Les situations professionnelles actuelles créées par l’uberisation ne sont, au demeurant, pas très différentes.

« Tout bloc historique comporte trois strates : une strate sociologique, une strate idéologique, une strate politique. »

Deuxièmement, la construction idéologique de ces classes se fait essentiellement en opposition au progressisme – dont on peut considérer le macronisme comme une émanation – parce qu’elles sont les premières à subir les effets de la mondialisation, qui se traduisent essentiellement par une augmentation des délocalisations et des flux migratoires. Ceux-ci engendrent une exacerbation de la concurrence, notamment sur le marché du travail et du logement.

Au niveau politique, à l’heure actuelle, c’est sans doute le Rassemblement national (RN) qui est le mieux parvenu à se placer comme débouché électoral des catégories populaires. C’est un constat qui se déduit de l’observation des sondages et de la géographie électorale. Ce bloc populaire demeure cependant inachevé, dans la mesure où il lui manque certainement une volonté consciente pour poursuivre sa construction. Le Parti communiste, à l’époque de Gramsci, avait la claire ambition de construire ce qu’il appelait un bloc ouvrier et paysan. Il n’y est pas complètement parvenu même s’il s’en est largement approché.

Le paradoxe de la situation actuelle tient au fait que, face à la très grande cohérence idéologique du bloc constitué autour d’Emmanuel Macron, se trouve un bloc qui a une sociologie populaire mais dont l’idéologie est avant tout nationaliste, laquelle nie ontologiquement l’existence des classes sociales. C’est l’un des vices cachés, pourrait-on dire, de ce bloc populaire.

LVSL – Quelle est, aujourd’hui, la réalité du concept de vote de classe ?

J. S.-M. – Après des décennies passées à nier l’existence des classes sociales et, partant, celle du vote de classe, on en vient à réutiliser ces termes. Mais, après une telle éclipse de la pensée marxiste, on les emploie souvent en dépit du bon sens. De la même manière qu’un conflit, qu’un mouvement, qu’une grève n’est pas nécessairement une lutte de classes, un simple alignement électoral ne peut pas se confondre avec un vote de classe. L’alignement électoral n’est pas une notion marxiste, c’est une évidence que connaissent bien les praticiens de la science politique : le vote est en grande partie déterminé par les intérêts matériels, et on ne procède pas aux mêmes choix électoraux à Aubervilliers et dans le 16e arrondissement. Pierre Martin a par exemple beaucoup écrit sur la propension régulière de certains groupes socio-professionnels à voter pour des formations politiques données. Par exemple, le vote des professions libérales pour la droite et celui des professeurs de l’Éducation nationale pour la gauche sont des alignements électoraux.

On parle de vote de classe quand s’exprime un vote clairement déterminé par la situation sociale au sens non pas seulement du niveau des revenus mais aussi de leur origine, ce qui constitue un déterminant majeur de la définition d’une classe sociale. Marx différencie par exemple le salaire, la rente et le profit. Le manque de solidarité des travailleurs pauvres du public pour les gilets jaunes a ainsi eu pour équivalent le manque de solidarité des travailleurs pauvres du privé pour ceux du public lors du mouvement contre la réforme des retraites. À niveau de revenu égal, l’origine de celui-ci pèse donc largement.

Qui plus est, pour qu’il y ait vote de classe, celui-ci doit être construit politiquement. Les gens vont voter pour une formation politique parce qu’ils appartiennent à un milieu social donné, mais il faudrait encore qu’ils votent en ayant conscience de le faire parce qu’ils appartiennent au milieu en question. On trouve ainsi une expression chimiquement pure du vote de classe au sein de la classe managériale. Lorsque les cadres votent pour La République en Marche, la plupart sont conscients de le faire parce qu’ils sont cadres et parce qu’ils veulent que les valeurs portées par leur monde social soient les valeurs dominantes. C’était l’objectif des partis communiste et socialiste autrefois : ils voulaient que les ouvriers votent pour eux en sachant que les formations politiques en question visaient à établir leurs valeurs comme valeurs dominantes et comme justification ultime de la société.

« Le vote de classe exprime des intérêts matériels et une vision du monde. »

Or, et c’est le paradoxe, il y a aujourd’hui un alignement électoral du vote d’une grande partie des ouvriers, des employés et des petits indépendants sur le courant nationaliste, qui ne prend pas pour autant le tour d’un vote de classe en ceci qu’il n’est pas voulu comme tel. L’autre vote de classe qui perdure, c’est celui de la fonction publique pour la gauche. Cette famille politique est certes divisée mais elle n’est pas à un niveau cumulé tellement inférieur à celui de 2017, en réalité. Elle est réduite à un gros quart de l’électorat français, lequel comprend de larges pans des fonctionnaires, essentiellement des catégories A et B. C’est l’illustration que le vote de classe exprime des intérêts matériels et une vision du monde.

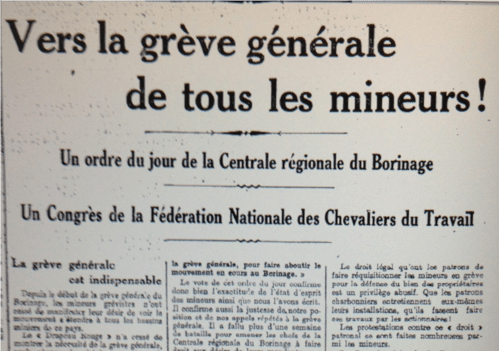

LVSL – Vous disiez du Parti communiste qu’il avait durant des décennies assumé une fonction de représentation et de formation des classes populaires. Comment expliquez-vous qu’il ne joue plus ce rôle aujourd’hui ?

J. S.-M. – En parallèle des circonstances historiques, de l’évolution du mouvement communiste international et d’un déclin idéologique dont on peut dater l’origine à 1956, il y a eu une volonté interne du Parti communiste français – comme du Parti communiste italien, avec les mêmes effets – de mettre en œuvre une normalisation de son fonctionnement. Tout ceci a été décrit de manière chirurgicale par Julian Mischi : une série d’abandons conceptuels est allée de pair avec une désouvriérisation progressive du Parti communiste. Il faut bien sûr ajouter l’expérience de l’exercice du pouvoir aux côtés du Parti socialiste. L’accompagnement des restructurations industrielles, du libre-marché européen et des privatisations ont fait que le Parti communiste n’est plus du tout apparu comme un bouclier pour les catégories populaires.

Il faut encore considérer la montée des classes moyennes éduquées au sein du Parti. Par leur formation et leur vision du monde, elles se sont senties très proches du reste de la gauche, ce qui s’est traduit par une montée de la prise en charge des questions sociétales qui parlaient relativement peu aux catégories populaires. Tant les changements économiques que la modification de la structure sociale et les évolutions idéologiques ont provoqué une désaffiliation croissante des ouvriers et des employés vis-à-vis du vote communiste, renforçant ainsi une dynamique d’autodestruction du parti des travailleurs.

LVSL – Vous écrivez que « la dialectique du conflit a été plutôt bénéfique au pouvoir d’Emmanuel Macron ». La mise en œuvre d’une politique de classe assumée a-t-elle été mise en sommeil par la pandémie ? Sera-t-elle, à votre avis, réactivée ?

J. S.-M. – Emmanuel Macron a profité de certaines crises lors desquelles il a pu consolider un bloc élitaire somme toute assez fragile parce que très récent, dans la mesure où sa construction véritable remonte à 2016-2017. Lors de la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron a pu s’affirmer, d’une certaine manière, comme le chef du parti de l’ordre. La proximité avec ce qu’écrit Karl Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte est à cet égard absolument fascinante. Cette logique conflictuelle est apparue au début du quinquennat de Macron, qui est marqué par une tension sociale inédite depuis au moins les années 1970. Une telle conflictualité ne se réduit d’ailleurs pas au seul mouvement des gilets jaunes.

Cette politique de la tension, qui résulte d’un ambitieux projet de transformation sociale, a tout de même un gros inconvénient : certes, elle renforçait conjoncturellement le bloc élitaire, mais en retour, elle renforçait aussi puissamment le bloc populaire. Nous avons ainsi assisté à une certaine prise de conscience d’elles-mêmes par les catégories populaires. C’est apparu clairement au moment du mouvement des gilets jaunes, avec une sorte de prise en charge des classes populaires par elles-mêmes, contre les vieux appareils politiques ou syndicaux. Cette dialectique rendait de plus en plus intenable la position des forces intermédiaires porteuses du projet social des classes moyennes, c’est-à-dire la gauche et la droite qui n’arrivaient pas à se situer par rapport au macronisme et qui, après s’être abstenues lors du vote de confiance au gouvernement en juillet 2017, prenaient un grand soin à ne pas se mêler aux divers mouvements sociaux, exception faite de l’opposition à la réforme des retraites. En effet, dans ce cas précis, la fonction publique était directement touchée, raison pour laquelle la gauche s’en est emparée.

« La dynamique vitale du bloc élitaire le pousse à renforcer en permanence son antithèse. »

Cette conflictualité sociale était produite de manière inéluctable par un bloc élitaire seulement capable de se perpétuer en poursuivant un projet de réforme. La dynamique vitale du bloc élitaire le pousse à renforcer en permanence son antithèse. Nous avons ainsi assisté à la construction par elle-même d’une force antagoniste à la puissance d’un bloc élitaire à l’idéologie europhile, libérale, de transformation de la société et qui assumait totalement le pouvoir révolutionnaire de la bourgeoisie décrit par Karl Marx. En face, un mouvement de défense se construit à travers la valorisation de l’exact inverse, soit le cadre national, la stabilité, la conservation et la préférence pour l’utilité sociale par rapport à la réussite individuelle. Un dualisme s’installe.

« Plutôt qu’à une crise des élites, on a assisté à une forme d’anesthésie des tensions sociales. »

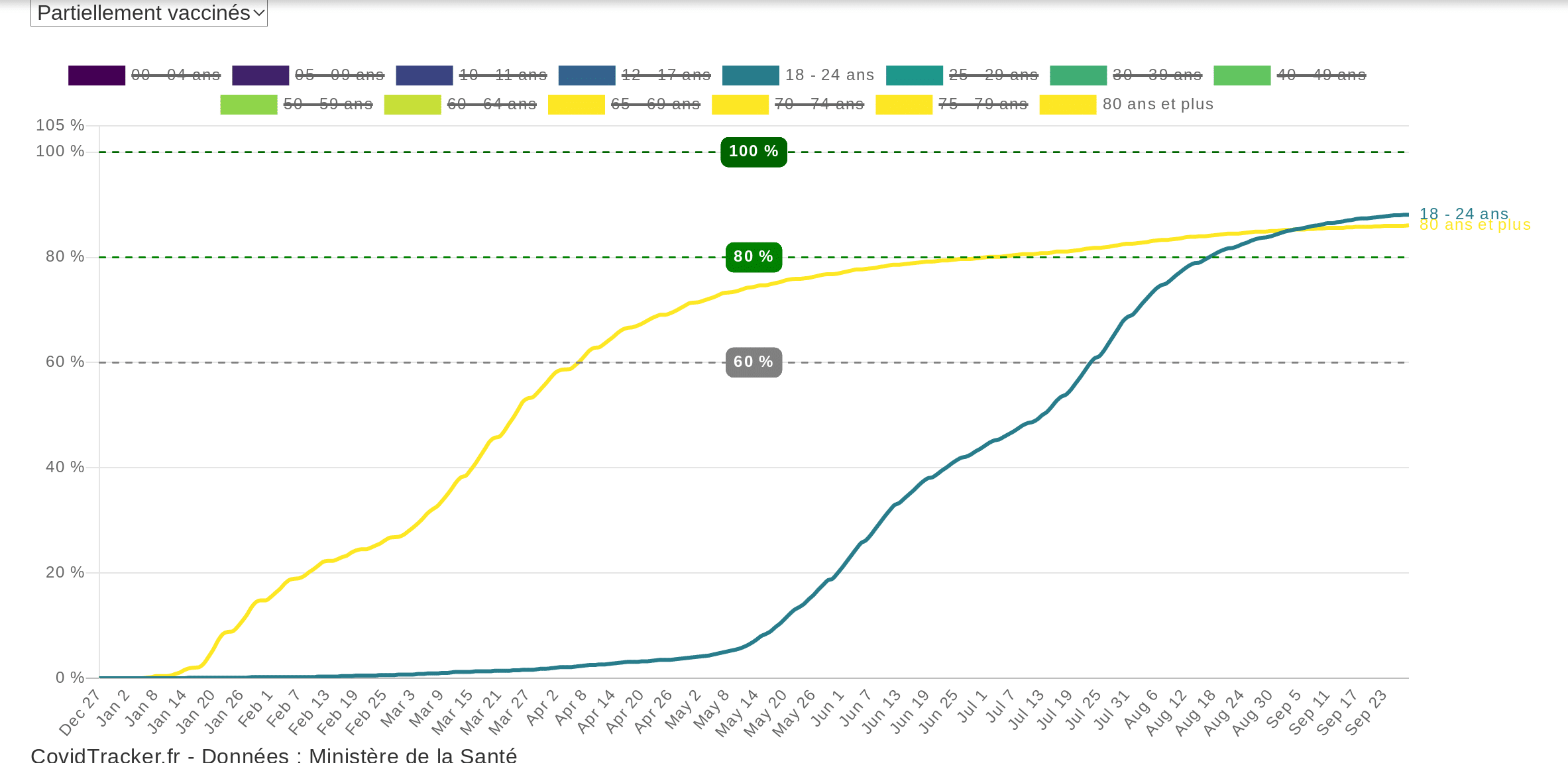

Tout cela valait essentiellement pour les trois premières années du quinquennat, et était particulièrement apparent au moment où j’écrivais Bloc contre bloc. La crise du Covid-19 a produit un effet assez inattendu que je n’avais pas anticipé : plutôt qu’à une crise des élites, on a assisté à une forme d’anesthésie des tensions sociales.

LVSL – À ce sujet justement, l’hebdomadaire Marianne consacrait récemment un dossier à « La France qui s’en cogne ». Comment analysez-vous la situation politique à l’aune du « choc de dépolitisation » que vous décrivez engendré par le Covid-19 ?

J. S.-M. – Il y a un choc de dépolitisation parce qu’il y a eu une période d’ultra-politisation au début du quinquennat. Ces tensions sociales ont engendré une ouverture du débat politique comme jamais auparavant. Ce n’est pas parce que les gens vont moins voter, par ailleurs, qu’ils sont moins politisés, surtout s’agissant des élections intermédiaires. La société était en ébullition avant l’arrivée du Covid. La pandémie a provoqué un isolement des individus par rapport au collectif. Chacun a été ramené à sa peau, à sa santé, à lui-même et à son plus proche entourage. Or, l’individualisation et la transformation des enjeux ont été accompagnées par un arrêt des réformes. Ce bloc populaire n’étant pas construit par une volonté politique très claire, y compris – voire surtout – par la force politique qui en bénéficie le plus, il est très dépendant de la dynamique du bloc élitaire pour se construire. Les réformes étant suspendues, il n’y a plus d’urgence à se mobiliser. Il y a une forme de dévitalisation de la contestation.

« Un keynésianisme sanitaire a été mis en place. »

Enfin, on pourrait dire qu’un keynésianisme sanitaire a été mis en place, avec des dépenses invraisemblables qui, loin d’être à mon sens le retour de Keynes, sont au contraire le préambule à la destruction définitive du système social qui adviendra au cours des prochaines années, avec l’argument suprême de la dette publique à l’appui. C’est une victoire à la Pyrrhus pour les défenseurs du keynésianisme et ceux qui croient que le Covid est l’amorce d’un retour à la nation : ce sera exactement l’inverse.

Tout ceci a anesthésié la contestation du noyau dur des gilets jaunes qui ont, de fait, reçu beaucoup d’argent. Plus exactement, la plupart des salariés ont en tout cas eu l’impression que l’État faisait le nécessaire pour qu’ils n’en perdent pas. Les retraités, qui ne sont pas tous prospères et qui ne sont pas tous de fervents soutiens du bloc élitaire, n’ont pas perdu un seul euro. Tout ça a été permis par l’emprunt et donc, en dernière analyse, par l’exécutif, aux décisions duquel tout un pays paraît suspendu.

LVSL – Vous dites que ce bloc populaire se construit en réaction, en quelque sorte en négatif du bloc élitaire. En quoi est-ce une limite à la constitution d’un bloc populaire capable de remporter des victoires politiques ? Comment permettre à ce bloc populaire de se définir de façon positive ?

J. S.-M. – Cela me fait penser à l’ouvrage d’un auteur que j’admire, à savoir l’ouvrage de Christophe Guilluy, Le temps des gens ordinaires. Il est vrai que dans l’agenda politique et médiatique, les classes populaires et leurs valeurs ont retrouvé, enfin, droit de cité, alors qu’on s’était acharné durant des décennies à nous faire oublier que la société reposait sur un travail essentiellement salarié très mal rémunéré. Le Président de la République lui-même a dû reconnaître l’importance de ces gens et le fait que la société ne pourrait pas tenir sans eux. Il y a, si j’ose dire, un succès d’estime des classes populaires, en même temps qu’il y a un manque de direction autonome desdites classes.

LVSL – Justement, la distinction qu’opère Gramsci entre victoire culturelle et victoire politique permet bien de saisir cette situation, étant donné qu’il manque selon vous une articulation entre cette victoire culturelle constatée et une victoire politique qui ne semble pas advenir…

J. S.-M. – Si je m’inspire de la grille d’analyse gramscienne, cela ne signifie pas pour autant que je reproduis la lecture fréquemment faite de ces théories. On a ainsi souvent réduit Gramsci – et pas seulement à droite – à cette notion un peu simple selon laquelle la victoire culturelle précède la victoire politique, ou encore que le pouvoir se prend par les idées. Si Gramsci n’avait raconté que cela, j’espère qu’on l’aurait oublié depuis longtemps. D’autant que nous avons sous les yeux la démonstration d’un phénomène inverse : Emmanuel Macron a pris le pouvoir sans avoir remporté la lutte hégémonique. Il est à 24 % au premier tour et c’est au sein de son électorat que la proportion de gens le choisissant par défaut est la plus importante.

« Nous sommes face à une crise d’hégémonie depuis 2017. »

Toutes les crises qui ont suivi l’élection présidentielle tiennent au fait que, dans le cas de Macron, la victoire politique a précédé la victoire culturelle. Il se heurte à un pays qui n’adhère pas à ses valeurs et à sa vision du monde. Nous sommes face à une crise d’hégémonie depuis 2017. Rien n’est plus faux que de croire que la victoire culturelle aurait précédé la victoire politique. Le jeu des institutions, qu’aucun auteur marxiste – à commencer par Marx lui-même – n’a jamais négligé, a pesé de tout son poids. En raison du fonctionnement institutionnel, les Français se sont retrouvés face à deux options politiques qui leur paraissaient toutes les deux insatisfaisantes, l’une l’étant davantage que l’autre.

Retenons qu’on ne comprend rien à la crise politique française si l’on oublie que Macron a pris le pouvoir sans avoir remporté la victoire idéologique. Il a proposé une solution alternative efficace aux catégories dominantes sans convaincre les autres. C’est pour cette raison qu’il a fait l’objet d’un rejet allant beaucoup plus loin que la simple impopularité : la mise en place d’un projet « progressiste » a été vécue comme une violence insupportable, pas seulement économique et financière mais aussi culturelle. Nous sommes dans une situation où l’on note une série de victoires culturelles pour les classes populaires, dans la mesure où leur rôle économique est enfin reconnu. On a bien vu qui faisait réellement tenir le pays lors de la pandémie, cependant que la crise des gilets jaunes avait déjà rappelé à tous l’importance des questions d’inégalités de revenus.

« Sans prise de contrôle de l’appareil d’État, rien d’important ne peut arriver. »

La situation actuelle paraît inversée par rapport à celle de 2017 en ceci qu’il y a une prise de conscience du caractère profondément inégalitaire de la société française, du rôle crucial des catégories populaires et de la légitimité de leurs attentes, du fait qu’on ne peut plus les stigmatiser en « beaufs » comme auparavant. Mais malheureusement, il n’y a pas de formule politique qui s’impose et il n’est pas exclu que cette victoire culturelle relative soit suivie d’une défaite politique massive. Si l’on considère les sondages au moment où nous parlons – sachant qu’ils ont changé et qu’ils changeront encore –, ils donnent la plupart du temps au second tour Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Comment mieux illustrer le fait qu’une victoire culturelle relative n’aboutit pas nécessairement à une victoire politique réelle ? Or, sans prise de contrôle de l’appareil d’État, rien d’important ne peut arriver.

Jérôme Sainte-Marie

Bloc populaire. Une subversion électorale inachevée.

Les éditions du Cerf, 2021

208 pages

20 €