Au Mexique, la prétendue guerre totale contre les cartels de drogue lancée en 2006 par le président Felipe Calderón et poursuivie par son successeur Enrique Peña Nieto aurait déjà fait entre 70 000 et 100 000 morts et disparus et le bilan macabre continue de s’alourdir. Cependant, la situation au Mexique ne fait pas les gros titres de la presse française ; c’est un autre pays latino-américain traversant une profonde crise économique, sociale et politique, qui retient l’attention des médias de masse : le Venezuela.

Quel est le ressort de cet effet médiatique de miroir grossissant sur les convulsions vénézuéliennes et d’invisibilisation des autres pays latino-américains ? C’est qu’au-delà du parti pris atlantiste de la classe dominante française, le Venezuela est également instrumentalisé à des fins de politique intérieure. Autrement dit, avec le Venezuela, le camp néolibéral fait d’une pierre, deux coups : relayer l’agenda géopolitique de Washington qui n’exclut pas une intervention militaire et donner des uppercuts à la gauche de transformation sociale (FI et PCF), quitte à banaliser l’aile la plus radicale de la droite vénézuélienne qui est aujourd’hui en position de force au sein de la MUD, la large et composite coalition d’opposition au chavisme. Il ne s’agit pas de prétendre ici que les forces de l’ordre vénézuéliennes ne seraient responsables de rien, qu’Hugo Chávez Frías et son successeur seraient irréprochables et n’auraient commis aucune erreur, notamment en matière de diversification économique ou de lutte contre l’inflation ou bien encore que le “chavisme” ne compterait pas, dans ses rangs, des éléments corrompus ou radicaux. Il s’agit de mettre en lumière que le parti pris médiatique majoritaire en faveur de l’opposition vénézuélienne, y compris de l’extrême-droite, répond à la volonté de marteler, ici comme là-bas, qu’il n’y a pas d’alternative au modèle néolibéral et à ses avatars, pour reprendre la formule consacrée et popularisée en son temps par Margaret Thatcher, fidèle soutien de l’ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet.

Le Venezuela bolivarien, une pierre dans la chaussure des Etats-Unis d’Amérique

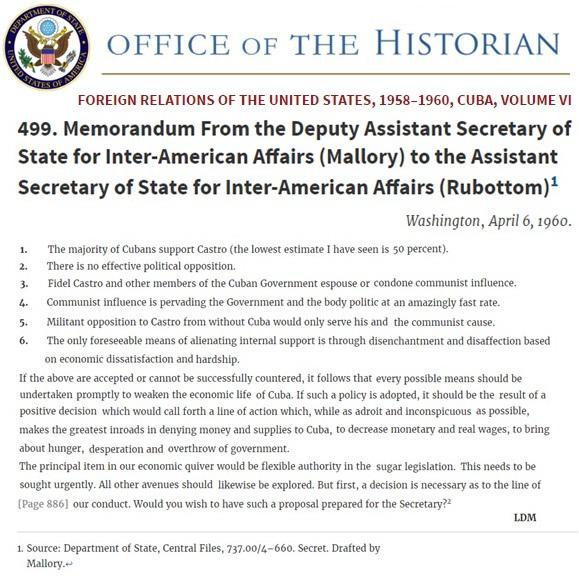

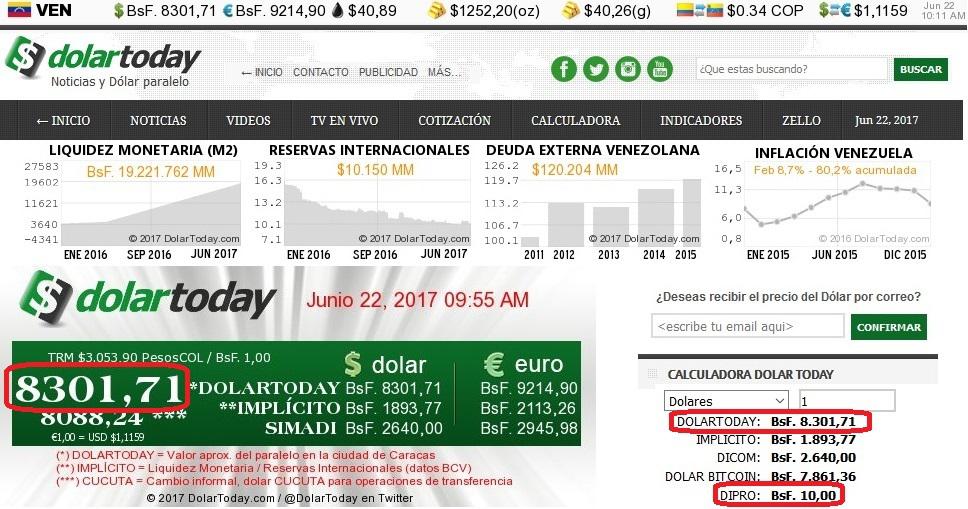

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chávez , devenu rapidement une figure mondiale de la lutte antiimpérialiste, les relations entre le Venezuela, qui dispose des premières réserves de pétrole brut au monde et les Etats-Unis d’Amérique, première puissance et plus grand consommateur de pétrole mondial, se sont notoirement détériorées. Il y a, d’ailleurs, une certaine continuité dans la politique agressive des Etats-Unis envers le Venezuela bolivarien entre les administrations Bush, Obama et Trump. En avril 2002, le gouvernement Bush reconnait de facto le gouvernement Caldera, issu d’un putsch militaire contre Hugo Chávez puis finit par se rétracter lorsque le coup d’état est mis en échec par un soulèvement populaire et une partie de l’armée restée fidèle au président démocratiquement élu. Du reste, le rôle des Etats-Unis d’Amérique dans ce coup d’état ne s’est pas limité à une simple reconnaissance du gouvernement putschiste. Dès lors, les relations ne cesseront plus de se détériorer entre les deux pays. En 2015, Barack Obama prend un décret qualifiant ni plus, ni moins, le Venezuela de « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique extérieure des Etats-Unis ». Qui peut sérieusement croire que les troupes bolivariennes s’apprêtent à envahir le pays disposant du premier budget militaire au monde ? Ce décret ahurissant sera prolongé et est toujours en vigueur aujourd’hui. En décembre 2016, Donald Trump, nomme Rex Tillerson au poste de secrétaire d’état, un homme qui a eu de lourds contentieux avec le gouvernement vénézuélien lorsqu’il était PDG de la compagnie pétrolière Exxon Mobil. La nouvelle administration annonce rapidement la couleur en multipliant les déclarations hostiles à l’égard de Caracas et en prenant, en février 2017, des sanctions financières contre le vice-président vénézuélien Tarik El Aissami, accusé de trafic de drogue. Bien entendu, aucune preuve ne sera apportée quant au présumé trafic de drogue et les sanctions consistent en un gel de ses avoirs éventuels aux Etats-Unis sans que l’on sache s’il a effectivement des avoirs aux Etats-Unis, l’idée étant avant tout de décrédibiliser le dirigeant vénézuélien aux yeux de l’opinion publique vénézuélienne et internationale. Tout change pour que rien ne change. Les médias français se sont contentés de relayer la propagande américaine sans la questionner.

La droite réactionnaire vénézuélienne jugée respectable dans la presse française

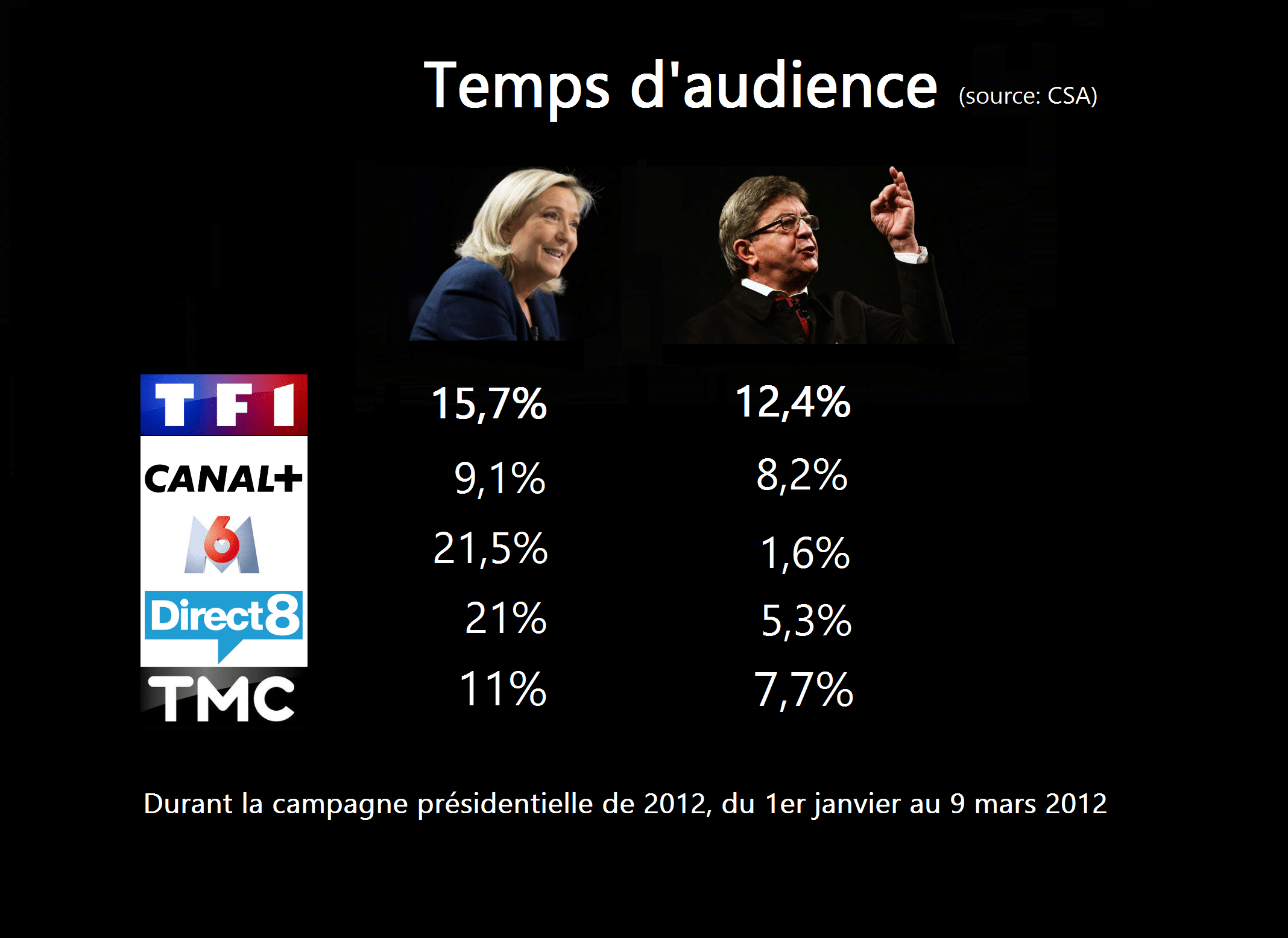

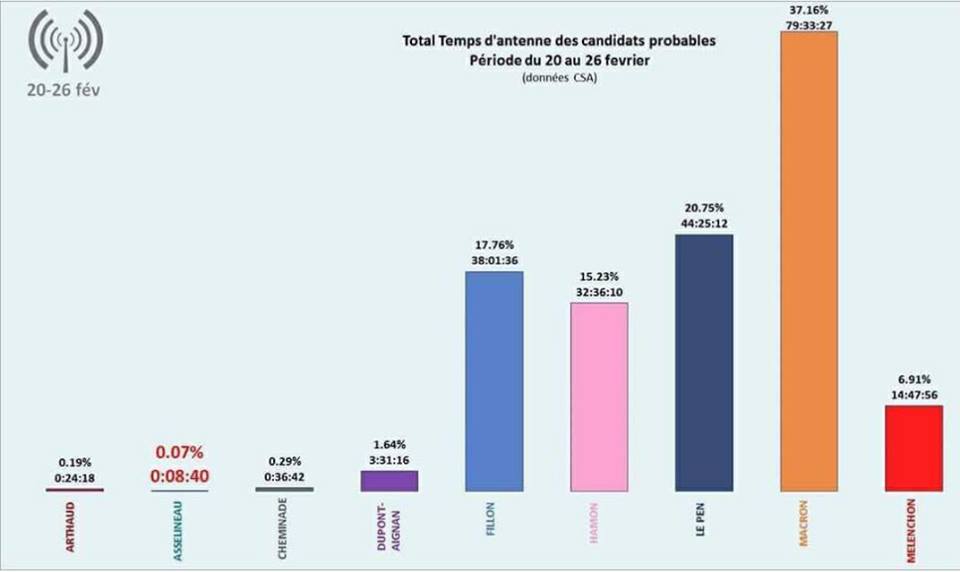

Fait inquiétant : la frange la plus extrême et « golpiste » de la droite vénézuélienne semble avoir les faveurs de l’administration Trump. La veille de l’élection de l’assemblée nationale constituante, le vice-président Mike Pence a téléphoné à Leopoldo López, figure de cette frange radicale, pour le féliciter pour « son courage et sa défense de la démocratie vénézuélienne ». Lilian Tintori, l’épouse de López, accompagnée de Marco Rubio, un sénateur républicain partisan de la ligne dure et de l’ingérence contre Cuba et le Venezuela, avait été reçue à la Maison Blanche par Donald Trump, quelques mois plus tôt. Qui se ressemble, s’assemble. Pourtant, après avoir largement pris parti pour la campagne d’Hillary Clinton au profil bien plus rassurant que Donald Trump, la presse française dominante, y compris celle qui se réclame de la « gauche » sociale-démocrate (Libération, L’Obs), ne semble guère s’émouvoir, aujourd’hui, de cette internationale de la droite réactionnaire entre les Etats-Unis d’Amérique et le Venezuela. Nous avons pourtant connu notre presse dominante plus engagée contre l’extrême-droite comme, par exemple, lorsqu’il s’agissait de faire campagne pour Emmanuel Macron au nom du vote utile contre Marine Le Pen.

Il faut dire que la presse dominante a mis beaucoup d’eau dans son vin en ce qui concerne ses critiques à l’encontre de Trump depuis qu’il est à la tête de l’Etat nord-américain, comme on a pu notamment le constater lors de sa visite officielle le 14 juillet dernier. De plus, notre presse entretient de longue date un flou bien plus artistique que journalistique sur la véritable nature politique d’une partie de l’opposition vénézuélienne voire sur l’opposition tout court. Ainsi dans un article du Monde, on peut lire que la « Table de l’Unité Démocratique » (MUD) est une « coalition d’opposants qui va de l’extrême-gauche à la droite ». S’il existe bien une extrême-gauche et un « chavisme critique » au Venezuela comme Marea Socialista ou le journal Aporrea, ce courant politique n’a jamais fait partie de la MUD qui est une coalition qui va d’Acción Democratica, le parti social-démocrate historique converti au néolibéralisme dans les décennies 80-90 à la droite extrême de Vente Venezuela de Maria Corina Machado et de Voluntad Popular de Leopoldo López. En février 2014, L’Obs publie un portrait dithyrambique de Leopoldo López. Sous la plume de la journaliste Sarah Diffalah, on peut lire que « sur la forme, comme sur le fond, Leopoldo López est plutôt brillant », que c’est un « homme de terrain », « combattif », qu’il a une « hauteur intellectuelle certaine », qu’il « peut se targuer d’une solide connaissance dans le domaine économique », que « la résistance à l’oppression et la lutte pour l’égalité, il y est tombé dedans tout petit », qu’il est un « époux modèle », qu’il a une « belle allure » et qu’il est devenu « le héros de toute une frange de la population ». On y apprend également que Leopoldo López est « de centre-gauche » ; Henrique Capriles, un autre leader de l’opposition, serait ainsi « plus à droite que lui ». Pourtant, dans le dernier portrait que L’Obs consacre à Leopoldo López, on lit bien qu’il « présente l’aile la plus radicale de la coalition d’opposition » ! Leopoldo López n’a pourtant pas évolué idéologiquement depuis 2014… et L’Obs non plus. Cherchez l’erreur.

Le magazine américain Foreign Policy, peu suspect de sympathie pour le chavisme, a publié, en 2015, un article sur la fabrication médiatique du personnage de Leopoldo López intitulé « The making of Leopoldo López » qui dresse un portrait de l’homme bien moins élogieux que celui de L’Obs. L’article répertorie notamment tous les éléments qui prouvent que Leopoldo López, à l’époque maire de la localité huppée de Chacao (Caracas), a joué un rôle dans le coup d’état d’avril 2002 quand bien même, par la suite, la campagne médiatique lancée par ses troupes a prétendu le contraire. L’article rappelle également qu’il est issu de l’une des familles les plus élitaires du Venezuela. Adolescent, il a confié au journal étudiant de la Hun School de Princeton qu’il appartient « au 1% de gens privilégiés ». Sa mère est une des dirigeantes du Groupe Cisnero, un conglomérat médiatique international et son père, homme d’affaires et restaurateur, siège au comité de rédaction de El Nacional, quotidien vénézuélien de référence d’opposition. Ce n’est pas franchement ce qu’on appelle un homme du peuple. Après ses études aux Etats-Unis – au Kenyon College puis à la Kennedy School of Government de l’université d’Harvard -, il rentre au Venezuela où il travaille pour la compagnie pétrolière nationale PDVSA. Une enquête conclura plus tard que López et sa mère, qui travaillait également au sein de PDVSA, ont détourné des fonds de l’entreprise pour financer le parti Primero Justicia au sein duquel il militait. L’Humanité rappelle ses liens anciens et privilégiés avec les cercles du pouvoir à Washington ; en 2002, il rencontre la famille Bush puis rend visite à l’International Republican Institute, qui fait partie de la NED (National Endowment for Democracy) qui a injecté des millions de dollars dans les groupes d’opposition tels que Primero Justicia.

En 2015, Leopoldo López est condamné par la justice vénézuélienne à 13 ans et neuf mois de prison pour commission de délits d’incendie volontaire, incitation au trouble à l’ordre public, atteintes à la propriété publique et association de malfaiteurs. Il est condamné par la justice de son pays pour son rôle d’instigateur de violences de rue en 2014, connues sous le nom de « guarimbas » (barricades), pendant la campagne de la « salida » (la sortie) qui visait à « sortir » Nicolás Maduro du pouvoir, élu démocratiquement un an auparavant. Ces violence se solderont par 43 morts au total dont la moitié a été causée par les actions des groupes de choc de l’opposition et dont 5 décès impliquent les forces de l’ordre, selon le site indépendant Venezuelanalysis. L’opposition, les Etats-Unis et ses plus proches alliés vont s’employer à dénoncer un procès politique et vont lancer une vaste campagne médiatique internationale pour demander la libération de celui qui est désormais, à leurs yeux, un prisonnier politique (#FreeLeopoldo). La presse française dominante embraye le pas et prend fait et cause pour Leopoldo López. Pour le Monde, il est tout bonnement le prisonnier politique numéro 1 au Venezuela.

Pourtant, à l’époque, la procureure générale Luisa Ortega Diaz, qui, depuis qu’elle critique le gouvernement Maduro, est devenue la nouvelle coqueluche des médias occidentaux et suscite désormais l’admiration de Paulo Paranagua du Monde qui loue son « indépendance », estimait que ces « manifestations » « [étaient] violentes, agressives et [mettaient] en danger la liberté de ceux qui n’y participent pas ». Paulo Paranagua parlait, quant à lui, de « manifestations d’étudiants et d’opposants [sous-entendues pacifiques, ndlr], durement réprimées » dans un portrait à la gloire de Maria Corina Machado, très proche alliée politique de Leopoldo López, présentée comme la « pasionaria de la contestation au Venezuela » comme l’indique le titre de l’article. Notons que si Luisa Ortega est aujourd’hui très critique du gouvernement Maduro, elle n’a, en revanche, pas changé d’avis sur la culpabilité de Leopoldo López et la nature des faits qui lui ont valu sa condamnation. Dans l’article de Sarah Diffalah de l’Obs, la stratégie insurrectionnelle de la « salida » est qualifiée de « franche confrontation au pouvoir » qui constitue néanmoins « une petite ombre au tableau » de López, non pas pour son caractère antidémocratique et violent mais parce qu’ elle a créé des remous au sein de la coalition d’opposition car, selon la journaliste, « certains goûtent moyennement à sa nouvelle médiatisation ». Et la journaliste de se demander s’il ne ferait pas « des jaloux ». Cette explication psychologisante s’explique peut-être par le fait que Leopoldo López avait déclaré à L’Obs, de passage à Paris, qu’il entendait trouver des « luttes non-violentes, à la façon de Martin Luther King » et que Sarah Diffalah a bu ses paroles au lieu de faire son travail de journaliste.

Des opposants armés et violents dans les quartiers riches de Caracas repeints volontiers en combattants de la liberté et de la démocratie

Le chiffre incontestable de plus de 120 morts depuis le mois d’avril, date à laquelle l’opposition radicale a renoué avec la stratégie insurrectionnelle, est largement relayé dans la presse hexagonale sauf que l’on oublie souvent de préciser que « des candidats à la constituante et des militants chavistes ont été assassinés tandis que les forces de l’ordre ont enregistré nombre de morts et de blessés » comme le rappelle José Fort, ancien chef du service Monde de l’Humanité, sur son blog. Par exemple, la mort d’Orlando José Figuera, 21 ans, poignardé puis brûlé vif par des partisans de l’opposition qui le suspectaient d’être chaviste en raison de la couleur noire de sa peau, en marge d’une « manifestation » dans le quartier cossu d’Altamira (Caracas), n’a pas fait les gros titres en France. On dénombre plusieurs cas similaires dans le décompte des morts.

Exemple typique de ce qui s’apparente à un mensonge par omission : dans un article de Libération, on peut lire que « ces nouvelles violences portent à plus de 120 morts le bilan de quatre mois de mobilisation pour réclamer le départ de Nicolás Maduro » sans qu’aucune précision ne soit apportée quant à la cause de ces morts. On lit tout de même plus loin qu’« entre samedi et dimanche, quatre personnes, dont deux adolescents et un militaire, sont mortes dans l’Etat de Tachira, trois hommes dans celui de Merida, un dans celui de Lara, un autre dans celui de Zulia et un dirigeant étudiant dans l’état de Sucre, selon un bilan officiel. » Le journaliste omet cependant de mentionner que parmi ces morts, il y a celle de José Félix Pineda, candidat chaviste à l’assemblée constituante, tué par balle à son domicile. La manipulation médiatique consiste en un raccourci qui insinue que toutes les morts seraient causées par un usage disproportionné et illégitime de la force par les gardes nationaux et les policiers, et qu’il y aurait donc, au Venezuela, une répression systématique, meurtrière et indistincte des manifestants anti-Maduro forcément pacifiques. L’information partielle devient partiale. L’article de Libération est en outre illustré par une photo de gardes nationaux, accompagnée de la légende « des policiers vénézuéliens affrontent des manifestants le 30 juillet 2017 ». Les images jouent en effet un rôle central dans la construction d’une matrice médiatique.

Les titres d’articles jouent également un rôle fondamental dans la propagation de la matrice médiatique « Maduro = dictateur vs manifestants = démocrates réprimés dans le sang ». Et Marianne de titrer sur « l’assemblée constituante, élue dans un bain de sang », faisant écho au titre d’une vidéo de 20 minutes « Venezuela : après l’élection dans le sang de l’Assemblée constituante, l’avenir du pays est incertain », au titre de l’article du Dauphiné « après le bain de sang, le dictateur Maduro jette ses opposants en prison », à celui de L’express « Maduro saigne le Venezuela » ou encore au titre d’un article du Monde « Au Venezuela, une assemblée constituante élue dans le sang », signé par Paulo Paranagua, le journaliste chargé du suivi de l’Amérique Latine du quotidien, particulièrement décrié pour sa couverture de l’actualité vénézuélienne. A cet égard, Thierry Deronne, un belge installé de longue date au Venezuela, a écrit et publié, cette année, sur son blog, un article décryptant le traitement pour le moins discutable du Venezuela par Le Monde et Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, s’était fendu, en 2014, d’un courrier au médiateur du Monde à ce sujet.

Au micro de la radio suisse RTS (07/07/2017), le même Maurice Lemoine s’insurge contre ces raccourcis médiatiques : « J’y suis allé pendant trois semaines [au Venezuela, ndlr]. Les manifestations de l’opposition sont extrêmement violentes, c’est-à-dire que vous avez une opposition qui défile de 10h du matin jusqu’à 1h de l’après-midi et, ensuite, elle est remplacée par des groupes de choc de l’extrême-droite avec des délinquants. […] Ils sont très équipés et c’est une violence qui n’a strictement rien à avoir avec les manifestations que nous avons ici en Europe. On vous dit « répression des manifestations au Venezuela, 90 morts ». C’est pas vrai ! C’est pas vrai ! […] En tant que journaliste, je m’insurge et je suis très en colère. Dans les 90 morts, vous avez 8 policiers et gardes nationaux qui ont été tués par balle. Vous avez, la semaine dernière, deux jeunes manifestants qui se sont fait péter avec des explosifs artisanaux. Vous avez des gens, des chavistes, qui essayent de passer une barricade et qui sont tués par balle, c’est-à-dire que la majorité des victimes ne sont pas des opposants tués par les forces de l’ordre et, y compris dans les cas – parce qu’il y en a eu – de grosses bavures et de manifestants qui sont victimes des forces de l’ordre, les gardes nationaux ou les policiers sont actuellement entre les mains de la justice. Il y a une présentation du phénomène qui, de mon point de vue de journaliste, est très manipulatrice. »

En outre, la presse mainstream insiste lourdement sur la « polarisation politique », certes incontestable, au Venezuela pour mieux cacher une polarisation sociale à la base du conflit politique. Comme le souligne Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS et spécialiste de l’Amérique Latine, dans une interview à L’Obs, « l’opposition peut se targuer d’avoir le soutien d’une partie de la population mais il ne s’agit sûrement pas du peuple « populaire ». Principalement, ce sont des classes moyennes, aisées, jusqu’à l’oligarchie locale tandis que le chavisme s’appuie sur des classes plus populaires, voire pauvres. En fait, le conflit politique qui se joue aujourd’hui cache une sorte de lutte des classes. L’opposition a donc un appui populaire en termes de population mais pas dans les classes populaires. » Les manifestations de l’opposition se concentrent, en effet, dans les localités cossues de l’est de la capitale (Chacao, Altamira) gouvernées par l’opposition tandis que les barrios populaires de l’ouest de la capitale restent calmes. La base sociale de l’opposition est un détail qui semble déranger la presse mainstream dans la construction du récit médiatique d’un peuple tout entier, d’un côté, dressé contre le « régime » de Nicolás Maduro et sa « bolibourgeoisie » qui le martyrise en retour, de l’autre côté. Ainsi, les manifestations pro-chavistes qui se déroulent d’ordinaire dans le centre de Caracas sont souvent invisibilisées dans les médias français. Le 1er septembre 2016, l’opposition avait appelé à une manifestation baptisée « la prise de Caracas » et les chavistes avaient organisé, le même jour, une contre-manifestation baptisée « marée rouge pour la paix ». Une journée de double-mobilisation donc. Le Monde titrera sur « la démonstration de force des opposants au président Maduro » en ne mentionnant qu’en toute fin d’article que les chavistes avaient organisé une manifestation le même jour qui « a réuni quelques milliers de personnes ». Ces quelques milliers de chavistes, n’auront pas le droit, eux, à une photo et une vidéo de leur manifestation… D’autant plus qu’ils étaient sans doute plus nombreux que ce que veut bien en dire le quotidien. Dans un article relatant une manifestation d’opposition de vénézuéliens installés à Madrid qui a eu lieu quelques jours plus tard, Le Monde mentionne la « prise de Caracas » du 1er septembre mais réussit le tour de force de ne pas mentionner une seule fois la « marée rouge » chaviste. En réalité, les deux camps politiques avaient réuni beaucoup de monde, chacun de leur côté, illustrant ainsi la polarisation politique et sociale du Venezuela.

Les photos des manifestations de l’opposition et des heurts avec les forces de l’ordre sont largement diffusées et les événements sont traités comme un tout indistinct alors que ces mobilisations d’opposition se déroulent en deux temps, comme l’explique Maurice Lemoine et que les manifestants pacifiques de la matinée ne sont pas les mêmes « manifestants » qui, encagoulés, casqués et armés, s’en prennent aux forces de l’ordre dans l’après-midi. Cet amalgame rappelle le traitement médiatique des mobilisations sociales contre la Loi Travail sauf que, dans le cas français, les médias de masse avaient pris fait et cause pour le gouvernement et les forces de l’ordre et avaient stigmatisé le mouvement social, en amalgamant manifestants et casseurs qui passeraient, soit dit en passant, pour des enfants de chœur à côté des groupes de choc de l’opposition vénézuélienne. Ce parti pris médiatique majoritaire s’explique sans doute parce qu’au Venezuela, le gouvernement est antilibéral et l’opposition est néolibérale, conservatrice voire réactionnaire tandis qu’en France, c’est précisément l’inverse. Sous couvert de dénoncer la violence, la presse de la classe dominante défend, en réalité, à Paris comme à Caracas, les intérêts de la classe dominante.

Le Venezuela devient un sujet de politique intérieure en France

Après avoir publié une interview de Christophe Ventura en contradiction avec sa ligne éditoriale, certes relayée sur sa page Facebook à une heure creuse et tardive (lundi 31/07/2017 à 21h41) et sans véritable accroche, L’Obs renoue avec la stratégie d’instrumentalisation du dossier vénézuélien pour faire le procès de la gauche antilibérale française en relayant sur Facebook le surlendemain, cette fois-ci à une heure de pointe (18h30 pétantes), un article intitulé « Venezuela : La France Insoumise peine à expliquer sa position sur Maduro », agrémenté de la photo choc d’une accolade entre Hugo Chávez et Jean-Luc Mélenchon. Le texte introductif précise qu’un tweet a refait surface. Un tweet qui date de… 2013. Plutôt que d’informer les lecteurs sur la situation au Venezuela, la priorité semble donc être de mettre l’accent sur des enjeux purement intérieurs. Une avalanche d’articles dénonçant les « ambiguïtés » de la France Insoumise s’abat sur la presse hexagonale. Le Lab d’Europe 1 se demande « comment la France Insoumise justifie les positions pro-Maduro de Mélenchon ». A France Info, on semble avoir la réponse : « désinformation », situation « compliquée » : comment des députés de La France Insoumise analysent la crise vénézuélienne ».

L’hebdomadaire Marianne, quant à lui, parle des « positions équilibristes de la France Insoumise et du PCF ». LCI titre sur le « malaise de la France Insoumise au sujet de Maduro » puis publie une sorte de dossier sur « Jean-Luc Mélenchon et le régime chaviste : économie, Poutine, constituante, les points communs, les différences ». Une partie de la presse alternative et indépendante de gauche n’est pas en reste non plus, à l’instar de Mediapart qui se fait depuis plusieurs mois le relai médiatique en France du « chavisme critique », un courant politique qui participe depuis longtemps au débat d’idées au Venezuela et qui n’est pas dénué d’intérêt pour comprendre la réalité complexe du pays et de sa “révolution bolivarienne”. Ainsi, le journal d’Edwy Plenel, très modérément alternatif sur l’international et sur Mélenchon, en profite pour régler ses comptes avec la FI et le PCF en dénonçant leurs « pudeurs de gazelle pour le Venezuela ». Les députés insoumis sont sommés de s’expliquer à l’instar d’Eric Coquerel face aux journalistes d’Europe 1 qui ne lui ont posé presque que des questions sur le Venezuela alors qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une émission spéciale sur le pays latino-américain. Ce déploiement médiatique ressemble furieusement à une injonction morale faite à la France Insoumise et à son chef de file dont on reproche avec insistance le silence sur le sujet, de condamner, bien entendu, ce « régime » honni et de souscrire au discours dominant. Les insoumis et les communistes français ne sont pas seuls au monde dans cette galère médiatique. Unidos Podemos, en Espagne, fait face au même procès médiatique depuis des années. Outre-Manche, c’est Jeremy Corbyn et ses camarades qui sont, en ce moment, sur la sellette.

Cette instrumentalisation franco-française du Venezuela ne date pas d’hier. On se souvient par exemple de la polémique lancée par Patrick Cohen, à 10 jours du 1er tour des élections présidentielles, sur l’ALBA, de la manchette du Figaro du 12 avril « Mélenchon : le délirant projet du Chavez français » et des nombreux parallèles à charge entre le Venezuela bolivarien et le projet politique du candidat qui ont émaillé la campagne. La rengaine a continué pendant les élections législatives avec un article du Point sobrement intitulé « Venezuela, l’enfer mélenchoniste », publié la veille du second tour. Aujourd’hui, le coup de projecteur médiatique sur l’élection de l’assemblée constituante vénézuélienne est, une fois encore, l’occasion d’instruire le procès des mouvements antilibéraux français : ainsi, pour Eric Le Boucher (Slate), le Venezuela est « la vitrine de l’échec du mélenchonisme. En réalité, la FI et le PCF, ont tort, aux yeux du parti médiatique, de ne pas adhérer au manichéisme ambiant sur une situation aussi grave et complexe et à sa décontextualisation géopolitique. Ils refusent également d’alimenter la diabolisation et le vieux procès en dictature que se traîne le chavisme depuis presque toujours alors qu’en 18 ans de « révolution bolivarienne », 25 scrutins reconnus comme transparents par les observateurs internationaux ont été organisés, que l’opposition contrôle d’importantes villes, des États et l’Assemblée Nationale et que les médias privés d’opposition sont majoritaires (El Universal, Tal Cual, El Nuevo País, Revista Zeta, El Nacional Venevision, Televen, Globovision, etc.). Que la gauche antilibérale puisse considérer le chavisme comme une source d’inspiration pour ses politiques de redistribution des richesses et non pas un modèle « exportable » en France, contrairement à ce que bon nombre de journalistes tentent d’insinuer (Nicolas Prissette à Eric Coquerel, sur un ton emporté, « franchement, est-ce que c’est ça, le modèle vénézuélien que vous défendez ? » sur Europe 1) semble être un délit d’opinion dans notre pays.

Puisque le Venezuela est en passe de devenir un véritable sujet de politique intérieure, rappelons aux éditorialistes de tout poil et autres tenants de l’ordre établi que, par leur atlantisme aveugle et leur libéralisme économique forcené, ils se persuadent qu’ils défendent la liberté et la démocratie au Venezuela alors qu’ils sont tout simplement en train d’apporter un soutien médiatique et politique international décisif à la stratégie violente de l’extrême-droite vénézuélienne et ce, quelles que soient les critiques légitimes que l’on puisse faire à l’exécutif vénézuélien et aux chavistes. Leur crédibilité risque d’être sérieusement entamée la prochaine fois qu’ils ressortiront l’épouvantail électoral du Front National pour faire voter « utile ».

Crédits photo :

Une voiture de la police scientifique brûle pendant une lutte manifestation anti-Maduro. en février 2014. ©Diariocritico de Venezuela. TOPSHOTS-VENEZUELA-DEMO-VIOLENCE

TOPSHOTS. AFP PHOTO / LEO. Licence : Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)