Retrait des USA du TPP, résistance wallonne au CETA, TAFTA englué de toute part, « Hard Brexit », potentielle guerre commerciale sino-américaine… Depuis quelques mois, le libre-échangisme, véritable dogme pour les dirigeants politiques de tous bords depuis la fin des 30 Glorieuses semble ne plus être un horizon indépassable.

Malgré les promesses de doper des taux de croissance atones et de créer ainsi des emplois, l’opposition aux nouveaux et aux anciens traités de libre-échange est désormais majoritaire ou en passe de le devenir dans tout l’Occident. Même en Allemagne, troisième exportateur mondial, 75% des sondés rejetaient le TAFTA/TTIP en Juin 2016 selon le Monde Diplomatique[1]. Pourquoi ?

Les accords de libre-échange ne concernent plus les droits de douane

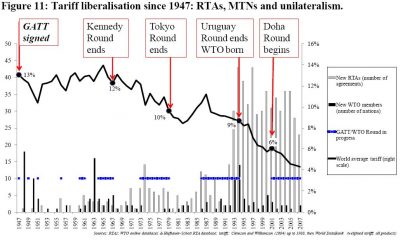

A l’origine promu par des théoriciens économiques classiques tels que David Ricardo et Adam Smith, qui considéraient que l’ouverture au commerce extérieur était la raison de la réussite de certaines nations plutôt que d’autres, le libre-échange s’est d’abord développé de manière forcée au sein des empires coloniaux, avant de s’effondrer lors de la Première Guerre Mondiale. Les échanges internationaux ne reprennent réellement qu’après 1945, dans le cadre défini par les accords de Bretton Woods. Les droits de douane, sous l’action du GATT, diminuent progressivement. Le véritable changement intervient avec la révolution néolibérale des années 1980 : pour relancer à tout prix une croissance perçue comme le remède à tous les maux, les gouvernements occidentaux, puis du monde entier, n’ont de cesse de rabaisser leurs droits de douane et de lever les mesures protectionnistes héritées des années 1930.[2]

Associée à la libéralisation à outrance des marchés financiers, qui profitent en outre de l’informatisation, au développement des firmes multinationales, à l’ouverture au business de pays de plus en plus nombreux (la Chine, l’ancien bloc communiste et les pays sous-développés sous les ordres du FMI et de la Banque Mondiale) et à la concurrence monétaire par la dévaluation, la baisse des tarifs douaniers impulse un mouvement de délocalisation sans précédent. Les pertes d’emplois industriels et désormais tertiaires dues à ces délocalisations ne sont d’ailleurs pas étrangères au sentiment d’abandon et de paupérisation de la majorité des populations occidentales, et à leur colère populiste actuelle…

Mais aujourd’hui, après des décennies de baisse, les droits de douane ont quasiment disparus de la surface de la planète. Dès lors, comment aller toujours plus loin dans le libre-échangisme, culte toujours aussi prégnant sur l’esprit des dirigeants politiques biberonnés au libéralisme ? En s’attaquant aux fameuses « barrières non tarifaires », c’est-à-dire à tout sauf les droits de douane : les normes de tout acabit, les quotas ou encore les formalités administratives. Comprendre TAFTA, CETA, TPP ou TISA sans comprendre le principe de barrières non tarifaires est impossible, puisqu’il s’agit de tout l’enjeu de ces divers accords. La question des normes, en particulier, est primordiale.

Dumping à tous les niveaux

Après les droits de douane, les cibles des accords de libre-échange bilatéraux ou multilatéraux qui ont succédé à l’action de l’OMC, embourbée depuis le cycle de Doha[3], s’attaquent donc aux différentes normes, garanties de qualité et lois définissant les conditions de fabrication des biens et services. Tous types de normes sont attaquées, en s’alignant quasi-systématiquement sur les plus basses des différents pays concernés par l’accord : c’est le mécanisme du moins-disant, également dénommé dumping en anglais.

Les normes alimentaires sont parmi les plus ciblées, notamment en raison du traitement d’exception souvent accordé aux productions agricoles, généreusement subventionnées pour développer les exportations et assurer la sécurité alimentaire. Les AOP et AOC (Appellation d’Origine Protégée / Contrôlée), directement visées par le CETA et le TAFTA en sont un bon exemple, tandis que les attaques américaines sur le riz japonais via le TPP prouvent que les européens ne sont pas les seuls attaqués[4]. On note également les tentatives d’introduction sur le marché européen d’animaux élevés selon les standards sanitaires nord-américains[5], beaucoup plus laxistes, même si les allégories les plus caricaturales de ces pratiques de production (bœuf aux hormones, poulet au chlore et OGM) ne sont pas concernées[6].

Mais le secteur agro-alimentaire, particulièrement surveillé par les activistes suite aux innombrables scandales, n’est pas le seul concerné par la dérégulation sauvage. Les questions de protection des droits d’auteur et de redevance sur les brevets, chères aux multinationales, sont omniprésentes et lourdes de conséquences : explosion des prix des médicaments et disparition des alternatives génériques prévue par le TPP[7], démontage des rares avancées régulatoires sur l’industrie de la finance obtenues depuis la crise[8] ou encore lutte contre le piratage ou partage informatique organisé pour servir les intérêts de producteurs de contenus de masse[9]…

Un déni de démocratie sans précédent

Depuis les manifestations altermondialistes de Seattle contre un sommet de l’OMC en 1999, le peuple dérange. Les grandes négociations commerciales internationales attirent depuis ce jour leurs cortèges de contestataires et donc souvent l’usage de la répression, qui fait toujours mauvaise presse vis-à-vis de l’opinion publique. Comment éviter d’être sous le feu des projecteurs suite aux répressions de telles manifestations pacifiques tout en continuant à brader des garanties qualitatives environnementales, fiscales, salariales, alimentaires, sanitaires ou encore sociales aux intérêts des multinationales et de l’oligarchie mondiale représentées par leurs lobbyistes ? En menant des négociations au secret. Les protocoles mis en place sont draconiens : sécurité maximale contre les intrus, négociations à huis clos, interdiction des appareils électroniques, sans oublier les désormais célèbres clauses de non-confidentialité.

Reste un dernier problème : les Parlements. Même infestés de lobbyistes et gangrenés par l’idéologie néolibérale, ils demeurent l’expression de la souveraineté de la nation par le principe de la représentation. En d’autres termes, il faut que ces accords soient ratifiés par les Parlements nationaux pour rentrer en vigueur, et dans des régimes aux structures constitutionnelles complexes comme la Belgique, cela peut poser quelques complications, tel que le cas de la Wallonie l’a montré[10].

Non content de transgresser l’idéal démocratique, dont les sociétés occidentales seraient soi-disant des modèles, par des tractations au secret, et d’attaquer sévèrement en justice tout lanceur d’alerte compromettant, les négociateurs s’attaquent donc dorénavant aux pouvoirs des parlements. Pour ce faire, la méthode consiste souvent à dévoiler au dernier moment le projet d’accord en le présentant comme « à prendre ou à laisser ». A grand renfort de discours d’experts qui présentent les schémas de traités comme les meilleurs obtenus, et en agitant la menace de la compétition internationale. Les parlementaires sont mis face à des textes dont ils ont à peine le temps de connaître les tenants et les aboutissants.

Par exemple, pour les négociations du Partenariat Trans-Pacifique (TPP), Obama s’est vu conféré par le Congrès américain en Juin 2015 le pouvoir d’utiliser la procédure dite de « fast-track » qui permet de négocier en secret l’ensemble du traité, interdit les amendements potentiels du Congrès ou de bloquer les négociations, et offre simplement la possibilité aux représentants du peuple américain de rejeter le traité final.[11]

Dans le cas de l’Union Européenne, un niveau d’antidémocratisme encore supérieur est en train d’être mis en place : la Commission Européenne, dont nul n’ignore qu’elle n’est pas élue par les peuples européens et qu’elle dispose déjà de prérogatives extrêmement nombreuses et lourdes de conséquences, a, par la voix de Jean-Claude Juncker, souhaité être en mesure de signer le traité CETA avec le Canada sans l’accord des parlements, arguant qu’il relevait de ses prérogatives seules.[12] Jamais en retard d’une nouvelle invention technocratique, l’UE a imaginé l’entrée en vigueur du même traité avant même le vote des parlements nationaux dans un cadre dit « provisoire », sur le modèle de la mise en place d’autres accords avec la Corée du Sud et le Pérou.[13]

Se pose enfin la question des tribunaux d’arbitrage privés supranationaux : au départ conçus pour trancher les litiges entre différentes multinationales soumis à des droit nationaux différents, ils sont devenus le cheval de Troie démocratique le plus dangereux de l’ère contemporaine. En effet, la possibilité offerte aux multinationales d’assigner les Etats en justice lorsqu’elles estiment que leurs intérêts ont été spoliés est trop vague, et le verdict des juges peut donc être influencé par les armées de lobbyistes et d’avocats employées par les grands groupes mondiaux. Sans oublier de mentionner les parcours professionnels douteux de certains juges, tels que le très prisé Francisco Orrego Vicuña[14]

Les cas d’assignation en justice d’Etats en plein exercice de leur souveraineté par des firmes transnationales au nom du caractère défavorable de nouvelles réglementations à de prétendus investissements prévus sont nombreux : Vattenfal contre l’Allemagne après sa décision de sortir du nucléaire d’ici à 2022, Lone Pine contre le Québec suite au moratoire sur le gaz de schiste, Philip Morris contre l’Australie et l’Uruguay subséquemment à des mesures anti-tabac…[15] De tels tribunaux exercent par ailleurs un pouvoir indirect et invisible d’oppression sur les Etats, qui seront d’autant moins enclins à adopter des mesures fortes de protection de leur population face aux multinationales que celles-ci pourront leur extorquer des milliards dans des cours conçues pour leur être favorables.

La fin de la mondialisation ?

La remise en question de l’idéologie libre-échangiste a bel et bien débuté. Si les critiques de Donald Trump sur les emplois perdus aux USA suite à l’ALENA et le retrait du TPP annoncé en grande pompe dans les premiers jours de sa présidence peuvent sembler aller dans le bon sens, l’homme de l’année 2016 selon le TIME Magazine demeure ambigu sur bien des points. Sa critique des accords de libre-échange se concentre sur le contenu des traités, qu’il juge très mal négociés et défavorables aux intérêts américains, mais ne tient nullement compte des aspects environnementaux, sanitaires ou démocratiques en jeu. Le nouveau président américain s’est d’ailleurs empressé d’annoncer l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni pour un nouvel accord lors de sa rencontre avec Theresa May à la fin Janvier en restant flou sur les modalités mais en affirmant, argument sans nul doute à toute épreuve, qu’il serait « great ».[16] De même, le Royaume-Uni qui s’apprête à quitter l’UE redouble d’inventivité pour trouver de nouveaux « partenaires » commerciaux. Aux dernières nouvelles, la Nouvelle-Zélande serait intéressée.[17]

Il s’agit ici de ne pas être dupe : les accords commerciaux proposés depuis les 3 dernières décennies ont été conçus pour bénéficier aux multinationales et à elles seules. Ils n’ont nullement accru la mobilité des individus, mais ont mis en place une compétition profondément faussée et vicieuse entre pays développés condamnés à la désindustrialisation et pays pauvres condamnés à l’exploitation au nom du « développement » et ont fait baisser le prix de nombreux produits en diminuant la qualité et en dégradant les conditions de fabrication.

Le concept de mondialisation n’est pas à jeter dans la même poubelle que les accords actuels qui prétendent en représenter l’unique forme possible. D’autres possibilités de mondialisation, respectueuses des travailleurs, de l’environnement, des cultures locales et ayant un réel impact positif à l’échelle globale existent. Mais l’altermondialisme ne pourra advenir sans un sursaut démocratique et la reprise en main des citoyens de leur destin collectif. Les manifestations et oppositions de toutes sortes contre le CETA ou le TAFTA/TTIP, ainsi que l’effort associatif pour dévoiler, décortiquer et dénoncer le contenu précis de ces monstres juridiques donnent à penser, et, peut-être, à espérer.

Sources :

[1] http://www.monde-diplomatique.fr/2016/11/WAHL/56753

[2] http://www.nordregio.se/en/Metameny/About-Nordregio/Journal-of-Nordregio/2008/Journal-of-Nordregio-no-1-2008/The-Three-Waves-of-Globalisation/

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Doha?oldformat=true

[4] http://www.latimes.com/world/asia/la-fi-japan-tpp-20160705-snap-htmlstory.html

[5] http://www.humanite.fr/le-ceta-menace-de-destabiliser-lelevage-en-europe-631627

[6] http://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/traite-transatlantique/six-questions-sur-le-ceta-ce-traite-de-libre-echange-auquel-vous-n-avez-pas-tout-compris_1882993.html

[7] http://www.huffingtonpost.com/john-geyman/tpp-and-the-dire-threat-t_b_11661226.html

[8] http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/07/09/tisa-quand-le-liberalisme-revient-par-la-porte-de-derriere_4452691_4355770.html

[9] http://wealthofthecommons.org/essay/intellectual-property-rights-and-free-trade-agreements-never-ending-story

[10] http://www.monde-diplomatique.fr/2017/01/JENNAR/56981

[11] https://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/24/barack-obama-fast-track-trade-deal-tpp-senate

[12] https://reporterre.net/La-Commission-europeenne-veut-signer-les-traites-de-libre-echange-sans

[13] http://transatlantique.blog.lemonde.fr/2016/02/19/laccord-ceta-europe-canada-sera-t-il-applique-avant-meme-le-feu-vert-des-parlements/

[14] http://www.monde-diplomatique.fr/2014/06/BREVILLE/50487

[15] https://www.collectifstoptafta.org/tafta/article/une-justice-privee-au-service-des

[16] http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/22/theresa-may-donald-trump-hold-talks-trade-deal-cuts-tariffs/

[17] http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-new-zealand-trade-deal-bill-english-brexit-downing-street-a7526956.html

Crédits photo:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scène_de_naufrage_(Louis-Philippe_Crépin).jpg

http://conversableeconomist.blogspot.fr/2011/12/new-trade-rules-for-evolving-world.html

https://citizenactionmonitor.wordpress.com/2013/10/26/ceta-what-it-is-and-why-its-bad-for-canada/

L’espérance, Jean Ziegler la voit dans une possible réforme des Nations Unies. Une refonte basée sur deux piliers : la suppression du droit de veto accordé aux grandes puissances ; la mise en place d’un « droit d’ingérence humanitaire » qui permettrait à l’ONU d’intervenir, au nom des Droits de l’Homme, dans la politique de gouvernements souverains. C’est ici que le bât blesse ; on voit mal la différence fondamentale entre le « droit d’ingérence humanitaire » prôné par Jean Ziegler et celui des néoconservateurs américains qu’il dénonce. On voit mal comment la solution de Ziegler pourrait ne pas contenir en son sein les mêmes dérives que les interventions militaires actuelles. Si l’ONU a le pouvoir d’intervenir militairement (via une armée onusienne ou via des armées nationales coalisées, Ziegler ne le précise pas) sans le consentement de l’intégralité de ses Etats-membres, on ne voit pas comment cela empêcherait les grands Etats de se coaliser contre les petits, et comment l’ONU pourrait être autre chose que le bras armé d’un nouvel impérialisme…

L’espérance, Jean Ziegler la voit dans une possible réforme des Nations Unies. Une refonte basée sur deux piliers : la suppression du droit de veto accordé aux grandes puissances ; la mise en place d’un « droit d’ingérence humanitaire » qui permettrait à l’ONU d’intervenir, au nom des Droits de l’Homme, dans la politique de gouvernements souverains. C’est ici que le bât blesse ; on voit mal la différence fondamentale entre le « droit d’ingérence humanitaire » prôné par Jean Ziegler et celui des néoconservateurs américains qu’il dénonce. On voit mal comment la solution de Ziegler pourrait ne pas contenir en son sein les mêmes dérives que les interventions militaires actuelles. Si l’ONU a le pouvoir d’intervenir militairement (via une armée onusienne ou via des armées nationales coalisées, Ziegler ne le précise pas) sans le consentement de l’intégralité de ses Etats-membres, on ne voit pas comment cela empêcherait les grands Etats de se coaliser contre les petits, et comment l’ONU pourrait être autre chose que le bras armé d’un nouvel impérialisme…