Panthéonisations, hommages à la Résistance, volonté de tourner la page de la colonisation… mais aussi réhabilitation partielle du maréchal Pétain et de Napoléon. Depuis sept ans, Emmanuel Macron n’a cessé d’instrumentaliser l’histoire française pour réaliser des coups de com, au point que sa politique mémorielle est devenue illisible. Mais derrière cette apparente inconstance, le Président et son conseiller mémoire Bruno Roger-Petit auront finalement réussi à grandement affaiblir le récit d’une France des Lumières et à faire entrer le Rassemblement national dans l’arc républicain. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, Macron aura été le marchepied de l’extrême droite.

« 643 suppliciés dont 207 enfants et 246 femmes. Non pas simplement victimes, mais bien martyrs parce qu’ils ont été pris pour bouc émissaire de la liberté. […] Les massacres d’Oradour sont de l’ordre de l’impensable, l’indicible, l’imprescriptible. » 80 ans après le meurtre des habitants d’Oradour-sur-Glane par des membres de la division « Das Reich » le 10 juin 1944, l’heure est au recueillement et à la commémoration des victimes. Devant une foule de Limousins venus honorer leur mémoire, Emmanuel Macron rappelle l’horreur de l’événement avec gravité. Puis, se tournant vers son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, il insiste sur la nécessité du pardon, du dialogue et de la réconciliation des peuples européens. Solennel et endeuillé, le ton du président lors de son discours officiel est à mille lieues de l’ironie obscène avec laquelle il évoque la dissolution de l’Assemblée nationale. Entre deux cérémonies, lorsqu’un de ses proches lui demande si les derniers jours n’ont pas été trop durs, Emmanuel Macron répond « Mais pas du tout ! Je prépare ça depuis des semaines, et je suis ravi. Je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant on va voir comment ils s’en sortent… ». Après avoir rendu hommage aux civils fusillés, aux femmes et aux enfants morts dans l’église du village « mitraillée, dynamitée, incendiée », le Président estime donc la métaphore guerrière tout à fait appropriée pour qualifier son coup de poker de la veille. Mise à part leur indécence évidente, ces propos sont révélateurs du rapport qu’il entretient avec les cérémonies mémorielles.

Pour Emmanuel Macron, la mémoire des Français, et les célébrations qui y sont liées, sont avant tout des outils politiques qu’il faut savoir utiliser à bon escient, des occasions à saisir au moment opportun.

Pour Emmanuel Macron, la mémoire des Français, et les célébrations qui y sont liées, sont avant tout des outils politiques qu’il faut savoir utiliser à bon escient, des occasions à saisir au moment opportun. Réaliser la dissolution de l’Assemblée dans les meilleures conditions exigeait, pour l’Elysée, de préparer le terrain en amont en organisant une communication efficace. Le 80e anniversaire de la Libération tombait à point nommé. Les visites du Président en Bretagne et en Normandie lui ont permis de raffermir son image de dirigeant digne, respectable, profondément attaché à la République et à ceux qui l’ont fait renaître à partir de 1944. En célébrant la bravoure des maquisards et des soldats américains dans leur combat contre l’Occupant – ce qui, par ailleurs, est légitimement attendu de tout Président de la République –, Macron établit aisément des liens avec la situation contemporaine. Alors que le vote Rassemblement National est plus élevé que jamais, le rappel inquiet des années noires et les discours à la gloire des patriotes « [dressés] contre l’infamie et la barbarie » lui permet de se présenter comme le seul rempart contre le danger des « extrêmes ».

Commémorations, hommages et panthéonisations : les coups de com historiques du Président

Après s’être rendu à Plumelec, à Caen et à Saint-Lô, Emmanuel Macron était en « visite à Bayeux » le 7 juin dernier pour y célébrer le « retour de la souveraineté républicaine ». L’évènement est hautement symbolique. Huit jours après l’opération Overlord, pendant que les troupes alliées chassent l’armée allemande du territoire, le général de Gaulle s’adresse publiquement aux Français depuis l’une des premières villes libérées. Décidé à faire de la France une puissance victorieuse à part égale avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, le chef de la Résistance y réaffirme son vœu d’indépendance nationale et exhorte les combattants à poursuivre la lutte « jusqu’à ce que la souveraineté de chaque pouce du territoire français soit rétablie ». S’imaginant sans doute marcher dans les pas de l’Homme du 18 juin, le chef de l’État prend la parole après la récitation du discours par un comédien.

Aux louanges de son prédécesseur, de son courage et de sa détermination à sauver l’honneur de la patrie, suivent rapidement les dithyrambes sur la France régénérée, rétablie dans sa grandeur par le retour de la République. « La France renaît », martèle le président tout au long de son discours, avant d’établir un parallèle peu subtil avec l’actualité politique. « Ce jour-là, à Bayeux, rien n’était écrit » affirme- t-il, « mais par la volonté d’un homme et l’intuition d’un peuple, tout s’est réinstallé et nous sommes tous ensemble, chacun, chacune, les dépositaires de cette histoire plus grande que nous, de ces femmes et ces hommes que je viens ici d’évoquer devant vous et qui ont eu le courage, au milieu du chaos, de restaurer l’autorité de l’État pour que revive la nation libre et indépendante ». La portée politique d’un tel discours est évidente : à deux jours du scrutin européen, tandis que la France est en proie à la montée de l’extrême-droite et alors qu’il a déjà en tête la « grenade » qu’il s’apprête à dégoupiller, Macron souhaite incarner la seule solution raisonnable à l’impasse des deux « extrêmes ». La commémoration de Bayeux lui en donne l’opportunité par la filiation républicaine qu’il peut établir entre lui et le Général.

Comme toutes les cérémonies qui l’ont précédé depuis avril, l’hommage au général de Gaulle est un moyen pour Macron de se construire une identité politique à moindre frais, de s’inscrire dans la lignée des grandes figures républicaines de l’histoire et donc de rendre crédible sa posture de rempart face à l’extrême-droite.

Plus qu’un devoir mémoriel, cet événement est une véritable aubaine pour la stratégie de campagne du président. Comme toutes les cérémonies qui l’ont précédé depuis avril, l’hommage au général de Gaulle est un moyen pour Macron de se construire une identité politique à moindre frais, de s’inscrire dans la lignée des grandes figures républicaines de l’histoire et donc de rendre crédible sa posture de rempart face à l’extrême-droite. Dès lors, le chef de l’État devient, dans l’esprit de ses électeurs, principalement des retraités et des cadres aisés, le gardien des institutions et des valeurs républicaines ; solide, intègre et intransigeant face aux agitateurs de tous bords.

L’utilisation politique de la mémoire n’est pas une chose nouvelle pour Emmanuel Macron. Depuis le début de son mandat, celui-ci a déjà procédé à quatre panthéonisations, et celle de Robert Badinter a été annoncée en février dernier. Tant le choix de la personnalité qui entre au « temple de la nation » que les modalités de la cérémonie répondent à des objectifs politiques précis. A la suite de Simone Veil et de Maurice Genevoix (respectivement panthéonisés en 2018 et en 2020), c’est Joséphine Baker qui y est inhumée en novembre 2021. Danseuse et chanteuse afro-américaine, naturalisée française en 1937 puis résistante sous l’Occupation ; le gouvernement ne pouvait trouver meilleur symbole pour redorer l’image du président, ternie par son autoritarisme. A la fin de l’année 2021, la répression aveugle des Gilets Jaunes et les mesures liberticides prises pendant la crise sanitaire sont encore dans tous les esprits. Dans ces circonstances, le vernis progressiste que confère la panthéonisation de Joséphine Baker au quinquennat Macron est tout à fait bienvenu, d’autant que l’échéance présidentielle approche.

La cérémonie, organisée le soir du 30 novembre, est une ode à l’universalisme, à l’humanisme et à la liberté. « Joséphine Baker ne défendait pas une couleur de peau, elle portait une certaine idée de l’homme, et militait pour la liberté de chacun. Sa cause était l’universalisme, l’unité du genre humain. » affirme le Président. Telle une nouvelle Marianne, elle donne chair à la devise républicaine tout en symbolisant l’anticolonialisme et le combat contre le racisme. L’hommage qui lui est rendu est donc stratégique pour le chef de l’État, qui tient à placer son mandat sous le signe de l’inclusion, de la diversité et de la fraternité, pour regagner du crédit auprès des électeurs de gauche. Certes, malgré cet élan progressiste, Macron rappelle aux étrangers aspirant à la citoyenneté française que « Joséphine Baker ne considère pas sa nouvelle nationalité comme un droit, mais avant tout comme un devoir, une conquête de chaque jour. » Or, s’il est évident que l’obtention de la nationalité suppose de respecter les lois françaises, on devine aisément dans les propos du Président une réprobation tacite à l’égard d’une partie de la population française d’origine étrangère qui, régulièrement accusée de communautarisme ou de séparatisme, serait indigne de sa nationalité. Le meilleur exemple en est la loi immigration adoptée en décembre dernier avec les voix du RN, qui durcit singulièrement les conditions de naturalisation et d’obtention de titre de séjour, et dont les débats ont largement tourné à la surenchère xénophobe. Ainsi, à travers la panthéonisation de Joséphine Baker, Macron allie plus ou moins habilement les ambitions assimilatrices de la gauche institutionnelle aux inquiétudes sécuritaires de son électorat droitier.

Moins d’un mois après la promulgation d’une loi qui complique considérablement l’accès au statut de réfugié, le chef de l’État se sent en mesure de jouer les redresseurs de torts et de s’ériger en protecteur des exilés.

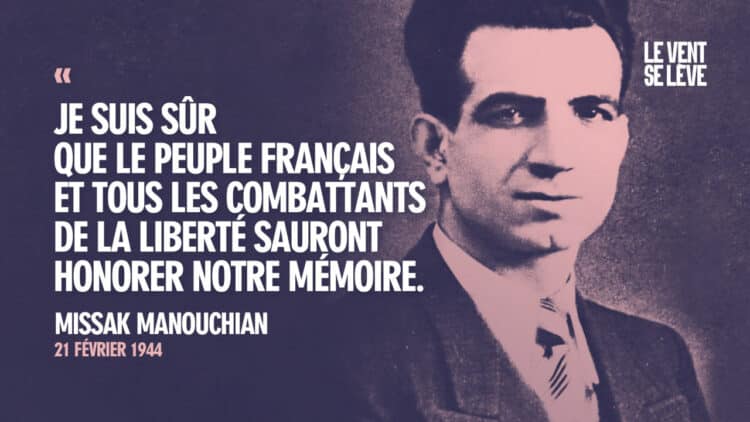

L’entrée des époux Missak et Mélinée Manouchian au Panthéon s’inscrit également dans la conjoncture politique de ce début d’année 2024. En ayant proposé, puis voté, la loi Darmanin, qui facilite les expulsions et durcit les conditions d’accueil des réfugiés, le camp macroniste s’est plus que jamais compromis avec l’extrême-droite, Marine Le Pen allant jusqu’à saluer une « victoire idéologique ». Injonction au « réarmement démographique », durcissement de la politique migratoire, demande d’une « pause » en matière de règles environnementales, instauration du SNU… Macron s’arrime de plus en plus aux thèmes chers au Rassemblement national, à tel point qu’il apparaît désormais aux yeux de nombreux citoyens comme le défenseur de la « vieille France ». Soucieux de préserver son électorat de centre-gauche, le Président donne à son discours une orientation plus radicale que celle de son hommage à Joséphine Baker. Aux louanges des étrangers qui ont fait la France s’ajoute la dénonciation de la IIIe République finissante et de ses manquements. « Pour servir ce drapeau, Missak Manouchian demande par deux fois à devenir Français. En vain, car la France avait oublié sa vocation d’asile aux persécutés. » Moins d’un mois après la promulgation d’une loi qui complique considérablement l’accès au statut de réfugié, le chef de l’État se sent en mesure de jouer les redresseurs de torts et de s’ériger en protecteur des exilés. Mais les bons sentiments et les grandes envolées lyriques sur « l’idéal communiste » cachent mal la tolérance de l’exécutif envers l’extrême-droite.

Pétain, colonisation, esclavage : le « en même temps » mémoriel de la macronie

« Vichy a protégé les juifs français et donné les juifs étrangers » soutient sans trembler Éric Zemmour, interrogé à l’antenne de Cnews le 26 septembre 2021. Deux mois plus tard, comme en réponse aux propos du candidat Reconquête, Emmanuel Macron se rend à Vichy en compagnie du couple Klarsfeld, où il honore la mémoire des juifs raflés au Vélodrome d’Hiver et des quatre-vingt parlementaires ayant refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain. L’été suivant, à l’occasion des 80 ans de cette rafle, il reconnaît pleinement la responsabilité de l’État et de l’administration française dans la déportation des juifs. Prenant la parole dans l’ancienne gare de Pithiviers, le président réaffirme que « l’État français manqua de manière délibérée à tous les devoirs de la patrie, des Lumières et des droits de l’homme. » En conclusion, il avertit contre le révisionnisme et la falsification de l’histoire. Nul doute que se trouvent ciblés en priorité Éric Zemmour et ses partisans.

Mais alors qu’il se montre intransigeant face à la négation du rôle de Vichy dans la destruction des juifs d’Europe, Macron semble nourrir une certaine sympathie, du moins de la déférence, à l’égard du Maréchal. Alors que l’opinion publique avait été outrée par la possibilité d’un hommage à Philippe Pétain, le président l’avait estimé « légitime » dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. « Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat, c’est une réalité de notre pays, c’est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l’humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu’on pourrait croire, on peut avoir été un grand soldat et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième [Guerre mondiale] » s’était-il justifié avant d’ajouter « je ne fais aucun raccourci, mais je n’occulte aucune page de l’Histoire. » Il faudrait donc faire la part des choses ; célébrer le « grand soldat » tout en se contentant de regretter ses « choix funestes », chérir le héros national tout en déplorant ses errements de vieillard. La formule est pour le moins maladroite, mais elle est symptomatique, chez Emmanuel Macron, d’un souci de réconciliation mémorielle cohérent avec l’image qu’il souhaite renvoyer depuis 2017. Ni de droite, ni de gauche, homme de la nouveauté et du changement, le candidat des médias représentait, en somme, une troisième voie, un dépassement des positionnements politiques traditionnels.

Cette posture du « ni l’un ni l’autre » est rapidement devenue un « en même temps » généralisé qui ne satisfait au final à peu personne et sème le doute sur les intentions réelles du Président. Cette insatisfaction est manifeste concernant les relations entre la France et ses anciennes colonies. Durant sa première campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait fortement mis en avant sa volonté de réconcilier ces rapports. Lors d’un déplacement en Algérie en février 2017, il avait notamment qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité ». En visite à Ouagadougou le 28 novembre 2017, le chef de l’État fraîchement élu transpose sa maxime de campagne en déclarant reconnaître « les crimes de la colonisation européenne » comme étant une « partie de notre histoire » et en annonçant l’ouverture « [d’] une nouvelle page de la relation entre la France et l’Afrique ». Si quelques initiatives en ce sens ont eu lieu – reconnaissance de la persécution des harkis, création de la commission Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie, restitution d’objets d’art africains – les rapports néocoloniaux, tant en matière économique que militaire, sont restés quasi-identiques. En 2021 puis en 2023, le chef de l’État est même revenu sur ses propos, estimant ne pas avoir à demander pardon et refusant catégoriquement de s’adonner à la « honte de soi et à la repentance ». Certes plus modérés, ces propos ne sont pas sans rappeler ceux d’un François Fillon ou d’une Marine Le Pen.

La stratégie de Macron qui consiste à ménager la chèvre et le choux pour dépasser les clivages, loin de les abolir, ne fait que légitimer les réappropriations nationalistes de l’histoire.

Alors que l’extrême-droite remet au goût du jour la thèse du glaive et du bouclier et voue un culte aux « héros nationaux », la stratégie de Macron qui consiste à ménager la chèvre et le choux pour dépasser les clivages, loin de les abolir, ne fait que légitimer les réappropriations nationalistes de l’histoire. La célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon en est un bon exemple : après avoir déposé une gerbe sur la tombe de l’Empereur, le président de la République prend la parole. S’il dénonce ses « fautes », comme le rétablissement de l’esclavage, il insiste également sur le fait que « Napoléon Bonaparte est une part de nous ». A travers son discours, Macron s’en prend à demi-mots au déboulonnage des statues en réaffirmant sa « volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu’il ne correspond pas à l’idée qu’ils se font du présent. » Faire le tri et garder le meilleur de l’Empereur, en ce qu’il est incontestablement une grande figure de l’histoire de France ; voilà, en substance, le message que fait passer Emmanuel Macron ce 5 mai 2021. Se refusant à « juger le passé avec les lois du présent », le Président se pense certainement impartial, mais il redonne en réalité une place au roman national, si cher à la droite jusque dans ses franges les plus radicales. Il lui offre, en tout cas, un espace pour s’implanter et apparaître comme la compréhension la plus sage et la plus respectable de l’histoire, par opposition aux discours de gauche qui culpabiliseraient les Français et traineraient dans la boue les hommes illustres du passé. Ainsi, si Emmanuel Macron ne rechigne pas à admettre les torts et les responsabilités de l’État français lorsque celui-ci est en cause, ses prises de positions résonnent souvent, et de plus en plus, avec celles des hommes politiques et intellectuels de droite et d’extrême-droite, notamment par son refus de la repentance.

Le Rassemblement national fait son entrée dans l’arc républicain

L’ambiguïté mémorielle a certainement contribué à la banalisation du Rassemblement national dans l’opinion publique, mais son action a été renforcée par une complaisance croissante de l’exécutif à l’égard de l’extrême-droite. Le conseiller « mémoire » du président, Bruno Roger-Petit, en est l’émanation paroxystique. Bien qu’il ait été mis en cause pour son rôle dans la récente dissolution de l’Assemblée, son influence dépasse de loin la basse cuisine des coups de poker présidentiels. D’abord porte-parole du gouvernement, il occupe des fonctions mémorielles à partir de l’été 2018 et propose d’emblée la panthéonisation de Charles Péguy, figure ambivalente du socialisme qui termine sa vie dans le rejet de la modernité, de l’anticléricalisme et du pacifisme. Il ne s’arrête pas en si bon chemin et persévère dans ses propositions controversées. D’après les révélations d’Ariane Chemin et d’Olivier Faye dans Le Monde, Bruno Roger-Petit aurait mûri le projet, en 2019, de rapatrier le corps du général Gudin – mort dans les campagnes napoléoniennes de Russie – et de lui rendre hommage aux Invalides en présence de Vladimir Poutine. Un moyen, pense-t-il, de rallier une partie de l’électorat de droite et d’extrême-droite.

Plus encore, le conseiller du président fréquente régulièrement les personnalités réactionnaires les plus en vogue. De Robert Ménard à Pascal Praud, en passant par Marion Maréchal, on ne compte plus le nombre de ces politiques et éditorialistes d’extrême-droite invités à dîner par Bruno Roger-Petit. Comment s’étonner, ensuite, que le Rassemblement national, et a fortiori son président, Jordan Bardella, soit devenu l’ennemi favori du camp présidentiel dans les dernières élections européennes ? Comment s’étonner de la reprise par Emmanuel Macron des termes de l’extrême-droite, qu’on pense à « l’ensauvagement » ou à la « décivilisation » ? Dans la vie politique quotidienne comme dans les événements mémoriels, la gauche est marginalisée tandis que le parti de Jordan Bardella prend les atours de l’adversaire respectable et républicain. A l’occasion de la panthéonisation des époux Manouchian, alors que le dernier camarade de Missak, Léon Landini, n’était finalement invité qu’à la dernière minute grâce à l’intervention du média indépendant Blast, tandis que Marine Le Pen avait reçu de longue date son carton d’invitation pour venir honorer la mémoire de deux résistants, pourchassés puis liquidés par ses ancêtres politiques.

Dans la vie politique quotidienne comme dans les événements mémoriels, la gauche est marginalisée tandis que le parti de Jordan Bardella prend les atours de l’adversaire respectable et républicain.

Féroce contre les mouvements sociaux et intransigeant face à la gauche, Macron a essayé de regagner son capital progressiste par la panthéonisation des Manouchian ou de Joséphine Baker. Mais en parallèle, le président et ses alliés ne cessent de légitimer la présence de l’extrême-droite dans l’espace public. Ainsi, l’automne dernier, quelques députés Renaissance et la présidente de l’Assemblée Nationale ont participé à une marche contre l’antisémitisme où défilait également des membres du Rassemblement national ; parti qui a récemment investi dans le Morbihan un candidat ayant tenu des propos très peu défendables à l’égard victimes de la Shoah. A cet égard, la politique mémorielle d’Emmanuel Macron est finalement un bon résumé de son bilan politique. D’une part, en brouillant tous les repères mémoriels dans un grand fourre-tout, le Président a saboté la construction d’un récit historique centré sur les valeurs des Lumières et de la Résistance, affaiblissant ainsi les idées portées par la gauche en les dénaturant. D’autre part, en réhabilitant des figures très controversées comme le maréchal Pétain, il rend service à la droite la plus extrême, qui trouve là un relais efficace. Au vu d’un tel résultat, le Rassemblement national devrait bien trouver un poste pour recaser Bruno Roger-Petit.