Plus de six mois après les élections législatives, le royaume des Pays-Bas connaît l’une des plus grandes crises de confiance de ces dernières décennies et ne dispose toujours pas de gouvernement. Pourtant, à l’image de son Premier ministre libéral, Mark Rutte, alias Mister Teflon, allié d’Emmanuel Macron au sein des négociations européennes, rien ne semble perturber le paisible royaume. Ni son agriculture intensive et polluante, ni son économie et son système énergétique, parmi les plus gros émetteurs de l’Union européenne, ni même ses règles fiscales qui en font l’un des pires paradis fiscaux du monde. La « nation capitaliste par excellence », telle que nommée par Karl Marx dans le Capital, se rêve en modèle de société néolibéral.

Il ne fait pas encore nuit en cette fin août qu’un bal incessant de breaks rutilants aux plaques oranje continuent de circuler le long de l’autoroute néerlandaise A16. Après des centaines de kilomètres parcourus, en France puis en Belgique, les lueurs vespérales de la ville de Bréda apparaissent au loin, enfin, précédées des clignotements des immenses éoliennes qui tapissent les vastes plaines agricoles du Brabant. Ces vacanciers néerlandais ont, comme pour 56% de leurs congénères, passés leurs vacances à l’étranger, dont 12% en France, deuxième destination derrière l’Allemagne, mais première durant la saison estivale1.

Les moyens financiers des Néerlandais et des Pays-Bas – ne dites plus Hollande – demeurent conséquents. Quatrième puissance économique de l’Union européenne2, dix-septième au niveau mondial3, devant la Turquie ou l’Arabie saoudite, troisième de la zone euro en PIB par habitant4, derrière le Luxembourg et l’Irlande, mais devant l’Allemagne et la France, avec 40 160 € PIB/habitant, le royaume batave jouit, en dépit de la crise économique et sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, d’une économie et d’une croissance robustes, avec une récession presque deux fois moindre que dans la zone euro en 2020 (-3,7%) et d’une reprise prévue à 3,3% du PIB pour 2021 et 20225. Quant aux Néerlandais, ils seraient le sixième peuple le plus heureux du monde en 2020, d’après le World Happiness Report 2021, mené sous l’égide de l’ONU.

Ses performances économiques sont le résultat de politiques fiscales qui placent le pays parmi l’un des principaux paradis fiscaux de la planète.

Aux yeux des dirigeants européens, les Pays-Bas incarnent un modèle parfaitement intégré au sein de la globalisation néolibérale tout en étant prétendument profitable à sa population. Albert Camus, dans La chute, écrivait : « Ce pays m’inspire d’ailleurs. J’aime ce peuple, grouillant sur les trottoirs, coincé dans un petit espace de maisons et d’eaux, cerné par les brumes, des terres froides, et la mer fumante comme une lessive. Je l’aime, car il est double. Il est ici et ailleurs. […] Vous êtes comme tout le monde, vous prenez ces braves gens pour une tribu de syndics et de marchands, comptant leurs écus avec leurs chances de vie éternelle, et dont le seul lyrisme consiste à prendre parfois, couverts de larges chapeaux, des leçons d’anatomie ? Vous vous trompez. Ils marchent près de nous, il est vrai, et pourtant, voyez où se trouvent leurs têtes : dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes. La Hollande est un songe, monsieur, un songe d’or et de fumée, plus fumeux le jour, plus doré la nuit, et nuit et jour ce songe est peuplé de Lohengrin comme ceux-ci, filant rêveusement sur leurs noires bicyclettes à hauts guidons, cygnes funèbres qui tournent sans trêve, dans tout le pays, autour des mers, le long des canaux. Ils rêvent, la tête dans leurs nuées cuivrées, ils roulent en rond, ils prient, somnambules, dans l’encens doré de la brume, ils ne sont plus là. […] La Hollande n’est pas seulement l’Europe des marchands, mais la mer, la mer qui mène à Cipango, et à ces îles où les hommes meurent fous et heureux. »

Derrière cette image d’Épinal, le royaume anhèle, soumis à une agriculture intensive, exportatrice mais particulièrement polluante ainsi qu’à des politiques environnementales qui font la part belle aux énergies fossiles. Le verzuiling, qui a régi la société, avec pour valeur fondamentale la tolérance – verdraagzaamheid – résiste de moins en moins à une extrême droite forte dans les urnes, très présente médiatiquement et se heurte aux pharisaïsmes de ses élites, ébranlées par des scandales à répétition, desquelles le premier d’entre elles, le Premier ministre libéral Mark Rutte, fait face depuis le début de l’année. Enfin, ses performances économiques sont le résultat de politiques fiscales qui placent le pays parmi l’un des principaux paradis fiscaux de la planète, devant la Suisse et le Luxembourg, et d’un euro structurellement favorable aux pays du Nord exportateurs qui profitent des déboires économiques des pays du pourtour méditerranéen. Leurs multinationales et entreprises de haute technologie en sont les premières bénéficiaires.

Une crise qui met fin à plus de dix ans de stabilité politique

Observateurs malicieux de la situation au sud de l’Escaut, où les négociations pour former un gouvernement prennent généralement plus d’un an, personne n’avait prévu la crise politique qui mine le royaume depuis maintenant six mois. Cela devait être pourtant une formalité pour Mark Rutte, inamovible depuis sa nomination comme chef du gouvernement néerlandais en 2010. Mister Teflon, comme le surnomme la presse néerlandaise, a abordé ses quatrièmes élections législatives, en mars 2021, avec un bilan très flatteur. En dépit de la pandémie et de l’instauration d’un couvre-feu, très vivement critiqué dans un pays qui conçoit les libertés individuelles comme un droit inaliénable, Mark Rutte a placé les Pays-Bas au centre du jeu politique européen et est devenu incontournable dans les négociations depuis le départ du Royaume-Uni.

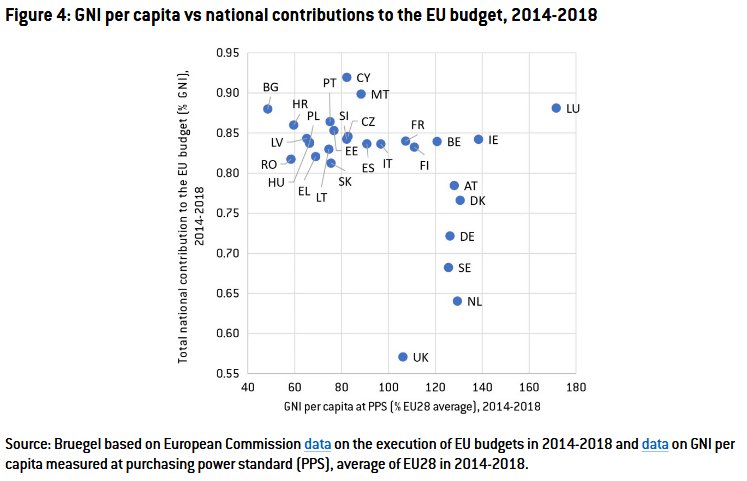

Le Premier ministre néerlandais a de fait pris la tête des pays frugaux et de la nouvelle Ligue hanséatique, aux côtés de l’Autriche, de la Suède et du Danemark lors des négociations sur le plan de relance européen ainsi que sur le budget européen pour 2021-2027. Sorti victorieux des négociations avec de nombreux rabais accordés aux Pays-Bas pour leur participation au budget européen ainsi que sur l’instauration d’un plan de relance moins ambitieux que prévu, Mark Rutte a pu vanter auprès des Néerlandais que l’on devait compter dorénavant avec les Pays-Bas au sein de l’Union européenne.

Avec un gain d’un siège portant le nombre à 34 et une augmentation de son score avec 21,87% des suffrages exprimés, les élections législatives du 18 mars 2021 ont sans surprise offert une victoire large à Mark Rutte et à sa formation politique, le VVD (droite libérale), ainsi qu’à sa coalition. Historique : pour la première fois, un parti est arrivé en tête quatre fois de suite à des élections législatives aux Pays-Bas. Le bloc du consensus néolibéral, incarné non seulement par le VVD, mais également par le CDA, le parti démocrate-chrétien du ministre des Finances Wopke Hoekstra, le parti social-libéral D66, mais également le parti d’extrême-droite du Parti de la liberté (PVV) dirigé par Geert Wilders et d’autres petits partis comptabilise plus de cent sièges à la Chambre basse sur 150. La coalition sortante, qui comprend le VVD, la CDA, D66 et l’Union chrétienne dispose de 78 sièges pour former une majorité absolue à la Chambre basse, le seuil étant à 76 sièges.

Ce deuxième scandale a provoqué une telle onde de choc que les députés ont présenté une motion de défiance contre Mark Rutte.

Pourtant, un chambard est venu se fracasser sur les nouvelles ambitions de Mark Rutte. En 2018 a été dévoilé le scandale des toeslagenaffaire, celui des allocations familiales. De nombreuses familles, depuis le début 2014, ont été non seulement privées d’allocations mais ont été priées de rembourser une bonne partie de leurs versements auprès d’une administration très dure dans ses échanges avec les ménages. Ainsi, plus de 26 000 familles ont été concernés alors qu’elles respectaient les règles d’attribution des allocations. Un rapport, publié fin 20206, a considéré que le scandale était émaillé « d’injustices sans précédent » d’une part, et d’atteintes aux principes de l’État de droit d’autre part, en raison de l’obstruction des services fiscaux et des ministres successifs à dévoiler le contenu réel des dossiers. Voulant éviter un désaveu à deux mois des élections, Mark Rutte, qui parle d’une « tâche colossale », a présenté la démission de son gouvernement mi-janvier. C’est l’avocate néerlandaise d’origine espagnole, Eva Maria Gonzales, qui a défendu la plupart des familles. Ironie du sort, lorsqu’on se souvient des propos peu amènes du ministre des Finances Wopke Hoekstra sur « la mauvaise gestion espagnole et italienne » de la crise du coronavirus en mars 2020.

Si les Néerlandais n’ont pas semblé sanctionner le scandale, il en est tout autrement dans les négociations pour former un gouvernement d’après les sondages publiés dans la foulée. Une deuxième affaire a ébranlé les négociations relatives à la formation d’un nouveau gouvernement. L’affaire Omtzigt a éclaté fin mars alors que l’une des négociatrices en chef, la ministre de l’Intérieur Kajsa Ollongren, est sortie d’une réunion avec des notes indiquant que Mark Rutte réfléchissait à accorder un poste à Pieter Omtzigt, député CDA – démissionnaire de son parti en juin – qui avait alerté sur le scandale des allocations. Autrement dit, le Premier ministre réfléchissait à faire rentrer dans le rang un député encombrant. Niant au départ ces allégations, Mark Rutte a fini par se rétracter. Ce deuxième scandale a provoqué une telle onde de choc que les députés ont présenté une motion de défiance contre Rutte en avril, qui n’a pas été adoptée à seulement quelques voix. Depuis, le pays ne dispose toujours pas de gouvernement et il n’est pas certain que Mark Rutte soit reconduit dans ses fonctions tant son image est abîmée. Mariette Hamer, présidente du Conseil économique et social (SER), ancienne négociatrice pour la formation du gouvernement, a plaidé pour qu’un programme commun de coalition soit proposé conjointement par Mark Rutte et Sigrid Kaag, la leader du D66. De nouvelles négociations doivent reprendre à la rentrée, sans garantie de succès au vu du morcellement de la Chambre basse, qui compte dix-sept partis représentés.

La gauche néerlandaise laminée et une droite extrême renforcée

Ce n’est sûrement pas la gauche progressiste qui pourra prétendre accéder aux plus hautes fonctions ministérielles, tant son score est historiquement bas. Ensemble, les cinq partis classés du centre-gauche à la gauche radicale recueillent 21,55%, soit moins que le score du Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) de Mark Rutte. Avec 32 sièges, la marge de manœuvre du PvdA, le parti social-démocrate, du SP, les socialistes, des GroenLinks, les écologistes, le PvdD, le parti de défense des animaux et le BIJ1, de l’ancienne animatrice de télévision Sylvana Simons, se résume à la possibilité pour l’un d’entre eux, plus probablement les sociaux-démocrates et les écologistes, de former une coalition gouvernementale avec la droite et les sociaux-libéraux. Les socialistes du SP n’ont toutefois pas fermé la porte pour entrer au sein du gouvernement, exerçant déjà des responsabilités locales avec les libéraux du VVD. Cette position, inhabituelle pour le parti de gauche radicale, lui a valu une perte sèche de 5 sièges à la Chambre basse, soit le plus fort recul avec les écologistes (-6 sièges). Ces derniers enregistrent de forts reculs au profit du parti social-libéral écologiste D66 dans les principales villes du pays, comme Amsterdam où ils perdent quasiment 10% par rapport aux précédentes élections.

Comment expliquer plus largement une telle défaite ? Le phénomène n’est pas propre aux Pays-Bas. En Allemagne, en Flandre, en Norvège et en France, notamment, les partis à gauche de l’échiquier ont obtenu ces dernières années des scores très faibles, les électeurs ne voyant plus de différence entre les maigres programmes d’inspiration néolibérale proposés par les forces progressistes et ceux du centre et de la droite. Pour beaucoup, la seule alternative reste l’abstention, plus forte où la gauche traditionnelle réalise de gros scores, ou le vote pour l’extrême droite. Aux Pays-Bas, ces élections ont été les premières post-confinement dans l’Union européenne. La gauche dans son ensemble s’est montrée incapable de proposer une alternative au récit proposé par Mark Rutte et l’ensemble des partis libéraux, se bornant simplement à proposer une amélioration du cadre actuel. Pourtant, comme en France courant 2020, de nombreux Néerlandais ont débattu de la possibilité de proposer une alternative à la situation, au monde existant. La gauche a enterré cette idée et préféré se focaliser sur sa capacité à bien gouverner. Il faut dire que d’anciens responsables du PvdA, comme Jeroen Dijsselbloem, l’ancien ministre des Finances et président de l’Eurogroupe ou l’actuel vice-président de la Commission européen, Frans Timmermans, ont épousé et encouragé les politiques d’austérité dans le royaume et sur l’ensemble du continent européen.

De l’autre côté du spectre, les partis très conservateurs voire d’extrême droite sortent plutôt renforcés du scrutin. L’attention médiatique portée sur l’immigration et l’extrême méfiance des Néerlandais autour du plan de relance européen, pour lequel ils estiment en majorité dans les études d’opinion ne pas devoir y participer, ont contribué à ce que le PVV de Geert Wilders, le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet (PvD) et le JA21 comptabilisent 28 sièges pour un score de 18,2%, soit un gain de six sièges par rapport aux élections législatives de 2017. Le scandale des allocations a montré à ce sujet que les systèmes semi-automatiques du ministère des Impôts gérant les allocations visait principalement les familles d’origine marocaine ou turque… Certes, le parti d’extrême droite traditionnelle, le PVV, recule de trois sièges mais la nouvelle formation de Thierry Baudet, en dépit de nombreux scandales qui émaillent le parti depuis sa création, a réalisé des scores très importants dans les zones rurales et parpaillotes de la Frise, du Limbourg et dans le Groningue.

Une agriculture intensive, à l’image d’un pays tourné vers le commerce extérieur

Si les partis d’extrême droite et ultra-conservateurs réalisent de gros scores dans les zones rurales, ce n’est pas seulement en dénonciation de l’Union européenne et de l’immigration mais également en raison d’un modèle économique qui ne privilégie d’aucune manière le local. L’agriculture, qui représente seulement 1,6% du PIB total du pays, est pourtant la deuxième la plus exportatrice du monde derrière les États-Unis ! Cela représente en 2019, d’après Business France, plus de 96 milliards d’euros d’exportation, avec en relais des multinationales de l’agro-alimentaire comme Unilever ou Heineken. La spécialisation dans le domaine céréalier, horticole et laitier s’est déroulée à marche forcée après la Seconde Guerre mondiale, où le pays fut durablement marqué par de nombreuses pénuries. Le revers de la médaille est que les terres agricoles néerlandaises sont aujourd’hui parmi les plus polluées de l’Union européenne. Pourtant, en raison de la très forte densité du pays, elles sont également parmi les plus chères au monde s’agissant de la surface agricole utilisée, ne représentant que 1,8 millions d’hectares, contre plus de 27 millions d’hectares en France7. La dépendance des Pays-Bas au marché intérieur européen est considérable : 80% de ses exportations sont réalisées à l’intérieur de l’Union européenne. De fait, le modèle s’accommode très bien des traités européens et nombreux sont ceux, parmi les agriculteurs, à pester contre les nombreuses subventions versées aux agriculteurs et exploitations de plus petite taille, au premier rang la France, via la Politique agricole commune (PAC). Si de plus en plus de Néerlandais souhaitent tourner la page de l’agriculture intensive, ce n’est pas la voie souhaitée actuellement par le gouvernement, qui sait combien ce modèle économique est vital pour le commerce extérieur néerlandais. Ce dernier représente 161% du PIB néerlandais contre 50% en… Allemagne !

Le port de Rotterdam, premier port européen et l’un des plus grands au monde, est le premier débouché de cette économie exportatrice. Il en est de même dans le secteur énergétique, en tant que premier port méthanier et principal port d’importations des hydrocarbures. L’économie gazière du pays, représentée au premier chef par la major Royal Dutch Shell, représente 45% du total des consommations énergétiques du pays. Le gaz représente encore 72% en 2019 de la production énergétique totale, contre 21% pour le renouvelable. Le gisement de Groningue, en particulier, a largement profité à l’économie du royaume. Si, en raison de nombreux séismes, le gisement devrait fermer d’ici quelques années au plus tard, la dépendance aux énergies fossiles dans le pays est considérable. Les émissions représentent 150,9 millions de tonnes de Co2 en 2018, 96 fois plus que la France et 98 fois supérieures à la moyenne mondiale ! Si les Pays-Bas sont aujourd’hui davantage contraints depuis l’Accord de Paris et de nombreuses lois, comme celle sur la limitation de la présence d’azote, ils ne les respectent pas dans la réalité.

Cette alliance étroite entre les sociétés et le gouvernement, impérative pour maintenir une économie particulièrement développée et croissante, sert également les nombreuses entreprises qui travaillent dans le domaine des technologies et de la haute technologie de pointe. ASML, qui est leader dans la création de puces et dans la lithographie extrême ultraviolet, est l’une des très rares entreprises européennes à pouvoir, encore à ce jour, rivaliser avec les champions asiatiques, au rang desquels TSMC et Samsung, tout comme NXP Semiconductors pour les semi-conducteurs.

Le commerce extérieur des Pays-Bas représente 161% de son PIB contre 50% en Allemagne.

Le revers de cette coopération rapprochée entre les différents acteurs de la société est la politique fiscale extrêmement avantageuse du royaume. Aujourd’hui, Tax Justice Network place les Pays-Bas comme quatrième plus grand paradis fiscal au monde mais premier si on enlève les dépendances britanniques des îles Vierges, des Caïmans et des Bermudes. Les réformes menées par l’OCDE sont approuvées par le gouvernement néerlandais en ce sens qu’elles n’impacteront que de manière très limitée le système mis en place, à savoir la possibilité pour les entreprises de déclarer leurs bénéfices aux Pays-Bas par l’entremise de nombreuses boites postales, comme la société de VTC Uber. L’ouverture des Pays-Bas à une imposition des sociétés à 15% au niveau mondial est davantage à percevoir comme une volonté des élites néerlandaises, très atlantistes, de se rapprocher de l’administration Biden que d’une réelle volonté de changer les pratiques. À ce propos, un rapport, présenté par Christian Chavagneux en 2019, indiquait que si l’ACCIS (Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés), proposée par la Commission européenne pour harmoniser le taux d’imposition des sociétés au sein de l’Union européenne, devait voit le jour, les Pays-Bas seraient les principaux perdants avec une perte de 34,8% des recettes fiscales d’origine. Le nouveau siège mondial de Stellantis, né de la fusion de PSA-Opel et de FCA (Fiat), au lieu d’être à Paris ou Milan, est également implanté aux Pays-Bas. Ces sociétés ne sont que deux exemples d’un système pour lequel l’Union européenne n’a jamais réellement condamné le royaume.

Les traités européens et l’euro servent les intérêts néerlandais

Le maintien de Mark Rutte ou non aurait-il une quelconque incidence sur la politique menée par le futur gouvernement ? La linéarité des objectifs économiques et commerciaux est d’une totale platitude, à l’image du pays. De fait, même si le Premier ministre est considéré par de nombreux fonctionnaires en poste à Bruxelles comme le troisième homme le plus puissant de l’Union européenne, derrière Angela Merkel et Emmanuel Macron, c’est bien davantage le poids économique et financier du pays qui compte dans les négociations. À ce jeu, les Pays-Bas s’en sortent très bien. Alors que le royaume ne compte que pour 5,5% du RNB – Revenu national brut – de l’Union européenne, contre 17,5% pour la France et presque 25% pour l’Allemagne, le pays dispose d’une dette inférieure à 60%, d’un taux de chômage stable autour de 4% malgré la pandémie. Hormis l’agriculture, l’énergie et le commerce, les traités européens et un euro fort favorisent structurellement l’économie exportatrice néerlandaise.

Les Pays-Bas auront tout intérêt à préserver le cadre, à savoir un euro fort et les traités en vigueur.

Il n’est de fait pas inné pour les Néerlandais d’envisager une société et son économie autrement que par le commerce, la libéralisation des échanges ou encore la limitation des dépenses publiques. C’est d’ailleurs ainsi qu’ils conçoivent la construction européenne en un vaste espace commercial où les libertés de circulation des biens, des marchandises et des personnes, en fervents supporters de l’Acte unique en 1986. Johan Beyen, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas dans les années 1950, a d’ailleurs indiqué que la position des Pays-Bas ayant trait à la construction européenne était le marché commun et non l’intégration politique. Ce consensus de la société néerlandaise embrasse pratiquement tous les partis politiques, en héritage de la gloire de la VoC, la compagnie des Indes orientales néerlandaises, qui a permis la prospérité du royaume et le développement de son système bancaire, avec Amsterdam comme place forte.

Si certains europhiles se plaisent à croire que le renforcement du parti pro-européen D66 au sein de la coalition gouvernementale changerait l’attitude des Pays-Bas lors des négociations européennes, ils oublient de considérer que le parlement néerlandais n’obtiendra jamais de majorité à ce stade pour renforcer l’intégration européenne, notamment par la mutualisation des dettes ou la solidarité entre États membres. Les Pays-Bas se satisfont aussi bien, sinon mieux que l’Allemagne, des règles actuelles en vigueur au sein de l’Union européenne et déjà de nombreux responsables politiques, dont le ministre des Finances et président du CDA Wopke Hoekstra, souhaitent que les règles de Maastricht relatives aux 3% de déficit public et aux 60% de dette du PIB soient rétablies dès 2022.

Rien ne semble perturber les Pays-Bas, pas plus le Brexit que le Covid-19 ou les scandales à répétition. Alors que les élections fédérales allemandes et la présidentielle française pourraient faire trémuler l’Union européenne, rien ne prédispose le futur gouvernement néerlandais à changer son orientation. Au contraire, à la lueur des crises, le pays a gagné en influence et joue dorénavant dans la cour des grands. Inexistant à l’extérieur des frontières européennes, les Pays-Bas auront tout intérêt à préserver le cadre, un euro fort et les traités actuels, afin de continuer à maintenir leur prospérité et leur puissance. Au détriment de la plupart des autres pays européens, à commencer par ceux du Sud et de la France, qui souffrent structurellement des excédents et des pratiques fiscales pratiquées par les Pays-Bas, jamais sanctionnés par l’Union européenne.

Sources :

1 – Atout-France : http://www.atout-france.fr/notre-reseau/pays-bas

2 – Eurostat : https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table?lang=fr

3 – Fonds monétaire international (FMI)

4 – Eurostat : https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=fr

5 – Commission européenne : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/netherlands/economic-forecast-netherlands_en

6 – Commission parlementaire : https://nos.nl/collectie/13855/artikel/2361021-commissie-ongekend-onrecht-in-toeslagenaffaire-beginselen-rechtsstaat-geschonden

7 – Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation : https://agriculture.gouv.fr/pays-bas-1