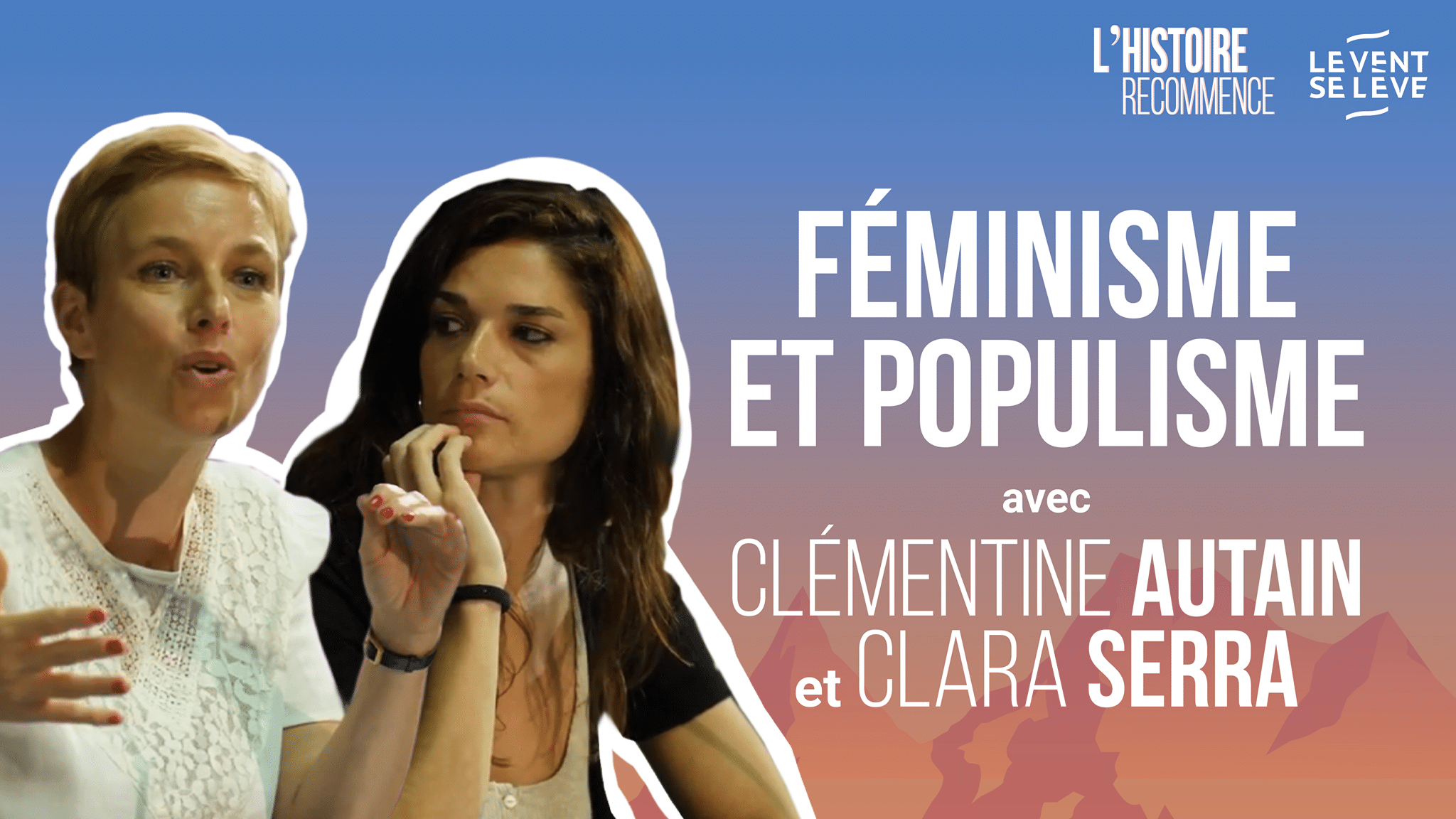

Il y a quelques mois était publié Pour un populisme de gauche, le dernier ouvrage de Chantal Mouffe paru chez Albin Michel. Désormais, c’est Hégémonie et stratégie socialiste, un des ouvrages majeurs de la philosophe belge et d’Ernesto Laclau, qui est republié chez Fayard en version poche, signe de l’intérêt grandissant pour les travaux des deux auteurs post-marxistes. L’Europe vit en effet un « moment populiste » qui se manifeste par des bouleversements politiques rapides dans de nombreux pays. À l’heure des gilets jaunes, nous avons pu nous entretenir longuement avec la philosophe sur l’ensemble de son œuvre théorique, et sur son utilité pour analyser et pour agir dans la période politique actuelle.

LVSL – Ce mois de janvier vient de paraître la version de poche de l’ouvrage que vous avez coécrit avec Ernesto Laclau Hégémonie et stratégie socialiste, initialement publié en 1985. Dans cet essai vous portez l’ambition de renouveler les schémas de pensée d’une gauche sclérosée tant du côté de la famille communiste que du côté de la famille social-démocrate. Quels étaient les fondements du projet initial ?

Chantal Mouffe – Notre projet était à la fois théorique et politique. Il s’agissait d’une réflexion théorique à partir d’un problème politique. J’utilise cette démarche dans tous mes livres. Je m’intéresse à la théorie dans la mesure où elle permet d’éclairer l’action, de la comprendre et de conduire à une intervention. Dans le cas d’Hégémonie et stratégie socialiste : Vers une radicalisation de la démocratie nous partions d’un questionnement politique. Le constat qui nous préoccupait était le suivant : tant la gauche marxiste – qui était encore forte à cette époque-là – que la gauche sociale-démocrate étaient dans l’incapacité de penser la nature des demandes qui émanaient des nouveaux mouvements sociaux, à savoir le féminisme, l’antiracisme ou encore les luttes pour l’écologie, et de saisir l’importance d’articuler ces demandes avec celles de la classe ouvrière. Cette gauche demeurait très ancrée dans l’idée que le socialisme concernait avant tout les demandes de la classe ouvrière.

Nous avons essayé de comprendre ce qui se passait, d’où provenait ce blocage, cet obstacle épistémologique – pour reprendre une expression de Louis Althusser – dans cette théorie qui ne nous permettait pas d’appréhender l’importance de ces luttes. Il nous fallait en fait poser la question de l’hégémonie, entendue comme la nécessité pour la classe ouvrière de s’ouvrir à d’autres demandes. Notre réflexion était bien sûr très influencée par Gramsci. D’ailleurs, le premier livre que j’ai publié est intitulé Gramsci and Marxist Theory (1979).

Pourtant, bien que Gramsci fut celui qui soit allé le plus loin dans la pensée marxiste, nous ne trouvions pas chez lui les éléments théoriques qui nous permettaient de poser la question de l’hégémonie au-delà d’une union de groupes sociaux autour de la classe ouvrière. Pour le penseur sarde, il s’agissait d’articuler la lutte de la classe ouvrière du Nord avec la lutte de la paysannerie du Sud de l’Italie. Nous pensions que la perspective de l’hégémonie chez Gramsci constituait un point de départ, mais qu’il fallait pousser plus loin encore.

Le livre comporte trois parties. Il est intéressant de souligner que dans sa publication allemande, il avait pour titre Hégémonie et stratégie socialiste : pour une déconstruction du marxisme. La première partie est effectivement une déconstruction de la pensée marxiste à partir du concept d’hégémonie. Nous avons cherché à établir une généalogie pour déterminer les points d’achoppement et nous sommes arrivés à la conclusion que ce qui empêchait le marxisme de comprendre les nouveaux mouvements sociaux, c’était l’essentialisme de classe, comme nous l’avons formulé. Le marxisme concevait la subjectivité politique comme la stricte expression des positions de classe. Le féminisme, l’écologie, l’antiracisme n’étant pas des antagonismes directement exprimables en termes de classe, leur importance était négligée.

À partir de ce diagnostic, nous avons développé une approche théorique à même de dépasser cet obstacle épistémologique, par une approche anti-essentialiste qui permette d’articuler une perspective non rationaliste. Dans la partie théorique du livre, la seconde, nous avons associé la pensée de Gramsci à plusieurs éléments du courant post-structuraliste de Derrida, Lacan et Foucault. Cette articulation nous a amenés à développer une théorie du politique structurée autour de deux concepts principaux : le concept d’hégémonie et le concept d’antagonisme. Cette partie théorique visait donc à développer notre pensée anti-essentialiste.

Dans la dernière partie de l’ouvrage, nous avons tiré les conséquences de cette analyse anti-essentialiste dans le champ de la politique. Nous avons proposé de redéfinir le socialisme en termes de radicalisation de la démocratie. Cette redéfinition est primordiale pour nous, parce que l’articulation des intérêts de la classe ouvrière et des demandes qui correspondent à d’autres antagonismes conduit à poser la question de l’hégémonie dans un sens bien plus large. Le socialisme entendu comme la défense des intérêts de la classe ouvrière devient dès lors une partie d’un projet plus vaste qui englobe d’autres demandes. Voilà ce qui est à l’origine de notre questionnement, et qui nous a amenés, depuis une question politique, à élaborer toute une réflexion théorique.

LVSL – Cet essai s’inscrit dans le courant que vous avez mentionné et qu’on peut qualifier de post-marxisme. Quelle est votre conception de ce courant ?

CM – En réalité, nous ne sommes pas les initiateurs de cette expression. Avant d’écrire Hégémonie et stratégie socialiste, nous avions publié une série d’articles qui posaient déjà certaines de ces questions. L’un d’eux, publié dans Marxism Today, avait bénéficié d’un certain écho par les débats qu’il avait suscité au sein de la gauche britannique. Les opposants l’avaient qualifié de « post-marxiste » afin de le critiquer. Cette catégorisation ne nous a pas dérangés, et nous avons repris cette formule dans la préface du livre en insistant à la fois sur post et sur marxisme. Il ne s’agit pas d’un post-marxisme qui rejette le marxisme mais plutôt d’une pensée qui part du marxisme et s’en nourrit, mais pour aller plus loin.

Le terme post-marxisme ne dit pas grand-chose. Il ne définit pas clairement ce que sont nos thèses. C’est plutôt un terme descriptif. D’autres courants sont considérés comme post-marxistes, comme par exemple les études postcoloniales, certaines parties des études dites « décoloniales » ou encore les subaltern studies pour ne citer qu’elles. Il peut être intéressant de différencier le courant post-marxiste du courant néo-marxiste. Car il y a toute une série d’auteurs influents qui reconnaissent l’importance d’adapter les catégories marxistes à la situation actuelle tout en maintenant une certaine orthodoxie. Ce sont des néo-marxistes.

Cette question de l’orthodoxie ne m’intéresse pas. Je n’ai aucun attachement sentimental à me dire marxiste. Le marxisme a été important dans ma formation, surtout avec Gramsci, mais d’autres auteurs sont tout aussi importants, comme Freud, Weber ou encore Wittgenstein. Je défends une certaine dose d’éclectisme et je me méfie de toute forme d’orthodoxie.

Notre approche est souvent présentée comme une théorie du discours ou comme École d’Essex car Ernesto Laclau, lorsqu’il était professeur à l’université d’Essex, a développé un programme de doctorat intitulé « Idéologie et analyse du discours ». De nombreux étudiants et doctorants du monde entier sont venus travailler avec lui et ont utilisé par la suite cette approche pour étudier une grande diversité de phénomènes. De ce programme est née une école, mais ce n’est pas une école post-marxiste. Cette période a été très importante dans la diffusion internationale de nos idées et de notre approche discursive. Cette dernière est au cœur de notre réflexion dans Hégémonie et stratégie socialiste.

“S’il y a du politique c’est qu’il y a du conflit”

Pour compléter, je voudrais rapidement indiquer quels sont les points principaux de cette approche de la théorie du discours. Tout d’abord, elle s’inscrit dans une conception dissociative du politique. C’est une conception qui s’oppose au postulat dominant dans la théorie politique libérale – entendue ici au sens du libéralisme philosophique et non du libéralisme politique ou économique – qui est en général porteuse d’une conception associative du politique. Pour celle-ci, le politique est le domaine de l’agir en commun, de la liberté et de la recherche du consensus.

À côté de cela, existe une théorie dissociative du politique. On la trouve dans les écrits de Thucydide, de Machiavel et de Hobbes et plus tard chez Max Weber, Carl Schmitt ou Claude Lefort. Nous nous inscrivons dans cette conception dissociative du politique où politique et conflit sont inséparables : s’il y a du politique c’est qu’il y a du conflit. D’un point de vue plus philosophique, et c’est un point sur lequel nous insistons beaucoup, il y a une négativité radicale que nous différencions de la négativité dialectique. Cette dernière, qui peut être dépassée dialectiquement, est présente chez Marx ou chez Hegel. À l’inverse, la négativité radicale ne peut pas être dépassée : la société est irrémédiablement divisée.

Le second point important réside dans la conception anti-essentialiste selon laquelle toute objectivité est construite de manière discursive. L’espace social est de nature discursive et il est le produit de pratiques signifiantes. Ici, nous contestons l’idée de l’immédiateté, l’idée que le monde social nous est donné, ce que Derrida appelle la métaphysique de la présence. Le monde social est toujours construit par des pratiques signifiantes. En ce qui concerne les identités, comme Freud nous l’a appris, elles sont toujours le résultat de processus d’identification. Dans le domaine politique, les identités sont toujours des identités collectives et le résultat d’un processus d’identification qui comporte des éléments affectifs.

On appelle aussi cette conception post-fondationnaliste dans la mesure où elle affirme qu’il n’y a pas de fondement ultime. Ce n’est pas une position anti-fondationnaliste selon laquelle tout se vaut et tout est possible. Pour nous, il y a des fondements, mais ceux-ci sont toujours contingents. Toute politique vise à établir un ordre qui est de nature hégémonique car il n’est jamais assis sur un fondement définitif. C’est un ordre précaire, contingent et en cela il est post-fondationnaliste.

On accuse cette conception discursive d’être une conception idéaliste. Depuis Hégémonie et stratégie socialiste, nous avons écrit bon nombre d’articles pour expliquer que ce n’était absolument pas le cas. Ce qu’on appelle « pratiques discursives » sont des pratiques signifiantes dans lesquelles signification et action, éléments linguistiques et éléments affectifs, ne peuvent pas être séparés. Lorsqu’on parle de discours c’est au fond la même chose que ce que Wittgenstein appelle des jeux de langage, à condition bien sûr de comprendre que par jeux de langage Wittgenstein ne se réfère pas simplement à des jeux linguistiques. Pour Wittgenstein, les jeux de langage sont aussi des pratiques matérielles. C’est donc une position matérialiste et non idéaliste. J’insiste sur ce fait important car bon nombre de personnes ne semblent pas être capables de le comprendre.

LVSL – Justement, à propos de cette conception anti-essentialiste, vous critiquez l’essentialisme de classe qui conduit à remettre en question l’existence prédéterminée d’intérêts objectifs et d’identités de classes. Intérêts objectifs et identités de classes qui découleraient mécaniquement de la place qu’occupent les individus dans le processus de production. Entendez-vous ici que la lutte des classes, qui a été longtemps au centre de la vision du monde et de l’action politique à gauche au XXème siècle, est une formulation qui est dépassée ?

CM – Il y a eu beaucoup de malentendus par rapport à ce que nous disions de la lutte des classes. Il est évident que la perspective théorique que je viens de développer rompt avec l’ontologie marxiste d’une loi de l’Histoire, avec la représentation de la société comme une structure intelligible qui pourrait être maîtrisée à partir de certaines positions de classe et reconstituée en un ordre rationnel par un acte fondateur. Cette perspective met en question toute l’ontologie marxiste. Elle implique la nécessité d’abandonner le rationalisme marxiste qui présente l’histoire et la société comme des totalités intelligibles qui sont établies par des lois conceptuellement explicables et une nécessité historique dont le moteur est la lutte des classes.

L’une des erreurs, à notre avis, de la perspective marxiste, est de tout réduire à la seule contradiction capital-travail et de postuler l’existence d’une classe ouvrière dotée d’intérêts objectifs adossés à la position qu’elle occupe dans les rapports de production, qui devraient la conduire à établir le socialisme. Dans cette optique, si les ouvriers empiriques ne partagent pas ces intérêts-là, ils seront taxés d’être sous l’emprise d’une fausse conscience. C’est ce que nous remettons en question.

“L’idée que la lutte des classes est le moteur de l’histoire doit être abandonnée.”

Dans notre perspective, et c’est ici que l’anti-essentialisme joue un rôle important, il n’y a pas d’intérêts objectifs mais seulement des intérêts construits discursivement. La classe ouvrière n’a pas de rôle ontologique privilégié, ce qui ne veut pas dire que dans certains cas la classe ouvrière ne puisse pas jouer le rôle principal. Cependant, cette primauté est toujours le résultat de circonstances et de la façon dont les luttes sont construites. Ce n’est donc pas un privilège ontologique. Les intérêts sont toujours des produits historiques, précaires et susceptibles d’être transformés. L’idée que la lutte des classes est le moteur de l’histoire doit être abandonnée.

Ce que nous contestons c’est donc l’idée que la lutte des classes serait une nécessité objective. Par contre nous ne contestons pas l’existence de luttes de classe à condition d’entendre ce terme de classe au sens wébérien ou bourdieusien. Certaines luttes peuvent être appelées luttes de classe dans la mesure où elles sont menées par des agents sociaux à partir de leur position dans les rapports de production.

Deux choses sont importantes pour comprendre notre position sur ce sujet. Tout d’abord, ces luttes menées par des agents sociaux à partir de leurs positions dans des rapports de production ne sont pas nécessairement anticapitalistes. La plupart des luttes menées par les ouvriers sont des luttes réformistes. D’autre part, il faut reconnaître qu’il peut y avoir des luttes anticapitalistes qui ne sont pas menées par des agents sociaux qu’on va appeler « classes ». Aujourd’hui, dans la mesure où le néolibéralisme pénètre de plus en plus et crée des formes de domination dans une pluralité de rapports sociaux, des agents sociaux vont se rebeller contre le capitalisme et mener des luttes anticapitalistes. Sauf qu’ils n’agissent pas en tant que classe. Des luttes féministes peuvent être des luttes anticapitalistes mais elles ne sont pas menées en tant qu’acteur de classe. De même, beaucoup de luttes écologiques peuvent mettre en question le capitalisme, mais pas au nom de positions de classe.

Nous n’avons jamais soutenu l’idée, comme certains nous en ont accusé, que les luttes de classe ne sont plus importantes et que ce sont les luttes sociétales, ou post-matérialistes, qui sont les seules à compter. Nous disons qu’il y a d’autres antagonismes que l’antagonisme économique et que les luttes qui leur sont liées sont importantes pour un projet de radicalisation de la démocratie.

LVSL – Dans Hégémonie et stratégie socialiste vous faites un plaidoyer en faveur d’une forme de réorganisation du projet socialiste en termes de radicalisation de la démocratie. Pouvez-vous revenir sur ce concept central dans vos réflexions, encore très présent aujourd’hui ?

CM – La thèse que nous défendons dans Hégémonie et stratégie socialiste est qu’un projet vraiment émancipateur doit être envisagé comme un projet de radicalisation de la démocratie. Nombreux sont ceux qui ont lu Hégémonie et qui n’ont pas compris ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de créer une démocratie radicale et plurielle. Cela ne signifie pas que nous voulons rompre complètement avec la démocratie pluraliste pour établir un régime totalement nouveau. L’idée de radicalisation de la démocratie suppose une lutte immanente à l’intérieur de la démocratie libérale pluraliste. Je préfère utiliser le terme pluraliste que libéral car pour beaucoup de gens démocratie libérale renvoie nécessairement à l’articulation entre un régime politique et le capitalisme. En français et en anglais, on ne peut pas distinguer les différents sens du libéralisme. Les Italiens font eux la distinction entre liberismo et liberalismo.

Par démocratie libérale j’entends une forme de régime au sens d’une politeia, non au sens qu’on lui attribue dans les sciences politiques. C’est-à-dire une forme de vie et d’organisation de la société à partir de certaines valeurs éthico-politiques. En Occident, nous pensons la démocratie comme l’articulation entre deux traditions, la tradition libérale et la tradition démocratique. La tradition libérale est celle de l’État de droit, de la séparation des pouvoirs et de la liberté individuelle. La tradition démocratique a à voir avec l’égalité et la souveraineté populaire. L’idée de pluralisme vient de la tradition libérale et non de la tradition démocratique. C’est pourquoi je crois que cette articulation entre les valeurs de liberté et d’égalité est très importante. J’insiste toujours sur ce que j’appelle les valeurs « éthico-politiques de la démocratie pluraliste », soit la liberté et l’égalité pour tous.

Ainsi, quand nous parlons de radicalisation de la démocratie, nous affirmons qu’il est nécessaire d’étendre ces valeurs à davantage de rapports sociaux. L’application de ces valeurs a commencé dans la société civile avec la citoyenneté. Puis, grâce aux luttes socialistes, ces principes de liberté et d’égalité se sont étendus dans les rapports économiques. Actuellement, les nouvelles luttes visent à étendre ces principes de liberté et d’égalité encore plus loin, comme dans les rapports de genre par exemple.

Mais pour radicaliser la démocratie il est impératif d’être d’ores et déjà dans un régime démocratique. En ce sens, il est impossible de radicaliser la démocratie dans une dictature. C’est pour cette raison que je parle de lutte immanente. Il faut partir de notre société telle qu’elle existe et défendre ces valeurs éthico-politiques à l’intérieur de son cadre. Des critiques, marxistes en général, dénoncent ces valeurs comme étant un leurre. Il est vrai que ces valeurs sont très peu mises en pratique. À partir de là, il y a deux attitudes possibles : rompre avec la démocratie pluraliste et créer quelque chose de nouveau, une véritable démocratie, ou forcer nos sociétés à mettre en pratique les valeurs qu’elles profèrent car ce sont des valeurs qui méritent qu’on les défende.

Je pense qu’il ne faut pas chercher à rompre avec la démocratie pluraliste pour créer une société complètement nouvelle. Toute lutte est toujours une lutte de désarticulation et de ré-articulation de ce qui existe. Il ne s’agit pas d’opérer une rupture radicale. C’est pourquoi la radicalisation de la démocratie consiste à partir des valeurs qui constituent l’imaginaire social de la société. C’est là l’idée que nous développions déjà dans Hégémonie et stratégie socialiste et que je définis comme réformisme radical dans Pour un populisme de gauche (2018). J’y distingue trois positions dans ce qu’on appelle la gauche : la conception léniniste de rupture selon laquelle on va rompre avec l’ordre existant pour créer quelque chose de complètement nouveau ; l’option réformiste, pour laquelle il suffit d’effectuer quelques transformations mais sans mettre en cause l’ordre hégémonique existant ; et la proposition de radicalisation de la démocratie, qui renvoie au réformisme radical et qui consiste à créer une nouvelle hégémonie dans le cadre de la démocratie pluraliste. Dans cette dernière proposition, on cherche à radicaliser des valeurs déjà inscrites à l’intérieur d’une société donnée.

LVSL – Vos travaux engagés à la suite d’Hégémonie et stratégie socialiste approfondissent d’un point de vue théorique le projet de « démocratie radicale et plurielle » esquissé avec Ernesto Laclau. Votre théorie de la démocratie est fondée sur une critique de la démocratie libérale, dont vous ne rejetez pas le cadre pour autant, et s’oppose également au modèle de démocratie dit délibératif. Quelles critiques adressez-vous à ces deux modèles dominants ?

CM – Après avoir écrit Hégémonie et stratégie socialiste, je me suis posé la question suivante : comment devons-nous concevoir la démocratie pour qu’on puisse la radicaliser ? Ce questionnement doit aussi être resitué dans son contexte politique : après la chute du modèle soviétique, beaucoup de marxistes et un grand nombre d’intellectuels de gauche en France se sont convertis au libéralisme. Ce vent libéral me semblait paradoxal, car si je considère qu’il n’y a pas de théorie du politique dans le marxisme, je souhaitais montrer que le libéralisme n’en contient pas lui non plus.

Cela m’a conduit à m’intéresser à la philosophie politique libérale. J’ai commencé à lire John Rawls et Jürgen Habermas pour guider ma réflexion. Le modèle de démocratie qu’ils développent peut-il nous servir à penser les conditions d’une démocratie à même d’être radicalisée ? Je suis arrivée à la conclusion que les modèles issus de la philosophie politique libérale n’étaient pas satisfaisants car ils n’accordaient aucune place à l’antagonisme et à l’hégémonie. J’ai écrit deux livres sur cette question-là, dont The Return of the Political (ce livre a été partiellement traduit en français sous le titre Le politique et ses enjeux : pour une démocratie plurielle (1994) par La Découverte et la revue du MAUSS) et ensuite The Democratic Paradox (2000), traduit en français en 2016 aux éditions des Beaux-Arts de Paris.

LVSL – Carl Schmitt vous a fourni un appui supplémentaire pour réintroduire la dimension irréductiblement conflictuelle du politique. Néanmoins, pour le philosophe allemand, l’antagonisme ami/ennemi conduit inévitablement les démocraties libérales fondées sur le pluralisme à une forme d’autodestruction. En quoi le modèle agonistique que vous développez dans vos travaux permet-il de résoudre cette contradiction ?

CM – Cette dimension conflictuelle du politique est déjà présente dans Hégémonie et stratégie socialiste. Nous avons souvent été accusés de suivre la pensée de Schmitt, alors même que nous ne le connaissions pas au moment de l’écriture du livre ! Un ami me l’a fait découvrir au moment de la publication de notre ouvrage.

Je travaillais à l’élaboration d’une critique du libéralisme lorsque j’ai découvert celle proposée par Schmitt. Il écrivait dans les années 1920 que le libéralisme nie le politique, car le libéralisme prétend penser le politique uniquement à partir d’un modèle économique ou d’un modèle moral ou éthique. Cette idée correspondait exactement à ce que je percevais dans la théorie libérale de la démocratie avec d’un côté le modèle agrégatif, qui correspond à une façon de penser le politique à partir de l’économie ; et d’un autre côté la démocratie délibérative qui se pensait quant à elle sur le mode de l’éthique ou de la moralité. Ce que Schmitt expliquait à l’époque était tout à fait pertinent pour appréhender la pensée libérale actuelle. Je dois dire que Schmitt a représenté pour moi un véritable défi… J’étais d’accord avec son idée que le politique repose sur le rapport ami/ennemi – ce que de notre côté nous appelons l’antagonisme, mais Schmitt en conclut que la démocratie pluraliste ne peut être un régime viable parce que le libéralisme nie la démocratie, et la démocratie nie le libéralisme.

Mon projet consistait au contraire à repenser la démocratie pluraliste. Je ne voulais en aucun cas rejeter la démocratie libérale. D’ailleurs, d’une façon paradoxale, je suis devenue beaucoup plus libérale en lisant Schmitt que je ne l’étais auparavant. Je me suis rendu compte que le problème de Schmitt, et c’est la raison pour laquelle il ne s’est pas opposé au nazisme, était son antilibéralisme résolu. J’ai découvert les dangers de l’antilibéralisme, et l’importance de la dimension libérale pluraliste. Quand je parle du libéralisme, je parle du pluralisme.

Mon objectif était de penser la démocratie libérale d’une façon véritablement politique, c’est-à-dire qui fasse place à l’antagonisme, ce que Schmitt pensait impossible. Le développement du modèle agonistique a été ma réponse au défi de Schmitt. J’ai compris qu’il pensait l’antagonisme sur le seul modèle de l’opposition ami/ennemi. Dans ce cas il avait raison de dire qu’une démocratie pluraliste était non viable car penser l’antagonisme de cette manière empêche toute légitimation dans le cadre d’une association politique et conduit donc nécessairement à la guerre civile.

Cependant, il existe une autre façon de mettre en scène l’antagonisme, non pas dans sa forme ami/ennemi, où l’ennemi est perçu comme celui qu’il convient d’éliminer, mais à la manière agonistique, en termes d’adversaires qui savent pertinemment qu’ils ne peuvent s’accorder parce que leurs positions sont antagoniques, mais qui se reconnaissent le droit de défendre leur point de vue et vont faire en sorte de s’affronter à l’intérieur du cadre d’institutions communes. L’enjeu d’une démocratie pluraliste, c’est alors d’établir les institutions qui permettent que le conflit se déroule sans déboucher sur la guerre civile. Dès lors, il est tout à fait possible de penser ensemble antagonisme et pluralisme, ce que Carl Schmitt tout comme Jürgen Habermas d’ailleurs considèrent comme impossible. Schmitt rejette le pluralisme pour défendre l’antagonisme. Habermas, au contraire, nie l’antagonisme pour sauver la démocratie. J’ai essayé de faire tenir ensemble antagonisme et pluralisme et je crois que le modèle agonistique permet cette compatibilité. C’est pour construire cette réflexion que Schmitt a été important pour moi. Un des premiers articles que j’ai publié en français dans la Revue française de science politique s’intitulait « Penser la démocratie moderne avec et contre Carl Schmitt ». La pensée de Carl Schmitt m’a beaucoup stimulée dans mon questionnement et j’ai élaboré le modèle agonistique avec lui et contre lui.

LVSL – Comme vous le reconnaissez vous-même dans votre dernier ouvrage, Pour un populisme de gauche, votre perspective théorique ne peut être dissociée de la conjoncture spécifique dans laquelle elle prend forme. L’écriture de Hégémonie et stratégie socialiste s’inscrivait dans un contexte politique bien identifié : les prémices d’un long déclin de l’hégémonie social-démocrate d’après-guerre, et l’hermétisme des gauches marxistes aux demandes émergentes des nouveaux mouvements sociaux. Quelles sont les conjonctures qui ont présidé à l’élaboration de vos ouvrages plus récents, tels que L’Illusion du consensus, Agonistique ou Pour un populisme de gauche ?

CM – Dans Le Paradoxe démocratique, j’ai consacré ma réflexion à l’élaboration de ce modèle agonistique avant de revenir à l’étude de conjonctures particulières. Dans L’Illusion du consensus (On the Political publié en 2005 et traduit en 2016), je traite de la conjoncture blairiste qui a vu naître la troisième voie, sous la forme d’une discussion des théories de Anthony Giddens. Je dois rappeler ici que nous avions écrit Hégémonie et stratégie socialiste dans un moment de transition entre l’hégémonie social-démocrate et l’hégémonie néolibérale. C’est avec Thatcher que s’établit l’hégémonie néolibérale, puis elle se consolide avec Tony Blair lorsqu’il arrive au pouvoir en 1997. Au lieu de remettre en question l’hégémonie thatchérienne, Blair accepte l’idée qu’il n’y a pas d’alternative et que la seule marge de manœuvre consiste à gérer la globalisation néolibérale de manière un peu plus humaine. C’est dans cette période qu’est théorisée la troisième voie, qui va devenir par la suite un modèle pour le reste de la social-démocratie européenne.

La plupart des analyses développées dans L’Illusion du consensus construisent une critique de cette troisième voie qui considère que l’antagonisme a disparu, que le modèle adversarial de la politique est dépassé et que nous sommes entrés, selon Beck et Giddens, dans une nouvelle forme de modernité réflexive. J’ai théorisé cette idée sous le nom de post-politique : ce moment où l’on en vient à penser qu’il n’y a plus de différences fondamentales entre la droite et la gauche et que les frontières politiques ne font plus sens. Tony Blair disait alors : « On appartient tous à la classe moyenne, on peut tous se mettre d’accord », et cette idée était présentée comme un grand progrès pour la démocratie devenue soi-disant plus mûre.

Pour moi, cette négation de l’antagonisme n’était en rien un progrès pour la démocratie, bien au contraire, elle représentait en fait un danger en ce qu’elle posait les bases propices au développement d’un populisme de droite. Je me suis très tôt intéressée au populisme de droite, surtout dans le cas que je connaissais le mieux, sur lequel j’avais écrit, celui de l’Autriche. À cette époque, Jörg Haider avait pris le contrôle du FPÖ (Parti de la liberté d’Autriche) et puis en 2000 il arrivait au pouvoir en coalition avec les conservateurs. Sa grande force a consisté à se présenter comme celui qui allait redonner une voix aux Autrichiens, alors que l’Autriche vivait depuis longtemps dans un système de grande coalition qui diluait les différences fondamentales entre centre-gauche et centre-droit. La troisième voie qui nous était présentée comme le futur de la social-démocratie ouvrait en réalité la voie à de nouvelles forces réactionnaires. Le développement de cette logique post-politique un peu partout en Europe a favorisé l’essor du populisme de droite. C’est l’idée que je défends déjà dans L’Illusion du consensus.

La publication d’Agonistique en 2013 intervient dans une autre conjoncture, qui correspond principalement à la séquence des mouvements des places. À cette période ont surgi les Indignés, Occupy Wall Street, etc. Dans Agonistique, je développe deux types de réflexions. La première porte sur le modèle multipolaire et esquisse une critique du cosmopolitisme. Dans le cadre de mon activité d’enseignement dans un département de politique et de relations internationales, j’ai rencontré des doctorants intéressés par ce sujet, ce qui m’a amenée à me poser la question de la pertinence de mon modèle agonistique appliqué aux relations internationales.

L’autre partie du livre porte sur le mouvement des places et en dresse une perspective critique. Ces mouvements étaient purement horizontaux et rejetaient toute forme d’articulation politique, ce qui me semblait problématique. Au moment où j’écris le livre, Podemos n’est pas encore né – Podemos est fondé en 2014, le livre publié en 2013. Le terme populisme de gauche apparaît cependant pour la première fois dans la conclusion d’Agonistique, mais c’est un populisme de gauche qui, d’une certaine façon, n’existait pas encore.

Enfin, une partie importante du livre analyse la position défendue par Antonio Negri et les opéraïstes comme Paolo Virno. J’y critique ce que j’appelle la politique de la désertion, selon leur propre terme. Pour eux, il est vain de s’engager dans les institutions ; seule fonctionne la création d’un monde à part, différent et en dehors des institutions existantes. C’est le moment zapatiste de l’insurrection au Chiapas, où une grande partie de la gauche s’enthousiasme pour ce type de mouvement. Je considère pour ma part que le modèle horizontal ne permet pas de véritables transformations politiques. Dans Agonistique, je me posais la question des limites de la stratégie horizontaliste et de la nécessité de penser une autre politique qui permette d’articuler l’horizontal avec le vertical. C’est à ce moment que je commence à jeter les bases d’une conception que je développerai par la suite dans Pour un populisme de gauche.

LVSL – Dans l’introduction de ce dernier ouvrage, Pour un populisme de gauche, il est spécifié qu’il ne vise pas à alimenter les débats académiques autour de la définition du populisme, mais à intervenir explicitement dans le débat politique en faveur d’une stratégie populiste de gauche. À qui s’adresse le propos développé dans cet ouvrage ? Faut-il y voir un programme fourni clé en main aux gauches européennes ?

CM – La différence entre la conjoncture analysée dans Agonistique, et celle qui préside à l’écriture de Pour un populisme de gauche, c’est le fait que nous sommes aujourd’hui réellement dans un moment populiste. Aujourd’hui, les résistances à la post-politique se manifestent à travers des populismes de droite et des populismes de gauche, et nous assistons à une véritable crise de l’hégémonie néolibérale. Cette crise offre une grande possibilité d’intervention pour établir une autre hégémonie.

Ce livre est une intervention politique provoquée par l’urgence de saisir la crise actuelle et le moment populiste, dans le but de donner une issue progressiste à cette crise de l’hégémonie néolibérale. Je crois que la droite a compris que nous sommes dans un moment à saisir. Du côté de la gauche, il n’est pas permis de perdre cette occasion. Je me rends compte que nous sommes entrés dans un moment charnière, assez semblable à celui où, en Grande-Bretagne, face à la crise de l’hégémonie social-démocrate, Thatcher est intervenue en établissant une frontière qui a ouvert la voie à l’hégémonie néolibérale. Aujourd’hui, la configuration est de nouveau ouverte.

« Le populisme de gauche, c’est une stratégie de construction d’une frontière politique, la création d’une volonté collective pour rompre avec l’hégémonie néolibérale et créer les conditions pour une nouvelle hégémonie qui va permettre une radicalisation de la démocratie. »

On peut faire une analogie historique et comparer la situation actuelle avec la situation que Karl Polanyi analyse dans son livre La Grande Transformation. Il étudie la conjoncture des années 1930 et développe l’idée du double mouvement. Polanyi montre en quoi les bouleversements politiques des années 30 ont été une réaction contre la première globalisation, la première grande vague de marchandisation de la société. Il affirme que la société a voulu se protéger contre cette avancée et que les résistances ont pu prendre des formes régressives ou progressistes, ce qui résonne tout à fait dans la situation actuelle. Polanyi démontre comment le fascisme et le nazisme constituent des formes de résistances à la première globalisation, des résistances qu’il qualifie de régressives dans un sens autoritaire.

Mais ces résistances ont aussi pris une forme progressiste comme dans le cas du New Deal aux États-Unis. Le New Deal a été une réponse à la crise : Roosevelt s’est appuyé sur la situation de crise pour établir plus de redistribution et approfondir les droits. Nous sommes aujourd’hui dans une situation semblable, marquée par les résistances à la globalisation néolibérale. Il est urgent pour la gauche de bien comprendre la conjoncture afin de ne pas laisser libre cours à une ré-articulation par le populisme de droite qui souhaite construire une société nationaliste autoritaire. C’est pourquoi, et j’insiste là-dessus, mon livre est une intervention politique. Mon analyse est fondée sur le constat que nous traversons un moment populiste, caractérisé par un ensemble de résistances à la post-démocratie ; conséquence du néolibéralisme.

Je distingue deux aspects dans la post-démocratie. Le premier, l’aspect politique, réside dans la post-politique décrite précédemment. À cette post-politique répondent des résistances qui consistent en tout premier lieu à réclamer une voix : les Indignés espagnols disaient « On a un vote, mais on n’a pas de voix ». Le second aspect de la post-démocratie est économique, il concerne l’oligarchisation de la société et la croissance des inégalités, qui se voient aussi opposer des résistances. Toutes ces résistances se légitiment au nom des valeurs de la souveraineté populaire et de l’égalité qui sont au cœur des revendications du moment populiste. L’issue de ce moment populiste dépendra de la manière dont ces revendications sont articulées. La défense du statu quo ne permet pas de sortir de la crise et ma thèse principale consiste à défendre l’urgence de tracer une frontière politique de manière populiste, entre ceux d’en bas et ceux d’en haut. La droite le fait déjà et il est nécessaire que la gauche intervienne sur ce terrain. Il n’est plus possible de penser qu’on va créer une volonté collective uniquement sur la base d’une frontière d’inspiration marxiste entre le capital et le travail. Les demandes démocratiques importantes doivent être articulées dans la construction d’une volonté collective qu’on peut appeler un peuple, un nous. Et la construction de cette volonté collective ne peut s’opérer qu’à travers la distinction entre le nous, le peuple, et le eux, l’establishment ou l’oligarchie. C’est ce que j’appelle, en suivant l’analyse d’Ernesto Laclau dans La Raison populiste, une stratégie populiste.

Le populisme de gauche, c’est une stratégie de construction d’une frontière politique, la création d’une volonté collective pour rompre avec l’hégémonie néolibérale et créer les conditions pour une nouvelle hégémonie qui va permettre une radicalisation de la démocratie. Avec le populisme il ne s’agit pas d’un régime ou d’une idéologie, il ne possède pas de contenu programmatique spécifique. L’objectif n’est pas d’établir un régime populiste, mais d’opérer une rupture pour créer les conditions de récupération et de radicalisation de la démocratie. La forme de cette rupture va être très différente selon les pays et selon les forces en présence. Imaginons par exemple que Jeremy Corbyn arrive au pouvoir en Grande-Bretagne, Jean-Luc Mélenchon en France et Podemos en Espagne, il est évident qu’ils ne vont pas créer la même chose.

LVSL – Il y a souvent des interrogations autour de ce que vous entendez par peuple. Pour certains observateurs, le peuple du populisme renvoie à un déjà-là sociologiquement cohérent et à une réalité empirique. À quoi renvoie pour vous le peuple du populisme de gauche ?

CM – Il y a ici aussi un malentendu dont je me demande s’il relève de l’ignorance ou de la mauvaise foi. Quand je parle de peuple, je ne fais pas référence à une catégorie sociologique ou à un référent empirique. Le peuple au sens politique, c’est toujours une construction qui résulte de pratiques discursives, qui comportent des éléments linguistiques, mais aussi des éléments matériels et des éléments affectifs. Le peuple se construit dans la lutte. Le peuple du populisme de gauche est le produit de l’établissement d’une chaîne d’équivalences, – un concept que nous développons dans Hégémonie et stratégie socialiste – entre une série de demandes démocratiques. Le moment populiste actuel comporte toute une série de résistances qui peuvent d’une certaine façon toutes être déclarées démocratiques, parce que ce sont des résistances contre la post-démocratie. Elles expriment des demandes qui sont très hétérogènes car ce sont des résistances contre différentes formes de subordination. On peut bien sûr effectuer une série de distinctions : certains parleront de formes d’exploitation, d’autres d’oppression, d’autres de discrimination, selon les types de rapports sociaux.

C’est ici que j’ai un désaccord avec la théorie de la multitude de Hardt et Negri : à leurs yeux, la multitude est d’une certaine façon donnée, elle n’a pas à être construite. Contrairement à ce qu’ils affirment, toutes ces luttes ne convergent pas, et très souvent elles vont à l’encontre les unes des autres : c’est pourquoi il faut les articuler dans une chaîne d’équivalences.

Dans la chaîne d’équivalences, l’articulation est capitale. C’est ce qui détermine le caractère émancipateur ou progressiste d’une lutte, qui n’est pas donné à l’avance. Il n’y a pas de demande qui soit intrinsèquement, nécessairement, émancipatrice. On le voit aujourd’hui avec la question écologique : il y a une forme d’écologie autoritaire et régressive.

C’est un point qui me semble capital pour comprendre le mouvement des gilets jaunes : si on articule, par exemple, leurs demandes avec celles des ouvriers, des immigrés, des féministes, alors on donne à leur lutte un caractère progressiste. Mais si on les articule d’une autre manière, on leur donne un caractère nationaliste et xénophobe. La lutte entre populisme de gauche et populisme de droite se situe justement au niveau du type de chaîne d’équivalences que l’on construit, parce que celle-ci est déterminante dans la construction d’un peuple. L’objet de la lutte hégémonique est de donner des formes d’expression pour articuler les différentes demandes démocratiques.

Il faut s’interroger sur les raisons pour lesquelles les gens luttent. Ce n’est pas une chose évidente. Ce n’est pas parce que l’on se trouve dans une situation de subordination que l’on va automatiquement lutter. Ce qui permet la lutte, c’est cet imaginaire démocratique, ce que Tocqueville nomme « la passion de l’égalité ». Cet imaginaire fait partie du sens commun de nos sociétés démocratiques. Et pour moi, l’élément commun dans toutes ces luttes, c’est justement ce désir, cette demande de démocratie. Ces demandes de démocratie peuvent être articulées de façon régressive, autoritaire ; c’est ce que fait le mouvement de Marine Le Pen, qui articule les demandes démocratiques d’une partie de la population à une rhétorique anti-immigrés. Marine Le Pen construit un peuple, mais de manière xénophobe, nationaliste.

LVSL – On reproche souvent au populisme de gauche de vouloir tendre vers une forme d’homogénéisation du peuple, de nier la pluralité en son sein, voire de gommer la spécificité des différentes demandes qui émanent de celui-ci, au profit d’un seul et unique langage. Que répondez-vous à ces critiques ?

CM – C’est une critique que l’on me fait très souvent. Elle vient du fait que l’on ne comprend pas ce que signifie la chaîne d’équivalences. Ce qui est en jeu c’est l’articulation de différentes demandes : il ne s’agit pas du tout de créer un peuple homogène. Nous avons bien précisé, dans Hégémonie et stratégie socialiste, qu’un rapport d’équivalence n’était pas une relation dans laquelle toutes les différences sombrent dans l’identité mais où toutes les différences demeurent au contraire actives. Si ces différences étaient éliminées il ne s’agirait plus d’une équivalence mais d’une simple identité. Ce n’est pas pour autant que les différences démocratiques s’opposent à des forces et à des discours qui les nient qu’elles peuvent être substituées les unes aux autres… C’est pour cette raison que la création d’une volonté collective à travers une chaîne d’équivalences requiert la désignation d’un adversaire.

Mais il ne s’agit pas d’imposer un discours homogène. Récemment, Étienne Balibar a affirmé que la chaîne d’équivalences visait à imposer un langage unique. Il fait preuve de mauvaise foi car il sait très bien que ce n’est pas le cas vu qu’il a écrit le prologue à la première publication en français d’Hégémonie et stratégie socialiste.

LVSL – Si on admet cette irréductible hétérogénéité des demandes qui sont articulées dans une relation d’équivalence, comment et par quel mécanisme s’opère dès lors l’unification de la volonté collective ? Le rôle du leader est-il fondamental ?

CM – On prétend que nous avons affirmé que le leader était absolument nécessaire à la création d’une stratégie populiste. Nous n’avons jamais dit cela. En revanche, il est nécessaire qu’il y ait un principe articulateur. Une chaîne d’équivalences doit, à un moment donné, pouvoir se représenter, symboliser son unité. Comme l’unité de la chaîne n’est pas donnée, elle ne peut qu’être symbolisée. Ce symbole est souvent représenté par un leader, mais pas nécessairement. Il peut aussi être matérialisé par une lutte qui, à un moment donné, devient le symbole des autres luttes. Ernesto Laclau donnait souvent comme exemple le cas de Solidarność : la lutte des chantiers navals de Gdansk était devenue le symbole de toutes les luttes antitotalitaires en Pologne.

D’un autre côté, il faut reconnaître que la présence d’un leader constitue un grand avantage. On entre ici dans le terrain de l’importance des affects : ce qui est en question, c’est la création d’un nous, et cela implique une dimension affective. Un nous, c’est la cristallisation d’affects communs. Le leader peut devenir le symbole de ces affects communs. Dans tous les cas, il faut un symbole d’unité de la chaîne d’équivalences.

On associe souvent le leader à l’autoritarisme. C’est une erreur. Prenons le cas de Jeremy Corbyn. Tout le monde en Grande-Bretagne reconnaît que le rôle de Jeremy Corbyn a été fondamental, en tant que symbole de la re-signification du Labour comme création d’un vaste mouvement populaire à partir d’une stratégie populiste de gauche. De la même manière qu’à Barcelone la figure d’Ada Colau a été très importante pour cristalliser Barcelona En Comu comme mouvement politique. Ada Colau et Jeremy Corbyn n’ont rien de leaders autoritaires ! À Barcelone, c’est un mouvement qui dans une première phase s’est organisé à partir de luttes horizontales – ce qui est contradictoire avec l’idée d’une structuration verticale du mouvement par un leader autoritaire.

LVSL – Vous parlez d’affects, notamment pour évoquer le leader et l’investissement affectif dont il fait l’objet. Ces derniers sont au centre de votre théorie, au point que l’on vous reproche parfois de verser dans l’antirationalisme et dans des positions anti-Lumières. Que dit le populisme de gauche sur la raison en politique ?

CM – Il n’y a pas de nous sans une cristallisation d’affects communs. Il est d’abord nécessaire de reconnaître l’importance de la dimension affective de ce processus. Je suis absolument persuadée qu’un des grands problèmes de la pensée de gauche vient précisément de son incapacité à reconnaître l’importance des affects en politique. Cela est lié à son rationalisme, la pensée de gauche étant extraordinairement rationaliste.

Gilles Deleuze écrivait : « Il y a des images de la pensée qui nous empêchent de penser ». Je voudrais paraphraser en disant : « Il y a des images de la politique qui nous empêchent de penser politiquement ». Une des grandes images de la politique qui nous empêche de penser politiquement, c’est justement l’idée qui domine à gauche : la politique doit uniquement avoir affaire avec des arguments. L’appel aux affects serait le monopole de la droite, alors que la gauche donnerait des arguments, des faits, des statistiques.

Cela constitue un obstacle très fort en politique – et qui a partie liée avec le rejet de la psychanalyse par une partie de la gauche. Ma réflexion sur les affects est profondément influencée par Freud, qui insiste sur le fait que le lien social est un lien libidinal. Nous insistons beaucoup sur l’idée selon laquelle les identités politiques se font toujours sous la forme d’identifications, cela implique nécessairement une dimension affective.

Cela ne veut pas dire qu’il faut privilégier les affects au détriment de la raison. Les idées n’ont de force que lorsqu’elles rencontrent des affects. Il s’agit de ne pas opposer raison et affects. Les pratiques signifiantes de l’articulation passent bien sûr par la raison, mais aussi par les affects – les idées, si elles ne rencontrent pas les affects, n’ont aucun effet.

On ne peut pas comprendre l’opération hégémonique sans comprendre qu’elle comporte toujours une dimension affective. Pour que l’hégémonie advienne, il faut que les agents sociaux soient inscrits dans des pratiques signifiantes, qui sont toujours à la fois discursives et affectives. Si l’on vise à transformer la subjectivité, à créer de nouvelles formes de subjectivité, il est évident qu’on ne peut pas le faire uniquement à travers des arguments rationnels.

“Pour moi, cela explique en grande partie pourquoi ce qu’on peut appeler l’extrême-gauche est toujours marginale : ces gens-là ne parlent pas aux gens tels qu’ils sont, avec leurs problèmes, ils prétendent leur apporter la vérité sur leur situation et leur dire ce qu’ils devraient penser et ce qu’ils devraient être.”

Il faut toujours parler aux gens à partir d’où ils sont, pas leur dire ce qu’ils devraient faire ou penser. Il faut leur parler à partir de leurs problèmes quotidiens, de ce qu’ils ressentent, etc. J’ai connu il y a quelques années un théoricien marxiste américain, emblématique de la conception rationaliste du politique. Il était convaincu que le problème de la classe ouvrière aux États-Unis, c’était que les ouvriers ne connaissaient pas la théorie marxiste de la valeur. S’ils la connaissaient, pensait-il, ils comprendraient qu’ils sont exploités et ils deviendraient socialistes. C’est la raison pour laquelle il organisait un peu partout des groupes d’étude pour lire Marx et enseigner la théorie marxiste de la valeur.

Pour moi, cela explique en grande partie pourquoi ce qu’on peut appeler l’extrême-gauche est toujours marginale : ces gens-là ne parlent pas aux gens tels qu’ils sont, avec leurs problèmes, ils prétendent leur apporter la vérité sur leur situation et leur dire ce qu’ils devraient penser et ce qu’ils devraient être. La gauche en général tombe dans le même travers rationaliste, et c’est lié à son manque de compréhension de l’importance des affects dans la construction des identités politiques.

Spinoza écrivait qu’un affect ne peut être déplacé que par un affect plus fort. Si on veut changer les formes de subjectivité et le type d’affect des gens, il faut les inscrire dans les pratiques discursives/affectives qui vont permettre la construction d’affects plus forts. Cela implique de ne pas en rester au seul stade du raisonnement.

LVSL – En parlant d’affects et d’investissement affectif, on assiste à l’émergence d’affects très forts qui remettent en cause la représentation. Cette remise en cause de la représentation est l’un des moteurs des mouvements populistes. Nous voudrions revenir sur votre analyse de la représentation en politique, que l’on oppose souvent à l’incarnation. Êtes-vous en faveur d’une forme de démocratie directe ?

CM – Je pense qu’il ne peut pas y avoir de démocratie sans représentation. Je vois cela dans une perspective anti-essentialiste, en vertu de laquelle les identités ne sont jamais données, mais toujours construites. Ce procès de construction discursive est un processus de représentation. Je m’appuie sur les réflexions de Derrida, et sa critique de la métaphysique de la présence, qui estime qu’il n’y a pas de présentation originelle. Tout est représentation parce que tout est construction discursive. C’est un point philosophique général qui implique que parler de démocratie sans représentation, c’est absolument impossible.

Dans la perspective anti-essentialiste, le représentant et le représenté sont co-constitutifs, c’est-à-dire que la construction discursive construit à la fois le représentant et le représenté. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans représentation. Même la démocratie directe est une démocratie qui possède des formes de représentation.

Un autre point me semble important à souligner : il ne peut y avoir de démocratie que représentative, parce qu’une démocratie pluraliste a besoin de mettre en scène la division de la société. Ma conception de la représentation en politique se fonde à la fois sur la perspective anti-essentialiste, mais aussi sur la perspective à laquelle je faisais référence au début : une conception dissociative du politique. La société est divisée, il est donc nécessaire de mettre en scène cette division, et cette mise en scène de la division s’effectue à travers la représentation.

C’est pour cela que je crois que les partis sont importants dans une démocratie. Il est nécessaire de mettre en scène cette division de la société, à plus forte raison si l’on prône une démocratie agonistique. Aujourd’hui, la crise de la démocratie représentative est réelle. Mais elle vient du fait que les formes de démocratie représentative qui existent ne sont pas suffisamment agonistiques.

Je ne suis pas hostile à certaines formes de démocratie directe, mais penser qu’on puisse remplacer la démocratie représentative par une démocratie directe est quelque chose de dangereux pour le pluralisme. La démocratie directe suppose en général l’existence d’un peuple uni, homogène, qui puisse s’exprimer d’une seule voix. Cela est incompatible avec l’idée que la société est divisée et que la politique est toujours nécessairement partisane. La démocratie directe présuppose que tout le monde pourrait tomber d’accord. C’est ce qu’on a parfois entendu, avec le mouvement des Indignados ou Occupy Wall Street : ils refusaient souvent de passer par le vote, au nom de l’idée selon laquelle « Si on vote, cela va nous diviser. »

LVSL – Quelle est votre position sur la démocratie directe et l’usage du référendum ou du tirage au sort ? Est-ce un moyen de radicaliser la démocratie ?

CM – Quand je parle de radicalisation de la démocratie, cela passe nécessairement par la représentation mais il peut y avoir diverses formes représentatives. L’idéal serait de combiner différentes sortes de représentation, au gré des rapports sociaux, des différentes conjonctures. Je ne suis pas hostile à certaines formes de démocratie directe et je suis même favorable au fait d’utiliser le tirage au sort dans certains cas.

Je défends l’idée d’une multiplicité des modes d’exercice de la démocratie : la démocratie participative est indiquée dans certaines circonstances, la démocratie directe dans d’autres, le référendum dans d’autres encore… J’insiste sur ce point : ce sont toutes des formes représentatives ; ce n’est pas la démocratie représentative telle qu’on l’entend actuellement, mais ce sont des formes de représentation qui sont différentes de ce qu’est le système parlementaire. En général, quand on parle de démocratie représentative, on pense au système parlementaire. On croit que les autres formes ne sont pas représentatives ; mon argument, c’est qu’elles sont toutes représentatives, mais de manière différente et qu’en réalité, il y a tout à gagner à combiner différentes formes de représentativité. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à un pluralisme des formes de représentation.

LVSL – À propos des débats qui traversent le populisme, il y a certains tenants d’une stratégie populiste qui estiment que celle-ci, en vertu de sa vocation transversale, doit s’émanciper du clivage gauche/droite, et donc laisser de côté l’identification à la gauche, vue comme symboliquement discréditée. Vous plaidez, au contraire, pour une re-signification positive du terme gauche, et présentez votre stratégie comme un populisme explicitement de gauche. Les métaphores gauche et droite font-elles toujours sens dans les sociétés européennes, aujourd’hui ?

CM – Pour moi, évidemment, gauche et droite sont des métaphores. L’avantage que je leur trouve, c’est qu’elles permettent de mettre en scène la division de la société. C’est la façon que nous avons de présenter cette division en Europe – je suis tout à fait d’accord pour dire qu’il ne faut pas essentialiser les catégories de droite et de gauche, et que cette métaphore n’est pas forcément pertinente dans un contexte extra-européen, par exemple.

Il ne faut ni essentialiser ces catégories, ni penser que droite et gauche font références à des groupes sociologiques qui auraient leurs intérêts objectifs propres.

Ce sont des catégories qu’il faut envisager d’un point de vue axiologique. Si l’on pense que les valeurs de la gauche sont des valeurs de justice sociale, de souveraineté populaire et d’égalité, à mon avis, ce sont encore des valeurs qui valent la peine qu’on les défende.

Norberto Bobbio défend un argument intéressant dans son petit livre Droite et Gauche : selon lui, ce clivage est structuré par un positionnement sur les inégalités. La gauche défend l’égalité, et la droite justifie, défend les inégalités. Cela permet d’établir une frontière entre populisme de gauche et populisme de droite.

LVSL – Quel clivage faut-il défendre ? Droite contre gauche, peuple contre oligarchie ? Peuple de gauche contre droite oligarchique ?

CM – Il faut d’abord définir une frontière populiste : « ceux d’en-bas » contre « ceux d’en-haut », « le peuple » contre « l’oligarchie ». Mais on peut construire cette frontière de manière très différente : « ceux d’en bas », les immigrés en font-ils partie ou pas ? Ceux d’en haut, qui sont-ils ? Sont-ce les oligarques, l’establishment, une série de bureaucrates ? Tout cela peut être construit différemment ; c’est la raison pour laquelle il y a diverses formes de populismes : des populismes progressistes, des populismes autoritaires… Si on parle d’oligarchie c’est déjà du populisme de gauche quant à l’adversaire que l’on désigne.

Pour moi ce qui est en jeu c’est la manière dont s’effectue la construction du peuple et la construction de son adversaire. Selon la manière dont elle se déroule, on aboutit à une solution autoritaire qui restreint la démocratie ou à une forme égalitaire qui vise la radicalisation de la démocratie : populisme de droite ou populisme de gauche. Je considère qu’il est important de pouvoir distinguer les différentes formes de populisme, quelle que soit l’appellation que l’on donne au clivage (« gauche-droite », « démocratique-autoritaire », « progressiste-conservateur » etc.).

Je souhaite insister sur un point : lorsque je parle de populisme de gauche, ce n’est absolument pas parce que cela me tranquilliserait moralement. Je ne dirais même pas qu’il y a un bon et un mauvais populisme : je suis opposée à l’utilisation des catégories morales en politique… ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de valeurs éthico-politiques, c’est-à-dire propres au politique. Mon attachement à l’idée du populisme de gauche vient du fait que cela permet de défendre une conception partisane du politique.

LVSL – On assiste aujourd’hui à la multiplication de phénomènes qui se caractérisent par leur transversalité, en particulier en France avec le mouvement des gilets jaunes qui, depuis de nombreuses semaines, secoue le système institutionnel français. D’abord qualifié de « jacquerie » voire de « mouvement poujadiste », la transversalité du mouvement a dérouté l’ensemble des observateurs qui ont dû reconnaître qu’on était face à quelque chose de neuf, qui n’avait jamais eu lieu auparavant. Quel est votre point de vue sur le mouvement ?

CM – Avec les gilets jaunes, on se trouve face à ce que j’appelle une « situation populiste ». Je veux expliquer la différence que je fais entre situation populiste et moment populiste. Lorsque je parle de moment populiste, je me réfère à la situation actuelle en Europe occidentale. Mais ce moment populiste est composé de situations populistes, plus localisées et conjoncturelles.

Les demandes des gilets jaunes sont définitivement des demandes qui ont à voir avec des résistances contre ce que j’appelle la post-démocratie, dans ses deux volets : la post-politique et l’oligarchie. Ils veulent avoir une voix, ils veulent qu’on les entende, et mettent en cause, pour cette raison, la post-politique ; d’autre part un certain nombre de leurs revendications renvoient à une critique des inégalités et à des demandes d’égalité.

Je ne dirais pas cependant que les gilets jaunes constituent un mouvement populiste. Dans un mouvement populiste, il y a deux dimensions, horizontale et verticale. Ce que l’on voit avec les gilets jaunes, c’est cet aspect horizontal d’extension de la logique de l’équivalence. Cela correspond tout à fait à ce que nous avons étudié avec Ernesto Laclau : la manière dont un mouvement se constitue à partir d’une série de demandes qui, tout à coup, se reconnaissent les unes et les autres comme ayant un adversaire commun. Mais il n’y a pas chaîne d’équivalences pour autant. Pour qu’il y ait une chaîne d’équivalences, il faut qu’il y ait un principe articulateur, une dimension verticale. Or elle n’existe pas chez les gilets jaunes.

C’est ce qu’on pourrait appeler un mouvement « proto-populiste ». Un mouvement populiste nécessite un principe d’articulation, qui est symbolisé ou bien par un leader, ou bien par une lutte, mais on ne trouve pas cela dans le mouvement des gilets jaunes.

Il y a une extension de la logique d’équivalence, mais il n’y a pas de chaîne d’équivalences qui donnerait un caractère politique, soit une forme de populisme de droite, soit une forme de populisme de gauche. Pour l’instant, on ne sait pas du tout dans quel sens ça peut aller.

LVSL – Peut-on comparer ce mouvement au M5S italien ?

CM – Beppe Grillo constituait un principe articulateur. Je ne crois pas que l’on puisse dire que le gilet jaune joue le rôle de Beppe Grillo, dans la mesure où il ne donne pas au mouvement une dimension de verticalité. C’est ce qui manque, à mon avis.

LVSL – N’est-il pas semblable, en cela, aux Indignés ?

CM – C’est là où je voulais en venir, ça me fait penser aux Indignés. Justement, on trouve dans le mouvement des gilets jaunes les mêmes problèmes que dans le mouvement des Indignés et cela peut déboucher sur la même chose : un essoufflement progressif et ensuite une solution électorale qui porte à nouveau le parti dominant au pouvoir.

Je crois que si les gilets jaunes ne parviennent pas à établir un ancrage institutionnel, ils vont finir comme Occupy Wall Street et les Indignés. Il y a toujours quelque chose qui m’étonne, c’est que tout le monde soit convaincu que le Front national, enfin, pardon, le Rassemblement national sera le grand bénéficiaire des gilets jaunes, alors que leurs revendications ne sont en général pas des revendications du parti de Marine Le Pen. En fait, une grande partie de leurs revendications se trouve dans le programme de l’Avenir en commun. Mais ils ne se reconnaissent pas dans la France insoumise. C’est certainement un mouvement politique, mais qui prend une forme antipolitique de rejet de toutes les organisations politiques.

Il ne faut pourtant pas écarter la possibilité que ce mouvement évolue dans une direction populiste de droite, ou populiste de gauche. Cela va dépendre de la façon dont les différentes demandes vont être articulées. Pour que cela évolue dans une direction populiste de gauche il serait nécessaire qu’il y ait une articulation entre les gilets jaunes et d’autres luttes démocratiques dans un projet de radicalisation de la démocratie. Comme le dit François Ruffin, il faudrait l’articulation entre le peuple des gilets jaunes et celui de Nuit debout. Ce qui est en jeu dans la construction d’un mouvement populiste de gauche c’est une extension de la chaîne d’équivalences à d’autres demandes démocratiques. On a vu des signaux qui vont dans ce sens avec la participation du Comité Adama, ainsi que de certains groupes écologistes aux actions des gilets jaunes. Mais les obstacles sont nombreux et la situation actuelle ne permet pas de faire des prédictions quant à l’issue de ce mouvement…

Entretien réalisé par Lenny Benbara pour LVSL. Retranscription : Hélène Pinet, Marie-France Arnal, Vincent Dain et Vincent Ortiz.