Le droit à la ville, tel qu’il a été théorisé par le philosophe et géographe marxiste Henri Lefebvre en 1967, est plus que jamais menacé par l’avènement de la ville capitaliste, à la fois lieu de consommation et consommation du lieu. Face à la logique de privatisation de l’espace public et de marchandisation du territoire, les classes populaires et les habitants les plus précaires sont les premières victimes. Comment dès lors conquérir un droit à la ville pour tous ? La clé pourrait bien se situer dans notre conception de la propriété, qui ne doit plus s’entendre comme une forme d’appropriation individuelle, mais comme une nouvelle responsabilité partagée. Par Damien Astier.

Le droit à la ville en péril

Comme l’écrivait Henri Lefebvre dans son ouvrage Le Droit à la Ville en 1967, la société

urbaine, qu’il différencie de la ville, est la finalité de l’industrialisation – « l’urbanisation et

l’urbain contiennent le sens de l’urbanisation » –, et la ville est le lieu d’expression de la lutte des classes. Cinquante ans plus tard, on voit comment la classe dominante – la bourgeoisie propriétaire associée à l’aristocratie stato-financière[1] – a façonné une ville comme Paris : privatisation du patrimoine immobilier et des lieux de culture (déchus en lieux de consommation), gentrification et ségrégation socio-spatiale, évacuation de la classe ouvrière (que l’on entendra au sens marxiste comme réunissant aujourd’hui les prolétaires, ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre pour subsister), concurrence des usages et standardisation des commerces et de l’architecture, diktat des rythmes urbains – la proximité de la ville du “quart d’heure[2]” relevant bien souvent d’un « luxe », qui se paye à prix fort sur le marché de l’immobilier.

Les classes populaires, ainsi évacuées du centre de la métropole, se retrouvent exclues trois fois : par la distance-temps (éloignement domicile-travail), par la distance-coût (l’enjeu de la gratuité des transports se pose, la hausse des tarifs de stationnement – sans parler de péage urbain – étant un facteur de ségrégation puissant), et par le coût de « consommation » de la ville (activités de loisir, culture, divertissement, restaurants). En effet, la ville capitaliste, à la fois lieu de consommation et consommation du lieu, comme la définissait Henri Lefebvre, promeut la valeur d’échange – consommation des espaces et produits de la ville – contre la valeur d’usage – la fête, le droit à l’œuvre, le « théâtre spontané » – au point de la contester partout, voire de la résorber dans l’échange. Or, cette valeur d’usage résiste, irréductible, constitutive de l’urbain, enjeu du droit à la ville. Ainsi, comme l’écrit Henri Lefebvre :

« Le droit à la ville se manifeste comme forme supérieure des droits : droit à la liberté, droit à l’individualisation dans la socialisation, à l’habitat et à l’habiter. Le droit à l’œuvre (activité participante) et le droit à l’appropriation (bien distinct du droit à la propriété) s’impliquent dans le droit à la ville. »

On ne peut que constater que l’appropriation de l’espace public, la pratique et l’usage des lieux publics, se trouvent à la fois de plus en plus contestés par leur privatisation et de plus en plus contrôlées, voire criminalisées par la puissance publique (vidéosurveillance, répression des manifestations des gilets jaunes et dans une moindre mesure des militants écologistes, évacuation de Nuit Debout, contrôle de parcours et tentative d’interdiction des cortèges de grèves…).

Les politiques conduites lors des dernières mandatures se sont adaptées à cette tendance de la classe dominante, oscillant entre timides poches de résistance (fermeture des voies sur berges, développement du logement social) et compromis marchands « gagnant-gagnant ». La ville – son territoire – se négocie sur le marché des valeurs d’échange : espace, foncier et immobilier sont rangés au rayon de marchandises et valorisés comme tels, selon l’offre et la demande. Le patrimoine privé municipal n’y échappe pas, jouant le jeu de la course à la valorisation foncière – pourvoyeuse à court terme de recettes municipales asphyxiées par l’austérité – dictée par la densification et l’orientation de la programmation urbaine vers les produits les plus « rentables ». Le dispositif des appels à projets, seul, résiste à sa manière à la stricte logique de marché en négociant la souveraineté municipale contre un renoncement de valorisation.

L’espace public et le patrimoine public municipal – lieux de valeur d’usages par excellence – sont attaqués : concessions publiques hautement valorisées comme le parc des expositions ou encore les parcs de stationnement Vinci, substituant du « privé marchand » à du « public tarifé », naming (POPB devenu Accord Hotels Arena), mécénat (bourse du commerce concédée à M. Pinault) dont les bienfaiteurs s’achètent un capital symbolique à moindre coût (avec défiscalisation partielle à la clé) sur le dos de collectivités locales aux finances publiques taries par la doctrine d’austérité gravée dans les traités européens que le gouvernement applique si consciencieusement.

La ville n’est plus « œuvre » vectrice de valeurs d’usage, mais lieu de consommation et de valeurs d’échange.

On constate également l’émergence d’espaces à statut ambigu comme les lieux « ouverts au public », espaces en réalité privés dont l’ouverture au public est contrôlée et restreinte à des plages horaires définies (centre commerciaux, abords de musées ou monuments, excluant SDF, « fauteurs de troubles présumés » et autres indésirables) : le public est ici regardé comme consommateur et non usager ou citoyen. Et si des « tiers-lieux » émergent encore, souvent autour d’activités artistiques développées sur des friches ou dans des interstices du tissu urbain échappant à la surveillance, rapidement l’État et le marché s’activent à le récupérer, le régulariser ou, à défaut, ordonner sa destruction.

La ville n’est plus « œuvre » vectrice de valeurs d’usage, mais lieu de consommation et de valeurs d’échange. Elle doit être circulée en permanence et jamais appropriée, traversée par des flux de citadins, de travailleurs, de touristes, de consommateurs (à l’instar des capitaux qui, gelés ou bloqués, révèlent l’inanité du système économique capitaliste qui consacre la valeur d’échange et le mythe d’une croissance infinie) et ne jamais prêter le flanc à des fixations durables, des regroupements de citoyens imprévus et par définition « non-autorisés », des irruptions démocratiques directes alors capables de revendiquer leur droit à l’expression, à la contestation, à la révolte, à la ville.

La propreté et la sécurité comme thèmes de campagne municipale particulièrement mis en exergue à Paris participent de cette logique : rendre l’espace public propre, c’est une manière de dire en creux qu’il doit être évacué, aseptisé, vidé et invisibilisé de toute l’indignité et la souffrance que le capitalisme engendre (vive les « pics d’or », non aux « campeurs » migrants du canal) et rendu hermétique à toute expression populaire publique, organisée ou spontanée, susceptible de contester l’ordre. Le confinement sanitaire nous a donné un aperçu, avec ses drones et sa police, de ce que pourrait engendrer une tendance sécuritaire légitimant l’état d’urgence permanent.

Ainsi, comme l’écrivait Henri Lefebvre : « Si la classe ouvrière se tait, si elle n’agit pas, soit spontanément soit par la médiation de ses représentants et mandataires institutionnels, la ségrégation continuera avec des résultats en cercle vicieux (la ségrégation tend à interdire la protestation, la contestation, l’action, en dispersant ceux qui pourraient protester, contester, agir). »

Ce n’est pas de davantage de technologie ou d’innovation en matière de gestion ou de management urbain prétendu « smart » dont a besoin la ville, c’est de (re)devenir un lieu de liberté, d’expression gratuite et offerte, d’art, d’appropriation, de conflit. Une équipe municipale, ou candidate à la mairie, doit nécessairement se positionner par rapport au droit à la ville, c’est-à-dire reconnaître la lutte de classes et choisir son camp : œuvrer pour consacrer la primauté de l’humain, de l’usager qui « fait société » urbaine, porteur de valeur d’usages, ou bien s’attacher à protéger le décor urbain, les propriétaires et exploitants d’une ville réduite à des valeurs d’échange.

La propriété à responsabilité partagée

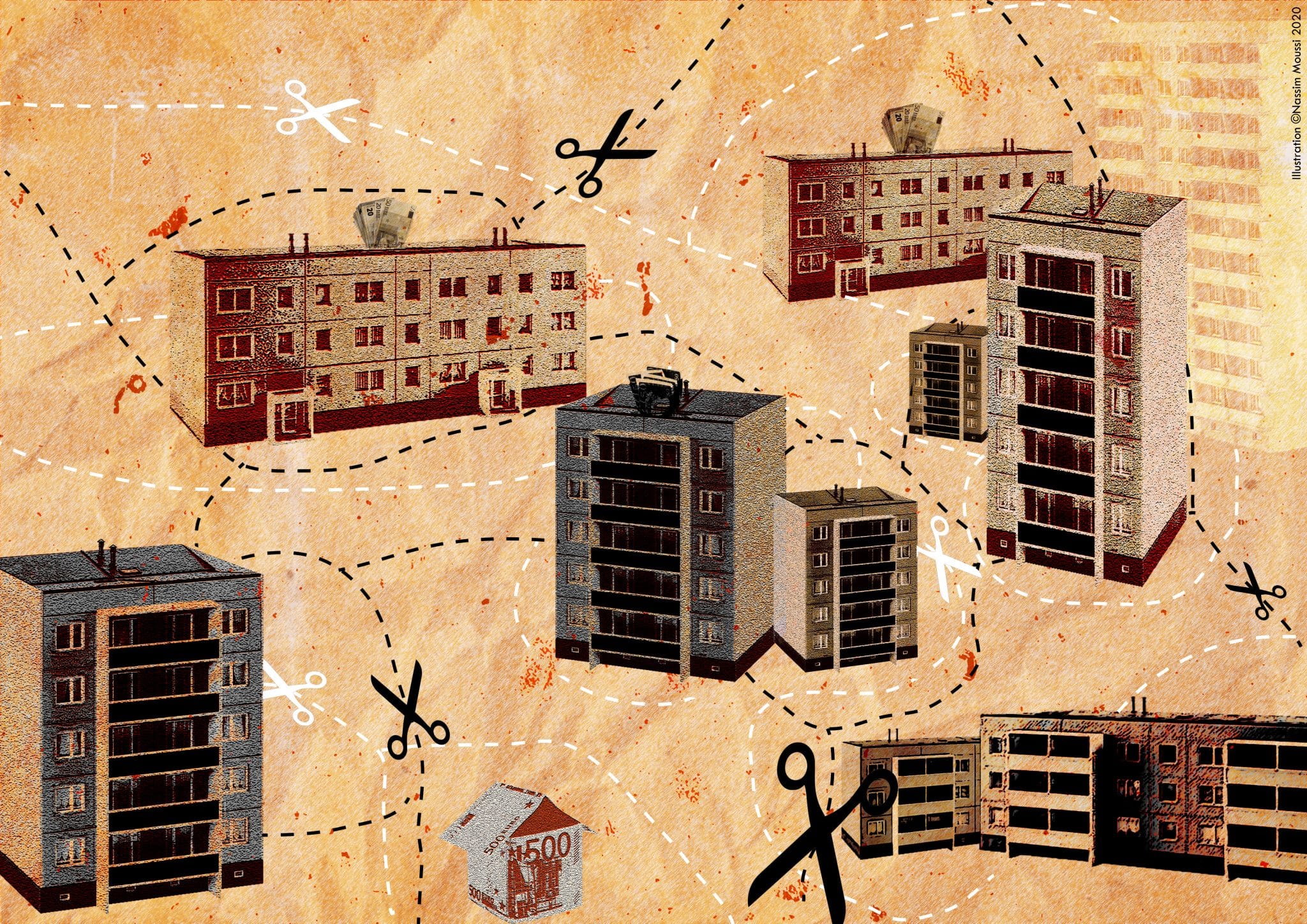

Dans certaines villes, on entend parfois élus et habitants s’insurger, à juste titre, contre la cherté des logements, les immeubles vacants, ou encore contre la disparition des commerces de proximité au profit d’agences bancaires ou d’assurance. Dans d’autres villes, on les voit lutter contre les marchands de sommeil, prédateurs de quartiers en perdition, et s’escrimer à redonner une vitalité à des rez-de-chaussée désaffectés.

Ces situations résultent d’une même logique qui sévit sur la ville, ou plus exactement qui produit la ville : une économie de marché malade. Malade de la spéculation, qui amène à considérer, en zones tendues, l’immobilier comme un placement financier, un « actif » offrant du rendement, comme une action en bourse crache des dividendes… ou s’écroule. Malade aussi d’être dépendante de la santé économique de « sa demande », constituée des habitants et usagers de la ville : trop pauvres, trop précaires, et c’est le parc immobilier qui se paupérise et se dévalue.

Face à ces situations, et plus particulièrement en matière de logement, l’action des pouvoirs publics a longtemps poursuivi deux grandes orientations : ou bien laisser faire le marché, fiévreux ou fébrile, en s’attachant à en récupérer les retombées financières

lorsqu’il est spéculatif et haussier (DMTO, taxes d’aménagement) ou à le perfuser et tenter de l’orienter dans le cas contraire (TVA réduite, investissement locatif), ou bien faire de la ville en dehors du marché, notamment par la construction de logements locatifs

conventionnés (sociaux et intermédiaires), financés par la collectivité et dont le prix d’usage échappe à la logique marchande.

Entre ces deux pôles opposés, de récentes expériences ont vu le jour, qui visent à corriger des aspects spécifiques et déviants du marché. Tout d’abord, on peut songer à l’encadrement des loyers du parc privé, véritable offensive contre la dérive spéculative délétère qui asphyxie les habitants et gentrifie sans fin les centres urbains. La mesure reste limitée actuellement par la modestie du dispositif réintroduit par la loi ELAN, qui ne concerne que les nouveaux baux d’habitation. Une seconde mesure repose sur le contrôle des usages, à travers les clauses d’affectations et autres clauses constructives exigées par les collectivités « propriétaires » sur leur patrimoine cédé dans le cadre d’appels à projets urbains innovants, développés de manière massive depuis la première vague des « Réinventer » initiée par la Ville de Paris. Dans cette approche, la collectivité reprend une forme de souveraineté sur son territoire en contractualisant les engagements du porteur de projet, mais ces engagements restent provisoires et limités dans le temps (quelques années) en raison de la nature des droits cédés (pleine propriété). Enfin, l’impulsion de formes d’accession sociale à la propriété, via le montage OFS-BRS[3] permet de créer un statut de propriétaire d’usage à durée limitée. Toutefois, l’exclusion de recourir au marché pour en fixer le prix, d’une part, et les conditions strictes d’éligibilité des bénéficiaires, d’autre part, en font un produit nécessitant une administration assez lourde.

Ces trois approches partagent néanmoins un objectif commun, bien qu’abordé sous des angles différents : en finir avec la propriété dominante, abusive, c’est-à-dire ôter à la propriété des composantes qui peuvent en faire un danger pour ville, un obstacle à la démocratie urbaine, un péril pour les habitants comme pour les usagers.

Il ne s’agit plus d’opposer le public au privé, le locataire au propriétaire, mais de réconcilier le citoyen « propriétaire » d’un morceau de ville et l’assemblée délibérante garante de la vitalité urbaine.

Aucune de ces approches n’est suffisante à rétablir, seule, le droit à la ville : il faut donc s’attacher à les combiner pour conserver leurs atouts tout en dépassant leurs limites. Cela peut s’obtenir immédiatement sur le foncier public, maîtrisé par la collectivité : à coté des logements sociaux cédés aux bailleurs publics (HLM ou institutionnels) peuvent émerger des logements – et plus largement de l’immobilier – en propriété à responsabilité partagée.

Cela doit reposer sur une modalité : la contractualisation à travers un bail long terme[4] au sein duquel la collectivité encadre ce qu’elle souhaite voir contrôlé (destination, rendement, charges d’entretien…) et sur un principe de partage des responsabilités, qui implique que les clauses supportées par l’acquéreur s’accompagnent d’une sécurité dont la collectivité reste garante (droit de délaissement). Pour ce faire, une foncière publique est nécessaire, associant des fonds propres ou apports en nature de partenaires publics (collectivités, Action Logement, CDC), mais restant pilotée par les collectivités détentrices du droit des sols. L’horizon deviendrait ainsi de municipaliser le sol, pour que le territoire urbain ne devienne plus jamais une marchandise, mais reste une res publica sur laquelle la démocratie puisse s’exprimer[5].

Il ne s’agit plus d’opposer le public au privé, le locataire au propriétaire, mais de réconcilier et coresponsabiliser le citoyen « propriétaire » d’un morceau de ville (l’usager de la ville, qu’il soit habitant, commerçant, travailleur, étudiant) et l’assemblée délibérante garante de la vitalité urbaine. Mesdames et messieurs les élus, à l’aube de votre mandat, posez-vous la question : allez-vous vendre votre ville, et abdiquer petit à petit votre souveraineté, ou préférerez-vous la confier, et en conserver in fine la maîtrise ?

[1] Catégorie tirée de l’ouvrage d’Emmanuel Todd « La lutte de classes en France au XXIème siècle ».

[2] Concept tiré de la campagne « Paris en Commun » de la candidate et maire sortante Anne Hidalgo.

[3] Bail réel solidaire (montage plus sophistiqué que le PSLA, par sanctuarisation de la subvention publique initiale).

[4] Droits réels immobiliers sur le principe de l’emphytéose.

[5] On découvre à quel point l’espace public, parce qu’il est public, est à la fois lieu de friction sociale et d’expression de la souveraineté municipale (voies sur berges à Paris, partage modal, terrasses…).