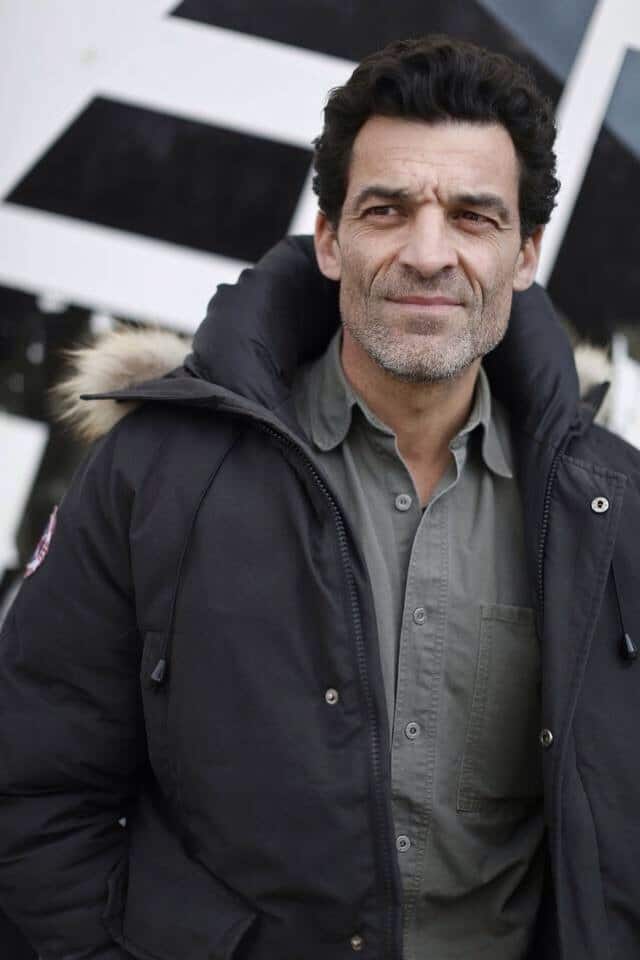

La gestion de la crise pandémique du Covid-19 rappelle une nouvelle fois que l’appareil d’État, depuis plus de quarante ans, a perdu sa vocation, à savoir organiser et défendre l’intérêt général et les services publics. Ceux qui sont au cœur de l’État ont fait en sorte de le priver de cette vocation. L’État est devenu un outil de gestion au service des intérêts particuliers. À l’occasion de la sortie de son livre Fake State, l’impuissance organisée de l’État en France, nous avons souhaité interroger Frédéric Farah sur les ressorts de cette défaite culturelle et sur les solutions à même de libérer l’État et la nation française de cette parenthèse. Entretien réalisé par Valentin Chevallier. Retranscrit par D. Meyniel, L. Plaza et S. Mounier.

LVSL – L’instauration de ce que vous appelez le « Fake State », ce phénomène qui est apparu au début des années 80, comment l’expliquez-vous ? Est-ce purement lié à l’introduction de la pensée économique de l’école de Chicago ?

Frédéric Farah – Je pense qu’il y a dans une famille, d’inspiration libérale, un récit construit dont il faut expliquer la genèse. D’un point de vue économique, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le ralentissement des années 70, la France aurait progressivement rigidifié la vie économique et sociale avec toute une série de réglementations. Cette première idée est exprimée en 1960 dans le rapport Armand Rueff. Il propose un programme qui trouvera pour partie sa réalisation, ou sa promotion, à travers la commission Attali qui dénonce l’absence de concurrence, une rigidité sociale. Ces idées sont déjà là, avant Friedman, avant l’école de Chicago. On voit bien aussi dans les années 60 une sensibilisation, qui existait avant la guerre, à l’idée que l’État ne devrait pas être trop dépensier et qu’il faut se méfier du déficit. Cette pensée, un peu conservatrice, venait de l’idée, dominante du XIXe siècle jusqu’à la crise des années 30, que l’État doit gérer son budget en bon père de famille. Ensuite arrive le moment keynésien des années 30 et, après la Seconde Guerre mondiale, on laisse de côté cette idée du bon père de famille. Cependant, l’adhésion à la construction européenne dès les années 50 oblige l’État à couper dans certains budgets. C’est comme ça qu’il va, pour le financement de l’économie, favoriser la bancarisation de l’économie française en développant le secteur bancaire.

LVSL – Était-ce déjà une modification depuis un petit moment de la formation de nos élites ?

F.F. – Dans la nouvelle élite d’après-guerre, l’Inspection générale des finances (IGF) incarne une pensée assez conservatrice en matière économique et financière. On le voit bien à travers ce personnage qui déjà veut remettre un peu en cause ce dirigisme dès les années 60. C’est le jeune Valéry Giscard d’Estaing. Ce dernier est déjà l’incarnation, dès les années 66-67, de cette élite qui veut autre chose. Cela se manifeste dans le démantèlement progressif à partir des années 1960 de ce que l’on avait appelé le système du circuit du Trésor. L’État faisait en sorte de ne pas passer par les marchés financiers et de préférer toute une série de circuits administratifs pour faire en sorte, et c’est tous les travaux de Benjamin Lemoine, de montrer que l’État ne va pas être dépendant des marchés financiers, que l’État va avoir ses propres ressources pour éviter un raisonnement en termes d’aides publiques. On voit ainsi très bien que dès les années 60, l’idée qu’il faut remettre en cause ces circuits et revenir vers une logique plus marchandisée apparaît. Elle commence à se diffuser dans l’administration. Penser qu’il y avait une espèce de consensus keynésien dans les élites françaises d’après-guerre me paraît donc un peu imprudent à dire. Croire qu’il y a une espèce de keynésianisme comme en Grande-Bretagne qui se serait imposé de la même manière en France après la guerre, on ne peut pas le dire. Surtout que nous sommes dans l’après-guerre, à une époque que Pierre Rosanvallon a racontée dans son livre l’État en France, où l’État se fait modernisateur keynésien. Avec l’Insee créée en 1946, on crée le Plan, ainsi on se donne les outils pour agir mais sans forcément colorer ça. On fait du Keynes mais on ne le dit pas. Nous sommes dans un après-guerre où il faut repenser une élite discréditée du fait de la guerre, du fait de Vichy, etc.

LVSL – Ce changement s’opère également avec des idées venues de l’extérieur et qui infusent au sein de la société et de l’élite françaises ?

F.F. – Oui, arrive un autre temps qui vient des États-Unis où le keynésianisme commence à reculer dès 1963. La Nouvelle économie classique commence à se faire connaître et à être diffusée dans l’administration française, au début des années 70, pas avant. Puis, il y a aussi un événement politique très important : cette phase de 1968 à 1975 où la contestation sociale devient de plus en plus importante et inquiète toute une partie du patronat et des élites. C’est l’automne chaud en Italie en 1969, ce sont les grèves en 1968 en France, ce sont les contestations sociales en Allemagne, etc. On voit bien qu’il y a une inquiétude dans le patronat et les élites parce qu’après-guerre, on a vu de manière imparfaite l’arraisonnement du capitalisme par la démocratie, c’est à dire avec ce que Karl Polanyi a appelé un réencastrement. Il y a la volonté, d’après les travaux récents de Grégoire Chamayou, de contrôler sans passer forcément par la répression violente. Il ne s’agit pas simplement de séduire par ce que Luc Boltanski avait appelé la récupération de « la critique artiste ». Boltanski a dit : « Il y a deux types de critique au capitalisme, la critique sociale et la critique artiste », la seconde revendiquant plus d’autonomie, plus de reconnaissance individuelle… Il y a une autre façon de faire de la discipline : créer de la précarité. Cela signifie déstabiliser les conditions non seulement de travail mais du travail, c’est-à-dire du type de contrat. Ce rôle disciplinaire par rapport aux conditions salariales, c’est l’Europe, la Commission européenne qui va le jouer.

LVSL – Quel rôle la gauche joue-t-elle dans le développement de ces idées ?

F.F. – À la fin des années 60, la deuxième gauche insiste beaucoup sur la dénonciation du tout politique. La décennie 70, qu’on a appelé la décennie antitotalitaire, a dénoncé ce qui se passait en URSS, etc. Au-delà de cette critique tout à fait fondée, il y a eu un manque légitime progressif de l’idée du tout est politique – et derrière de l’idée de l’État, de son action, de son volontarisme, etc. À cela s’ajoute un terreau anthropologique culturel qui favorise un certain libéralisme. C’est l’affirmation dans la société française après la Seconde Guerre mondiale d’une grande poussée d’individualisme. C’est la Sécurité sociale qui a permis cette affirmation de soi. En nous libérant de la nécessité – le malade est protégé, le vieux touche une retraite, etc. – la sécurité sociale a permis de se préoccuper de soi-même. Il y a donc une affirmation de l’individu, ce qui est un terreau très favorable pour le libéralisme. En effet, celui-ci met en avant le fait de libérer l’initiative individuelle, que l’individu ne soit pas parrainé par un État, etc. Comme vous avez au même moment la dénonciation du politique, du collectif, etc., le libéralisme ne va pas simplement trouver dans des idées économiques de quoi prospérer, il va trouver dans un nouveau terreau culturel de quoi être promu. Tout ce qu’on voit dans les années 80 est formidablement analysé par Alain Ehrenberg dans ses livres Le culte de la performance, La fatigue d’être soi : l’idée de l’individu performant, fort, avec ce symbole de l’individualisme conquérant qu’a été Bernard Tapie, l’entrepreneur qui réussit, individuellement. En face, la figure de l’individualisme souffrant qui apparaît dans les années 90, c’est le SDF.

LVSL : Quel résultat produisent ces idées ?

F.F. – Tous ces éléments, se coagulant petit à petit, créent, par petites touches, un paysage qui va rendre possible la remise en cause d’un État qui serait jugé trop présent, trop puissant, omnipotent, inefficace. Ce sont toutes les critiques de Michel Crozier sur la bureaucratie, ce sont toutes ces choses-là qui irriguent alors. Ce ne sont pas des gens qui se réunissent le soir pour comploter. C’est un contexte, un imaginaire qui change sans concertation ni coordination. J’ai voulu montrer dans mon livre comment dès les années 70, dans des directions clefs du Trésor, de la prévision, etc., des individus arrivent progressivement avec un corpus d’idées et de réflexions dans la manière de conduire les finances publiques et l’économie. Ils sont déjà différents d’une génération qui, elle, a connu la guerre. Les hommes qui prennent en charge le Plan après la Seconde Guerre mondiale sont des gens qui ont connu la crise des années 30, la guerre, qui ont résisté. Certains ont même été torturés. Pour ces nouvelles générations qui prennent les commandes, la guerre ne devient progressivement plus qu’un artifice qui a sa place dans les livres. Ils étaient encore des bébés ou des jeunes enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont peut-être connu des privations mais n’ont pas fait la guerre. Progressivement, le changement générationnel entraîne un éloignement du modèle bâti en 1945. Il y avait par exemple une sensibilité à l’égalité après la Seconde Guerre mondiale par la volonté d’en finir avec des idéologies racialistes fondées sur l’inégalité et qui voulaient la légitimer. Après-guerre, les élites rappellent qu’il n’y a pas de paix sans justice sociale et ils reviennent sur l’idée de l’égalité. Puis tout cela s’éloigne, et n’est plus qu’une affaire de livres ou de passé. Cela devient moins présent à l’esprit et le paysage change progressivement pour proposer autre chose.

LVSL – La construction européenne devient un élément central chez les nouvelles élites ?

F.F. – N’oublions jamais qu’après la guerre, l’État social et la construction européenne sont les deux piliers chez les élites pour que les années 30 et les horreurs ne reviennent pas. La construction européenne a été pensée évidemment comme un rempart contre la crise des années 30 mais elle est aussi, dès le départ, bâtie avec une idéologie non redistributive, non keynésienne, non socialiste. N’oublions pas que le moteur principal de la construction européenne ce n’est pas la paix, c’est l’anticommunisme. La construction européenne a ainsi avancé parce que nous avions un ennemi : l’URSS. Dans son livre La mélancolie démocratique, publié en 1990, Pascal Bruckner écrivait : « L’URSS nous a fait le pire coup, elle nous a privés d’un ennemi ». N’oublions pas non plus que le marché unique, c’est l’enfant de la crise des euromissiles de la fin des années 70. Quand Mitterrand voit que nous nous éloignons du camp atlantique et que des pacifiques se trouvent chez les Allemands à l’Est, il dit à Jacques Delors, alors à la tête de la Commission européenne, qu’il faut trouver un nouveau projet, quelque chose qui rapproche. Il faut de fait articuler la crise des euromissiles et le discours de Bundestag de 1983 avec les propositions de Delors pour le marché unique. Il faut bien voir que dès le départ le ver est dans le fruit. Le compromis des années 50, qui voit le Traité de Rome établir en 1957 que les services publics sont à la fois un monopole d’État et une délégation de service public, éclate dans les années 90. Ensuite, arrivent les événements qui vont construire la légitimation de cette chose d’inspiration libérale. Il y a tout d’abord cette chose étrange qu’on a appelé la crise des années 70. La crise des années 30 a fini avec la Seconde Guerre mondiale mais quand finit celle des années 70 ? À l’époque, les gouvernements pensent que c’est un simple trou d’air et ils continuent à mener une politique à-peu-près identique qu’auparavant. Quand Giscard d’Estaing est élu, Jacques Chirac fait une relance économique de 1974 à 1976 puis il laisse la place à Raymond Barre qui, lui, applique la rigueur. Les libéraux se saisissent de cette crise pour essayer de montrer que le keynésianisme ne marche pas, que l’État est trop présent. C’est « l’occasion qui fait le larron ». Ainsi, le discours libéral se saisit de ces occasions pour dire que la mécanique keynésienne ne marche plus, que les interventions de l’État génèrent de l’inflation et de la dette. Raymond Barre, à son arrivée en 1976 explique qu’il faut en finir avec cette plaisanterie en menant une politique de la rigueur tout en libéralisant le marché. Il crée en 1979 le CDD. Raymond Barre est un élève d’Armand Rueff, ne l’oublions pas, c’est la même filiation intellectuelle. Qu’on ne s’y méprenne pas, je suis la dernière personne au monde qui puisse être complotiste. A contrario, ce qui m’intéresse c’est de faire des généalogies, des archéologies…

LVSL – Oui, vous faites une sorte de cartographie à même de déjouer les théories complotistes dans votre livre.

F.F. – C’est simplement par quoi on est éduqué, quels sont les idées qui nous habitent… Raymond Barre amène le CDD et c’est ça la force des choses : quand quelque chose s’inscrit dans le paysage on a l’impression qu’il toujours été là. Le CDD a quarante ans ni plus ni moins. Il ne faudrait pas parler du tournant de la rigueur dès 1983. Il faudrait dire qu’il y a eu une première inflexion, un premier tous de vis en 1976 et une deuxième qui arrive ensuite et où on veut renouer avec les vieilles doctrines du type : « Il faut être en équilibre… Il faut éviter un excès des dettes… » Ces propos sont tenus vingt ans avant le traité de Maastricht. Au départ on dit qu’il faut soutenir la croissance. Ensuite, le G5 se réunit à Tokyo et dit qu’il faut maintenant combattre l’inflation. Combattre l’inflation ce n’est pas juste un jeu, une virgule : c’est agir sur le cœur de l’activité économique c’est à dire sur la répartition. Quand il y a un peu d’inflation, le pouvoir est entre les mains du débiteur. De fait quand vous payez un peu de dettes ça lisse votre crédit, donc quand il y a un peu d’inflation ça lisse le crédit. Et quand on combat l’inflation on transfère la richesse du débiteur vers le créancier. En suivant, dès les années 70, dans les administrations françaises, on voit déjà à l’œuvre ces pensées économiques dont je parlais, qui se diffusent. Mais à cette époque, Bercy n’a pas la puissance qu’il a aujourd’hui. Ce qui est intéressant avec la montée de cette espèce de libéralisme, c’est la montée des entités financières comme le Trésor, les directions financières européennes. Là sont les lieux de pouvoir. Puis un autre événement accélère la diffusion de ces idées, c’est la victoire de Thatcher sur les mineurs. C’est un facteur psychologique quand on connaît la puissance des mineurs anglais, le syndicalisme en Europe n’a pas encore commencé sa décennie noire, quand les effectifs s’effondrent vers la fin des années 80, quand les bastions historiques disparaissent. N’oublions pas que les trois grandes figures héroïques de l’ouvriérisme en France étaient le métallo, le cheminot et le mineur. Le mineur disparaît, le métallo progressivement aussi et le cheminot est mutilé. Une partie du haut-patronat se dit que c’est le moment de ce que j’appellerais la Reconquista. En 1983 le CNPF, l’ancêtre du MEDEF, dit « 83, l’année de la flexibilité ».

LVSL – Revenons-en aux socialistes. L’arrivée au pouvoir en 1981 de Mitterrand aurait dû stopper cette inflexion libérale dont vous faites mention.

F.F. – Au cours de cette décennie 1970, la dénonciation de l’État, de son omniprésence, se développe avec cette deuxième gauche qui a toujours reproché à la première d’être jacobine, avec cette gauche autogestionnaire qui progressivement se grippe au fil du temps. L’époque est davantage à l’émancipation, à l’affirmation individuelle, à la contestation de l’État, à la remise en cause du dirigisme. L’idée d’un État qui intervient, ça respire la Quatrième République, ça sent la vieillerie… On a fait un mauvais procès à la Quatrième République mais tout de même, elle a amorcé la construction européenne, elle a réalisé la reconstruction. Après, elle s’est engluée dans deux guerres coloniales mais cette IVe République est la « mal-aimée » comme disait Georgette Elgey. Pourtant son bilan économique et social n’est pas mauvais. Lorsque les socialistes arrivent en 1981, ils sont issus d’un parti (NDLR : le Parti socialiste) qui n’a jamais été ouvriériste, parti qui n’a jamais été un parti de masse. C’est un parti qui était composé des nouvelles classes moyennes issues des Trente glorieuses : les profs, les infirmiers-infirmières, les catégories B de la fonction publique, une partie des catégories A. Le PS n’a jamais été un parti de masse ouvrière. En plus, son fond marxisant était plus du décor que réel. Il y en a certains au PS toutefois qui connaissaient Marx comme Jean-Pierre Chevènement. Le PS a permis à Mitterrand de gagner à Épinay et ce dernier était heureux au congrès de Metz de 1979 de battre Michel Rocard. Mais hormis ce fait, qu’a-t-il pesé ?

Quand les socialistes arrivent au pouvoir, ils arrivent à l’intérieur du pouvoir. Les élites du Parti socialiste avaient déjà fait la bascule vers autre chose comme une partie de l’administration financière avait déjà fait la bascule quelques années auparavant. Et il y avait la façade de Mitterrand dont les mots qui le caractérisent le mieux sont trouble, ambiguïté, conviction mal établie, fuyant… Mitterrand c’est le clair-obscur permanent, il fait du bien parce qu’il est romanesque. Dans les starting-blocks de 1981, il y a déjà une option qui sent le passé, mais qui ne le sait pas, c’est l’option Chevènement qui, pour faire vite, incarne le dirigisme à la française, la planification, la politique industrielle, l’État qui doit utiliser tous ses outils, dont la dévaluation du franc. Le signe que ce camp avait déjà perdu, c’est qu’au moment-même où ils rentrent à l’Élysée, ils devaient dévaluer le franc mais ils ne le font pas alors que c’était à ce moment-là qu’il fallait le faire. Il y avait la deuxième ligne, rocardo-delorienne, qui, elle, voulait liquider ce fond marxisant, dirigiste et qui va se saisir de l’Europe et de ses directions libérales pour s’y engouffrer et proposer sa ligne. C’est celle-ci qui va l’emporter mais au départ on croit naïvement que c’est la première qui va gagner. Pourquoi ? Il faut toujours se décentrer : j’ai lu beaucoup de travaux de Barba et de Pivetti, des italiens non traduits en français, dont Scomparsa della sinistra, c’est à dire la disparition de la gauche en Europe. Cela m’a frappé moi-même quand j’ai lu Barba qui disait : « Est-ce que nous sommes à l’époque de la mondialisation au début des années 80 ? ». La réponse est non. Et pourtant la banque centrale est encore à nos ordres, on dispose du franc, on contrôle encore les prix, on nationalise une partie de notre économie, on détient la majorité du secteur bancaire, etc. Et cela se finit en pantalonnade en 1983…

Les capitaux ne s’enfuient pas à la vitesse de la lumière comme aujourd’hui. Maastricht n’existe pas encore. La désinflation compétitive en 1983 est une fabrication de la haute administration française. Il n’y a même pas une coloration, une revendication théorique à Friedman, rien de tel. C’est l’administration qui invente cela. C’est l’État qui lance un programme de privatisation, ce n’est pas le marché. On a créé un complexe où tous ces éléments vont être favorables à la bascule. Ensuite il y a eu le prétexte de la contrainte extérieure, tant mise en avant dans les années 80 et qui porte le nom aujourd’hui de mondialisation. C’est l’instrument de la discipline parce que cela va modérer les revendications salariales et la désinflation compétitive. Cela va raboter le pouvoir de négociation des salariés. Le chômage va servir de chantage pour la modération salariale. Cela ne veut pas dire pour autant que l’État ne peut pas être l’État providence ou que l’État providence disparaît. Au contraire, il doit anesthésier les effets palpables donc il serait fou de se retirer. Mais lorsque vous observez que l’imposition de la dernière tranche des revenus est autrement plus élevée, autour de 56/60 au début des années 80, contre environ 40 aujourd’hui, vous comprenez que le problème n’est pas l’explosion de la dépense publique. C’est l’effondrement des recettes. À partir de la fin de la décennie 1990, la dépense publique est de plus en plus contenue.

Ce n’est pas que le PS ne résiste pas, de l’intérieur il est déjà acquis à autre chose. Qui favorise la libéralisation des capitaux ? Les socialistes… Après, il était nécessaire de légitimer un discours parfois théorique scientifique en mobilisant la science économique, en mobilisant toute une presse mainstream pour dire que les socialistes ont enfin grandi, qu’ils se sont rendus au réalisme. C’est ce que Rocard commentait en disant « on a enfin une culture du gouvernement ». Il s’agissait de mettre dans tous les manuels d’économie de générations entières d’étudiants que le mal dans le monde c’est la relance Mauroy 81/82. Le truc qu’il ne fallait pas faire, c’est l’archaïsme socialiste, c’est le vieux keynésianisme. Pourtant, au vu de la situation de l’époque, la relance est une bonne réponse mais les partenaires ont joué non-coopératifs car ils faisaient de la rigueur à côté. Cela a légitimé l’idée que la nationalisation, le contrôle des capitaux, le contrôle des prix, tous ces éléments étaient des vieilleries avec lesquelles il fallait en finir. Donc en fait tous ces éléments ont créé, sans aucune coordination ou concertation, un climat, un contexte, un espace favorable à la promotion d’idées d’inspiration libérale, qui regardent la nation comme une entreprise. Ce moment de la modernisation est consacré par les nouvelles élites incarnées cette fois-ci non plus par Valéry Giscard d’Estaing qui était déjà quarantenaire, bientôt cinquantenaire, mais par le jeune Laurent Fabius.

Ainsi, en rappelant que cela se fait sans coordination ni concertation, la dénonciation du politique, le nouveau terreau culturel, tout cela favorise l’affirmation de quelque chose qui va prendre sa force dans ce qu’on va appeler les années 1980, les années fric, où les socialistes sont appelés le « gang des R25 ». Ensuite on a essayé de raconter une belle histoire, quand les privatisations sont arrivées. On a mobilisé Catherine Deneuve pour qu’elle nous fasse des jolis slogans avec de la pub pour Suez. Il fallait rendre ça glamour et dire que c’était ça la modernité. On ne se rendait pas compte alors qu’on payerait le prix, quarante ans après, de la désindustrialisation, de ces influences politiques pour avoir une série de sortes de crises en tant que telles… Ainsi ce sont tous ces éléments qui rendent possible l’affirmation de nouvelles élites, le changement culturel, toutes ces choses-là qui vont rendre possible une autre orientation. Je pense qu’observer les choses par le seul prisme économique fait manquer plusieurs paramètres. Il faut mobiliser plusieurs choses pour voir ce qu’implique ce nouveau paradigme.

LVSL – Concernant l’introduction des règles de la concurrence, la destruction de l’article 9 du Préambule de 1946, l’École de la régulation avec la privatisation progressive d’entreprises d’utilité publique, etc. Quel rôle a eu l’Union européenne par rapport à ce travail déjà fait en interne ? On laisse souvent entendre que tous les maux viennent de l’Union mais comme vous le dites bien les élites néolibérales de l’État ont déjà fait tout un travail au préalable. Est-ce qu’il y a une possibilité d’inversement de tendance ou par résignation le cadre établi empêche toute forme d’alternative ?

F.F. – L’Union européenne est à l’image de ce qui se passe dans les années 1980. Sa tendance originelle non keynésienne et non redistributive s’approfondit dans les années 1980, du fait de l’effondrement du contre-modèle soviétique et parce que les États ont accepté que l’Union européenne prenne cette forme. Les États ont voulu le marché unique. Maastricht a été signé et ratifié. Nous avons créé un cadre qui a figé de manière durable un rapport de force favorable au capital contre le travail. Conséquence de ces décisions, les Européens n’arrivent plus à se penser comme des partenaires mais comme des concurrents. Il y a une compétition qui est pire entre Européens qu’entre les Européens et le reste du monde.

Deuxièmement, la cécité de la gauche sur l’euro m’exaspère. L’euro est une arme de destruction massive des droits des salariés. Il ne doit jamais être détaché des traités qui l’accompagnent comme le Pacte de stabilité de croissance. Ces traités impliquent des réformes structurelles du droit du travail et de la protection sociale, c’est-à-dire des réformes des dépenses publiques – qui sont essentiellement des dépenses sociales. Alors que ces dépenses publiques et sociales sont les moyens de ceux qui n’ont rien, l’euro – par son obsession de la stabilité des prix et de la libre circulation des capitaux – s’assure de toujours donner un coup d’avance au capital sur le travail. Cette monnaie n’a pas vocation à stimuler l’emploi ou à protéger les droits des travailleurs. En Italie et en Grèce, les réformes qui ont accompagné la mise en place de l’euro concernent les retraites, la protection sociale, les droits sociaux… En outre, nous avons créé une monnaie privée, alors que la monnaie est un bien social, un bien politique en tant que tel. Que la gauche ait pu penser que l’euro n’était qu’un vulgaire instrument qu’on pouvait mettre au service d’un projet social est gravissime.

Même si les dépenses publiques et sociales restent importantes, la mutation de l’orientation des politiques de protection sociale est vraiment problématique. Nous avons vu les conséquences des projets de privatisation de La Poste et de France Télécom, et de la gestion de l’hôpital public comme d’une entreprise. Dans le cadre actuel – avec ces règles européennes, cette banque centrale européenne et ces réformes structurelles comme réduction du périmètre de la protection sociale – il est difficile d’imaginer comment faire des politiques économiques différentes. La consolation est de dire : « Le social est suffisamment fort pour amortir » et que l’on va faire de la formation. La formation est toujours présentée à la solution à tout, dans un cadre ultra contraint, alors qu’en réalité, elle ne règle les problèmes qu’à la marge.

On se retrouve avec la même situation pour le plan de relance Castex de 100 milliards d’euros. Vous ne pouvez pas envisager un plan de plus en plus fort car l’outil monétaire pour créer la monnaie qui va avec n’existe pas. Même Bruno Le Maire a avoué le Fake State ! Il dit : « Si je vais voir les emprunteurs, les financiers et que je leur dis que je ne les rembourse pas, ils ne voudront jamais me prêter ». Dans l’actuel cadre européen, si l’on ne change pas, on ne peut pas faire autre chose que ce qu’ont fait Hollande et Sarkozy, c’est à dire des exonérations de cotisations sociales, fiscalisation de la protection sociale et ainsi de suite… On nourrit l’impuissance.

LVSL – Il y a un point généralement peu abordé concernant le démantèlement de l’État. Les étapes de la décentralisation en France suivent la logique des étapes européennes en matière de décentralisation, soit d’un renforcement des collectivités territoriales. On parle aujourd’hui de différenciation avec le projet de loi 3D. Selon vous, et en rapport avec ce que vous disiez sur les services publics et l’intérêt général, est-ce que ce semblant de proximité des territoires (sic) avec les citoyens peut renforcer/accélérer la destruction de l’État au profit de logiques concurrentielles dans les territoires ou est-ce une fausse piste ?

F.F. – De mon avis, la construction européenne d’après-guerre s’est fondée sur une erreur, qui a été l’antinationisme, c’est-à-dire l’idée selon laquelle la Nation est égale à la guerre. Elle a cru que l’hitlérisme était un nationalisme alors que l’hitlérisme était un racialisme. Bien sûr que la nation peut conduire au nationalisme, mais au nom de la Nation on peut défendre une forme de patriotisme. La construction européenne s’est plutôt tournée vers le régionalisme, vers « les Grandes Régions ». Une manière de subvertir les nations assimilées à la guerre a été d’imaginer progressivement la possibilité de regroupements régionaux. Ces dernières années, des fusions et des regroupements de communes ont été présentées comme étant « la modernité ». Or, à l’époque où il existait 36 600 communes – ce qui n’est plus le cas – la plupart étaient de petite taille, il y avait une proximité réelle entre le maire et les habitants. Le maire était un inconnu sans étiquette politique. On pouvait lui parler. C’était un médecin, un instituteur, ce n’était pas un professionnel de la politique. Or, en fusionnant, on s’est éloignés les uns des autres au nom d’une certaine « modernité » et de la « proximité ».

D’autre part, comme s’est développé une idéologie concurrentielle de plus en plus forte, cela a modifié la nature de la première et de la deuxième DATAR. La première est celle habitée par l’ouvrage de Gravier Paris et le désert français. L’obsession à l’époque est l’égalité entre les territoires, réduire les écarts entre les régions, avec l’élément clef de la République : le département providence. N’oublions pas que la fonction première du train est l’aménagement du territoire, avec le plan de 1879 qui était de mettre dans chaque préfecture une gare. C’est l’esprit de la première DATAR. La deuxième DATAR dans les années 1990-2000 est tiraillée entre la logique d’attractivité et la logique d’égalité. Or comment maintenir l’égalité quand il faut favoriser le concurrentiel, être attractif et attirer des investissements ?

Aujourd’hui, et c’était déjà à l’œuvre en 1982, avec le délitement et la désertion des services publics de l’État, on recrée un niveau régional/local. Derrière cette décentralisation se cache un risque de mettre fin au keynésianisme territorial entre les différentes régions. Cette logique de plus en plus concurrentielle aboutira à des régions dynamiques tandis que d’autres se retrouveront à la traîne, avec des services publics et des moyens de l’État qui vont se déliter progressivement.

Je crois que c’est aussi une source d’inquiétude au moment même où la Nation civique et républicaine française traverse une période de troubles considérable. Même si elle n’a jamais été idéale, les principes qui l’ont guidée – une Nation ouverte, contractuelle, qui a le souci d’égalité, et qui ne reconnaît qu’une seule communauté, la communauté nationale au travers du lien politique – sont en plein affaissement.

Cela fait ressortir toutes sortes de revendications féodalistes. Je ne ferai pas de parallèles imprudents mais je viens du Liban. Bien sûr que les histoires sont différentes et ne se comparent pas, mais dans ce pays l’on n’a jamais réussi à former une conscience nationale. C’est un pouvoir de partis, de milices, qui distribuent des services contre la vie politique, sociale de ce pays. Aujourd’hui les citoyens appellent à un véritable État impartial, soucieux de l’intérêt général, qui ne soit pas un État confessionnel se mettant au service d’intérêts privés. Cette histoire libanaise est très différente, mais elle doit rester dans notre esprit pour nous dire de faire attention à la disparition de l’élite soucieuse de l’intérêt général et à la féodalisation. Il faut bien le garder à l’esprit.

LVSL – Il semble que malgré tout, après la crise de 2008, il y a eu dans les consciences une forme de victoire du vocabulaire propre au « Fake state » sur la dette, les rigueurs, les réformes structurelles et à ce qu’il véhicule chez bon nombre de concitoyens. Vous dites rapidement que parmi les solutions il faut recréer une forme d’hégémonie, regagner une influence culturelle et politique, mais plus concrètement comment cela se diffuse ? Est-ce qu’il faut faire comme dans les années 1960/1970, à savoir recréer des éléments permettant de mettre fin à cette parenthèse ?

F.F. – C’est une source d’inquiétude énorme. Il y a de la contestation, les gens sont préoccupés, mais comment faire coaguler tout cela ? Comment faire en sorte que ces préoccupations se rejoignent pour clôturer ce cycle d’inspiration libérale ? La vraie victoire doit être intellectuelle et culturelle, c’est-à-dire essayer à la fois de former les gens autrement, et en même temps développer d’autres récits que ceux que l’on entend depuis 40 ans. Comment faire pour que tout cela opère comme d’autres idées ont opéré dans les années 1960/1970 ? J’avoue être très inquiet car nous vivons dans une époque où il y a d’autres tentations qui compliquent cela.

Ce que j’aime dans le travail du Vent Se Lève c’est qu’il y a un mouvement de sérieux intellectuel, de réflexion, de construction, de prendre les choses à bras le corps. Mais je vois parfois s’affirmer dans l’espace public, et cela m’inquiète, des courants apocalyptiques qui attendent l’effondrement et qui reçoivent de plus en plus d’audience. Il y a des versions mal pensées de la décroissance, de l’écologie qui prennent de plus en plus de place dans le monde médiatique.

Une voie construite et raisonnable ne pourrait-elle pas exister ? Comment trouver les voies du changement ? Cela fait depuis 2008 et la crise sanitaire renforce cet état d’esprit, que nous ne voulons plus de ce moment libéral. Plus on avance, même vers le mur libéral dans lequel on vit, plus j’ai peur qu’il n’y ait pas des hommes et des femmes qui aient les outils et la réflexion nécessaires pour faire ce à quoi j’appelle de mes vœux : repenser l’État, la formation dans les grandes écoles, resocialiser l’économie, limiter la circulation des capitaux, etc. On ne pense même plus à réfléchir à la nationalisation… Je suis inquiet de la disparation d’un cadre commun de pensée. Je ne dis pas qu’il faut restaurer le passé, mais on a tellement intégré le monde dans lequel on vit que je ne vois pas comment sortir de l’hégémonie actuelle. Quarante ans c’est très court dans l’histoire de l’humanité, mais à hauteur d’homme ou de femme, c’est énorme.

On a créé Sciences Po en 1871 après la guerre contre la Prusse. On a créé l’ENA au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. S’il n’y a pas une réforme de ce genre, nous n’y arriverons pas. Quand je vois la réforme de l’université, les réformes Blanquer à l’école, je suis très inquiet parce que ce sont des machines à tuer les imaginaires, à tuer la réflexion et au contraire à perpétuer le même système. Je ne sais pas si ceux qui sont aujourd’hui lycéens et jeunes étudiants auront les cadres intellectuels à penser. Ce livre est justement le témoignage de ma propre impuissance dans un ouvrage qui dénonce l’impuissance. Je reste attaché à l’humanisme.

LVSL – Enfin, est-ce volontaire et est-ce qu’il y a une logique derrière votre utilisation du « Fake State » qui est un anglicisme ? L’emploi du « Fake State » est à dessein ou cela sonnait-il juste bien ?

F.F. – J’ai choisi ce terme parce qu’il sonnait bien avec les expressions actuelles de « fake news », et parce que j’ai voulu aussi subvertir à la fois par la dérision, et en même temps en construisant un concept, cette langue néomanagériale qui nous habite. J’ai voulu subvertir cette langue insupportable. J’ai ramené l’État-Nation à l’image de ce qu’il est aujourd’hui, un truc bidon. Et comme aujourd’hui on pense qu’on lui donne de la qualité en le mettant en anglais je me suis dit que j’allais dénoncer cet État. C’est un État fake, et cela leur va bien à ces gens-là. Au-delà même du « ça sonne bien », choisir le nom de Fake State était une manière d’exprimer mon dégoût. L’État comme il fonctionne actuellement me dégoûte.