De l’introduction du scrutin proportionnel aux Européennes de 1999 à l’irruption du Brexit Party : les scrutins européens ont chamboulé le système politique britannique. Retour sur ces évolutions, accélérées ces cinq dernières années.

Les élections européennes de 1999 sont les premières élections à la proportionnelle au Royaume-Unis De nouveaux partis percent à cette occasion, comme l’UKIP avec 6,5 % des voix mais aussi les Verts avec 5,3% des voix. Grâce au scrutin proportionnel, ces partis obtiennent des élus. Ce que n’avaient pu avoir les Verts en 1989 malgré leur score de 14,5% des voix. Le vote pour ces partis devient perçu comme utile et fournit des élus européens qui leur permettent d’avoir un noyau dur de professionnels de la politique.

L’effet sur les partis traditionnel est non négligeable. Le Labour et les conservateurs passent de 59% des voix en 1999 à 48% en 2004 puis à 42,6 % des voix en 2009 avant en 2014 de remonter à 47%. Si on ajoute à ce total les libéraux démocrates, seul autre parti fortement représenté au Parlement britannique, on arrive certes à 71% en 1999 mais on tombe à 62,5% en 2004, à 56% en 2009 et enfin à 53, 6 % des voix en 2014. On note d’ailleurs que la remontée de 2014 du total des deux partis traditionnels de gouvernement s’explique par la cannibalisation des libéraux démocrates.

Les européennes ont donc habitué une proportion non négligeable des Britanniques à voter pour des partis non représentés à Westminter et a renforcé ces partis. Il s’agit de l’UKIP, parti eurosceptique de droite radicale, du BNP, parti d’extrême droite dure identitaire et raciste et des Verts sur une ligne de gauche libertaire favorable à l’Union Européenne.

Plus habituel au Royaume-Uni, le scrutin majoritaire favorise une offre politique binaire, sauf s’il existe des partis régionalistes assez forts qui peuvent s’implanter. Le parti national écossais (SNP) et le Plaid Cymru gallois ont profité tout à la fois d’une réaffirmation régionaliste celtique et de la création d’une gauche alternative au Labour. Dès 1974, ces partis ont obtenu quelques élus à la chambre des communes et se sont imposés en Écosse ou au pays de Galles comme un vote utile.

Les élections européennes de 2014 sont marquées par un séisme électoral. Ce n’est pas lié à la chute du bloc des partis traditionnels. L’important est qu’avec l’effondrement du BNP, l’UKIP franchit un cap et devient le premier parti en termes de voix. Peu après, le référendum d’indépendance en septembre 2014 obtenu par le parti national écossais polarise le débat politique en Écosse sur la question de l’indépendance. Les indépendantistes perdent avec 44.70% des voix. Le parti national écossais est le seul parti d’importance qui soutient l’indépendance de l’Écosse. Il est donc un débouché naturel pour cet électorat. Le SNP engrange des adhésions massives après le référendum et devient un parti de masse en Écosse.

2015 ou l’élément déclencheur d’une recomposition en profondeur

Les élections de 2015 marquent un net bouleversement du paysage politique. Certes, le Labour et les conservateurs augmentent légèrement leur pourcentage de voix. Mais les libéraux démocrates disparaissent quasiment avec 8 élus et 8% des voix alors que le parti national écossais obtient 56 élus. S’il n’obtient que 4,7% des voix, son électorat est concentré en Écosse où il obtient 50% des voix. Enfin, l’UKIP n’obtient qu’un élu mais récolte 12,6% des voix.

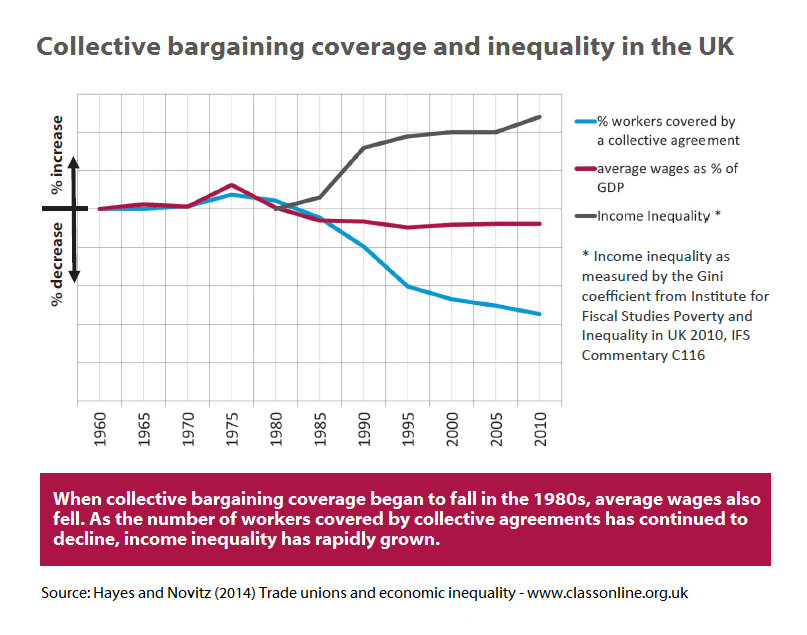

Les analyses par classe sont encore plus intéressantes. En effet, les conservateurs gagnent un point mais en perdent 4 chez les ouvriers non qualifiés et 5 chez les ouvriers qualifiés. Au contraire, ils gagnent 4 points chez les classes moyennes et supérieures. Le Labour progresse légèrement chez les ouvriers. Enfin, avec 8% chez les classes moyennes et supérieures, 19% chez les ouvriers qualifiés et 17% chez les ouvriers non qualifiés, l’UKIP signale l’émergence d’un parti de droite radicale à l’électorat plus ouvrier que bourgeois.

L’émergence de l’UKIP signe le terme provisoire du clivage de classe comme structurant les clivages politiques en Grande Bretagne.

C’est une première au Royaume Uni pour un parti de droite. On peut relier cette force de l’UKIP dans l’électorat populaire à l’émergence locale antérieure du BNP dans certaines circonscriptions ouvrières. Celle-ci et la percée plus conséquente de l’UKIP peuvent s’expliquer par une opposition plus forte à l’UE et par des excès du modèle communautariste britannique dont témoigne de manière aiguë peu avant 2015 l’affaire de Rotherham. Si on additionne conservateurs et UKIP, ceux-ci obtiennent 51% des voix, 53% des voix chez les classes moyennes et supérieures, 51% des voix chez les ouvriers qualifiés et 44% chez les ouvriers non qualifiés. L’émergence de l’UKIP signe bien le terme provisoire du clivage de classe comme structurant les clivages politiques en Grande Bretagne.

Un Brexit qui rebat encore les cartes

Cameron a promis un référendum sur l’appartenance du Royaume Uni à l’aile eurosceptique de son parti. Il l’organise dès après les élections. Le score de l’UKIP inquiète alors les conservateurs. La campagne du référendum sur le Brexit bouleverse les appartenances partisanes. En effet, si les libéraux démocrates et les Verts s’engagent pour le Remain et l’UKIP s’engage pour le Leave, les conservateurs et les travaillistes sont profondément clivés. Le Labour prend officiellement position pour le Remain mais plusieurs députés forment un groupe en faveur du Leave. Corbyn, tout en prenant officiellement position pour le Remainn garde un profil très bas durant la campagne. Une grande partie des cadres conservateurs soutient un vote Leave, bien que la majorité reste fidèle à la position de David Cameron qui soutient un vote Remain.

Les résultats marquent une victoire pour les partisans du départ du Royaume Uni de l’Union Européenne qui obtiennent 51,89% des suffrages. Cependant, ils montrent aussi un Royaume-Uni clivé. La métropole du Grand Londres de même que l’Écosse ont voté massivement en faveur du Remain avec respectivement 60 et 62% des voix. Le clivage par classe réapparaît de manière flagrante avec 55,5% des classes moyennes et supérieures votant pour le Remain contre 63% des membres des classes populaires pour le Leave. Si la majorité de l’électorat conservateur, 59%, ont voté Leave, 64 % de l’électorat du Labour a voté Remain. C’est presque autant que les 69% de libéraux démocrates ayant voté Remain. Cela pose un réel problème au Labour d’autant que les deux tiers des circonscriptions ayant voté Labour ont quant à elles voté Leave.

Le retour trompeur d’un système partisan bipolaire classique

Dans ce contexte, les élections de 2017 traduisent une repolarisation paradoxale. En effet, depuis l’élection de Jeremy Corbyn, le Labour a connu un net tournant à gauche. Il s’est traduit par un afflux de jeunes militants qui en refont un parti de masse. Les résultats aboutissent à une repolarisation très forte avec une augmentation de 9,6 points pour le Labour et de 5,5 points pour les conservateurs. L’UKIP et les Verts s’effondrent avec 1,8% et 1,6% des voix. Cependant, bien que le Labour ait eu une nette évolution programmatique vers un discours plus à gauche, ce sont les conservateurs qui progressent le plus chez les classes populaires. Le Labour obtient 41% comme moyenne nationale mais 38,5% chez les classes moyennes et supérieures. C’est un pourcentage supérieur au score obtenu par le Labour de Tony Blair auprès du même groupe social en 1997. A l’inverse le Labour n’obtient que 41% chez les ouvriers qualifiés et 47% chez les ouvriers non qualifiés (contre 49 et 57% chez ces mêmes groupes en octobre 1974).

Si le Labour ne perd que 6 circonscriptions au profit des conservateurs et leur en prend 28, il s’agit de circonscriptions ouvrières qui furent des bastions du Labour comme Stoke-on-Trent South.

Inversement les conservateurs progressent de 12 points chez les ouvriers qualifiés ou non qualifiés et obtiennent 45% chez les ouvriers qualifiés et 38% chez les non qualifiés. Ce sont les meilleurs scores jamais atteints par les Tories auprès de ces groupes. Le Labour progresse particulièrement dans les zones ayant voté Remain et les conservateurs dans les zones ayant voté Leave.

Le vote UKIP puis le vote Leave ont pu servir de sas pour des classes populaires passant du Labour aux conservateurs. Cela est montré par les bascules de circonscriptions. En effet, le bastion historique et bourgeois de Canterbury bascule pour la première fois de son histoire au Labour. Si le Labour ne perd que 6 circonscriptions au profit des conservateurs et leur en prend 28, il s’agit de circonscriptions ouvrières qui furent des bastions du Labour comme Stoke-on-Trent South. Une circonscription que le Labour remportait avec 58.75% des voix en 1979 en pleine vague Thatcher. Le Labour est donc déchiré entre une aile souvent jeune et assez aisée favorable au Remain et un électorat ouvrier traditionnel favorable au Leave. Malgré son virage à gauche, son électorat en termes de classe sociale n’a jamais été aussi blairiste.

Vers l’intégration du Brexit comme élément structurant de la vie politique britannique

Enfin, les élections européennes récentes révèlent de nouveau le potentiel de recomposition de la vie politique britannique qu’avait révélé le Brexit et que l’élection de 2017 avait semblé enrayer. Entre temps, Nigel Farage a quitté l’UKIP, devenue un parti d’extrême droite anti-immigration et anti-islam traditionnel. Il a fondé le Brexit Party, dont le nom indique le programme.

De plus, excédé par l’absence de position pro-Remain affirmée par le Labour et par le virage à gauche de Corbyn, des députés du Labour ont fait scission. Rejoints par des députés conservateurs , ils ont fondé ChangeUK. Le Labour a en outre été affaibli par des accusations persistantes d’antisémitisme. Dans ce contexte, le Brexit Party a mené une campagne simple et efficace centrée sur Brexit means Brexit. Il cible les électeurs ouvriers du Labour ayant voté Leave ainsi que les conservateurs qui ne comprennent pas pourquoi leur parti n’est pas sorti de l’UE malgré le résultat du référendum.

Les conservateurs ont quant à eux offert un spectacle d’une division permanente, le cabinet de Theresa May étant devenu le lieu d’une guerre de tranchée entre Remainers et Brexiters. Les européennes ont marqué un triomphe pour le Brexit Party. Il obtient 30,5% de voix, soit 5 248 533 électeurs. Les partis clairement positionnés en faveur du Remain (libéraux démocrates et verts) s’en sont aussi bien sortis avec 19,6% et 11,8% des voix. Inversement, le Labour s’effondre avec 13,6% et les conservateurs subissent une déroute électorale avec 8,8% des voix. On peut enfin noter le bon score du SNP avec 37,8% des voix en Écosse. Enfin, Change UK fait un score très en dessous de ses attentes avec 3,6% et semble vouloir fusionner avec les libéraux démocrates. L’UKIP obtient un score équivalent mais ne va pas fusionner avec le Brexit Party car il occupe maintenant le créneau d’un parti d’extrême droite dure.

Certes, nous avons vu que les européennes se traduisaient depuis longtemps par des scores très inférieurs à leurs scores lors des élections générales pour le Labour et les Tories. Mais la différence est que leur base s’est tellement effondrée lors de ces élections européennes que cette fois ci le vote utile pour les élections générales pourrait être perçu comme le vote pour le Brexit Party pour les électeurs du Leave ou pour les libéraux démocrates alliés aux Verts pour les électeurs du Remain.

Les européennes ont déjà eu un impact : Change UK a implosé, la moitié des députés le quittant pour rejoindre les libéraux démocrates. Mais l’évènement le plus attendu a été l’élection partielle de Peterborough (où l’ancienne députée Labour a du démissionner suite à des affaires judiciaires). Une circonscription qui avait massivement voté pour le Leave et que le Labour avait remportée de justesse face aux Tories. Finalement et malgré des accusations d’antisémitisme à l’encontre de la candidate du Labour, celle-ci a gagné l’élection avec 31% des voix et 683 voix d’avance sur le Brexit Party. Celui-ci a affecté les conservateurs qui n’ont fait que 21% contre 29% pour le Brexit Party. Enfin, les libéraux démocrates n’ont fait que 12% (dans une circonscription peu favorable). La recomposition autour du clivage sur le Brexit semble donc se voir opposer un clivage socio économique réactivé par le Labour de Corbyn. C’est un problème vital pour les conservateurs : ils ne sont positionnés sur aucun des deux clivages. L’élection de Boris Johnson permet cependant aux conservateurs de se positionner sur un créneau favorable à un hard Brexit.

De même, le Labour tente d’imposer un clivage socio économique comme prioritaire. Il est cependant sous la pression de ses militants les plus favorables au Remain pour se positionner définitivement dans le camp du Remain. Cela force Corbyn à faire des concessions à cette aile.

L’élection partielle à Brecon et Radnoshire, dans une circonscription historiquement disputée entre les libéraux démocrates et les conservateurs se solde par une victoire des libéraux démocrates réduisant la majorité parlementaire de Boris Johnson à un siège. Mais les conservateurs obtiennent près de 40% des voix et les libéraux démocrates gagnent en grande partie grâce au soutien des verts, des régionalistes. Boris Johnson dont le parti s’envole dans les sondages pourrait faire jouer le vote utile pour siphonner le Brexit Party. Enfin, le Labour a un score anormalement bas de 5% (même dans une circonscription où il est historiquement faible) qui devrait inquiéter ses stratèges.

L’avenir de la vie politique britannique a donc 4 options : un quadripartisme aléatoire entre Brexit Party , conservateurs , Labour et libéraux démocrates (avec le SNP ayant aussi un certain nombre d’élus), un tripartisme où les conservateurs absorberaient le Brexit Party et où les libéraux démocrates seraient aussi forts que le Labour et un retour au bipartisme antérieur.