Étendre le principe de la Sécurité sociale à l’alimentation en permettant à tous les Français d’acheter des produits conventionnés, choisis démocratiquement, grâce à une carte dédiée. Le principe de la Sécurité sociale alimentaire est simple, sa mise en oeuvre moins. Celle-ci implique en effet une bataille majeure contre les acteurs qui gèrent aujourd’hui ce secteur, notamment l’agro-business et la grande distribution, mais aussi l’obsession libre-échangiste de l’Union européenne. Petit à petit, l’idée essaime pourtant un peu partout en France, à travers des expérimentations locales. Alors qu’une proposition de loi pour une massification a été déposée, des questions majeures, portant notamment sur le financement, cherchent encore des réponses.

Il y a un peu plus d’un an, les Restos du Cœur lançaient une vaste campagne d’appel aux dons, annonçant être submergés face à une demande croissante d’une partie de la population n’arrivant plus à se nourrir face à l’inflation. Encore aujourd’hui, la crise reste d’actualité, les files d’attente pour l’aide alimentaire ne disparaissent pas du paysage français. A titre d’exemple, un rapport publié le 17 octobre par l’association Cop1, révèle que 36 % des étudiants sautent régulièrement un repas faute de moyens, tandis que 18 % d’entre eux dépendent de l’aide alimentaire. Par ailleurs, l’isolement social accompagne les difficultés alimentaires : « 41 % des étudiant.e.s se sentent toujours ou souvent seul.e.s », contre 19 % dans la population générale. La crise cependant n’épargne pas les autres tranches d’âge. Le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire ne baisse pas, atteignant aujourd’hui 2,4 millions, selon le dernier rapport d’activités des Banques Alimentaires.

Une réponse démocratique à la faim et à la misère agricole

À l’autre extrémité de la chaîne de production, l’agonie du monde paysan et agricole se prolonge. Alors que les élections des chambres d’agriculture se tiendront en janvier 2025 et que l’UE s’apprête à signer un désastreux traité de libre-échange avec le MERCOSUR, les tensions restent vives. Dans un contexte de forte couverture médiatique, les mouvements agricoles tentent de décrocher de nouveaux engagements : une rémunération juste du travail, le partage équitable de la valeur ou le rééquilibrage des rapports de force face à la grande distribution. À cela s’ajoutent des revendications pour des simplifications administratives, certaines pourtant, enfermées dans le modèle de l’agro-business, vont à l’encontre des objectifs écologiques.

Pour toutes ces raisons, l’idée d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) fait son chemin. Encore peu connue, cette proposition se construit à travers diverses expérimentations, et apparaît de plus en plus souhaitable à chaque nouvelle crise. À l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 2024, plusieurs publications se sont penchées sur le sujet. Le 14 octobre, l’Institut Rousseau argumente l’idée d’une « sécurité sociale de l’alimentation » en soulignant « l’urgence d’une rupture avec le système alimentaire actuel ». Quelques jours plus tôt, la Fondation Jean Jaurès publiait une note appelant à la création de nouveaux droits pour agir sur les déterminants de santé. Ces deux rapports mettent en lumière des enjeux majeurs et bien réels.

Seulement, mettre uniquement en avant certaines dimensions de la Sécurité Sociale de l’Alimentation risque d’en limiter l’ambition, ou du moins de ne pas en percevoir le sens profond. En se focalisant sur des enjeux concrets tels que les inégalités alimentaires ou la santé publique, on peut perdre de vue une finalité première de la SSA : celle de la transformation profonde des institutions et d’une réinvention de la citoyenneté par la démocratisation du processus de production, de distribution et de consommation de l’alimentation. Cet objectif exige une rupture et l’émergence d’institutions nouvelles. Il s’agit ici de questionner la chaîne alimentaire dans son ensemble. Ainsi, parler de crise paysanne et de crise alimentaire peut nous amener à en oublier la division accrue du travail, et donc des étapes intermédiaires. Matériellement, la démocratisation de l’assiette par la SSA remet au centre du jeu l’organisation de l’agro-industrie, de l’industrie de transformation alimentaire et celle de la grande distribution. Ce retour aux principes démocratiques de la SSA doit alors se faire au regard des stratégies de généralisation et des leçons tirées des expérimentations en cours.

Matériellement, la démocratisation de l’assiette par la SSA remet au centre du jeu l’organisation de l’agro-industrie, de l’industrie de transformation alimentaire et celle de la grande distribution.

La SSA : entre idée neuve et reprise historique

L’histoire de la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) se situe à l’intersection de l’innovation théorique et de la réactivation de politiques historiques. Mais quels sont les fondements de cette idée qui a émergé au début des année 2010 au sein de la société civile et qui est aujourd’hui défendue par divers acteurs ?

La proposition d’une Sécurité sociale d’alimentation vise à étendre les principes du régime général de sécurité sociale dont nous profitons tous, établi en 1946 sous l’égide du ministre Ambroise Croizat, en les appliquant aux domaines de l’alimentation et de l’agriculture. L’objectif est de construire une organisation démocratique du système alimentaire. Cette initiative s’inspire de l’héritage de la Sécurité sociale, dont l’histoire est analysée entre autres par le collectif Réseau Salariat, ainsi que les contributions théoriques du sociologue Bernard Friot et les travaux de l’économiste Nicolas Da Silva.

Depuis plusieurs années, un ensemble de collectifs, d’associations et de syndicats s’organisent sur le terrain. L’année 2019 marque la création d’un réseau national pour la promotion d’une Sécurité sociale de l’alimentation, conçu comme un espace commun permettant le partage des travaux. Ce réseau rassemble notamment des acteurs comme ISF Agrista, le Réseau CIVAM, Réseau Salariat, ou encore le syndicat agricole de la Confédération paysanne, ainsi que de nombreuses associations et collectifs locaux. La création de ce collectif représente un tournant historique, visant à structurer les échanges auparavant bilatéraux pour faire un premier état des lieux et amorcer un mouvement capable de porter ce projet dans le débat public.

Le mouvement prend appui sur plusieurs constatations. À la base des problèmes identifiés se trouve l’impossibilité de transformer l’agriculture sans l’adoption de politiques alimentaires de transformation en profondeur. De plus, il devient impératif de dépasser le modèle de l’aide alimentaire basé sur le don, pour garantir un accès universel et autonome à une alimentation choisie. C’est ainsi qu’on peut être amenés à réfléchir à partir du « déjà-là » et des réussites passées, notamment de l’établissement d’une organisation démocratique et universelle dans l’économie de la santé entre 1946 et 1959, rendue possible grâce à la branche maladie du régime général de sécurité sociale.

Il devient impératif de dépasser le modèle de l’aide alimentaire basé sur le don, pour garantir un accès universel et autonome à une alimentation choisie.

Concrètement, la mise en place de la Sécurité Sociale de l’Alimentation s’appuie sur trois piliers fondamentaux. Le premier est l’universalité : la SSA s’appliquerait à toutes et tous, sans distinction. Cette approche peut surprendre, car elle inclut également les plus aisés. Pourtant, c’est bien cette universalité qui garantit la force et la légitimité de la mesure. Elle vise à éliminer les mécanismes d’exclusion et de discrimination, cherchant à rompre avec le contrôle social et administratif associé au « statut de la pauvreté » et donc à la stigmatisation des bénéficiaires. En faisant de l’accès à l’alimentation un droit universel, la SSA défie également l’argument de « l’assistanat ». Notre histoire sociale et politique, depuis 1789, montre en effet que les politiques universelles sont à même de créer et de stabiliser les droits de manière durable.

Le deuxième pilier de la Sécurité Sociale de l’Alimentation repose sur un système de financement autonome, structuré autour de mécanismes de cotisations plutôt que sur la redistribution étatique. L’objectif est ainsi de limiter les risques de remises en cause futures, de détricotage, pour mieux pérenniser le système face aux arbitrages opposés aux politiques de solidarité.

Enfin, le troisième pilier de la Sécurité sociale de l’alimentation repose sur un conventionnement des produits alimentaires, pensé pour être véritablement démocratique. Ce processus de décision collective est au cœur du « droit à l’alimentation » et permet aux citoyens de reprendre la maîtrise de la chaîne alimentaire. Concrètement, les acteurs du système alimentaire seraient sélectionnés et évalués selon un cahier des charges ou une charte reflétant les attentes citoyennes. Ce troisième pilier ouvre largement la porte aux expérimentations, car un conventionnement démocratique ne se décrète pas et ne s’impose pas d’en haut : il se forge plutôt par la pratique du terrain.

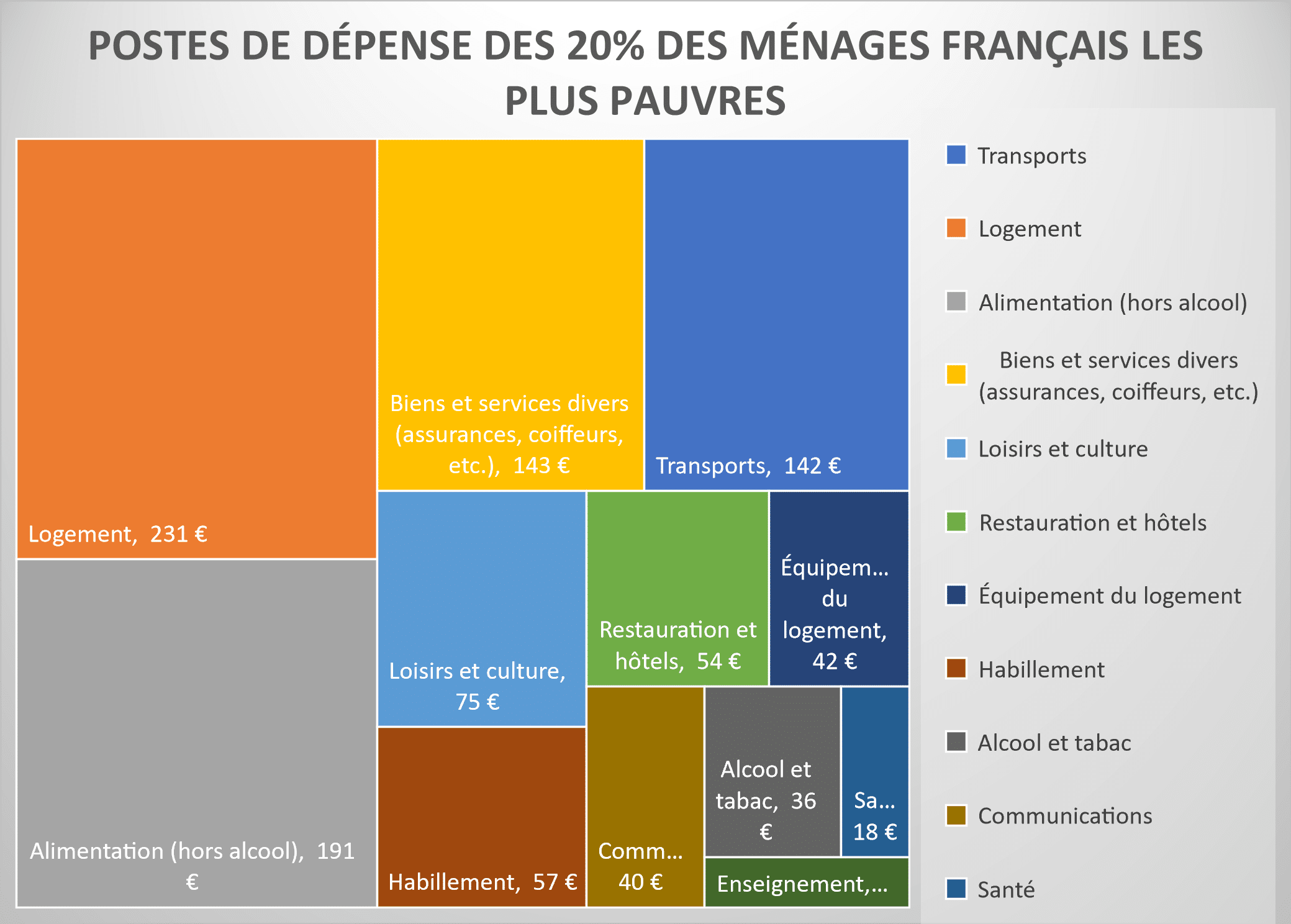

Pour concrétiser le projet de SSA, plusieurs scénarios sont envisagés. L’un d’entre eux propose un versement mensuel de 100 à 150 euros minimum sur une « carte de sécurité sociale », ou comme une extension de la carte Vitale, afin de garantir un accès suffisant à une alimentation saine. Ce montant, attribué aux parents pour les mineurs (sauf dans des cas spécifiques), servirait exclusivement à l’achat d’aliments auprès de producteurs et structures conventionnées. Les études montrent que 150 euros par mois par personne représentent un seuil minimal pour commencer à assurer un droit à l’alimentation. Cependant, comme le précise Mathieu Dalmais, agronome et membre de l’association Ingénieurs sans frontière, il reste loin d’être suffisant pour une alimentation équilibrée et digne en France.

Le droit à l’alimentation : condition de l’épanouissement de la citoyenneté

Il faut commencer par constater l’absence d’application effective d’un droit pourtant reconnu comme fondamental : le droit à l’alimentation. Ce droit, inscrit au niveau international dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en 1966, demeure encore largement absent dans de nombreuses régions du monde. La France n’est pas en reste. En analysant les textes de droit international et les lois françaises, Dominique Paturel, chercheuse à l’Institut national de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement (INRAE) et membre du collectif Démocratie Alimentaire, met en lumière les lacunes de la législation française en matière de sécurité alimentaire.

A titre d’exemple, l’article 61 de la loi « EGalim » de 2018, introduit la lutte contre la précarité en visant à « favoriser l’accès à une alimentation favorable à la santé aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ». Cependant, le texte privilégie l’aide alimentaire, refermant ainsi toute perspective de mise en place d’un véritable système de sécurité sociale. Il précise en effet que cette aide est fournie par « l’Union Européenne, l’État ou des acteurs associatifs », soulignant un rôle majeur des associations. Ce modèle, largement insuffisant, pose deux problèmes majeurs. D’une part, il limite l’élaboration d’un accompagnement durable, laissant aux associations la gestion d’un besoin prioritaire, tandis que l’État se désengage. D’autre part, il réduit l’accès à l’alimentation à un besoin individuel, sans reconnaître l’alimentation comme un droit fondamental qui caractérise le développement de la citoyenneté de l’individu au sein de la société. La loi « EGalim 2 » adoptée en octobre 2021 ne constitue aucunement un changement de philosophie.

Sous prétexte de lutter contre le gaspillage, la France réduit le droit à l’alimentation à une simple aide alimentaire.

Les textes en vigueur légitiment ainsi une situation hautement problématique : sous prétexte de lutter contre le gaspillage, la France réduit le droit à l’alimentation à une simple aide alimentaire. Ce modèle peut contraindre plusieurs millions de personnes (entre 2 et 4 millions selon les chiffres en vigueur de l’INSEE rapportés par l’Observatoire des inégalités), à bénéficier du « surplus » de l’agrobusiness, issu d’un système productiviste et industriel. En favorisant un modèle de citoyenneté davantage consumériste et passif que véritablement actif, la puissance publique oriente vers une consommation faussement solidaire et démocratique.

Pourtant, l’idée d’un droit à l’alimentation peut être sans crainte comparé à des mobilisations historiques telles que la Révolution de février 1848, qui posa les fondations d’une République démocratique et sociale. Parmi les revendications, celle du « droit au travail » incarnait une réponse au paupérisme, portée depuis les années 1830 par des mouvements socialistes ainsi que la société civile engagée sur la question sociale. À l’époque, il s’agissait d’élargir une citoyenneté politique nouvellement acquise pour intégrer des droits sociaux autour de l’organisation du travail, et donc de l’existence quotidienne des classes populaires. Comme le souligne l’historienne et philosophe Michèle Riot-Sarcey, ce moment historique donna naissance à une volonté citoyenne de reprendre en main son destin : « Le moindre citoyen s’estime alors en droit de s’exprimer, en réunion, dans la rue, au sein des clubs. […] La révolution de février 1848 a su transformer cette coutume en expression de la volonté et donc de la souveraineté du peuple. ».

Une organisation démocratique de l’économie

La SSA se dessine au sein d’un paradigme écologique nous imposant de repenser le rapport entre l’individu, son environnement et sa liberté de décision. L’enjeu est de favoriser une véritable démocratisation de l’économie, s’appuyant sur des mécanismes de planification participative, où les citoyens sont directement impliqués dans la prise de décision, non plus dans un processus consultatif mais où le dernier mot leur revient. Cette approche contraste nettement avec la démocratie libérale actuelle, qui se limite souvent à une participation à travers le vote, laissant ensuite les décisions quotidiennes aux mains des élus, sans mandat impératif.

Alors que la citoyenneté contemporaine est largement construite autour du statut de consommateur et que le pouvoir de consommation constitue l’inclusion sociale, la démocratie alimentaire vise un dépassement des fonctions discriminantes de l’alimentation en tant que déterminant social. Tanguy Martin, membre d’ISF Agrista, co-auteur avec Sarah Cohen de l’ouvrage La démocratie dans nos assiettes (2024), souligne que la Sécurité sociale de l’alimentation s’appuie sur une analyse structurelle des systèmes de domination, repensant en profondeur les rapports de pouvoir qui façonnent notre système alimentaire : « La démocratie dans son sens premier va fondamentalement à l’encontre de la logique de l’accumulation du capital qui régit aujourd’hui en grande partie les activités humaines et surtout organise l’espace social et matériel à partir de sa logique ».

La SSA n’impose pas, elle cherche à convaincre. Pourtant, ce principe est parfois encore difficile à comprendre dans les sphères militantes au fort capital culturel. Face à l’urgence de la bifurcation écologique, celles-ci sont souvent tentées par l’imposition de mesures strictes. Tanguy Martin abonde dans ce sens, rappelant qu’au départ, la proposition avait surpris certains milieux, où la mise en place de critères spécifiques était perçue comme évidente et urgente. Or, le conventionnement démocratique vise à légitimer socialement des décisions radicales qui pourraient, appliquées autrement, sembler punitives. Pour lui, il s’agit avant tout d’une question de principe que de « pragmatisme », puisqu’il permet d’ancrer ces choix dans une démarche collective et partagée : « tout ce qu’on met en place de manière autoritaire ne fonctionne pas », tout en insistant, « si nous voulons partager des idées fortes, comme celle d’une décroissance de la production et de la consommation d’énergie, nous devons le décider collectivement ».

Cet aspect central de l’organisation démocratique de la Sécurité sociale de l’alimentation est avant tout pédagogique. Elle rappelle l’expérience récente de la Convention Citoyenne pour le Climat qui – bien qu’ayant été en grande partie ignorée par le pouvoir politique – a démontré qu’un groupe de citoyens, non spécialistes, pouvait s’informer de manière rigoureuse, débattre avec des avis divergents, et aboutir à des propositions de politiques macro-économiques sérieuses et radicales. C’est là que réside la profondeur du conventionnement démocratique : il active le citoyen en mobilisant sa capacité à s’auto-éduquer socialement et renforce ainsi son engagement dans la prise de décision.

Le coût élevé de l’alimentation plus saine tend à en faire un réflexe de classe qu’il devient urgent de dépasser.

La démocratie alimentaire doit s’emparer pleinement de cette question de classe, du capital culturel, mais aussi du capital économique, d’autant plus nécessaire face aux limites de l’incitation à consommer bio et local. En effet, le coût élevé de l’alimentation plus saine tend à en faire un réflexe de classe qu’il devient urgent de dépasser. Alors que l’incitation à consommer bio devient contre-productive et suscite des caricatures, illustrant les limites atteintes dans l’espace social, la SSA représente une avancée vers un modèle supérieur. Elle redonne aux citoyens un pouvoir d’agir et la fierté d’accéder à des produits issus de l’agriculture biologique ou de haute qualité, sans que cela dépende d’un privilège économique ou d’une logique de distinction sociale.

Le conventionnement démocratique des acteurs devient ainsi un levier de participation pour une nouvelle planification démocratique de l’économie, orientée vers les impératifs écologiques. Aujourd’hui en France, le secteur de la grande distribution – principal point d’approvisionnement de la population et secteur fort de l’économie du pays – est dominé par quatre grandes enseignes, qui concentrent l’essentiel des ventes selon les données de 2023 : E.Leclerc (23,8 % de part de marché), Carrefour (19,7 %), Les Mousquetaires (16,7 %) et Système U (12 %). Cette concentration n’est pourtant que la partie visible de l’iceberg de l’« agro-industrie », révélant l’emprise croissante des grands groupes sur nos choix alimentaires.

Autre exemple, l’annonce récente du géant Lactalis de réduire de 9 % sa collecte de lait en France d’ici 2030 illustre l’irresponsabilité de ces groupes envers la pérennité des fermes françaises tout comme illustre une stratégie visant à mettre en concurrence les producteurs laitiers à l’échelle mondiale. Cette approche s’oppose frontalement à l’idée d’une prise de décision citoyenne et démocratique sur la localisation de la production. L’organisation démocratique de l’alimentation soulève également la question cruciale de la répartition des terres. Alors que l’agro-industrie accapare les terres, la perspective du conventionnement citoyen doit s’emparer de l’enjeu foncier.

Reste à concevoir l’institutionnalisation de cette planification démocratique de l’alimentation, visant à stimuler une politisation active des citoyens. Le débat est ouvert : avons-nous déjà les outils nécessaires, qu’il suffirait de réinventer, ou devons-nous créer un nouveau langage, de nouvelles institutions et des espaces inédits pour concrétiser le conventionnement démocratique ? Cette réflexion sur les moyens de donner corps à cette gouvernance citoyenne est déjà engagée à travers plusieurs expérimentations.

La SSA à Cadenet : une expérimentation en milieu rural

L’initiative est audacieuse, elle sollicite l’imagination politique. Elle revient à « utopier » : c’est-à-dire se situer dans ces interstices entre rêveries et réalité. Comme l’affirme le sociologue Erik Olin Wright, les utopies réelles ne sont faites ni pour l’idéaliste ni pour le réaliste ; elles sont des pratiques concrètes qui ouvrent les possibles d’un futur alternatif.

La carte du site du collectif national pour la Sécurité sociale de l’alimentation permet de visualiser la répartition des initiatives locales à travers le pays : on compte plus d’une vingtaine de projets aux appellations variées. Régulièrement, de nouveaux projets rejoignent le mouvement, comme la « caisse commune de l’alimentation » récemment créée à Brest (Finistère). Les expérimentations s’adaptent aux spécificités locales : même si l’universalité et le financement par cotisation sociale restent aujourd’hui impossibles à mettre en œuvre à cette échelle, ces projets ont le mérite de placer la pratique démocratique au centre de leurs démarches. Sur le terrain, l’implantation locale devient donc un exercice de démocratie en acte qui alimente la théorie.

Lancée en 2021, l’expérimentation de Cadenet dans le Vaucluse, département parmi les plus défavorisés de la métropole, se distingue d’autres initiatives souvent basées en milieu urbain.

Lancée en 2021, l’expérimentation de Cadenet dans le Vaucluse, département parmi les plus défavorisés de la métropole, se distingue d’autres initiatives souvent basées en milieu urbain. Après une première année de travail et la création d’un « Comité de pilotage » composé de citoyens engagés, les années 2022 et 2023 ont concrétisé la naissance d’une première convention citoyenne locale. La démarche, exigeante, s’organise sur six mois de rencontres hebdomadaires, permettant aux participants de se former par l’échange et de construire une base d’informations commune. Le groupe accueille également des experts pour éclairer chaque étape de la chaîne de production alimentaire.

Éric Gauthier, membre de l’association Au Maquis, qui participe au projet, a été frappé par l’engouement suscité dès le départ : « Ce qui était frappant, c’est la construction des pensées ensemble, tout en cherchant une égalisation des savoirs », observe-t-il. « On s’est interrogés sur notre façon de s’organiser, sur nos objectifs et la manière de les atteindre tout en laissant place à la controverse et la porte ouverte aux retours sur les décisions ».

Rapidement, dans des espaces publics mis à disposition ou chez les militants lorsque les salles municipales sont indisponibles, les premières réunions permettent de lancer un travail initial : retracer l’histoire du territoire et élaborer une « carte de l’avenir alimentaire désirable ». Ces moments vont au-delà de l’organisation formelle, ils dépassent la simple expression des voix pour tisser des relations plus profondes. Des liens immatériels se forgent, des amitiés se nouent. Les ateliers se prolongent souvent jusqu’à tard le soir. Au fil des semaines et des mois, les participants ne sont plus de simples voisins. Ils partagent, apprennent à se connaître, à se comprendre, échangent rires et anecdotes. Tout cela va bien au-delà du projet initial. Une association a été créée : le Collectif Local d’Alimentation de Cadenet (CLAC).

La création d’une caisse commune représente une étape cruciale pour le projet, nécessitant plus de dix mois de préparation à Cadenet. Le groupe a dû réfléchir à un modèle de financement pour le lancement, puis à une solution permettant de pérenniser l’initiative. Dans toutes les expérimentations, le financement devient le nerf de la guerre. Les collectifs doivent l’affronter, penser malgré les blocages qu’ils rencontrent. Il faut savoir faire tout en sachant qu’on ne peut pas mettre en place l’idée d’un système de cotisation universelle. Ce sera pour plus tard, en attendant, on plante déjà quelques germes à l’échelon local.

Dans le cas de Cadenet, un soutien financier de la Fondation de France a permis de constituer cette caisse, l’expérimentation ayant fait le choix collectif de se passer de fonds publics. D’autres initiatives, quant à elles, fonctionnent sur le principe de la mutualisation. La caisse commune de Cadenet a officiellement ouvert en avril 2024, après de longs mois de préparation et des étapes clés. La sélection des habitants bénéficiaires a été pensée de manière démocratique. Les membres du collectif ont informé les villageois, distribué des tracts et participé à des événements locaux comme le salon des associations, pour présenter ce nouvel organe démocratique à l’échelle locale. En investissant les places, les marchés, et en réactivant des méthodes de diffusion de proximité telles que le bouche-à-oreille, ils ont créé un véritable élan communautaire. Une réunion publique a réuni 70 volontaires, dont 33 ont été tirés au sort pour participer.

Concrètement, les bénéficiaires de l’expérimentation peuvent, chaque mois, se faire rembourser près de 8.000 produits conventionnés, en présentant leurs justificatifs.

Faute de monnaie locale, et confronté aux contraintes de gestion, le collectif a opté pour un système temporaire de remboursement plutôt qu’une distribution directe d’euros avant achat. Concrètement, les habitants bénéficiaires de l’expérimentation peuvent, chaque mois, se faire rembourser près de 8.000 produits conventionnés dans des points de ventes, en se présentant à l’association gérant la caisse munis de leurs justificatifs. Pour permettre l’organisation du système de conventionnement un groupe de travail a été créé pour définir une grille de critères de conventionnement des producteurs et des lieux de ventes. Les critères sont basés sur des notations allant de 1 à 10, ils concernent entre autres le respect des normes environnementales, la taille de l’unité de production, dans la mesure du possible l’indépendance vis-à-vis de l’agro-industrie, mais aussi le bien être au travail des salariés sur les sites de production.

Preuve de la capacité d’adaptation et de l’enthousiasme qui animent autour du projet, suite à la fermeture inattendue de l’épicerie, principal point de vente des produits conventionnés, un groupe s’est formé en parallèle de l’expérimentation pour racheter les locaux et investir dans un système alimentaire local autonome. Cette initiative illustre une fois de plus le dépassement de l’idée initiale : le lancement d’une démocratie alimentaire suscite un enthousiasme qui dépasse les cadres initiaux du militantisme et vient dessiner une action citoyenne sur des espaces publics et privés autrement investis.

Vers une généralisation trop rapide ?

Si des expérimentations de ce type permettent aux participants de se familiariser avec de nouvelles méthodes de gestion d’un système alimentaire, le saut d’échelle vers une généralisation apparaît plus difficile à réaliser. Le 15 octobre dernier, le député écologiste Charles Fournier a déposé une proposition de loi visant à expérimenter une « sécurité sociale de l’alimentation », soutenue et co-signée par trois parlementaires de chaque groupe du Nouveau Front Populaire. Concrètement, ce texte propose la création et le financement de caisses alimentaires pour une période expérimentale de cinq ans, avec un fonctionnement inspiré de celui des caisses locales de santé qui ont précédé la mise en place de la Sécu. La proposition se fonde sur des expérimentations citoyennes déjà en cours un peu partout en France (Montpellier, Saint-Etienne, Lyon ou le département de la Gironde), tout en soulignant la nécessité d’un soutien financier et humain pour en garantir la pérennité et l’élargissement. Il prend modèle sur l’initiative « Territoire zéro chômeur de longue durée », instaurée en 2016, qui cherche à mettre fin à la privation durable d’emploi à l’échelle d’un territoire, en se basant sur le principe historique du droit au travail et créant des emplois dans des domaines non-pourvus localement.

Les militants s’interrogent : est-il temps de lancer une campagne officielle à grande échelle ou bien faut-il attendre une fenêtre propice pour maximiser les chances de succès ?

Dans la conjoncture actuelle, les conditions d’adoption d’un tel texte sont quasi inexistantes. Dans un contexte dominé par la pression du capital et des marchés financiers, et face à une Assemblée nationale peu favorable, exposer la SSA pourrait risquer de diluer son impact ou de « griller des cartouches ». Les militants s’interrogent : est-il temps de lancer une campagne officielle à grande échelle, incluant les médias, des actions sur l’espace public ou encore des démarches auprès des organisations politiques ? Ou bien faut-il encore attendre une fenêtre propice avec plus de retours des expériences locales et un poids politique suffisant pour maximiser les chances de succès dans la bataille de la généralisation ?

L’introduction des débats sur la SSA au Parlement soulève également la question de la composition des organes décisionnaires chargés de superviser l’expérimentation. À ce sujet, l’article 2 propose la création d’un « conseil scientifique et citoyen » pour suivre le projet, dont la « composition [serait] fixée par décret » plutôt que par une participation directe des citoyens. Ce conseil aurait pour mission d’évaluer le dispositif et de remettre « un rapport d’ensemble au Parlement et aux ministres en charge de l’alimentation, de l’agriculture et de la solidarité » avec des recommandations pour l’avenir. Cela pose à nouveau l’incontournable question d’un réel pouvoir citoyen sur les décisions finales, et inversement des autres intérêts pouvant faire pression sur les élus.

On peut aussi se questionner sur la structure de l’association chargée de gérer le fonds national d’expérimentation de la SSA : selon l’article 3 du texte, le conseil d’administration serait également défini par décret en Conseil d’État, avec une liste de catégories de représentants, sans garantir pour autant une participation démocratique citoyenne équilibrée, voire majoritaire. Or, au regard de l’histoire de la Sécurité Sociale, où les luttes d’influence ont souvent opposé des intérêts divergents, il s’agit d’un enjeu majeur.

Ce débat sur la stratégie à adopter se reflète également au sein des organisations militantes œuvrant pour la mise en place de la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA). Dans les espaces de travail communs, la diversité des cultures politiques engendre parfois des tensions, mais aussi de belles coopérations, avec un déploiement d’efforts sur divers fronts. Un consensus émerge cependant : préserver la SSA comme un projet collectif et non personnalisé, un bien commun que chacun peut défendre à sa manière, selon ses compétences et ses ressources.

Le chemin reste également long pour faire de la Sécurité Sociale de l’Alimentation une priorité des programmes des organisations politiques de gauche. À titre d’exemple, la mesure n’était pas directement présente dans les principaux programmes lors de l’élection présidentielle de 2022, bien que la France insoumise proposait une « expérimentation visant à une garantie universelle d’accès à des aliments choisis » et EELV promettait une « démocratie alimentaire » offrant « une alimentation choisie, de qualité, en quantité suffisante et accessible à toute la population quels que soient ses revenus ». Aucune mention de la SSA en revanche dans le volet « Instaurer la souveraineté alimentaire par l’agriculture écologique et paysanne » du programme de la NUPES ou dans le contrat de législature élaboré en urgence par le Nouveau Front Populaire.

Dans le monde syndical et agricole, le constat est similaire. L’idée de la Sécurité Sociale de l’Alimentation y reste largement méconnue, souligne Clément Coulet, qui a participé en animation tournante au collectif SSA pour le compte des CIVAM et par ailleurs rédacteur au Vent Se Lève. Il faut dire que les principales organisations syndicales – notamment l’alliance FNSEA-Jeunes Agriculteurs et la Coordination Rurale – défendent des politiques agro-industrielles, qu’elles soient orientées vers le libre-échange mondialiste ou vers le nationalisme économique. Le Réseau CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) et le troisième syndicat agricole, la Confédération Paysanne, font toutefois figure d’exception, participant depuis plusieurs années aux réflexions collectives autour de cette initiative.

Philippe Jaunet, paysan bio installé à Yzernay dans le Maine-et-Loire et militant pour « des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement », souligne l’importance d’une démocratisation du monde agricole : « L’objectif est aujourd’hui de redonner un sens à la terre et à la production par l’intervention citoyenne ». Il précise que cette intervention pourrait remettre en question la logique corporatiste du système alimentaire, et notamment celle de la production agricole, encore trop opaque. « Actuellement, les citoyens n’interviennent pas, ce qui permet à certaines organisations de monopoliser les instances de décision concernant les politiques mises en place ». Il prend notamment pour exemple le modèle de subventions de la Politique Agricole Commune (PAC), créée en 1962, aujourd’hui principal poste de dépense de l’Union européenne, dont la France bénéficie à hauteur de 9,5 milliards d’euros. Ce système financé par deux fonds européens – le Fonds européen agricole de garantie, FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) – redistribue des aides aux agriculteurs sans consultation publique pour informer la population et lui permettre d’intervenir.

L’échelon européen pose problème pour la mise en place d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation : les États membres sont dépossédés par l’UE en matière de politique agricole, qui organise une concurrence interne au marché européen et externe, via les traités de libre-échange.

L’échelon européen pose enfin un autre problème pour la mise en place d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation : les États membres sont dépossédés par l’Union européenne en matière de politique agricole, qui organise une mise en concurrence interne au marché européen et externe, via les traités de libre-échange. Mettre en œuvre la SSA impliquera d’une manière ou d’une autre une remise en cause de ce modèle de concurrence tous azimuts, et donc un lien avec les mouvements européens et internationaux pour une agriculture plus juste.

La SSA ne se limite donc pas à une solution conjoncturelle face aux crises actuelles, elle s’inscrit dans un héritage social et démocratique, éveillant une citoyenneté active et collective autour de la terre et de l’assiette. En ce sens, elle incarne la résistance à un système en bout de course et l’image d’un souffle transformateur qui se lève. Que ce soit la poursuite d’un « déjà-là » communiste ou l’émergence d’une société éco-socialiste, la Sécurité sociale de l’Alimentation appartient au futur. Une alternative qu’il reste largement à bâtir. En somme, cela revient à choisir entre être collectivement libres jusqu’au fond de l’assiette ou ne pas l’être dans le dogme de la consommation passive.