Point de tension international majeur, la question taïwanaise agite régulièrement le monde politico-médiatique français, peu avare de simplifications. Le statut international de l’île fait l’objet d’un contentieux historique avec la République populaire de Chine (RPC), héritage de la guerre civile ayant opposé communistes et nationalistes (1927-1949). Les deux parties n’ont officiellement jamais renoncé à leur objectif de réunification. Dans les faits, Taipei n’a plus aucune revendication sérieuse en la matière et a intérêt au statu quo. Il n’en va pas de même pour Pékin. Si la voie de la réunification pacifique a toujours eu les faveurs du discours officiel, Xi Jinping devait briser un tabou en 2019, déclarant ne pas exclure un recours à la force… Cette posture a été renforcée par les liens de plus en plus denses entre Taïwan et les États-Unis, pour qui l’île est une pièce maîtresse de leur stratégie chinoise, tout en jouant un rôle de premier plan dans l’approvisionnement mondial en semi-conducteurs.

L’autonomisation de Taïwan et les puissances étrangères

La guerre civile ayant opposé les communistes, emmenés par Mao Zedong, et les nationalistes du Kuomintang (KMT), emmenés par Tchang Kaï-Chek, a duré jusqu’en 1949. À la victoire des forces communistes, le KMT s’est réfugié sur l’île de Hainan, au Sud, et sur l’île de Taïwan, à l’Est, qui était alors encore sous occupation japonaise. Si les communistes sont parvenus à reprendre pied à Hainan, ils n’ont pas réussi à reprendre le contrôle de Taïwan, officiellement cédé par les Japonais aux nationalistes suite au traité de San Francisco (1951). La RPC considère quant à elle que la souveraineté japonaise sur Taïwan avait déjà été perdue au profit de la Chine lors de la déclaration de Potsdam en 1945, ce qui constitue encore à ce jour le point majeur de divergence juridique entre les deux rives du détroit.

Le conflit s’est poursuivi jusqu’en 1953, avant de cesser, sous pression américaine. Une phase de coexistence s’ouvre alors, durant laquelle l’enjeu se déplace vers la question de la reconnaissance internationale.

En pleine Guerre froide, l’Occident rechigne à considérer la République populaire de Chine comme un État à part entière et c’est Taïwan – « République de Chine » (ROC) – qui siège au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il faudra attendre l’année 1971 pour que la RPC prenne le siège de la ROC aux Nations Unies ; les États-Unis de Richard Nixon viennent en effet d’opérer un rapprochement spectaculaire avec Mao Zedong, par calcul politique visant à affaiblir l’URSS.

Dès lors, les États-Unis adhèrent au principe d’une seule Chine, tout en conservant des relations informelles avec Taïwan. Cette position équilibrée permet à Washington d’entretenir une forme d’ambiguïté stratégique supposée prévenir toute déclaration unilatérale d’indépendance de Taïwan, tout en utilisant l’île comme un moyen de pression contre la RPC à échéance régulière…

Si les États-Unis entretiennent traditionnellement une « ambiguïté stratégique » quant à la défense de Taïwan, Joe Biden lui affiche un soutien plus marqué.

Le dialogue finit par reprendre et débouche sur le « consensus de 1992 » : les deux côtés du détroit s’accordent alors sur le principe d’une seule Chine. Des divergences d’interprétation demeurent : la réunification est admise comme un but partagé, mais Taipei et Beijing ne s’accordent pas sur la légitimité politique qu’aurait l’un sur l’autre. Aussi les relations se refroidissent-elles à nouveau en 1996, alors que Taïwan connaît un virage pluraliste sous l’impulsion de Lee Teng-hui, premier président élu au suffrage universel (1996-2000). Cette ouverture à l’alternance – qui permet aux indépendantistes de se présenter aux élections – est vue par Pékin comme une rupture du consensus de 1992, débouchant sur la troisième crise du détroit de Taïwan, durant laquelle le soutien militaire américain à l’île s’est avéré considérable…

Vases communicants entre Taipei et Pékin

Les deux décennies suivantes verront les relations inter-détroit osciller au gré des alternances politiques taïwanaises et des diverses postures du Parti communiste chinois (PCC). Le statu quo perdure sur le plan politique, mais le rapprochement économique est considérable : les échanges commerciaux inter-détroit sont multipliés environ par quinze en 20 ans. Malgré cela, le sentiment d’appartenance à une aire civilisationnelle chinoise ne fait que diminuer au sein de la population taïwanaise. En 1992, 20,5% des Taïwanais se disaient Chinois et seuls 17% s’identifiaient comme Taïwanais. Trois décennies plus tard, ces chiffres se sont radicalement inversés : 64% des personnes interrogées se disent Taïwanaises, 30% se sentent à la fois Taïwanais et Chinois, et seul 2,4% Chinois. Comment expliquer cette évolution ?

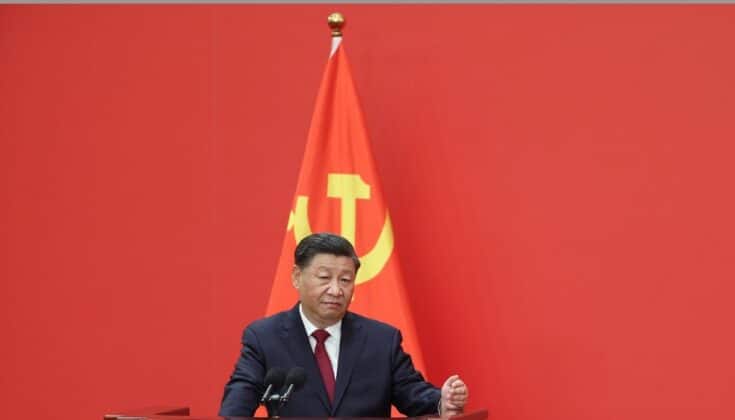

Plusieurs interprétations sont possibles. L’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, et, avec lui, d’une ligne plus dure et de la montée en puissance d’un culte de la personnalité, ont accru la méfiance des Taïwanais, désormais attachés à leur système libéral. Par la suite, les événements de Hong Kong en 2014 (loi électorale) et 2019 (loi d’extradition) n’ont fait que la renforcer. Le non-respect par la Chine du principe « un pays deux systèmes » pour Hong Kong renforce la défiance de Taïwan, qui ne croit plus en cette solution pour lui-même. En 2016, Tsai Ing-wen, candidate du Parti démocrate progressiste (PDP) et considérée comme indépendantiste, remporte les élections présidentielles avec 56% des voix. Elle est réélue haut la main en 2020 à 57% des voix. Le modèle taïwanais de gestion transparente de l’épidémie, avec une faible mortalité malgré l’absence totale de confinement, contraste avec l’opacité et la dureté de la politique zéro COVID en Chine.

Un jeu de vase communicant se crée ainsi entre Taipei et Pékin, dans lequel l’assertivité du PCC alimente les velléités indépendantistes des Taïwanais et du PDP, appuyés par une posture pro-américaine opportuniste, qui accroît elle-même la méfiance du PCC.

À l’international, les deux rives s’affrontent également dans une course à la reconnaissance largement dominée par la Chine. La Chine rejetant la double normalisation, tout pays souhaitant établir des relations avec Pékin se voit ainsi obligé de rompre en amont avec Taipei. Alors qu’ils étaient 56 en 1971, seuls 13 États reconnaissent aujourd’hui Taïwan. Parmi eux, de nombreuses nations insulaires proches des États-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine, dont le nombre ne cesse de décroître : en mars 2023, c’était au tour du Honduras de Xiomara Castro de rétablir des relations avec la Chine. Dans cette bataille pour la reconnaissance, Pékin comme Taipei recourent à la diplomatie du dollar. Chaque année, Taïwan dépenserait près de 100 millions de dollars en investissements et en aide au développement auprès de ses alliés diplomatiques. La Chine n’est pas en reste et poursuit la même stratégie.

Après leur reconnaissance de Pékin au détriment de Taipei, en 2019, les îles Salomon auraient bénéficié de 8,5 millions de dollars de fonds de développement chinois. A l’inverse, le Paraguay, allié fidèle de Taïwan, subit des restrictions sur ses exportations de bœuf et de soja vers la Chine. La stratégie chinoise reste toutefois limitée et le volet de la diplomatie non-officielle de Taïwan ne doit pas être sous-estimé. Taipei entretient de solides relations avec les États occidentaux, bien que ces derniers ne reconnaissent pas formellement l’indépendance de l’île. Taïwan poursuit également une stratégie de pénétration des institutions internationales, tout en misant sur sa solide diplomatie économique et commerciale.

Rivalité sino-américaine

La question taïwanaise revêt un enjeu stratégique considérable. Aux États-Unis, le containment de la Chine fait l’objet d’un consensus transpartisan depuis plus d’une décennie. L’administration Obama adoptait une stratégie de leadership from behind dans laquelle ses alliés asiatiques étaient mis en avant. L’administration Trump s’est inscrite dans cette continuité, bien que le président républicain ait davantage mis l’accent sur la guerre économique que son prédécesseur. L’administration Biden s’oriente vers une synthèse des deux approches, s’appuyant en plus sur un discours de défense de la démocratie face aux dictatures. Le style change, les pratiques demeurent.

Si les États-Unis entretiennent traditionnellement une « ambiguïté stratégique » quant à la défense de Taïwan, Joe Biden lui affiche un soutien plus marqué. Ainsi, la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan en août 2022, a été vécue par Pékin comme une provocation. De son côté, Xi Jinping n’hésite plus à évoquer une réunification par la force. Les deux puissances misent ainsi un capital politique de plus en plus important sur cette affaire. Au risque de multiplier les prophéties autoréalisatrices ?

Le containment de la Chine se matérialise par une forte présence militaire dans ce que Pékin nomme le « premier cercle d’îles », allant du Japon aux Philippines. En réalisant sa réunification avec Taïwan, la Chine ferait sauter un verrou stratégique et militaire majeur en s’ouvrant les portes du Pacifique. Xi Jinping aurait notamment déclaré en 2015 à des diplomates américains que « le Pacifique est assez grand pour embrasser la Chine et les États-Unis ».

L’un des enjeux de cette montée des tensions sino-américaines dans la région est de savoir jusqu’où doivent s’impliquer les puissances régionales. En plus des relations bilatérales, les États-Unis s’efforcent d’améliorer l’interopérabilité entre armées par le biais d’exercices militaires de grande ampleur. Le QUAD (Dialogue quadrilatéral pour la sécurité), composé des États-Unis, de l’Inde, du Japon et de l’Australie, initialement créé en 2007, a connu différentes phases de dialogues, de revirements et d’approfondissement de l’interopérabilité bilatérale entre pays protagonistes, avant d’accoucher d’un exercice militaire annuel de grande ampleur à partir de 2017. Hésitante, et sous la menace d’un conflit avec son voisin du Nord, la Corée du Sud est souvent pressentie pour rejoindre un QUAD+1. L’Australie est également membre de la nouvelle alliance AUKUS (Australie, Royaume-Uni, États-Unis), qui a tant fait parler d’elle lors de l’affaire des sous-marins.

D’autres puissances plus régionales, telles que les Philippines ou le Vietnam, ont leur propre contentieux en mer de Chine méridionale avec la RPC, les conduisant à approfondir leurs relations avec les États-Unis. Les pays de l’ASEAN semblent cependant vouloir préserver leurs relations économiques avec la Chine, et ainsi se maintenir à égale distance des deux superpuissances, ce qui apparaît de plus en plus comme étant un dilemme insoluble. Le nouveau président philippin, Ferdinand Marcos Junior, élu en 2022, semble vouloir réparer le lien avec les États-Unis, après la présidence houleuse de Rodrigo Duterte. Il a proposé l’ouverture à l’armée américaine de quatre bases militaires en territoire philippin – avant d’ajouter qu’elles ne pourraient servir de zone de stockage pour défendre Taïwan…

Mutations de l’Armée populaire de libération

La crainte d’un encerclement militaire américain est ancrée dans la pensée stratégique chinoise depuis plusieurs décennies. L’un des plans majeurs de recherche et développement visant à rattraper le retard technologique de l’armée chinoise, nommé plan 863, remonte à 1986. Les différents plans de modernisation de l’APL ont mis l’accent à la fois sur les capacités conventionnelles, les capacités nucléaires et, plus récemment, l’intelligence artificielle. L’installation en Corée du Sud du THAAD (bouclier antimissile américain), à la fin des années 2010, a été vécue comme un défi supplémentaire par Pékin, qui a considérablement développé ses propres capacités balistiques en retour.

Les capacités de la marine chinoise, essentielles dans l’optique d’un conflit autour de Taïwan, ont également atteint des sommets ces dernières années, dépassant probablement celles de la marine américaine, tout en suivant une trajectoire de croissance considérable à l’horizon 2030. Si des doutes persistent quant à leur usage opérationnel, ces avancées permettraient théoriquement à la Chine de réaliser un blocus maritime sur Taïwan, et d’empêcher une intervention américaine selon une stratégie A2/AD (déni d’accès et interdiction de zone). La visite de Nancy Pelosi à Taïwan en août 2022 a été l’opportunité pour l’APL de réaliser une démonstration de force d’une ampleur inédite, tant sur le plan aérien, naval que balistique.

Sur le plan macro-économique, les dépenses militaires de la Chine ont connu une progression marquée. Elles frôlaient les 300 milliards de dollars en 2021 – un chiffre qui demeure cependant plus de deux fois inférieur à celui des États-Unis.

Au-delà des capacités matérielles, Xi Jinping a également fait évoluer la Commission Militaire Centrale (CMC), en s’entourant de figures qui lui sont proches. L’un des deux vice-présidents de la CMC depuis 2018, Zhang Youxia, est un ami d’enfance de Xi. Âgé de 72 ans, son mandat a été prolongé fin 2022. Le second vice-président et n°3 de la CMC, He Weidong, a été nommé par Xi en 2019 à la tête de la zone orientale de commandement, qui fait directement face à Taïwan.

Le numéro 4 de la CMC, le ministre de la Défense nationale Li Shangfu, est quant à lui issu d’un groupe de pouvoir important, dit la « clique aérospatiale » en raison du lien de proximité qu’entretiennent ses membres avec ce secteur. Li a travaillé puis dirigé le centre de lancement de satellite Xichang durant 31 ans, période durant laquelle il aurait supervisé des tests de missiles antisatellites en 2007. La promotion de ces deux personnages et la multiplication au sein de la CMC de vétérans du conflit de 1979 avec le Vietnam démontre la volonté de Xi de rendre l’APL plus opérationnelle.

Une invasion inéluctable ?

De nombreux observateurs s’accordent pour dire que la Chine sera en capacité d’envahir Taïwan à l’horizon 2027. D’après les renseignements américains, Xi Jinping aurait demandé aux autorités militaires de se préparer à la prise de l’île pour cette date, qui coïncide par ailleurs avec le centenaire de la fondation de l’APL et la fin du troisième mandat du président chinois. L’amiral américain Philip Davidson, commandant de la flotte du Pacifique, avait fait part de cette éventualité dès 2021. Les résultats d’une étude réalisée auprès d’une soixantaine d’experts de la question sont également sans appel : 63% d’entre eux considèrent une invasion possible dans les 10 années à venir.

Toutefois, malgré ces discours alarmistes fortement médiatisés, rien n’indique qu’une invasion se prépare de manière inéluctable. Une telle opération nécessiterait de considérables efforts de préparation militaire, que Pékin ne pourrait que difficilement garder secrets. De plus, la Chine n’amorce que tout juste sa réouverture, après plusieurs années de strict confinement, et les autorités devraient avant tout se concentrer sur la reprise économique.

Il paraîtrait en outre plus qu’incertain que Pékin amorce un conflit alors que Xi Jinping s’attelle à s’imposer comme un juge de paix sur la scène internationale ; c’est en effet sous l’égide de la Chine que l’Iran et l’Arabie saoudite ont scellé leur réconciliation en avril 2023, deux mois après que Pékin ait présenté un plan de paix pour résoudre le conflit en Ukraine.

Surtout, il semblerait peu probable que la Chine s’engage dans une bataille qu’elle ne serait pas certaine de remporter. Malgré le renforcement croissant de l’APL, sa capacité à envahir Taïwan d’ici 2027 est encore sujette à discussions. L’armée chinoise n’est pas rompue au combat et n’a mené aucune guerre depuis l’invasion du Vietnam en 1979.

En face, Taïwan se prépare depuis longtemps à l’éventualité d’un conflit : l’île est fortifiée et l’armée taïwanaise, dotée d’équipements militaires occidentaux, poursuit sa modernisation. Le pays multiplie les programmes d’achats d’armements auprès de ses partenaires et la présidente Tsai Ing-wen a annoncé fin 2022 une série de réformes de l’armée. Taïwan peut surtout compter sur le soutien des États-Unis, l’adoption du « Taiwan Policy Act of 2022 » ayant permis un renforcement de l’aide militaire américaine. Début mai 2023, l’administration Biden aurait en outre préparé un programme d’armement de 500 millions de dollars à Taipei…

L’échec russe en Ukraine pourrait également tempérer les ambitions de la Chine, qui tire les leçons des erreurs commises par Moscou lors des premiers jours de son offensive. La comparaison est toutefois hasardeuse : dans le cas de Taïwan, le rapport de force apparaît plus favorable à la Chine qu’il ne l’était pour l’armée russe en Ukraine. Xi Jinping et la CMC continuent d’affiner leur stratégie militaire et d’étudier les scénarios qui permettraient à l’APL de prendre le contrôle de l’île en un temps record tout en neutralisant ses capacités de résistance, et ce avant que les États-Unis ne puissent contre-attaquer.

Dans cette équation, l’inconnue réside en effet dans la réaction américaine. Suivant leur position officielle dite « d’ambiguïté stratégique », les autorités américaines se sont toujours abstenues de se prononcer clairement sur le sujet. Néanmoins, plusieurs évolutions laissent à penser que les États-Unis interviendraient militairement auprès de Taïwan, qui dispose désormais du statut d’« allié majeur hors OTAN » : outre le renforcement de l’aide militaire à l’île, Joe Biden a laissé entendre à plusieurs reprises que l’armée américaine défendrait Taïwan, suscitant l’ire de Pékin.

Une récente étude du très sérieux Center for Strategic & International Studies montre que la Chine ne pourrait probablement pas réussir à mener à bien son invasion si les États-Unis venaient à intervenir dans le conflit. Conscient du risque d’immixtion de Washington, Pékin se veut donc pragmatique.

L’élection présidentielle de 2024, prélude à la réunification pacifique ?

Si, aux yeux du PCC, la réunification avec Taïwan apparaît inéluctable, l’option militaire n’en est pas la seule sur la table. Bien que le PCC se réserve le droit d’user de la force pour reprendre l’île, Pékin prône en priorité la réunification pacifique. Celle-ci s’inscrit dans la continuité du principe d’« un pays, deux systèmes » et pourrait suivre une intégration politique et économique accrue.

Pékin n’hésite pas à faire miroiter les avantages économiques mutuels qu’entraînerait la réunification. En effet, malgré les dissensions politiques entre Pékin et Taipei, les deux rives ont toujours entretenu de solides relations économiques. En 2021, les deux pays ont réalisé près de 230 milliards de dollars d’échanges commerciaux, tandis que 42% des exportations taïwanaises étaient destinées à la Chine et Hong Kong (contre 15% pour les États-Unis). Dans le même temps, la plupart des grands groupes taïwanais (y compris TSMC et Foxconn) sont implantés sur le sol chinois, qui aurait accueilli plus de 130 milliards de dollars d’investissements taïwanais depuis 1991. Ces échanges s’étaient accrus sous la présidence de Ma Ying-jeou (KMT), entre 2008 et 2016. Durant cette période, un certain statu quo est observé, alimenté par un flou diplomatique. Les liens économiques et humains entre les deux rives s’amplifient, de nombreux accords commerciaux sont signés et l’ouverture des liaisons aériennes directes permet à des millions de touristes chinois de se rendre sur l’île. Après la défaite du KMT à la présidentielle de 2016 et l’arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen (PDP), les relations entre Taipei et Pékin se sont néanmoins taries et les tensions se sont amplifiées.

Contrairement au PDP, le KMT est traditionnellement considéré comme étant plus conciliant envers Pékin. Le parti est en effet favorable au rapprochement avec la Chine, soutenant le consensus de 1992 tout en s’opposant à l’indépendance formelle de Taïwan. A l’approche des élections présidentielles de 2024, et alors que les tensions géopolitiques ont atteint leur paroxysme sous la présidence de Tsai Ing-wen, la Chine mise donc sur une victoire du KMT pour amorcer un travail de réunification pacifique. Le scrutin verra s’affronter le candidat du KMT et maire de Taipei, Hou Yu-ih, au candidat du PDP et vice-président sortant, William Lai. La question de la Chine est au cœur des débats.

Le KMT aborde cette campagne revigoré par son succès inédit aux élections municipales de novembre 2022. La formation avait remporté 13 des 21 circonscriptions taïwanaises, dont la capitale Taipei ; un véritable désaveu pour le PDP au pouvoir, dans un contexte géopolitique tumultueux. A Pékin et Taipei, l’on s’interroge donc : le positionnement du KMT serait-il en train de séduire l’électorat taïwanais ?

Bien qu’à ce stade, le PDP soit en tête des sondages, aucun parti n’a encore remporté trois fois de suite l’élection présidentielle. La dégradation des perspectives économiques et la crainte d’un conflit pourraient en outre venir favoriser le KMT, qui se veut pragmatique : la formation historique de Chiang Kai-Shek limite les références à la question chinoise et fait campagne sur le développement économique du pays. En prônant le dialogue avec Pékin, le KMT se présente aussi comme le parti de la paix, pointant du doigt le risque d’affrontement en cas de réélection du PDP. Tant le PCC que le KMT jouent également la carte du développement inter-détroit et mettent en avant les nombreuses opportunités économiques qui découleraient de l’amélioration des relations entre l’île et le continent.

En Chine continentale, les autorités veulent croire en la victoire du KMT. Le PCC espère que son arrivée au pouvoir ouvrirait la voie au dialogue et à une intégration accrue, laquelle pourrait mener à la réunification. En cas de victoire marginale du KMT, la Chine pourrait également jouer sur les divisions du pays et la fragilité du gouvernement pour renforcer son emprise sur l’île. En sous-main, Pékin opère donc un rapprochement accru avec le KMT, tout en lui apportant un discret soutien. Preuve s’il en est de cette proximité grandissante, Andrew Hsia (vice-président du KWT) et Ma Ying-jeou (président de 2008 à 2016) se sont tous deux rendus en Chine au début de l’année 2023. Les deux hommes ont notamment rencontré Wang Huning, idéologue du PCC récemment nommé responsable du Bureau des relations avec Taïwan. Wang aurait pour mission d’établir une nouvelle solution politique différente « d’un pays deux systèmes ».

Alliés de circonstance, le PCC et le KMT défendent avant tout leurs propres intérêts. Il serait simpliste de présenter le KMT comme résolument pro-Chine, alors que ses cadres restent critiques envers Pékin et s’abstiennent de mentionner clairement la question de la réunification. Considéré comme modéré, le candidat Hou Yu-ih, s’oppose à l’indépendance de Taïwan mais rejette également le principe d’« un pays, deux systèmes ». Il serait donc réducteur de présenter, l’élection à venir comme une confrontation entre la paix et l’affrontement, ou l’unification et l’autonomie. En dépit d’un rapprochement avec le PCC, une victoire du KMT ne signerait pas pour autant la réunification des deux rives… Tout en soutenant le KMT et en observant avec attention le début de campagne électorale, la Chine continue de fourbir ses armes et garde l’option militaire sur la table, quel que soit le résultat.

Guerre économique : l’enjeu des semi-conducteurs

Moins connu que son équivalent chinois, le « miracle économique taïwanais » a transformé, dans les années 60-70, une économie principalement agraire en une économie fortement industrialisée et de haute technologie. Le secteur des semi-conducteurs est un secteur dans lequel Taïwan est particulièrement compétitive, par le biais de son géant national TSMC, qui détient plus de 50% du marché mondial. L’un des enjeux du marché des semi-conducteurs est la miniaturisation, domaine dans lequel Taïwan est également en avance, TSMC détenant plus de 90% du marché pour les modèles les plus miniaturisés. Consciente de son retard dans ce secteur à très forte valeur ajoutée et de sa vulnérabilité à l’égard de Taïwan, la Chine investit massivement pour rattraper son voisin.

La pandémie de COVID-19, et la pénurie de semi-conducteurs qui s’en est suivie, a également fait prendre conscience aux États-Unis de la nécessité de développer leur propre industrie des semi-conducteurs, essentielle pour d’autres secteurs technologiques clés (téléphonie, voitures électriques, défense, IA etc.).

En août 2022, le président américain Joe Biden signe le Chips and Science Act, un plan de 53 milliards de dollars d’investissements dans le secteur des semi-conducteurs, incluant la R&D, des subventions de production et de la formation professionnelle. De manière totalement explicite, la Maison Blanche communique sur une loi qui vise à « baisser les prix, créer des emplois, renforcer les chaînes de valeur et contrer la Chine ». En parallèle de ce plan, Washington cherche depuis un an à créer l’alliance Chip 4, incluant Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, soit les trois premiers fournisseurs de semi-conducteurs de la Chine. L’objectif de cette alliance est de renforcer les échanges technologiques, d’accroître les investissements (notamment de TSMC sur le sol américain) et surtout, d’isoler la Chine. En effet, l’alliance Chip 4 conditionne l’accès aux subventions de ce programme par un engagement des entreprises à ne pas investir en Chine pendant les dix prochaines années.

Perçu à juste titre par Pékin comme une « démarche discriminatoire qui vise à exclure la Chine », le Chip 4 est également critiqué dans les pays concernés, pour qui la Chine est un partenaire commercial incontournable. La Corée du Sud et ses chaebols, notamment Samsung qui assure 16,3% de la production mondiale de semi-conducteurs et pour qui la Chine est un partenaire majeur, se retrouvent face à un dilemme économique dont ils se seraient bien passés. À Taïwan, la question est toutefois différente, en raison des tensions inter-détroits. Le gouvernement taïwanais a ainsi promulgué en janvier 2022 une réglementation selon laquelle les entreprises taïwanaises sont tenues de demander une autorisation si elles souhaitent vendre ou céder un actif ou une usine en Chine, dans l’objectif de protéger son savoir-faire technologique.

En octobre 2022, le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité avait annoncé toute une série de restrictions concernant les exportations vers la Chine dans le domaine des semi-conducteurs, dans le but d’endiguer la montée en puissance de l’industrie électronique chinoise. Sur le plan juridique, comme sur le plan économique et technologique, Pékin a riposté. Après avoir porté réclamation auprès de l’Organisation mondiale du commerce, la Chine a annoncé des crédits d’impôt et des subventions massives à ses entreprises afin de soutenir la production chinoise de semi-conducteurs. De manière plus symbolique, les autorités chinoises ont également lancé une enquête sur l’entreprise américaine de cartes mémoire Micron Technology, l’évinçant de plusieurs secteurs critiques chinois pour des motifs sécuritaires.

En août 2022, lors de sa visite à Taïwan et en marge de sa rencontre avec Tsai Ing-wen, Nancy Pelosi s’est entretenue avec le fondateur, le président et le vice-président de TSMC. Depuis cette visite, les annonces d’investissements et d’ouverture d’usines TSMC aux États-Unis, au Japon et en Europe se multiplient. En décembre 2022, TSMC annonçait ainsi la construction d’une deuxième installation en Arizona, pour un coût de 40 milliards de dollars. Ces épisodes démontrent, s’il le fallait, l’imbrication qui existe entre la question taïwanaise, le soutien américain et l’industrie des semi-conducteurs. Les États-Unis semblent vouloir assurer une continuité de production de cette filière hautement stratégique, dans l’hypothèse d’une invasion chinoise et d’un conflit de grande ampleur à Taïwan.

Véritable assurance-vie de l’île, l’hégémonie de Taïwan sur les semi-conducteurs lui garantit le soutien de ses partenaires occidentaux, soucieux de sécuriser leurs approvisionnements.

Côté taïwanais, on s’interroge. Véritable assurance-vie de l’île, son hégémonie sur les semi-conducteurs constitue la première de ses protections en lui garantissant le soutien de ses partenaires soucieux de maintenir la sécurité de leurs approvisionnements. Se pose alors la question de savoir si les États-Unis, une fois leur autonomie stratégique renforcée dans le domaine des semi-conducteurs, seraient toujours aussi enclins à prendre la défense de Taïwan.

Malgré la complexité des relations politiques inter-détroit, les deux parties sont parvenues à préserver le statu quo jusqu’à aujourd’hui. Celui-ci est désormais menacé par une assertivité chinoise qui trouve sa justification dans l’attitude offensive des États-Unis, tant sur le plan politique et économique, que technologique et militaire. En dépit des récents succès électoraux du KMT, la population taïwanaise semble, quant à elle, plus éloignée que jamais d’une volonté de réunification. Si le pire n’est jamais certain et que le dialogue inter-détroit doit être encouragé, la volonté politique de réunification affichée par Xi Jinping, et la détermination américaine à contenir l’ascension chinoise, placent les deux puissances sur une trajectoire conflictuelle dont Taïwan n’est finalement que le catalyseur.