Pour répondre à une demande toujours croissante, Amazon multiplie les entrepôts dans le monde entier. Une expansion néfaste pour l’environnement, les conditions de travail et le commerce local qui est de plus en plus contestée. Face à des élus locaux souvent séduits par les promesses de création d’emplois, les collectifs locaux « Stop Amazon et son monde » tentent de réunir militants écologistes, travailleurs et petits commerçants. Récit d’une lutte dans la Sarthe.

« Dans les Deux-Sèvres, ils ont les mégabassines. Nous, si on ne se mobilise pas, on sera le département des entrepôts », alerte Julien, militant, lors d’une mobilisation au Mans (72). Mégabassines et méga-entrepôts se rejoignent en effet dans les dynamiques à l’œuvre : artificialisation des sols, accaparement de ressources communes au profit de quelques-uns et mise au centre du rendement et de la productivité – dans l’agriculture pour l’un et l’e-commerce pour l’autre. Si la lutte sarthoise est moins médiatisée, elle s’organise face à des décisions locales… et à un système global.

Implantation massive et spéculation foncière

En Sarthe, c’est une dizaine de méga-entrepôts logistiques qui sont en projet, sur huit communes, sans concertation avec les habitants et au mépris des études environnementales. Plus de 377.540 m2 de bâtiments sont prévus – sans compter la voirie, les parking et les bassins de rétention – pour 97,85 hectares de terres agricoles sacrifiées. L’essor de ces projets s’inscrit dans un accompagnement bienveillant des pouvoirs publics, comme le décrit le média Reporterre : d’après la novlangue en vigueur, l’objectif est de « faire de la plateforme logistique France une référence mondiale en encourageant la dynamique logistique sur tout le territoire ».

La majorité de ces entrepôts XXL sont construits par des promoteurs « en blanc » et non par des entreprises qui souhaitent directement les exploiter. Leur construction vise dans ce cas une location répondant à un besoin de flexibilité des locataires d’entrepôts. Si des territoires comme la Sarthe sont ciblés, c’est d’abord en raison de la disponibilité plus forte de foncier qu’aux abords des grandes métropoles qui permet de spéculer. Le caractère très local du droit de l’urbanisme permet ensuite de convaincre les élus de ces « pôles secondaires » disposant d’un foncier « plus abondant et moins cher », comme le rappelle un rapport parlementaire paru en 2023 du député écologiste d’Indre-et-Loire Charles Fournier.

Si des territoires comme la Sarthe sont ciblés, c’est d’abord en raison de la disponibilité plus forte de foncier qu’aux abords des grandes métropoles, qui permet de spéculer.

En outre, cette stratégie ne répond pas toujours à des besoins d’espaces logistiques : nombre d’entrepôts sont construits par des promoteurs qui parient sur l’avenir d’un territoire pour en faire un hub commercial, mais tous ne trouvent pas preneurs. Comme le rappelait un article de Reporterre, certains entrepôts restent tout simplement vides. Pour Franck Rolland, membre de l’association l’Huisne Sarthoise Environnement, la demande d’entrepôts n’est pas le seul critère de sélection pour les promoteurs : « Ils s’installent là où il y a du foncier pas cher, un accès routier, ici avec l’A11, et une sociologie de territoire qui fait qu’il y aura le moins de contestation possible. »

Le collectif « STOP AMAZON ET SON MONDE » entre en lutte

Face aux critiques croissantes de ce modèle écocidaire, le risque de contestation fait désormais partie intégrante des choix d’implantation géographique pour les promoteurs : le souhait d’Amazon de s’implanter dans la Sarthe fait suite à une précédente tentative ratée de s’établir en Loire-Atlantique en 2021.

Soutenu par une opinion publique favorable, c’est le collectif « Stop Amazon » qui joue, depuis trois ans, un rôle de coordination de l’opposition. « On est un peu un collectif-ressource, parce que le caractère global de l’essor des entrepôts nécessite une réponse coordonnée », explique Camille, membre du Collectif. Parce que le collectif lutte sur plusieurs fronts – globaux et locaux –, son répertoire d’action est tout aussi pluriel : manifestations, “vélorution”, recours en justice mais également ateliers d’information et de consultation populaires, cartes à l’appui. Très souvent, ces actions reçoivent le soutien ou la collaboration d’associations locales écologistes, de commerçants de proximité, de défense du patrimoine mais aussi de syndicats d’agriculteurs ou de partis politiques.

Les objectifs ? S’il s’agit globalement de stopper « Amazon et son monde », l’opposition s’emploie avant tout à réfuter les arguments locaux donnés en faveur de l’implantation, tant par les promoteurs que par les élus, en particulier autour de la création d’emplois. A Louailles (Sarthe) par exemple, la construction de deux méga-entrepôts met en avant 365 emplois et donc une supposée « revitalisation » du territoire.

Derrière ce flou calculé des discours et les belles promesses, il faut donc pointer les incohérences et rappeler les impacts plus globaux. Le collectif rappelle ainsi que ces projets s’inscrivent dans un cadre capitaliste d’accélération des échanges, basé sur une instantanéité des désirs, toujours plus stimulés, symbolisé par la firme au sourire fléché. A leurs yeux, cette prise de conscience est fondamentale pour opposer un autre modèle répondant à l’urgence écologique et sociale, et ne pas simplement repousser l’entrepôt vers une autre commune.

Dévitalisation, précarité et coût humain : le terrible bilan local des entrepôts

Est alors dénoncée la stratégie territoriale de hub commercial et ce qu’elle implique sur ces mêmes territoires. Pêle-mêle, on évoque la détérioration du paysage, la pollution sonore due au trafic décuplé, les terres agricoles sacrifiées. Outre ces impacts bien connus, deux autres points sont particulièrement mis en avant dans la lutte sarthoise, en écho aux préoccupations de la population locale.

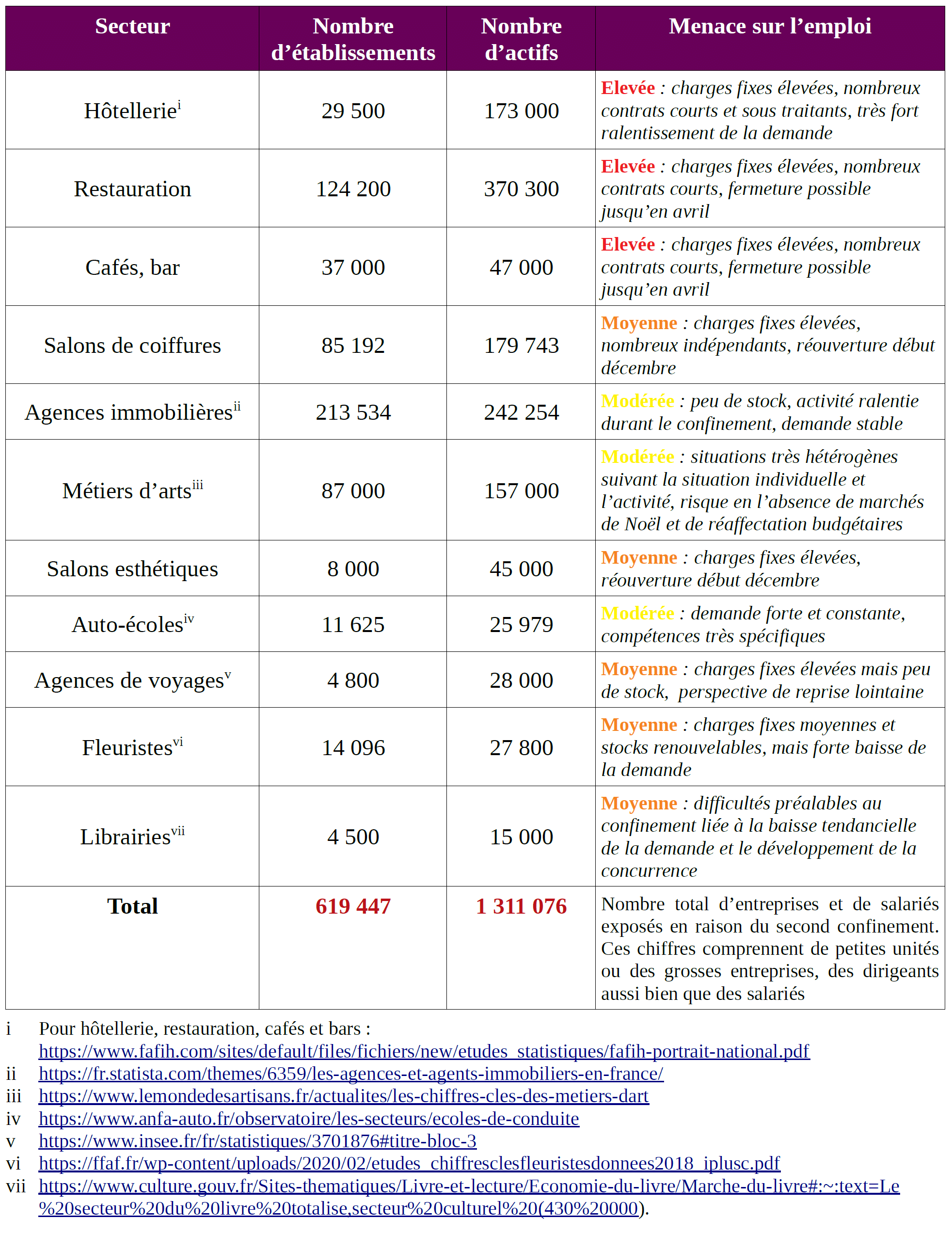

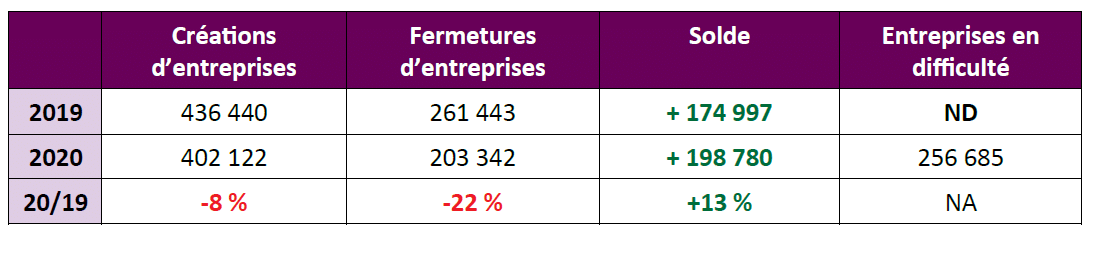

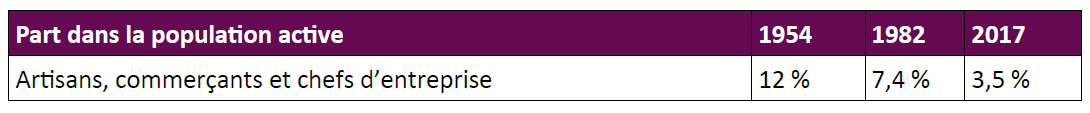

D’abord, la concurrence sans merci de l’e-commerce sur le commerce de proximité est continuellement rappelée. Alors que la vacance commerciale est visible dans de nombreuses villes moyennes, comme Sablé-sur-Sarthe, malgré les efforts des mairies pour rénover leurs centre-villes, nombre de territoires ruraux, péri-urbains et même urbains connaissent une lente dévitalisation. Or, cette détérioration des centres-villes, du commerce et de l’artisanat local est directement liée à la multiplication des méga-entrepôts des plateformes mondialisées. Alors que le pouvoir d’achat stagne, voire régresse, l’attrait de plateformes proposant des produits importés moins chers est en effet redoutable pour les commerçants locaux.

« Entre 2009 et 2019, l’expansion de la vente en ligne a ainsi provoqué la destruction nette d’environ 85.000 emplois. » – Rapport des Amis de la Terre

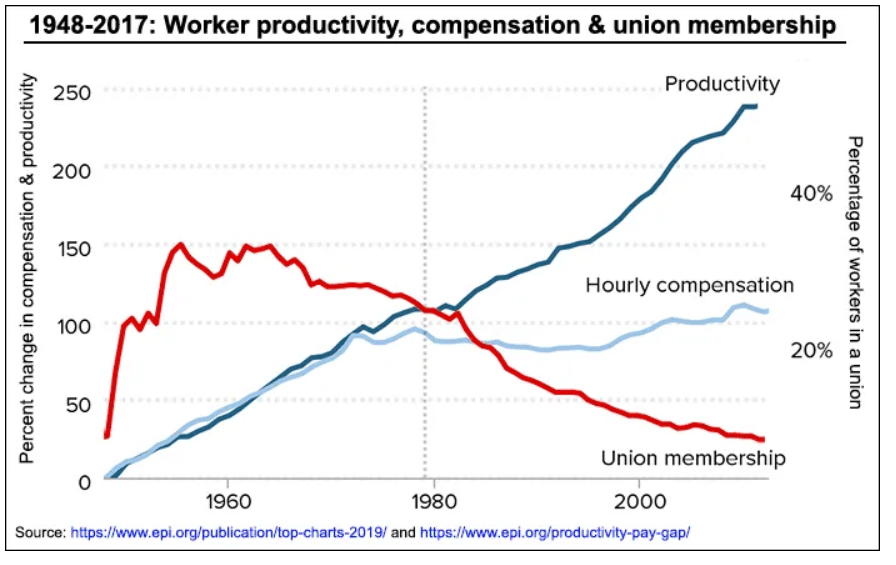

Second point qui parle à la population sarthoise : la question de l’emploi, qui fait l’objet d’une communication mensongère. Sur les marchés, dans des réunions publiques ou sur son site internet, le collectif présente son travail de compilation des études sur le sujet. Celui-ci est sans appel : s’il y a bel et bien des emplois créés, non seulement leur nombre est surestimé (environ 1 emploi par 1000 m2 selon le collectif) mais les conditions de travail sont également déplorables. Les études conduites sur les entrepôts logistiques pointent en effet une importante précarité, avec des emplois souvent en intérim et payés au minimum légal. Enfin, elles pointent aussi de nombreux accidents du travail, dont la « sinistralité dans les entrepôts de logistique [est] deux fois supérieure à l’indice national ».

Mais surtout, le nombre d’emplois créés est faible par rapport à ceux qui sont détruits. En 2022, un rapport des Amis de la Terre rappelait ainsi que « en 2019, pour chaque emploi créé dans une entreprise de 50 salarié·e∙s et plus, près de deux emplois ont été détruits dans les plus petites entreprises. Ces chiffres résultent d’un phénomène dévastateur en place depuis des années. Entre 2009 et 2019, l’expansion de la vente en ligne a ainsi provoqué la destruction nette d’environ 85 000 emplois ». Malgré ce constat accablant, l’argument des emplois est repris sans cesse par les élus pour justifier le sacrifice des paysages, des écosystèmes et du travail sur l’autel de l’attractivité.

Méga-entrepôts, méga-impact écologique

Plus globalement, c’est évidemment l’impact écologique qui alerte. Que ce qui bourgeonne au printemps soit maintenant des écosystèmes artificiels de surconsommation est condamnable écologiquement mais aussi juridiquement. La prolifération d’entrepôts logistique est en effet contraire à l’objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette) de la loi Climat et Résilience qui fixe une obligation de diviser par deux le rythme d’artificialisation des terres d’ici 2030, pour arriver à une artificialisation nette nulle en 2050.

Les alertes se multiplient donc : on rogne sur la souveraineté alimentaire par la destruction de terres nourricières à proximité immédiate des pôles urbains, on raie de la carte des trames vertes et bleues – les corridors naturels utilisés par la faune pour se déplacer –, on ravage la flore par l’artificialisation des sols, on empêche l’eau de circuler, faisant croître le risque d’inondations… Autant d’impacts directs des entrepôts, qui s’ajoutent à ceux de la consommation toujours plus débridée, de moins en moins fondée sur des besoins réels et de plus en plus sur des désirs stimulés par la publicité et les logiques de distinction sociale.

Mêlant désastre écologique indirect et questionnements éthiques, « Amazon et son monde » représente ainsi 2 milliards de produits commercialisés en France en 2019 mais aussi un gaspillage de 3 millions de produits – détruits tout juste conçus – en 2018.

Mêlant ainsi désastre écologique indirect et questionnements éthiques, « Amazon et son monde » représente ainsi 2 milliards de produits commercialisés en France en 2019 mais aussi un gaspillage de 3 millions de produits – détruits tout juste conçus – en 2018. Des chiffres qui ont nécessairement bondi depuis, étant donné la croissance insolente du e-commerce. Pour compléter ce triste tableau, le bilan carbone des simples « transports », calculé par le collectif, fait état « à l’échelle du département, d’une augmentation d’1,6 tonnes d’équivalent CO2 par habitant. C’est tout simplement astronomique à l’heure où […] l’on commence à parler de « 2 tonnes » par habitant » à l’horizon 2050.

Lutter… et gagner ?

Malgré ces chiffres et ces transformations sociales, spatiales et environnementales incontestable, le modèle de commerce en ligne basé sur la satisfaction instantanée des besoins continue de s’implanter dans les habitudes de consommation et les territoires. Une fuite en avant qui va clairement à l’encontre de l’urgence environnementale.

Le territoire sarthois ne fait pas exception dans une économie globalisée, où croissance rime avec concurrence. Un dilemme y est inhérent pour les acteurs décisionnels locaux : malgré une connaissance des impacts néfastes sur l’environnement et sur le quotidien de leurs administrés, il leur est souvent sans intérêt de refuser les opportunités de croissance économique qui seront à la place prises par la localité voisine, alors avantagée. Comme le rappelle Benoît Berthelot, auteur du Monde selon Amazon, « Amazon prospecte abondamment, parce qu’avec le temps, ses dirigeants ont compris que sur tous les projets qu’ils avaient, seuls quelques-uns allaient au bout, parce qu’il y a des oppositions locales fortes. Ils prospectent plus de sites qu’ils n’en ouvriront réellement ».

Etant donné cette injonction permanente à l’attractivité économique, la lutte contre ce modèle productif climaticide, robotisé et globalisé, ne peut se contenter d’agir à l’échelon local, notamment en interpellant les élus. C’est un combat de David contre Goliath. Si le collectif sarthois peine actuellement à infléchir les décisions politiques nationales, il peut s’appuyer sur les victoires dans l’Ouest. Localement, c’est l’abandon en 2022, après dix ans de combats judiciaires menés par deux associations locales, d’une grande zone commerciale autour d’un magasin IKEA à Berner, à proximité du Mans, qui alimente espoir et motivation. Lors des rencontres, on s’inspire aussi de la convergence des luttes construite à Montbert, au sud de Nantes, autour de manifestations ou de foires populaires, qui ont forcé les élus de la commune à annuler le projet Amazon de 185.000 m2 à cause de « contraintes techniques et juridiques ».

S’inspirant ainsi des luttes victorieuses, les militants de la Sarthe gardent donc espoir et continuent sans relâche à protéger l’artisanat, le vivant et la démocratie. Comme le résume Camille, une des activistes du collectif : « On combat la même chose : des grands industriels, soutenus par des politiques. Pour ça, on va continuer d’utiliser les mêmes leviers de luttes juridiques, politiques ou populaires. La seule différence, c’est que l’historique des luttes en Sarthe ne fait pas aussi peur que celui en Loire-Atlantique, avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui effrayait. Mais cet historique, on peut le créer ici aussi. »