Emmanuel Macron a montré qu’il était illusoire de vouloir négocier des concessions de gauche à sa politique. Le RN quant à lui ne cesse de progresser dans les urnes tandis qu’il se rapproche des pouvoirs économiques et politiques. Pour l’emporter face à ce bloc macro-lepéniste en cours de constitution, la gauche doit assumer un programme sans compromission, plutôt que d’essayer de bricoler une coalition électorale ou un périlleux gouvernement « technique ».

L’année 2024 restera comme celle durant laquelle Emmanuel Macron a joué un coup qui consistait à ne pas respecter le résultat des élections qu’il avait lui-même convoquées. Il a plutôt tenté de trouver lui-même un périlleux équilibre dans une Assemblée Nationale tripartite et dominée (relativement) par la gauche. Pour cela, il avait fini par nommer Michel Barnier Premier Ministre.

La conséquence de cette manœuvre fut la difficulté pour ce gouvernement de faire voter un projet de loi de finances (PLF). Michel Barnier avait pour cela fait de nouvelles concessions à l’extrême-droite. Celle-ci avait déjà accepté de ne pas le censurer a priori. Contraint par l’arithmétique parlementaire, mais peut-être grisé par l’utilisation usuelle qui en avait été faite par ses prédécesseurs, il a tenté de forcer l’Assemblée en utilisant l’article 49-3 de la Constitution. Ce faisant, il a engagé sa responsabilité sur un texte proche de sa première version, c’est-à-dire sans les amendements écrits par la gauche et adoptés en commission. Ces amendements ajoutaient pourtant près de 50 milliards d’euros de recettes au budget de l’Etat. Ils évitaient ainsi les énormes coupes prévues dans les budgets sociaux. Le RN ayant voté la motion de censure alors déposée par le NFP, le budget 2025 a été définitivement censuré, et le gouvernement de M. Barnier avec, le 4 décembre dernier.

À partir de cette censure, certains responsables politiques ont parlé d’une crise des institutions. Elisabeth Borne a été la plus alarmiste en prévenant les Français qu’une censure du PLF bloquerait le fonctionnement du pays, empêcheraient les fonctionnaires d’être payés, les cartes Vitale de fonctionner, etc. Ces peurs largement exagérées ont pourtant été balayées par Emmanuel Macron lui-même lors d’une nouvelle allocution télévisée le lendemain de la censure. Et en effet, l’Assemblée a depuis voté une loi de finances spéciale, reconduisant le budget de 2024 en 2025.

La réalité est la suivante. « L’omnipotence du pouvoir majoritaire » a fait que durant ces deux dernières décennies, l’Élysée, Matignon et l’Assemblée étaient en pratique de la même couleur politique. Ce faisant, à cause de la discipline partisane, les contre-pouvoirs du législatif sur l’exécutif, déjà ténus, n’étaient jamais mis en œuvre. En 2024, la nouvelle Assemblée élue s’est trouvée en opposition à la présidence de la République. Elle a alors pu exercer pour la première fois depuis 60 ans son moyen de contrôle du gouvernement le plus fort, la censure.

Politiquement, l’Assemblée a ainsi recouvré sa légitimité malmenée pendant ces 7 dernières années. Cette légitimité entre en conflit avec celle, au plus bas et toujours déclinante, du locataire actuel de l’Élysée. L’Assemblée est issue de l’élection la plus récente, mais elle ne peut pas démettre facilement le Président, alors que celui-ci peut la dissoudre sur simple décision. Il devait aussi, selon la Constitution, consulter les présidents des assemblées avant de le faire, mais ne l’a pas fait. Nous touchons aux limites de la Vème République.

L’impasse de la négociation avec Macron

La situation appellerait naturellement à une révision constitutionnelle. Avant de l’envisager il faudrait reconvoquer une élection présidentielle afin que les urnes puissent résoudre le conflit de légitimité. C’est d’ailleurs ce que pensent 61 % des Françaises et des Français, qui demandent le départ d’Emmanuel Macron. Le Parti Socialiste, qui rejette ce scénario en raison de son impréparation pour une présidentielle anticipée, a préféré proposer un compromis au gouvernement.

Ces concessions ont globalement été refusées par Emmanuel Macron, qui a d’abord nommé François Bayrou Premier Ministre, soit un de ses premiers soutiens. Une fois son gouvernement constitué, il a poursuivi des discussions avec le PS, EELV et le PCF. Le PS a se faisant cherché à se démarquer de la FI, certains de ses cadres ne cachent pas leur non-approbation de l’accord du Nouveau Front Populaire. Pourtant, c’est cet accord qui a permis à la gauche d’emporter les élections, plaçant de surcroît le RN en troisième position.

Gagner une miette maintenant compromettrait les chances de gagner véritablement plus tard.

L’idée selon certains cadres au PS, voire à EELV, est qu’il vaudrait mieux « gagner » un petit peu que rien du tout. Or, gagner une miette maintenant compromettrait les chances de gagner véritablement plus tard. En effet en proposant ces négociations ces cadres ont abandonné d’emblée l’accord programmatique sur lequel ils avaient été élus, le programme du NFP. Ce faisant, ils ont sévèrement détérioré la confiance que leurs électeurs avaient placée en eux six mois plus tôt. Finalement, la composition du gouvernement de François Bayrou puis son discours de politique générale du 14 janvier n’ont pas apporté de changement de ligne politique, toujours très austéritaire. Par conséquent, la FI a déposé le 16 janvier une motion de censure du gouvernement. EELV et le PCF, bien qu’ils aient participé aux discussions, ont été forcés de constater qu’il n’y avait rien à y gagner et ont aussi voté la censure. Le PS quant à lui a décidé de ne pas la voter, arguant des concessions obtenues, marquant ainsi une rupture avec le reste du NFP.

Qu’en est-il finalement de ces éléments concédés à la gauche par François Bayrou ? Le point qui aurait permis d’entamer des discussions sérieuses était l’abrogation de la réforme des retraites de 2023. Celle-ci était possible lors de la niche parlementaire de la FI à l’automne, car il y a une majorité à l’Assemblée (rassemblant le Nouveau Front Populaire, le RN et le groupe LIOT) pour la voter. Mais le camp macroniste a décidé de façon inédite de faire de l’obstruction parlementaire pour l’éviter. Le gouvernement de M. Bayrou n’en voulant pas non plus, il a annoncé à ce sujet ouvrir une nouvelle conférence de financement. Autrement dit, il entend simplement réfléchir à nouveau à cette réforme, en discutant avec les syndicats. Celle-ci ne sera modifiée que si l’équilibre budgétaire en sera maintenu. Or celui-ci a été exagéré par le gouvernement, qui a parlé d’un déficit de 55 milliards d’euros. Et dans l’attente, la réforme continuera de s’appliquer.

François Bayrou a détaillé l’organisation de ce « conclave » de financement dans une lettre. Il a aussi présenté d’autres points comme des concessions. Or, la plupart de ces concessions n’en sont pas vraiment. Et surtout, aucune garantie n’a été donnée sur la réforme des retraites. En conclusion, la crise de légitimité de l’exécutif, président comme gouvernement, n’est pas plus résolue qu’auparavant et Emmanuel Macron épuise le temps qu’il lui reste.

Une grande coalition, marchepied pour un futur gouvernement RN

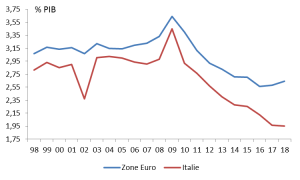

Le risque de la participation à une grande alliance autour de la minorité macroniste est qu’il enverrait un message extrêmement délétère pour la gauche : celui que le RN est la seule opposition au système. C’est ce qu’il s’est passé en Italie avec le gouvernement de Mario Draghi, de février 2021 à octobre 2022. Le chef de l’Etat italien avait donné un « mandat exploratoire » à l’ancien banquier central de l’Union Européenne pour constituer un gouvernement de « haut niveau », en élargissant la coalition déjà large soutenant Giuseppe Conte, un autre technocrate. Tous les partis, du Parti Démocrate à la Ligue en passant par le Mouvement 5 étoiles y étaient représentés (neuf partis en tout). Ainsi, Giorgia Meloni a pu se présenter comme la seule vraie opposition, gagner les élections et ainsi succéder directement à Mario Draghi.

La participation à une grande alliance autour de la minorité macroniste enverrait un message extrêmement délétère pour la gauche : celui que le RN est la seule opposition au système.

C’est donc bien la préparation des futures élections qui doit primer, et non la négociation d’une participation dans un hypothétique bricolage politique d’ici là. Même si Emmanuel Macron restait en poste jusqu’en 2027, une nouvelle dissolution de l’Assemblée Nationale pourrait intervenir à partir de l’été 2025. En ce sens, tous les partis pourraient avoir à se remettre bientôt et très rapidement en campagne. Le délai pour convoquer une élection présidentielle est de 35 jours maximum. Cet état de fait pèse en particulier à gauche. Les insoumis, dont le mouvement a historiquement été une machine électorale pour l’élection présidentielle, se savent prêts. Les autres partis du NFP beaucoup moins, ce qui peut expliquer qu’ils cherchent à préserver ce qu’ils nomment la stabilité des institutions, pour retarder la tenue de nouvelles élections.

Sortir de l’idée du marché électoral

Revenons maintenant sur les stratégies possibles pour la gauche. Il faut comprendre que les élections ne fonctionnent pas comme un marché dont les partis se partageraient des parts. Le nombre même d’électeurs varie beaucoup d’une élection à l’autre, en fonction de l’abstention. Ainsi, les élections législatives de 2024 ont généré une mobilisation forte, avec 66.7% de participation, soit 19,2% des inscrits de plus qu’aux dernières législatives. On est passé de 23 à 33 millions de votes.

Cette dynamique n’est pas la même pour tous les partis. Les électorats les plus bourgeois se mobilisent davantage à toutes les élections, y compris intermédiaires. Et d’année en année, certains électorats sont en dynamique, et d’autres non. Ainsi aux européennes de l’an dernier, la liste portée par la France Insoumise a récolté près d’un million de voix supplémentaires par rapport à 2019. À l’inverse, l’ensemble constitué des listes du PS et d’EELV ont perdu environ 400 000 voix. Pour ces partis, il s’est produit un simple transfert des Verts vers la liste PS-Place Publique, d’autres listes ou l’abstention.

Ainsi, l’espace politique de la sociale démocratie de centre-gauche est étroit et en déclin. Morcelé en plusieurs partis, même hypothétiquement rassemblés par une primaire, il ne représente que quelques pourcents de l’électorat. De plus le mécanisme de la primaire a tendance à dégager le plus petit dénominateur commun au sein de ce type de coalition et n’est pas de nature à faire émerger une dynamique forte. Or, un gouvernement vraiment à gauche aurait besoin d’une telle dynamique pour affronter le mur de l’argent.

Cette impasse s’est retrouvée au niveau européen dans l’échec de Die Linke, en Allemagne. Son congrès de novembre 2024 a explicitement adopté la ligne qui consiste à récupérer les déçus des Verts allemands (libéraux et très atlantistes) et des Sociaux-Démocrates (SPD). Leur idée était qu’une « coalition électorale bien formée pencherait pour une forme ou une autre d’alternative à gauche ». En France, il s’agirait donc d’une recomposition du PS et d’EELV visant à récupérer les déçus du macronisme, soit exactement la stratégie adoptée par la liste PS-Place Publique aux Européennes, qui comme on l’a vu, n’a pas insufflé de dynamique nouvelle à la gauche. Et de même en Allemagne, la liste Die Linke a divisé son score par deux aux Européennes de 2024 par rapport à celles de 2019, en passant de deux à un million de voix.

Tenir front contre front

Depuis la nouvelle offensive israélienne à Gaza, le climat politico-médiatique s’est montré encore plus favorable à l’extrême droite et à ses thèses xénophobes qu’auparavant. La simple dénonciation du génocide en cours vaut accusation d’antisémitisme sur la plupart des plateaux. Inversement, le RN s’est invité dans le camp des partis dits respectables, notamment par sa participation à la marche contre l’antisémitisme, alors même que son fondateur Jean-Marie Le Pen avait été condamné pour haine raciale.

Depuis la nouvelle offensive israélienne à Gaza, le climat politico-médiatique s’est montré encore plus favorable à l’extrême droite et à ses thèses xénophobes qu’auparavant.

Face à cela la gauche doit tenir bon sur ses positions humanistes et conformes au droit international. Sur le plan électoral, ce discours permet bien sûr de parler à la population ciblée par ces discours de haine, abandonnée par le reste de la société. Mais il permet aussi de paraître crédible à une majorité de l’électorat de gauche en général. Là encore le cas allemand le confirme : lors de ces mêmes élections européennes, Die Linke comportait en son sein à la fois des partisans de la fin de la vente d’armes à Israël, et des soutiens de ce pays. Leur programme ne comportait aucune mention de la guerre à Gaza. Cette position intenable a certainement précipité sa chute.

Cela s’est aussi vérifié cette année aux États-Unis. Les démocrates ont perdu l’élection présidentielle à cause de la démobilisation de leur électorat plutôt que par une surmobilisation de l’électorat républicain. L’administration démocrate sortante a massivement soutenu le gouvernement d’Israël, lui permettant de continuer sa politique génocidaire. La campagne du Parti Démocrate a été corrompue par les intérêts des donateurs ultra-riches, milliardaires ou entreprises. Elle a été à la fois pro-guerre et pro-business. La première conséquence en fut une défaite et un second mandat pour Donald Trump, qui aura davantage les mains libres que lors de son premier. Et à plus long terme, le Parti Démocrate risque d’être durablement écarté du pouvoir.

Si les partis de gauche européens veulent éviter le même sort, ils feraient mieux d’assumer leur histoire et des positions franches. L’enjeu est de recréer une dynamique permettant de remporter des victoires majeures. La mobilisation contre la réforme des retraites en 2023 l’a montré, des millions de Françaises et de Français sont prêts à se mobiliser. Toutefois, une majorité d’entre eux, y compris parfois parmi ceux qui se mobilisent, ne croient pas en leurs chances de gagner. C’est cet état d’esprit qu’il faut faire basculer.