Contrairement à 2016, la campagne de Donald Trump est activement soutenue par l’establishment du Parti républicain. Une institution a joué un rôle central dans ce rapprochement : la Heritage Foundation. Ce think tank rassemble un bataillon « d’experts » et d’hommes d’influence qui avaient obtenu des postes de premier plan dans l’administration Trump. Avec son « Project 2025 », programme de 922 pages qui a défrayé la chronique médiatique, il entend imprimer sa marque sur le candidat Trump. Et le mener vers un agenda plus nettement interventionniste sur les questions de politique étrangère.

Le 15 juillet 2024 démarrait dans l’État du Wisconsin la convention du Parti républicain. C’est sans surprises que Donald Trump fut investi candidat. Victime d’une récente tentative d’assassinat, il se trouvait sous l’œil des caméras. Sous les radars médiatiques, des présentations étaient organisées par les think tanks liés au Parti républicain : la Faith and Freedom Coalition, l’America First Policy Institute et bien sûr l’incontournable Heritage Foundation.

Ces trois think tanks sont emblématiques de l’évolution du parti. Si la Heritage Foundation est le laboratoire historique des conservateurs, Faith and Freedom ne remonte qu’à 2009 quand l’America First Policy Institute a été créé en 2021. Le premier est une plateforme unissant la droite chrétienne et des groupes proches du Tea Party, quand le second est le bras armé du trumpisme (dans son conseil d’administration on trouve Ivanka Trump, fille de l’ancien président).

À chaque groupe de pression son think tank. Pour le complexe militaro-industriel, c’est la RAND Corporation. Pour l’aviation, c’est l’American Enterprise Institute. Au départ, la Heritage Foundation tire ses financements du secteur agro-alimentaire.

Ces think tanks constituent un véritable écosystème autour du Parti républicain. En 2016, la victoire de Donald Trump aux primaires républicaines avait constitué un séisme : sa campagne populiste et ses propos erratiques avaient violemment divisé les think tanks conservateurs. La Heritage fut le seul à réellement tirer profit de la situation.

Depuis sa défaite de 2020, la mainmise de Donald Trump sur le camp conservateur n’a fait que s’accroître. Mais dans le même temps, les think tanks entendaient bien imprimer leur marque sur l’opposant à Joe Biden, plutôt que de devoir s’adapter à une situation nouvelle, comme ce fut le cas en 2016.

Aux origines de la « Heritage »

C’est la fin de la Seconde guerre mondiale qui marque la première explosion de « think tanks ». Il s’agit alors de fournir des synthèses d’experts à des élus. Sous la tutelle du secteur privé ; ainsi, la Douglas Aircraft Company accouche de la RAND Corporation en 1946, avec pour objectif de travailler sur les conflits internationaux et la balistique transcontinentale. Fonds privés, expertise et liens avec le pouvoir politique : la recette devait faire mouche. Et la Heritage Foundation allait devenir son produit le plus emblématique.

Elle naît d’une conversation entre deux assistants parlementaires, Edwin Feulner et Paul Weyrich, à la cafétéria du Congrès des think tanks conservateurs en 1971. L’American Enterprise Institute (AEI) avait alors renoncé à publier un rapport concernant l’aviation, craignant que celui-ci influence les votes au Congrès. Or, Feulner et Weyrich, qui perçoivent le potentiel politique des think tanks, entendent justement peser sur les votes. Ils appellent de leurs voeux un organisme qui proposerait des argumentaires aux élus du Congrès.

La Heritage Foundation voit ainsi le jour, avec le soutien du groupe industriel Coors. Elle accompagne une dynamique plus générale de politisation des think tanks et d’accaparement par les lobbys, qui cherchent à les instrumentaliser. À chaque groupe de pression son think tank. Pour le complexe militaro-industriel, c’est la RAND Corporation. Pour l’aviation, c’est l’AEI. Au départ, la Heritage Foundation tire ses financements du secteur agro-alimentaire.

La Heritage Foundation adopte une approche résolument activiste. Son bras armé, « Heritage Action », rassemble ses « analystes » qui vont directement au contact des élus, au Congrès ou dans les États, afin de les convaincre d’adopter les positions de l’institut. Un artifice qui permet aux lobbyistes présents au sein du think tanks d’être maquillés en « analystes » lors des auditions du Congrès…

Le think tank connaît son heure de gloire en 1980, avec la publication d’un « Mandate for Leadership ». Mastodonte de 3000 pages, le document synthétise les propositions du camp conservateur pour l’élection présidentielle. Une fois élu, Ronald Reagan devait fournir à chacun de ses ministres une version abrégée du document (de 1100 pages). 60% des propositions du think tank seront ainsi reprises par le président.

La Heritage Foundation connaîtra des relations plus difficiles avec H. W. Bush, notamment sur la question des hausses d’impôts. Quelques années plus tard, c’est finalement un président démocrate que l’organisation soutient et conseille. Bill Clinton défend en effet des accords de libre-échange, notamment l’ALENA [entre le Canada, les États-Unis et le Mexique NDLR], en accord avec le positionnement libre-échangiste du think tank. Acteur clef de la nébuleuse conservatrice, la Heritage Foundation était en butte à la concurrence de deux autres géants : le Cato Institute et l’AEI.

Concurrence libertarienne et néoconservatrice

Le Cato Institute voit officiellement le jour en 1976, mais sa création, sous le nom de « Charles Koch Foundation », est antérieure de deux ans. Le nom des frères Koch continue de figurer en haut de la liste des donateurs réguliers, aux côtés de ceux du milliardaire Sheldon Adelson ou de la famille Mercer. La Koch Industry est spécialisée dans le secteur primaire, l’extraction de ressources minières et de transformation des matière premières. La ligne libertarienne défendue par l’institut recoupe assez largement les intérêts des frères, lorsqu’il s’agit de prôner un adoucissement des normes – notamment environnementales – sur ces secteurs d’activités.

Si les fonds du Cato Institute proviennent majoritairement de l’industrie du tabac et du pétrole, le think tank – fait notable pour un institut conservateur – ne boude pas les financements d’entreprises « progressistes » de la Silicon Valley, notamment Facebook ou Google. Une porosité peu surprenante si l’on considère la sensibilité libertarienne du think tank.

Conséquent dans son libertarianisme, il s’est ainsi opposé aux politiques bellicistes des présidents Bush, en particulier à une occupation de long terme de l’Afghanistan et de l’Irak. Et il se prononce en faveur de la disparition des barrières douanières et de la libéralisation complète des marchés, ce qui lui permet notamment de bénéficier du financement de CME, groupe financier qui détient la bourse de Chicago…

L’AEI, quant à lui, prétend s’inscrire dans le sillage du philosophe Leo Strauss et se spécialise dans la production de rapports. Influent depuis les années 1940, il connaît une perte de vitesse consécutive à l’apparition de la Heritage Foundation, et il faudra attendre les années 2000 pour qu’il regagne en importance. Il est alors proche de l’extrême-droite – avec des auteurs comme Richard Murray, eugéniste, ou encore Dinesh D’Souza, qui défend que l’antiracisme est une réaction pathologique et que les esclaves afro-américains étaient plutôt bien traités…

Ici encore, le lien entre financements et rapports est de plus directs. Financée par l’industrie du tabac, l’AEI produit de nombreuses études pour tempérer sa nocivité ; financée par le secteur des télécommunications, elle s’oppose à la neutralité d’internet.

À l’écart du vivier républicain classique, Trump devait accueillir à bras ouverts les hiérarques de la Heritage Foundation – et la remercier une fois élu. Ainsi, le vice-président Mike Pence est proche de l’institut.

Surtout, l’institut est le principal pourvoyeur de l’administration Bush – à tel point que peu après son élection, le président s’est rendu au siège de l’AEI pour remercier ses membres. Hébergé par l’AEI, on trouve le Project for the New American Century de Dick Cheney, dont l’influence sur la politique étrangère de George W. Bush a été conséquente. Sans surprises ici également : l’AEI est abondamment financé par les entreprises du complexe militaro-industriel…

#NeverTrump : la ligne de fracture au sein des think tanks

L’investiture de Donald Trump comme candidat républicain et sa victoire de 2016 devaient marquer un séisme dans les relations traditionnelles entre partis et think tanks. La campagne erratique et populiste du candidat n’était pas du goût des organisations conservatrices, qui lui préféraient largement un Jeb Bush. De nombreux cadres du Parti républicain et de think-tanks conservateurs se sont refusés à soutenir Trump – sans résoudre à rallier ouvertement une candidature démocrate. Dans les signatures des tribunes rédigées pour critiquer sa campagne, on trouvait les noms de plusieurs figures des think tanks liés au Parti républicain. Une seule exception : la Heritage Foundation.

L’AEI ne prend que timidement position pour Trump en février 2016 – par le biais d’une tribune publiée par Charles Murray, co-auteur du livre The Bell Curve, livre qui lie « race » et intelligence. Le Cato Institute, au contraire, s’oppose publiquement au président nouvellement élu. Il s’attaque notamment au décret présidentiel 13769, surnommé Muslim Ban. Celui-ci suspend des programmes d’accueil des réfugiés, interdit à tous les Syriens d’être accueillis aux États-Unis. Il a conduit à la détention de 700 voyageurs et à la remise en cause de 50.000 visas. Cette prise de position heurte les plus libertariens des conservateurs qui sont, pour la majorité d’entre eux, favorables à l’immigration – perçue comme le prolongement d’une libéralisation du marché du travail. De même, les mesures protectionnistes de Trump sont vivement critiquées par l’Institut ; il faut dire que la mise en place d’une taxe sur l’acier l’acier menaçait directement les profits des entreprises Koch…

C’est la Heritage Foundation qui profite de la conjoncture. Edwin Feulner, son ancien président, est nommé dans l’équipe de transition du candidat. Dès son élection, ce sont pas moins de soixante-six anciens analystes ou salariés du think tank qui occupent des postes à responsabilité dans la nouvelle administration. À l’écart du vivier républicain classique, Trump devait accueillir à bras ouverts les hiérarques de la Heritage Foundation – et la remercier une fois élu. Ainsi, le vice-président Mike Pence et le Procureur général Jeff Sessions sont tous deux proches de l’institut.

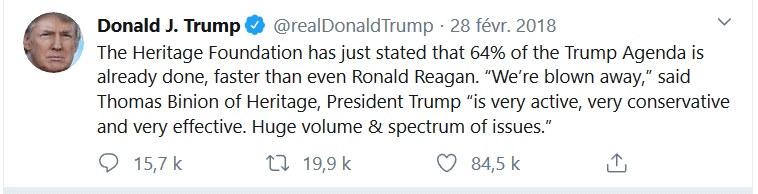

Jim DeMint, le président du think tank, décide de pousser l’avantage. L’institut adopte la même stratégie qu’en 1980 et publie un document au titre similaire : « Mandate For Leadership ». Il s’agit de 321 propositions conservatrices à destination du nouveau président. En un an de mandat, la Heritage Foundation affirmait que 64 propositions ont été totalement reprises par l’administration Trump. Ce dernier a même eu recours à l’organisme pour lui fournir une liste de juges conservateurs en vue d’une future nomination à la Cour Suprême.

Le fait que la Heritage Foundation se positionne sur l’ensemble des prérogatives de l’État et l’abreuve de recrues la rend incontournable. Pourtant, en mai 2017, le conseil d’administration retire son poste de président à Jim DeMint, dénonçant une trop grande complicité avec l’administration Trump. Une inflexion qui ne devait pas empêcher la Heritage Foundation de demeurer centrale dans la nébuleuse trumpienne…

L’agenda militariste du « Project 2025 »

« Nous allons connaître une seconde révolution américaine », déclarait le président du think tank Kevin Roberts. « Et elle sera pacifique si la gauche se mêle de ses affaires » devait-il ajouter. En ce début de juillet 2024, il est interviewé par Steve Bannon et s’affiche aux côtés des Républicains tendance « MAGA » [Make America Great Again, slogan de Donald Trump NDLR]. Qu’un président de think tank soit interviewé au micro de l’un des soutiens de la tentative de putsch du 6 janvier peut sembler incongru. Mais la scène est emblématique du chemin parcouru par le Heritage Foundation dans la nébuleuse conservatrice.

Le positionnement central du think tank permet de lancer le « Project 2025 » sur le modèle de « Mandate For Leadership », financé à hauteur d’un million de dollars. Peu à peu, le projet agrège d’autres think tanks et lobbies. Aujourd’hui, pas moins de 110 organisations gravitent autour de la Heritage Foundation – 40% d’entre elles bénéficiant du fonds DonorsTrust alimenté par Leonard Leo. Cet avocat et connaisseur du système judiciaire américain organise des dîners somptueux où il se plaît à jouer les faiseur de rois dans le domaine juridique – jusqu’à la Cour Suprême. On compte d’importants sponsors pour le DonorsTrust : outres les financiers traditionnels de la Heritage Foundation, on trouve… les frères Koch. La présence de ces noms résume à elle seule l’évolution des rapports de force entre ses concurrents et la Heritage Foundation…

Le « Project 2025 » contient des directives tout sauf anodines en matière de politique étrangère. Qui jurent avec les proclamations isolationnistes – vagues et incohérentes – du candidat Trump.

Celle-ci espère désormais forcer la main de Donald Trump. Elle a accouché des 922 pages du « Project 2025 », qui a d’abord scandalisé les démocrates par sa proposition d’accroissement des pouvoirs de l’exécutif. Elle fait écho à la tentative, durant le mandat de Trump, de permettre le licenciement de milliers de fonctionnaires fédéraux – le décret avait été remis en cause par Joe Biden. À travers le « Project 2025 », la Heritage Foundation propose de substituer, à la loyauté envers l’État, celle à l’égard du président et à son projet politique.

Au-delà de cet aspect, qui génère des craintes d’une dérive illibérale, le « Project 2025 » contient des directives tout sauf anodines en matière de politique étrangère. Qui jurent avec les proclamations isolationnistes – vagues et incohérentes – du candidat Trump. Celui-ci tente, en 2024, de rejouer la partition de 2016, critiquant le complexe militaro-industriel et les faucons du Pentagone. Il faut rappeler combien son arrivée au pouvoir avait alors sidéré le camp néoconservateur. Les déclarations de Trump à propos de l’OTAN et ses promesses de rapprochement avec la Russie avaient fait l’effet d’un séisme. S’il avait par la suite mené une politique étrangère en contradiction complète avec ces proclamations – jusqu’à adopter la posture « la plus dure à l’égard de la Russie depuis la Guerre froide », selon les termes de son administration – et en accord total avec le complexe militaro-industriel, Trump est, encore aujourd’hui, perçu avec méfiance par une partie de l’establishment néoconservateur.

Avec le « Project 2025 », la Heritage Foundation tente d’appuyer l’aile la plus interventionniste et militariste du trumpisme. De nombreuses préconisations ne surprennent guère, notamment concernant l’accroissement du budget militaire et l’intensification de la guerre économique avec la République populaire de Chine. D’autres sont en contradiction avec le discours du candidat : le « Project 2025 » prône un approfondissement du soutien à l’État d’Israël, quand Donald Trump critique timidement les massacres à Gaza.

À rebours de ses déclarations isolationnistes, le « Project 2025 » prône une course aux armements et un accroissement tous azimuts des sanctions financières pour contrer les « menaces » russe et chinoise. Alors que Donald Trump promet de « mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures », le « Project 2025 » envisage de poursuivre le soutien miliaire à Kiev, en échange d’une décrue de l’aide humanitaire. Le document précise qu’il s’agit d’un compromis entre les diverses sensibilités du camp conservateur, des plus russophiles – qui souhaitent un abandon de l’Ukraine – aux plus néoconservatrices – qui envisagent un engagement militaire plus direct. Une synthèse pas très éloignée de la politique actuelle du président Biden…

Sur les questions de société et les réformes institutionnelles, le Projet 2025 s’inscrit dans le conservatisme religieux qui avait caractérisé le mandat de Donald Trump. La Heritage Foundation propose ainsi de faire disparaître le service fédéral de l’éducation, qui serait dévolu aux États. À l’inverse, il est prévu d’étendre à l’échelle fédérale la possibilité de censurer une série de livres (accusés de propager la « culture woke ») dans les espaces scolaires et universitaires – expérimentée par le gouverneur de Floride Ron de Santis.

Enfin, on trouve une série de prescriptions prévisibles sur le plan économique, qui oscillent entre réformes néolibérales et fantaisies libertariennes. Certaines – réduction du budget de l’éducation au profit de coupons permettant aux enfants pauvres de s’inscrire dans les écoles privées – pourraient être directement traduites en politiques publiques par une administration Trump ultérieure. D’autres – abolition de la Réserve fédérale et du dollar comme monnaie internationale – constituent de simples slogans destinés à flatter la phobie anti-étatiste de sa base électorale.

Un simple fantasme des démocrates ?

Quelle importance accorder au « Project 2025 » ? Donald Trump lui-même s’en est distancié, face aux attaques incessantes des démocrates, déclarant « Je ne sais pas qui est derrière ça. Je suis en désaccord avec certaines choses, et certaines propositions qu’ils avancent sont profondément ridicules. Quoi qu’ils fassent, je leur souhaite bonne chance, mais je n’ai rien à voir avec eux ». Des paroles que contredisent frontalement ses liens fusionnels, passés et présents, avec le think tank.

Si Donald Trump devait, en novembre prochain, retrouver le chemin de la Maison Blanche, il est difficile de concevoir que la Heritage Foundation n’aurait pas son mot à dire sur son administration. La liste toute prête « d’experts » prêts à la rejoindre et à gouverner en suivant un plan structuré constitue un indéniable atout. Surtout, si l’on considère la position plus centrale que jamais acquise par la Heritage Foundation, qui est parvenue à satelliser de nombreuses organisations autrefois rivales. La composition de ses principaux donateurs a également changé. Là où les grands groupes pétroliers et les chaînes de supermarchés soutenaient la Heritage Foundation à sa création, les donateurs actuels représentent désormais un pan très large des classes dominantes américaines…