Quelle Europe découvrent les 6 millions de visiteurs qui franchissent chaque année les portes d’Europa-Park ? Entre montagnes russes et boutiques de souvenirs, le parc à thème allemand présente la vision fantasmée d’une Europe harmonieuse, à la fois ancrée dans les traditions des différentes nations qui la composent et à la pointe de l’innovation technologique. Et bien que la politique soit censée rester aux portes du parc, ce rêve européen qu’ont façonné les Mack, famille d’industriels depuis des générations, correspond aux valeurs libérales et conservatrices de leurs propriétaires. Reportage au cœur de cette Europe miniature, de ses représentations politiques et de ses effets idéologiques.

Matinée pluvieuse d’avril 2024 à Rust, petite commune à 50 km de Strasbourg, surtout célèbre pour abriter l’un des plus grands parcs d’attractions du monde. Ce jour-là une foule de journalistes et d’influenceurs se presse aux portes d’Europa-Park pour l’inauguration du nouveau quartier thématique croate et de son attraction phare : Voltron Nevera powered by Rimac, une montagne russe à propulsions multiples sur le thème des expérimentations électriques de Nikola Tesla, au parcours impressionnant comprenant 21 virages et 7 inversions sur une distance record d’1,3 km, censé évoquer la téléportation, dont le secret aurait été percé par le célèbre inventeur. Sur la scène dressée au cœur du nouveau quartier, plusieurs techniciens et designers ayant travaillé sur l’attraction prennent la parole, suivis par des membres de la famille Mack, à la tête du parc depuis sa fondation en 1975 : Roland, le directeur, son frère Jürgen, responsable de l’administration, et ses enfants, Michael, Ann-Kathrin et Thomas, respectivement chargés des pôles construction, hôtellerie et restauration. Sont évoqués successivement les prouesses techniques de l’attraction (depuis des générations, les Mack sont constructeurs de grands huit, et ce sont notamment les attractions à sensations fortes qui font la réputation du parc), les charmes de la Croatie reproduits dans la nouvelle zone, inspirée de la ville de Hvar, et la nourriture typique du pays servie dans le quartier sous l’impulsion de la germano-croate Miriam Mack, l’épouse de Michael. Un orchestre interprète également sur scène quelques airs traditionnels.

Après une ultime bénédiction de l’attraction par les responsables du culte au sein du parc (« parce que c’est toujours important pour toi, cher Roland », comme le précise le maître de cérémonie s’adressant malicieusement à son patron), place au spectacle : un acteur incarnant Nikola Tesla apparaît en haut des murs en carton-pâte de l’attraction, et actionne un levier qui la met en marche : un premier wagon file à toute allure, inaugurant inversions et propulsions dans une fanfare de feux d’artifice. Tesla rejoint ensuite les Mack sur scène, et c’est comme si le célèbre inventeur (certes né dans la commune de Smiljan, aujourd’hui située en Croatie, mais qui faisait alors partie de l’empire d’Autriche ; on peut aussi noter qu’il a émigré aux États-Unis à l’âge de 28 ans, et que c’est là qu’il a conduit les travaux scientifiques qui l’ont rendu célèbre) parrainait directement la famille dans leur entreprise de mise en valeur de son (presque) pays natal.

Cette mise en scène pour le moins étonnante, mélangeant apparition fantaisiste d’un personnage historique, rite chrétien, carte postale croate et exaltation des prouesses techniques permises par la prospérité de l’entreprise familiale, interroge sur la nature du microcosme européen que constitue Europa-Park. En effet, si le parc, à sa création, devait simplement servir de vitrine aux montagnes russes construites par les Mack, la thématique européenne apparaît en 1982 avec la construction du quartier italien. Au fil des ans, alors que le parc gagne en popularité, apparaissent notamment les quartiers anglais (1988), scandinave (1992), espagnol (1994), grec (2000) ou islandais (2009). Par le fait même de renvoyer à des pays ou à des régions géographiques existantes, le parc développe, forcément, un certain sous-texte politique. « Vous construisez l’Europe pour les enfants », avait déclaré le président du Sénat, Alain Poher, à Roland Mack lors de l’inauguration de la zone française en 1990. Dès lors, la question se pose : quelle Europe le parc présente-t-il aux enfants ? Quels récits nationaux sont narrés à travers la thématisation des différents quartiers et la scénographie des attractions qui s’y trouvent ? Qu’est-ce que le parc retient de l’histoire et de la géographie européennes, et surtout qu’est-ce qu’il en oublie ?

« Vous construisez l’Europe pour les enfants », avait déclaré le président du Sénat, Alain Poher, à Roland Mack lors de l’inauguration de la zone française en 1990.

Dans Utopiques : Jeux d’espaces de Louis Marin, livre fondateur sur les espaces imaginaires ou fantasmés, un chapitre est consacré à Disneyland. Pour Marin, c’est justement le caractère utopique de Disneyland qui permet à cet espace particulier de mettre en scène une harmonie parfaite du Rêve américain ; c’est dans ce « non-lieu » que peut « se « réalise[r] » la réconciliation des contraires, en représentation : le passé et le futur, le temps et l’espace, la gratuité ludique et le sérieux de l’échange marchand, le réel et l’imaginaire. L’utopie s’y accomplit dans sa perfection, mais cette perfection est un spectacle ; son harmonie est une représentation »1. C’est avec les mots de Marin en tête que nous proposons une brève visite sémiologique d’Europa-Park, pour mettre en lumière ses représentations de l’Europe (qui, là aussi, consistent souvent en une harmonie imaginaire, une réconciliation magique des contraires), ainsi que certains de leurs présupposés idéologiques.

Cependant, Europa-Park n’est pas Disneyland. Si Louis Marin a pu analyser de manière aussi pertinente le royaume de la souris dans une perspective structuraliste, c’est aussi que Walt Disney lui-même était obsédé de structures, et avait longuement prémédité celle de son parc, et des quatre zones parfaitement délimitées et complémentaires (Adventureland, Frontierland, Tomorrowland, Fantasyland) qui s’étendent autour de Main Street, U.S.A. Franz Mack, fondateur du parc et père de Roland, n’avait pas une telle vision d’ensemble. Le développement d’Europa-Park s’est fait au fur et à mesure des années, avec une certaine dose d’improvisation, qui explique par exemple que dans le parc l’Angleterre soit voisine de la Russie ou le Portugal de l’Islande. La représentation de l’Europe dans le parc n’est donc pas la traduction d’une réflexion préalable, mais doit beaucoup à une forme de contingence.

Le « pacte de lecture »2 que le parc passe avec ses visiteurs est différent de celui qui a cours dans d’autres parcs à thème. Si, contrairement à Disneyland, où les quartiers thématiques sont explicitement imaginaires, la majorité des zones d’Europa Park renvoient à des espaces qui existent dans la réalité et en reproduisent notamment certains éléments architecturaux, il ne s’agit pas comme à France Miniature de promettre la reproduction exacte de tel ou tel monument, ville ou lieu-dit ; c’est plutôt l’atmosphère d’un pays qu’on cherche à reproduire, et parfois à réinventer avec une certaine fantaisie. Tout pacte de lecture trop réaliste est de toute façon brisé par la coexistence de zones référentielles avec des mondes imaginaires, comme la Forêt des Contes ou le Royaume des Minimoys, lesquels évoquent plutôt un autre parc, Efteling, aux Pays-Bas, consacré aux contes et aux légendes. Cette référentialité paradoxale se traduit par un rapport trouble à l’histoire et à la réalité : certains éléments du parc, authentiques et présentés de façon quasi muséale, à l’instar d’un ancien module de la station spatiale Mir, offert au parc par la Russie en 1997, sont intégrés à des décors artificiels pour produire un effet de réel.

De la même façon, certaines attractions sont thématisées autour de personnalités historiques, comme Christophe Colomb ou Léonard de Vinci, qui sont présentées exactement de la même façon que des personnages fictifs intégrés au parc, comme le pirate Bartholomeus von Robbemond ou les ingénieurs Eckbert et Kaspar Eulenstein (version germanique et imaginaire des frères Wright). Cette reconfiguration du réel n’est cependant pas sous-tendue par un pacte de lecture explicitement politique comme au Puy du Fou, où le rapport fantaisiste à l’histoire correspond à un programme royaliste, l’adhésion à ce programme étant la motivation première d’une partie des visiteurs. On ne se rend pas à Europa-Park pour des raisons politiques, mais plutôt par goût pour les sensations fortes. Notons donc que la promenade sémiologique que nous proposons dans cet article, attentive à des détails que la plupart des visiteurs peuvent très bien ne pas remarquer tout en passant une excellente journée, s’éloigne de ce qui pourrait être considéré comme un usage « normal » du parc – ce qui n’invalide évidemment pas pour autant notre analyse, l’idéologie n’étant jamais plus efficace que lorsqu’elle passe inaperçue.

Rêves touristiques : exotisme et consumérisme

Dans le récit proposé par la plupart des zones du parc, les visiteurs occupent une position de touriste qui découvre d’un point de vue extérieur un pays exotisé et réduit à ses aspects les plus plaisants et consommables. L’attraction Piccolo Mondo, dans le quartier italien, en est un exemple particulièrement frappant. Un petit radeau nous conduit à travers des dioramas peuplés d’animatronics, et nous fait traverser une Italie réduite à des bouteilles de vin, des pizzas, une représentation d’opéra et la beauté de l’architecture vénitienne. De la même façon, le CanCan Coaster, né d’un partenariat avec le Moulin Rouge en 2018, invite dès sa file d’attente les visiteurs à circuler dans les coulisses du cabaret, ainsi que dans la chambre d’un artiste bohème de Montmartre, où les reproductions de peintures Belle-Époque côtoient des bouteilles vides ; l’attraction en elle-même intègre dans son récit une prise d’absinthe, une visite de Paris et de certains de ses monuments célèbres et un spectacle au Moulin Rouge sur le fameux galop d’Offenbach. Là encore, les plaisirs de l’art, de la nourriture et de la boisson sont unis en un seul geste de consommation.

Cette consommation imaginaire permet d’encourager une consommation réelle, dans sa continuité : dans la boutique de l’attraction Madame Freudenreich Curiosités, qui a pour cadre l’Alsace, il est notamment possible d’acheter un rosé alsacien, et Europa-Park propose un rhum en édition limitée dont l’histoire fictive est liée à la diégèse de l’attraction Piraten in Batavia : cette recette particulière (« il est vieilli en fûts de porto tawny sur un bateau de l’attraction […] où le mouvement perpétuel de la navigation lui permet de capter à la perfection les arômes boisés des fûts »3) aurait été découverte par le personnage principal de l’attraction, Bartholomeus von Robbemond.

La philosophie d’Ulrich Damrau, scénographe et décorateur qui a été le principal instigateur de la thématique européenne du parc, consistait à ne pas reproduire à l’identique des sites et monuments célèbres. Les seuls qu’on peut véritablement reconnaître sont en effet le Globe Theater et le Moulin Rouge, mais il ne s’agit pas des monuments les plus célèbres de Londres et de Paris ; on ne trouve à Europa-Park ni Big Ben ni Tour Eiffel. L’enjeu est plutôt de recréer un environnement particulier en imitant l’architecture typique des pays représentés à partir de modèles moins directement identifiables : le quartier suisse a ainsi pour inspirations principales les communes de Chandolin et Zermatt, le quartier scandinave les villes de Bergen et Stavanger, et le tout récent quartier croate, comme évoqué plus haut, la ville de Hvar. C’est aussi vrai à l’échelle de certains bâtiments du parc : l’église norvégienne est ainsi directement inspirée de l’église de Borgund en Norvège, et le château irlandais du château de Cashel.

Des dispositifs informatifs, et même muséaux, coexistent avec ces mises en scène plus ou moins fantasmatiques, troublant les rapports entre histoire et mythe, entre authentique et artificiel. C’est notamment le cas dans la file d’attente du CanCan Coaster où, à côté d’une reproduction spectaculaire de la main de la statue de la Liberté telle qu’elle a été montrée à l’exposition universelle de Philadelphie, se trouve une vitrine consacrée au sculpteur Auguste Bartholdi, réalisée en partenariat avec le musée Bartholdi de Colmar. On trouve également, à la sortie de l’attraction, une vitrine rendant hommage à Dorothea Haug, danseuse classique qui a fondé les « Doriss Girls » du Moulin Rouge : on y aperçoit certains objets qui lui auraient appartenu, probablement les robes et les ballerines, mais la scénographie de cette vitrine, avec des lustres anciens, des bouteilles de vin et des affiches à la provenance incertaine, est similaire à la scénographie de l’attraction elle-même, ce qui jette encore une fois le trouble entre réel et simulacre. Dans le quartier russe, une maisonnette est consacrée à l’artisanat traditionnel du pays ; on peut y admirer des poupées gigognes, des poteries, des icônes, et même des figurants qui produisent ces objets, donnant à voir leur processus de fabrication, le tout surmonté de panneaux explicatifs. Le parc est parsemé de ces petits espaces où les visiteurs les plus curieux peuvent en apprendre davantage sur les pays qu’ils traversent fictivement, comme un voyage touristique qui ne serait pas entièrement consacré à la consommation, mais quand même entrecoupé de parenthèses culturelles.

Le recours à l’imaginaire et à une tradition souvent fantasmée permet au parc d’effacer certaines des contradictions de l’Europe contemporaine.

Il faut toutefois noter que la précision de la référentialité et le souci historique sont plus ou moins manifestes selon les zones géographiques concernées : dans le quartier allemand, c’est-à-dire l’allée principale du parc (l’équivalent de Main Street, U.S.A. à Disneyland), l’architecture de chacun des 16 Länder allemands est représentée par une maison différente, ce qui permet de montrer avec nuances la richesse du patrimoine architectural du pays. Un peu plus loin, la « forêt enchantée », qui met en scène des contes des frères Grimm, redouble cette mise en valeur de la culture allemande en spatialisant son patrimoine immatériel. La Grèce, elle, se résume à l’architecture des villes hautement touristiques de Mykonos et de Santorin, mais surtout à ses ruines et à ses mythes. C’est à cet imaginaire mythologique que renvoie le roller-coaster Poseidon, et les attractions Pegasus et La malédiction de Cassandre donnent aux visiteurs le rôle non plus de touristes mais d’archéologues sur la piste d’une civilisation disparue et magique. Cette façon de résumer la Grèce à sa touristicité et à son passé antique, sans aucune référence à la Grèce contemporaine, interroge particulièrement dans un contexte géopolitique où le pays est, de façon récurrente, un point de tension important au sein de l’Union européenne. Le recours à l’imaginaire et à une tradition souvent fantasmée permet au parc d’effacer certaines des contradictions de l’Europe contemporaine.

Rêves de progrès : « les merveilles de la technologie »

Cette exaltation de la tradition, de l’histoire, des éléments les plus « typiques » de chaque identité nationale se télescope avec un autre axe idéologique très fort dans le parc : la valorisation du progrès technologique. On s’aperçoit notamment de ce télescopage dans le quartier russe : à l’entrée de la zone se trouve un petit édifice surmonté de clochers à bulbes qui rappelle, sur ses façades intérieures, les grandes dates de l’histoire russe (le couronnement de Boris Godounov, la bataille de Poltava, la fondation de Saint-Pétersbourg…) ; on aperçoit dans la même perspective les tours futuristes de l’attraction Euro-Mir, sur le thème de la conquête spatiale.

Cette valorisation du progrès peut notamment s’expliquer par l’inspiration manifeste des parcs Disney et notamment d’EPCOT, acronyme de « Experimental Prototype Community Of Tomorrow », imaginé par Walt Disney comme une ville du futur utopique, au cœur de laquelle se trouve la célèbre sphère géodésique abritant l’attraction Spaceship Earth, copiée quasiment à l’identique à Europa-Park. Sur un dessin préparatoire d’Ulrich Damrau il est inscrit au frontispice de la sphère « Wunder des Technik », « les merveilles de la technologie », ce qui semble rejoindre les valeurs d’EPCOT telles que résumées par les mots d’Esmond Cardon Walker, ancien PDG de Disney, affichés sur une plaque à l’entrée du parc américain : il s’agit de valoriser « les réalisations humaines » et « les merveilles de l’entreprise » qui pourront faire advenir un futur meilleur (« Here, human achievements are celebrated through imagination, wonders of enterprise and concepts of a future that promises new and exciting benefits for all. »)

Les personnages de découvreurs géniaux, réels ou fictifs, sont systématiquement mis en valeur. Dans les attractions Volo Da Vinci et Voltron, les visiteurs sont invités à essayer la nouvelle invention de Léonard de Vinci ou de Nikola Tesla, directement accueillis par l’inventeur sous forme d’animatronic – qu’il s’agisse d’une « machine volante » à pédales d’une vitesse de pointe de 15 km/h ou d’une montagne russe aux proportions dantesques, le cadre narratif est le même.

Plusieurs autres attractions font usage de ce mythe de l’inventeur-explorateur vernien. Il est fréquent d’observer dans la file d’attente, avant de s’embarquer dans le voyage que sera l’attraction, les bureaux couverts de papiers et de croquis de ces génies au travail, qu’il s’agisse de celui du professeur Carter qui s’apprête à découvrir l’Atlantide dans Abenteuer Atlantis ou de celui des frères Eulenstein, qui étudient les ailes des oiseaux pour créer le premier vol habité dans Voletarium.

Le parc développe d’ailleurs en ce moment un « univers étendu », à la manière d’un Marvel Cinematic Universe dont les protagonistes seraient les différents inventeurs et explorateurs fictifs mis en scène dans les attractions du parc. L’« Adventure Club of Europe » est donc une confrérie d’inventeurs et d’aventuriers européens à la recherche d’artefacts magiques autour du globe. On peut remarquer le sous-entendu colonialiste de ce genre de récits. Ainsi le fondateur de l’ACE, Bartholomeus van Robbemond, est un explorateur dont on suit les aventures dans l’attraction Piraten in Batavia, dans le quartier néerlandais : Batavia était en effet le nom du siège de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales en Indonésie (l’actuelle Jakarta). Là encore, on retrouve dans la file d’attente les plans et les croquis préparatoires du personnage, étalés sur son bureau, avant d’explorer avec lui, dans l’attraction, cet espace exotique. Beaucoup des expéditions de l’Adventure Club of Europe auxquelles il est fait référence dans la file d’attente du Voletarium, notamment sur certaines tapisseries qui ornent les murs d’une sorte de gentlemen’s club, dépassent elles aussi les limites du continent européen : on découvre ainsi que les explorateurs du « Club » se sont aventurés au Bhoutan ou en Égypte.

Si, ces dernières années, les responsables du parc se sont efforcés d’atténuer la dimension coloniale de certaines attractions, ce processus a davantage eu lieu sur le mode de la gestion de crise que de l’autocritique spontanée. En 2019, dans le cadre d’un travail de séminaire, deux étudiants ont fait remarquer les connotations racistes des Radeaux de la jungle, attraction qui proposait une promenade dans un village colonial africain peuplé d’animatronics, les personnages noirs en habits traditionnels, les blanc en tenues de colons, tout en beige et coiffés de salacots. Une polémique a éclaté, qui a obligé la direction à réagir, par l’intermédiaire de son porte-parole Engelbert Gabriel : « Certaines scènes des Radeaux de la Jungle, l’une des plus anciennes attractions d’Europa-Park, peuvent être mal interprétées selon les normes actuelles. […] Nous avons pris ce retour comme une occasion d’accélérer la refonte déjà prévue de l’attraction et de retirer certaines figures dès la saison estivale en cours [2021] »4 : l’attraction a donc été remplacée par un voyage en barque dans l’Autriche de l’impératrice Josefina. Mais cette remise en cause ponctuelle ne semble pas avoir été systématisée à l’ensemble du parc.

De même, on peut noter la dimension fortement genrée de l’imaginaire de l’explorateur-inventeur génial : les personnages réels ou fictifs qu’on trouve dans ce rôle sont presque exclusivement des hommes. Les efforts en faveur d’une représentation égalitaire restent d’ailleurs là encore superficiels : Madame Freudenreich, personnage principal de l’attraction Madame Freudenreich Curiosités, parcours scénique assez lent et surtout pensé pour les enfants, fait elle aussi partie de l’Adventure Club of Europe. Elle nous apparaît cependant sous les traits d’une paisible grand-mère alsacienne s’occupant de dinosaures, du côté de la cuisine et du soin, fidèle aux normes de genres traditionnels.

On peut donc établir un lien, au profit du parc, entre imaginaire du progrès, attractions à grande vitesse, et discours capitaliste qui permet de sceller des partenariats avec de grandes entreprises.

C’est particulièrement dans les attractions les plus rapides que le thème de la technologie est exploité. Ainsi, dans la file d’attente du Bobsleigh suisse, des panneaux de questions-réponses sur les trains, les avions et les sous-marins ont été préparés par le Musée des transports de Lucerne. Dans la zone islandaise, la file d’attente du Blue Fire, un launched coaster qui passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes et demie, plonge les visiteurs dans une zone d’extraction de gaz naturel. Ces thématisations facilitent les partenariats avec certaines entreprises, et au lancement de l’attraction, un partenariat existait entre Blue Fire et la société russe d’énergie Gazprom qui proposait une exposition interactive sur le gaz, son extraction, ses usages. En 2020, Blue Fire change de partenaire, il s’agit désormais de Nord Stream 2, un pipeline qui relie la Russie à l’Allemagne, mais le partenariat est suspendu en 2022 pour cause de guerre en Ukraine.

On peut donc établir un lien, au profit du parc, entre imaginaire du progrès, attractions à grande vitesse et discours capitaliste, qui permet de sceller des partenariats avec de grandes entreprises. Pour le Silver Star (l’une des attractions les plus connues du parc, qui était le grand huit le plus haut d’Europe jusqu’en 2012), c’est Mercedes Benz, et la file d’attente est un véritable petit salon de l’auto à la gloire du constructeur. Pour Voletarium c’est la compagnie aérienne Eurowings, dont l’un des avions apparaît au cours de l’attraction. La présence accrue de ces sponsors dans le parc s’explique bien sûr par le pragmatisme financier de ses gérants, mais elle contribue également à dessiner une certaine ligne idéologique.

Rêves d’Europe, rêves de droite ? L’enthousiasme d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron

Cette ligne idéologique, dans le Voletarium par exemple, semble être simplement la mise en scène d’une communauté européenne harmonieuse. C’est ce vers quoi font signe des panneaux à l’entrée de l’attraction, qui donnent des explications sur le drapeau européen en ces termes : « le cercle de 12 étoiles d’or sur fond azur symbolise l’union, la solidarité et l’harmonie entre les peuples d’Europe. Il représente les 820 millions d’Européens ». L’attraction consiste en un simulateur de vol dynamique, qui donne l’impression aux visiteurs de survoler 15 sites européens ; se mêlent de grandioses paysages naturels comme le Mont Cervin ou les plaines de Kalfafell en Islande ; des monuments et des éléments patrimoniaux importants, comme les châteaux de Schönbrunn et de Neuschwanstein, la Tour Eiffel ou la ville de Venise ; on trouve aussi une référence au patrimoine littéraire de l’Europe, lorsqu’on survole La Mancha et qu’une scène animée permet d’apercevoir Don Quichotte chargeant des moulins. On a déjà mentionné l’avion d’Eurowings qui traverse le ciel au milieu de l’attraction et qui, au-delà de l’intérêt financier du partenariat, renvoie aux technologies qui sont développées en Europe et à l’entreprenariat dynamique du continent. Alors qu’on survole le Parlement européen de Strasbourg retentit l’Ode à la joie, hymne de l’Union européenne ; mais le voyage ne s’arrête pas sur cette valorisation explicite des institutions européennes, puisqu’on finit par survoler Europa-Park où, après un feu d’artifice, les mascottes du parc, qui représentent chacune un pays différent, nous saluent.

C’est finalement dans le parc que se célèbre l’harmonie européenne. Pour littéraliser la métaphore de l’harmonie, ces mascottes font d’ailleurs partie d’un groupe musical fictif, les Rustis (du nom de la ville de Rust, où se trouve Europa-Park), dont on peut acheter l’album dans les boutiques du parc. Cette ambition de construire une communauté, un « nous » européen, est également inscrite dans certains choix architecturaux, notamment une place dans le quartier allemand, ornée d’une fontaine représentant l’enlèvement d’Europe et parsemée de petites plaques indiquant la direction et la distance des principales villes européennes, conférant au parc une position de centralité. On trouve aussi, dans le quartier français, la Place de l’amitié, ainsi nommée pour célébrer l’amitié franco-allemande.

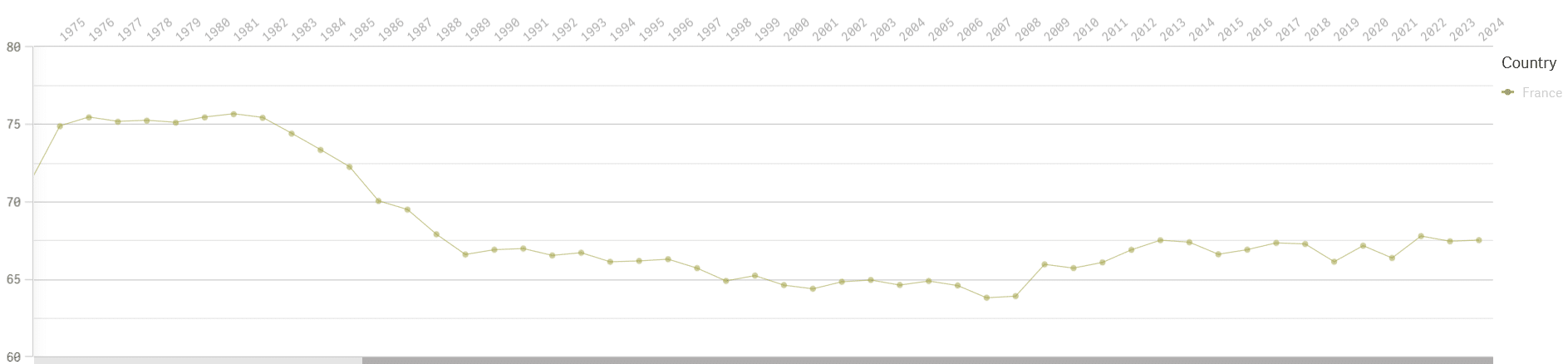

Des rituels politiques marquent également la vie d’Europa-Park : à l’inauguration des nouveaux quartiers thématiques sont régulièrement conviés des responsables politiques des pays représentés, et certaines personnalités ont des liens privilégiés avec le parc. C’est par exemple le cas d’Angela Merkel, qui a déclaré, lors d’une de ses visites, qu’« Europa-Park incarne, à sa manière, la puissance de l’Europe »5. À une autre occasion, elle a « loué le concept d’Europa-Park soit [plusieurs quartiers] formant une Europe sans frontières et où chaque pays est représenté par ses diversités architecturales, culturelles et gastronomiques »6. Si c’est en effet une Europe sans frontières que promeut le parc, il s’agit sans doute d’une absence de frontières imaginée depuis un certain bord politique. On s’en aperçoit aussi en observant quelles personnalités publiques sont mises en valeur dans le parc.

Emmanuel Macron s’était d’ailleurs félicité en 2018 d’un projet de téléphérique censé relier Europa-Park à la France, partageant l’annonce du parc : « Un rêve est né : un projet franco-allemand qui devrait permettre de rapprocher les deux pays grâce à un téléphérique. L’investissement en France créera de nouveaux emplois. »

Par exemple, à l’entrée, un bâtiment porte le nom d’Helmut Köhl, ancien chancelier allemand, artisan de l’Union européenne et de la monnaie unique et membre, comme Angela Merkel, du CDU, le parti démocrate-chrétien et libéral-conservateur allemand. Cette idée d’une Europe attachée à ses traditions, mais innovante, conquérante, blanche et masculine correspond sans doute, au moins en partie, à ce que Mona Chollet appelle des « rêves de droite »7. Emmanuel Macron s’était d’ailleurs félicité en 2018 d’un projet de téléphérique censé relier Europa-Park à la France. « Europa-Park a choisi d’investir en France. C’est la consécration d’un vrai projet franco-allemand qui créera des milliers d’emplois ! #ChooseFrance », avait-il tweeté, partageant cette annonce du parc : « Un rêve est né : un projet franco-allemand qui devrait permettre de rapprocher les deux pays grâce à un téléphérique. L’investissement en France créera de nouveaux emplois. » Ce qui frappe, c’est la grande similitude des éléments de langage du président néolibéral et de la communication du parc. Projet, investissement, création d’emplois : telle semble être la finalité de cette Europe harmonieuse et sans frontières.

Interroger l’Europe rêvée d’Europa-Park c’est aussi se demander qui rêve de cette Europe : si beaucoup de ces rêves sont des rêves de droite, c’est qu’ils sont à l’image de leurs propriétaires. Europa-Park est une entreprise familiale, sur le modèle du Mittelstand allemand : il s’agit d’entreprises au nombre d’employés relativement réduit (correspondant aux PME en France), dont la stratégie se concentre « sur une gamme précise de produits et de services qui exigent un fort degré de spécialisation », et dont la dimension familiale « implique un certain niveau de paternalisme dans les relations professionnelles »8. Pour des raisons qui sont également stratégiques, et pour promouvoir les différentes branches de l’entreprise (Mack Rides, Mack Solutions, MackMedia…), Europa-Park met très régulièrement en scène la famille Mack, lors de grands évènements comme l’inauguration de la zone croate, mais aussi au sein même des attractions, comme dans la file d’attente du CanCan Coaster, où un buste de Franz Mack trône dans une vitrine, ou encore dans Piraten in Batavia, où l’on croise, au cœur de l’Indonésie coloniale, un animatronic prestidigitateur aux traits de Roland Mack (une surprise de ses enfants !).

Cet ensemble de représentations reflète une réalité managériale : à Europa-Park, les Mack sont seuls maîtres à bord. Ils décident, en dernière instance, si tel projet verra ou non le jour et dans quelles conditions. Ainsi, après un incendie en 2023 qui a détruit les bûches et l’Alpen Express, deux des plus anciennes attractions du parc, dotées pour cette raison d’une forte valeur sentimentale pour la famille, Roland Mack a déclaré, avant même de se concerter avec les équipes créatives et techniques, qu’elles seraient reconstruites à l’identique seulement un an plus tard. De manière plus significative encore, la construction même de certaines attractions sont dues aux relations des Mack, aux hasards des rencontres notamment du fils Michael : c’est par exemple sa rencontre avec Luc Besson qui a donné lieu au développement d’une attraction (et d’un petit quartier thématique) autour du film Arthur et les Minimoys, et c’est sa rencontre avec Jean-Jacques Clérico, à la tête du Moulin Rouge, qui a permis au parc d’obtenir un partenariat pour l’attraction CanCan Coaster, ainsi que l’autorisation de construire un Moulin Rouge à l’identique.

Le pouvoir immense sur le parc de la famille Mack (blanche, chrétienne, extrêmement privilégiée sur le plan économique, enracinée dans le Bade-Wurtemberg…) permet d’expliquer le point de vue qui régit certains choix de mise en scène. On peut penser par exemple à la présence accrue de l’Alsace, région frontalière très proche et symbole par excellence d’une relation (notamment économique) privilégiée entre France et Allemagne, ou à la vision de l’Italie ou de la Grèce avant tout comme des destinations touristiques, ensoleillées et pittoresques. Cela permet aussi de comprendre ce qui est retenu ou non de la culture européenne, par exemple le christianisme, avec deux lieux de culte consacrés dans l’enceinte du parc, et un dans l’hôtel Santa Isabel, construit dans le style d’un monastère portugais. Ce point de vue situé, à partir duquel le parc a été construit et continue de se développer, permet de mieux saisir l’ambition de ce projet, qui a accompagné, sur le plan de l’imaginaire, la construction de l’Union européenne depuis les années 1990, mais qui témoigne aussi de certaines de ses limites, de ses angles morts, de ses exclusions.

[1] Louis Marin, Utopiques : Jeux d’espace, Minuit, 1973, p. 310.

[2] Pour reprendre une expression de Philippe Lejeune originellement destinée à l’analyse des récits autobiographiques. Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Seuil, 1975.

[3] https://shop.europapark.de/fr/Batavia+Rum+0-5l+edition+limite.htm

[4] Cité par Jonas Schöll, « „Dschungel-Floßfahrt“ sorgt für Irritation – und wird umgebaut », Stuttgarter Nachrichten, 16 septembre 2021, https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.rassismus-kritik-am-europapark-dschungel-flossfahrt-sorgt-fuer-irritation-und-wird-umgebaut.b85a818a-8ddf-4679-8206-ac11cd351bd7.html

[5] « Angela Merkel à EuropaPark », Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 12 septembre 2013.

[6] « Célébration de l’amitié franco-allemande à Berlin », communiqué de presse d’Europa-Park, 12 mai 2009.

[7] Mona Chollet, Rêves de droite. Défaire l’imaginaire sarkozyste, La Découverte, 2008.

[8] Gerald Lang, « Une spécificité allemande : le Mittelstand », Annales des Mines – Réalités industrielles, 2013/3, pp. 74-82.