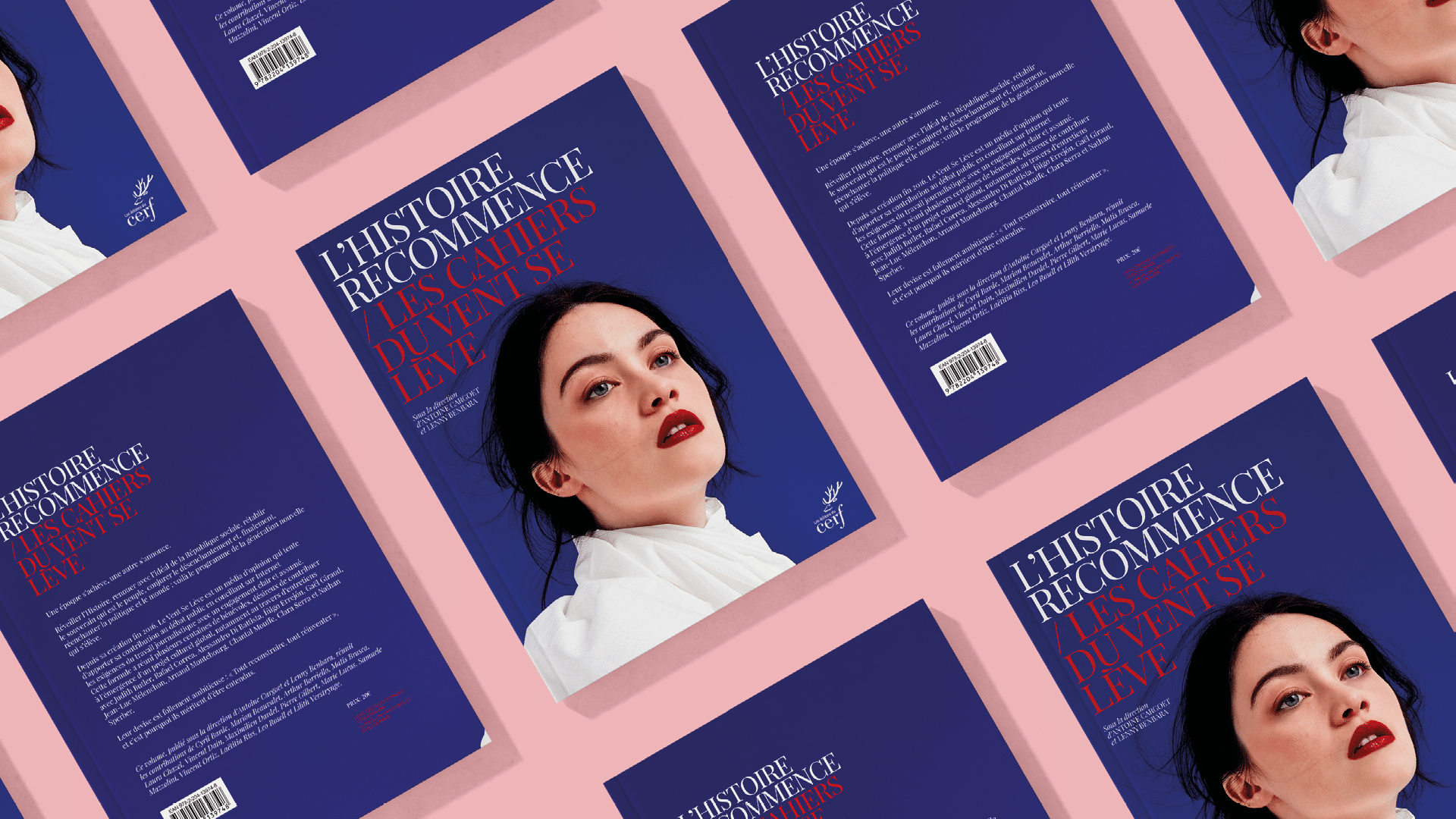

Le 10 septembre dernier, Le Vent Se Lève a publié son premier livre aux Éditions du Cerf : « L’Histoire Recommence. Les Cahiers du Vent Se Lève ». Quelques semaines après sa parution, nous avons interrogé Laëtitia Riss, rédactrice en chef du média, et Antoine Cargoet, directeur de la publication. À cette occasion, nous avons discuté de la démarche ayant amené le média à publier cet ouvrage, ainsi que des concepts présentés en son sein et interprétés à la lumière du temps présent. Nous sommes également revenus sur les évolutions du Vent Se Lève, projet porté par une équipe bénévole qui s’est agrandie au fil de ces quatre dernières années. Entretien réalisé et retranscrit par Roman Perdomo et Lou Plaza.

LVSL – Après quatre années d’existence numérique, pourquoi avoir décidé de publier ces Cahiers du Vent Se Lève et comment voyez-vous l’apport de cette publication papier par rapport au travail du média ? Quelle est la valeur ajoutée de ce format du point de vue des idées ?

Laëtitia Riss – Le format papier était un moyen intéressant de concrétiser tout le travail qui a été fait pendant quatre ans. Une sélection d’articles a été réalisée sous la direction d’Antoine et Lenny, ils sont précédés d’une introduction et d’un avant-propos et visent à mettre en cohérence tout ce que Le Vent Se Lève a fait jusqu’ici. Ces Cahiers sont là pour donner une première idée de l’identité du média et marquent une première étape. Un lecteur qui tombe sur les Cahiers a entre les mains un objet qui rend la ligne du Vent Se Lève plus perceptible que sur le site, où de nombreux articles sont publiés et font plus directement écho à l’actualité.

Antoine Cargoet – Nous avons souhaité sélectionner les papiers les plus à même de dire quelque chose de ce que nous sommes, c’est-à-dire des papiers de fond qui ont fait la marque de fabrique du Vent Se Lève. Nous avons dû effectuer une sélection assez stricte dans la mesure où nous avons retenu un peu moins d’une trentaine d’articles et d’entretiens parmi les 1300 papiers sortis en quatre ans. Ces 30 articles ont été soumis à un travail de réédition, de relecture, et de mise en cohérence afin de dégager a posteriori quelques éléments de doctrine, quelques grandes idées qui ont marqué le travail de ces dernières années. Par ailleurs le format papier permet de créer un objet qui reste.

LVSL – Envisagez-vous d’autres types de publications papier pour aller un peu plus loin ? Quelle serait la prochaine étape ?

L.R. – Il pourrait être intéressant de refaire le même exercice dans quelques années afin de voir les choses qui ont changé, qui ont été ajoutées, s’il y a de nouveaux éléments théoriques. L’avenir politique étant assez incertain ces temps-ci, nous ne sommes pas à l’abri de quelques bouleversements.

Au-delà d’un second volume des Cahiers du Vent Se Lève, il y a quelques personnes dans la rédaction qui ont envie d’écrire. Pierre a sorti un livre (Géomimétisme. Réguler le changement climatique grâce à la nature, Les petits matins, Septembre 2020), Vincent aussi (Podemos par le bas, Arbre bleu éditions, Septembre 2020), donc il y a déjà d’autres livres nés autour du média. Même si ce n’est pas directement Le Vent Se Lève, ces ouvrages sont associés à des personnes qui ont pris une large part dans le projet et qui lui donnent une épaisseur et une expertise. Ce ne sont plus des étudiants qui écrivent un article de temps en temps, ce sont des personnes qui ont évolué avec le projet et qui proposent une voie politique dans le paysage actuel.

A. C. – Ce livre est aussi complété par d’autres formats que nous essayons de développer. Nous avons récemment lancé des podcasts et nous participons à une revue collective qui s’appelle Germinal. Le livre vise, lui, à retracer les évolutions qui ont été les nôtres. Nous avons tous évolué sur les plans intellectuel et politique en quatre ans. Il essaie donc de retracer les débats de ces dernières années, la structure du livre exprime ces évolutions. La première partie retrace nos filiations intellectuelles et historiques : Gramsci, la Révolution française et la théorie populiste. La deuxième aborde plus en détails ce qui fait la consistance exacte de cette ère du populisme dans laquelle on semble être entré avec des cas concrets comme l’Espagne, l’Italie et l’Amérique du Sud. L’on peut y trouver des analyses de mouvements avec lesquels nous sommes d’accord ou pas, avec lesquels nous avons des points en commun, d’autres avec lesquels nous n’avons vraiment rien à voir… Il s’agit tout à la fois d’une approche analytique et normative et d’un travail de traduction et d’importation de certains concepts.

« Au fil du temps ce qui fait notre unité est ressorti, et c’est sans aucun doute la République. Nous avons effectué une sorte de retour aux fondamentaux, à la Révolution française. »

La troisième partie vise à aborder plus précisément la crise des partis, ce qui s’est passé à partir de 2018 avec les exemples de Podemos et de la France insoumise, ce qui s’est aussi passé en Italie et en Amérique latine. Il était intéressant de comprendre comment les partis populistes qui semblaient renouveler les codes politiques ont eu tendance à s’effacer, à se désagréger, et comment certaines forces politiques ont commencé à envisager une certaine relatéralisation à gauche ou à droite, c’est-à-dire une réaffirmation des codes traditionnels de la politique, et ont enterré ce moment populiste, que l’on pensait alors être passé. Il a pourtant puissamment ressurgi ces deux dernières années à la faveur du mouvement des gilets jaunes qui a constitué un moment politique important. Nous traitons plus particulièrement des gilets jaunes dans la quatrième partie, ainsi que de la vague féministe emmenée par Me Too et du mouvement écologiste ; des phénomènes qui ont tous contribué à redéfinir en profondeur le sens commun.

LVSL – Vous venez de résumer le contenu de l’ouvrage. La théorie populiste y occupe une place centrale tout comme le projet républicain. Vous réinterprétez Gramsci, Mouffe et Laclau, les expériences des mouvements populaires d’Europe du Sud et d’Amérique latine, et vous notez certains parallèles et contrastes à l’aune du contexte et de l’histoire politique française. Pourriez-vous revenir sur ce qui fait l’unité de ces idées-là ? Peut-on résumer le corpus doctrinal du Vent Se Lève à une articulation entre populisme et républicanisme à la française ? Serait-ce la synthèse de votre ligne éditoriale ?

A. C. – Nous partons de l’existant dans ce livre, comme nous sommes partis de l’existant quand nous avons commencé en 2016. Nous venons tous de traditions assez diverses au Vent Se Lève. Certains comme Laëtitia et moi avions en commun une culture marxiste, ce n’était pas forcément le cas de tout le monde. Au moment du lancement, nous nous sommes trouvés démunis, dans la mesure où l’horizon intellectuel et politique était relativement vide. On ne pouvait pas se réclamer d’un marxisme orthodoxe en 2016, et l’on ne pouvait pas non plus se revendiquer de la social-démocratie alors que François Hollande était à l’Élysée. C’était assez compliqué de trouver des référents intellectuels et politiques dans cette période.

Par conséquent, nous nous sommes emparés de ce corpus théorique populiste tel qu’il a été conçu par Laclau et Mouffe. Comme nous l’expliquions dans une récent entretien accordé à Marianne TV, ces idées étaient relativement neuves à l’époque en France, elles commençaient seulement à acquérir une certaine visibilité grâce au travail de certains introducteurs tels que Gaël Brustier. Nous avons voulu effectuer ce travail de diffusion, ce travail de fond. Au fur et à mesure, nous nous sommes davantage confrontés au texte et nous avons réinterprété nos propres filiations à l’aune de ce travail sur le corpus de la théorie populiste. Au fil du temps ce qui fait notre unité est ressorti, et c’est sans aucun doute la République. Nous avons effectué une sorte de retour aux fondamentaux, à la Révolution française. C’est assez prégnant dans notre pensée et c’est ce qui nous rassemble peut-être le plus.

[GRATUIT] @K_Boucaud reçoit Laëtitia Riss et Antoine Cargoet à l’occasion de la récente parution du livre commun des Cahiers du Vent Se Lève : « L’histoire recommence » (Ed. Cerf).

— Marianne TV (@Marianne_TVoff) October 3, 2020

L'intégralité de l'entretien sur @Marianne_TVoff ▶ https://t.co/HXGpWk3Wjn pic.twitter.com/JMeHIq2Wk0

L. R. – Il faut garder à l’esprit que le populisme et la République sont deux éléments qui cohabitent, plus qu’ils ne doivent se synthétiser. Nous aurions du mal à le faire sauf à définir le populisme comme une aspiration populaire, et donc renouer avec une certaine idée de la souveraineté populaire comme sous la Révolution. Je crois qu’il faut plutôt savoir reconnaître, distinguer nos influences théoriques et voir ce qu’elles s’apportent. Le républicanisme demeure une très longue tradition qui a son histoire, ses luttes, ses complexités, alors que le populisme est beaucoup plus récent et s’est inscrit dans le moment « post-marxiste » de la fin du XXe siècle. Ce sont deux moments historiques et théoriques très différents et il ne s’agit pas d’essayer de faire du Vent Se Lève une sorte d’organe hybride idéologique.

« Il est important de savoir ce que nous défendons, de maintenir cette défense de la souveraineté populaire et de penser comment incarner cette exigence jusqu’au bout. »

LVSL – Dans certains chapitres, vous revenez sur des expériences populistes récentes, tout en montrant leurs limites, questionnant ainsi un possible dépassement du clivage droite-gauche. En Italie, le M5S a perdu en crédibilité en s’alliant avec l’extrême droite et la social-démocratie. En Espagne, Podemos a dû revenir sur une ligne marquée à gauche pour s’allier avec le PSOE. Les gilets jaunes, plus récemment, se sont opposés à toute tentative de catégorisation et de structuration de leur mouvement. Ces expériences, bien qu’elles s’inscrivent dans des contextes très différents, semblent manquer d’un squelette idéologique qui leur permette de durer dans le temps et de mener un projet de transformation radicale de la société. Le dépassement du clivage droite-gauche ne serait-il pas une limite essentielle à la stratégie populiste ? Ou bien, selon vous, existerait-il une idéologie populiste à part entière et auto-suffisante ?

L. R. – Chantal Mouffe le dit très bien dans son ouvrage Pour un populisme de gauche : le populisme n’est pas une idéologie, ni un programme, mais une stratégie, si on l’accepte dans ce sens-là. Le populisme en tant que tel n’est pas auto-suffisant. À ses débuts, LVSL ne souhaitait pas défendre le populisme pour en faire une matrice ou un horizon. Il s’agissait plutôt de le questionner à un moment où il était apparu sur l’échiquier politique et où l’utilisation de ce terme était avant tout une manière de disqualifier toute contestation.

« Nous devons être capables d’avoir ces réflexions sur le populisme et sur la gauche de manière parallèle. »

Dans la rédaction, les débats sur les finalités et les manquements de ce que Laclau et Mouffe théorisent sont nombreux et la question du clivage gauche-droite peut diviser entre nous. Personnellement, je n’abandonne pas totalement la question de la matrice « gauche ». La gauche a une histoire très longue, nous pouvons y trouver des signifiants, des inspirations programmatiques et idéologiques concernant les exigences de dignité, de juste travail, de combat pour l’émancipation, ou de lutte contre le capitalisme dans un sens marxiste. Il est difficile de s’en défaire, au risque sinon de faire preuve d’amnésie historique. Nous devons être capables d’avoir ces réflexions sur le populisme et sur la gauche de manière parallèle, c’est à mon avis le plus important.

A. C. – Cette question en soulève une autre, celle de la forme mouvement. Vous avez mentionné le cas du M5S : il est certes massif, mais peu structuré, et fonctionne sur un flou artistique pour arriver au pouvoir en alliance avec la Lega. Il se fait par la suite rapidement dépasser : la Lega contient le M5S et reprend ses positions. Avec sa structure et sa cohérence programmatique, la Lega arrive à mettre en défaut son partenaire. C’est une problématique que l’on retrouve dans de nombreux mouvements populistes, lesquels sont caractérisés par une certaine fluidité, une déstabilisation permanente des identités politiques, la reconstruction de celles-ci, et leur réarticulation dans une nouvelle chaîne d’équivalence. Cette instabilité constante du mouvement populiste, telle que théorisée par Laclau et Mouffe, pose question.

Dans une phase comme la conquête accélérée du pouvoir, le populisme peut-être redoutablement efficace, car l’on ne s’encombre pas de votes en congrès ou de la formation militante sur le temps long. Mais cela pose question quand les partis n’arrivent pas à produire des cadres, ou à maintenir une base électorale pendant les périodes d’élections intermédiaires, qui sont moins favorables à la politisation des gens.

Cela amène une autre question que nous abordons dans le livre à la lumière de l’histoire récente de l’Amérique latine. Comment conserve-t-on le pouvoir quand on l’a conquis ? Les exemples qui peuvent venir de Pepe Mujica et de Chávez montrent que lorsqu’une classe moyenne se forme, une fois les demandes populaires satisfaites, cette catégorie de la population n’a plus forcément intérêt à soutenir le parti qui a permis son ascension sociale. Pepe Mujica expliquait que les gens préféraient acheter des iPhone ou des machines à laver plutôt que de continuer à voter pour lui. Chávez s’est heurté à la même problématique : la classe moyenne qui a émergé dans son pays a tourné le regard vers les États-Unis et s’est détournée du modèle vénézuélien. Une demande de stabilité émerge, et il est beaucoup plus compliqué pour des partis clivants ou anti-élitaires, misant sur une mobilisation massive du peuple au quotidien, de rester au pouvoir et de maintenir leur dynamique sur le long terme. C’est une question d’importance qu’il convient de considérer, sans aucun doute.

Íñigo Errejón a apporté une réponse assez pertinente. Un parti n’a pas vocation à se maintenir au pouvoir pendant 10, 30, 50 ans, il doit rendre le pouvoir : c’est la loi de l’alternance. Son but en revanche est de dépasser le simple moment de l’occupation institutionnelle, et de considérer le changement culturel qu’une force historique et politique est capable de produire. La réponse d’Errejón est la construction de l’irréversibilité. Il s’agit d’un changement tel dans la société que plus rien ne sera comme avant. Même si l’adversaire arrive au pouvoir, il ne pourra pas aller contre les réformes qui ont été engagées et qui ont restructuré la société et redéfini le sens commun.

Si l’on considère ce qu’a produit le Conseil National de la Résistance en France, ou ce qu’a introduit plus tard la gauche au pouvoir, on se rend compte que même des forces de droite ou d’extrême droite n’ont eu d’autre choix que de tenir compte de ce sens commun qui s’était largement implanté dans la population et dans notre culture nationale. De celui-ci procède en grand partie le jeu politique aujourd’hui, quand bien même le vote à gauche ne représente que 25 %. Il s’agit d’une manière de concevoir la politique et la société qui est largement partagée par l’ensemble du spectre politique, d’une victoire culturelle, d’une construction hégémonique lente et profonde qui continue à produire des effets aujourd’hui encore.

Je souhaiterais ajouter que définir le populisme comme programme est impossible. Dans la conception qu’en ont Laclau et Mouffe, le populisme est une méthode de construction des identités politiques, à strictement parler. Cette construction se réalise par la construction d’une chaîne d’équivalence constituée d’une multiplicité de demandes partiellement – et non entièrement – intégrées. Elle implique la construction d’une frontière antagonique entre un nous et un eux qu’il s’agit de faire sans cesse progresser. Il faut partir du constat de l’irréductible fracturation du social et du dissensus en son sein, puis de construire une majorité sur cette base par la constitution de volontés collectives.

Une fois ce point atteint, la question programmatique est là. Car cette forme populiste peut s’appliquer à un Chávez, à un Mélenchon, à une force d’extrême droite, ou à n’importe quelle force centriste. Dans La Raison populiste, on croirait que tout le monde est populiste ; en fait d’une analyse du populisme, c’est une conceptualisation du politique lui-même qui est proposée. On peut en faire un outil d’analyse de n’importe quelle force politique, comme en témoignent les exemples de mouvements populistes donnés par Laclau que l’on trouverait aussi bien en Turquie, dans la Chine de Mao, en Amérique latine ou encore aux États-Unis.

On peut aussi prendre la liberté de considérer le populisme non pas comme une méthode de construction des identités, mais comme un mouvement historique, c’est-à-dire un mouvement de balancier vers un nouveau rapport au politique. Je pense que ces dernières années vont dans ce sens et que cela n’ira qu’en se précisant.

« Pour moi, l’enjeu du populisme est son anti-essentialisme profond. Il ne postule rien et n’admet aucune détermination, contrairement au marxisme qui pointe la détermination par les structures économiques (…) Il y aurait une belle réflexion à mener sur les apports et les manquements mutuels du marxisme et du populisme. »

L. R. – On pourrait imaginer alors que le contenu de ce mouvement historique soit la réactivation d’une forte conflictualité au cœur du politique, qui est commun au marxisme comme au populisme. Néanmoins, pour moi, l’enjeu du populisme est son anti-essentialisme profond. Il ne postule rien et n’admet aucune détermination, contrairement au marxisme qui pointe la détermination par les structures économiques. Or, aujourd’hui, c’est bien ça qui revient : les conditions matérielles d’existence, comme l’ont rappelé les gilets jaunes.

Il y aurait une belle réflexion à mener sur les apports et les manquements mutuels du marxisme et du populisme. Car si l’on admet le populisme comme un mouvement historique qui réinscrit la conflictualité au centre de l’échiquier politique, après des décennies de « consensus » et de libéralisme, il convient de rappeler que c’est le marxisme qui, dès le XIXe siècle, en a fait un principe d’intelligibilité des dynamiques qui traversent les sociétés.

LVSL – Les deux principaux points doctrinaux de l’ouvrage sont le populisme et le républicanisme « social », à la française. Pourriez-vous revenir sur ce deuxième élément ? Il y a une tendance dans l’actualité, avec le débat sur les discriminations, à opposer deux pôles, d’une part les universalistes, d’autre part les critiques de l’universalisme, qui y verraient la reproduction des systèmes de domination. Le projet républicain doit-il se réinventer au regard de cet antagonisme, réel ou fantasmé ? Une lecture du républicanisme à l’aune de Gramsci vous semble-t-elle éclairante dans le contexte français actuel ?

L. R. – Les « valeurs de la République » sont partout brandies, tout en étant paradoxalement déconnectées de leur substance, on pense à « La République En Marche » ou au parti « Les Républicains ». Au sens historique du terme, le républicanisme n’est pourtant et ironiquement pas un et indivisible, mais le produit de multiples traditions et héritages.

Une fois cela à l’esprit, il est possible de prendre du recul et de se rendre compte que l’enjeu, ce n’est pas la polémique entre, d’une part, une domination cachée derrière un idéal abstrait et, d’autre part, des nouvelles luttes qui en auraient conscience. Il faut comprendre le combat républicain, et plus précisément du républicanisme jacobin dont nous nous revendiquons, comme un combat dont l’universel n’est jamais acquis, jamais donné, mais toujours une boussole vers laquelle tendre. Les critiques contemporaines de ces « nouvelles luttes » sont d’ailleurs déjà très souvent présentes lors de la Révolution française.

« Le républicanisme n’a pas à se réinventer, mais à se reconnaître et à se redécouvrir. Le projet républicain est toujours inachevé ; c’est ça qui lui donne de la force. »

La question a toujours été de savoir comment intégrer le plus de personnes, et l’histoire du républicanisme c’est l’histoire de cette réalisation, puisque le projet républicain est toujours inachevé. C’est ça qui lui donne de la force. L’intérêt du républicanisme, pour nous, est de rappeler sa proposition très ambitieuse lorsqu’il s’articule aux idéaux de la Révolution française ; loin de la « République » d’aujourd’hui, dont tout le monde se revendique et fait son étendard au gré des polémiques. Il faut également se rappeler combien entre 1789 et 1793 se dire « républicain » est avant tout un affront à la monarchie et à l’arbitraire du pouvoir d’un seul. C’est une véritable profession de foi et de volonté politique qui va dessiner plus de deux siècles d’histoire politique, ce n’est pas rien. Il est important de travailler à redorer cette “maison commune”, tout en étant prêt à entendre les critiques et à poursuivre le débat.

Un récent article de Lordon revient d’ailleurs sur la question de savoir s’il est actuellement encore possible de dire « République ». Lordon y répond par la négative, il considère que le signifiant est trop malmené, qu’il est un mot de ralliement des partisans de « la loi et l’ordre ». Néanmoins, c’est aller peut-être rapidement en besogne et oublier que la République est un terrain d’affrontements : la République de l’ordre, à la Thiers par exemple, et la République sociale, à la Jaurès n’ont peut-être en commun que le désir de faire triompher leur République. C’est un débat plus intéressant, posé en ces termes, qui permet de sortir des oppositions stériles entre universalisme et anti-universalisme. La lutte n’est plus aujourd’hui entre républicains et anti-républicains, comme à l’aube du XIXe siècle, mais au sein du républicanisme lui-même.

« En réalité toutes les idées d’émancipation étaient comprises dans le projet républicain dès la Révolution française. »

A. C. – Par ailleurs, les questions de discriminations ont marqué l’actualité de ces derniers mois. Ces revendications ont émergé sur des bases qui sont celles de la désagrégation de toutes les grandes idéologies et de tous les grands desseins qui proposaient des horizons globaux d’émancipation. Aujourd’hui elles font figure de luttes refuges. En réalité, toutes les idées d’émancipation étaient comprises dans le projet républicain dès la Révolution française. Tout y est presque déjà là. Elles étaient exposées dans un projet global d’émancipation, celui de la promesse universelle de la France. Elles continuent d’exister aujourd’hui. À nous de réactiver notre matrice commune, plutôt que de nous réfugier dans des luttes qui fragmentent le pays, contribuent à l’essentialisation des identités, et qui engendrent une désagrégation toujours plus poussée de ce qui devrait être une promesse d’émancipation globale.

LVSL – En guise de conclusion, comment concevez-vous le rôle du Vent Se Lève dans le combat contre-hégémonique actuel ?

L. R. – L’enjeu, aujourd’hui, c’est de mener la bataille politique : mettre des idées à l’agenda, resignifier des mots, se battre pour une hégémonie culturelle, et la faire basculer du côté des valeurs que nous défendons. C’est un travail de longue haleine qui se fait via des articles, des conférences, et des réseaux qui se construisent. N’oublions pas que nos adversaires, les néolibéraux, ont commencé à travailler leur contre-hégémonie depuis des décennies.

« Ce que nous avons accompli et ce dont je suis peut-être la plus fière, c’est la façon dont nous arrivons à agréger une jeune génération qui a envie de parler de politique mais qui n’a plus de cadre partisan et ne sait plus très bien où aller. »

Nous ne sommes qu’un maillon et nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, mais nous participons à ce contre-projet qui se prépare. Ce que nous avons accompli et ce dont je suis la plus positivement surprise, et peut-être la plus fière, c’est la façon dont nous arrivons à agréger des jeunes. Une jeune génération qui est certes politisée et a envie de parler de politique, mais qui n’a plus de cadre partisan et ne sait plus très bien où aller. LVSL permet d’agréger ces personnes-là qui seraient peut-être restées sans rien, auraient peut-être été déçues en rejoignant une organisation traditionnelle et auraient perdu leur énergie politique. LVSL permet de faire en sorte que l’énergie de la jeunesse ne se perde pas et s’articule à un projet que nous essayons de construire collectivement.

A. C. – Je pense c’est l’utilité du Vent Se Lève et le travail que nous essayons de mener à notre échelle. Sur la question du sens commun, Gramsci définit la notion de journalisme intégral. Celui-ci est chargé de partir du sens commun, de le traduire dans ses propres catégories d’analyse, de les élaborer à partir du sens commun, pour le redéfinir et enfin le restituer. C’est le travail que font de nombreux médias officiels ou alternatifs, indépendants ou inféodés. C’est le travail que nous essayons de poursuivre aussi à notre échelle, en développant divers formats, en fournissant les contenus qui conviennent le mieux aux gens, en développant nos idées à partir de ce que nous constatons dans la réalité ou en dehors.

« Il s’agit de créer notre maison, de permettre aux gens de s’y retrouver, d’amener à la politique des gens qui y auraient rapidement renoncé (…) ; l’idée étant tout autant de faire génération que de développer une conception politique cohérente. »

Ensuite, la dimension générationnelle n’est effectivement pas à exclure comme Laëtitia le soulignait. Nous nous efforçons depuis quatre ans de rassembler le plus de monde possible. Au départ nous étions une vingtaine, une trentaine autour du projet. En réalité, c’était plus quatre ou cinq personnes qui le portaient à bout de bras, et finalement cela a pris, et nous avons commencé à en agréger plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Aujourd’hui, notre équipe – qu’il s’agisse des rédacteurs, photographes, relecteurs, monteurs ou graphistes – est constituée de 400 ou 500 personnes qui s’inscrivent dans une même dynamique, qui partagent une même conception de ce qui devrait être fait. Cela n’interdit pas la pluralité, il y a des nuances, des différences qui sont évidentes.

Notre objectif est de faire converger tous ces gens de façon à jeter les bases d’une nouvelle matrice politique qui pourra servir à notre génération. Nous n’allons pas le faire tout seul. Il s’agit de construire notre maison, de permettre aux gens de s’y retrouver, d’amener à la politique des gens qui y auraient rapidement renoncé compte tenu du désarroi que chacun éprouve vis-à-vis de la situation politique actuelle ; l’idée étant tout autant de faire génération que de développer une conception politique cohérente. Ces dernières années, nous avons poursuivi un effort de mise en cohérence de toutes ces idées et de toutes ces personnes, ce travail d’unification doit préparer la construction d’un nouvel horizon.

328 pages – sept. 2020

20,00 €

Dimensions : 17 x 24

ISBN : 9782204139748

Poids : 686 grammes

Acheter sur le site de l’éditeur : Les éditions du Cerf

Acheter sur le site de la FNAC : Fnac.com

Lire l’introduction : ici