À l’occasion du nouveau Projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS), passé en première lecture à l’Assemblée nationale malgré une fronde ralliant l’opposition à une partie de la majorité, ressurgit un refrain qui avait déjà entonné cet été : “Les gilets jaunes ont coûté cher au pays”, auquel s’ajoute la rengaine tant attendue sur le “trou de la Sécu”. Non content de faire porter aux gilets jaunes le chapeau des échecs de sa politique de baisse de cotisations sociales, le gouvernement, bien aidé par certains éditorialistes, essaie de masquer aux Français le véritable objectif de la non-compensation par l’État des comptes sociaux. Explications par Léo Rosell et Simon Woillet.

Depuis cet été, une petite musique s’est installée dans la sphère médiatique à l’instigation du gouvernement : les mesures « sociales » censées répondre à la crise des gilets jaunes seraient à l’origine des difficultés budgétaires du gouvernement, alors que d’autres analyses tendraient à démontrer l’impact relativement positif de ces mesures. Reprise en cœur, entonnée en cadence, cette ritournelle revient ces derniers jours avec la question de la réduction du déficit public, dont le montant actuel s’élève à 3,1 % de PIB pour 2019 au lieu des 2,2 % initialement prévus dans le Projet de loi de Finances pour 2019.

La sanction ne se fait pas attendre : la Commission européenne rappelle le gouvernement français à l’ordre, et le ministre de l’économie et des finances de plaider le contexte social ainsi que le ralentissement économique structurel en Europe. Pourtant un doute surgit : les 10 milliards « offerts aux gilets jaunes » ne seraient-ils pas un écran de fumée destiné à cacher une réalité plus crue, à savoir le coût économique et social des politiques néolibérales du gouvernement Philippe, notamment les baisses de cotisations sociales liées à la conversion du CICE en baisse de « charges » ? Un petit retour historique s’impose pour saisir la profondeur des débats autour de ce nouveau PLFSS, qui constitue une menace majeure contre le modèle social français, en passe d’être sacrifié sur l’autel du néolibéralisme et de la flexisécurité.

Le modèle social français, enfant chéri de la Révolution et du mouvement ouvrier

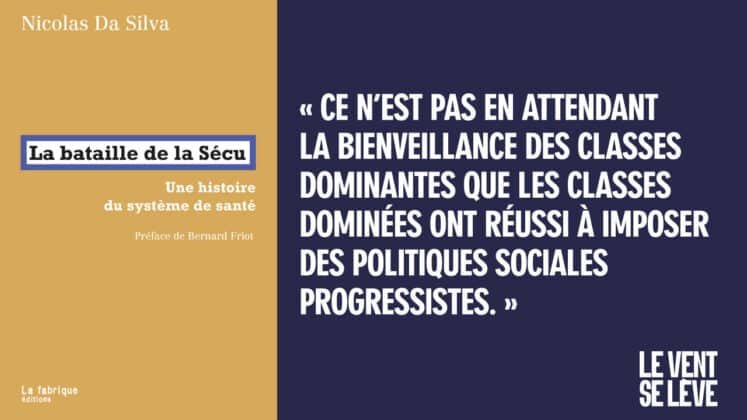

L’histoire du modèle social français, dont la Sécurité sociale a pu apparaître comme l’aboutissement, s’inscrit en effet dans le vaste cycle des révolutions qui découlent à la fois des principes de la Révolution française, et de l’émergence du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Les principaux acteurs de la mise en place du programme du Conseil national de la Résistance et en particulier de la Sécurité sociale étaient ainsi convaincus de vivre une période révolutionnaire.

En juin 1793 déjà, la République montagnarde proclamait une nouvelle Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, qui reconnaissait pour la première fois des droits sociaux au peuple, en instituant que : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. » À travers ce droit et cette « dette sacrée » de la Nation envers l’individu, se profile déjà le principe de la Sécurité sociale, en lui associant un droit au travail garanti par l’État, et en reconnaissant des droits sociaux à ceux qui ne peuvent travailler, à savoir les invalides, les personnes âgées, ou encore les femmes enceintes.

Ces mesures prévues de façon très précoce, à l’aube de la Révolution industrielle, visent essentiellement les plus pauvres, et ne sont pas, contrairement à la Sécurité sociale, une émanation du travail à vocation universelle. Elles consacrent plutôt la « reconnaissance constitutionnelle d’un droit à la protection sociale » à travers une « dette nationale », selon l’historien Guy Perrin, qui insiste par ailleurs sur « l’influence personnelle de Robespierre dans l’extension des droits de l’homme à la protection sociale ». Toutefois, ce droit est longtemps resté théorique, puisque les Montagnards n’ont eu ni les moyens ni le temps de les appliquer, avant leur chute et l’avènement de la République thermidorienne, d’essence nettement plus libérale.

Les transformations sociales du XIXe siècle, marquées par l’apparition du prolétariat et la constitution du mouvement ouvrier, vont rappeler l’urgence d’une telle législation. Cette reconnaissance d’un droit à la protection sociale des travailleurs est ainsi au cœur de l’idéologie socialiste, qui s’est développée en réponse à la question sociale et aux préoccupations liées aux conditions matérielles d’existence de la classe ouvrière marquées par l’insécurité, la misère et l’insalubrité, et aux inégalités de classes de manière plus générale.

Les premières mutuelles ouvrières de secours apparaissent dans ce contexte de lente organisation de la classe ouvrière, dès le début du XIXe siècle. En 1848, les ouvriers parisiens réclament un droit au travail garanti par l’État, ainsi que le droit à la protection en cas de maladie ou d’incapacité, qui aboutissent à l’établissement des Ateliers nationaux.

L’Internationale ouvrière réaffirme elle aussi, en 1904, le droit aux soins, aux retraites et à l’indemnisation du chômage : « Les travailleurs de tous les pays ont donc à réclamer des institutions par lesquelles la maladie, les accidents, l’invalidité soient le mieux possible prévenus. »

Ces revendications sont au cœur de la pensée républicaine et sociale de Jean Jaurès, qui affirmait par exemple à Albi en 1906 que : « La République, stimulée par le socialisme, pressée par la classe des travailleurs, commence à instituer cette assurance sociale qui doit s’appliquer à tous les risques, à la maladie, comme à la vieillesse, au chômage et au décès comme à l’accident. »

« Telle est la particularité du système de protection sociale qu’il entend bâtir, à savoir non-étatique, et dont le budget doit être géré de façon autonome vis-à-vis de celui de l’État, par les représentants des travailleurs eux-mêmes. »

Faisant écho aux oppositions qui émanaient déjà de certaines organisations contre la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910, la CGTU se prononçait contre le projet d’Assurances sociales présenté en 1920, en raison de son opposition au versement ouvrier, affirmant que « c’est la classe ouvrière qui finira par solder les assurances sociales ».

La Sécurité sociale telle qu’elle est envisagée à la Libération reprend donc les revendications principales de cette longue tradition. Couverture des risques, volonté de mettre fin aux angoisses du lendemain et d’instaurer un « ordre social nouveau », gestion par les travailleurs eux-mêmes : tous ces principes trouvent déjà bel et bien leur expression dans les luttes antérieures des partisans d’une République sociale et du mouvement ouvrier. En ce sens, 1945, en plus de tourner la page de la guerre, doit aussi renouer avec l’esprit de 1936 et des conquêtes du Front populaire.

Cette tradition était revendiquée par Pierre Laroque, directeur de la Sécurité sociale, qui insistait dans un discours le 23 mars 1945, sur la nécessité d’inscrire la Sécurité sociale dans ce qu’il assimile à une tradition nationale : « Or, la tradition française dans le domaine de la sécurité sociale n’est pas une tradition d’étatisme bureaucratique ; c’est une tradition d’entraide volontaire, […] c’est la tradition du vieux socialisme français, du socialisme de Fourier, de Louis Blanc, de Proudhon, c’est cette tradition qui a son nom inscrit dans notre devise nationale, c’est la tradition de la fraternité. »

Cette énumération vise à justifier la particularité du système de protection sociale qu’il entend bâtir, à savoir non-étatique, dont le budget doit être géré de façon autonome vis-à-vis de celui de l’État, et par les représentants des travailleurs eux-mêmes. L’évocation de la fraternité dresse un pont entre l’héritage révolutionnaire et les réalisations à venir, dans le cadre de la République et de la solidarité nationale, allant de pair avec l’exaltation d’une « foi révolutionnaire ».

Dix ans plus tard, Pierre Laroque mettait en perspective la dimension révolutionnaire du projet de Sécurité sociale avec l’histoire des révolutions : « Peut-être y a-t-il aussi à cet échec partiel des volontés révolutionnaires de la Sécurité sociale une autre raison que nous retrouvons dans toute l’histoire politique française depuis un siècle et demi, c’est que les transformations profondes en France […] se sont toujours faites par des révolutions violentes et brutales. » Ce commentaire démontre en tout cas l’inachèvement de cette « révolution », terme auquel on préférera d’ailleurs rapidement l’expression moins ambitieuse et moins clivante de « réforme de structure », qui se généralise dès l’automne 1945, alors que les communistes entrent au gouvernement fin novembre, et avec eux Ambroise Croizat, au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

Réformer la “Sécu”, pour mieux la détricoter

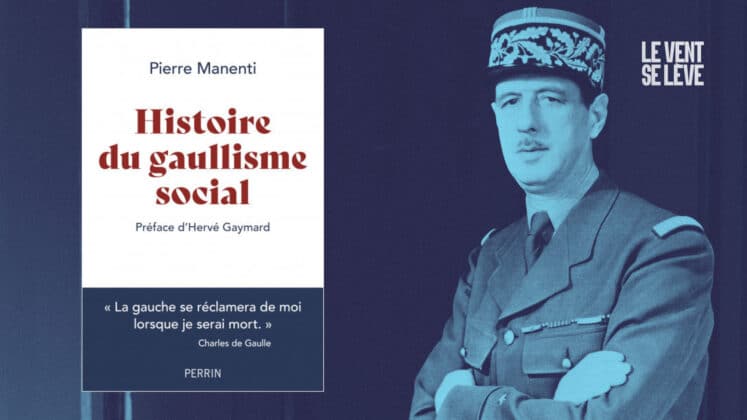

Quelque temps seulement après la mort de ce dernier, consacré par la tradition cégéto-communiste comme le « père de la Sécu », les premières réformes de la Sécurité sociale commencent à amputer le système pensé par le CNR. Le général de Gaulle de retour au pouvoir en 1958 instaure d’abord le contrôle des budgets des caisses par l’État, ainsi que la nomination des directeurs de caisses.

En 1967, les ordonnances Jeanneney instaurent un découpage des risques de la Sécurité sociale en branches, contraire au principe de la caisse unique, la suppression des élections et surtout la mise en place du paritarisme, de telle sorte que les Conseils d’administration devaient désormais être composés à 50 % de représentants des salariés et à 50 % de représentants du patronat, ces derniers pouvant s’allier temporairement au syndicat le plus modéré et former ainsi une majorité défendant leurs intérêts.

« Décrit comme dépassé et incompatible avec le contexte économique et social du XXIe siècle, le modèle social français est ainsi remis en cause par une série d’attaques violentes et répétées contre les conquêtes du CNR. »

En 1990, la Contribution sociale généralisée remet en cause le financement par la cotisation en instaurant un impôt non progressif tandis qu’en 1995, l’instauration de la Loi de finance de la Sécurité sociale par Alain Juppé marque une nouvelle étape d’étatisation de la Sécurité sociale, son budget étant désormais voté par le Parlement. Le régime général a ainsi subi des attaques répétées de la part de ces gouvernements successifs, toujours selon l’objectif annoncé de « sauver » la Sécurité sociale, mais qui masque en fait une volonté inavouable de libéraliser le système de protection sociale, de surcroît lorsqu’ils traitent de sa nécessaire « modernisation » pour l’adapter aux défis contemporains.

Décrit comme dépassé et incompatible avec le contexte économique et social du XXIe siècle, le modèle social français est ainsi remis en cause par une série d’attaques violentes et répétées contre les conquêtes du CNR. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait d’ailleurs annoncé la couleur, lorsqu’il avait déclaré le 4 septembre 2016, sur France inter, que « le modèle de l’après-guerre ne marche plus. Le consensus politique, économique et social, qui s’est fondé en 1945 et qui a été complété en 1958, est caduc. […] Le monde du travail de demain, c’est un monde dans lequel chacune et chacun devra plusieurs fois dans sa vie changer vraisemblablement d’entreprise, de secteur, et peut-être de statut, et donc, c’est un monde où il faut permettre à chacune et chacun de s’adapter à ces cycles économiques qui sont en train de se retourner. »

La portée polémique était manifestement assumée et recherchée de la part du candidat d’En Marche!, dans sa stratégie d’établissement d’une nouvelle ligne de clivage entre d’un côté des « conservateurs », responsables du ralentissement économique du pays et représentants d’un ancien monde, et de l’autre côté des « progressistes », responsables et déterminés à adapter la France aux exigences de la mondialisation. L’histoire du mouvement ouvrier et la page de la création de la Sécurité sociale qu’on peut y lire seraient dès lors la preuve, pour ce tenant du nouveau monde, que le modèle social français appartient désormais au passé.

La rhétorique médiatique et le projet néolibéral

La rhétorique médiatique de légitimation des choix gouvernementaux actuels en matière de gestion du budget et des comptes sociaux, qui appliquent en quelque sorte le projet du « monde du travail de demain » décrit par le candidat Macron, se déploie d’ailleurs sur un mode pernicieux : commenter – ou critiquer selon les opinions économiques – la forme, c’est-à-dire l’arbitrage du gouvernement sur les 10 milliards alloués aux gilets jaunes en baisses d’impôts et de cotisations sociales, pour naturaliser implicitement l’argument de fond jamais remis en cause. Le principal problème du pays, c’est la réduction du déficit public en hausse cette année de 0,1 %.

À travers cette stratégie inconsciente, les chroniqueurs étant sincèrement (idéologiquement) convaincus de leurs arguments, se dessine un projet de société plus profond et une cohérence du discours sur le long terme : la rhétorique médiatique néolibérale. On invoque les vocables « réductions de la dépense publique », « réduire la dette », « accélérer les réformes », que la majorité des chroniqueurs du PAF impose depuis plusieurs décennies au débat public, justifiés par la technostructure libérale. Se répand ainsi l’idée que les politiques sociales coûtent cher, que les Français se plaignent trop, qu’il faut prendre en compte le vieillissement démographique, et qu’il faut tailler dans le gras des politiques sociales en prenant soin de faire de la « pédagogie ».

Ainsi la stratégie globale déployée par le pouvoir politique libéral est entérinée par l’acquiescement quotidien des chroniqueurs médiatiques court-termistes, et laisse le citoyen sans perspective d’explication de la cohérence d’ensemble de ces politiques, dont l’objectif est de grever d’année en année le budget de fonctionnement des services publics (4,2 milliards d’économies réalisées dans le budget de la santé cette année encore).

Toute cette rhétorique du Français fainéant et naïf face aux impératifs budgétaires est alimentée et diffusée dans la société par deux facteurs. D’une part, l’homologie d’intérêts entre sphère médiatique et sphère politique décrite par Pierre Bourdieu (cf. Langage et pouvoir symbolique, partie II, ch.2), qui fait que les chroniqueurs n’ont pas besoin de réagir à autre chose qu’au stimulus apparemment décousu de l’actualité quotidienne – dont le rythme est donné par le gouvernement – pour rendre service à la fois à leur propre carrière de commentateur audiovisuel ou écrit, mais dans le même temps au discours dominant. En passant du coq à l’âne en permanence, la chronologie thématique de l’écosystème médiatique donne le spectacle d’un monde complexe, incompréhensible pour le Français moyen, surtout en matière économique, ce qui tend à légitimer l’idéologie dominante de l’ensemble de la classe sociale bourgeoise à laquelle appartiennent les acteurs des mondes politiques et médiatiques : le néolibéralisme.

Deuxième facteur, donc: la cohérence interne de l’idéologie néolibérale qui donne leurs directions aux politiques publiques, et dont la formule pourrait être résumée par Christian Morrison, dans son rapport de 1996 pour l’OCDE intitulé « La faisabilité politique de l’ajustement » : rendre dysfonctionnels les services publics, afin de légitimer davantage leur privatisation auprès de l’opinion, puisque le marché est meilleur gestionnaire de l’accès aux services que l’administration étatique. De la même façon que l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire s’appuie ainsi sur le traditionnel usager mécontent face à la grève des cheminots, ici, la ritournelle de la nécessité de réformer le système de retraites et de santé est soutenue par les séquences médiatiques autour du déficit des comptes de la Sécurité sociale.

Mais la volonté du gouvernement de ne plus compenser les pertes des comptes sociaux, révèle ici une faille dans le dispositif classique « usager mécontent = nécessité de réformer », qui repose lui-même sur le mythe que « la concurrence fera baisser les prix et améliorera les services ». En effet, en créant une levée de boucliers jusque dans sa propre majorité, le gouvernement donne ici une image trop criante de sa cohérence néolibérale, et rend difficile la tâche d’explication-justification (cf. « pédagogie ») dévolue aux médias, ces derniers doivent composer avec l’argument donné par le gouvernement : hausse des déficits à cause des mesures gilets jaunes inopinées, rappel à la rigueur de la Commission européenne …

« Le gouvernement révèle au grand jour son intention véritable. D’une part, prendre le contrôle sur les comptes sociaux, tout en paraissant donner de l’argent aux salariés avec le trompe l’œil de l’augmentation du salaire net. D’autre part, augmenter par ce biais le déficit de la Sécu, et légitimer un peu plus la nécessité de réformer le système social français, au bénéfice du secteur privé. »

En réalité la pilule est un peu trop grosse pour être avalée, et un soupçon légitime commence à se faire jour : n’y a-t-il pas ici une volonté délibérée de détruire le modèle social français à travers les baisses de cotisations, outil de destruction des comptes sociaux?

L’argument fallacieux de « la faute aux gilets jaunes » cache en effet une couleuvre que même une partie de la majorité présidentielle ne parvient pas à avaler. En revenant sur la disposition de la loi Veil de 1994, qui impliquait la compensation par l’État de toute baisse de cotisations sur le déficit de la Sécurité Sociale, le gouvernement tente à nouveau de surfer sur la vague médiatique de l’été : la faute aux gilets jaunes, à hauteur de 2,7 milliards selon eux. Mais il révèle surtout au grand jour son intention véritable.

D’une part, prendre le contrôle sur les comptes sociaux (ne pas rembourser les baisses de cotisations, c’est agir sur le budget de la Sécurité sociale), tout en paraissant donner de l’argent aux salariés avec le trompe l’œil de l’augmentation du salaire net. D’autre part, augmenter par ce biais le déficit de la Sécu, et légitimer un peu plus la nécessité de réformer le système social français, au bénéfice du secteur privé.

Enfin, la non-compensation des baisses de cotisations entérinée par le nouveau PLFSS renforce à long terme la projet de société néolibéral prôné par les plus grands fonds d’investissement du monde, comme Black Rock, qui organise un puissant lobbying auprès de la Commission européenne en vue de l’ouverture des systèmes de retraites européens au modèle par capitalisation. Rappelons au passage que Black Rock détient 5% du capital d’Atos, entreprise dont Thierry Bretton était le patron avant d’être désigné par Emmanuel Macron comme candidat au poste de commissaire aux questions industrielles et numériques.