Dans le cadre de la sortie de l’édition française du livre Construire un peuple (en librairie le 7 avril), dialogue entre Chantal Mouffe (philosophe théoricienne du populisme de gauche) et Íñigo Errejón (co-fondateur et stratège de Podemos), nous nous sommes entretenus avec Christophe Ventura, qui a mené la publication de cette édition. Christophe Ventura est animateur de l’association Mémoire des Luttes et l’un des fondateurs du groupe de réflexion politique et intellectuel Chapitre 2. Qu’est ce que le populisme de gauche ? Quelle est sa stratégie ? Quelles sont les différences entre Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon et Podemos ? Comment comptent-ils contrer l’hégémonie du populisme de droite ? Emmanuel Macron est-il populiste ? Ces mouvements ont-ils un tabou sur la question européenne ? Doivent-ils prôner la sortie de l’UE ? Nous lui avons posé toutes ces questions.

Dans le cadre de la sortie de l’édition française du livre Construire un peuple (en librairie le 7 avril), dialogue entre Chantal Mouffe (philosophe théoricienne du populisme de gauche) et Íñigo Errejón (co-fondateur et stratège de Podemos), nous nous sommes entretenus avec Christophe Ventura, qui a mené la publication de cette édition. Christophe Ventura est animateur de l’association Mémoire des Luttes et l’un des fondateurs du groupe de réflexion politique et intellectuel Chapitre 2. Qu’est ce que le populisme de gauche ? Quelle est sa stratégie ? Quelles sont les différences entre Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon et Podemos ? Comment comptent-ils contrer l’hégémonie du populisme de droite ? Emmanuel Macron est-il populiste ? Ces mouvements ont-ils un tabou sur la question européenne ? Doivent-ils prôner la sortie de l’UE ? Nous lui avons posé toutes ces questions.

LVSL : Vous vous intéressez de près à la question du populisme en Europe. Et plus particulièrement au « populisme de gauche », théorisé par Chantal Mouffe. Pourquoi ce concept vous semble-t-il pertinent aujourd’hui ?

Christophe Ventura : Je pense qu’il faut s’intéresser à ce terme de « populisme de gauche » car, d’une manière générale, la notion de populisme est utile pour comprendre ce qui se joue, dans une séquence historique donnée, au sein d’une société. Le populisme est avant toute chose un « moment » dans la vie d’une démocratie devenue totalement oligarchique, et qui entre en crise. Ainsi, ce « moment » annonce l’arrivée ou l’éclatement d’une crise de régime. Sur ce point, je converge beaucoup avec Chantal Mouffe. Nous sommes dans un « moment » populiste. A quoi correspond-il ? Pour résumer : à l’activation d’un vaste mouvement d’opinion et de mobilisation destituant dans la société, à une désaffiliation de la population avec ses organisations et institutions de représentation habituelles. Il s’agit d’une dynamique qui, plus que de se situer dans le cadre des références politiques du moment antérieur, cherche à destituer les pouvoirs en place, leurs représentants et leurs symboles : classes politiques et institutions notamment.

Ce phénomène nous oblige à concevoir l’action politique, mais aussi intellectuelle et sociale, différemment, à rechercher des stratégies distinctes par rapport à nos habitudes d’organisation. Car, en effet, ce type de dynamique contestataire n’appartient ni au camp de la gauche, ni à celui de la droite a priori. Elle devient en revanche l’objet d’une bataille hégémonique entre ces deux familles pour l’orienter vers la gauche – et à ce moment contribuer à re-signifier cette gauche auprès d’une masse de gens pour qui elle ne veut plus rien dire parce que, pour eux, elle est associée aux mêmes politiques économiques et sociales que la droite – ou vers la droite – et à ce moment-là renforcer le sentiment de rejet de l’autre dans la société, et protéger dans le même temps les intérêts des puissants. Un exemple pour illustrer : le Brésil. En 2013-2014, c’est exactement ce type de phénomène qui a fini par éclater – avec une captation par la droite de la rue – contre le gouvernement de centre gauche de Dilma Rousseff tandis que se préparaient les festivités onéreuses de la Coupe du monde de football (2014) et que l’onde de choc de la crise économique et financière mondiale commençait à se faire sentir dans le pays (chômage, montée de la précarité, des inégalités). Je me souviens d’une analyse du journaliste uruguayen Raúl Zibechi dans laquelle il décrit avec minutie comment, « pour la première fois depuis cinquante ans, l’hégémonie dans les rues brésiliennes appartient aujourd’hui à la droite » [1].

Là-bas, la gauche a perdu la bataille. Empêtrée dans la gestion du pouvoir, confrontée à la crise économique, affectée par des scandales de corruption, significativement bureaucratisée et ayant perdu son lien avec les mouvements sociaux, elle a pensé qu’il suffirait de faire valoir son bilan – pourtant le meilleur pour le pays depuis des décennies – et de proclamer ses valeurs pour gagner un sujet alors en construction dans la rue qui se mobilisait initialement contre la cherté de la vie, l’augmentation du prix des transports, les gâchis financiers et la corruption en période de restriction économique. C’était une erreur.

“Emmanuel Macron n’est jamais autre chose que le candidat du libéralisme économique en France.”

L’emploi du terme « populisme » peut faire sursauter à gauche. En effet, beaucoup y voient un concept vide, voire méprisant vis-à-vis du peuple, utilisé par les élites pour discréditer les candidats de gauche radicale qui s’adressent aux catégories populaires. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon refusait cette étiquette en 2012, car pour lui c’était alors une façon de l’assimiler au FN. Ça ne semble plus être le cas aujourd’hui : il se montre plus ouvert à cette appellation, même s’il ne l’endosse pas directement. Pourquoi, selon vous, ce terme à autant de mal à être assumé à gauche ?

Il y a trois raisons à cela.

Premièrement, si certains à gauche refusent d’employer le terme, c’est parce que ce mot est plastique, élastique, qu’on peut tout mettre dedans. De fait, comme vous le dites, il est repris par le système pour disqualifier tous ceux qui le contestent… et ce système le fait en utilisant lui-même une stratégie populiste, comme l’explique par exemple Emmanuel Macron lorsqu’il affirme « Si être populiste, c’est parler au peuple de manière compréhensible sans passer par le truchement des appareils, je veux bien être populiste » [2] (Journal du dimanche, 19 mars 2017).

Donc, cela pose un problème à gauche. En gros, si toi-même tu utilises le mot que les médias utilisent pour te disqualifier, tu passes tes journées à expliquer que tu as une autre acception du mot mais tu es incompréhensible pour le commun des mortels. Ça c’est une première critique. Par exemple, celle de Jean-Luc Mélenchon.

La seconde critique consiste à dire que le populisme, même de gauche, est toujours, in fine, un autoritarisme parce qu’il se construit contre les institutions, les corps intermédiaires, et reconnait le rôle d’individus leaders et de stratégies discursives (c’est-à-dire le fait de construire un type de discours qui va articuler des demandes au départ hétérogènes dans la société, puis identifier un adversaire, pour ensuite engendrer la formulation d’une nouvelle frontière politique dans cette dernière entre un « nous » et un « eux » [3]) comme médiations pour la (re)construction du politique. En effet, dans sa dimension théorique, le populisme, selon les travaux de Chantal Mouffe ou d’Ernesto Laclau, postule que les stratégies discursives et le rôle des individus – ou d’une lutte singulière – coagulent et orientent le sens de la dynamique populiste vers le progrès ou la réaction, vers la construction d’un peuple de gauche ou de droite au sein de la population.

Il faudrait ajouter une troisième critique venue de la gauche. Celle consistant à souligner que le peuple, en tant que catégorie, n’existe pas – ce que disent en fait Laclau et Mouffe qui rappellent qu’il est toujours une construction – et qu’il n’est jamais majoritairement de gauche, mais largement en faveur de la conservation de l’ordre économique et social – même s’il peut dans le même temps souhaiter un coup de balai de sa classe politique – du fait de ses structures sociologiques (paysans et classes populaires attachées aux logiques de propriété, classes moyennes désireuses de mobilité et d’ascension, aspiration au mode de vie bourgeois, etc.) et religieuses (poids ou résilience culturelle de ces dernières dans les classes populaires notamment).

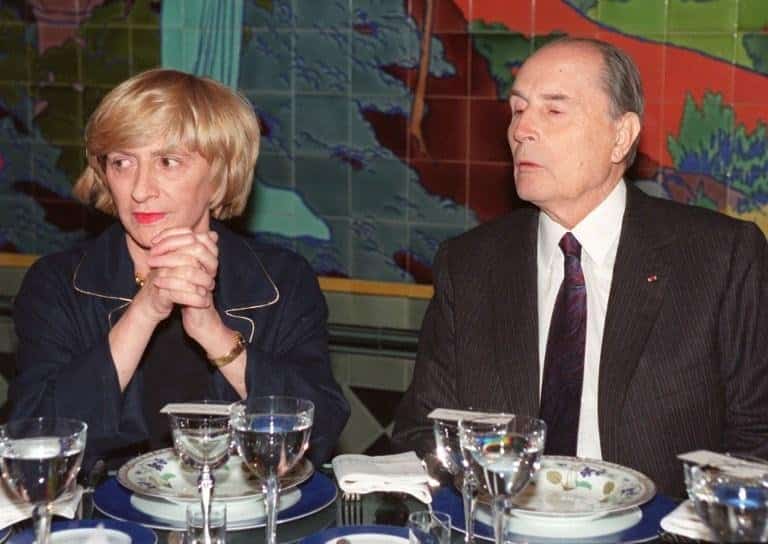

Dialogue entre Chantal Mouffe et Jean-Luc Mélenchon le 21 octobre 2016 à la Maison de l’Amérique latine, animé par Christophe Ventura, et où il est notamment question du populisme de gauche.

Que répondez-vous à ces critiques ?

Ce sont des débats très sérieux et les arguments ne manquent pas mais, de mon point de vue, le populisme est, au fond, la méthode par laquelle se reconstruit le politique à partir d’une crise de la politique. Au bout du processus se trouve la formation d’une volonté collective, d’un peuple mobilisé en politique. Il peut être de droite, de gauche, du centre. Symptôme initial d’un dysfonctionnement de la démocratie, le populisme contribue à la revivifier, à réinstaller un équilibre entre la société et cette dernière, à « reloader » la démocratie représentative en y imposant ou ré-imposant une présence et une représentation des classes populaires et de leurs exigences. Plus qu’un projet idéologique ou politique de long terme, c’est peut-être ici sa véritable fonction.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’adopter des interprétations mécanistes ou maximalistes de la théorie populiste. Chaque société est différente et même dans les phases de mouvement destituant, les structures sociales et institutionnelles conservent plus ou moins de légitimité, de résilience, de fonction auprès des populations. Ainsi, le scénario français n’est pas celui de l’Espagne, de la Suède ou de l’Amérique latine.

Une fois tout cela posé, le populisme n’est, effectivement, pas en soi progressiste. S’il n’insuffle pas ou ne s’appuie pas sur des aspirations existantes dans la société qui visent la transformation de la structure sociale, il servira les groupes dominants. Passer par l’étape du populisme de gauche en France aujourd’hui, c’est se demander comment inclure dans la mobilisation politique et intellectuelle des tas de gens, en particulier dans les nouvelles générations, qui ne se retrouvent pas dans les organisations, pour faire un chemin qui, à la fin, nous amène à redécouvrir la gauche, en quelque sorte. Donc moi je n’oppose pas non plus, de ce point de vue-là, ceux qui se disent juste de gauche par rapport à ceux qui se disent populistes de gauche. Je pense que ce sont des dynamiques qui permettent de se retrouver in fine.

Je pense que la grille populiste doit être envisagée comme une boîte à outils utile pour notre travail politique et qu’on ne peut pas nier l’existence du phénomène. Pour toutes ces raisons, je pense qu’il faut assumer la notion de populisme et ne pas laisser ce mot à la définition que veulent en imposer les dominants.

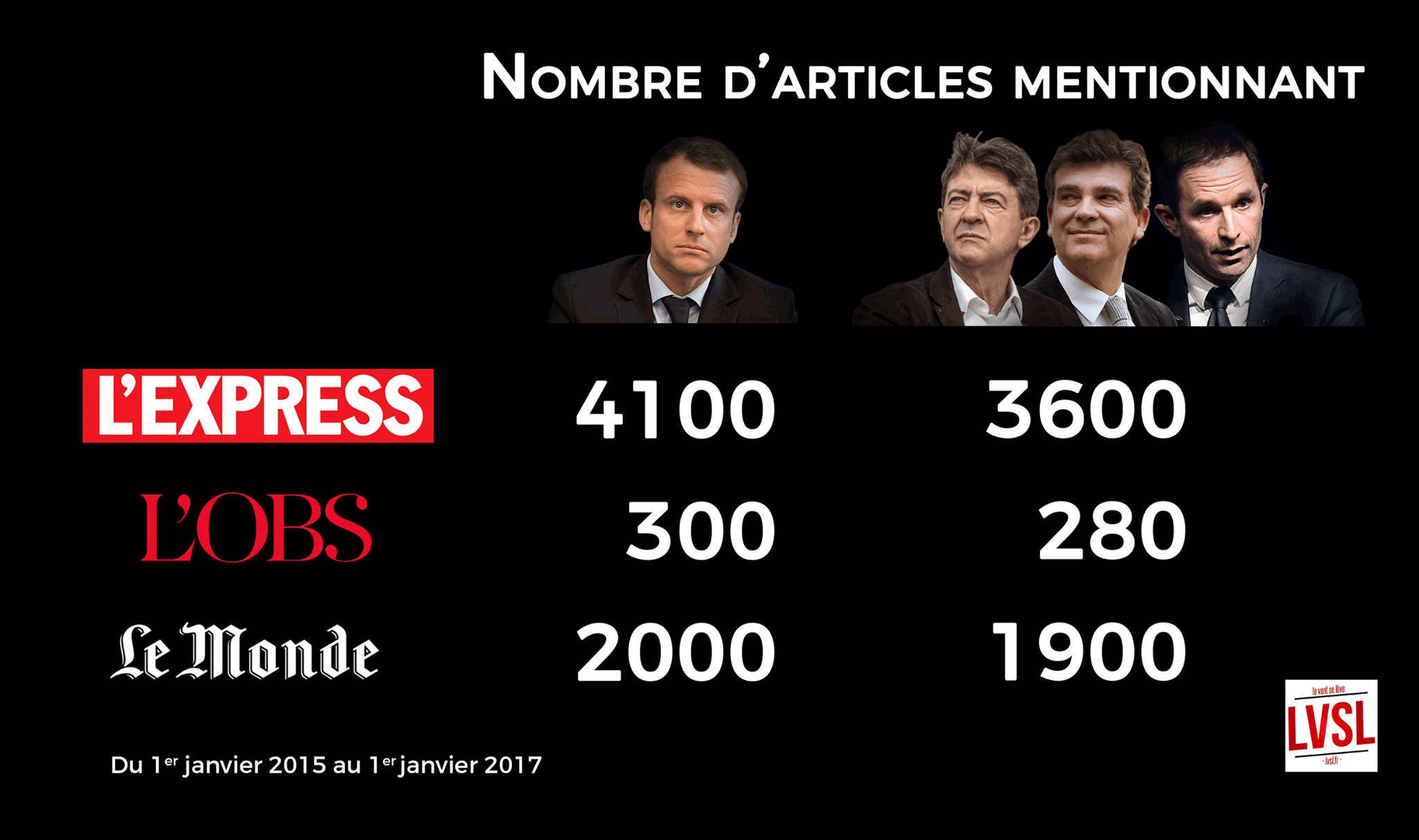

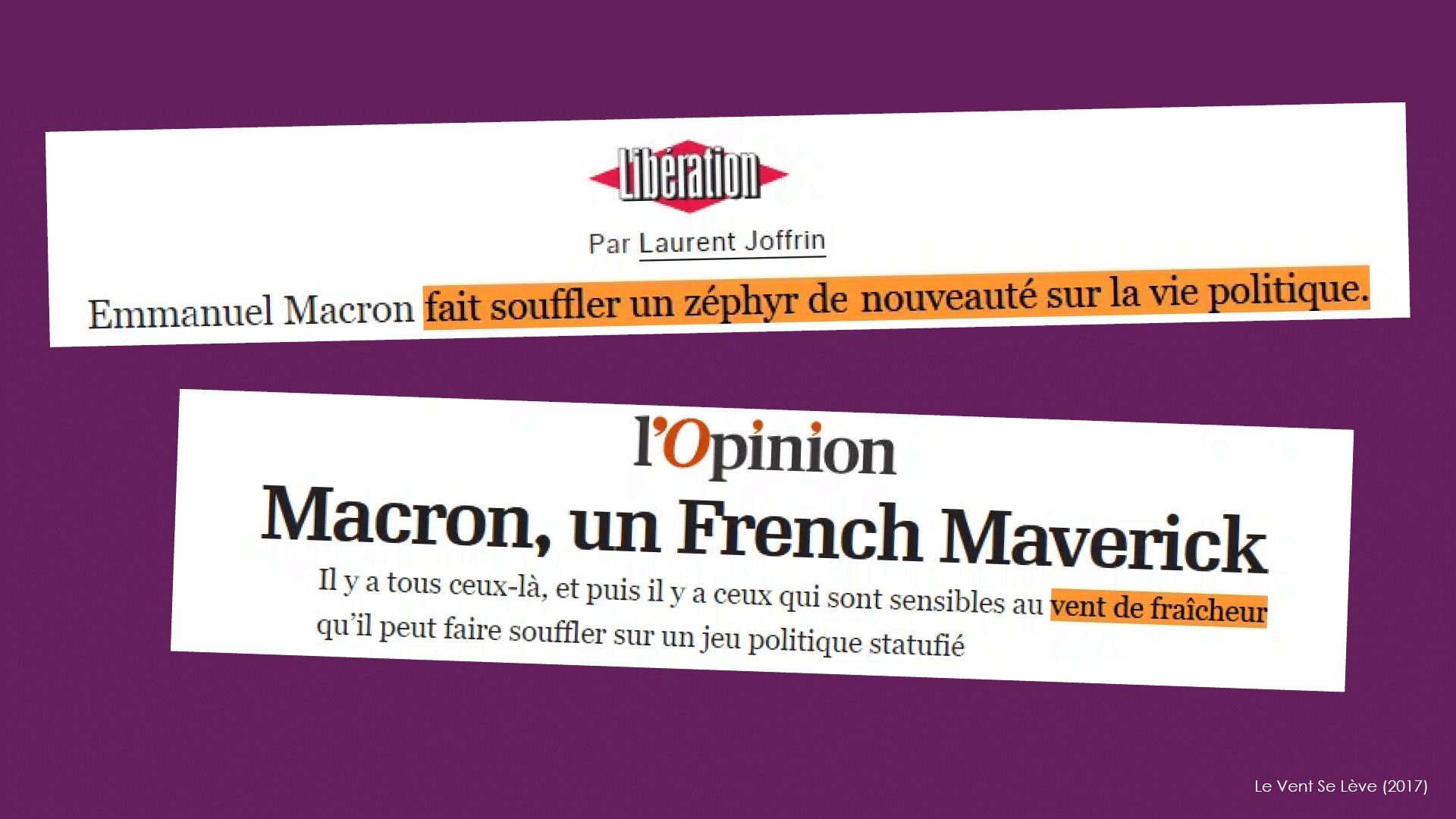

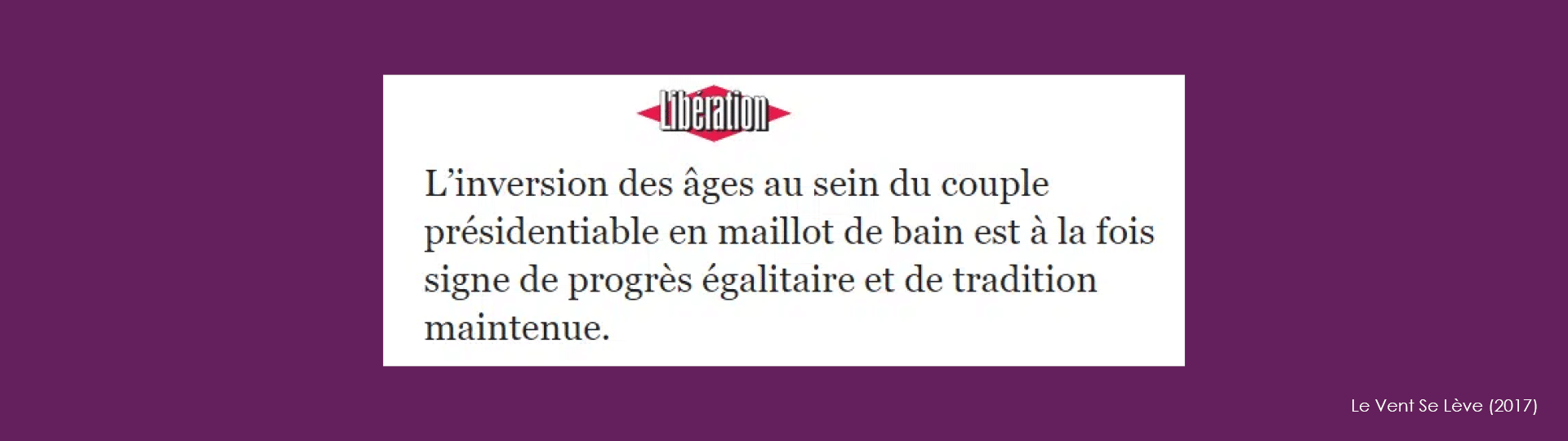

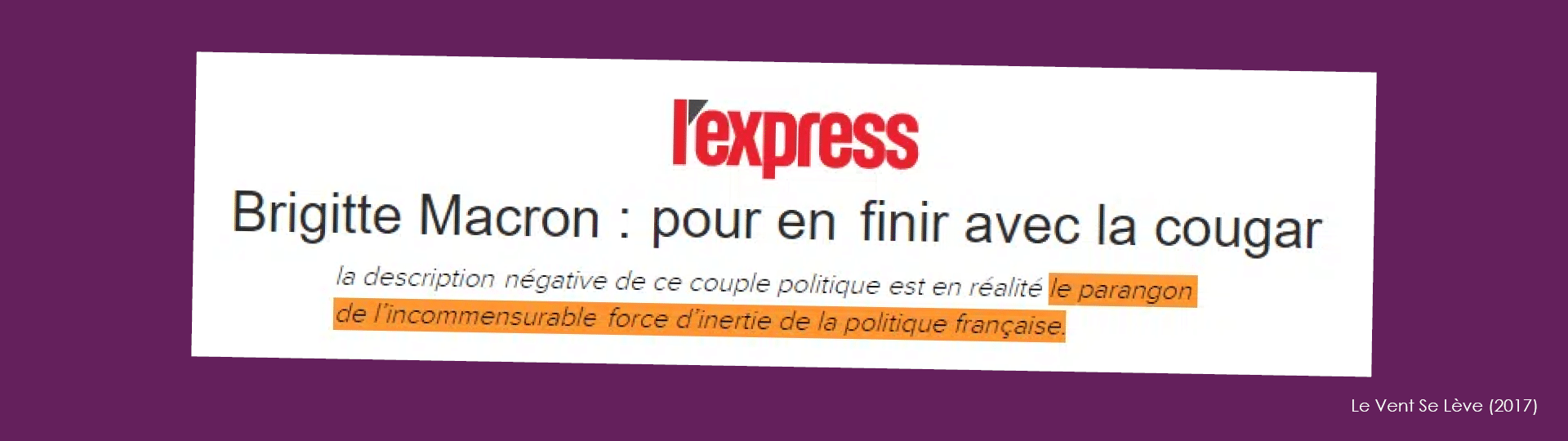

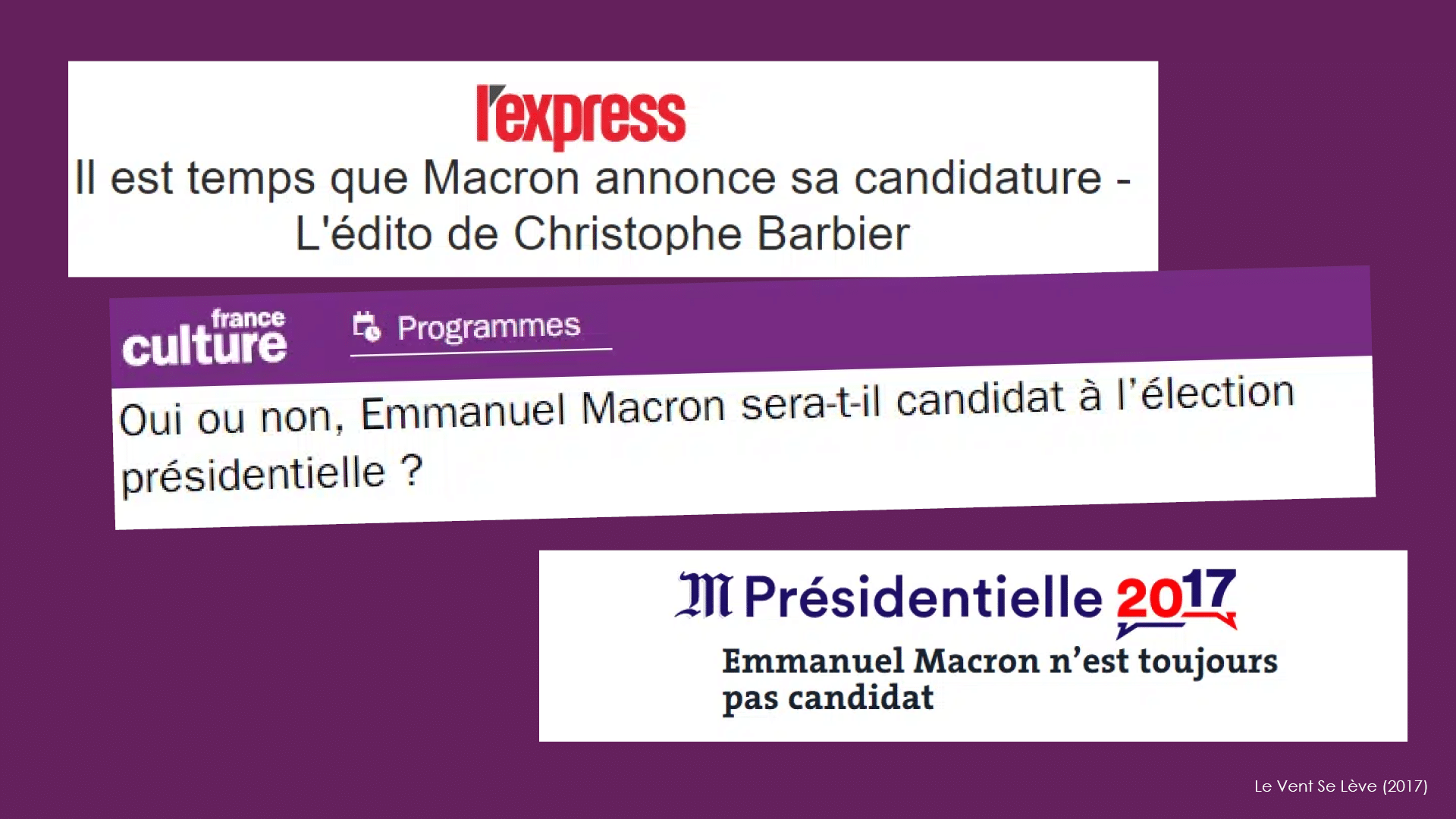

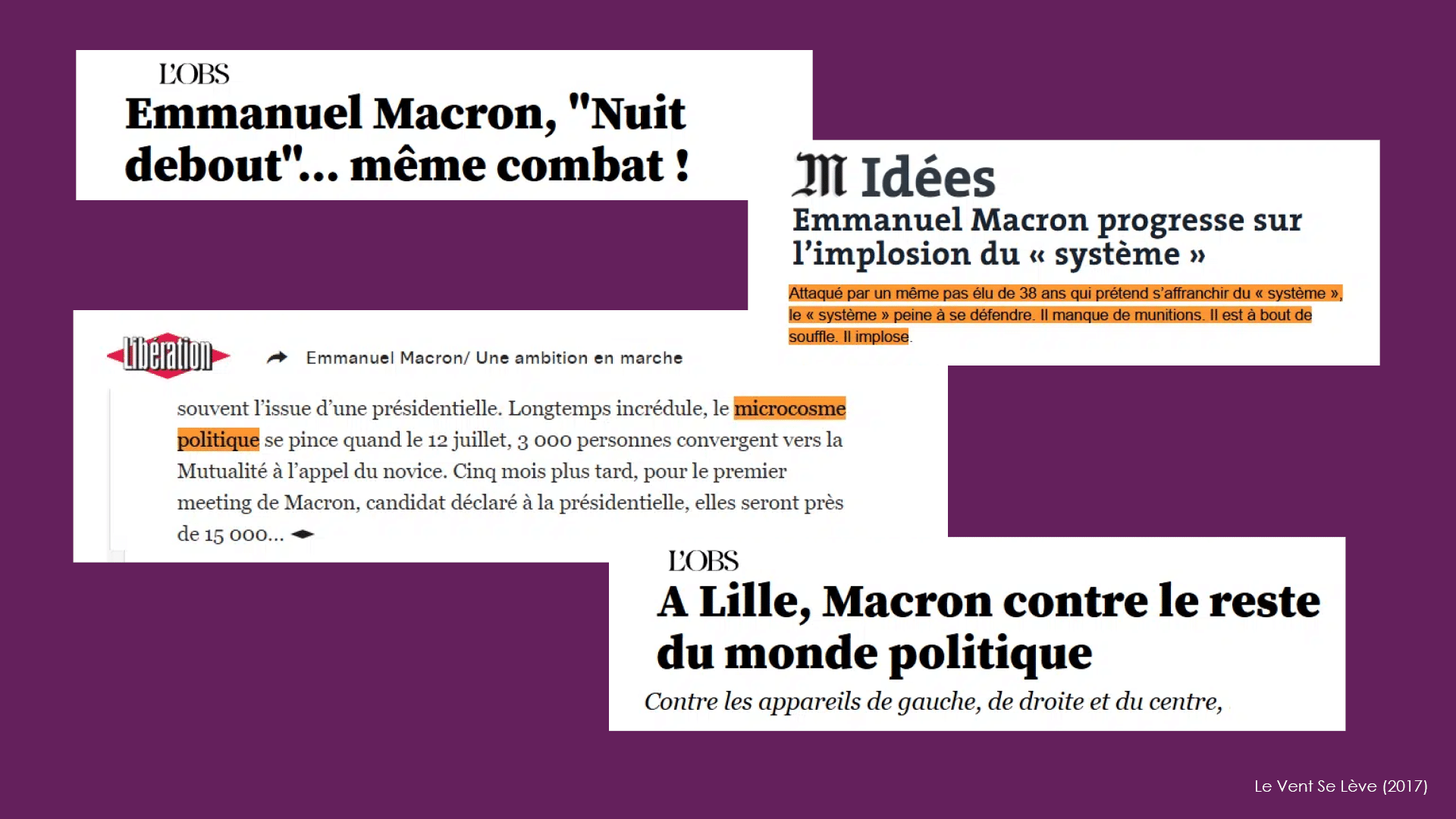

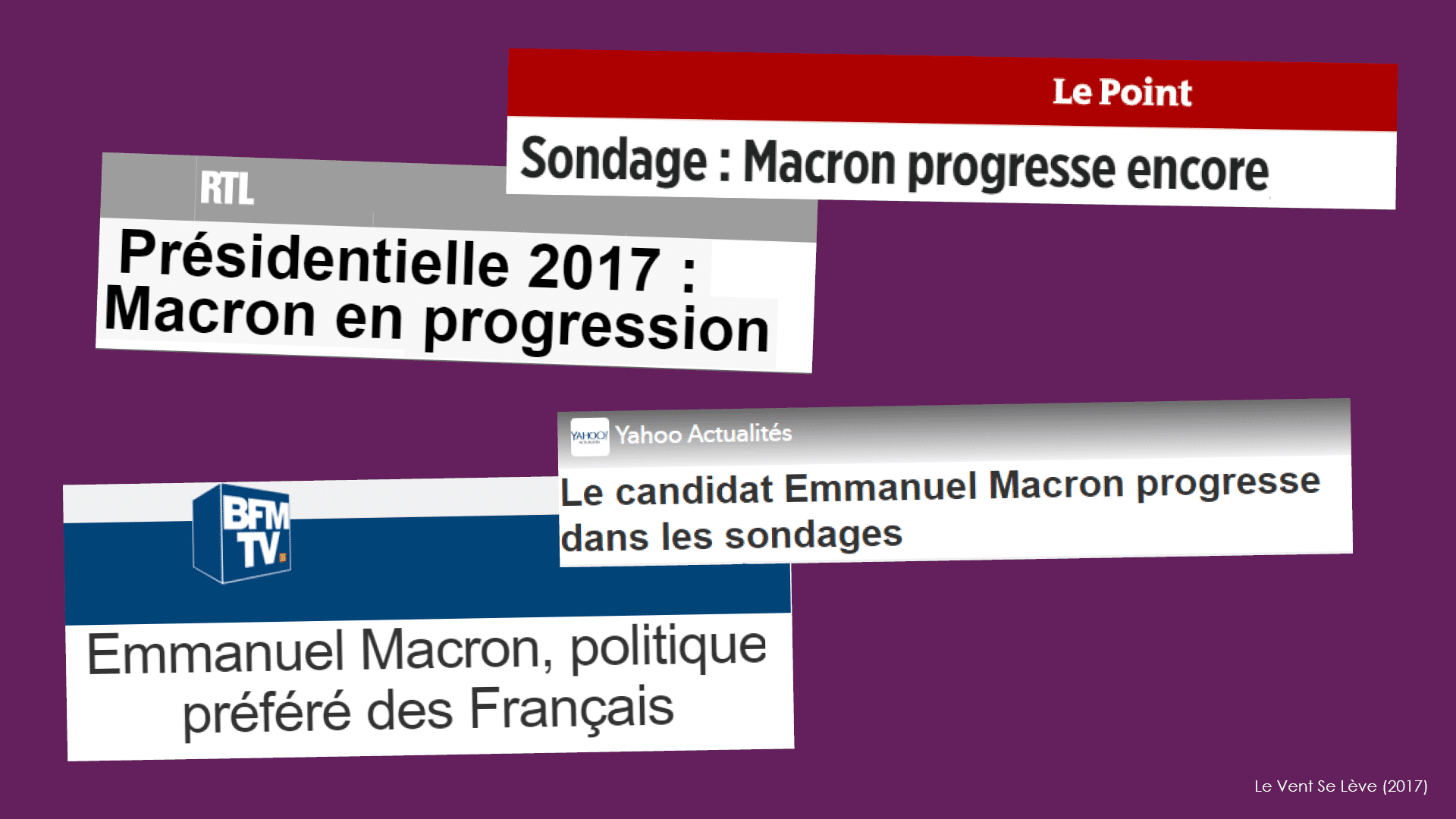

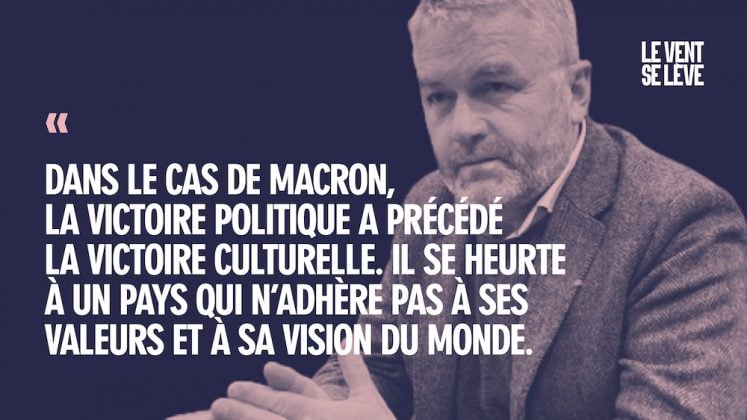

Outre Jean-Luc Mélenchon, un autre candidat a décidé de se présenter à la présidentielle sans se baser sur un appareil partisan, en allant directement au contact du peuple : il s’agit d’Emmanuel Macron. Pour le politologue Gaël Brustier, Emmanuel Macron incarne « le populisme des élites » [4]. Comment analysez-vous le « phénomène Macron » dans le cadre du populisme ?

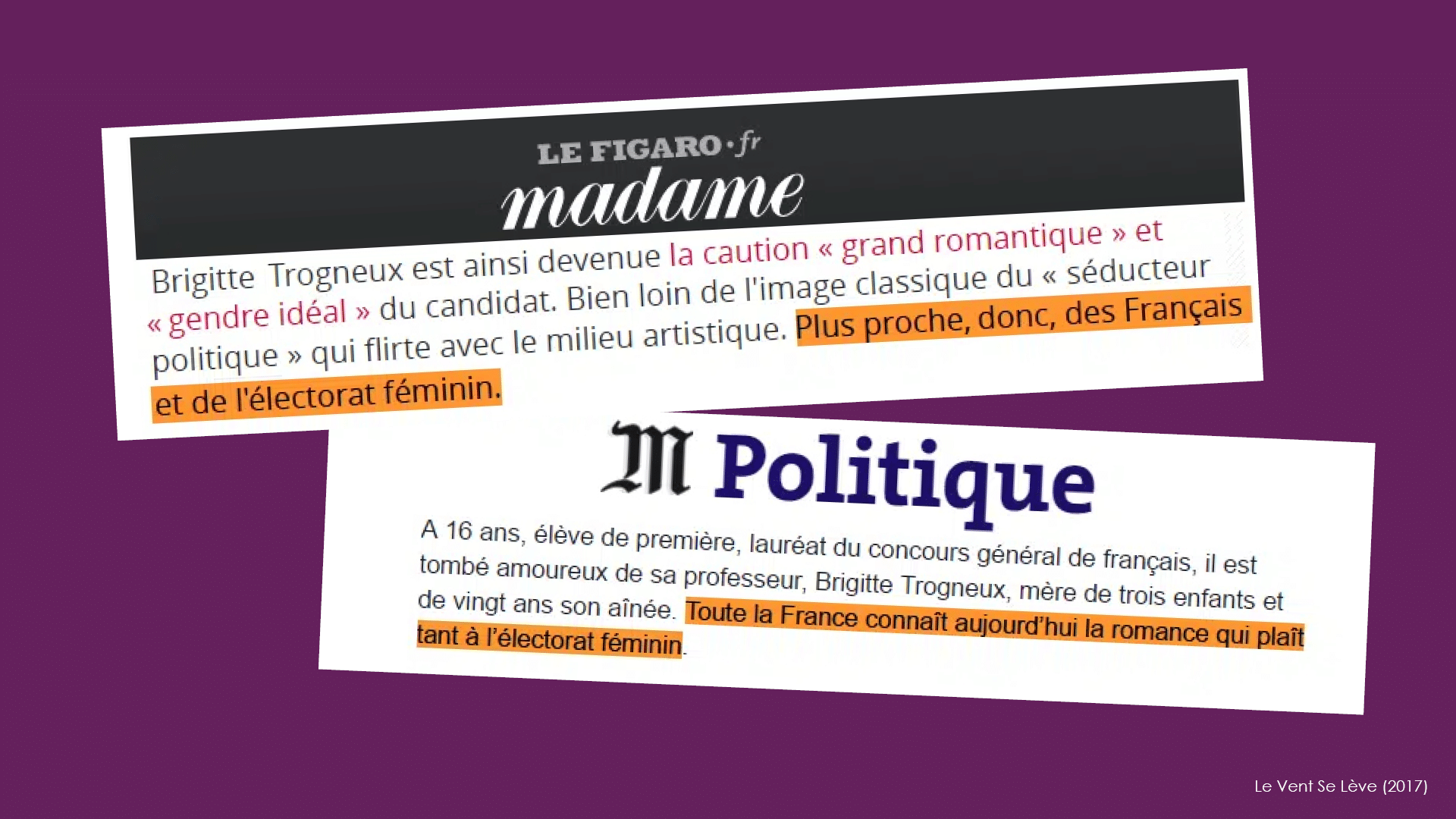

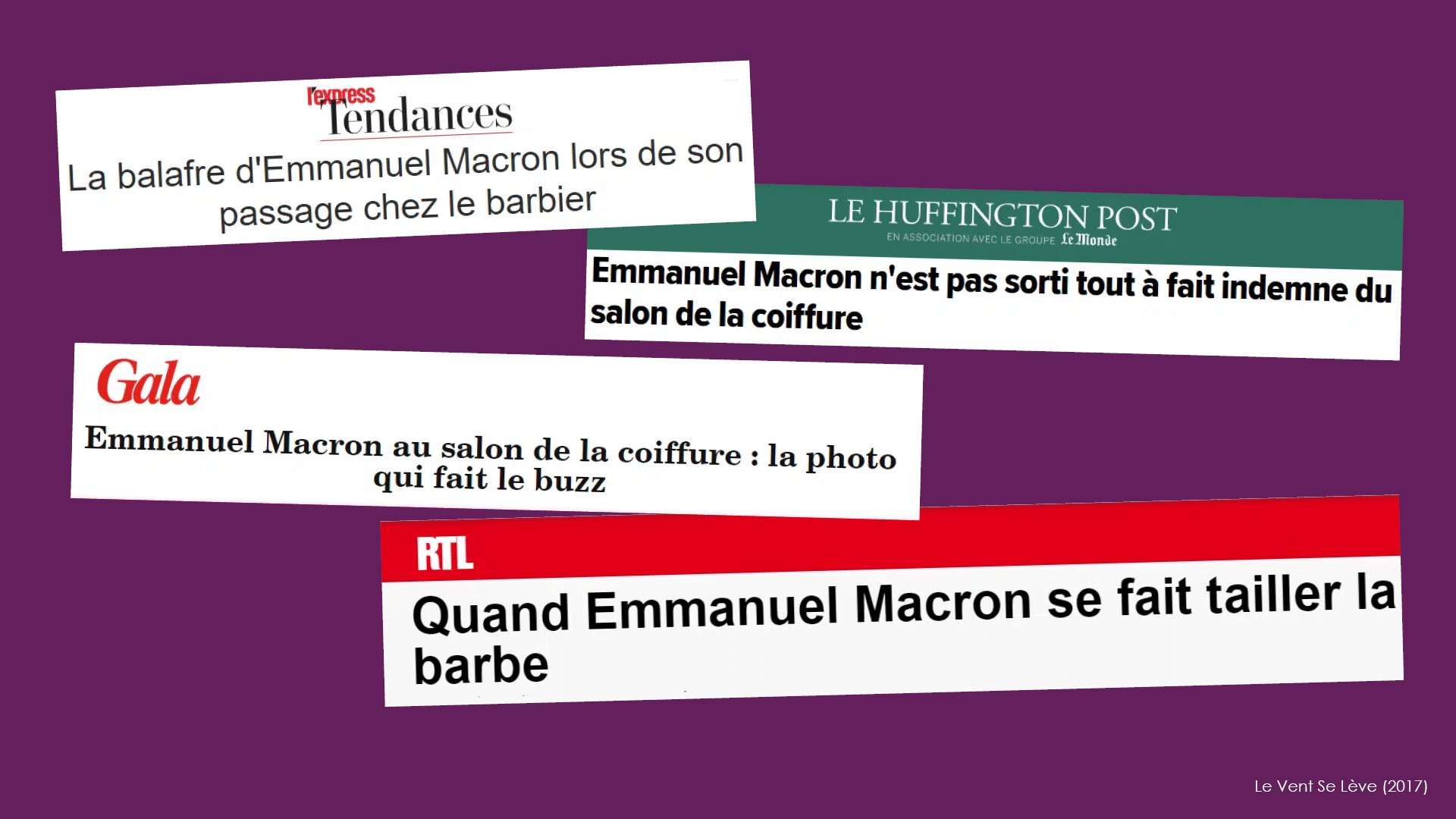

Je pense que Gaël Brustier fait une analyse extrêmement pertinente de ce qu’est le « macronisme ». Macron, c’est le populisme des élites, le transformisme, ou alors, pour le dire encore autrement, un populisme de « l’extrême-centre ». C’est l’inverse d’un trou noir. Il aspire la non-matière pour en faire de la matière. C’est un candidat du vide, au départ, qui aspire de tous les côtés du système qui veut survivre. Il est populiste dans ce sens-là. Il incarne la stratégie, la méthode, la médiation pour tous ces courants-là. Il mène une mission de sauvetage du système et de repositionnement des élites au centre du pouvoir. Emmanuel Macron est celui que le système choisit pour recréer du consentement dans la société – notamment ses parties les plus intégrées économiquement et socialement – autour du consensus du système.

Macron correspond tout à fait à ce qui s’est passé avec Mauricio Macri en Argentine [Cela sera détaillé dans un entretien avec Christophe Ventura au sujet de l’Amérique latine à paraître très prochainement sur LVSL, NDLR]. Il y a du Macri dans le Macron ! Macri, en Argentine, c’est le prototype du macronisme. C’est exactement le même genre : l’attitude, le positionnement, le discours. Un candidat sans programme. Ou plus exactement si, un programme : le candidat.

S’il fallait résumer le cas Macron, on pourrait dire qu’il fait l’opération suivante : il offre – c’est ce qu’il a dit dans son discours du 4 février à Lyon – à différents courants en France, qui vont du gaullisme jusqu’aux sociaux-démocrates, en passant par le centre gauche, le centre droit, les chrétiens-démocrates, etc., la promesse d’être le point d’équilibre pour garantir la continuité de la démocratie-libérale, au sens politique du terme. C’est ce qu’il offre de manière visible à ces courants-là. Mais ce qu’il ne dit pas, et qui est en réalité le coagulant de tout ça, c’est en réalité le libéralisme économique, et son approfondissement. Même s’il ne fait pas campagne là-dessus, il n’est jamais autre chose que le continuateur de son mentor François Hollande. Il n’est jamais autre chose que le candidat du libéralisme économique en France, de l’actualisation de son modèle de société – l’ubérisation -, dans une version moins brutale que ce que propose Fillon.

Au-delà de ses démêlés, Fillon fait peur à une partie de ses propres troupes, y compris du patronat, à la différence de Macron. Il fait peur parce qu’il promet au pays l’affrontement ; avec les syndicats, la gauche, le monde du travail, etc. C’est tellement brutal : 500 000 fonctionnaires à la poubelle. Macron ça n’est pas ça. Il temporise. Donc même une partie de la droite et du patronat préfère Macron parce qu’il est le garant d’une sorte de stabilité molle et qu’il est un modernisateur du libéralisme dans la société. Fillon est trop dur pour eux.

Il y a donc aujourd’hui dans la campagne présidentielle française trois populismes qui s’affrontent. Il y a le populisme de droite : Le Pen (nationaux contre mondialistes) ; le populisme de l’extrême centre : Macron (les libéraux des deux rives du système contre les ennemis du système) ; et le populisme de gauche (Mélenchon). Et pour la première fois dans l’histoire de la Vè République, il devient tout à fait probable que l’un de ces candidats – y compris Marine Le Pen – devienne président en lieu et place des candidats des grands partis de gouvernement traditionnels issus du bipartisme. C’est inédit !

Aujourd’hui, la forme que prend en France la crise du centre du système politique et de ses organisations (les partis), celle que prend leur effritement et leur éloignement des classes populaires confirment l’émergence, à la périphérie de ce système, de mouvements qui vont tenter de devenir de plus en plus centraux. De ce point de vue-là, chacun dans leur genre est populiste. Ils sont des produits de ce « moment » populiste.

“Aujourd’hui, ce qui l’emporte en Europe, c’est l’effondrement des valeurs de solidarité. (…) Mais, plus se mettent en place des politiques qui sanctionnent les marchés financiers et les puissants, et plus se recréent les conditions d’un retour à la solidarité dans la société.”

On voit qu’il y a une approche différente entre le populisme de gauche anglo-saxon, incarné par Jeremy Corbyn et Bernie Sanders, qui s’appuie sur les appareils partisans de la gauche traditionnelle, et celui de Podemos et de Jean-Luc Mélenchon qui, quant à eux, ont décidé d’agir en dehors du cadre des partis, et ont tendance à délaisser le mot « gauche » pour le mot « peuple ». Comment analysez-vous cette différence de stratégie ?

Est-ce qu’il s’agit vraiment de différences de stratégie ou sommes-nous en présence de variantes d’un même phénomène qui pousse dans des engrais différents ? Je pense que c’est plutôt ça. Le populisme anglo-saxon de gauche émerge au sein et contre des structures qui n’ont pas disparues : les Démocrates et le Labour.

En ce qui concerne Jeremy Corbyn, je pense qu’il fait du populisme de gauche au sens de la méthode, d’ailleurs son entourage le revendique depuis peu. C’est assez clair lorsqu’il mobilise et organise un « peuple de gauche » contre l’appareil du parti. A l’intérieur, à travers son appel aux adhésions individuelles massives et à l’extérieur, avec le mouvement « Momentum » qu’il a inspiré et qui lui est directement lié. Mais il le fait d’un point de vue assez singulier, qui n’a pas d’équivalent, puisqu’il a été propulsé à la tête de ce qu’il y a de plus traditionnel comme parti social-démocrate européen : le Labour. C’est tout à fait nouveau. Il a été envoyé au quartier général d’une structure qui est tout sauf une force populiste et qui, malgré son arrivée, n’a pas été encore transformée. Il faut attendre pour en savoir plus dans son cas.

Dans les sociétés plus latines (en Espagne par exemple), qui sont aussi plus brutalement affectées par les effets de la crise économique et sociale, et où il y a des crises de régime politique, ce phénomène prend corps en dehors du système des partis établis, du centre du système politique.

Podemos s’est beaucoup intéressé au populisme pour savoir comment construire une méthode, une stratégie, qui permette de sortir une gauche en crise de la confidentialité politique. « Comment forger des instruments permettant de reconstruire une base sociale qui, en expansion permanente, doit devenir majoritaire politiquement et investir une nouvelle identité politique ? » C’est ça qu’ils appellent populisme. Et la réponse, à travers les outils de Laclau et de Mouffe, c’est construire une stratégie discursive qui va privilégier la construction d’un discours sur des thématiques rassembleuses et fédératrices plutôt que sur des mots d’ordre d’organisation qui font référence à des habitus politiques prédéterminés, en particulier ceux de la gauche. Par exemple la question de la reconquête, de la récupération des droits. Ce sont des thématiques larges, mais qui vont permettre d’agglomérer des populations dont l’affiliation au clivage droite-gauche ne suffit pas ou ne suffit plus. Ça permet donc de construire ce bloc socio-politique offensif.

Le groupe fondateur de Podemos a beaucoup travaillé ces questions à partir d’expériences latino-américaines de terrain, puisque, pour la plupart, ils ont fait les campagnes de Bolivie, du Venezuela, etc. Mais ils n’ont jamais décidé de s’auto-définir comme « populistes de gauche », même si dans les faits, ils en font. Il y a dans Podemos un intérêt pour le sujet, mais l’adhésion au concept est l’objet d’un débat intense, en particulier entre Pablo Iglesias et Íñigo Errejón. Errejón est plutôt contre l’emploi de ce concept – « populisme » oui, mais pas « de gauche » – tandis qu’Iglesias est plutôt pour. C’est d’ailleurs l’un des objets du livre Construire un peuple [5].

En France, nous sommes un peu entre les deux scénarios. Jean-Luc Mélenchon pense qu’au-delà de la gauche, il faut fédérer le peuple, dont de larges pans sont touchés par les mêmes maux. Selon lui, le référent « gauche » est brouillé car ceux qui s’en réclament font, lorsqu’ils arrivent au pouvoir, des politiques nocives contre les intérêts populaires et ressemblent à ceux qu’ils prétendent combattre (les riches, les importants, les dominants, les détenteurs du bon goût, les tricheurs, etc.).

Lorsqu’on regarde la victoire de Donald Trump et du Brexit, ainsi que les scores de l’extrême-droite en Europe qui augmentent continuellement, tandis que le populisme de gauche n’a pas encore réussi à prendre le pouvoir ou à gagner une élection, cela vous fait-il penser que le populisme de droite est en train de l’emporter sur son versant de gauche ou bien pensez-vous que le populisme de gauche a juste un train de retard à rattraper ?

Je pense qu’aujourd’hui l’hégémonie du populisme est à droite. C’est indéniable. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Aujourd’hui, ce qui l’emporte en Europe, ce sont des logiques d’ultra-concurrence entre tous. Ce qui l’emporte en Europe, c’est l’effondrement des valeurs de solidarité. Tout ce qui renvoie à l’idée de solidarité entre les gens s’effondre. Et, j’ai envie de dire, c’est un peu « Dieu pour tous ». Donc le populisme de gauche part avec cet inconvénient.

Mais la question est de savoir si le populisme de gauche peut être un instrument utile pour fissurer cette hégémonie-là. Parce que la réponse de la gauche social-démocrate, par rapport à ce problème, est un échec cuisant. Toute la stratégie d’une gauche d’accompagnement, qui consiste à dire « ce système est comme il est, mais on va lui donner un visage humain », est ruineuse. C’est ça qui ruine la gauche. Donc le populisme de gauche peut intervenir comme une tentative pour essayer de déjouer l’hégémonie du populisme de droite, notamment sur une question qui est essentielle et qui n’est pas simple à régler : comment constituer la communauté politique ?

Au fond, la différence entre populisme de gauche et populisme de droite est là. Le populisme de droite affirme que ce qui fonde le peuple, c’est l’ethnie. Il développe une vision essentialisée et statique du peuple tandis que ce que propose le populisme de gauche comme principe fondateur, c’est le politique et les logiques dynamiques, conflictuelles, indéterminées et transformatrices que cela induit.

Aujourd’hui, la version de droite est hégémonique, parce que notre difficulté c’est aussi la question économique. Plus le mal-être économique se propage dans toutes les couches de la société et plus il est difficile d’affirmer et de construire la solidarité entre elles. Le malheur ne rend pas plus aimant… Mais, plus se mettent en place des politiques qui sanctionnent les marchés financiers et les puissants, et plus se recréent les conditions d’un retour à la solidarité dans la société.

“La bataille culturelle hégémonique au sein de la gauche sur l’Europe ne fait que commencer.”

Il existe peut-être un tabou qui pourrait expliquer le piétinement du populisme de gauche : le fait que malgré l’échec de Syriza en Grèce, les tenants de cette stratégie peinent à tenir un discours de vraie rupture vis-à-vis de l’Union européenne ; Jeremy Corbyn a même fait campagne pour le Remain au Royaume-Uni. L’échec actuel du populisme de gauche en Europe ne vient-il pas du fait qu’il existe dans ses rangs un tabou sur la question de l’Union européenne ?

Si, indéniablement. Cela fait partie des tabous de ce courant-là. Pourtant, si des forces populistes de gauche – auxquelles ne se réfère pas Syriza explicitement – n’assument pas de briser le mur européen, alors elles racontent des histoires aux enfants car les propositions qu’elles portent – égalité, justice sociale, souveraineté politique – ne sont pas applicables dans le cadre du système européen. Ce faisant, elles laissent ainsi le champ libre aux populistes de droite qui ont bâti une cohérence retorde dans leur rejet de l’UE, à partir de la question de l’immigration et en promettant plus de social pour les seuls nationaux. Ils disent « L’Europe et l’euro nous privent de souveraineté et nous appauvrissent, l’UE promeut la mobilité du travail intra-européen et l’immigration qui minent notre Etat social. Sauver notre Etat social passe par la sortie de l’euro, la fermeture des frontières, l’arrêt des migrations, la préférence nationale ».

Aux forces populistes de gauche de montrer la « roublardise » de ces positions qui cherchent à récupérer de la souveraineté pour ensuite mieux la contrôler et la réduire dans la société, renforcer le patronat national dans la concurrence internationale et discipliner le salariat en lui offrant quelques miettes sur le dos des immigrés et des plus pauvres réprimés. Mais en maintenant toujours plus exploité ce salariat, par des patrons nationaux revigorés ! Une sorte de modèle d’« exploitation patriote » en somme ! Car l’histoire est là pour le montrer. Chaque fois que ces forces ont pris le pouvoir, le discours social a servi à capter les masses populaires durant la phase de conquête de l’État. Chaque fois qu’elles ont gouverné, elles ont servi de chiens de garde au capital et écrasé les revendications populaires.

Et je passe sur l’État social dont le manque de ressources provient, avant toute chose, et de manière massive et surdéterminante, des politiques d’austérité, de la montée des inégalités sociales et fiscales.

Sur l’Europe donc, aux forces populistes de gauche de montrer le chemin d’un autre modèle, de prouver que l’Union européenne n’a pas le monopole de l’Europe.

C’est dans cet esprit que vous avez lancé Chapitre 2, un groupe de réflexion et d’action politique et intellectuelle qui « se donne comme objectif stratégique de gagner la bataille hégémonique au sein de la gauche sur les questions européennes ». Vous affirmez justement que « l’Union européenne n’a pas le monopole de l’Europe et qu’elle est désormais incapable de mener à bien sa propre démocratisation ». Faut-il donc un Frexit (sortie de la France de l’UE) ?

Effectivement. On a fondé Chapitre 2 pour cela. Partant du constat que j’ai développé juste avant, la bataille culturelle hégémonique au sein de la gauche sur l’Europe ne fait que commencer. Donc, il faut avoir des outils pour le faire et c’est à ça qu’on veut se consacrer. Concernant le Frexit, la question est de savoir dans quelles conditions il interviendrait, dans le cadre de quelle coalition politico-sociale et pour servir quel projet ? En soi, un Frexit ne répond à rien, ce n’est pas un fétiche. Un Frexit peut tout à fait – et ce serait hélas le cas aujourd’hui en fonction du rapport de forces actuel dans la société – déboucher sur un projet réactionnaire et dangereux pour les classes populaires. Un Frexit n’offrirait des perspectives que s’il était conduit par une certaine France, celle qui va puiser dans le meilleur de son histoire. Celle qu’il faut, c’est le moins que l’on puisse dire, réanimer tandis que dominent plutôt ses forces les plus sombres. Il n’y a pas que l’Europe qui va mal. C’est la double peine. Pour moi, l’affrontement et la rupture – qu’il faut assumer – doivent s’inscrire dans la construction de nouvelles bases authentiquement coopératives pour une construction continentale.

C’est ce à quoi il faut travailler, se préparer. Il faut inclure un maximum de gens dans un raisonnement : un gouvernement minimalement progressiste ne pourra pas mettre en place ses propositions dans le cadre de l’UE. Pour le faire, il devra s’affranchir de facto de l’UE, de son système.

A partir de là, nos forces doivent progressivement articuler un maximum de demandes démocratiques, sociales, économiques et écologiques existantes dans la société pour construire un rapport de forces permettant d’imposer un pouvoir transformateur et d’orienter l’inéluctable et nécessaire rupture vers une perspective positive.

Europe, année zéro. C’est là où nous en sommes. Chapitre 2 veut contribuer à la reconstruction, à tous les niveaux où il faut le faire. Admettons que la tâche est rude et incertaine. C’est pour cela qu’elle vaut la peine d’être relevée.

Europe, année zéro. C’est là où nous en sommes. Chapitre 2 veut contribuer à la reconstruction, à tous les niveaux où il faut le faire. Admettons que la tâche est rude et incertaine. C’est pour cela qu’elle vaut la peine d’être relevée.

Propos recueillis par Flavien Ramonet.

[1] : « La nouvelle droite brésilienne », Mémoire des luttes, 19 avril 2016.

[2] : « Macron : “Appelez-moi populiste si vous voulez” », Journal du dimanche, 19 mars 2017.

[3] : Peuple/caste ; 99%/1% ; souverainistes/mondialistes ou « partisans d’une société ouverte » selon qu’on soit au FN ou François Hollande et Emmanuel Macron.

[4] : Gaël Brustier, « Emmanuel Macron, le signe que nous approchons du stade terminal de la crise de régime », Slate, 20 janvier 2017

[5] : Chantal Mouffe et Íñigo Errejón, Construire un peuple. Pour une radicalisation de la démocratie, Éditions du Cerf, Paris, 2017.

Crédits :

© Flavien Ramonet

© mélenchon.fr https://melenchon.fr/2016/11/02/debat-sur-le-populisme/

Dissensions à gauche. Les critiques les plus virulentes à l’encontre du chef de file de la France Insoumise viennent de ses propres alliés, communistes ou d’Ensemble. “Leader minimo”, “égocentrique”, “auto-proclamé”, les insultes fusent chez ceux qui seraient censés être ses plus fidèles soutiens. Les élus communistes sont même allés jusqu’à faire du chantage aux parrainages à Mélenchon, qui n’a validé ses fameuses 500 signatures que le 14 mars. Dernier débat en date au sein de la “gauche de la gauche” : la pertinence – ou non – du déploiement de drapeaux Bleu-Blanc-Rouge lors de la manifestation du 19 mars.

Dissensions à gauche. Les critiques les plus virulentes à l’encontre du chef de file de la France Insoumise viennent de ses propres alliés, communistes ou d’Ensemble. “Leader minimo”, “égocentrique”, “auto-proclamé”, les insultes fusent chez ceux qui seraient censés être ses plus fidèles soutiens. Les élus communistes sont même allés jusqu’à faire du chantage aux parrainages à Mélenchon, qui n’a validé ses fameuses 500 signatures que le 14 mars. Dernier débat en date au sein de la “gauche de la gauche” : la pertinence – ou non – du déploiement de drapeaux Bleu-Blanc-Rouge lors de la manifestation du 19 mars. Le Parti Socialiste va exploser. Après un quinquennat calamiteux, le Président en exercice est dans l’incapacité de se représenter. Un frondeur a remporté assez facilement la Primaire contre le dépositaire du bilan, Manuel Valls. Depuis la victoire de Benoît Hamon, la crise est ouverte. Par dizaines, des membres éminents de son propre camp quittent le navire pour rejoindre Emmanuel Macron. François de Rugy et Manuel Valls, tous deux candidats à la Primaire et engagés à soutenir le vainqueur, ont déjà trahi leur parole.

Le Parti Socialiste va exploser. Après un quinquennat calamiteux, le Président en exercice est dans l’incapacité de se représenter. Un frondeur a remporté assez facilement la Primaire contre le dépositaire du bilan, Manuel Valls. Depuis la victoire de Benoît Hamon, la crise est ouverte. Par dizaines, des membres éminents de son propre camp quittent le navire pour rejoindre Emmanuel Macron. François de Rugy et Manuel Valls, tous deux candidats à la Primaire et engagés à soutenir le vainqueur, ont déjà trahi leur parole.

L’exception qui confirme la règle. Le candidat En Marche avance,

L’exception qui confirme la règle. Le candidat En Marche avance,

Sorti vainqueur de la Primaire de la Droite et du Centre, François Fillon est aujourd’hui dans une situation qui semble inextricable.

Sorti vainqueur de la Primaire de la Droite et du Centre, François Fillon est aujourd’hui dans une situation qui semble inextricable.

La candidate du Front National, malgré la menace agitée depuis des années par les classes politiques et médiatiques,

La candidate du Front National, malgré la menace agitée depuis des années par les classes politiques et médiatiques,

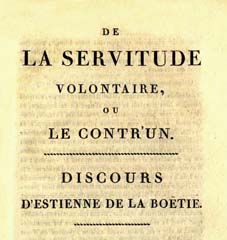

Plus radical encore que les contractualistes, Étienne de La Boétie exprime crûment que tout homme, aussi providentiel fût-il, n’a que deux yeux, deux bras, deux jambes. Dieu ne prête pas ses bras à ceux qu’il élirait. Sans puissance supérieure, ce sont les forces de ce monde-ci qui imposent ou non une autorité politique. Ce sont nos bras, nos jambes, notre force qui appuient le pouvoir, quel qu’il soit. L’action politique n’est jamais un «chemin» solitaire qui aurait une dimension «christique».

Plus radical encore que les contractualistes, Étienne de La Boétie exprime crûment que tout homme, aussi providentiel fût-il, n’a que deux yeux, deux bras, deux jambes. Dieu ne prête pas ses bras à ceux qu’il élirait. Sans puissance supérieure, ce sont les forces de ce monde-ci qui imposent ou non une autorité politique. Ce sont nos bras, nos jambes, notre force qui appuient le pouvoir, quel qu’il soit. L’action politique n’est jamais un «chemin» solitaire qui aurait une dimension «christique».