Dans cet article traduit de l’espagnol (revue CTXT), Guillermo Fernández Vázquez revient sur la mue opérée par plusieurs partis d’extrême-droite européens ces dernières années, à travers les métaphores qui structurent leur discours. Les droites nationalistes, au premier rang desquelles le Front National de Marine Le Pen, ont ainsi adopté une rhétorique axée sur la patrie en tant que communauté de protection face aux incertitudes engendrées par la mondialisation néolibérale. Au point de chasser sur les terres des partis de gauche en revendiquant la sauvegarde de l’Etat-Providence et la défense des services publics.

Droites nationalistes, patrie et “Welfare chauvinism”

« Dans un monde où les peuples désirent être protégés, le patriotisme n’est pas une politique du passé, mais une politique d’avenir », signalait Marine Le Pen dans un meeting tenu en présence des principaux leaders de l’extrême droite européenne dans la ville allemande de Coblence, en janvier dernier. « Nous vivons l’effondrement d’un monde et l’avènement d’un autre : c’est le retour au monde des Etats-Nations que la mondialisation a tenté de faire disparaître » poursuivait ainsi la leader du Front National devant le regard attentif et l’approbation de ses compagnons du même bord politique tels que Frauke Petry (Alternative pour l’Allemagne), Mateo Salvini (Ligue du Nord) et Geert Wilders (Parti de la Liberté).

Au-delà de l’attirail idéologique de l’extrême-droite classique et d’un certain regain de confiance suite à la victoire de Trump et du Brexit, qu’y a-t-il dans ce discours qui attire l’attention ? Que nous disent ces paroles de la stratégie de la droite radicale européenne ? Les liens établis entre patriotisme et protection, entre nation et refuge, entre Etat-Providence et Etat-Nation en sont les éléments les plus marquants. Comme en attestent les mots de Marine Le Pen, la patrie, c’est ce qui protège.

“La droite radicale s’éloigne des vieux modèles de Ronald Reagan, Margaret Thatcher et même du Tea Party nord-américain pour s’insurger contre le démantèlement des politiques sociales et les coupes dans le budget de l’Etat-Providence.”

Dans un monde où la crise a rendu les existences, les droits et les perspectives fragiles, l’idée de protection est une assurance-vie. La perspicacité de la droite radicale européenne consiste à savoir mêler le vocabulaire de la protection avec la terminologie propre au nationalisme identitaire. Elle a progressivement amélioré sa manière de conjuguer ces deux rhétoriques tout en laissant au placard les propositions de type néolibérales. Le résultat de cette synthèse est le Welfare Chauvinism ou « l’Etat social chauviniste » ; c’est-à-dire la revendication d’un Etat qui intervienne dans l’économie et redistribue les richesses parmi les individus nationaux. De cette manière, la droite radicale s’éloigne des vieux modèles de Ronald Reagan, Margaret Thatcher et même du Tea Party nord-américain, pour s’insurger contre le démantèlement des politiques sociales et les coupes dans le budget dédié à l’Etat-Providence.

Toute l’extrême-droite européenne n’a pas opéré cette transition, mais c’est le cas d’une part significative de celle-ci, notamment en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Une autre frange de l’extrême-droite est restée fidèle aux postulats de type néonazis tandis qu’une troisième a continué à miser sur un profil néoconservateur. En Espagne, Vox s’inscrit dans cette troisième ligne politique. C’est l’une des raisons pour lesquelles le parti n’a pas décollé électoralement durant les années les plus difficiles de la crise. Il existait pourtant dans notre pays les conditions d’émergence d’un parti suivant le modèle du Welfare Chauvinism, mais Vox n’a pas su interpréter correctement les tenants et les aboutissants de cette possibilité. Le parti a renoncé à mener des incursions dans le champ sémantique de la gauche, il s’est privé de la référence à la « protection ». C’est ce qui l’a condamné à n’être qu’un instrument de pression sur le Parti Populaire autour d’un axe thématique avortement-euthanasie-religion. De ce point de vue, Vox a été davantage un lobby qu’un parti attrape-tout.

En revanche, le Front National de Marine Le Pen a quant à lui pris le tournant du Welfare Chauvinism (du moins jusqu’à maintenant). Et cela jusqu’au point d’être considéré comme un exemple paradigmatique de l’évolution de l’extrême-droite : des « partis de niche », dédiés presque exclusivement au développement discursif de la triade sécurité-identité-immigration, à des formations qui incarnent un discours plus élaboré embrassant de plus en plus de thématiques.

L’objectif de cette droite radicale rénovée est de prendre la tête d’une alternative nationaliste pour le pays. Dans cette optique, elle englobe de nouveaux sujets tout en adoptant sur ces derniers une perspective renouvelée. Et ce bien souvent aux dépends de la gauche, à qui elle dérobe une partie de son discours : tant sur le plan de la dénonciation des injustices que sur une facette plus novatrice, par l’adoption de mesures parrainées par des intellectuels (économistes, historiens, philosophes) appartenant à ce spectre idéologique.

La nouvelle droite nationaliste enrichit son offre politique en se nourrissant de la gauche, à qui elle « vole » ses propositions et sa légitimité. C’est le cas pour des thèmes comme l’écologie, l’industrie, les retraites ou les aides au développement, mais aussi pour d’autres sujets moins fortement politisés tels que la critique de la société de consommation et de l’isolement que provoquent les nouvelles technologies, ou encore les défis posés par la crise du travail. C’est ce que nous appelons la transversalité. Elle consiste à croître aux dépends de la gauche et de la droite, c’est-à-dire à les absorber pour mieux les annuler. Marine Le Pen ou Geert Wilders suivent ainsi une vieille règle métapolitique : si tu veux défaire tes adversaires, ingère une partie de leur programme et de leur dynamique.

“La nouvelle droite nationaliste enrichit son offre politique en se nourrissant de la gauche, à qui elle “vole” ses propositions et sa légitimité (…) Marine Le Pen ou Geert Wilders suivent une vieille règle métapolitique : si tu veux défaire tes adversaires, ingère une partie de leur programme et de leur dynamique.”

Dans cet état d’esprit, la protection est le nouveau leit-motiv de la nouvelle droite radicale et la nation constitue l’échelon pertinent pour garantir cette protection. Elle présente la patrie comme le rempart qui protège de la tempête provoquée par la crise financière. La nation est alors un garde-fou, un pare-feu, un abri, une toiture, un foyer. La patrie représente quant à elle le bien-être, un périmètre de défense, un point d’appui et un radeau en pleine mer. « A celui qui n’a plus rien, la patrie est son seul bien », disait Jean Jaurès, dirigeant historique du Parti Socialiste français. Marine Le Pen ne se prive pas d’utiliser à plusieurs reprises cette citation et d’y ajouter : « les vieux socialistes, les vrais socialistes, avaient raison : la patrie est la seule chose qu’il reste au démuni car c’est le lieu de l’affection, l’espace dans lequel il peut encore se sentir en sécurité et où il lui est permis de se souvenir ».

Cette extrême-droite « protectionniste » dessine la patrie comme un refuge à l’atmosphère bucolique de l’enfance. De fait, elle attribue à la patrie les traits de la relation mère-enfant : une « matrie », pourrait-on dire. Cette patrie dont parle Marine Le Pen fournit reconnaissance et soutien, à l’inverse de la froide impassibilité du marché et de la guerre de tous contre tous, à l’opposé de la désorientation et du cosmopolitisme. Elle apporte un vague sentiment d’espoir : le retour à ce qui a été perdu, à la chaleur humaine, à l’unité. Le retour à un minimum de solidarité. La « matrie » du Welfare Chauvinism dessine un périmètre de sécurité d’où l’on peut respirer un bon coup et prendre de l’élan pour se lancer vers l’accomplissement de nouvelles tâches et de nouveaux exploits collectifs. Le terme « matrie » a ainsi quelque chose d’illusoirement beau, de collectif et, je dirais même plus, de prométhéen.

L’extrême-droite « protectionniste » n’a pas manqué l’occasion de s’emparer politiquement de cette idée de « matrie » au cours des affrontements électoraux qui ont éclaté cette année en Europe. Elle est devenue la pierre angulaire de sa stratégie politique, ce qui d’un côté lui donnait un aspect novateur et adapté aux temps actuels, et qui d’un autre côté la séparait de ses ancêtres politiques des années 80, 90 et 2000. Néanmoins, la question centrale demeurait : comment condenser cette idée politique en images ? Quelle métaphore choisir ?

Quand le pays devient une maison

Le Front National de Marine Le Pen n’a pas hésité à choisir la maison comme symbole de cette « matrie » reconstruite qui offre à nouveau un abri. Dans l’émission 15 minutes pour convaincre, au cœur de la campagne électorale, David Pujadas demandait à chaque candidat « quel objet installeriez-vous sur votre bureau à l’Elysée si vous étiez élue Président(e) de la République ? ». Marine Le Pen, dans un geste éloquent, a choisi des clés pour symboliser son programme : « elles m’ont été données par un chef d’entreprise de la région de Moselle [région industrielle du nord-ouest du pays qui a particulièrement souffert des effets de la crise économique], et il me semble qu’elles sont très symboliques car mon projet est de rendre aux Français les clés de la maison France ». Une semaine auparavant, lors d’un meeting organisé à Perpignan le 15 avril, la candidate du FN avait résumé son programme électoral à un seul souhait : « que les Français cessent de vivre comme des locataires dans leur propre pays et qu’ils en redeviennent les propriétaires ».

Mentionner les « locataires », à l’époque d’Airbnb, c’est nous rappeler que « récupérer les clés de la maison France » signifie avant tout sortir d’une situation d’injustice. « Ils m’ont enlevé ce qui m’appartenait, je vis aujourd’hui moins bien que je ne vivais auparavant », disent les militants du FN. La métaphore de la maison fait donc allusion au malheur de la dépossession, au sentiment de sortir perdant de la situation, de subir un préjudice. La rhétorique du FN exprime ce sentiment à travers la prolifération dans son discours de verbes évoquant l’humiliation. Apparaissent ainsi en cascade des termes comme dominer, abuser, intimider, agenouiller, soumettre, assujettir, asservir, se rendre ou capituler.

“Récupérer les clés de la maison France signifie aussi retrouver le contrôle de sa propre vie et de son propre environnement : recommencer à sentir que l’on a la maîtrise de quelque chose. Le discours de l’extrême-droite opère ici un bond peu orthodoxe vers le récit de l’émancipation.”

Dans cette rhétorique, la mondialisation est présentée comme responsable de la maltraitance. Elle implique toujours l’idée d’agression, de vol, d’aliénation. Les « mondialistes » sont les assaillants de la « maison France » : des voleurs qui laissent les citoyens à la rue avec seulement ce qu’ils ont sur le dos. Dépourvus et vulnérables. Avec cette étrange sensation mêlant indignation et désespoir que ressent celui que l’on vient de dépouiller. Dans de tels cas, la victime doit s’en remettre à quelqu’un de « plus grand » (la police, par exemple) pour qu’il l’aide à se sortir du pétrin. Ce « big brother » est le Front National qui agit à travers la « mère protectrice », Marine Le Pen. Le second clip de campagne du FN pour les élections présidentielles a été, en ce sens, très explicite : il s’intitulait « J’ai besoin de Marine » et la candidate frontiste y accusait ses adversaires de « vouloir mettre à sac le patrimoine matériel et immatériel des Français ». Face à eux, Marine Le Pen était celle qui venait rétablir l’équilibre de la souveraineté.

Pour cette raison, « récupérer les clés de la maison France », signifie aussi retrouver le contrôle sur sa propre vie et son propre environnement : recommencer à sentir que l’on a la maîtrise de quelque chose et que les décisions de chacun comptent. Le discours de l’extrême-droite opère ici un bond peu orthodoxe vers le récit de l’émancipation. Avec la métaphore des clés de la maison, il adresse au citoyen français un message du type : « il est temps que tu réalises ce qui t’arrive et que tes décisions soient à nouveau prises en compte ». Comme vous pouvez l’imaginer, cette rhétorique ouvre un espace pour parler du pouvoir du peuple, de démocratie et de la nécessité d’établir des mécanismes de participation citoyenne. C’est aussi l’opportunité de valoriser l’échelle micro : les relations de proximité, le petit commerce, les relations de quartier.

« Récupérer les clés de la maison France » c’est, en somme, récupérer les clés d’une vie communautaire idéalisée, révolue mais non moins attractive pour autant. Un espace non transformé par tout ce que l’extrême-droite associe au processus de mondialisation : le chômage de masse, l’immigration, la perte des valeurs et l’insécurité à tous les niveaux. Le Welfare Chauvinism se lit donc comme la protection de la communauté du passé dans ses aspects présents : droits sociaux, durcissement du code pénal pour la poursuite des criminels, emphase sur les aspects identitaires de l’éducation (apprentissage de l’histoire, de la langue et de ladite « culture française ») et sauvegarde du rôle de la France sur la scène internationale.

Par Guillermo Fernández Vázquez, traduit de l’espagnol par Sarah Mallah.

Crédit photos :

http://ctxt.es/es/20170913/Politica/14941/francia-le-pen-frente-nacional-derecha-radical-proteccionismo.htm

http://www.lavoixdunord.fr/106891/article/2017-01-21/pour-marine-le-pen-apres-le-brexit-et-trump-l-europe-va-se-reveiller

http://photo.gala.fr/le-changement-de-look-de-marine-le-pen-22993

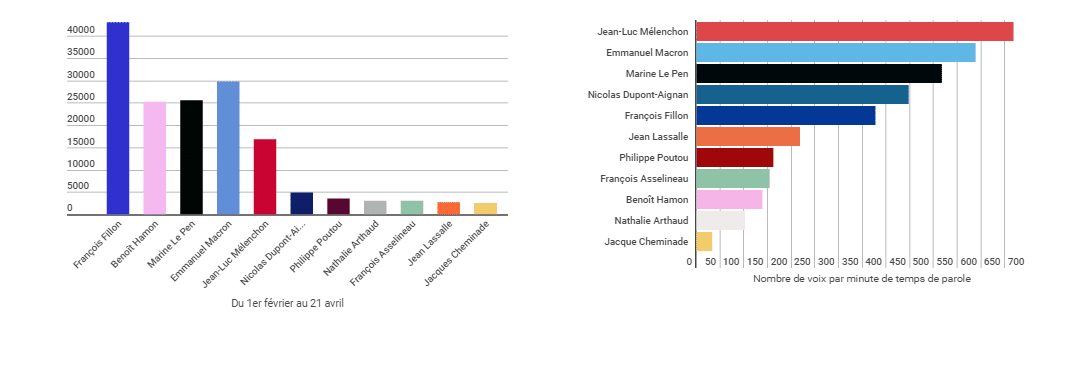

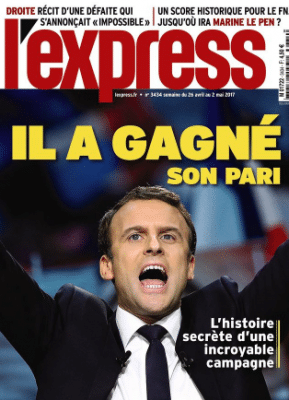

de haute lutte. Parti de rien, le mouvement initié par l’ex-ministre serait arrivé en première position le 21 avril à l’issue d’une “incroyable campagne”, soutenu par une population enthousiaste en quête de renouveau, désireuse d’entreprendre sans être entravée par ce maudit Code du Travail et de fonder des “start-up” à n’en plus finir.

de haute lutte. Parti de rien, le mouvement initié par l’ex-ministre serait arrivé en première position le 21 avril à l’issue d’une “incroyable campagne”, soutenu par une population enthousiaste en quête de renouveau, désireuse d’entreprendre sans être entravée par ce maudit Code du Travail et de fonder des “start-up” à n’en plus finir.