À l’image des politiques mises en place par les gouvernements Macri en Argentine, Duque en Colombie ou Bolsonaro au Brésil, Lenín Moreno impulse un virage néolibéral conservateur depuis son élection à la présidence de l’Équateur en 2017. Il favorise en effet le retour du pouvoir des marchés et un alignement géopolitique sur les gouvernements conservateurs du continent latino-américain, rompant ainsi avec le processus de Révolution citoyenne engagé par Rafael Correa, bien qu’il ait été élu sur un programme de continuité avec son prédécesseur. L’irruption du pouvoir judiciaire dans la sphère politique permet notamment à Moreno de justifier ce virage à 180 degrés.

Le 20 février 2019, Lenín Moreno, président de l’Équateur, annonce avoir obtenu 10,2 milliards de dollars de crédits de la part d’organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international (FMI) ou la Banque mondiale, entre autres. « Nous allons recevoir plus de 10 milliards de dollars à des taux inférieurs à 5% en moyenne et sur des durées jusqu’à 30 ans », précise-t-il. Moreno justifie cet accord par la mauvaise gestion des dépenses publiques dans le cadre des politiques publiques mises en place par son prédécesseur, Rafael Correa. Anna Ivanova, chef de mission du FMI pour l’Équateur, explique ainsi que cet accord vient encourager les principaux objectifs du gouvernement équatorien, à savoir créer une économie « plus dynamique », par le biais de mesures visant à favoriser la compétitivité entre les entreprises, assouplir la fiscalité et renforcer les structures de l’économie dollarisée.

En d’autres termes, l’octroi de ces prêts est conditionné à un approfondissement du tournant néolibéral impulsé par Moreno. Suite à son élection, ce dernier a rapidement pris le contrepied des politiques étatistes engagées par le gouvernement de Correa. La loi de développement productif, votée au mois d’août 2018, contient notamment un volet fiscal qui prévoit d’amnistier les mauvais payeurs. Elle inclut également un ensemble de réductions fiscales en faveur des entreprises. Par ailleurs, ce texte limite l’augmentation des dépenses publiques à 3% par an, bridant ainsi les possibilités d’investissement public.

Cela s’inscrit dans la continuité des premières décisions prises par Moreno, à savoir la suppression de 25 000 postes considérés comme restés vacants dans la fonction publique et la réduction de 5% de la rémunération des fonctionnaires. Moreno rompt donc radicalement avec l’héritage à la fois économique et politique de Correa, dont il a pourtant été le vice-président.

Les débats autour des modalités d’industrialisation à l’origine de la scission Correa / Moreno

Tout débute autour du constat, suite à l’arrivée de Correa à la présidence de l’Équateur en 2007, de la nécessité de développer une politique industrielle de grande ampleur dans un pays jusqu’alors spécialisé dans l’extraction et l’exportation de matières premières. Tous les acteurs de la Révolution citoyenne engagée par Correa s’accordent autour de l’idée que l’industrialisation est une condition essentielle de la diversification de la structure productive équatorienne, en vue d’atteindre l’objectif d’indépendance économique nationale. Cela s’inscrit dans la volonté de sortir l’Équateur d’une position de dépendance à l’égard de grandes puissances économiques, dans lesquelles ses matières premières sont exportées.

Or, au cours du mandat de Rafael Correa, deux conceptions différentes du processus d’industrialisation émergent progressivement. Dans une étude consacrée à l’importante étatisation impulsée par le gouvernement de la Révolution citoyenne, Pablo Andrade et Esteban Nicholls, chercheurs à l’Université Andine Simon Bolivar à Quito, observent que l’impulsion du processus d’industrialisation s’appuie notamment sur la création de nouvelles institutions étatiques. L’on peut citer le Secrétariat national de planification et développement (SENPLADES), le Ministère coordinateur de la politique économique (MCPE), ou encore le Ministère de coordination de la production, emploi et compétitivité (MCPEC). Or, dans ce contexte de division autour des modalités d’industrialisation, les responsables de chacune de ces institutions se positionnent pour l’une ou l’autre des deux conceptions.

D’une part, la SENPLADES défend, avec notamment l’appui de Fander Falconi, alors ministre des relations extérieures, la conception du « socialisme du XXIe siècle ». Dans cette perspective, l’État doit s’impliquer entièrement dans le processus d’industrialisation, en vue de parvenir à développer et diversifier la structure productive nationale.

D’autre part, des institutions telles que le MCPEC sont favorables à des politiques d’industrialisation sélectives et commerciales (ISC). Celles-ci reposent sur l’idée que la diversification productive doit s’appuyer sur une intervention réduite et simplement temporaire de l’État dans certains secteurs en particulier. Il se trouve que Lenín Moreno, alors vice-président de la République d’Équateur, se range du côté du courant « ISC ».

C’est donc avec l’appui d’institutions telles que le MCPEC que les conceptions de Lenín Moreno gagnent de l’influence au sein du gouvernement, et au sein du mouvement Alianza País, qui avait porté Correa au pouvoir. Cette division autour du processus d’industrialisation se propage progressivement à tous les autres secteurs économiques. C’est dans la perspective du rapport de force entre institutions étatiques que l’appareil d’Alianza País se détache progressivement de la conception d’une rupture économique radicale avec les politiques néolibérales et que Moreno parvient à s’imposer comme le plus à même de prendre la suite de Correa.

Alianza País se fracture sur la question extractiviste

L’affaiblissement du corréisme à l’intérieur d’Alianza País s’explique également par la défiance des courants « culturalistes » et « écologistes » à l’égard de la politique économique mise en place par le gouvernement de la Révolution Citoyenne. Ceux-ci se voulant porteurs de la défense de l’identité des communautés indigènes et de l’intégrité de leurs territoires, ils reprochent à Correa de ne pas avoir radicalement rompu avec le modèle extractiviste, fondé sur l’extraction de ressources minières ou d’hydrocarbures, destinés à l’exportation. Or, ces activités se déploient notamment au sein de territoires dans lesquels résident les communautés indigènes. Celles-ci sont donc particulièrement touchées par les conséquences sanitaires et environnementales de ces activités, telles que la libération de particules nocives ou la déforestation, d’où l’émergence de critiques culturalistes du processus extractiviste.

C’est dans la perspective des tensions internes liées à la question extractiviste, corrélées au rapport de force engagé par les partisans de Moreno, que le corréisme est affaibli au sein de son propre mouvement

Face à ses détracteurs, Rafael Correa explique que sa priorité est de développer d’importantes politiques de redistribution et d’investir massivement dans des secteurs tels que la santé ou l’éducation, afin de réduire la pauvreté et les importantes inégalités sociales et territoriales, résultant des mesures néolibérales appliquées au cours de la décennie précédente. Or, dans un pays dont l’activité économique repose en grande partie sur l’extraction de ressources primaires, les revenus tirés de ces activités représentent la principale source de revenus pour l’État. Le gouvernement de Correa estime donc qu’il est nécessaire de s’appuyer dans un premier temps sur l’extractivisme, en vue d’améliorer les conditions matérielles de la majorité de la population, tout en impulsant une diversification de la structure productive, afin de créer les conditions optimales de sortie de la dépendance.

Il opère ainsi une importante étatisation des activités extractives, afin de faire bénéficier à l’État de la majorité des revenus tirés des ressources primaires et de mieux encadrer ces activités, en vue d’en limiter au minimumles conséquences environnementales et sanitaires. Cependant, cette conception passe mal auprès d’une partie des militants d’Alianza País.

C’est donc dans la perspective de ces tensions internes, corrélées au rapport de force engagé par les partisans de Moreno, que le corréisme perd en influence au sein de son propre mouvement.

L’inéligibilité, instrument de marginalisation du corréisme

Peu de temps après l’élection de Moreno à la présidence de l’Équateur, Correa quitte le parti, accompagné par plusieurs de ses soutiens, et entre dans l’opposition. Cependant, ils ne disposent d’aucun parti politique légalement reconnu. En effet, le Conseil national électoral invalide à trois reprises consécutives la création d’un mouvement intitulé « Révolution Citoyenne », en référence au processus engagé par Correa en 2007. Cette institution met en avant le caractère inconstitutionnel de cette dénomination, ou la présence parmi les fondateurs de Rafael Correa, inéligible pour deux raisons principales.

Cette inéligibilité s’explique d’une part par le résultat du référendum organisé à la demande de Lenín Moreno au mois de février 2018. Le gouvernement appelle les équatoriens à se prononcer sur sept questions, parmi lesquelles figure notamment l’interdiction de la réélection présidentielle indéfinie.

La proposition d’annuler la loi interdisant la spéculation sur le foncier et les capitaux est la moins plébiscitée. Ce référendum ne peut donc pas être interprété comme un chèque en blanc en faveur d’un tournant néolibéral

La plupart des médias équatoriens et internationaux interprètent ce scrutin comme un camouflet pour Correa dans la mesure où 64% des électeurs se prononcent en faveur de la limitation à deux mandats présidentiels consécutifs, enlevant de fait la possibilité à l’ancien président de se représenter à l’occasion de la prochaine élection présidentielle. Ce résultat est massivement relayé comme le principal enseignement de ce scrutin. El Comercio, l’un des principaux médias équatoriens, titre, le 5 février 2018 : « Moreno sort vainqueur du référendum et Correa ne redeviendra pas président ».

Or, il apparaît que le traitement médiatique des résultats de ce scrutin est biaisé. Si la limitation du nombre de mandats présidentiels est incontestablement adoptée, d’autres propositions obtiennent plus d’opinions favorables. Un amendement visant à supprimer la prescription pour les crimes sexuels commis contre des mineurs est notamment adopté à une très large majorité par 73% des votants. A l’inverse, la proposition d’annuler la loi interdisant la spéculation sur le foncier et les capitaux et d’abroger l’impôt sur les plus-values n’obtient que 63% d’opinions favorables. Le fait que cette mesure soit la moins plébiscitée démontre que ce référendum ne peut pas être interprété comme un chèque en blanc en faveur d’un tournant néolibéral.

Par ailleurs, une accusation portée par la justice équatorienne à l’égard de Correa le rend inéligible à toute fonction électorale. Que lui est-il exactement reproché ? Au mois de septembre 2018, le procureur général Paul Pérez accuse Correa d’être impliqué dans l’affaire de l’enlèvement de Fernando Balda, opposant au gouvernement, en 2012, comme l’explique l’Agence France Presse, dans un article tranchant vis-à-vis de l’ancien président équatorien, publié le 4 février 2018 et intitulé : « Équateur : l’ex-président Correa, de la défaite à la justice ». Ces accusations se fondent sur les témoignages de deux anciens policiers équatoriens arrêtés. Cependant, aucun élément supplémentaire ne permet de prouver, à l’heure actuelle, la culpabilité ou l’innocence de Correa dans cette affaire.

Ce dernier refuse alors de se présenter devant la justice équatorienne, dénonçant une « mascarade » et un « complot » montés de toutes pièces par Moreno. Il n’en faut pas plus pour que le quotidien équatorien El Universo compare Rafael Correa à Abdalá Bucaram, destitué en 1997 pour « incapacité morale à exercer le pouvoir », et surnommé « El Loco », expliquant que tous deux ont échappé à la justice en résidant à l’étranger, et présumant ainsi de la culpabilité du premier. Cela contribue indéniablement à diaboliser l’image de Rafael Correa.

Le tournant néolibéral s’appuie sur une judiciarisation de la sphère politique équatorienne

Au-delà des questions autour de l’innocence ou de la culpabilité de Correa, cette affaire démontre que le phénomène de judiciarisation de la vie politique, déjà observé au Brésil par le biais de la destitution de Dilma Rousseff et l’emprisonnement de Lula sur la base d’accusations invérifiées, se met en place en Équateur.

Les gouvernements appliquant des mesures néolibérales après avoir été élus sur des programmes diamétralement opposés compensent leur manque de légitimité démocratique par l’instrumentalisation politique d’affaires judiciaires, corrélée à des campagnes médiatiques visant à discréditer leurs adversaires auprès de l’opinion publique

Ce phénomène consiste à invoquer des motifs judiciaires en vue d’écarter du pouvoir certains responsables politiques. C’est une instrumentalisation politique d’affaires judiciaires en cours. Sur la base de simples suspicions, les partisans de Rafael Correa sont ainsi interdits de fonder un mouvement politique. Au nom de la lutte contre la corruption, érigée en impératif politique de premier plan, le corréisme, principal mouvement d’opposition au néolibéralisme en Équateur, est discrédité et non reconnu légalement dans la sphère politique. Toute opposition au néolibéralisme est même systématiquement renvoyée à ces affaires de corruption ou à une prétendue mauvaise gestion des dépenses publiques. La judiciarisation de la politique équatorienne vise donc, à l’instar du Brésil, à marginaliser les forces progressistes.

L’instrumentalisation politique d’affaires judiciaires est l’un des deux piliers sur lesquels se fonde le « néolibéralisme par surprise ». Susan Stokes utilise cette expression pour désigner l’ensemble des gouvernements appliquant des mesures néolibérales, après avoir été élus sur la base de programmes diamétralement opposés. Ceux-ci compensent alors le manque de légitimité démocratique de leur action par l’instrumentalisation d’affaires judiciaires, corrélée à la mise en place d’importantes campagnes médiatiques visant à discréditer leurs adversaires politiques auprès de l’opinion publique.

Le développement de campagnes médiatiques à charge, second pilier du « néolibéralisme par surprise »

Sans verser dans le complotisme anti-médiatique, il existe des choix éditoriaux très marqués au sein des médias équatoriens.

Le cas équatorien démontre que la prise en compte des sources de financement des médias est nécessaire à la compréhension des choix de hiérarchisation de l’information

Là où les principaux quotidiens diffusent largement les affaires judiciaires éclaboussant le camp corréiste, le récent scandale de corruption impliquant Lenín Moreno (lire « Scandale de corruption en Équateur : quand le récit autour de Lenín Moreno s’effondre », publié par Le Vent se lève, le 23 mars 2019) reçoit bien moins d’écho. Le média TeleSur est l’un des seuls à relayer cette affaire. C’est également l’un des seuls médias équatoriens d’ampleur nationale à refléter le point de vue des partisans de Rafael Correa et à dénoncer les tentatives de répression dont ils font l’objet. La raison en est simple. La chaîne est financée par les gouvernements vénézuélien et cubain, anciens alliés géopolitiques du gouvernement de la Révolution citoyenne.

A l’inverse, les autres grands quotidiens équatoriens sont, pour beaucoup, financés par le biais d’entreprises multinationales bien plus hostiles à l’égard du bilan de Rafael Correa. Parmi elles, l’on peut notamment citer l’entreprise étasunienne Chevron, responsable, dans le cadre de ses activités d’extraction d’hydrocarbures, de dégâts environnementaux et sanitaires colossaux dans l’Amazonie équatorienne, largement dénoncés par Correa. Le cas équatorien démontre donc que la prise en compte des sources de financement des médias est indispensable à la compréhension des choix de hiérarchisation et de traitement de l’information.

L’hostilité d’une grande partie de la presse équatorienne à l’égard de Correa trouve également ses origines dans la loi sur les médias, adoptée au mois de juin 2013. Celle-ci vise à sanctionner la diffusion de fausses informations destinées à influencer politiquement l’opinion publique équatorienne et à déstabiliser le gouvernement équatorien. Ce texte est adopté dans un contexte où plusieurs médias privés diffusent des accusations infondées de corruption, formulées à l’encontre du gouvernement de Correa. De ce point de vue, les prises de position des médias Mil Hojas, Plan V et Fundamientos sont flagrantes. Là encore, la question des sources de financement permet de mieux comprendre les choix éditoriaux. Ces médias vivent en effet grâce à des capitaux de l’agence étasunienne NED (National endowment for democracy), qui, selon le quotidien El Comercio, finance une dizaine de médias équatoriens, au total. Par ailleurs, l’un des co-fondateurs de Plan V est Juan Carlos Calderón qui, selon Wikileaks, a entretenu des liens étroits avec l’Ambassade des États-Unis en Equateur, au cours de la présidence de Rafael Correa. Ces exemples témoignent donc du fait que certains médias privés équatoriens servent de relais pour les élites anti-corréistes, avec l’appui de financements étasuniens, entre autres.

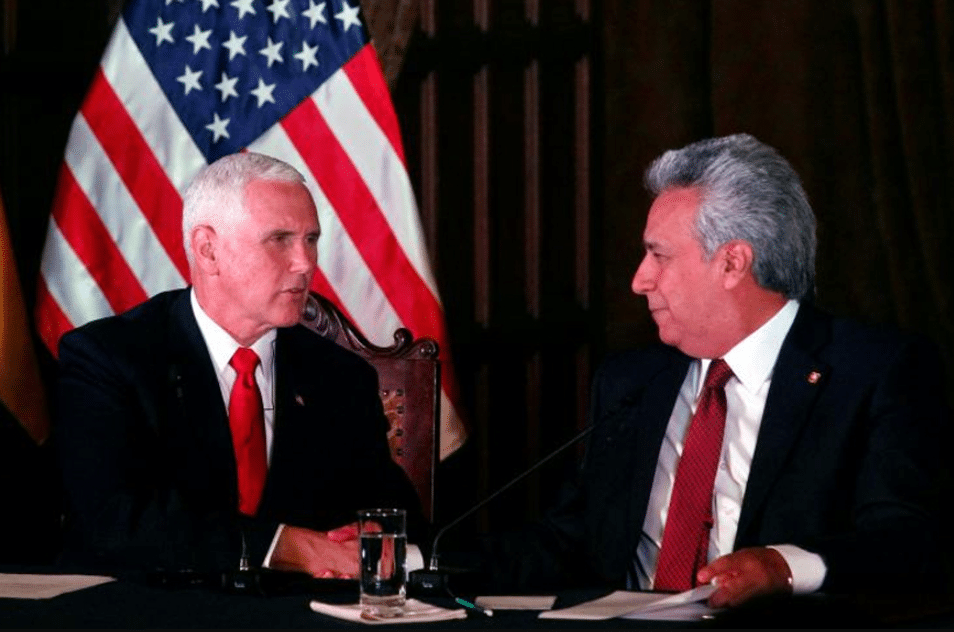

Leur intérêt est de soutenir le tournant néolibéral impulsé par Moreno, ainsi que l’alignement progressif de l’Équateur sur des positions géopolitiques proches de celles des États-Unis et de leurs alliés en Amérique latine, comme en témoigne la récente sortie de l’UNASUR (Union des Nations Sud-Américaines), au profit de la création du PROSUR, réunissant les gouvernements latino-américains conservateurs autour de l’objectif de renforcer la libéralisation des échanges économiques mutuels.

Le corréisme, courant marginalisé de la scène politique équatorienne ?

Qu’en est-il actuellement de la place du corréisme dans la politique équatorienne ? Est-il si marginalisé et discrédité que le laisseraient penser les constats précédents ? Les élections municipales et régionales qui se sont tenues le 24 mars 2019, premiers scrutins depuis la scission Correa / Moreno, ont démontré le contraire.

La Révolution citoyenne n’a pas seulement permis d’engager un retour de l’état dans l’économie et la mise en place de politiques publiques de grande ampleur. Rafael Correa a également remporté une bataille culturelle face au néolibéralisme prédominant dans les années 1990

Sans parti politique légalement reconnu et sans relais médiatique à l’échelle équatorienne, des candidats corréistes se sont malgré tout présentés sous la bannière Compromiso social. Les résultats sont sans équivoque. Les candidats soutenus par Rafael Correa remportent des scores élevés dans la majorité des provinces, terminant notamment majoritaires dans les provinces stratégiques de Pichincha et Manabi. À Quito, Luisa Maldonado, candidate corréiste, termine à la deuxième place avec 18,34% des suffrages, devant Paco Moncayo, candidat soutenu par le gouvernement, crédité de 17,55% des suffrages. Le maire élu, Jorge Yunda, candidat du parti centriste Unión Ecuatoriana, est un ancien allié de Correa. Les résultats des élections municipales dans la capitale équatorienne sont ainsi représentatifs de la défaite du camp anti-corréiste.

Ce succès électoral est d’autant plus notable que cette campagne a été le théâtre d’une énième tentative de diffusion d’accusations envers Rafael Correa. En effet, Iván Granda, secrétaire anti-corruption, a accusé l’ancien président d’avoir obtenu des fonds du Venezuela, en vue d’influer sur les résultats du scrutin. Or, dans un communiqué officiel du 27 mars 2019, le Procureur général de l’État a annoncé qu’il n’enquêtera pas sur ces accusations, considérant que « cela ne représente pas une information criminelle susceptible d’initier une enquête pénale ». Le récit anti-corruption érigé par le gouvernement est donc de fait discrédité par ce type d’accusations abusives et infondées à l’égard du camp Correa, ainsi que par le récent scandale dans lequel Moreno semble être directement impliqué.

Moreno peut se satisfaire de l’élection de Cynthia Viteri, son alliée chrétienne-démocrate, à la mairie de Guayaquil, mais il se retrouve stratégiquement affaibli, dans la mesure où son assise politique dépend désormais de sa capacité à nouer des alliances avec des partis néolibéraux et conservateurs, ainsi qu’avec les élites anti-corréistes.

Ces élections démontrent à l’inverse que les principes de la Révolution citoyenne bénéficient toujours d’une forte adhésion au sein de la population. Le sens commun est imprégné de ces conceptions. La Révolution citoyenne n’a donc pas seulement permis d’engager un retour de l’Etat dans l’économie et la mise en place de politiques publiques ambitieuses et de grande ampleur en Équateur. Rafael Correa a également gagné une bataille culturelle face au néolibéralisme prédominant au cours des années 1990, une bataille culturelle qui s’appuie sur un bilan ayant conduit à l’amélioration des conditions matérielles d’une partie significative de la population.

21,5% de la population est en situation de pauvreté à la fin de son mandat, contre 37,8% à son arrivée au pouvoir. Le taux de pauvreté semble de nouveau augmenter avec le retour de politiques néolibérales puisqu’il correspond à 23,2% de la population en 2018. Ces chiffres permettent de nuancer le procès d’une prétendue mauvaise gestion des dépenses publiques par le gouvernement de Rafael Correa – et de comprendre pourquoi celui-ci bénéficie encore d’un important appui au sein de la population équatorienne.