Depuis une décennie, la hausse continue du prix du gaz et du pétrole fait connaître à la filière de la géothermie profonde un regain de dynamisme certain. En Île-de-France, ce sont en effet des dizaines de projets de forages qui voient le jour, dans une région particulièrement propice au développement de la géothermie profonde. Ce nouvel essor n’a rien d’un hasard, et aiguise l’appétit des grands groupes énergétiques privés et publics. Une bataille sans merci entre intérêt général et entreprises capitalistes pour s’accaparer cette ressource d’un nouveau genre est en train de s’ouvrir. Et ce conflit a lieu sous vos pieds.

C’est un manège qui commence à devenir familier aux yeux de nombreux Franciliens. Du jour au lendemain, un terrain vague, d’un peu moins d’un hectare, devient en quelques jours le lieu d’une activité fourmillante. Le terrain est délimité, des barrières sont installées, une base-vie est établie. Des relevés topographiques sont réalisés, de nombreux camions s’installent et une large dalle en béton est coulée. Toute cette phase préparatoire permet alors d’accueillir un véritable mastodonte technologique : une machine de forage profond. C’est ce bijou technologique qui doit permettre d’accéder au nouvel or bleu de nos sous-sols, plus prisé que le pétrole : une eau à près de 80°C et située à plus de 1000 mètres sous nos pieds.

Cette eau à haute température a vocation à alimenter en chaleur renouvelable des réseaux de chaleur, pour in fine chauffer des milliers de logements. L’exploitation de la ressource en eau chaude captée dans le sol n’est pas nouvelle. Dès l’Antiquité, de premiers usages de sources d’eau chaude pour chauffer des logements sont attestés, en Chine comme au sein de l’Empire romain. De même, en France, à Chaudes-Aigues, un réseau géothermique, partagé parmi les habitants, a été mis en place dès 1332, desservant une quarantaine de logements. Un système de canalisations partageait la chaleur suivant la taille de la maison. Ce chauffage était gratuit pour les habitants mais ils devaient cependant se charger de l’entretien (détartrage) des conduites. De premiers usages industriels sont attestés aux Etats-Unis au tournant du XIXème et du XXème siècle, notamment pour alimenter le premier hôtel chauffé en géothermie.

Dans les années 1970, le krach pétrolier conduit à une première vague de développement industriel des réseaux de chaleur, avec 60 réseaux de chaleur sur l’ensemble du territoire français. Plusieurs fermeront en raison notamment de la baisse du prix du gaz et du pétrole suite au contre-choc pétrolier. Depuis une décennie, la hausse continue du prix du gaz et du pétrole fait connaître à la filière un regain de dynamisme certain. En Île-de-France, ce sont en effet des dizaines de projets de forages qui voient le jour, dans une région particulièrement propice au développement de la géothermie profonde. Un potentiel qui aiguise l’appétit des grands groupes énergétiques privés et publics.

La géothermie, un outil-clé de décarbonation de notre chauffage

Revenons rapidement sur le fonctionnement d’un réseau de chaleur. De nombreuses villes en France sont équipées d’un tel réseau qui amène de l’eau chaude pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire par l’intermédiaire de vastes circuits de tuyaux jusqu’au pied des immeubles raccordés. Cette eau peut être chauffée par de nombreux moyens : par la combustion d’énergies fossiles (fioul, gaz, charbon) ou de résidus de biomasse (chaufferies-bois ou biomasse), en brûlant nos déchets ménagers, ce qui fournit par exemple 50% de l’énergie du réseau de chaleur parisien, ou en récupérant de la chaleur fatale (chaleur issue de processus industriels comme des blanchisseries, des data centers, qui serait perdue si non utilisée).

Mais c’est encore mieux quand l’eau est déjà chaude ou qu’il suffit de la réchauffer légèrement ; c’est le principe de la géothermie profonde. Un réseau de chaleur à base de géothermie profonde exploite la chaleur naturelle du sous-sol à plusieurs kilomètres de profondeur. Des forages permettent de capter de l’eau chaude ou de la vapeur à haute température qui après avoir cédé sa chaleur est réinjectée dans le sous-sol. Ainsi, en Île-de-France, il est possible d’exploiter un aquifère particulier, le Dogger, situé entre 1200 et 1600 m de profondeur, où l’eau est disponible entre 60° et 80°. Si d’autres couches géologiques sont aussi à l’étude, comme le Trias à près de 2 km de profondeur ou le Lusitanien, aux alentours de 800m, c’est bien la couche du Dogger qui fait l’objet d’une exploitation accrue sur un périmètre allant de Cergy à Grigny, de Chelles à Versailles, voire au-delà. Ainsi, la chaleur géothermale permet de fournir une énergie décarbonée, renouvelable et disponible tout le temps, été comme hiver. En outre, son caractère local permet de décorréler son prix de l’évolution mondiale des prix de l’énergie et surtout du gaz.

La hausse continue du prix du gaz et de l’électricité rend les réseaux de chaleur compétitifs et économiquement intéressants pour des opérateurs industriels sur le long terme.

Cet attrait nouveau pour la géothermie s’explique principalement pour deux raisons. D’une part, la hausse continue du prix du gaz et de l’électricité rend les réseaux de chaleur compétitifs et économiquement intéressants pour des opérateurs industriels sur le long terme. Si l’énergie des profondeurs de la terre est en effet gratuite, la récupérer suppose des investissements considérables, rentables seulement au bout de plusieurs décennies. Un « doublet géothermique » connecté au Dogger, c’est-à-dire un puits d’injection et un second pour récupérer l’eau chaude, peut ainsi coûter une quinzaine de millions d’euros.

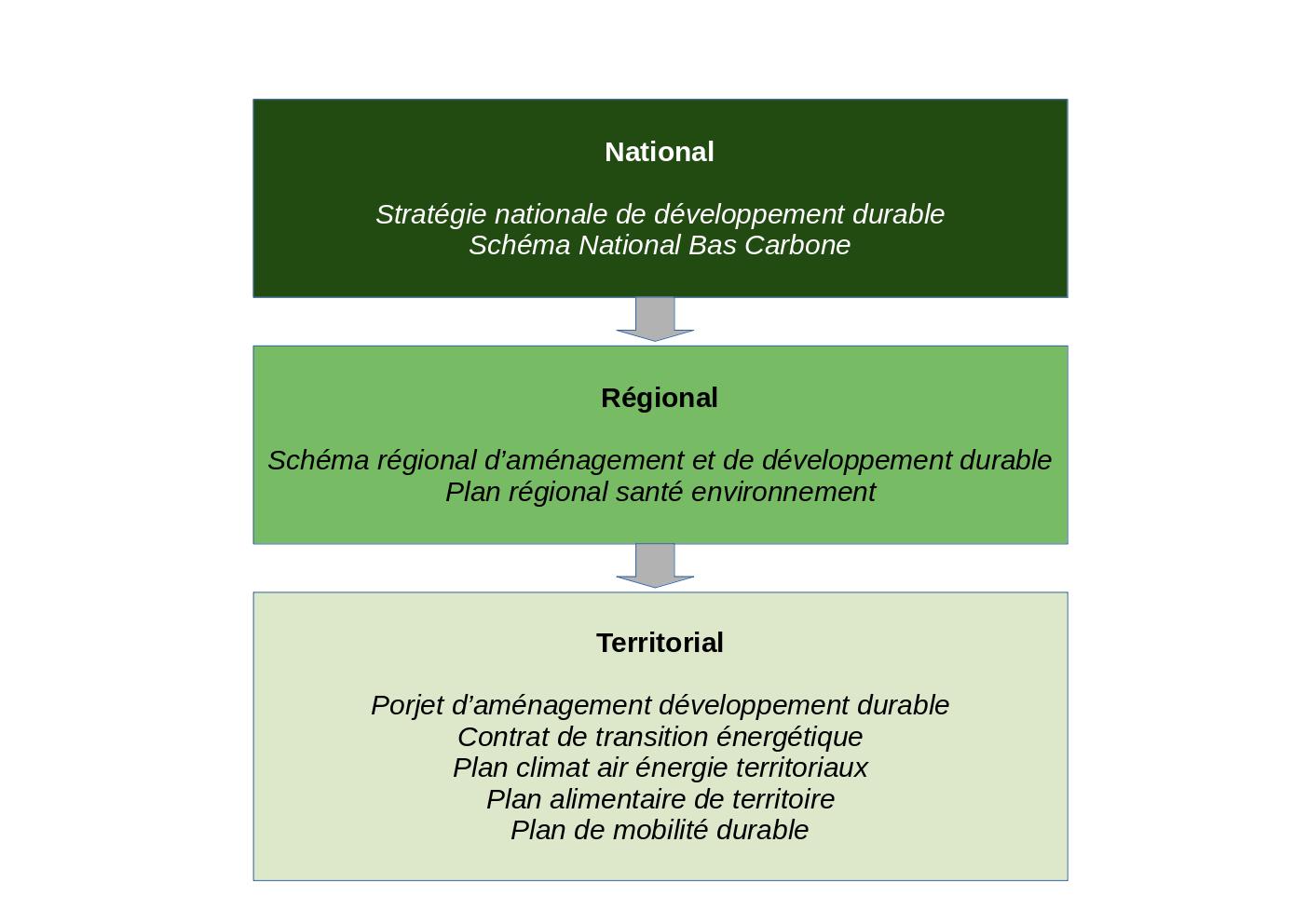

D’autre part, le recours à la géothermie est fortement encouragé par les pouvoirs publics. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit, d’ici à 2030, la multiplication par cinq de la quantité de chaleur et de froid renouvelable et de récupération livrée par les réseaux. Ainsi, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoyait de passer de 1,18 TWh de chaleur géothermale en 2017 à 5,2 TWh en 2028 (x4,5). C’est une des énergies vertes qui doit permettre à la France d’atteindre ses objectifs en matière de renouvelables – objectifs pour lesquels elle accuse un retard certain – et de remplacer les chaudières au gaz ou au fioul, principalement en milieu urbain.

De nombreuses aides financières sont accordées aux porteurs de projets par l’intermédiaire du « Fonds Chaleur » de l’ADEME (820M€ de fonds chaque année, notamment pour le développement de la géothermie) et l’Etat contribue très fortement au « derisking » des projets de géothermie, visant à réduire l’incertitude et le risque portant sur ces investissements, pour inciter les acteurs privés à développer des réseaux… et à réaliser des profits.

Tensions autour du partage de la ressource

Son caractère local, renouvelable et bas-carbone fait en conséquence de la géothermie une énergie de demain, à laquelle on peut prédire un avenir radieux. Toutefois, ses modalités de développement incontrôlées soulèvent de nombreuses interrogations, et l’exemple des projets franciliens est riche d’enseignements. Tout d’abord, la création de réseaux de chaleur est une compétence confiée historiquement par la loi aux communes, qui peuvent ensuite transférer cette compétence à leur intercommunalité ou bien à un groupement de collectivités comme un syndicat d’énergie. Pourtant, les communes et les intercommunalités ne disposent que très rarement des capacités financières, techniques ou encore juridiques pour assurer seules le portage de ce type de projets. A titre indicatif, le développement d’un réseau de chaleur géothermique pour alimenter 5 à 10.000 logements nécessite un investissement initial de l’ordre de 40 à 80 millions d’euros.

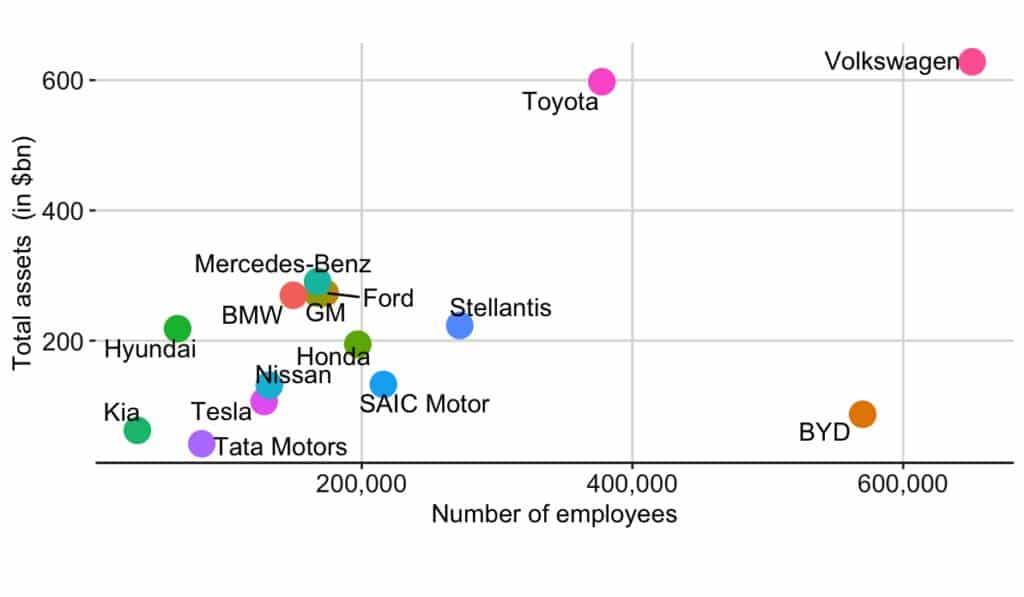

Ainsi, dans la très grande majorité des cas, les collectivités sont démarchées par des industriels énergétiques aux capacités financières solides. En Île-de-France, quatre acteurs majeurs se partagent le marché : Engie, Dalkia (filiale d’EDF), Coriance (propriété de la Caisse des dépôts à 49%) et Idex. Ces groupes proposent aux collectivités de s’associer dans le cadre de structures partagées comme des sociétés d’économies mixtes (SEM) ou des sociétés par actions simplifiées dédiées aux EnR (SAS EnR). Quand ils le peuvent, les acteurs privés vont jusqu’à tenter de négocier de fructueuses délégations de service public (DSP). Lorsqu’elles s’associent avec les collectivités, les entreprises privées peuvent être amenées à mener pour le compte des communes de nombreuses études, ainsi qu’à réaliser les lourdes démarches juridiques nécessaires aux forages et à l’exploitation du réseau.

43 installations de géothermie profonde sont actives en Île-de-France et des dizaines de projets sont à l’étude, entraînant le dépôt de nouvelles demandes de permis exclusif de recherche, susceptibles de multiplier les frictions.

Notons que le sous-sol est la propriété de l’Etat et que de telles opérations dépendent du code minier. Toute opération de recherche dans le sous-sol doit en conséquence faire l’objet d’une autorisation préfectorale ou ministérielle selon l’ampleur du projet. L’Etat, après analyse des dossiers, généralement déposés par des grands groupes pour le compte de collectivités, peut octroyer alors dans un premier temps une autorisation de recherche ou un permis exclusif de recherche pour une durée de 3 à 5 ans renouvelable, qui accorde au demandeur l’exclusivité pour réaliser des forages sur des zones recouvrant plusieurs dizaines de km2. Si la ressource est confirmée, il est alors possible d’adresser une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers (DAOTM) puis une demande de permis d’exploitation du réseau de chaleur (PEX), ces phases étant généralement soumises à enquête environnementale et enquête publique.

Jusqu’ici, le nombre restreint de projets engendrait des frictions limitées et chaque collectivité réussissait à consolider un accès propre à une ressource perçue comme abondante. En outre, chaque projet pouvait prétendre à une zone du sous-sol suffisamment large pour pouvoir déployer plusieurs doublets et pomper assez de calories dans les aquifères. Mais le boom du développement de la géothermie change radicalement la donne. L’évolution actuelle du marché du gaz a poussé de nombreuses collectivités à étudier l’opportunité de la géothermie et les grands groupes, flairant les bonnes affaires, entament un lobbying de tous les instants auprès des élus et des cadres territoriaux. Ainsi, à l’heure actuelle, 43 installations de géothermie profonde sont actives en Île-de-France et des dizaines de projets sont à l’étude, entraînant le dépôt de nouvelles demandes de permis exclusif de recherche, susceptibles de multiplier les frictions.

Certains grands groupes sont particulièrement actifs pour déposer ces demandes de recherche qui leur permettent de « sécuriser et de préempter » des zones entières du sous-sol de l’Etat. Ces permis sont demandés sur des zones étendues, recouvrant souvent le sous-sol d’autres collectivités que celles des collectivités dont elles sont mandataires. La phase supplémentaire de consultation des communes touchées ne dure qu’un mois, un délai peu pertinent. Elle est donc trop rarement utilisée par la collectivité territoriale concernée du fait d’un manque de compétences en son sein. Ce qui est observé s’apparente à une logique de prédation sur une ressource d’intérêt commun. La maîtrise du sous-sol d’une ville par le biais d’autorisations administratives peut ensuite contraindre les collectivités concernées à travailler avec l’entreprise ayant préempté – en toute légalité – le sous-sol.

Ce qui est observé s’apparente à une logique de prédation sur une ressource d’intérêt commun.

Pourtant, il est possible de lutter contre cette prédation. Ainsi, à Trappes (Yvelines), la ville a émis un avis défavorable concernant la demande de permis exclusif de recherche déposée par Engie pour le compte de la ville de Bois-d’Arcy, Cette démarche, toujours en cours d’instruction, visait à contraindre Engie, via l’Etat, à modifier substantiellement le périmètre de son projet. En effet, le périmètre de recherche demandé par Engie empiétait sur la moitié du sous-sol de la ville de Trappes, oblitérant fortement la capacité de celle-ci à porter son propre projet de géothermie. De même, plusieurs tensions fortes sont déjà apparues en petite couronne parisienne, obligeant les services de l’Etat à mettre en urgence les collectivités concurrentes autour de la table pour trouver des chemins de médiation. En outre, la ressource, jugée quasiment infinie, ne l’est pourtant pas, et la trop grande proximité de puits de production et de réinjection (où l’en renvoie l’eau froide) diminue la productivité des forages.

Dans ce contexte, l’Etat se caractérise avant tout par la faiblesse de ses moyens de contrôle et son absence de planification sur le partage de la ressource. En Île-de-France, les demandes de permis sont instruites par un service préfectoral (la DRIEAT, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, des transports d’Ile-de-France) composé d’une petite poignée de personnes, dont les moyens n’ont pas été augmentés malgré la hausse exponentielle des dossiers à instruire. En outre, le cadre réglementaire ne donne aux fonctionnaires que des moyens très limités pour assurer le respect de l’intérêt général. Une fois une demande de permis exclusif de recherche accordée, les collectivités souhaitant contester le projet ne disposent que d’un mois pour déposer un contre-dossier, délai tout à fait insuffisant pour bâtir un dossier étayé, sachant que la majorité des collectivités ne disposent pas des compétences d’ingénierie en interne.

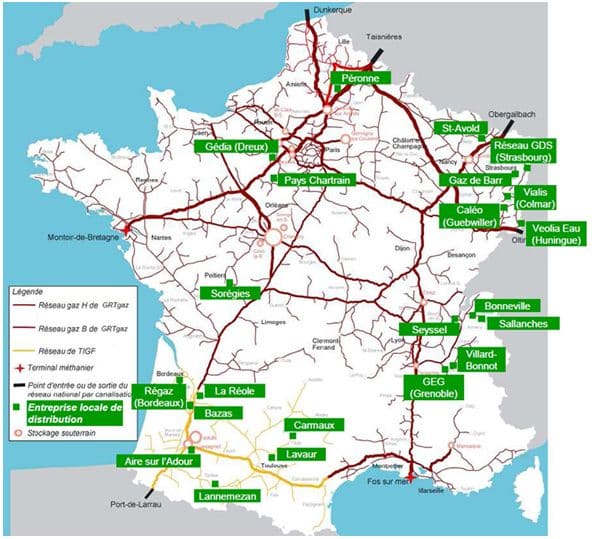

Figure 3 – Cartographie des installations de géothermie en IDF et zone d’exploration de l’étude en cours par le BRGM. © BRGM

La situation actuelle, caractérisée par le chaos et la concurrence à celui qui déposera son dossier en premier, est donc la conséquence directe d’une absence de planification étatique et intercommunale. Pour l’instant, l’Etat se contente d’instruire les demandes de permis, avec très peu de refus, tout en encourageant les collectivités à étudier les possibilités de géothermie sur leur territoire par le biais des services préfectoraux ou de l’ADEME, invitant parfois explicitement les collectivités à se tourner vers les grands groupes. Les rares démarches stratégiques entreprises par l’Etat visent uniquement à faciliter le développement de projets par ces grands groupes en les « dérisquant ». Ainsi, le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) et l’ADEME viennent de lancer une vaste étude pour un budget de trois millions d’euros, visant à acquérir une meilleure connaissance de la ressource géothermique dans le Sud-Ouest francilien, pour encourager les acteurs privés à se positionner. De même, la Caisse des dépôts (CDC) pilote un fonds de garantie, géré par la SAF-Environnement, qui permet d’assurer les investisseurs contre le risque d’échec dans les projets, dans une logique de socialisation du risque, alors même que les profits de chaque projet sont majoritairement distribués à des actionnaires privés.

Une grande diversité de modèles de gestion des réseaux de chaleur

Si l’absence de planification et de vision opérationnelle de l’Etat est particulièrement visible pour ce qui concerne la répartition de la ressource en eau chaude et de l’accès aux couches productrices, l’exploitation des réseaux de chaleur est aussi l’objet d’une bataille intense entre les intérêts privés et la puissance publique. Il existe un très grand nombre de modèles juridiques permettant de créer et d’exploiter un réseau de chaleur, allant de la régie à l’externalisation complète par des marchés publics ou des délégations de service public. On observe actuellement une réelle mise en concurrence des modèles, qui se différencient selon de nombreux critères : structure de l’actionnariat, niveau de rétribution des actionnaires, souplesse de gestion au quotidien, répartition du risque ou encore portage de l’investissement.

En Île-de-France, de nombreux modèles sont mis en œuvre : société d’économie mixte comme la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (2/3 ENGIE, 1/3 Ville de Paris), société par action simplifiée permise par la LTECV à Vélizy-Villacoublay (80% ENGIE, 20% ville), délégation de service public comme à Saint-Denis ou bien société publique locale comme à Grigny, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis et Sainte-Geneviève des Bois au capital 100% public. Si chaque modèle présente ses avantages et ses inconvénients, et permet sur le papier de faire respecter l’intérêt général, on observe en réalité une concurrence entre deux types de modèles, représentés d’un côté par la délégation de service public (DSP) et de l’autre côté par la société publique locale (SPL).

D’une part, le recours à la délégation ou concession de service public s’inscrit dans une longue dynamique d’externalisation de l’action publique, comme le détaillait un rapport de l’association Nos Services Publics (association dont Lucie Castets, candidate NFP pour Matignon, assurait la coordination). Cette logique consiste à confier à des acteurs privés des missions de service public, en l’occurrence l’exploitation d’un réseau de chaleur et la livraison de chaleur à divers bâtiments. Le rapport analysait notamment les nombreux « faux avantages » de la gestion privée. Ceux-ci sont particulièrement observables pour ce qui concerne la création et l’exploitation du chauffage urbain. Tout d’abord, il faut rémunérer les apporteurs de fonds privés, qui empruntent en moyenne à des taux plus élevés que les acteurs publics. Il faut ensuite rémunérer des actionnaires tout au long de l’exploitation du réseau, à des taux pouvant atteindre deux chiffres. Rappelons par exemple que ce taux est monté jusqu’à 24% en ce qui concerne les autoroutes déléguées au secteur privé.

De manière assez classique, on observe généralement une forte asymétrie d’information entre le délégant public et le délégataire privé, qui peut également mener à des surcoûts importants. Ainsi, des logiques de surfacturation de prestations d’entretien (renouvellement de tuyaux, interventions) peuvent venir se répercuter sur le prix de la chaleur pour les usagers. En outre, le faible nombre d’acteurs dans le secteur ne permet pas de faire jouer pleinement la concurrence, créant des situations de monopole de fait, ou tout du moins de cartellisation. Ainsi, la remise en concurrence du réseau de chaleur de la ville de Paris n’a vu que deux acteurs se positionner : Engie et EDF. Enfin, la délégation de service public assure un contrôle public plus réduit des choix stratégiques sur le réseau : pourcentage d’énergie d’origine renouvelable, mise en place de tarifs sociaux, raccordement prioritaire des logements sociaux et des bâtiments publics…

Un retour des puissances publiques locales depuis une décennie

A contrario, les dernières années ont vu naître un contre-modèle intéressant à plusieurs égards, celui de la société publique locale (SPL), sous l’impulsion notamment du SIPPEREC, une structure intercommunale de la périphérie parisienne. Les SPL sont des structures à capitaux 100% publics qui présentent à ce titre plusieurs avantages : contrôle public des choix stratégiques, fixation des tarifs du réseau de chaleur, maîtrise du développement du réseau de chaleur, possibilité de fixer à des niveaux très bas la rémunération de l’actionnaire, accès à de meilleurs taux de financements… La SPL est en outre une structure de droit privé, engendrant une facilité de gestion plus importante au quotidien, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines, même si cela peut aussi être perçu comme un détournement du statut du fonctionnaire.

L’exemple des villes de Grigny et Viry-Châtillon est à cet égard particulièrement enrichissant. En 2014, elles contractualisent avec le SIPPEREC pour créer la société publique locale SEER (Société d’exploitation des énergies renouvelables), au sein de laquelle le SIPPEREC récupère 51% des parts. En 2017 est mis en service leur premier réseau de chaleur, qui permet dès le départ d’alimenter 10.000 logements, dont notamment l’ensemble de logements sociaux de la Grande Borne. Un des éléments déclencheurs du projet était notamment le niveau exorbitant de charges liées au chauffage payé par les habitants du quartier. Sa direction revendique un tarif du chauffage permis par la SPL jusqu’à 30% inférieur par rapport à ce que proposait initialement Engie.

Si les grands groupes et leurs sous-traitants peuvent évidemment candidater aux différents marchés publics lancés ensuite par la SPL (forage, renouvellement du réseau, entretien de la chaufferie) dans le cadre de la commande publique, chaque projet de réseau de chaleur porté par une structure publique représente des dizaines voire des centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires potentiel qui leur échappent. Depuis, le SIPPEREC est entré au capital de plusieurs nouvelles SPL, que ce soit avec la ville de Malakoff (2021), Pantin, Les Lilas, Pré-Saint-Gervais (2022) ou encore Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine et Sceaux (2024), et de nouveaux projets sont à l’étude.

Pourtant, là encore, l’État se démarque par son absence, traitant avec un même égard des projets 100% publics et des projets portés par des initiatives privées, avec des niveaux de soutien similaires. Les SPL doivent trouver des fonds sur le marché bancaire privé pour financer leurs projets et bénéficient des mêmes dispositifs de subventions que les autres structures. En outre, les projets doivent ensuite cotiser à un fonds de garantie, au sein duquel les acteurs privés disposent d’autant de voix que l’ADEME dans l’attribution ou non de la garantie. Jusqu’ici, le développement de projets 100% publics est principalement le fait de volontés politiques locales comme c’est le cas à Grigny, dirigé par le communiste Philippe Rio.

Penser la planification de la géothermie profonde

Le développement de la géothermie profonde doit réussir un tournant crucial. L’énergie géothermale a toutes les caractéristiques de l’énergie de demain : renouvelable et locale, elle constitue pour de nombreuses villes une solution de remplacement du gaz à un prix stable et maîtrisé. Mais elle possède aussi toutes les caractéristiques d’une ressource dont l’exploitation doit être planifiée par la puissance publique. La ressource géothermale reste limitée, géographiquement contrainte et source de concurrence entre collectivités, elle doit faire l’objet d’investissements en capitaux importants et repose sur des projets de long terme, très étroitement dépendants des autorisations publiques et de la volonté des élus locaux. En conséquence, il paraît nécessaire de réfléchir à ce que pourrait être une réelle planification publique du développement de cette ressource énergétique.

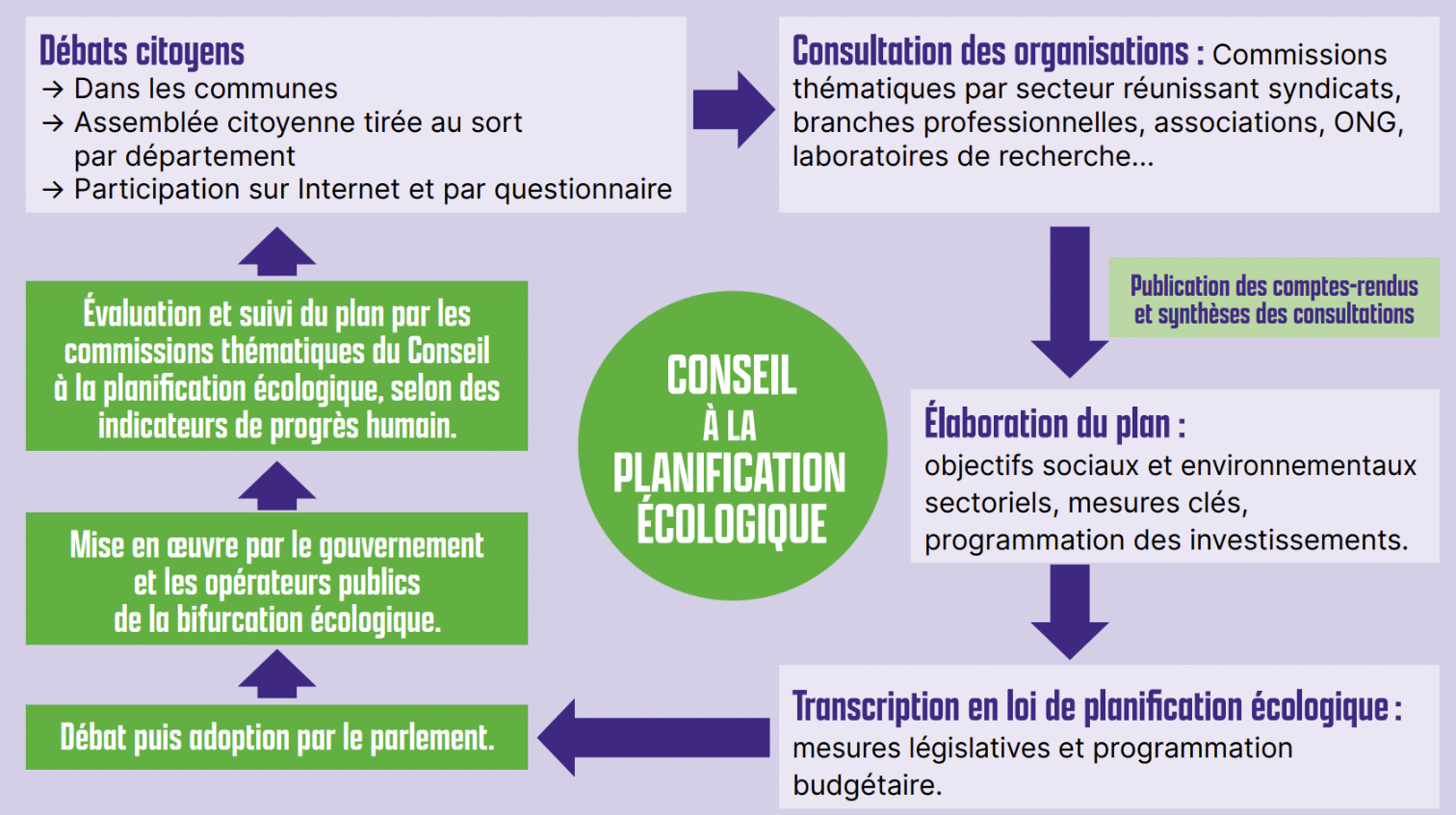

La méthode pourrait être similaire à celle mise en œuvre pour le développement de l’éolien en mer, où l’Etat intervient de manière assez forte. Dans toutes les régions propices à la géothermie, l’Etat piloterait et prendrait à sa charge de premières études générales, sous l’égide du BRGM, pour analyser le potentiel géothermique de chaque territoire. A ce titre, la grande étude GeoScan lancée sur l’Ouest francilien est pertinente mais aurait probablement gagné à être réalisée plus tôt. Une plateforme open source de partage de l’ensemble des études réalisées pourrait alors être mise à disposition. Une fois la ressource caractérisée, un processus démocratique, par exemple dans le cadre d’une COP régionale puis départementale, doit permettre la répartition de la ressource entre intercommunalités ou groupes de collectivités, avec notamment un pré-positionnement des puits de forages permettant d’éviter les conflits et donc de découper le sous-sol par zones. Une fois les zones identifiées, la main serait alors laissée aux collectivités pour porter les projets, pour assurer l’acceptabilité locale ainsi que le caractère localement adapté du projet porté (choix des bâtiments raccordés et des énergies d’appoint comme la biomasse).

L’Etat mettrait alors à disposition des collectivités une réelle capacité d’ingénierie à plein temps pour préfigurer chaque projet, avec des experts développeurs qui bénéficieraient des retours d’expérience des autres projets régionaux (à l’image de ce que propose le SIPPEREC), plutôt que d’obliger les collectivités à se reposer sur l’expertise privée. Enfin, l’Etat renforcerait ses services instructeurs et pourrait piloter lui-même les différentes études environnementales et enquêtes publiques nécessaires pour accélérer les projets et proposer des projets clés en main aux collectivités.

L’Etat pourrait tout à fait encourager des structures 100% publiques, associant par exemple les collectivités locales et un opérateur énergétique public unique, par exemple EDF via sa filiale Dalkia.

Deux options seraient alors concevables. Pour la première, on laisserait aux collectivités le choix du mode de gestion, à l’image de ce qui se fait actuellement. Ce système permet notamment d’avoir plusieurs acteurs, qui se livrent notamment une bataille technologique pour développer de nouvelles techniques de forage et augmenter la productivité des puits. Dans cette perspective, l’Etat pourrait toutefois renforcer son taux de soutien pour les structures publiques en termes de subventions, d’accès aux prêts ou aux différents dispositifs de garantie. Dans le cadre de la seconde option, un niveau de planification et d’intégration plus complet pourrait être envisagé, en refusant la mise en concurrence des modèles juridiques et en réaffirmant la mainmise de la puissance publique sur le secteur.

L’Etat pourrait tout à fait encourager des structures 100% publiques, associant par exemple les collectivités locales et un opérateur énergétique public unique, par exemple EDF via sa filiale Dalkia. Ce schéma d’organisation permettrait notamment de favoriser une réintégration de la filière industrielle de la géothermie, par exemple avec un rachat des principales foreuses de puits (machines de l’entreprise Arverne) par l’entité publique, un contrôle des industries-clés fabriquant les tuyaux, les chaufferies, les pompes à chaleur. Une telle structuration permettrait aussi de confier à un acteur unique des objectifs de développement de la géothermie, tout en garantissant une maîtrise locale des projets par l’entrée au capital des collectivités. Revenons peut-être à la sagesse médiévale des habitants de Chaudes-Aigues qui avaient compris l’intérêt d’une gestion collective de leur réseau de chaleur, qui leur fournissait du chauffage… gratuit !