L’assaut du Capitole par les militants pro-Trump a précipité la chute du milliardaire et remis en question son avenir politique. Pour autant, les forces et dynamiques qui ont permis son élection en 2016 et sa progression électorale en 2020 ne vont pas disparaître avec lui, comme le montre un examen précis des évènements récents. À moins d’une présidence Biden radicalement transformative, un retour du trumpisme semble inéluctable.

Selon une vieille plaisanterie socialiste, les États-Unis ne peuvent pas subir de coup d’État, puisqu’il n’y a pas d’ambassade américaine à Washington. Mais si l’attaque du Capitole ne constitue pas une tentative de putsch, de quoi s’agit-il ? La majorité des miliciens qui ont envahi le Capitole ne semblaient pas poursuivre de but précis. Une fois passé les portes, certains cherchaient sur Google la localisation des bureaux des principaux élus. D’autres ont eu la politesse de respecter les parcours fléchés et de déambuler entre les cordons visiteurs. Une vidéo de Yahoo news capture parfaitement ce paradoxe. Le journaliste interpelle une militante en pleurs, alors qu’elle s’éloigne du Congrès. « Madame qu’est-ce qui vous est arrivé ? » « J’ai été gazée ! » « Vous essayez de rentrer dans le Capitole ». « Oui ! J’ai fait un mètre, on m’a poussé et j’ai été gazé ». « Et pourquoi vouliez-vous entrer ? » « On attaque le Capitole, c’est une révolution ! » s’indigne-t-elle, visiblement très contrariée. Un autre militant, coiffé d’un bonnet en forme de casque de chevalier, explique à CNN qu’il a vu des manifestants se poser dans une salle du Congrès pour allumer des joints. « Ils fument de l’herbe par là-bas », indique-t-il, incrédule. Si on ajoute le côté folklorique de certains costumes, le manque d’organisation de la foule et le profil hétérogène des participants, on serait tenté de prendre l’affaire à la légère. Aucune revendication économique, matérielle ou de justice sociale n’accompagne l’insurrection. Le seul objectif est de maintenir au pouvoir un milliardaire dont le principal succès législatif se résume à des baisses d’impôts pour les grandes fortunes et les multinationales. Les participants forment un curieux échantillon de militants pro-Trump. Aux côtés des blancs sans diplômes, on retrouve des banquiers, dirigeants d’entreprise, informaticiens, fils de notables, vétérans, médecins antivax et retraités. Un petit groupe de Texans a même affrété leur propre jet privé et posté sur les réseaux sociaux des images avec la légende « en route pour attaquer le Capitole ».

L’opération aura eu comme principal effet d’affaiblir considérablement celui qu’elle cherchait à maintenir au pouvoir. Les débats parlementaires visant à contester l’élection ont été écourtés. Donald Trump a perdu l’accès à ses moyens de communication principaux, dont son compte Twitter de manière définitive. Face aux critiques et menaces juridiques, il concède l’élection dès le lendemain des évènements. Une procédure de destitution accélérée a reçu le soutien de dix élus républicains. Dans les enquêtes d’opinion, Trump a perdu dix points auprès de ses anciens électeurs. Une partie de ses soutiens financiers et médiatiques prennent leurs distances. Qu’il s’agisse de sa capacité à se présenter à une élection future ou de devenir le faiseur de roi du Parti républicain, l’avenir politique de Donald Trump semble compromis. Pour Bhaskar Sunkara, fondateur de la revue socialiste Jacobin, l’attaque du Capitole montre avant tout la faiblesse de l’extrême droite aux États-Unis : désorganisée, brouillonne et peu intelligente, elle s’est révélée incapable d’atteindre ses objectifs. Le parallèle avec son leader Donald Trump est saisissant.

Pourtant, une tentative de coup d’État clownesque et maladroite n’en demeure pas moins une tentative de coup d’État, comme l’écrivait l’activiste Richard Seymour le 7 janvier. Depuis, de nombreux éléments troublants sont venus renforcer ce point de vue. La complaisance manifeste, voire la complicité de certains policiers, qui ont ouvert les barrières, pris des selfies avec les émeutiers et refusé de s’interposer, évoquent clairement un des marqueurs des putschs, à savoir le basculement des forces de l’ordre du côté des insurgés. La faiblesse du dispositif de sécurité, la lenteur avec laquelle les renforts ont été dépêchés – en particulier la garde nationale – et l’hésitation à faire un usage déterminant de la force interpelle. Surtout, lorsqu’on compare cet évènement aux manifestations Black Lives Matter de l’été 2020, durement réprimées dans le sang, parfois à la voiture bélier. Le risque de débordement était hautement prévisible, car planifié par les éléments les plus violents sur les réseaux sociaux et encouragé publiquement par plusieurs élus républicains. Le manque de moyens déployés par les autorités pour s’y opposer interroge. Le profil de certains instigateurs, des membres de milices néonazies préalablement identifiés comme potentiels terroristes par le FBI, ne laissait aucun doute quant à la nature des forces en présence.

Au-delà des signes distinctifs de l’extrême droite suprémaciste, les images de violence parlent d’elles-mêmes. Un policier a été tué à coups d’extincteur, soixante autres blessés. Des groupes compacts et coordonnés ont brisé les lignes policières en usant d’objets contondants qu’ils avaient inexplicablement été autorisés à amener au rassemblement initial. Selon de nombreux témoignages rassemblés par la presse, on est passé très près d’un bain de sang. Pour stopper une tentative d’incursion, un policier a tué une militante QAnon en faisant usage de son arme à feu. Alexandria Ocasio-Cortez, élue socialiste du Bronx, évoque une confrontation directe avec certains miliciens, et raconte avoir vu sa vie défiler devant ses yeux. À deux minutes près, Mike Pence aurait été directement exposé à la foule qui réclamait sa tête. Des bombes artisanales ont été retrouvées aux abords du siège des partis républicain et démocrate, et dans le Congrès. En attendant que toute la lumière soit faite sur les complicités et le déroulement des évènements, on retiendra qu’un groupe mieux organisé et plus déterminé aurait probablement réussi à prendre en otage des parlementaires et disposer pour quelques minutes de leur sort. Certes, cela n’aurait pas suffi à prendre le pouvoir, ni à le conserver, ce qui plaide contre l’emploi du terme « coup d’État ».

Cependant, les événements du 6 janvier ne sauraient être pris isolément. Ils représentent l’aboutissement logique de deux mois d’assauts répétés contre les institutions démocratiques du pays. Là aussi, les aspects funambulesques et absurdes des efforts déployés par Donald Trump ne doivent pas nous faire oublier le but poursuivi. La conférence de presse lunaire donnée aux abords d’un sex-shop, les auditions citoyennes factices et les actions judiciaires contradictoires ont fait les choux gras des humoristes. Mais les menaces de mort, coups de pressions et violences urbaines doivent être prises au sérieux. Si Trump a agi maladroitement entre deux parties de golf, ses intentions étaient claires : inverser le résultat des élections via des pressions sur les différents acteurs susceptibles de permettre ce coup institutionnel. Au lieu d’utiliser la violence, il a principalement eu recours aux flatteries, promesses de gloire et menaces diverses, utilisant son formidable poids politique en guise de carotte et de bâton. Sa conversation du 2 janvier avec le Secrétaire d’État de Géorgie, publiée par le Washington Post, montre l’étendue de ses efforts. De nombreux échanges similaires ont eu lieu en privé, en plus des dizaines de tweets et déclarations publiques. Mais Trump n’a pas bénéficié d’un appui extérieur déterminant, que ce soit du point de vue des institutions, des forces armées, de son parti au sens large ou du monde des affaires. Aussi spectaculaire qu’elle fut, l’attaque contre le Capitole peut s’interpréter comme un débordement qu’il n’avait pas pleinement anticipé.

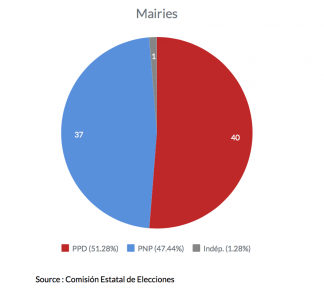

Il aura des conséquences évidentes. Sur son avenir politique, d’abord. Le 5 janvier, Donald Trump incarnait encore la figure incontournable du Parti républicain. Il venait de remporter un nombre record de voix à la présidentielle, réalisant des gains substantiels auprès des Afro-Américains, des hispaniques et des blancs non-diplômés. Grâce à lui, le Parti républicain avait sauvé sa majorité au Sénat, progressé à la Chambre des représentants, et conquis un terrain précieux à l’échelle locale. Compte tenu du contexte – une pandémie doublée d’une crise économique – la performance restait honorable. En cas de victoire du Parti républicain aux sénatoriales de Géorgie, Trump aurait triomphé.

Au lieu de cela, son obsession contre le vote par courrier et ses allégations de fraudes ont découragé les républicains de voter, tout en mobilisant les électeurs de l’autre camp dans des proportions records. Impensable il y a encore deux mois, le Parti démocrate remporte les deux sénatoriales de Géorgie et le contrôle du Congrès. Trump devient le premier président à avoir perdu la Maison-Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants en un seul mandat. Désormais, il représente un poids pour son parti, une machine à perdre. Les cadres républicains espèrent tourner la page.

Les premières déclarations publiques de Donald Trump après le 6 janvier visent à appeler au calme et garantir une passation de pouvoir apaisée, sans pour autant reconnaître sa propre responsabilité ou admettre l’absence de fraude électorale. Cette incapacité à faire amende honorable est une constante chez le milliardaire. En 2015 déjà, lorsque deux de ses militants avaient tabassé un sans-abri hispanique, Trump avait répondu de manière ambiguë, reconnaissant un accident « honteux » tout en affirmant « mes supporteurs sont des gens passionnés qui aiment notre pays ». Après l’attentat néonazi de Charlottesville contre des militants antiracistes, il avait maintenu qu’il « y avait des gens bien des deux côtés ». Cette incapacité à reconnaître ses torts et faire le minimum pour son propre intérêt politique l’a de nouveau desservi après l’attaque du Capitole, au point de compromettre son avenir politique et sa place dans la bonne société. Pour autant, s’en est-il fini du trumpisme ?

Le Parti républicain, un appareil « trumpisé »

Mercredi 6 janvier. Quelques heures après avoir évacué le Congrès en catastrophe, les parlementaires reprennent la certification des résultats. « La démocratie ne saurait être intimidée par des émeutiers », proclame le chef de la majorité républicaine Mitch McConnell au Sénat. Les couloirs du Capitole portent encore les stigmates de l’insurrection. Pourtant, les élus républicains engagés dans une tentative de subvertir les élections décident de poursuivre leurs efforts. Pas moins de 6 sénateurs et 138 représentants à la Chambre votent contre la certification des résultats. Certains le font par calcul politique, d’autre part aveuglement manifeste quant à la gravité des événements qui viennent de se dérouler, et leur propre rôle dans l’instigation des violences. Matt Gaetz, le jeune élu trumpiste de Floride, reprend une infox qui circule sur les médias conservateurs. Les violences seraient le fait de militants antifascistes ayant infiltré les milices pro-Trump, explique-t-il. Il se permet de faire la leçon aux démocrates « Je parie que vous ne voulez plus réduire les budgets de la police maintenant ». Ceux qui espéraient une prise de recul du Parti républicain en sont pour leurs frais. Seuls dix parlementaires se prononcent pour la destitution de Donald Trump, votée la semaine suivante à la Chambre des représentants.

Malgré la suppression du compte Twitter de Donald Trump, son principal outil pour jeter les membres de son parti à la vindicte de ses militants, les élus républicains hésitent à rompre avec le président sortant. À l’opportunisme de certains s’ajoute l’alignement idéologique d’autres. Trump n’était pas seul à haranguer les foules le 6 janvier. Son avocat Rudy Giuliani, qui a son rond de serviette dans tous les médias, avait suggérer de régler le contentieux portant sur les élections via un « jugement par combat », en référence à la série Games of Thrones. Mo Brooks, le parlementaire d’extrême droite de l’Alabama, avait appelé à marcher sur le Capitole avec force. D’autres élus avaient incité à la violence les jours précédents, comme la présidente du Parti républicain de l’Arizona, Ali Alexander. Plusieurs richissimes donateurs du Parti républicain ont dépensé des millions de dollars pour financer le meeting du 6 janvier et la campagne de désinformation visant à remettre en cause la légitimité des élections. Marjorie Taylor Green, élue de Géorgie et militante QAnon, a promis de déposer une résolution en faveur de la destitution de Joe Biden, dès le jour de sa prise de fonction. On pourrait également citer Mike Lee, le sénateur de l’Utah qui expliquait sérieusement que « la démocratie n’est pas l’objectif, l’objectif c’est la prospérité ». Le parti républicain ne manque pas de Trump en devenir, et son électorat reste majoritairement solidaire du milliardaire, selon les différentes enquêtes d’opinions effectuées après le 6 janvier. Sa fin de mandat calamiteuse ne doit pas nous faire oublier qu’en 2020, 74 millions d’Américains ont voté pour lui. Soit 11 millions de plus qu’en 2016, une progression spectaculaire qu’il convient d’analyser.

Le Trumpisme progresse électoralement en 2020

Si la défaite du milliardaire semble auto-infligée, elle a été néanmoins accompagnée d’une remarquable progression électorale. Ce phénomène s’explique d’abord par des facteurs structurels, qui ne vont pas disparaître avec Joe Biden. En premier lieu, la polarisation accrue de la société américaine s’inscrit dans une tendance longue. Les partis républicain et démocrate s’éloignent de plus en plus idéologiquement. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient constitués de larges coalitions. Les démocrates du Sud défendaient la ségrégation, les républicains du Midwest les syndicats, et les deux partis se retrouvaient autour du New Deal. Le réalignement en deux camps distincts s’est opéré progressivement, avec le vote pour les droits civiques et les programmes sociaux de la « Great Society » de Lyndon B Johnson, puis la stratégie sudiste de Nixon et son « law and order », et enfin la révolution néolibérale de Carter et Reagan. Au cours des années 1990 et 2000, les républicains poursuivent leur droitisation, au point de devenir un parti d’extrême droite revendiquant une forme d’hostilité à la démocratie. Inversement, depuis Al Gore, les démocrates défendent des programmes de plus en plus à gauche. Les électorats respectifs suivent la même trajectoire. Pour une frange importante d’entre eux, basculer d’un parti vers l’autre devient inimaginable. Ceci explique la résilience du socle électoral de Donald Trump, qu’il a pu consolider par différents moyens.

Le fait qu’il soit parti en campagne pour sa réélection avant même d’être investi président, enchaînant un total de 164 meetings entre le 4 décembre 2016 et le 2 novembre 2020, aurait fidélisé sa base. La stratégie d’opposition démocrate, qui a consisté à lui refuser sa légitimité en montant en épingle le scandale du Russiagate, peut également expliquer la consolidation des républicains derrière leur président. Une attitude encouragée par la tentative de destitution de 2020, elle aussi maladroite et partisane.

Le paysage médiatique américain constitue un autre facteur de polarisation. Comme le détaille le journaliste Matt Taibbi dans son livre-enquête Hate inc, les médias américains ne sont plus intéressés par leur mission d’information, mais par le profit. Or, il est plus rentable de cajoler ses abonnées en leur fournissant des contenus sur mesures, plutôt que de les informer objectivement. Du côté conservateur, Fox News et ses satellites ont été les pionniers de ce business model, depuis leur création. Avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les médias centristes ou orientés à gauche ont adopté un mode de fonctionnement similaire. Selon une enquête récente, 91 % du lectorat du New York Times est constitué d’électeurs démocrates. Les chaînes CNN et MSNBC ne font guère mieux, avec 73 % et 95 % respectivement. Pour Fox News, la proportion est inverse, avec 93 % d’audimat républicain. Avant l’émergence du câble et d’Internet, les Américains s’informaient majoritairement via les trois grandes chaînes du pays, CBS, ABC et NBC. Leur stratégie marketing consistait à toucher la plus large audience possible, ce qui nécessitait une relative neutralité. Désormais, la presse choisit son camp et fait de l’autre bord politique l’ennemi à fustiger. Si les réseaux sociaux contribuent à cette polarisation, les américains s’informent d’abord par la télévision, comme le démontre les enquêtes récentes et le choix des campagnes politiques de concentrer l’essentiel de leur communication sur ces canaux traditionnels. Résultat, la majorité des électeurs évoluent dans des bulles d’informations hermétiques. Ce qui explique pourquoi 48 % d’entre eux estimaient que Donald Trump a bien géré la pandémie, alors qu’il a lui-même reconnu dans des enregistrements audio avoir sciemment menti sur la dangerosité du virus.

Cependant, la polarisation ne fait pas tout, et au-delà de la mobilisation de sa propre base, les élections à fort taux de participation se jouent sur les marges. Donald Trump y progresse grâce à l’économie. Parmi les 35 % d’électeurs qui citent ce thème comme principale préoccupation, 83 % ont soutenu le président sortant. De même, 72 % des personnes dont la situation matérielle s’est améliorée depuis 2016 ont voté Trump. Ce dernier domine toujours les hautes tranches de revenus, mais gagne du terrain auprès des classes moyennes et populaires. Le plan de relance de l’économie, voté par le Congrès en mars 2020, explique en partie cette tendance. Baptisé CARES Act, le programme inclut un chèque de 1 200 dollars pour tous les Américains gagnant moins de 75 000 dollars par an, sur lequel figure la mention de la part de Donald Trump. À cela s’ajoute une assurance chômage « sous stéroïde », pour reprendre les mots du démocrate Chucks Schumer. Soit 2 400 dollars par mois en supplément des aides existantes. Elle a permis aux millions de bénéficiaires de joindre les deux bouts, et parfois de voir leur revenu mensuel augmenter significativement, au point de faire temporairement reculer la pauvreté aux États-Unis. Ironiquement, les démocrates avaient imposé cette mesure à des républicains récalcitrants. Ceci expliquerait l’amélioration du score du président sortant auprès des classes populaires et ouvrières, qui ont apprécié l’aide financière directe.

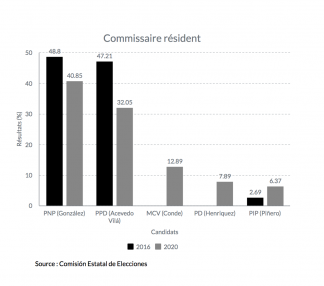

En particulier, le milliardaire progresse de quatre points chez les Afro-Américains (12 %, contre 8 % en 2016) et de trois points auprès des hispaniques (à 32 %). Certes, le vote afro-américain reste un facteur déterminant du basculement des swing states du côté démocrate, et le taux de participation des hispaniques a augmenté dans des proportions beaucoup plus significatives que celui des autres catégories, faisant de ces deux électorats la clé du succès de Joe Biden. Mais même à la marge, la progression de Donald Trump auprès des minorités semble contre-intuitive.

Historiquement, ces groupes votent dans des proportions écrasantes pour les démocrates. Dans le cas des Afro-Américains, le phénomène remonte aux années quarante et aux programmes économiques du New Deal. L’opposition des républicains au mouvement des droits civiques a consolidé cet alignement. Pour les hispaniques, il s’agit plus clairement d’un vote de classe, renforcé par le racisme de la droite conservatrice. Ces électorats sont désormais considérés comme captifs par les stratèges démocrates. Un calcul encouragé par la part grandissante des hispaniques dans la société américaine. Concentré dans les États du Sud-ouest, le vote latino doit assurer une future hégémonie au Parti démocrate et lui permettre d’abandonner les classes ouvrières blanches et le monde rural pour se focaliser sur les grandes villes et banlieues aisées. Les problématiques de classes laissent ainsi la place aux questions identitaires, les démocrates incarnant le progressisme sociétal face aux forces réactionnaires. Ce schéma fataliste a été intégré par le Parti républicain, qui met tout en œuvre depuis 2010 pour réunir les conditions d’une conservation du pouvoir sans passer par une majorité de voix. Que ce soit en découpant les circonscriptions électorales sur des lignes démographiques avantageuses ou en faisant adopter au niveau local une série de lois permettant de compliquer l’accès au vote des minorités ethniques et des étudiants, le Parti républicain cherche à éviter par tous les moyens son obsolescence promise par les évolutions démographiques.

La tendance observée en 2020 vient déjouer ces calculs. Outre la progression de Trump, les républicains réalisent des scores encourageants à l’échelle locale. Des tendances de fond expliquent en partie ce retournement de situation. La concentration des démocrates dans les grandes villes et les États les plus peuplés les désavantagent au Congrès et à la présidentielle, décidés par le Collège électoral. Les jeunes hommes afro-américains votent de plus en plus pour le Parti républicain, car ils ne fréquentent pas aussi assidûment que leurs aînés les paroisses, lieu de politisation par excellence. Côté hispanique, l’entrée de ce groupe social dans la classe moyenne permet de comprendre son basculement marginal vers les républicains. À cela s’ajoute une hostilité à l’immigration illégale portée par certains de ces électeurs, selon le syndrome du “dernier arrivé” théorisé par la sociologue de Berkeley Arlie Hoschild , et un conservatisme sur les questions sociétales liées à une pratique plus assidue de la religion catholique. Dans les pages du Monde diplomatique, Murtaza Hussain explique que le racisme de Donald Trump, dénoncé par les classes intellectuelles surreprésentées dans la presse, n’est pas nécessairement perçu comme tel par les principaux intéressés. Ces derniers ne se définissent pas en priorité par leur couleur de peau, mais plus souvent par leurs affinités culturelles et intérêts matériels. Le basculement de la vallée du Rio Grande en faveur de Donald Trump permet d’éclaircir ce phénomène. Outre une potentielle animosité envers l’immigration illégale et un conservatisme religieux, ces populations ont vu leurs perspectives économiques s’améliorer sous la présidence du milliardaire. Le secteur pétrolier et la militarisation de la frontière y fournissent des emplois bien rémunérés. Selon eux, une victoire de Joe Biden les placerait indirectement sous la menace d’un déclassement.

Le Parti démocrate a trop parié sur les questions identitaires, et oublié que les hispaniques et afro-américains faisaient partie intégrante de la classe ouvrière. En choisissant d’abandonner ces classes au profit des diplômées peuplant les grandes villes et banlieue aisée, le Parti démocrate s’est tiré une balle dans le pied. À moins qu’il change rapidement de fusil d’épaule, il risque d’être durablement mis en échec par une droite revigorée.

Biden, un mandat pour enterrer le trumpisme ?

Cependant, il ne saurait y avoir de fatalité. La présidence de Joe Biden représente une opportunité unique d’inverser les tendances, et de renvoyer le trumpisme aux oubliettes. Le président démocrate bénéficie de circonstances favorables. Le déploiement du vaccin, le plan de relance covid et la reprise économique devraient asseoir sa popularité. Sa courte majorité au Congrès lui permet de faire passer une partie de ses réformes. Rien ne garantit que Mitch McConnell et le Parti républicain s’engage dans une logique d’obstruction aussi féroce que ce qu’ils avaient opposé à Obama. Biden n’est pas aussi polarisant que son prédécesseur, pour des raisons qui touchent autant à sa couleur de peau qu’à ses origines, plus modestes. Les médias conservateurs auront d’autant plus de mal à le diaboliser. Mais après ? Les causes profondes du trumpisme ne vont pas disparaître avec une modeste embellie. Outre les inégalités économiques, il existe une véritable défiance envers les institutions politiques, dont la corruption n’en finit plus de surprendre. Une étude de Thomas Ferguson de 2019 a ainsi démontré qu’il existait une corrélation presque parfaite entre la quantité d’argent versé à un candidat par les intérêts privés, et son électabilité. Et comme le détaille une seconde étude conduite par l’Université de Princeton en 2015, les lois votées par les parlementaires épousent parfaitement les intérêts des grandes entreprises et des hauts revenus, alors qu’il n’existe aucune corrélation entre l’action politique menée et les aspirations de 90 % de la population. Cette déconnexion produit des effets quantifiables. Près d’un Américain sur deux ne peut pas faire face à une dépense inopinée de plus de 400 $. Le FMI estime à 35 000 milliards de dollars les sommes cachées dans les paradis fiscaux ces trente dernières années. Mis bout à bout, ces faits dénoncés comme « un vol organisé » par Noam Chomsky expliquent le succès du trumpisme.

Les inégalités économiques et la peur du déclassement demandent des transformations profondes. On ne vainc pas l’extrême droite avec des programmes sociaux accessibles “sous conditions de ressources”, ni avec des lois écrites par des lobbyistes. On la bat avec une politique de classe, capable de fédérer les milieux populaires en améliorant directement leurs conditions matérielles d’existence.

Les institutions américaines favorisent structurellement le Parti républicain. Il contrôle toujours le pouvoir judiciaire, et pourrait reprendre le Congrès dès les élections de mi-mandat de 2022. La fenêtre d’opportunité sera alors refermée, et le retour des forces réactionnaires inéluctable. Biden dispose des moyens suffisants pour éviter ce scénario, mais sera-t-il capable de les déployer ?