À l’occasion de la publication de son livre Histoire populaire de la psychanalyse, nous avons rencontré Florent Gabarron-Garcia. Maître de conférences à Paris 8 au département de sciences de l’éducation où il enseigne la psychanalyse, membre de la revue Chimères, formé à la clinique de la Borde, sa pratique analytique s’entrelace à la théorie critique. Dans cet entretien, il revient avec nous sur son livre qui lève le voile sur une partie oubliée de l’histoire de la psychanalyse et qui permet ainsi d’envisager une psychanalyse impliquée, au service des plus démunis, à rebours de la pratique institutionnelle dominante à l’œuvre aujourd’hui. Entretien réalisé par Julien Trevisan et Simon Woillet.

LVSL – Dans votre dernier livre Histoire populaire de la psychanalyse, on apprend que Freud était favorable à la révolution russe à ses débuts. Comment expliquer cette prise de position ?

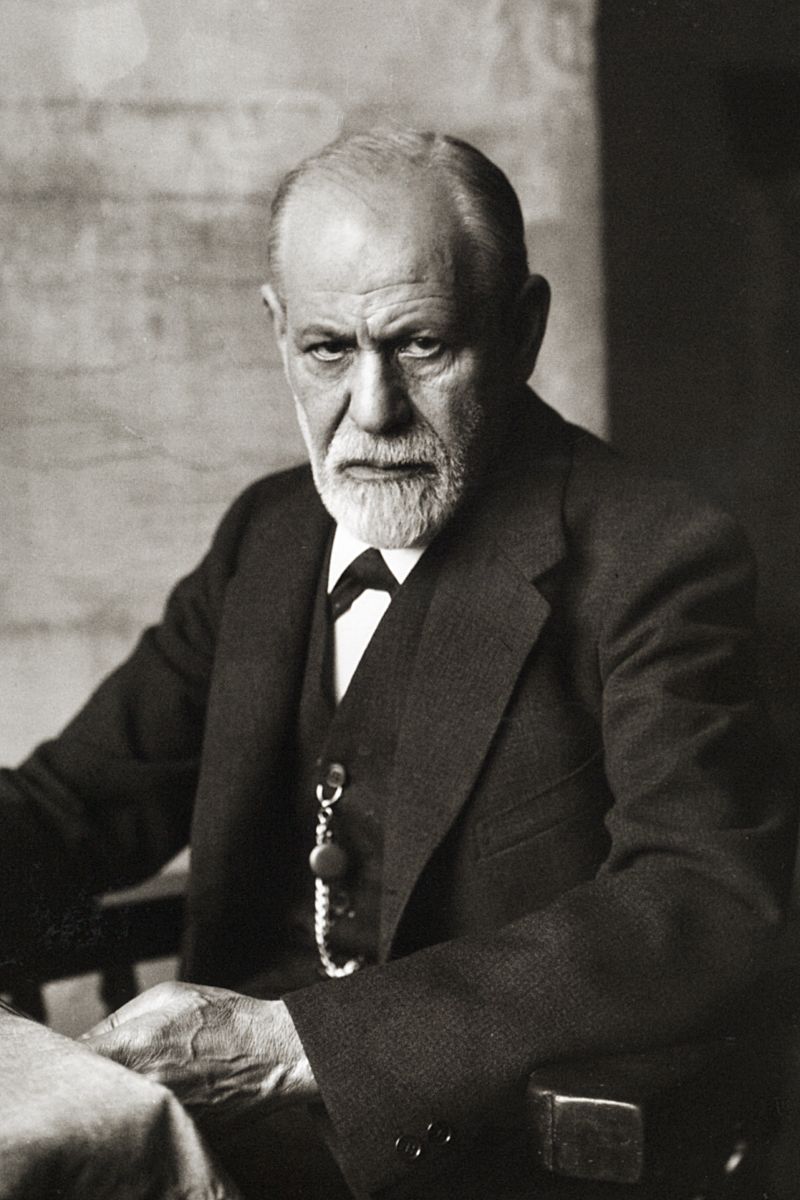

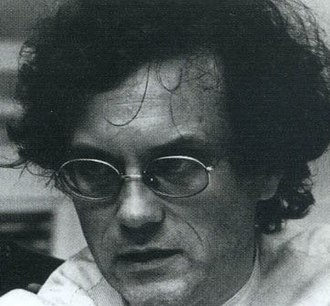

Florent Gabarron-Garcia – L’image spontanée que l’on a de Freud c’est plutôt celle d’un « Freud-au-cigare ». Avec son veston, avec son regard qui vous fixe, ses yeux noirs plantés et un peu grimaçants, de grands bourgeois, plutôt conservateur. Dans mon livre, c’est une autre image qui apparaît. Freud est très engagé politiquement dans les années 20, puisqu’il soutient Victor Adler qui est le fondateur de la seconde internationale et qu’il participe à une campagne du parti socialiste viennois qui fait scandale à l’époque puisqu’il s’agit de distribuer des layettes aux bébés des familles de chômeurs. Freud est inscrit à cette campagne. Cette image-là, elle manque dans l’historiographie traditionnelle, qui insiste toujours sur son supposé conservatisme raisonnable. Ce sont des faits historiques méconnus, oubliés, refoulés et qui manquent en fait au tableau du parcours freudien.

LVSL – Quels ont été les acquis sur le plan clinique et sur le plan de l’éducation sexuelle des révolutions d’Europe de l’Est et de la révolution russe ? Ont-ils été durables ?

Florent Gabarron-Garcia – Ce que je déploie dans le livre, c’est que les mouvements analytiques ne sont pas des avant-gardes, c’est l’Europe entière qui regarde vers l’Est puisque là-bas il s’ouvre la révolution et dans l’idée des acteurs de l’époque c’est une révolution mondiale. Cela va être le cas aussi en Hongrie puisqu’après la révolution des conseils, l’empire austro-hongrois s’effondre et Freud, comme ses collègues, est pris là-dedans. Les Russes initient un tas de réformes, notamment sexuelles, et pas seulement politiques. Pour l’émancipation et les droits des femmes, pour la socialisation du travail domestique… c’est l’une des premières fois de l’histoire mondiale où une femme est nommée à la tête d’un ministère : Alexandra Kollontaï !

Le psychanalyste viennois regarde tout cela avec un grand intérêt. Sur la question des femmes, ce qu’il avait remarqué très tôt c’est que le refoulement sexuel produit de la crainte de penser, de l’inhibition de penser. D’où l’enjeu pointé très tôt par son collègue psychanalyste hongrois Sandor Ferenczi dans son article sur la psychanalyse et la pédagogie, de changer les conditions de l’éducation. C’est un des buts affichés en Russie révolutionnaire puisqu’il s’agit de faire un homme nouveau et donc une femme nouvelle aussi. Et donc les mouvements féministes sont intéressés à la psychanalyse et à ce qu’elle dévoile sur le développement psychique humain. Qu’est-ce qui fait que les femmes n’ont jamais de responsabilités au pouvoir politiquement ? La thèse misogyne de l’époque, c’est qu’il s’agit d’une affaire de constitution, de formation du cerveau : c’est la nature. Freud est très clair sur ce point, il soutient dans plusieurs de ses livres, au début du XXème siècle, qu’il n’y a pas de nature anthropologique ni pour les sexes, ni pour les peuples et donc l’enjeu pédagogique est pour lui essentiel, c’est même un enjeu civilisationnel. C’est son expérience psychanalytique qui le lui enseigne. Il faut rappeler que les patients de Freud sont d’abord des patientes. Ce sont elles qui ont les symptômes les plus forts. Donc oui, il y a un rapport entre leurs souffrances d’adultes et le type d’éducation qu’elles ont reçue petite fille, éducation qui visait à les préparer à la dépendance et à la domination masculine par le biais du mariage. C’est cette répression spécifique qui explique pourquoi elles ont des symptômes terribles comme des paralysies de bras, des épilepsies, des inhibitions à penser. Cela n’est pas du tout dû à leur constitution biologique, mais d’abord à leur condition d’éducation.

LVSL – Quel statut accorder selon vous, à l’aune de vos découvertes, sur la thèse du fameux « pessimisme politique » freudien de l’historiographie officielle ?

F G-G – Bien que je ne sois pas historien de formation, au départ de ce travail, il y a d’abord le constat des manques criants de l’historiographie dominante. Le récit dominant de l’historiographie actuelle consiste à poser le pessimiste anthropologique comme l’alpha et l’oméga de la doctrine freudienne. En conséquence de quoi, il ne faudrait pas se faire d’illusion sur la possibilité de réforme politique car l’analyste sait que, selon la formule consacrée, il y a une « irréductible agressivité » qui est constitutive de la pulsion et qui fait que toutes les réformes sociales seraient appelées à échouer. Cette thèse semble effectivement présente et insistante dans Le malaise dans la civilisation qui date de 1929. C’est un livre dans lequel Freud procède à la généralisation de la pulsion de mort à l’ensemble du social, ce qui est un geste très fort. Dans le même temps l’historiographie dominante du champ analytique rapporte ce geste à une certaine lucidité de la part de Freud par rapport à la guerre qui est à venir. Effectivement, quatre ans plus tard Hitler accède au pouvoir. On fait donc de cette thèse une marque de son réalisme politique et on en infère qu’elle doit inciter tout psychanalyste à une forme de distance et de méfiance permanente à l’égard de toute tentative de transformation politique des systèmes actuels.

Cette exégèse très particulière, qui consiste à lire tout Freud à partir du dernier Freud, autrement dit à partir de 1929, ignore complètement les conditions géopolitiques qui vont faire infléchir Freud dans cette direction pessimiste. Elle refoule l’enjeu de la pratique analytique et de ses conditions sociales d’exercice spécifiques suivant les séquences historiques qui lui sont propres. Par exemple, elle refoule la figure de l’analyste engagé comme sa pratique concrète impliquée qui a pourtant prédominé lors de la séquence antérieure des années 20, où comme le rappelle l’historienne Elizabeth Danto, l’analyste se préoccupait explicitement de la question de la justice sociale.

« Toute l’implication politique des analystes quand elle était assumée publiquement, disparaît purement et simplement des manuels sur l’histoire de la discipline. »

À partir de l’appel de Freud lui même dans son discours de Budapest de 1918 les analystes vont créer des policliniques gratuites de l’est à l’ouest à l’adresse des plus démunis qui vont connaître un grand succès. Ce choix politique s’inscrit jusque dans l’orthographe choisie : ils écrivent policlinique avec un i en référence à la polis, la vie de la cité : ils joignent donc explicitement clinique et politique. Cet engagement de Freud et des analystes est évidemment lié au contexte géopolitique progressiste et révolutionnaire qui caractérise ces années. C’est à la fois la chute de l’empire russe, la fin de 6 siècles de monarchie de l’empire austro-hongrois et, successivement, trois révolutions qui semble indiquer aux acteurs progressistes qu’une révolution mondiale est en route : la révolution russe, la révolution hongroise, et la révolution allemande. Il faut mesurer ici l’implication des analystes dans ce mouvement de l’Histoire. Hélène Deutsch est proche de Rosa Luxembourg, Simmel préside l’association des médecins socialistes, Ferensczi participe à la révolution en Hongrie, etc… Freud lui-même n’est pas en reste. Il soutient Viktor Adler fondateur de la seconde internationale, il participe à la campagne du parti socialiste que j’ai évoqué, il se sert de la monnaie alternative mis en place par la municipalité rouge de Vienne, il encourage Wilhem Reich, etc… On pourrait multiplier les exemples. Or, toute cette histoire qui fait partie de la vie du mouvement analytique, toute l’implication politique des analystes quand elle était assumée publiquement, disparaît purement et simplement des manuels sur l’histoire de la discipline qui circulent à l’intérieur du champ analytique français.

Il y a ici un décrochage entre l’exégèse contemporaine et la dimension politique concrète de la pratique analytique de ces époques. Or, aujourd’hui on ne met plus suffisamment en rapport les textes avec les contextes politiques promus par Freud lui-même. On opère une lecture rétrospective et fallacieusement téléologique entre le Freud pessimiste des années 30 qui obère le Freud politique des années 20.

Évidemment ces deux types de lectures ne produisent pas les mêmes effets dans la pratique analytique et c’est cela qu’il faut penser. L’historiographie actuelle, constituée à partir du dernier Freud pessimiste, risque toujours de rater les pratiques des années 1920. Mais cela peut également l’amener à se tromper dans l’exégèse de l’œuvre de Freud. C’est par exemple le cas à propos de L’avenir d’une illusion (1927). Vous le savez, il s’agit du livre juste avant Le malaise et généralement on lit L’avenir d’une illusion à partir du Malaise…

Ce qui fait qu’on lit mal parce qu’on oublie de restituer la portée concrète du premier chapitre de L’avenir d’une illusion dans lequel il défend la révolution bolchevique, il parle de « grande espérance pour l’humanité ». On peut selon lui, à ce moment, attendre un projet de réformes sociales qui vont modifier le développement humain en profondeur, il a des expressions extrêmement fortes.

Évidemment, il a nuancé cet enthousiasme par la suite. Mais il ne faut pas occulter qu’à un moment il avait cette position. Cela produit une autre lecture possible et à mon avis plus juste de l’œuvre freudienne telle qu’elle se déploie chronologiquement et donc politiquement. Par ailleurs, cela amène également à reconsidérer la posture de Freud dans les années 30 dont le contexte est celui d’une barbarie qui monte. Si Freud n’a pas toujours été pessimiste, s’il a pu prôner une sorte d’engagement et de faveur envers le socialisme comme pour l’expérience communiste comment expliquer cet infléchissement comme sa critique sans partage du communisme qu’il fera en 29 dans le malaise ? C’est là de nouvelles questions auxquelles il convient de s’affronter. Pris dans cette chronologie, vous le voyez, il n’est plus tout à fait sûr que le pessimisme freudien puisse être interprété comme de la lucidité sur l’avenir sombre qui vient. Non pas parce que Freud se tromperait à propos de la pulsion de mort qui s’exprime dans le champ social : c’est précisément le contraire. Cette reconnaissance de l’expression de la violence et de l’agressivité n’implique pas par elle-même un repli dans un pessimisme anthropologique. On pourrait même penser l’inverse : cette reconnaissance de la pulsion de mort dans l’époque peut être une invitation à poursuivre l’engagement et l’éthique propre aux années 20. Ici il faut remarquer et reconsidérer également la posture de Freud par rapport à ses collègues. La plupart d’entre eux pendant toutes les années 20 ont été très engagés et, pour une part significative d’entre eux, ils vont continuer à l’être dans ces années 30 malgré sa nouvelle orientation.

De ce point de vue-là, il faut aussi réévaluer la manière dont l’historiographie traite de Reich qui bien souvent est un analyste qui est dévalorisé parce qu’à la fin de sa vie il a tout simplement sombré dans le délire. Avec ses discours sur l’Orgone notamment. Mais cette lecture rétrospective et déshumanisante occulte complètement la séquence qui nous intéresse qui est celle des années 30. Reich y reste dans une position éthique qui est tout à son honneur puisque malgré l’adversité et la barbarie qui monte, il reste dans le sillage freudien des années 20 selon lequel l’analyste doit être auprès des plus démunis. Il ne doit pas être neutre et ne peut pas être du côté des dictatures et ne peut pas non plus s’abstenir d’agir. Et donc Reich va critiquer ouvertement et officiellement dans les années 30 (alors même que Hitler arrive au pouvoir) le parti nazi, ce que lui reprochera l’establishement analytique, par l’intermédiaire d’Ernest Jones. Il faut remarquer ici l’orientation pratique nouvelle promue par Freud lui-même. Il s’agit de « sauver la psychanalyse » : celle-ci doit s’adapter et vivre dans les institutions nazies. C’est la raison pour laquelle dans cette séquence c’est l’argument de la « prétendue » neutralité de l’analyste qui est largement promu. Cette nouvelle orientation théorico-pratique sera une catastrophe puisque l’institut de Berlin deviendra plus tard l’institut Goeiring. Reich, Fenichel, Langer, Eidingon (pour ne citer que ces analystes) ne souscrivent absolument pas à cette nouvelle orientation. En réalité, c’est le champ analytique lui-même qui se fracture de l’intérieur. Cette dernière a été jusqu’alors insuffisamment aperçue et étudiée, quand elle n’a tout simplement pas été escamotée. J’essaie donc de retracer dans le livre les parcours de certains de ces analystes qui, s’engageant dans la résistance, essaient de penser analytiquement la situation et les leviers psychiques qui pourraient contribuer à y remédier. C’est éminemment le cas, bien sûr, de Reich qui dans cette séquence pose de nouvelles questions psychanalytiques : comment se fait-il que les masses vont plébisciter Hitler ? Et comment analytiquement penser cela et essayer de produire des contre dispositifs pour que la subjectivation politique ne bascule pas du mauvais bord et que l’intérêt de classe ne soit trahi par l’intérêt libidinal. Reich, du point de vue de l’histoire et de la question que pose l’histoire aux analystes de cette période, est tout à fait décisif. Il faut réévaluer cette séquence à l’aune de ces questions historiques : l’enjeu n’est pas moins théorique que éthique.

LVSL – Avec les figures de Wilhelm Reich et de Marie Langer que vous désignez dans votre livre, on découvre l’existence de psychanalystes qui étaient engagés en faveur du communisme. Quelle a été, à l’époque, la réception de leurs écrits, qui allient approche marxiste et approche freudienne, par les marxistes ?

F G-G – Dans les années 20, 30, Reich est extrêmement important. Alors ça aussi ça a disparu dans le récit historique classique, mais la formation des psychanalystes de la troisième génération passe par Reich. Il est reconnu comme un formidable clinicien. Par ailleurs, dans cette séquence, la plupart des analystes sont politisés, comme je l’ai longuement rappelé. La promotion de l’argument de la neutralité de l’analyse vient plus tard. Elle est intimement lié au contexte des années 30 : pas moins de cinq textes paraissent sur ce sujet dans ces années dont un texte de Freud lui-même (la psychanalyse est-elle une conception du monde ?). Donc l’idée contemporaine qui circule dans certains milieux analytiques réactionnaires qui consiste à promouvoir la posture selon laquelle l’analyste doit être neutre, ne doit pas s’occuper de la politique, et qu’autrement son engagement serait le symptôme d’une analyse ratée parce que l’engagement politique serait en réalité un délire de paranoïaque, s’éclaire ici historiquement. La genèse de cet argument est en effet plus que douteuse.

« Reich postule que la domination politique est possible dans la mesure où l’intérêt libidinal prend le pas sur l’intérêt de classe. »

À rebours de cette “neutralisation” historiographique, Reich est une figure essentielle et c’est la raison pour laquelle dans les années 30, quand on a cherché à le mettre dehors, car il était juif et rouge, ce qui n’était pas conforme à la doctrine nazie, ils n’ont pas pu le faire officiellement, dans l’IPA (International Psychoanalytical Association), dans l’association de Freud. Il était trop important pour que cela se fasse officiellement. Ils l’ont donc fait secrètement. Même Anna Freud, la fille de Freud, dans sa correspondance avec son père, s’interroge en disant qu’ils ne savent pas si l’avenir de la psychanalyse ne sera pas reichien. Reich a une telle importance que ses travaux, son orientation structurent le champ analytique de cette époque et cette importance-là, elle a complètement disparu dans l’historiographie, qui est largement hérité d’Ernest Jones. Comme vous le savez, Jones a fait une grande hagiographie de Freud qui est reprise par la plupart des analystes contemporains, mot pour mot. Ce sont ces représentations-là qui sont dans l’esprit contemporain. Il faut donc remettre l’histoire sur ses jambes. Les faits sont les suivants : Reich est très important à l’époque et on ne peut pas le virer comme ça du milieu analytique.

Il va inventer l’organisation Sexpol pour contrer le basculement des masses dans le fascisme. Je parle de Sexpol car c’est important par rapport à votre question. L’idée de Reich c’est que ce qui permet la domination politique c’est lorsque l’intérêt de classe est trompé. Comment cela est possible ? Ce n’est pas seulement parce que les classes dirigeantes auraient menti. Cela n’est pas d’abord un problème de tromperie ou de communication qui viserait la manipulation. C’est plus profondément (et c’est l’apport de la psychanalyse) parce qu’il y a l’intérêt libidinal qui prend le pas sur l’intérêt de classe. C’est quand la désirance pour le chef fait qu’on veut un leader, on désire un leader pour nous protéger et nous venger, indépendamment d’une analyse rationnelle de la situation socio-économique et des intérêts sociologiques propres aux groupes en présence.

On le voit c’est la libido qui est en jeu et non pas d’abord la rationalité. Ce qui signifie également que le pouvoir joue sur celle-ci en se l’appropriant à son profit. La répression politique n’est pas sans effet sur le sujet et le refoulement. Il convient donc de voir comment sociologiquement cette répression politique s’organise très concrètement dans la vie ordinaire des masses, c’est à dire comment elle s’inscrit libidinalement. Si l’on admet cette analyse l’enjeu devient alors de savoir comment lever le refoulement sexuel sur lequel repose le pouvoir fasciste. De nouveau il y aura une possibilité de penser en conformité avec son intérêt de classe. De ce point de vue-là, il fonde Sexpol, qui est la combinaison de sexe et politique, dans la continuité pour lui de l’enjeu des policliniques freudiennes.

Il va tout simplement faire des conférences où il répond aux questions des ouvriers, des questions ordinaires que ces gens modestes se posent par rapport à leur misère sociale et sexuelle et il y répond avec vérité et franchise. Par ailleurs, il impulse un mouvement d’éducation sexuelle et de prévention, de promotion des méthodes contraceptives, à destination des plus jeunes. Sexpol est un peu l’ancêtre du planning familial. Il va dans la Ruhr, une région particulièrement sinistrée et qui est acquise au national-socialisme, et il fait ses conférences sur la sexualité des adolescents, l’avortement etc. et il va rencontrer un grand succès puisque des centaines de femmes national-socialistes changent de bord et rejoignent ou s’inscrivent au parti communiste. Il vérifie sa thèse in situ, dans la pratique.

La difficulté, évidemment, c’est que pour la plupart des partis communistes de l’époque, la révolution, elle doit être rationnelle, historique mais pas sexuelle. La question sexuelle est à l’époque, une question bourgeoise. Évidemment, ça ne répond pas à la doctrine. Le PC commence à être à bout quand des étudiants se révoltent parce qu’ils veulent chacun leur chambre et pas être tous dans un dortoir car ils veulent pouvoir vivre leur sexualité. Il y a des résonances avec ce qu’il se passera plus tard dans les années 60. Toute révolution contient une part sexuelle ou de jouissance et même toute forme d’oppression, et ça l’analyste le sait toujours et doit se positionner politiquement par rapport à cette dimension. Reich a très tôt cette intuition, qui est déjà une intuition chez Freud mais sa question c’est de pouvoir s’en servir pour éviter un basculement de la jouissance dans une jouissance collective fasciste pour le dire rapidement. En dépit de l’efficacité de son action, la réception du PC est une réaction outrée et du même coup l’alliance que lui et ses partisans avaient faite avec le PC va s’arrêter net et Reich va être chassé. La révolution prolétarienne n’a pas débouché sur une révolution sexuelle.

LVSL – Par ailleurs, ces deux figures ont constaté que la misère sociale, en particulier pour les femmes pauvres pour Marie Langer, était une condition essentielle de la misère psychique. Du côté du mouvement dominant de la psychanalyse actuelle, que vous désignez par le terme « psychanalysme », conteste-t-on ce lien ?

F G-G – Je pense qu’on ne l’étudie pas assez. Ce sont des questions que tout sociologue a en tête mais face auxquelles de nombreux analystes sont dans une forme de résistance ou d’oubli. C’est étrange car la pratique en institution confronte obligatoirement les praticiens à la dimension socio-économique. Et pour beaucoup de mes collègues cette question n’existe tout simplement pas. Soit par déformation à cause d’une certaine psychanalyse trop étriquée, qui s’intéresserait qu’au sujet en tant que sujet familial, mais d’une famille étonnement déconnectée de la vie sociale et économique. Soit par méconnaissance, tout simplement, parce que nombre d’entre eux ne lisent pas les autres disciplines, ce qui arrive aussi.

Évidemment que la misère sociale – et je travaille beaucoup en banlieue – a des effets psychiques graves et donc ce que les psychiatres appellent la maladie mentale, frappe inégalement les classes sociales. De fait, nous manquons d’une orientation générale des études sur les maladies mentales comme rapport au social. Cela c’est toute la question de la psychopathologie.

Ce que je classe dans le psychanalysme, c’est la réduction du malaise à des dimensions psychiques, individuelles seulement. Freud l’a abordé, Reich davantage, Langer aussi et je dirais tout analyste un peu honnête qui travaille avec des gens plus pauvres ne peut pas échapper à cette question et quand il y échappe, il fait du psychanalysme. C’est-à-dire qu’il pathologise un symptôme dont il semble ignorer l’aspect social pourtant décisif, ce qui est grave. Ignorer les conditions sociales et la répression qui peuvent amener ou favoriser la misère psychique voire la folie du sujet n’est pas anodin. Cela revient, peu ou prou, à se mettre au service du pouvoir politico-économique.

LVSL – Un des points cruciaux de la pratique psychanalytique de la clinique de La Borde et du Sozialistisches Patientenkollektiv (SPK), le « Collectif socialiste de patients » d’Heidelberg, a été de décloisonner la psychanalyse. Celle-ci ne doit pas seulement relever du médecin, mais être exercée par tous les agents de l’institution. Y a-t-il aujourd’hui des cliniques en France, ou ailleurs dans le monde, où subsiste une telle pratique de la psychanalyse ?

F G-G – Cela existe. Alors à la Borde, dans une certaine mesure, et ailleurs, dans une certaine mesure. Mais oui, des expériences de ce type existent toujours.

LVSL – C’est plus limité comme expérience désormais ? Y a-t-il eu une évolution dans les pratiques ? Un rétrécissement ?

Le contexte se rétrécissant, tout se rétrécit partout. Ce sont des phénomènes systémiques. Si vous voulez, dans les années 70, les hôpitaux, même ceux qui ne se revendiquent pas de la psychothérapie institutionnelle, les hôpitaux psychiatriques ont ouvert leurs portes. Aujourd’hui l’État met des gardes-chiourme à l’hôpital et paie des sociétés de vigile plutôt que de mettre plus d’infirmiers formés parce qu’il y a un contexte politique extrêmement régressif. Les conditions institutionnelles se dégradent et il est plus compliqué d’avoir une pratique ouverte et même une pratique analytique dans une institution psychiatrique. Mais cela existe, cela existe toujours à la Borde et dans de nombreux endroits.

« Tout l’enjeu pour les gens qui se sont lancés dans le champ de la psychiatrie institutionnelle, c’était de partir de la marge, l’hôpital psychiatrique, les prisons, pour modifier ces endroits coercitifs de l’intérieur, de telle sorte qu’à la fin les conditions institutionnelles soient tellement transformées que la révolution à venir parte de là. »

Le champ de la psychothérapie institutionnelle a un dispositif très particulier. C’est notamment le club : il s’agit d’un opérateur institutionnel pour subvertir l’établissement psychiatrique puisqu’il est remis au club la responsabilité d’organiser la vie quotidienne. Le club est donc une association, qui existe légalement, et à qui on donne la tâche d’organiser la vie quotidienne et dans lequel il y a le soignant et le soigné. Donc déjà si vous faites ça dans l’hôpital psychiatrique, cela va modifier toute la structure et tout l’établissement, les règlements. Après la question c’est jusqu’où on la pousse, cette orientation. Puisqu’à la fin des fins, dans la version de Guattari, c’est la fin du psychiatre. Le psychiatre c’est quand même au départ le personnage à qui l’État – dans son utilisation répressive – donne le pouvoir légal pour gérer les troubles dans l’ordre bourgeois. N’oublions pas que c’est un décret de 1838 qui fonde conjointement la police et la psychiatrie. Si vous faites du bazar dans la rue parce que vous entendez des voix, on vous met en psychiatrie. Si c’est parce que troublez l’ordre public pour des raisons politiques, là où on vous met en prison. La psychiatrie au départ c’est pour préserver l’ordre bourgeois, cela concerne les limites de l’ordre capitaliste.

Tout l’enjeu pour les gens qui se sont lancés dans le champ de la psychiatrie institutionnelle, c’était de partir de la marge, l’hôpital psychiatrique, les prisons, pour modifier ces endroits coercitifs de l’intérieur, de telle sorte qu’à la fin les conditions institutionnelles soient tellement transformées que la révolution à venir parte de là. C’est un projet qui est à mon avis tout à fait pertinent et audacieux mais qui n’a pour l’heure pas beaucoup avancé et sans doute reculé bien qu’il existe toujours. D’où la critique de la fonction politique du psychiatre et l’idée que par le biais de club et d’autres instances similaires il doit déléguer son pouvoir décisionnaire.

À cette occasion il se peut que le psychiatre s’angoisse et qu’un fantasme d’éclatement le traverse. En réalité, c’est sa fonction sociale qui, en quelque sorte, est éclatée sur le collectif soignant-soigné. Les décisions qui étaient autrefois dévolues à un seul sont collectivisées, ce qui va autoriser une resubjectivation sur un mode non hiérachique des acteurs de l’institution Ce dispositif où l’on éclate sur le collectif soignant-soigné les décisions qui étaient autrefois dévolues à un seul, va permettre une resubjectivation des acteurs. Un ordre dans lequel la psychanalyse a toute sa place, du point de vue d’une analyse dite institutionnelle justement : il s’agit, en effet de « désimaginariser »la fonction sociale du soin. Elle n’est pas l’attribut du médecin.

Ce que je vois par ailleurs en ce moment c’est qu’il y a des nouveaux chefs qui sont mis en place dans une idéologie managériale par le biais des agences régionales de santé, il y a la même chose partout, c’est systémique. C’est la vision de l’ordre néolibéral qui met en place ces dispositifs qui produit des effets de subjectivation, des effets sur l’inconscient, des burn-outs et des manières de penser les groupes de façon utilitariste. Ces gens-là arrivent, n’ont aucune connaissance de la maladie mentale et des terrains et donc ils se retrouvent en position de chefs et ils sont par ailleurs eux-mêmes maltraités puisqu’on leur donne une tâche impossible, qui est de traiter managérialement des structures qui n’ont pas vocation à être traitées comme ça. Ils ne tiennent pas. Ils tiennent un an ou deux. Le malaise dans le champ social, comme à l’hôpital, frappe les travailleurs ordinaires, les infirmiers, les assistantes sociales etc. mais il frappe aussi les directeurs locaux qui sont en réalité formés sur le mode managérial qui ne peut pas fonctionner à cet endroit (mais le peut-il ailleurs ?). Et du coup ils font des burn-outs les premiers. Au passage, ils ont bien entravé et fait souffrir les gens de l’institution mais c’est eux en fait qui sautent d’abord.

LVSL – Il y a un texte de Mélanie Klein qui parle de la bonne autorité tout comme elle parle de personnalités fortement intégrées plutôt que de personnalités autoritaires. Elle dit que c’est comme un tuteur sur lequel le lierre peut pousser parce que la bonne autorité permet sa contestation et donc est-ce que l’on pourrait imaginer une reformulation de la théorie de l’autorité, y compris en politique, qui va dans ce sens-là ? Est-ce que c’est souhaitable comme direction de recherche ?

F G-G – Pour l’expérience de La Borde, et de ce que j’en ai compris, il y a des exemples concrets et micro-institutionnelles qui sont très intéressants. Au départ dans l’après-guerre, ils employaient le tout-venant : des paysans du coin, des femmes de ménage. Hormis le médecin et l’infirmier, il n’y avait pas encore tous ces métiers spécialisés. C’était les gens du coin qui étaient recrutés. Cela ne les a pas empêchés de soutenir leur projet révolutionnaire : au contraire. En effet, il n’était pas question d’attendre un grand chef ni le grand soir, alors comment s’organiser ici et maintenant pour changer l’ordre aliéné des choses, changer la vie ?

Maintenant là qu’est-ce qu’on fait ? En tant que psychiatre, chef, qu’est-ce que l’on fait pour faire aboutir ce projet ? Et même plus : comment faire pour que ce projet parte de la marge, de l’hôpital et de la prison. Donc qu’est-ce qu’on fait ? Il dit : je délègue mon pouvoir. Il faut que tout le monde soit formé à l’analyse : le jardinier, l’infirmier. Mais aussi il faut que le psychiatre aille faire la cuisine, passe le balais puisque là vous voyez on travaille la dimension d’une aliénation sociale qui est aussi une aliénation imaginaire qui est inscrite dans l’inconscient. La désimaginarisation des rôles sociaux par l’acte (c’est-à-dire on déplace les gens de leur fonction) va produire déjà un effet subjectif et inconscient. Ce qui va permettre du coup à une femme de ménage de ne pas faire que femme de ménage, de s’autoriser davantage de relations avec le patient. Car dans l’hôpital d’aujourd’hui les femmes de ménage sont bien souvent réduites à ne faire que le ménage. La direction peut parfois même leur demander de ne pas parler au patient. A l’inverse, il y a le cas paradigmatique à La Borde de Georgette, dont je parle dans le livre. Georgette est une dame du coin qui, au départ, est embauchée comme employée de service. Mais la ventilation de la fonction soignante lui permet peu à peu d’excéder la seule fonction dite de service et de ménage. Georgette se met à veiller les patients, à donner les médicaments, etc … , de sorte qu’on ne sait plus ce qui la distingue d’un infirmier par exemple. Dans la mise en pratique d’une autorisation aux membres de l’institution et même d’un encouragement à sortir de la fonction et des rôles se joue quelque chose de décisif. Cette ouverture va permettre de subjectiver autre chose aux membres de l’institution. Ce n’est qu’ensuite que cela peut être formalisé ou officialisé statutairement : ce sera le cas avec la mise en place du statut de « moniteur psychiatrique » qui permet de ne plus distinguer personnel de service et personnel de soin et implique également un partage des salaires. La révolution ne s’impose pas d’en haut.

LVSL – L’autorité c’est celle qui met en place ce genre d’organisation.

F G-G – Je crois surtout que cela déplace la question de ce que l’on entend par autorité, puisque l’horizon de ce type de perspective est de sortir de ce problème au profit d’une perspective libertaire. En revanche, peut-être qu’au départ il faut au moins un projet ou une perspective parce que ce n’est pas inné. Sauf si tout le monde a lu la théorie politique, la critique sociale, ait compris ce qu’est l’inconscient. Il y a à initier quelque chose de pratique : c’est l’intérêt de cette perspective… ou bien alors on reste entre intellectuels, entre gens cultivés avec un horizon politique. L’enjeu d’une désaliénation c’est d’abord la mise en pratique concrète de dispositifs dans lesquels les acteurs sociaux ont des marges beaucoup plus grandes pour faire autre chose que ce qu’on leur a dit que normalement ils devaient faire. Il faut qu’ils le supportent, cela peut être angoissant. Il y en a qui partent, ils se fâchent : “Oh non moi je suis que jardinier, ne m’emmerdez pas avec les symptômes du patient, c’est bon hein, ça c’est le truc des docteurs”. Et d’autres qui au contraire, à l’occasion de cette dynamique de groupe micro-politique, vont s’émanciper. Un groupe n’est pas qu’aliéné il peut devenir, comme le disait Guattari, groupe sujet. On constate cela lorsque les règles hiérarchiques et disciplinaires sautent. Par exemple lors d’un mouvement de grève. Par exemple chez les Lip, ou à Nuit debout, ou pour les Gilets Jaunes. Les gens, d’un seul coup, subjectivent autre chose et s’éveillent à eux-mêmes dans des dimensions qu’eux-mêmes n’avaient pas parfois soupçonnées. C’est l’enjeu des groupes émancipés. Il s’agit de créer des conditions favorables à une subjectivation politique émancipée. La plupart des acteurs, lorsque cela arrive, parle d’un avant et d’un après. Par exemple lorsque vous regardez les film sur la grève des Lip, c’est très clair. Il y a quelque chose qui se passe dans le groupe et qui précipite la subjectivation des gens qui participent à l’expérience.

LVSL – Les gilets jaunes aussi oui …

F G-G – Oui, il y a des émergences collectives et subjectives de groupes. L’enjeu de la psychothérapie institutionnelle c’est de produire les conditions qui vont permettre cette émergence subjective. On ne peut pas le décréter mais on peut faire des choses qui vont favoriser l’émergence de ces transformations dans les pratiques.

LVSL – Christopher Lasch (1932-1994), dans La Culture du Narcissisme : la vie américaine à un âge de déclin des espérances, explique que, dans la civilisation occidentale, le narcissisme n’est plus seulement un trait de caractère, mais un trait de la culture. L’individu, confronté perpétuellement à des angoisses, qu’elles soient d’ordre personnelles ou collectives, chercherait, par le plaisir éphémère que procure la consommation de la marchandise, à se distancier de celles-ci, bloquant toute idée d’altruisme et in fine toute transformation libératrice de la société. Cette thèse est d’ailleurs reprise par l’extrême droite. Comment vous situez-vous par rapport à cette thèse ? Le désespoir est-il notre seule issue ?

F G-G – Ce n’est pas étonnant que Lasch soit repris par l’extrême droite. Cette espèce de description savante qui semble critique de la société contemporaine en fait, en réalité, le lit. Elle prend les acteurs sociaux et les citoyens pour des imbéciles non sans les moraliser, voire les culpabiliser. Elle psychologise des problèmes socio-économiques. En réalité, cette approche n’est pas critique du tout, elle est simplement décliniste. Elle n’est pas lucide elle est toute hallucinée par un passé mythifié. « C’était mieux avant », du temps du père, de l’autorité, du temps de la différence des sexes, etc… On voit bien ici pourquoi elle peut séduire l’extrême droite, voire en quoi elle est en elle-même réactionnaire. D’une certaine manière, elle relève elle aussi d’une forme de pessimisme du point de vue pratique : elle ne propose aucun horizon ou alors elle sous-entend qu’il faut revenir à l’on ne sait quelles vraies valeurs ! Ce pessimisme, je crois, est une faute éthique Et encore plus pour un analyste ! Si l’homme est un loup pour l’homme, alors abandonnez tout ! C’est une posture indigne. Cela ne veut pas dire qu’il faille être benoîtement optimiste. Mais face à la pulsion de mort qui peut se déchaîner dans une société ou dans un sujet, il n’y a pas à succomber au pessimisme. Il y a à continuer de penser. Ce qui fait l’analyste c’est qu’il ne cède en rien à la pulsion de mort. La pensée analytique n’ignore pas la pulsion de mort, elle s’y affronte et y objecte. C’est ce qui peut permettre parfois à certains patients de pouvoir continuer à vivre.

« C’est très problématique je trouve, qu’un analyste se revendique d’un tel pessimisme fondamental. Pour sa pratique mais même par rapport à la production du savoir analytique. Car en fait, par ces opérations, on nourrit l’impasse. »

Plus le temps passe, plus je reçois des gens qui vont mal, j’ai des équipes qui reçoivent des gens qui vont très mal, c’est affreux, ce que j’entends est affreux. Bon. Est-ce que je vais en déduire une nature humaine ? Qu’est-ce que c’est que cette posture pontifiante sur la fin de la civilisation ? En quoi cela peut aider les personnes qui se trouvent confrontés à des problèmes existentiels ? En réalité, ce sont des curés ! C’est une faute éthique.

De ce point de vue là, Lacan a toujours objecté. Dans le texte Télévision, il se dénonce lui-même comme capturé par les objets de consommation et de divertissement, les écrans télévisuels notamment. Mais il ajoute que cela ne peut pas durer éternellement, le pouvoir de séduction de ces objets ne peut pas combler réellement le manque du désir humain. Pire, en renforçant le manque, la perception que « ce n’est pas cela » qui comble, ces objets et la société qui les produit suscitent de plus en plus d’angoisse et de rejet. Et nous ne sommes pas dans une société totalement atone sur le plan politique ! Il faut arrêter de dire que tout va à vau-l’eau. Lacan lui-même disait dans ce texte qu’il n’était pas pessimiste de ce point de vue. Il n’était pas optimiste non plus, mais cela ne l’empêchait pas de réfléchir à la pratique, à la posture éthique de l’analyste face à la société de consommation et aux difficultés spécifiques qu’elle impose aux individus pour entendre leurs désirs.

Quant au pessimisme freudien celui-ci est vraiment à circonscrire à cette séquence très particulière des années 30 que j’ai évoqué. Freud a cru un temps qu’il y avait une possibilité de réforme, qu’enfin on allait sortir de la guerre et il a été désillusionné. Comme il le dit lui-même, il a renoncé à « ses espoirs de jeunesse ». Par ailleurs Freud dans cette séquence avait également encore perdu un fils et souffrait d’un cancer depuis bien longtemps (il subira 38 opérations). Face à un tel déluge de malheur personnel et collectif, on a le droit d’être pessimiste. Enfin, la doxa oublie souvent que Freud lui-même n’accordait pas beaucoup d’importance théorique au Malaise dans la civilisation. Il le dit lui-même, le Malaise de la civilisation, « c’est une digression », « je ne suis pas sûr d’avoir raison » … En revanche, ce qu’on en a fait après, dire que c’est l’acmé de sa théorie etc. là il y a un problème. Rien ne nous dit que Freud, s’il avait vécu plus longtemps et notamment l’après-guerre, aurait maintenu une telle position.

C’est très problématique je trouve, qu’un analyste se revendique d’un tel pessimisme fondamental. Pour sa pratique mais même par rapport à la production du savoir analytique. Car en fait, par ces opérations, on nourrit l’impasse. Une telle posture ne concerne pas la vérité du social puisqu’elle la psychologise. Bien plutôt elle semble trahir la psychologie de l’auteur. La vérité du social, on n’en sait rien, elle est toujours à discuter, à remettre en jeu.

L’expérience de Tosquelles de ce point de vue-là est tout à fait paradigmatique puisqu’il invente, entre guillemets, la psychothérapie institutionnelle en période de guerre. Dans les camps, à Saint-Alban, sous le régime pétainiste, vous voyez. Donc, le pessimisme intégral est une lâcheté, pas une posture raisonnable. L’analyste sait que partout où il y a oppression, il y a résistance.

Le problème des analystes je crois que c’est qu’ils lisent des très mauvais sociologues et que les sociologues lisent de très mauvais analystes. Ils ont une vision apocalyptique. Ils la mettent en théorie. Ils ne la questionnent pas. C’est un problème éthique car ils ne questionnent pas les effets politiques d’une telle vision du monde qui n’est pas neutre. Vous voyez c’est comme quand René Laforgue à la fin des années 1920 justifiait la violence faite aux masses parce qu’il postulait qu’il y avait un désir sadomasochiste dans les masses. C’est du psychanalysme ça.

LVSL – Dans le « discours de l’université », il y a aussi le « discours du maître » selon Lacan …

F G-G – Oui, bon on connaît la chanson… La critique de l’université est aujourd’hui un peu trop facile. Car, ce que je constate aujourd’hui c’est qu’il y a davantage de liberté pour penser à l’université que dans les écoles de psychanalyse. Donc il y a un problème spécifique d’organisation de la psychanalyse dont je ne crois pas que la forme scolaire soit une réussite. Personnellement je ne suis pas venu à la psychanalyse pour aller à « l’école » … D’autant plus qu’il s’agit, le plus souvent, d’écoles de soumission à un maître. Ces organisations hiérarchisées hégémoniques ne sont pas sans rapport avec le type de productions savantes réactionnaires que je critiquais tout à l’heure. Il faut interroger ces manières d’articuler les concepts analytiques pour produire des visions apocalyptiques et interroger les intérêts particuliers de ceux qui les produisent. Qu’est-ce qu’ils nourrissent en faisant cela ? Au fond ils ont certainement un savoir à l’image de ce qu’ils font. La psychanalyse ce n’est certainement pas cela. La psychanalyse a beaucoup plus avoir avec la liberté mais, pour reprendre le titre d’un vieil ouvrage sur la question, peut-être la craignent-ils trop ?

LVSL – Merci à vous pour cet entretien.

F G-G – Merci à vous.