La crise structurelle de la Ve République, marquée par un recul des libertés fondamentales et de l’activité démocratique ces dernières années, contamine désormais l’échelon local, encore il y a peu le dernier bastion de confiance citoyenne envers les politiques. Une enquête universitaire commandée par l’Association des Maires de France en 2024 révèle que 83 % des maires jugent leur mandat « usant pour leur santé », tandis que 2 400 démissions depuis 2020 soulignent la gravité de la situation. Alors que la défiance citoyenne atteint des sommets, les défis écologiques et sociaux exigeraient une gouvernance locale renforcée. À l’inverse, la lourdeur administrative, le développement des intercommunalités et la perte d’autonomie fiscale ont abouti à une perte d’autonomie des collectivités locales. Pourtant, des expériences concrètes renforcent une forme d’espoir et permettent d’envisager des alternatives. Alors que l’échéance des municipales 2026 arrive déjà à grands pas, enquête sur les terrains de la démocratie municipale.

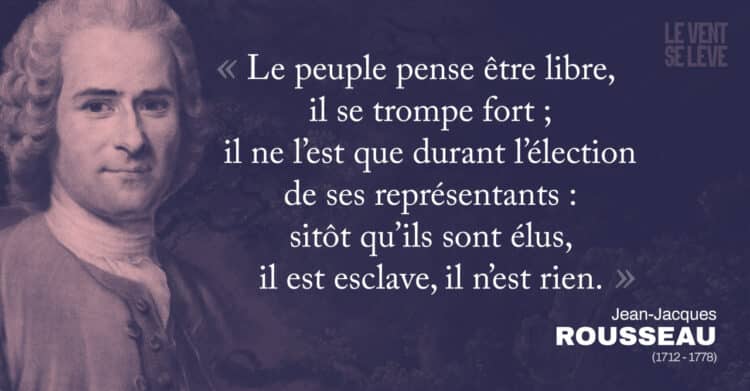

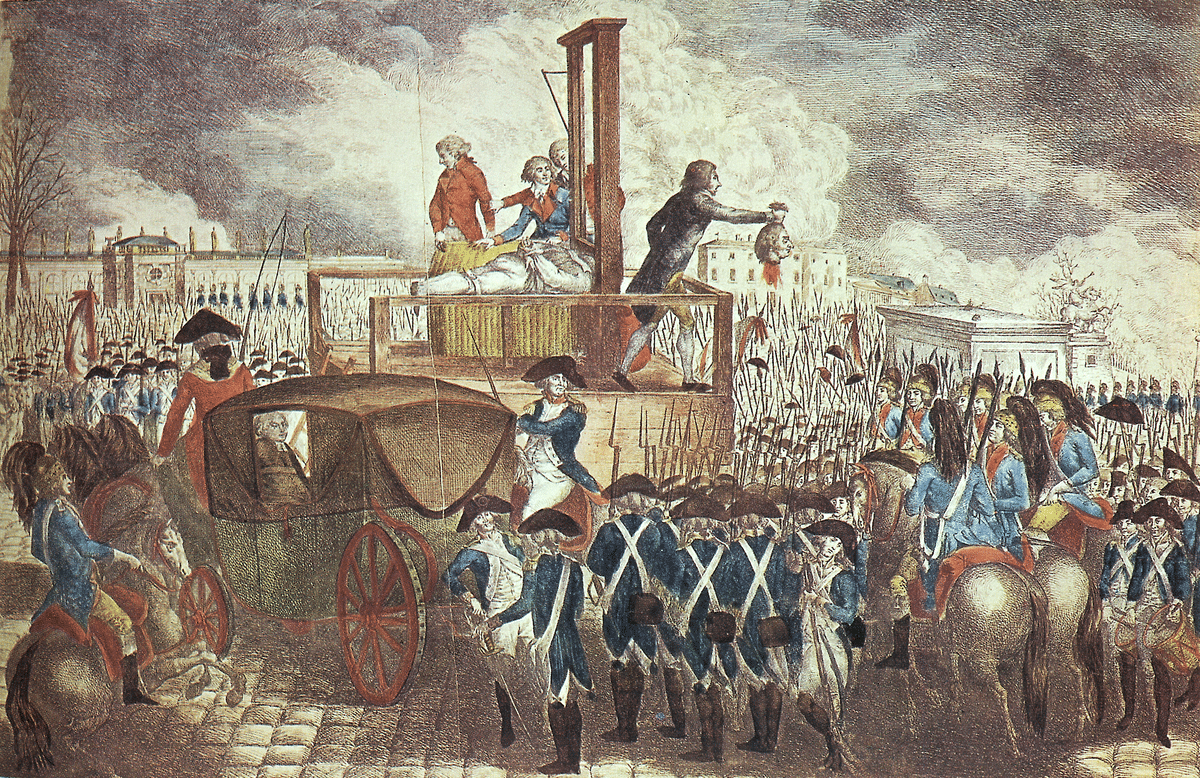

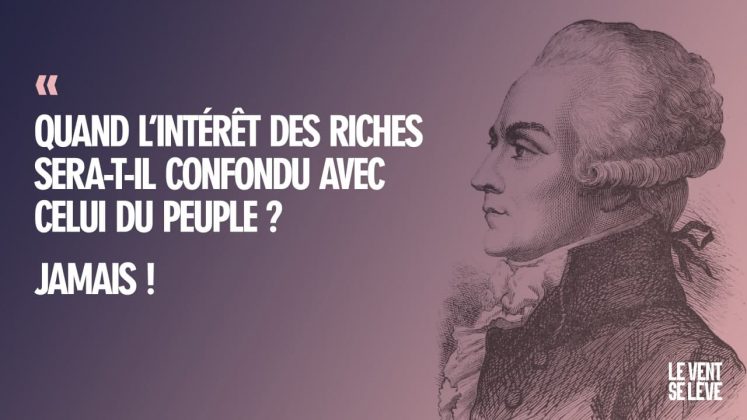

L’idée de participation citoyenne n’est pas une idée totalement neuve. En parallèle de la tradition républicaine jacobine, des expériences marquantes de démocratie directe ont pu s’expérimenter au fil de l’histoire. Portés par des courants souvent qualifiés de socialistes démocratiques, de municipalistes ou de fédéralistes, ces mouvements défendaient entre autres des modèles fondés sur des « contrats de fédération, dont l’essence est de réserver toujours plus aux citoyens qu’à l’État » comme l’écrivait Pierre-Joseph Proudhon dans Le Principe fédératif en 1863 .

La riche histoire de la participation citoyenne

À la fin du XIXe siècle, alors que la République s’installe en France, l’expérience de la Commune de Paris en 1871 fait figure de symbole. Avec un retentissement mondial, cet événement marque les esprits non seulement par sa répression sanglante – des dizaines de milliers d’habitants massacrés par l’armée – mais surtout pour être une tentative de sécession d’une ville vis-à-vis de l’administration centrale perçue comme illégitime. La Commune met en œuvre une démocratie directe sur l’espace public et expérimente l’autogestion dans les ateliers ouvriers. On parle alors de première démocratie ouvrière. Dans les années suivantes, la conquête de premières municipalités par des forces du mouvement social, comme Commentry en 1882, Marseille en 1892 et Lille en 1896, amorce des avancées majeures. Parmi elles : la municipalisation des services publics ou l’organisation de la distribution de l’eau et du gaz. Mais cette participation au pouvoir divise également le mouvement socialiste. Entre partisans de la réforme et défenseurs d’une opposition à toute prise des pouvoirs, y compris les exécutifs locaux, les stratégies s’opposent.

La conquête de premières municipalités par des forces du mouvement social, comme Commentry en 1882, Marseille en 1892 et Lille en 1896, amorce des avancées majeures. Parmi elles : la municipalisation des services publics ou l’organisation de la distribution de l’eau et du gaz.

Au XXe siècle, la France est le théâtre d’expérimentations démocratiques aux formes variées. Parmi elles, les Groupes d’Action Municipale (GAM), est un mouvement né dans les années 1960-1970, il défend une démocratie citoyenne. Initiés à l’échelle locale, notamment à Grenoble où une liste remporte l’élection municipale en 1965, ces groupes rassemblent syndicats, collectifs citoyens et associations. Convaincus que les partis traditionnels ne répondent déjà plus aux aspirations démocratiques, ils prendront rapidement une dimension nationale avec près de 150 unités à travers le pays. Malgré de belles épopées, ce mouvement n’est qu’éphémère et ne parvient pas à donner une véritable révolution des pratiques politiques locales. Plus tard, certaines villes s’imposeront comme des pionnières de la démocratie locale, comme la commune alsacienne de Kingersheim (Haut-Rhin) qui s’est distinguée par des processus délibératifs innovants.

Le phénomène n’en est pas pour autant linéaire. Loïc Blondiaux, chercheur au Centre Européen de Sociologie et de Science politique et spécialiste des pratiques démocratiques, précise ces fluctuations historiques. « Après le bouillonnement des années 1960-1970, et un recul conséquent dans les décennies 80-90, les années 2000 marquent le retour d’une volonté de démocratisation de l’échelle locale ». Celui qui avait théorisé au début des années 2000 « l’impératif délibératif » note l’effervescence autour d’un nouvel élan à analyser, selon lui, en réponse « des grands mouvements sociaux français et internationaux de ces dernières années », tout en poursuivant, « ce sont bien les municipalités qui sont aujourd’hui les lieux de l’innovation sociale et politique. Cela dans un paysage national toujours plus en polycrise. »

La « démocratie participative » a souvent suscité ces trente dernières années des espoirs rapidement déçus. Au point où les mots en sont devenus suspects.

Pourtant, la « démocratie participative » a souvent suscité ces trente dernières années des espoirs rapidement déçus. Au point où les mots en sont devenus suspects. Selon de nombreux observateurs, elle a pu être instrumentalisée par les responsables politiques pour devenir un « tout changer pour que rien ne change » , très souvent réduite à une simple vitrine. Une consultation symbolique qui est devenue une forme de label publicitaire à des fins de promotion du territoire. Assistons-nous de nos jours au début d’un nouveau chapitre de la démocratie locale ?

Une nouvelle ampleur depuis les municipales de 2020 ?

Ce récent engouement, Élisabeth Dau l’a observé de près depuis la création de la coopérative Fréquence Commune – qui accompagne les collectivités pour mettre en place des outils de démocratie locale – en 2019, dont elle est aujourd’hui la directrice des études et recherches. Elle affirme la dynamique des dernières élections : « Nous ne nous attendions pas, avant 2020, à un mouvement d’une telle ampleur. Nous pensions qu’une cinquantaine de listes se lanceraient, mais ce sont finalement plusieurs centaines de listes qui ont vu le jour. C’était un véritable souffle de renouveau dans différents territoires. Malgré le contexte sanitaire, certaines listes ont réussi à remporter des municipalités, preuve d’une réelle attente citoyenne. »

Depuis, les travaux menés par la coopérative visent à cartographier les initiatives, à favoriser leur mise en réseau et à accompagner les expérimentations locales. « Avec beaucoup d’humilité, nous cherchons à raconter ce qui fonctionne. Tout n’est pas simple : il faut trouver un équilibre entre “gouvernance” et “action”. La pratique de la démocratie citoyenne à l’échelle municipale s’inscrit dans le long terme », explique Thomas Simon, cofondateur chargé des actions sur le terrain. Le site de Fréquence Commune propose ainsi des outils de suivi destinés aux municipalités et collectifs souhaitant s’engager dans un processus de transformation démocratique.

Pour Élisabeth Dau « la démocratie est un combat contre l’atomisation ». « L’enjeu est de lutter contre la fragmentation des initiatives », car, souvent, les collectifs se retrouvent isolés sur leur territoire, d’autant plus lorsqu’ils doivent assumer la gestion administrative d’une commune. Le réseau « Actions Communes » incarne cette démarche : depuis 2022, il regroupe des collectifs, des élus de tout le pays et repose sur deux axes principaux : l’entraide entre groupes pour favoriser l’acculturation aux pratiques et un pôle action cherchant à coordonner les initiatives. Les rencontres nationales du collectif, sur le thème « La mairie est à vous » lors de l’été 2024, a été l’occasion du lancement d’une campagne. Elle porte un objectif clair : rompre avec la culture des politiques traditionnelles et faire triompher des listes citoyennes engagées dans une véritable transformation des pratiques. Son slogan « Prendre le pouvoir et le partager » dessine un idéal que les collectifs citoyens peuvent désormais viser, et que le réseau défend en publiant sa « boussole démocratique ».

Porter ces changements dans les politiques locales implique de se confronter à des obstacles. Dans de nombreux cas, la principale difficulté réside dans une culture verticale profondément ancrée qui s’impose comme norme, y compris au local. Ces habitudes ne concernent pas seulement les élus et les citoyens, elles imprègnent les agents des municipalités, les associations et les autres organisations en lien avec la municipalité. « Il y a une critique de l’irrationalité de l’hyper-présidentialisme. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que la culture du chef est également reproduite à l’échelle locale. Actuellement, tout est organisé pour que ce soit le maire qui décide de tout et ensuite que les équipes appliquent», explique Thomas Simon.

Un mouvement homogène ?

Le réseau Actions Communes se distingue et fait plutôt l’exception. Difficile de parler d’un mouvement citoyen homogène sur tout le territoire. Les caractéristiques localistes et horizontalistes des listes citoyennes empêchent de les considérer comme un bloc unique. Très peu de statistiques permettent aujourd’hui de recenser les listes dites citoyennes ou alternatives.

Loïc Blondiaux souligne les différences d’ancrage. « Le mouvement se caractérise par un triptyque de slogan que l’on retrouve très souvent : « justice sociale », « transition écologique » et « transformation démocratique ». Cependant, les moyens employés varient largement, avec des contextes territoriaux différents, une méfiance envers les regroupements plus larges et un fort désir d’indépendance ». Les tendances plus ou moins libertaires des listes varient selon la taille des municipalités. Moins prises dans les enjeux institutionnels nationaux, les plus petites communes affichent plus aisément une volonté de démocratie directe et continue, là où les listes des grandes villes s’orientent plutôt vers des revendications participatives.

Sur l’orientation idéologique, Élisabeth Dau ajoute : « Il y a indéniablement des ancrages théoriques et des expériences qui inspirent les mouvements » citant notamment les municipalismes européens, la pensée de Murray Bookchin, la démocratie du Rojava (dont l’existence dans le Nord-Est de la Syrie est en péril ces derniers mois, ndlr). Cependant, elle précise : « C’est le terrain qui forge l’expérience. Pour respecter les principes démocratiques, il ne peut y avoir de doctrine stricte. Entre ruralité et ville, il existe des régimes discursifs différents, avec des attentes et des besoins variés. Le réseau reste ouvert et les idées diverses, la critique de la démocratie participative comme pratique institutionnelle venant d’en haut demeure en revanche un marqueur fort de ces mouvements ». Des particularités et des besoins territoriaux qui questionnent le choix des outils démocratiques.

L’alternative oui… mais avec quels outils ?

Que ce soient les assemblées citoyennes, les comités et ateliers populaires, les pétitions, l’ouverture du droit de vote aux étrangers résidents, le tirage au sort, les mandats impératifs ou le référendum d’initiative citoyenne (RIC)… Les idées pour réinventer la politique municipale ne manquent pas. Dans la réalité, leur mise en place reste toutefois complexe.

La démocratie citoyenne directe, bien qu’ambitionnée, ne peut être pensée sans considérer des potentielles discriminations. Ces processus participatifs favorisent souvent les classes sociales dotées d’un fort capital culturel et les retraités, mieux armés pour y participer grâce à leur disponibilité et leur aisance économique. Pour remédier à ces inégalités, des pistes comme l’octroi d’indemnités (sous le modèle des jurés d’assises) ou la réduction du temps de travail sont envisagées (comme la semaine à 4 jours). Le tirage au sort, souvent présenté comme un outil clé, présente aussi des limites : il exclut fréquemment les quartiers défavorisés, les non-inscrits ou mal-inscrits – 7,7 millions en 2022 – sur les listes électorales ; il reste coûteux et peut être méthodologiquement contestable lorsqu’il est réalisé par des instituts.

Assemblées citoyennes, comités et ateliers populaires, pétitions, ouverture du droit de vote aux étrangers résidents, tirage au sort, mandats impératifs ou référendum d’initiative citoyenne (RIC)… les idées pour réinventer la politique municipale ne manquent pas.

Pour pallier ces biais, de nouvelles méthodes de tirage au sort sont explorées. De son côté, Fréquence Commune propose de son côté d’expérimenter une méthode en deux étapes, utilisant des données publiques accessibles à tous : les données cadastrales. Plutôt que de tirer au sort des individus, cette méthode sélectionne aléatoirement des adresses dans différents quartiers. Une fois le panel constitué, des groupes d’élus et de citoyens se répartissent afin d’aller à la rencontre des habitants, pour expliquer leur démarche et leur proposer de participer aux futurs travaux citoyens.

À la Crèche, des citoyens décident d’augmenter leurs impôts locaux

La municipalité de la Crèche, commune de plus de 5 000 habitants dans les Deux-Sèvres, a expérimenté cette nouvelle méthode de tirage au sort. Consciente des limites de ce dispositif, Laëtitia Hamot, maire de la commune, partage tout de même sa bonne expérience : « Les habitants ont réellement apprécié les rencontres ! À la Crèche, nous

avons dû faire face à diverses disparités. Le meilleur moyen que nous ayons trouvé pour le moment, c’est le tirage au sort à partir du cadastre ». Elle ajoute : « L’objectif est d’impliquer des personnes qui, à l’origine, n’auraient pas participé. Le porte-à-porte ça fonctionne bien ! On va à la rencontre des gens, et s’ils acceptent, on discute avec eux dans un lieu (chez eux) qui leur est familier et non hostile. Si l’habitant refuse, on se tourne vers le voisinage pour garantir cette répartition équitable par quartier. »

Plusieurs décisions citoyennes ont marqué l’histoire de la Crèche. L’une d’elles, portait sur un sujet très technique : le budget de la municipalité. Après avoir hérité d’une situation financière difficile – la Crèche avait été placée en alerte endettement -, il a été décidé d’ouvrir les débats du nouveau budget à la population. Pour instaurer une démocratie plus directe, cette ouverture ne s’est pas limitée à un processus de « co-construction » mais a intégré une dimension de « codécision ». Ainsi, le « comité budget » a pris la décision d’augmenter les impôts municipaux de 1,5 % par an sur trois ans afin de rétablir les comptes publics. Une décision bien souvent impopulaire mais qui, cette fois, venait directement de la population. « C’était le budget décidé par le comité citoyen, nous assumions ce résultat, mais nous avons dû le présenter comme l’unique décision du conseil municipal auprès des services de la préfecture », précise Laëtitia Hamot.

Pour les municipalités qui cherchent à rompre avec les modèles traditionnels de gouvernance où le conseil municipal est le seul organe légitime, le droit et les contrôles des services déconcentrés de l’État peuvent rapidement s’avérer être des freins. Un phénomène récurrent ciblant précisément des mairies qui se plaignent d’une forme de surveillance administrative excessive. La mairie de Poitiers a fait l’objet, en neuf mois, de trois déférés préfectoraux devant le tribunal administratif pour des litiges concernant, entre autres, l’octroi d’un financement associatif. L’exécutif municipal c’était alors plaint d’une utilisation « politique » de leviers relevant du droit administratif.

À Vaour, les commissions citoyennes réinventent la gouvernance

Vaour, village occitan de 400 habitants perché sur le plateau du Causse (Tarn), s’illustre depuis quelques années par un modèle municipal quelque peu singulier. Connu pour son dynamisme artistique et son festival, la commune a entrepris une transformation profonde de sa gouvernance. Celle-ci repose désormais sur trois niveaux, avec en son cœur un pouvoir citoyen au sein de sept commissions thématiques (affaires sociales, culture, transition écologique, aménagement, etc.). Ouvertes à tous, ces commissions, composées d’habitants, de référents et d’élus, prennent des décisions en cohérence avec les orientations générales définies par la population, dans le respect des budgets.

Si par les actes administratifs le conseil municipal existe, à Vaour on l’appelle « Groupe de coordination municipal » et il ne ressemble à aucun autre. Outre les 11 élus de la commune, il intègre des référents citoyens mandatés pour un an, ainsi que des animateurs et secrétaires aux postes tournants. Pour la gestion quotidienne des services, un « Groupe opérationnel » se réunit chaque semaine. Composé également des employés communaux, il permet à ces derniers de participer directement aux décisions en apportant leur expertise de terrain. Ce modèle, où les élus siègent aux côtés des habitants dans une démarche atypique, donne aujourd’hui à Vaour une certaine renommée dans la région.

Le maire, Jérémie Steil, le revendique sans hésitation : « Le centre décisionnel se trouve dans les commissions. Le conseil municipal acte et valide les décisions prises au sein du groupe de coordination, devenant ainsi un lieu d’enregistrement. » Toutefois, il nuance : « Mon rôle consiste aussi souvent à dissiper les fantasmes autour de Vaour. Ici, nous essayons simplement de mettre en place une pratique participative qui redonne le pouvoir aux habitants. C’est déjà beaucoup avec les moyens limités dont nous disposons ». Thierry Vignolles, habitant et amoureux du pays est venu s’installer à Vaour après plusieurs années en région toulousaine, partage cet avis : « Ici, on parle très peu des fonctions de “maire”, “adjoints” ou “conseillers”. On parle plutôt de référents, de coordinateurs. Ce dont nous sommes fiers, c’est cette égalité des voix entre tous les habitants et élus. »

Lors des débats sur le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal), qui engage des décisions majeures pour l’aménagement du territoire, un vaste cycle d’informations et de réunions publiques a été organisé. Quartier par quartier, les habitants ont eu l’opportunité de s’exprimer. Des tracts ont été distribués dans les boîtes aux lettres, complétés par la diffusion de la gazette du village. « Sur ce sujet, nous avons vraiment essayé d’intégrer au plus près la population, des plus jeunes aux plus âgés, des nouveaux arrivants à ceux installés de longue date », raconte Jérémie Steil.

Après quatre ans et demi à la tête de Vaour, le collectif municipal affiche une fierté mesurée, consciente du chemin restant à parcourir. « On peut toujours faire mieux » reconnaît Thierry Vignolles. Il pointe notamment un manque de connexion avec certains corps intermédiaires, tels que les associations culturelles, le groupe des pompiers ou l’association de chasse. Des groupes importants dans l’écosystème d’un village rural. « Nous devrions organiser des réunions plus fréquentes. Cela pourrait également convaincre ceux qui ne croient pas encore en notre modèle citoyen et démocratique, » ajoute-t-il avec lucidité.

« Le travail de maire, c’est courir d’un problème à l’autre, essayer de mettre des rustines sans avoir les moyens de faire plus. » Jérémie Steil, maire de Vaour (Tarn).

Fort de son expérience, bien qu’il avoue être éprouvé par la fonction, Jérémie Steil croit fermement en la voie de la démocratie municipale : « Le travail de maire, c’est courir d’un problème à l’autre, essayer de mettre des rustines sans avoir les moyens de faire plus. » Il ajoute néanmoins : « J’encourage tout le monde à s’inspirer de Vaour, où la dynamique citoyenne a permis de créer quelque chose qui n’existait pas. Mais il ne faut pas reproduire à l’identique, il faut inventer. Ce qui marche à Vaour ne marchera pas forcément ailleurs, il faut composer en fonction des spécificités de chaque ville ou village. Une de nos forces c’est la confiance qui règne au sein de notre communauté car nous plaçons l’humain et le bien commun en premier lieu, bien avant les intérêts personnels de chacune et chacun. »

L’alternative démocratique… mais à quel prix ?

L’échelle humaine et la possibilité de retrouver un peu de pouvoir sur son quotidien peuvent faire rêver. Mais l’alternative démocratique est désormais un terrain d’opportunités lucratives pour bon nombre de groupes privés. La multiplication des dispositifs participatifs s’est accompagnée de l’émergence d’un véritable marché, où les prestations s’arrachent à prix d’or. Sous les deux quinquennats d’Emmanuel Macron, ce phénomène a pris une ampleur inédite. Une enquête de Politis a levé le voile sur les coulisses des conventions citoyennes organisées récemment. Ainsi, il est révélé que la Convention citoyenne sur la fin de vie, initiée en septembre 2022 sous l’égide du Conseil économique, social et environnemental (Cese), a été pilotée par le cabinet de conseil Eurogroup Consulting. Ce dernier a sous-traité ses missions à trois autres structures – Planète Citoyenne, Stratéact’ Dialogue et Ezalen – pour un coût total atteignant 1,3 million d’euros. Eurogroup n’en était par ailleurs pas à son coup d’essai. L’organisation des échanges de la Convention citoyenne pour le climat lui avait déjà été confiée en collaboration avec Missions Publiques et Res Publica, moyennant une prestation évaluée, cette fois, à 1,9 million d’euros.

Pourquoi organiser des dispositifs participatifs coûteux ? Souvent animés par des cabinets privés sans réelle expertise, ces initiatives semblent servir des intérêts stratégiques. Un sénateur confiait à Politis que ces contrats permettent aux prestataires de tisser des réseaux influents et d’intervenir sur d’autres marchés des politiques publiques. Ainsi, la participation citoyenne pourrait n’être qu’un prétexte pour d’autres objectifs, un mécanisme déjà ancré nationalement et inquiétant à l’échelle locale.

En parallèle des grandes conventions citoyennes, un autre marché s’est implanté depuis plusieurs années dans les municipalités : celui des applications participatives, ou « civic tech ». Parfois développées par des initiatives publiques ou associatives (comme « Décidim » ou « Voxe »), elles peuvent aussi être impulsées par des structures à but lucratif (« Cap collectif », « Fluicity » ou « Bluenove »). À mi-chemin entre les théories managériales des start-up et l’utopie horizontaliste de la démocratie citoyenne, ces outils promettent de transformer la participation démocratique. Pourtant, les premiers bilans ne sont pas si positifs, ces technologies peinant à tenir leurs promesses. A l’image des confinements lors de la pandémie, si les « communs numériques » ouvrent de nouveaux espaces de partage, ils restent incapables de remplacer les relations humaines, essence de la vie démocratique.

Face à la montée en puissance de ces nouveaux cartels de la participation citoyenne, les initiatives indépendantes peinent encore à trouver leur place. Raison pour laquelle des voix s’élèvent pour appeler à un véritable mouvement de démocratie municipale, en France et en Europe. Face au nouvel abcès démocratique qui touche le pays, cet appel peut résonner comme une forme d’espoir en un printemps des peuples qui reste à portée d’hommes et de femmes, pour peu que l’engagement collectif sur le terrain en fasse….une volonté générale.