Depuis plusieurs années, les œuvres de Dugudus se sont imposées dans le paysage visuel de la gauche française. Connu pour son style distinctif et pour son engagement politique, celui qui se présente comme un « graphiste social » a su allier l’art et le militantisme pour créer des visuels qui résonnent avec les luttes sociales. Dans cet entretien, il est revenu sur son parcours, ses inspirations et son rôle en tant qu’artiste engagé, dans le contexte politique actuel. Il vient de publier Politique de l’image, un ouvrage sur le visuel politique donnant à voir la richesse de son travail, avec une sélection de plus de 250 affiches et créations graphiques.

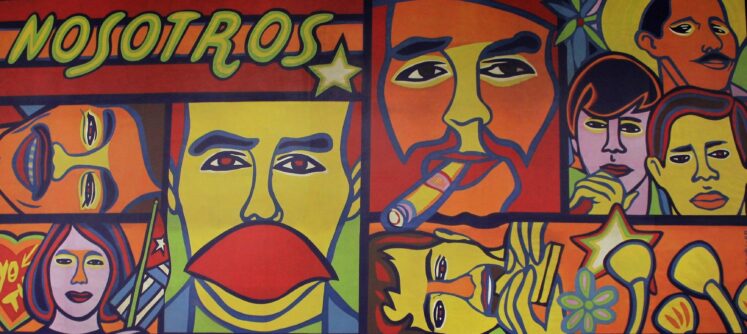

LVSL – On vous associe souvent à la tradition de l’affiche politique du XXe siècle, comme aux affiches de la révolution cubaine, de mai 68, ou même de l’époque soviétique. Comment articulez-vous ces références du passé avec votre volonté de « renouveler le vocabulaire graphique » de l’affiche politique ?

Dugudus – J’utilise souvent des références historiques dans mes affiches, que ce soit l’histoire du mouvement ouvrier ou l’héritage révolutionnaire. Je m’inspire de ces références historiques et je les réactualise par rapport à l’actualité politique que j’essaie de représenter. Cela fait partie de ma démarche pour créer mon propre style, ma patte. En France, nous avons la chance d’avoir conservé cette culture politique de l’image, qui subsiste aujourd’hui et que je cherche à perpétuer et à transmettre, à travers ma pratique.

LVSL – Vous avez étudié à l’Instituto Superior de Diseño à La Havane et écrit Cuba Gráfica, qui raconte votre découverte de l’affiche cubaine. En quoi votre passage à Cuba a-t-il influencé votre pratique ?

Dugudus – Il faut savoir que dès les années 1960-1970, Cuba fait partie des plus grandes écoles mondiales du graphisme, aux côtés de la Pologne, de l’Union soviétique, du Mexique, du Chili, mais aussi de la France, en particulier lors des événements de Mai 68.

C’est une histoire qu’on a un peu oubliée car depuis 1962, Cuba est confrontée à un blocus, ce qui a maintenu le graphisme cubain dans un isolement quasi total. Jusqu’à très récemment, il était difficile de prendre conscience de l’existence d’une tradition graphique à Cuba, et encore plus de l’évolution de cette pratique chez les jeunes générations. Cette pratique aurait même pu se figer dans les années 1990, pendant la « période spéciale » [période économique très difficile à Cuba, en raison de l’effondrement du bloc soviétique, NDLR], mais elle a pourtant continué à se développer jusqu’à aujourd’hui.

« C’est ce qui m’a poussé à me rendre à Cuba pour comprendre comment la révolution, et plus généralement comment la politique, avaient influencé l’art cubain entre les années 1960 et 1980. »

En réalité, ma première rencontre avec le graphisme cubain a eu lieu au Mexique, lorsque je suis tombé sur un petit livre qui présentait des affiches cubaines des années 1970. J’ai été frappé par leur puissance visuelle et les messages qu’elles véhiculaient. J’étais particulièrement étonné, qu’en étudiant le graphisme en France, à l’école Estienne puis aux Gobelins, on ne m’avait jamais évoqué l’image sociale. On nous enseignait principalement la pensée visuelle orientée vers l’image de communication, parfois même directement publicitaire. Alors, en découvrant ces affiches, je me suis rendu compte qu’il existait une approche totalement différente. C’est ce qui m’a poussé à me rendre à Cuba pour comprendre comment la révolution, et plus généralement comment la politique, avaient influencé l’art cubain entre les années 1960 et 1980.

LVSL – Qu’est-ce qui différencie votre travail et les affiches cubaines, des visuels et affiches politiques à vocation seulement publicitaire ou communicationnel ?

Dugudus – C’est précisément la question qui sous-tend mon engagement à travers le graphisme politique. Il y a quelque chose qui est ancré dans les consciences : cette idée qu’on fait de la publicité pour la politique. En réalité, on ne devrait pas faire cela, car la publicité, dans son essence, est le porte-drapeau du capitalisme. C’est son étendard, sa vitrine. Elle sert à vendre des marchandises, à nous enfermer dans une position de consommateurs.

La conception que je me fais du graphisme social, et que j’essaie de mettre en pratique à travers mon travail, s’oppose radicalement à cette logique de la communication publicitaire. Notre objectif est de toucher les esprits et les consciences, d’atteindre la raison à travers diverses stratégies. Cela peut passer par de la poésie, de l’humour, des références historiques ou encore de l’éducation populaire. Il s’agit de diffuser des idées, de transmettre des messages à la population, sans aucune visée mercantile. C’est en cela que le graphisme social diffère radicalement de la publicité.

« L’affiche, en mobilisant des images et peu de texte, apparaît ainsi le meilleur moyen pour diffuser les images et les idées de la révolution menée par Fidel Castro. »

D’ailleurs, il faut savoir qu’en 1962, Che Guevara, alors Ministre de l’Industrie, décide d’arrêter la publicité commerciale à Cuba. À partir de cette date, il y a une véritable remise en question de la manière de communiquer et un débat s’organise en interne pour savoir comment communiquer de façon juste, sous quelle forme pour quels messages. Or, à Cuba, dans les années 1960, peu de gens disposent de la télévision ou de la radio, et qu’une proportion encore très importante de la population étaient analphabètes. L’affiche, en mobilisant des images et peu de texte, apparaît ainsi le meilleur moyen pour diffuser les images et les idées de la révolution menée par Fidel Castro, qui étaient encore peu connues ou partiellement incomprises.

LVSL – Du point de vue esthétique et technique, comment cette découverte a-t-elle résonné en vous ?

Dugudus – Sur le plan formel, j’y ai avant tout appris ce que j’appelle un « synthétisme visuel », qui est très caractéristique des affiches cubaines. C’est un style qui s’explique par plusieurs facteurs. Le premier, c’est que les créateurs avaient peu de temps pour concevoir leurs images. Ils allaient donc directement à l’essentiel, en optant pour la forme la plus simple et directe. C’est aussi un graphisme populaire, délibérément non élitiste, qui se veut avant tout percutant et facilement compréhensible. C’est pour ça que les formes sont épurées et qu’elles communiquent de manière immédiate.

« C’est ce rapport entre la technique visuelle choisie, le message délivré et l’importance donnée à la réception, que je trouve passionnant ! »

De plus, une attention particulière est portée à la question de couleurs : ces affiches jouent sur des couleurs très vives et saturées, une caractéristique forte de l’image cubaine. Cela provient notamment de l’utilisation de la sérigraphie, qui permet des tons directs, avec des aplats de couleurs qui vont structurer l’affiche. Les productions liées au réalisme socialiste, par exemple, ont souvent des dégradés ou des superpositions de couleurs. Au contraire, à Cuba, la sérigraphie impose une manière de travailler avec des couleurs franches, l’interaction entre deux couleurs pouvant créer un véritable choc visuel, ce qui a un impact immédiat sur la perception de l’image. C’est ce rapport entre la technique visuelle choisie, le message délivré et l’importance donnée à la réception, que je trouve passionnant !

LVSL – Vous avez beaucoup parlé de la sérigraphie, qui est l’une des techniques que vous privilégiez. En utilisez-vous d’autres, et auquel cas, qu’est-ce qui guide votre choix ?

Dugudus – Non je ne me limite pas à la sérigraphie. Mais j’aborde mes images comme si elles allaient être imprimées en sérigraphie, car la contrainte inhérente à cette technique confère un style graphique particulier. Par exemple, les affiches de mai 68 ont ce style caractéristique précisément parce qu’elles ont été réalisées en sérigraphie. Les détails étaient réduits, car trop de détails risquaient d’altérer l’impression. Aussi, mon objectif initial était que mes images soient éditées en sérigraphie et qu’elles aient une existence physique.

Quand j’ai commencé, le rôle des partis politiques de gauche était prépondérant et pour pouvoir faire éditer ses images, il fallait souvent s’adresser à eux ou aux syndicats, qui étaient peu nombreux. Très peu d’entre eux, par ailleurs, investissaient des moyens suffisants dans une communication graphique et artistique. Pour que mes images soient diffusées, la sérigraphie m’est apparue comme la technique la plus simple et la plus adaptée, qui permettait de réaliser des petits tirages, faciles à distribuer dans le cadre de manifestations ou d’événements ponctuels, souvent liés à un mouvement politique ou une contestation populaire.

Enfin, il y a une forme de tradition : beaucoup d’anciens maoïstes, par exemple, avaient leurs propres ateliers de sérigraphie. La plupart d’entre eux imprimaient en sérigraphie, même si ce n’était pas leur métier de base. Cette technique d’impression était largement connue parmi les militants de gauche, car c’était la plus simple et la plus réactive face aux événements de l’actualité.

LVSL – Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont vous avez construit votre style visuel reconnaissable (couleurs vives, des formes tranchées, des visages en tension, des typographies percutantes) ?

Dugudus – C’est assez flatteur, ce que vous dites, parce que quand on crée une image, on ne peut jamais vraiment deviner l’impact qu’elle aura effectivement. À travers ma formation, et surtout les différentes influences qui inspirent mon travail, j’ai construit cette grammaire visuelle qui me convient bien, et qui semble en effet parler aux gens. L’image existe aussi, et peut-être même surtout, à travers le regard de celles et ceux qui la reçoivent. Et pour l’affiche en particulier, c’est précisément son objectif : être vue, comprise, partagée. C’est toujours une part d’inconnu, une forme de surprise.

« Parce qu’une image forte relève de la conjonction de plusieurs éléments : un message clair, un lieu, et une temporalité. »

Ce que l’on peut faire, en revanche, c’est maîtriser certains paramètres. Parce qu’une image forte relève de la conjonction de plusieurs éléments : un message clair, un lieu, et une temporalité. Ce sont ces trois dimensions réunies qui déterminent, en quelque sorte, la portée d’une image.

Souvent, les délais sont très courts. Quand un événement surgit dans l’actualité, il faut réagir vite, produire une image en très peu de temps. Et paradoxalement, c’est cette contrainte de temps qui pousse à aller à l’essentiel, à viser juste. Il y a aussi, je dirais, une part d’émotion brute. Chez moi, c’est parfois un exutoire. Faire des images me permet d’extérioriser des choses, de canaliser une forme de colère, de ressentiment. C’est une manière de transformer ces éléments divers en quelque chose de visuel, de public, et de partagé.

LVSL – Vous vous définissez vous-même comme un « graphiste social », pourquoi ce terme ?

Dugudus – Pour moi, il s’agit d’un acte citoyen, d’un acte militant : avant d’être graphiste, je suis militant. Et puis, je ne travaille jamais vraiment seul, je ne fonctionne pas en électron-libre. Je suis entouré de collectifs, de groupes politiques, de personnes avec qui je collabore régulièrement.

Même quand je travaille sur des sujets historiques, je m’appuie sur des spécialistes, sur des gens pour qui ces questions sont centrales, et avec qui je construis ces projets. Mon travail est nourri par ces échanges, par ces dynamiques collectives. Je ne parviens pas à concevoir ce travail en vase clos : il perdrait tout son sens.

LVSL – Comment avez-vous fait le lien entre graphisme et politique ?

Dugudus – Autour de mes 18 ans, j’ai commencé à militer à la Jeunesse communiste (JC). Parallèlement, j’étais étudiant à l’école Estienne : d’un côté, je me formais aux métiers de la communication visuelle, et de l’autre, je m’investissais politiquement. Très vite, on m’a demandé de mettre mes compétences au service du mouvement : de réaliser des tracts, des logos, des affiches. C’est à ce moment-là que j’ai véritablement compris la puissance du dessin, du graphisme, et son utilité concrète dans les actions militantes C’est ce qui m’a fait basculer dans cette voie : l’impression d’être utile, d’avoir un rôle à jouer dans une dynamique collective.

« Je me reconnais plus généralement dans cette gauche radicale, capable d’intelligence collective et, parfois, de rassemblement. J’en garde l’espoir, en tout cas. »

Je n’ai jamais eu l’ambition de faire une carrière politique, mais j’ai compris que je pouvais traduire en images les espoirs, les colères, les messages de mes camarades. Après la JC, la suite logique a été d’adhérer au Parti communiste (PCF). Or, j’ai commencé à me sentir en décalage avec certaines positions de l’époque, notamment au moment de la création du Front de Gauche, que je soutenais pleinement. Ensuite j’ai décidé de m’engager dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, tout en étant encore membre du PCF. C’était une période un peu compliquée, politiquement et personnellement. Mais elle m’a permis de poursuivre naturellement avec ce qu’est devenu ensuite l’Union populaire.

Aujourd’hui, je ne suis pas adhérent de la France Insoumise – d’ailleurs, c’est une organisation assez diffuse, « gazeuse », comme on dit – mais je m’en sens proche, de fait. Je me reconnais plus généralement dans cette gauche radicale, capable d’intelligence collective et, parfois, de rassemblement. J’en garde l’espoir, en tout cas.

LVSL – Selon vous, quel est le rôle des artistes dans les mouvements sociaux ? Et celui de la gauche vis-à-vis des artistes ?

Dugudus – Je pense qu’il est temps que la gauche renoue avec la culture. Cela fait des années que je n’entends plus parler de culture dans les discours ou les priorités des organisations politiques. Et franchement, c’est inquiétant. On voit bien que, peu à peu, le monde artistique s’éloigne de ces organisations. Il ne se sent plus représenté, alors même qu’il subit une précarité croissante. Il y a donc, à mon sens, un double mouvement à opérer. D’un côté, les partis et organisations politiques doivent réintégrer la culture dans leurs préoccupations. Et de l’autre, les artistes eux-mêmes doivent s’emparer des questions de société, porter des messages en lien avec leurs espérances, leurs colères, leurs convictions.

Pour moi, le rôle de l’artiste politique, ce n’est pas d’être au service du pouvoir. Ce n’est pas d’être le « toutou » de l’élu ou du dirigeant. L’artiste a une fonction de contre-pouvoir. Il est là pour proposer un autre regard sur la société, pour bousculer, pour interroger. C’est aussi pour cela, je crois, que les artistes dérangent parfois le monde politique : parce qu’ils sont libres, indépendants, qu’ils n’entrent pas toujours dans le cadre. Et cette liberté, ce franc-parler, peut faire peur.

Personnellement, je tiens à cette indépendance. Je ne suis pas salarié d’un parti, je ne travaille pas pour une organisation. Quand je participe à une campagne, ce n’est jamais pour des raisons stratégiques ou financières. Si je le fais, c’est parce que je choisis de le faire, en mon nom propre, avec mes convictions. C’est un engagement personnel, pas une commande.

LVSL – Comment faites-vous pour conjuguer l’aspect utilitaire et communicationnel d’un message politique et l’aspect artistique de l’œuvre ? Comment préserver un espace pour la dimension artistique dans ce contexte ?

Dugudus – J’ai la chance, aujourd’hui, d’avoir acquis une certaine reconnaissance dans ce milieu, avec ce qu’on pourrait appeler une « patte graphique ». Quand les gens viennent vers moi, c’est aussi pour cela. Ils savent ce qu’ils viennent chercher et ça me donne, en retour, une forme de liberté dans le ton, dans la forme, dans les choix esthétiques que je propose. Mais c’est toujours un échange. C’est ce dialogue, ce va-et-vient, qui nourrit mon travail. Si je n’avais pas cette dimension collective ou utilitaire, je me considérerais sans doute davantage comme un artiste au sens classique.

« Mon travail, c’est de donner une forme visuelle à ces messages, de les rendre lisibles, percutants. »

Or, selon moi, je suis artiste dans certaines dimensions, mais quand j’endosse le rôle de graphiste, j’agis comme un communicant. Je me positionne comme un intermédiaire, faisant le lien entre un message politique et celles et ceux à qui il s’adresse. Mon travail, c’est de donner une forme visuelle à ces messages, de les rendre lisibles, percutants.

Si un homme politique fait appel à un graphiste ou à un illustrateur, c’est précisément parce qu’il a conscience qu’un discours ne suffit pas toujours. On ne touche pas tout le monde avec des mots. Parfois, une image vaut mille discours. Une image peut avoir un impact bien plus fort qu’une série de réunions ou une tournée de meetings à travers le pays.

LVSL – D’où vous est venue, plus précisément, cette compréhension du pouvoir de l’image ?

Dugudus – En partie à Cuba. Mais c’est aussi quelque chose que j’ai compris quand j’ai commencé à diffuser mes propres images en manifestation. Là, j’ai ressenti qu’il y avait une attente forte, un besoin de représentation à travers des formes graphiques. Ça a vraiment pris de l’ampleur au moment du mariage pour tous. C’est à ce moment-là, juste après mon retour de Cuba, que j’ai commencé à produire et à diffuser massivement des images. Des centaines, puis des milliers de personnes venaient demander des affiches pour les coller dans les locaux syndicaux, les afficher aux fenêtres, aux balcons, dans les appartements, en manif, partout. C’est là que j’ai pris conscience que l’image avait un vrai pouvoir.

« Ce sont des images, des signes forts qui deviennent des points de ralliement, des symboles qui ont cette force : ils transcendent parfois les divisions partisanes. »

Je ne cherche pas à faire des visuels jetables. Ce que je veux, c’est créer des images qui restent, qui marquent, auxquelles les gens peuvent s’identifier. Parce qu’elles incarnent un moment de lutte, une étape dans leur vie, un combat auquel ils ont cru et qu’ils ont mené. Il y a beaucoup d’exemples dans l’histoire récente qui montrent à quel point un symbole peut rassembler : les gilets jaunes ici, les foulards verts en Argentine… Ce sont des images, des signes forts qui deviennent des points de ralliement, des symboles qui ont cette force : ils transcendent parfois les divisions partisanes. Ils créent une unité visuelle, émotionnelle, presque instinctive.

LVSL – Votre travail a la particularité de toucher un large éventail de sensibilités à gauche, des communistes aux insoumis, en passant par les écologistes, les socialistes, voire certaines tendances de l’extrême gauche. Comment percevez-vous l’impact de vos œuvres dans les luttes unitaires, comme celles associées au Nouveau Front Populaire ?

Dugudus – Ce constat renvoie à une vraie réussite pour moi. Cela me touche beaucoup quand des gens ouvrent mon livre Politique de l’image, et qu’ils tombent sur des visuels qu’ils ont déjà vus en manifestation, dans un bar, dans des toilettes ou sur une porte d’appartement… Et qu’ils me disent : « Ah, mais je ne savais pas que c’était toi ! ». Quelque part, c’est exactement ce que je cherche. Que la signature passe au second plan.

« Que les gens se réapproprient l’image, qu’ils se l’approprient au point d’oublier d’où elle vient. Pour moi, c’est le signe qu’une affiche a trouvé sa place, qu’elle est tombée juste, au bon moment, au bon endroit. »

Ce qui m’importe, c’est que le message circule, qu’il vive, qu’il soit utile. Que les gens se réapproprient l’image, qu’ils se l’approprient au point d’oublier d’où elle vient. Pour moi, c’est le signe qu’une affiche a trouvé sa place, qu’elle est tombée juste, au bon moment, au bon endroit. C’est ça qui m’intéresse le plus dans le graphisme militant : créer des images qui deviennent presque anonymes parce qu’elles appartiennent à tout le monde. Pas à un artiste, pas à un parti, mais à un mouvement.

LVSL – L’affiche sur support papier reste-t-elle un outil militant efficace et pertinent à l’ère du numérique ? Dans quelle mesure les supports physiques conservent-ils leur place face à la prédominance des formats numériques ?

Dugudus – Avant de parler du numérique, je crois qu’il faut d’abord parler de la place de l’image politique dans l’espace public. La vérité, c’est qu’il n’y en a quasiment plus. Très concrètement, les panneaux dits « d’accrochage associatif », qui sont censés être disponibles pour l’affichage libre et militant, sont en réalité inaccessibles, mal entretenus, ou tout simplement inexistants. Beaucoup de mairies sont hors-la-loi là-dessus. Résultat : l’affichage militant est contraint à l’illégalité et c’est un vrai problème démocratique. La rue n’est donc pas qu’un décor : c’est un espace à reconquérir. Quand on dit « La rue est à nous », ce n’est pas un simple slogan. C’est une réalité politique. C’est un des derniers espaces de résistance, un des rares endroits où on peut s’exprimer sans passer par un filtre, sans avoir besoin d’un écran ou d’un algorithme. Il faut se le réapproprier.

« L’affiche collée permet un contact brut avec les gens. »

Sur le numérique, il s’agit évidemment d’un espace important. Il permet une seconde vie à l’affiche, qui dépasse sa durée de vie physique de quelques jours sur un mur. Une image peut être partagée, relayée, vue des milliers de fois. Elle sort de son contexte géographique, elle voyage. Mais penser que le numérique pourrait remplacer le collage, je n’y crois pas. Parce que le collage est la forme la plus directe de communication. Elle ne passe pas par les GAFAM, par des filtres publicitaires, par des algorithmes. L’affiche collée permet un contact brut avec les gens. C’est beau de voir que cette tradition, qui aurait pu disparaître depuis longtemps, est encore portée par des jeunes générations à gauche. Le collage continue, et constitue un moment de formation militante et politique à part entière. C’est pourquoi, je crois qu’il ne disparaîtra jamais.

La vraie question aujourd’hui n’est pas de savoir s’il y aura encore des affiches sur les murs. La question est de savoir s’il y aura encore de belles affiches sur les murs. C’est cette question qui me tient à cœur. Le beau est subjectif, évidemment, mais je crois profondément que les affiches doivent être faites par des artistes. Parce que si on laisse ça uniquement aux agences de communication, même au sein des partis politiques, alors on perd une part précieuse de cette culture visuelle militante.

LVSL – Ne pensez-vous pas que la complémentarité entre le numérique et le papier révèle les limites d’une communication politique exclusivement numérique ?

Dugudus – Je distingue clairement deux types d’images. D’une part, il y a celles que je qualifie, sans intention péjorative, d’images « jetables », voire « poubelles ». Ces images, que l’on trouve sur des plateformes comme Twitter ou Instagram, sont conçues pour promouvoir un événement, créer un buzz ou répondre à une logique d’instantanéité. D’autre part, il y a le graphisme politique, plus profond et durable. Ces deux usages de l’image, bien que différents, sont complémentaires et chacun a sa propre justification. Il ne s’agit pas de les hiérarchiser, mais plutôt de réfléchir à leur articulation.

Ce qui me tient à cœur, c’est de savoir comment intégrer une dimension artistique même dans les images éphémères, afin qu’elles ne soient pas uniquement régies par les codes de la publicité. À l’inverse, comment préserver une exigence esthétique et symbolique dans l’image politique de fond ? C’est un travail de longue haleine, qui implique également un effort d’éducation, notamment auprès des responsables politiques.

« Les responsables politiques ont, selon moi, une responsabilité dans cette transmission. »

Soyons clairs : lorsque des élus, tels que des députés ou des sénateurs, communiquent, de quoi s’inspirent-ils ? De ce qu’ils voient autour d’eux, c’est-à-dire principalement des messages publicitaires. La publicité est devenue la norme visuelle dominante. Pourtant, la France possède une riche culture populaire de l’image, profondément enracinée dans l’histoire des luttes sociales, qui mérite d’être réinvestie, perpétuée et respectée. Les responsables politiques ont, selon moi, une responsabilité dans cette transmission. Ils doivent rétablir un lien avec la culture et les artistes, sans quoi ce sont les agences de communication qui finiront par imposer leurs codes au discours politique visuel.

LVSL – Dans votre livre, vous racontez avoir fait un stage avec François Miehe, du Collectif Grapus, qui a joué un rôle important dans votre compréhension de l’aspect « métapolitique » de l’image, de l’idée que ce n’est pas seulement le message qui compte, mais aussi la polysémie, les différentes lectures possibles. Pourriez-vous revenir sur l’influence de ce collectif, dans la culture politique, dans l’histoire de l’affiche engagée, et sur la manière dont cet héritage nourrit encore aujourd’hui votre propre pratique ?

Dugudus – Il faut peut-être commencer par un petit point historique. Le Collectif Grapus, c’est la rencontre de trois graphistes aux Arts Décoratifs de Paris pendant Mai 68. On a souvent en tête l’atelier des Beaux-Arts pour la production d’affiches, mais il y avait en réalité deux pôles majeurs de création graphique pendant les événements de Mai 68 : les Beaux-Arts, d’un côté, et les Arts Déco, de l’autre. Le collectif Grapus est né dans la foulée de Mai 68, avec la volonté de prolonger politiquement et esthétiquement l’énergie graphique de ce moment-là. Les membres fondateurs (Pierre Bernard, Gérard Paris-Clavel et François Miehe) étaient tous très engagés à gauche, proches voire membres du PCF. Ensemble, ils décident de créer un collectif qui allie exigence graphique et engagement politique, et ils vont collaborer notamment avec des syndicats, le PCF, des associations, mais aussi – et c’est essentiel – les municipalités communistes, qui à l’époque jouaient un rôle crucial dans la commande publique de graphisme social. Ce lien entre les artistes et les collectivités locales, malheureusement, s’est énormément affaibli aujourd’hui.

« François Miehe m’a sensibilisé à la question du contresens : si votre image est mal interprétée, ou si elle échoue à parler aux personnes auxquelles elle est censée s’adresser, alors elle devient contre-productive, voire dangereuse. »

Sur le plan personnel, ma rencontre avec François Miehe a été fondamentale. Il m’a appris quelque chose d’essentiel : remettre en question mes propres formes, mes propres images. Il m’a transmis l’idée qu’une image politique ne peut pas se contenter d’être lisible ou percutante, elle doit aussi être pensée dans ses multiples lectures possibles. Il m’a sensibilisé à la question du contresens : si votre image est mal interprétée, ou si elle échoue à parler aux personnes auxquelles elle est censée s’adresser, alors elle devient contre-productive, voire dangereuse.

Cela suppose une exigence : ne jamais s’arrêter au premier regard, toujours décrypter, relire ce que l’on produit, et surtout, se mettre à la place d’autrui, des différents regards que l’image va croiser dans la rue. Parce qu’une image s’adresse à une diversité de publics, dont les codes et les histoires diffèrent. Il faut donc sans cesse interroger ce que l’on produit.

C’est aussi ce qui me fait parfois réagir quand je vois certains ratés récents dans la communication politique, comme l’affiche de Cyril Hanouna réalisée par La France insoumise, par exemple. Pour moi, ce genre de maladresse révèle un déficit de culture visuelle et ce n’est pas un détail, car la force d’une image politique, c’est justement sa capacité à résonner sans trahir.

LVSL – Quelles stratégies mettez-vous en œuvre pour partager et transmettre cet héritage culturel et visuel ?

Dugudus – Si l’on parle spécifiquement du graphisme, j’essaie au maximum de mettre en place des diffusions d’images gratuites, surtout lors des manifestations. Depuis 2012, je participe à des ateliers populaires de sérigraphie, installés sur les cortèges de manifestations, où j’imprime des centaines, voire des milliers d’exemplaires d’affiches. Cela permettait de créer un lien direct avec les manifestants, et de montrer en direct la fabrication.

J’ai aussi contribué à la création d’une structure appelée Formes des Luttes, un espace conçu pour recréer un lien entre la politique et les artistes, mais aussi pour connecter des créateurs d’images qui sont souvent éparpillés à travers la France, voire parfois isolés dans leurs pratiques. Contrairement à d’autres professions, nous n’avons pas beaucoup d’occasions de nous retrouver et de militer ensemble. Cette structure nous a permis de nous rencontrer, de partager nos points de vue, nos préoccupations et nos méthodes de travail.

LVSL – Comment ces projets sont-ils financés ? Et comment garder son indépendance ?

Dugudus – Certains projets sont financés en mettant en place une sorte de solidarité financière où chacun met 2 ou 3 euros dans une tirelire pour récupérer des images, ce qui permet de conserver une entière liberté sur la création, la diffusion, et aussi sur le message en lui-même. Sans cette forme d’auto-édition, beaucoup d’images politiques n’auraient jamais vu le jour, en particulier celles qui touchent à des sujets plus sensibles ou plus marginaux. Si l’on attendait que ces images soient produites via des commandes institutionnelles, beaucoup seraient ignorées.

L’idée est de rester autonome, de ne pas dépendre uniquement des commandes externes ou des budgets importants, mais de réussir à faire vivre son travail en utilisant des modèles alternatifs comme l’auto-édition et la solidarité communautaire. Cela permet non seulement une liberté créative, mais aussi de maintenir une autonomie par rapport aux pressions économiques classiques.

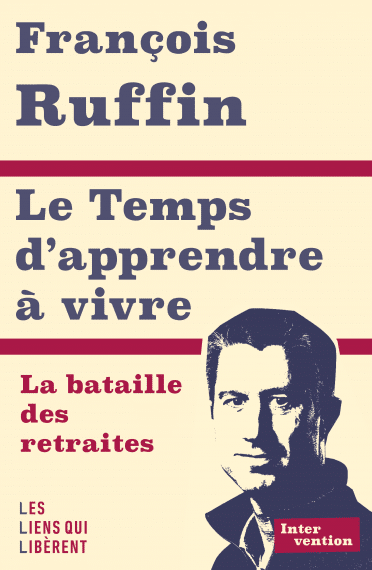

Je suis quand même obligé de faire rentrer un minimum de projets rémunérés pour m’assurer une stabilité financière. Ces collaborations rémunérées viennent d’un milieu militant, peut-être plus indirect, mais qui l’est tout de même. Par exemple, le secteur de l’économie sociale et solidaire ou encore des institutions en quête de nouvelle identité graphique, qui trouvent parfois des réponses à leurs besoins dans les images que je produis. Ces collaborations se font également avec des ONG, des mairies, mais aussi des magazines, des éditeurs pour des couvertures, des musées, ou des festivals de musique.

LVSL – Quels conseils donneriez-vous à une personne souhaitant s’aventurer dans l’art engagé, que ce soit dans le graphisme social ou l’art politique ?

Dugudus – Tout d’abord, je lui dirais de ne jamais renier ses idées et ses choix politiques. Il est essentiel d’aller jusqu’au bout de ses convictions et de ne pas les trahir. Ensuite, il est important de comprendre que ce n’est pas un métier facile. En réalité, ce n’est pas un métier ; c’est quelque chose que l’on crée. C’est un travail de longue haleine, qui demande beaucoup de sacrifices. C’est une partie invisible du processus, qui peut parfois être douloureuse et impliquer beaucoup de remise en question personnelle. Chaque choix que vous faites est un choix que vous devez affronter seul.

Au-delà, il y a aussi tout un aspect invisible qui est diplomatique, fait d’échanges, de négociations et de discussions pour que certaines images puissent voir le jour. Enfin, il y a toute la gestion et la production derrière. Dans mon travail, je m’occupe de tout, de la création à la diffusion de l’image, ce qui n’est pas toujours évident.

LVSL – Comment voyez-vous la situation actuelle à gauche, entre des directions qui jouent le jeu des divisions et une base militante aspirant à l’union ?

Dugudus – Il est un peu tôt pour se projeter, mais deux forces de gauche émergeront probablement. La France insoumise pourrait partir seule, tandis qu’un bloc se formera peut-être autour de François Ruffin ou de Marine Tondelier. Tout le monde sait qu’une union est nécessaire pour accéder au deuxième tour. Cela pourrait occuper un espace médiatique favorable à la gauche, surtout avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron en dehors du jeu. Les libéraux cherchent un héritier, ce qui pourrait faciliter la résonance de notre discours.

C’est pourquoi il faut rester optimiste. Mes images visent à rassembler, et les retours sont généralement positifs. Même si j’ai déjà vécu un burn-out militant, créer des images qui unissent exige de porter de l’espoir. C’est le rôle du militant : rester positif et avancer.

L’énergie du Nouveau Front Populaire, constitué en deux semaines, était incroyable. La gauche, quand elle est unie, est une force formidable. Il ne faut pas désespérer : l’histoire montre que la gauche a déjà pu accéder au pouvoir dans des circonstances similaires.