ZAD de Notre-Dame des Landes, convois de l’eau contre les méga-bassines de Sainte-Soline, bataille contre l’A69, lutte pour la préservation des terres du plateau de Saclay ou du triangle de Gonesse ; la liste est longue et pourrait encore s’allonger. Depuis plusieurs décennies, les combats contre les « grands projets et travaux inutiles » se multiplient et occupent le paysage médiatique. Loin de constituer des luttes anecdotiques, ces contestations remettent en question le rôle déterminant joué par certaines infrastructures-clés dans la reproduction du système économique capitaliste.

Câbles, tuyaux, routes : voici les armes que le capitalisme utilise pour étendre ses sources de profit et repousser constamment les limites de la sphère de la marchandisation. Chacun à leur manière, les réseaux énergétiques, de transport ou encore de distribution d’eau, pour ne donner que quelques exemples, ont contribué aux phases de développement du capitalisme et l’ont ancré dans la réalité matérielle des existences. Pour l’accès à l’énergie, à l’eau, pour se déplacer, pour communiquer, nous sommes devenus dépendants de réseaux collectifs plus ou moins explicitement soumis à des logiques capitalistes de profit privé. Elles sont devenues la clef de voute de l’organisation capitaliste de nos sociétés. Notre média, Le vent se lève, s’emploie depuis plusieurs années à décrire ces dynamiques, que ce soit pour décrypter les logiques de prédation des GAFAM, analyser le rôle des infrastructures énergétiques dans le développement historique du capitalisme ou dénoncer les logiques de profit privés à l’œuvre dans la gestion de l’eau.

Pourtant, la nouvelle donne climatique va enclencher de manière inéluctable des logiques de transformation de ces infrastructures, que ce soit pour les fermer, en ouvrir de nouvelles ou les adapter au changement climatique. Faire face au dérèglement climatique implique de détourner en profondeur ces réseaux de leurs logiques initiale de construction et d’organisation. Ainsi, l’ampleur de certains réseaux devra fortement diminuer (axes routiers, système de distribution d’énergie fossile, pistes aéroportuaires, équipements portuaires…), d’autres devront être réorientés vers une gestion plus démocratique afin d’assurer un meilleur partage des ressources, tandis que d’importantes logiques de régulation pourraient être mises en place sur certaines infrastructures.

Trois réseaux au cœur de la production capitaliste de l’espace

Ces infrastructures contribuent toutes à ce que David Harvey nomme dans ses écrits la production capitaliste de l’espace, notamment dans The Limits to capital (1982) et The Condition of postmodernity (1989). Harvey soutient que l’espace n’est pas un simple cadre géographique où se déroule l’activité humaine, mais qu’il est activement produit par les relations sociales et économiques, en particulier dans un système capitaliste. Pour le capitalisme, l’espace est un moyen d’organiser et de contrôler les processus sociaux, économiques et politiques.

Le capital a besoin de créer et de réorganiser constamment des espaces pour absorber l’excès de capital et surmonter les crises. Les grandes infrastructures urbaines, les zones industrielles ou les banlieues résidentielles sont des exemples de cette production spatiale visant à augmenter les capacités productives d’un territoire ou à loger la masse des salariés nécessaire à la production. Le sociologue montre aussi que le capitalisme génère une différenciation géographique : les espaces ne sont pas homogènes, mais organisés de manière à favoriser les intérêts du capital. Les centres urbains, par exemple, concentrent souvent le pouvoir économique et politique, tandis que les périphéries sont exploitées ou marginalisées.

Un concept clé chez Harvey est celui de « spatial fix », qui désigne la manière dont le capitalisme utilise l’espace pour résoudre temporairement ses contradictions. Lorsque le capital est confronté à des crises, il cherche à les “déplacer” en investissant dans de nouveaux espaces (par exemple, en construisant des infrastructures, en colonisant de nouveaux territoires ou en réorganisant les villes).

Ainsi, dans le capitalisme, l’espace est continuellement transformé et organisé pour répondre aux besoins du capital, ce qui engendre des inégalités spatiales et des contradictions sociales. Sa théorie éclaire non seulement la manière dont le capitalisme façonne l’environnement bâti, mais aussi comment les luttes pour l’espace peuvent devenir un terrain de contestation politique. Pour illustrer le propos, analysons trois infrastructures-clés pour le capitalisme : les infrastructures routières, les réseaux de production et de transport d’énergie et les infrastructures de distribution d’eau.

Des infrastructures routières au services du capital

Les infrastructures de transport, comme les routes, les aéroports et les ports jouent un rôle-clé au service de l’accumulation du capital. La construction et la maintenance de ces grandes infrastructures, bien souvent sur deniers publics, permettent en premier lieu de maintenir le fonctionnement des structures macroéconomiques du capitalisme — à commencer par le libre-échange. Saluons à ce titre l’essai passionnant de Nelo Magalhaes Accumuler du béton, tracer des routes (La Fabrique, 304 pages, 18 euros), qui retrace l’histoire politique et matérielle des grandes infrastructures de transport routier bâties en France depuis 1945.

Les autoroutes et routes nationales ont un rôle matériel déterminant dans la production de l’espace national et européen, au service du patronat français et du dogme libre-échangiste.

Dans cet essai, l’auteur décrypte le rôle clé joué par les autoroutes et routes nationales au service du patronat français et du dogme libre-échangiste, et met en évidence leur rôle matériel déterminant dans la production de l’espace national et européen. Jusqu’au début des années 60, la France était maillée d’un large réseau de routes nationales de près de 80 000 km. Mais la construction européenne et le branchement de la France sur les réseaux mondiaux d’échange vont engendrer une explosion du transport routier par camions. Or, ces camions, de par leur poids, dégradent les routes et les usent prématurément. S’ensuit alors une grande campagne de lobbying du patronat routier pour que la puissance publique investisse massivement dans le renouvellement des routes et la construction des routes.

Dès lors, un effort titanesque va être produit pour d’une part transformer profondément les nationales en les élargissant et les épaississant, et d’autre part en créant ex nihilo un réseau d’un nouveau genre, celui des autoroute s qui constitue à l’heure actuel un réseau de 12 300 km. Les autoroutes sont tout d’abord le produit d’une idéologie: inventées pour la première fois par les régimes fascistes (Italie et Allemagne), elles répondent à une certaine vision du monde, en assurant la promotion du tout-voiture, en créant des coupures artificielles dans les territoires pour favoriser le transport longue-distance (et les vacances dans le Sud !). Mais elles sont aussi un produit matériel, aux conséquences environnementales majeures. Pour 1 m d’autoroute, il faut extraire 30 tonnes de sables et de graviers, terrasser 100 mètres cubes de terres. Entre 1945 et 1983, 800 000 km de haies sont détruits pour faire passer les routes. Les grandes infrastructures sont responsables des principaux flux de matières du capitalisme français. Ainsi en 2019, 36,8 millions de tonnes avaient été utilisées pour l’asphalte et le bitume. De fait, ce développement massif des routes a contribué à structurer l’espace, à le « produire » en créant de vastes carrières ou en modifiant le cours de certaines rivières suite aux prélèvements massifs de sable.

Toutes ces routes ont été largement surdimensionnées pour être adaptées au camion, qui est l’outil central du capitalisme des plateformes logistiques. Ainsi, si les camions représentent 2% du parc de véhicules, ils sont responsables de 25% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et bien plus en prenant en compte le coût écologique du surdimensionnement et de la maintenance. La production d’asphalte nécessite par ailleurs des quantités importantes d’énergie, produites avec des énergies fossiles. Chaque année, les collectivités locales dépensent 15 Mds€ pour entretenir des routes qui servent avant tout à engendrer des profits pour un nombre réduit de transporteurs et de capitalistes capables ainsi de réaliser des profits sur tout ce qui transite par la route : grande distribution, Amazon, etc.

Et au cœur de ce système gravitent des entreprises qui réalisent des profits grâce à l’infrastructure elle-même. C’est le cas de géants du BTP comme Vinci et Bouygues qui réalisent des plus-values mirifiques sur chaque maillon de la chaîne : terrassements, fondations, couches de roulement, péages, parkings. A ce titre, l’exploitation des autoroutes est une activité fort lucrative avec des taux de rentabilité forts intéressants de près de 8% sur les dernières années.

Les réseaux énergétiques, artères du capitalisme

Notre média, à plusieurs reprises, a analysé les liens qui existent entre histoire énergétique et développement du capitalisme. Mines, pipelines, centrales à charbon, raffineries, ports méthaniers, stations-services sont toutes des réalisations créées au cœur de l’histoire de capitalisme et y jouent toujours un rôle central. Elles ont rendu son développement possible sous de multiples facettes comme le libre-échange, la marchandisation, l’exploitation accrue des ressources naturelles, la mondialisation de la concurrence. Les réseaux énergétiques contribuent aux dynamiques du capitalisme dans les trois sphères où celui-ci agit : la production, l’échange et la consommation.

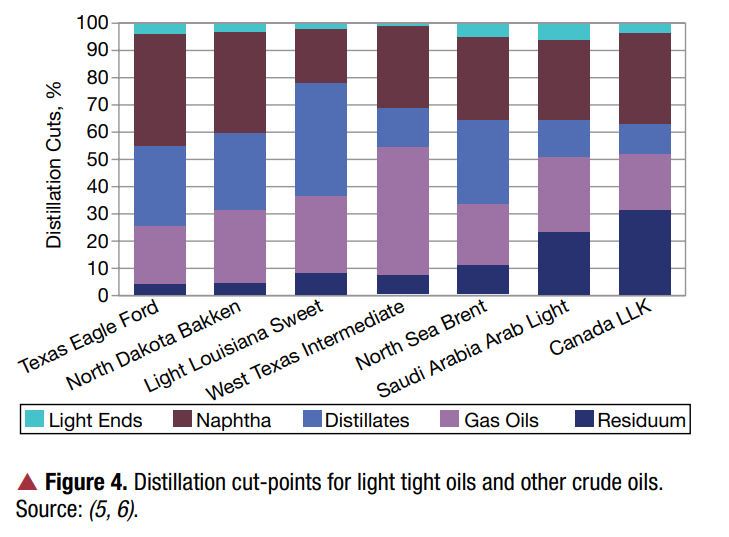

Premièrement, dans la sphère de l’échange, les réseaux énergétiques jouent un rôle indispensable au décuplement des capacités productives, permettant de produire toujours plus. Le rôle des réseaux énergétiques et de l’emploi massif des énergies fossiles a notamment été documenté par le sociologue Andreas Malm. Ce dernier explique que sans la nature, les énergies et les ressources nécessaires à la mise en valeur du capital, le processus d’accumulation fondamental du capitalisme ne serait pas possible. Le contrôle de énergies fossiles offre un adjuvant parfait au processus de mise en valeur du capital par le travail humain. Le charbon et l’huile, plus tard le pétrole et le gaz, sont les auxiliaires de la production capitaliste. Ils sont, dit Malm, le « levier général de production de survaleur ». Dans son développement historique, le capitalisme a déployé de vastes réseaux énergétiques (ports, pipelines, réseaux électriques) pour pouvoir augmenter la production et renforcer l’exploitation du travail humain.

Le contrôle de énergies fossiles offre un adjuvant parfait au processus de mise en valeur du capital par le travail humain. Le charbon et l’huile, plus tard le pétrole et le gaz, sont les auxiliaires de la production capitaliste.

Très concrètement, les infrastructures énergétiques permettent aux industries et aux usines de s’affranchir des contraintes énergétiques locales. Malm analyse par exemple en quoi l’utilisation de l’énergie hydraulique (roues à aubes, moulins) était l’objet de nombreuses contraintes pour le capitaliste : niveau fluctuant de l’eau, main d’œuvre rurale disposant d’un important pouvoir de négociation et susceptible de retourner travailler aux champs à tout instant. De même, les contraintes sur l’exploitation des forêts étaient fortes, avec un conflit sur l’usage et la répartition de la ressource. Grâce aux réseaux énergétiques, les capitalistes s’abstraient en conséquence des facteurs diminuant leur ratio d’exploitation.

Deuxièmement, l’énergie abondante et le déploiement de vastes réseaux de transport d’énergie a permis d’accompagner la dynamique de mondialisation, de renforcement du libre-échange et de concurrence généralisée. Le pétrole, le fioul maritime, le kérosène permettent à tout instant la connexion entre de nouveaux marchés. La possibilité de pouvoir aller partout, et d’avoir accès à des sources énergétiques quasi-infinies pour se déplacer permet de repousser les limites de l’exploitation des ressources naturelles et de marchandisation. Par exemple, la marine royale anglaise avait développé un vaste réseau d’approvisionnement en charbon pour soutenir son empire colonial, ouvrant des mines à travers le monde, comme par exemple en Inde. A l’heure actuelle, même dans les coins les plus reculés, l’essence reste un des rares biens disponibles partout car ce carburant est indispensable à la société mondialisée d’aujourd’hui. Les réseaux énergétiques contribuent à accélérer constamment la circulation de valeur et permettent au capital, pour revenir à Marx, de dévorer l’espace et le temps.

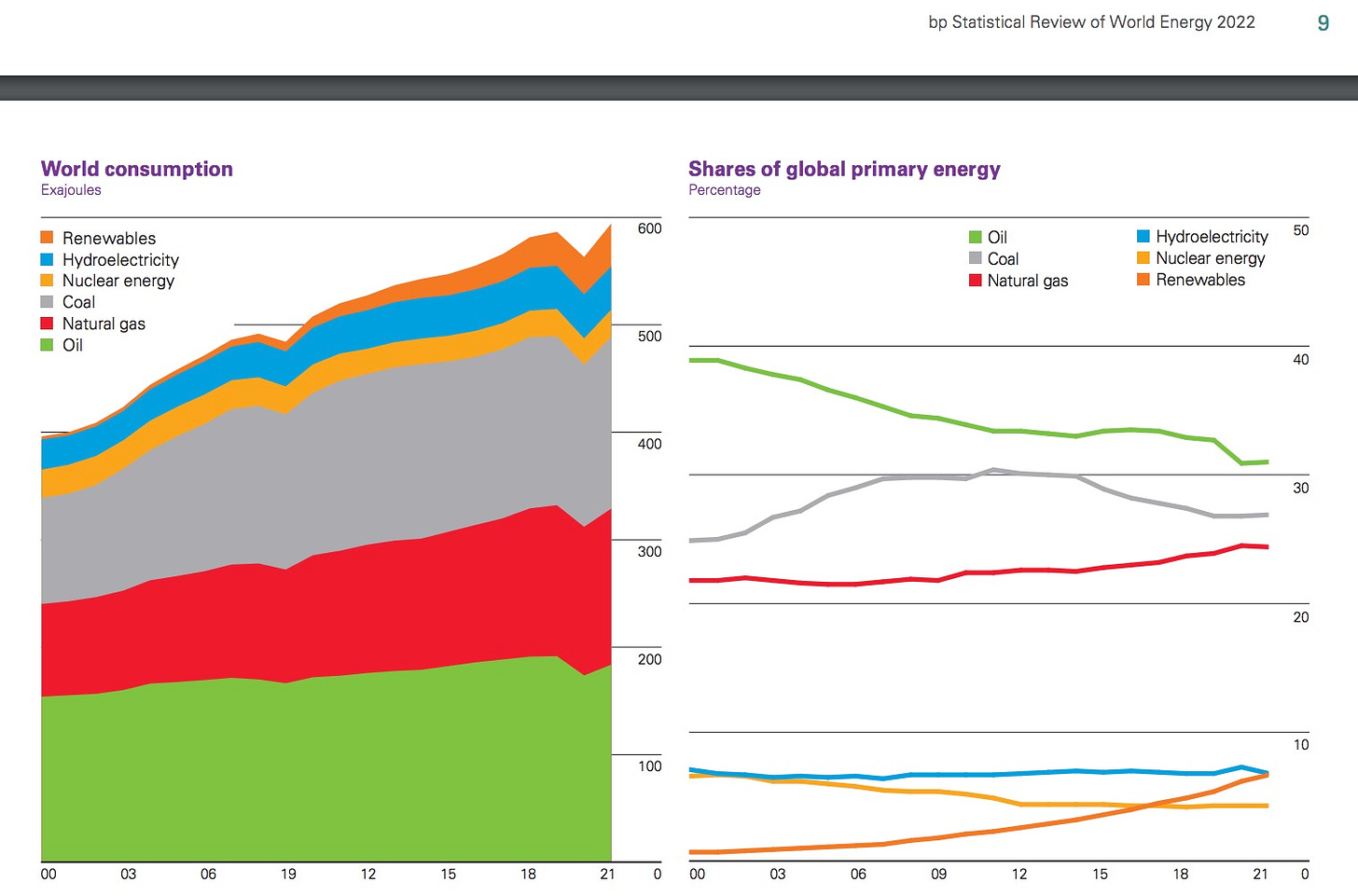

Enfin, la possibilité d’avoir accès en continu au réseau électrique, à la pompe à essence, à des bouteilles de gaz, augmente symétriquement les possibilités de consommation. Or, le capitalisme fait régulièrement face à des crises de débouchés pour ses surproductions abondantes. Toute cette énergie disponible permet alors d’augmenter le champ des consommations et de créer de nouveaux usages. Il suffit d’observer en ce sens la multiplication des appareils numériques et électro-ménagers, rendue possible grâce au renforcement des réseaux, là où au début de l’électrification, il n’était pas possible de brancher le frigo et la télévision simultanément. De même, l’abondance énergétique permet aux classes supérieures (les « classes de loisirs » du sociologue américain Thorstein Veblen) de se démarquer par des consommations ostentatoires : jets privés, yachts, SUV, maisons surdimensionnées.

De sorte, les logiques du capital reposent sur l’existence de réseaux énergétiques nombreux. Dans la gestion même de ces réseaux opèrent des acteurs capitalistes qui tirent un bénéfice de leur exploitation : entreprises pétrolières et gazières, transporteurs maritimes, états pétroliers, raffineurs. Leur positionnement stratégique de contrôle de ces infrastructures contribue à renforcer le pouvoir de classe des actionnaires de ces entreprises.

La dernière version de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) illustre encore une fois parfaitement cette logique. La cible de consommation électrique a été augmentée de près de 20% par rapport aux scénarios prévisionnels les plus ambitieux en matière de réindustrialisation de RTE (Réseau de transport d’énergie), et ce afin de combler les volontés des lobbys industriels sous prétexte de relocalisation d’activités. Encore une fois s’applique la logique de la surproduction énergétique, en tablant sur toujours plus de productions et de produits à vendre sans interroger initialement les besoins réels.

L’eau, toujours plus convoitée et gaspillée

Dans une perspective similaire à celle des réseaux énergétiques, les infrastructures liées à l’eau jouent un rôle déterminant dans le développement de l’activité capitaliste. Tout d’abord, le développement des villes, moteurs du capitalisme, a été possible grâce à la maitrise et la régulation de l’eau par des barrages, des aqueducs, des digues, des canaux, des réseaux d’assainissement. La ressource, même de manière antérieure au capitalisme, a été mise au service d’intérêts industriels et manufacturiers : tanneries, roues à aubes, moulins, proto-industries.

Toutefois, les logiques liées au capitalisme ont mené de nos jours à une organisation bien spécifique des réseaux d’infrastructures pour l’eau. Une grande partie de la ressource en eau et des réseaux attenants sont au profit d’activités industrielles. Ainsi, 70 % de l’eau en France est prélevée pour la production énergétique (50 %), pour l’activité industrielle (9 %) et pour l’agriculture (8 %). Pour ce qui concerne la production énergétique, l’eau s’inscrit dans un système énergétique majoritairement au service des lois du capital (voir plus haut). En matière d’activités industrielles, la consommation d’eau est particulièrement concentrée dans certains secteurs comme la métallurgie, la pétrochimie, l’industrie agro-alimentaire ou encore l’industrie papetière. Sur de nombreux territoires, l’infrastructure de l’eau est mise au service de profits privés : sites d’activités industriels, zones de développement touristique. De nombreux sites industriels consomment des quantités d’eau phénoménales, dépassant souvent le million de m3 d’eau annuel (soit la consommation annuelle de 20 000 personnes).

Les logiques d’accaparement de la ressource en eau se multiplient à travers le monde.

En situation de tension sur la ressource en eau, des conflits de répartition émergent pour décider de la répartition de l’eau : faut-il à tout prix permettre la continuation des activités économiques dépendantes de l’eau ? Faut-il encourager la sobriété individuelle ? Une illustration particulièrement frappante est celle des tensions autour de l’usage de l’eau pour l’irrigation, avec notamment le conflit autour des méga-bassines de Sainte-Soline. L’agriculture majoritaire, capitaliste au sens propre du terme (peu d’emplois, beaucoup d’investissements en capital et en machines-outils), repose sur un modèle intensif qui vise à maximiser les rendements en augmentant fortement la quantité d’intrants : azote, phosphore et … eau. Certaines cultures à haut-rendements comme le maïs nécessitent des niveaux d’irrigation élevés. En situation de changement climatique, des gros agriculteurs se regroupent alors pour créer leur propre réseau d’infrastructures leur permettant de perpétuer leurs modèles agricoles. Ainsi se développement les méga-bassines, les retenues collinaires, de nouveaux tuyaux pour transporter l’eau.

Par son existence, l’infrastructure en eau (mais aussi énergétique) permet à l’agriculture intensive d’échapper momentanément aux contraintes écologiques locales, en développant des cultures qui ne pourraient pas exister sans un apport d’eau et de nutriments extérieurs, ou sans l’énergie utilisée pour faire chauffer une serre artificielle. Comme pour l’énergie et pour les transports, l’infrastructure en eau devient elle-même une source de profit privé et d’enrichissement du petit nombre. Elle vient asseoir la position dominante des entreprises les plus capitalistes en leur conférant un accès exclusif à la ressource en eau. Des logiques de privatisation et de marchandisation se mettent à l’œuvre à travers le monde qui conduisent à confier des entreprises privées la gestion de l’eau, son acheminement et sa vente. Ainsi, des services publics de distribution d’eau sont parfois privatisés pour générer des profits.

Toutefois, en France un mouvement de recul de la privatisation voit le jour, sous l’impulsion des grandes villes. A l’heure actuelle, la moitié de l’eau est gérée par le privé et l’autre en régie. Mais les logiques d’accaparement de la ressource se multiplient à travers le monde. Dans certaines régions, des multinationales ou des États capitalistes peuvent exproprier les communautés locales pour contrôler les sources d’eau, souvent au détriment des populations indigènes ou rurales, par exemple pour développer des activités très consommatrices d’eau (mines, cultures de l’avocat, barrages hydroélectriques, centres de loisirs aquatiques…).

Des infrastructures aux caractéristiques communes

Il est possible d’identifier plusieurs caractéristiques communes à ces infrastructures ainsi que du rôle qu’elles jouent en régime capitaliste. A partir de là peuvent être identifiés aussi des conditions de possibilité de faire bifurquer ces infrastructures dans le cadre d’une trajectoire de sortie du capitalisme, et d’identifier d’ores et déjà des mécanismes actuels qui permettent cette logique.

Les infrastructures se développent dans une logique dialectique avec le capitalisme : elles reposent sur une socialisation des coûts et une privatisation des profits, permettent au capital de s’affranchir des contraintes écologiques et sont profondément imbriquées et interdépendantes.

Toutes ces infrastructures se caractérisent en premier lieu par une loi de co-développement entre les infrastructures et le capital, en raison du rôle historique qu’elles ont joué au cours du développement historique du capitalisme et de la relation dialectique qu’elles entretiennent avec lui. D’une part, leur organisation et leur structuration sont le fruit des logiques du capital. Leur dimensionnement, leur fonctionnement ou encore leur mode de gestion ont été dans des proportions importantes déterminés par leur capacité à servir les intérêts du capital. Ainsi, elles permettent d’augmenter considérablement la production, de faciliter le libre-échange, d’accélérer la circulation des marchandises et la création de valeur. D’autre part, leurs caractéristiques propres ont imposé des contraintes au développement du capitalisme, l’obligeant à des arrangements permanents pour maintenir ses profits et sa rentabilité.

En effet, le capital est avant tout le fruit d’un rapport social, qui émerge lui-même des conditions matérielles de production, et notamment des outils techniques disponibles. De là découle la dialectique entre les infrastructures étudiées et le capital. Le développement de nouvelles infrastructures et réseaux entraîne une recomposition du capital et de ses logiques d’organisation, avec de nouvelles modalités d’organisation spatiale (urbanisation, spécialisation des territoires), de nouveaux rapports capital-travail et une nouvelle organisation du cycle de consommation. Réciproquement, ces nouvelles organisations rétroagissent sur les infrastructures avec de de nouvelles modalités spécifiques de gestion et d’organisation.

Deuxièmement, une loi semble se dessiner dans la gestion de ces infrastructures que l’on pourrait qualifier de loi de socialisation des coûts et de privatisation des profits. Ces infrastructures, si elles servent aussi des missions d’intérêt général (accès à l’eau et l’énergie, désenclavement), sont toujours pensées pour servir des intérêts privés et des modes d’accumulation et d’organisation de l’espace capitaliste. Or, dans un de ses arrangements qui sont sa marque de fabrique, le capital s’allie à l’Etat ou à la puissance publique pour faire financer ces infrastructures sur fonds publics et ainsi ne pas assumer ses coûts de production et de reproduction. Le capital recourt aux capacités de planification et de financement de l’Etat pour porter les investissements structurants (autoroutes, centrales nucléaires, réseaux de distribution de l’eau), en minimisant sa contribution, pour la rendre bien inférieure aux gains réels permis par l’infrastructure et à son rôle dans la dégradation de cette même infrastructure. Cette utilisation de l’Etat est caractéristique du capitalisme dans sa phase néolibérale, telle que décrit par David Harvey. Dans le néolibéralisme, les forces du capital se marient à la puissance de l’Etat pour restaurer le pouvoir de la classe dominante et utiliser l’Etat pour accroître les potentialités de profits. En somme, le capital est bien souvent le passager clandestin de ces infrastructures.

L’analyse de la gestion de ces réseaux met en évidence une loi de privatisation des profits. Tout en faisant supporter les coûts à l’usager, l’exploitation des infrastructures est confiée dans plusieurs secteurs au privé, que ce soit par le biais de la privatisation des entreprises nationales historiquement gestionnaires, par l’ouverture à la concurrence ou la création de délégations de services publics. Ainsi, des entreprises motrices du capitalisme mondialisé œuvrent à la maîtrise de ces infrastructures, que ce soit en matière d’approvisionnement pétrolier et gazier (producteurs, raffineurs, transporteurs, vendeurs), de gestion d’infrastructures de transport (Vinci, Bouygues, entreprises ferroviaires dorénavant en concurrence, Eiffage, Colas) ou de distribution d’eau et d’assainissement (Saur, Veolia, Suez).

Troisièmement, ces infrastructures sont celles qui permettent au capital de s’affranchir temporairement des limites matérielles écologiques freinant son développement. Elles permettent de définir une loi de transgression des frontières écologiques. En réalité ces infrastructures peuvent être comprises comme permettant ce que Marx nomme la rupture métabolique. La rupture métabolique repose sur le constat qu’il existe une « séparation entre les conditions inorganiques de l’existence humaine » (i.e. les services de la nature) et l’activité humaine. Plus précisément, Marx observe qu’il existe dans les rapports entre capitalisme et nature un décalage entre les rythmes de régénération des conditions naturelles de reproduction du capitalisme et la vitesse à laquelle celui-ci dégrade ces conditions naturelles pour satisfaire ses pulsions d’accumulation. Le capitalisme perturbe le métabolisme entre l’Homme et la Terre et engendre une disjonction entre systèmes sociaux et cycles de la nature. Marx, s’appuyant sur les travaux de Von Liebig, met en évidence une rupture des cycles des nutriments au sein des terres. Plus précisément, la séparation entre les lieux de production agricoles (les campagnes) et les lieux de consommation (les villes) entraîne un déplacement des nutriments des champs vers les flux de déchets issus de la ville (effluents, ordures) qui ne retournent plus aux champs. Cette rupture des cycles naturels est aussi visible en matière d’eau ou de ressources naturelles, et est permise par ces réseaux d’infrastructures qui permettent de décaler spatialement et temporellement d’une part la dégradation des conditions écologiques d’existence et d’autre part leurs conséquences concrètes sur la société.

Quatrièmement, ces infrastructures sont fortement liés entre elles, permettant de proposer une loi d’interdépendance des infrastructures du capital. En effet, les réseaux s’interpénètrent régulièrement. Par exemple, les réseaux d’eau jouent un rôle clé dans le refroidissement des infrastructures énergétiques (centrales nucléaires et fossiles), pour la production d’énergie (barrages) ou encore pour les infrastructures de transport (transport fluvial). Le transport est lui-même totalement dépendant du réseau des infrastructures pétrolières (raffineries, dépôts de carburants, stations-essences). Cette imbrication quasi-complète des infrastructures constitue un élément de complexité majeur pour mener une transformation et génère des inerties fortes, chaque infrastructures nécessitant d’être remodelée au regard des actions de transformation des autres infrastructures.

Ainsi, ces infrastructures semblent répondre à quatre lois identiques. Elles se développent dans une logique dialectique avec le capitalisme, elles reposent sur une socialisation des coûts et une privatisation des profits, permettent in fine au capital de s’affranchir pour un instant de ses contraintes écologiques et sont profondément imbriquées et interdépendantes. Toutefois, cet état de fait et cette organisation sont profondément remis en cause par le dérèglement climatique et la crise écologique, à l’origine d’un nouveau régime climatique. En effet, si ces infrastructures sont vitales au fonctionnement de la machine capitaliste, elles sont aussi au cœur de sa contradiction écologique. Par son développement (et celui des infrastructures énergétiques, routières ou liées à l’eau), le capitalisme sape ses propres conditions d’existence écologique dans ce que la tradition écomarxiste nomme sa seconde contradiction. Les infrastructures au cœur du capitalisme portent une lourde responsabilité dans la crise climatique et notamment les émissions de gaz à effet de serre. Pour adapter ces réseaux, il faut en conséquence les faire bifurquer, pour les extraire des logiques du capitalisme et affirmer leur vocation à servir l’intérêt général.

Comment faire bifurquer ces infrastructures

Pour atténuer l’ampleur du changement climatique et s’adapter à ses conséquences, les infrastructures et réseaux vont devoir faire l’objet de modifications importantes, à la fois techniques et organisationnelles. Les réseaux d’énergie doivent être profondément restructurés pour pouvoir s’adapter au déploiement massif des énergies renouvelables, qu’elles soient d’origine électrique (éolienne, photovoltaïque) ou thermique (gaz décarboné, chaleur géothermique). Mais d’autres réseaux vont devoir être progressivement abandonnés ou réorientés vers de nouveaux usages, à l’image des chaînes d’approvisionnement en énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), dans une logique de décroissance des réseaux collectivement choisie.

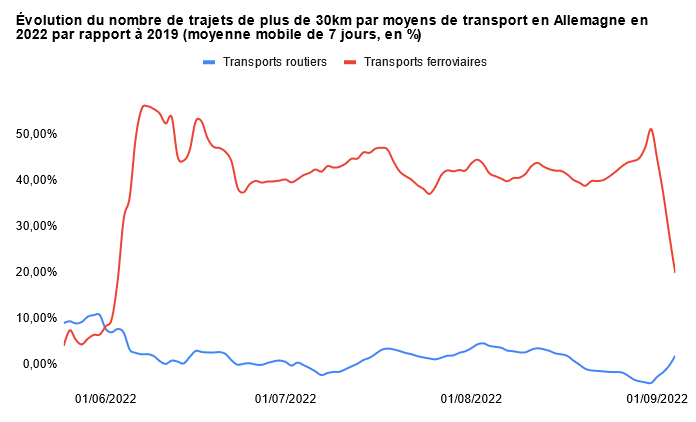

Les réseaux de transports vont devoir s’adapter à des variations de température bien plus importantes, mais aussi permettre la transition modale vers de nouveaux moyens de transports (collectifs, mobilités douces). Et les infrastructures liées à l’eau vont devoir se transformer substantiellement pour permettre l’utilisation de nouvelles ressources, garantir l’accès fondamental à l’eau en période de tension sur la ressource et permettre un maillage plus fin des territoires pour augmenter la solidarité. De notre capacité à réorganiser ces réseaux selon l’intérêt général dépend notre capacité à limiter les effets du changement climatique. Au regard de l’analyse proposée et des lois régissant actuellement ces réseaux sous régime capitaliste, il semble possible d’identifier plusieurs conditions pour permettre une bifurcation efficace de ces infrastructures.

Tout d’abord, ces réseaux devront faire l’objet d’une règle de gouvernement par les besoins. Plutôt que d’être conçus au service d’intérêt privés particuliers, leur organisation et leur fonctionnement devra en premier lieu se faire au service de besoins collectifs identifiés collectivement, afin d’assurer une redirection de leur usage en faveur de l’intérêt général. Par exemple, le choix des infrastructures prioritaires en matière d’eau potable pourra se faire au regard d’une évaluation collective des usages prioritaires (accès à l’eau potable de tous, activités manufacturières prioritaires) et non selon les besoins de quelques-uns (méga-bassines).

Cette nécessité de gouverner par les besoins est étroitement liée à une condition de prise de pouvoir démocratique pour permettre une juste affectation de l’usage de ces infrastructures. Plutôt que d’être préempté par quelques-uns, le pouvoir décisionnaire doit revenir dans le giron du grand nombre. Deux mouvements doivent pouvoir se coordonner. D’une part, il faudra assurer une reprise de contrôle de l’Etat et d’utilisation de ses capacités de financement et de planification pour gérer des réseaux d’infrastructures confiés jusqu’à aujourd’hui au privé. La réflexion pourra commencer par toutes les infrastructures ainsi abandonnées par le public confiées depuis 40 ans (distribution d’eau, autoroutes, approvisionnement en pétrole). D’autre part, ce contrôle ne devra être laissé intégralement à l’Etat, dont la capacité à travailler in fine pour des intérêts privés est au cœur de capitalisme néolibéral, mais devra être complété par une reprise en main de l’outil de production par les salariés eux-mêmes, seuls à même de faire fonctionner l’infrastructure pour amener chaque jour de l’eau et de l’énergie chez les individus.

A ce titre, il est intéressant de relire les travaux de Timothy Mitchell, qui explique que la mainmise sur la production de charbon et ses flux était, au XIXème siècle indispensable au bon fonctionnement de l’économie capitaliste. Timothy Mitchell lie cette concentration des flux énergétiques indispensables au capitalisme à l’émergence des luttes sociales et de la démocratie moderne. Plus précisément, il dresse le constat suivant : la gestion du charbon et de ses flux passait de manière très concentrée par trois lieux essentiels : la mine, les chemins de fer transportant le charbon et les ports. Ainsi, au début du XXème siècle, « la vulnérabilité de ces mécanismes et la concentration des flux d’énergie dont ils [les capitalistes] dépendaient donnèrent aux travailleurs une force politique largement accrue ». Selon Mitchell, c’est cette concentration spatiale de l’approvisionnement énergétique qui a conduit à la naissance de la démocratie moderne. Dans le même esprit, la prise de contrôle démocratique et collective de ces infrastructures est susceptible de contribuer positivement à une inversion du rapport de forces.

En faisant bifurquer les infrastructures, on limiterait probablement la productivité des machines « capitalistes », conduisant à développer un nouvel appareil productif, probablement plus local, plus low-tech, moins électrointensif, plus soucieux des conditions locales.

Et enfin, ces infrastructures devront obéir à une règle de financement juste, en évitant le phénomène de privatisation des profits permis par les infrastructures et de socialisation des coûts induits. Cela passe tout d’abord par l’existence de circuits de financements publics pour construire ce qui est socialement nécessaire mais que le marché n’arrive pas à financer, comme l’adaptation de ces infrastructures au dérèglement climatique. Puis par une juste répartition des coûts d’accès à ces réseaux, que ce soit par la gratuité de certaines consommations (premiers mètres cubes et kilowattheures, autoroute pour les familles), par une tarification progressive incitant à la déconsommation et par une clé de répartition du financement qui fasse reporter la charge sur ceux qui abîment l’infrastructure collective ou la détourne dans leur intérêt : poids-lourds, industries fortement consommatrices.

Dans son sillage, l’analyse des infrastructures du capital requestionne l’intégralité de la matrice de production capitaliste. En effet, les machines utilisées par le capitalisme sont productives et efficaces à l’impérieuse condition que l’on aménage le territoire et qu’on organise les réseaux en fonction de leurs exigences. Ainsi si l’on commence à ne plus dimensionner les routes en fonction des camions, on remet en cause l’ensemble de l’organisation des flux commerciaux et industriels autour du camion (hangars et entrepôts, gestion des stocks, flexibilité et fluidité de la production). En faisant bifurquer les infrastructures, on limiterait probablement la productivité des machines « capitalistes », conduisant à développer un nouvel appareil productif, probablement plus local, plus low-tech, moins électrointensif, plus soucieux des conditions locales.

Pour revenir à Harvey, comprendre la production capitaliste de l’espace est essentiel pour envisager une transformation radicale de la société, et cela passe par une prise de conscience des luttes spatiales existantes. Entre nous et nos besoins se dresse l’infrastructure, un avatar du capital, et la prise de pouvoir sur celle-ci passe par une reconfiguration technique du monde.