Après la victoire surprise du nationaliste Călin Georgescu au premier tour de la présidentielle en décembre 2024, le régime roumain a vacillé : élection annulée, candidature de Georgescu interdite, manifestations massives… En cherchant à tout prix à conserver leurs réseaux clientélistes et à maintenir l’ancrage atlantiste du pays qui abritera bientôt la plus grande base européenne de l’OTAN, les élites libérales du pays ont joué avec le feu. George Simion, seul candidat d’extrême-droite autorisé à se présenter, vient de réaliser un score encore plus écrasant et semble bien parti pour gagner. En accusant Moscou de miner la démocratie roumaine, les partis traditionnels pro-européens ont finalement nourri leurs opposants poujadistes et pro-Trump. Un scrutin rocambolesque et dégagiste qui en dit long sur le ras-le-bol des Roumains face au grand marché européen. Reportage.

Le calme avant la tempête ? En cette période de Pâques, fête très importante pour les 74% de Roumains qui s’identifient comme orthodoxes, la politique semble assez loin. Au marché d’Obor, au Nord-Est de Bucarest, les habitants de la capitale achètent brioches, œufs, et produits frais pour leurs repas, tandis que les cierges et les bougies destinés aux offices religieux sont en vente presque à chaque coin de rue. L’excellent état des églises, qui contraste avec celui des autres bâtiments pas toujours bien entretenus, illustre l’importance de la religion pour les Roumains. Hormis quelques panneaux électoraux discrets, rien ne vient rappeler qu’une élection présidentielle doit se tenir dans moins d’un mois.

Dégagisme et guerre judiciaire

Certes, les églises font davantage le plein que les bureaux de votes : aux derniers scrutins, législatif et présidentiel, organisés fin 2024, à peine plus d’un électeur sur deux s’est déplacé. Mais cette atmosphère très calme contraste avec la tension qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Le 24 novembre 2024, à la surprise générale, le candidat indépendant d’extrême-droite Călin Georgescu est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec 23% des suffrages. Cet entrepreneur politique a d’ailleurs habilement su exploiter la dévotion religieuse des Roumains, terminant chacun de ses discours par des appels à Dieu. « Se présenter comme le Messie dans un pays en manque de leadership depuis des années est un créneau porteur » résume Florentin Cassonnet, correspondant du Courrier des Balkans en Roumanie.

Deuxième surprise : une candidate libérale anti-corruption, Elena Lasconi, s’est également qualifié pour le second tour, devançant d’à peine 3.000 voix le représentant du PSD, le parti « social-démocrate » qui partage depuis 35 ans le pouvoir avec la droite du PNL (Parti national libéral), dont le candidat arrive cinquième. Si une vague dégagiste était attendue, son ampleur surprend les politiciens roumains. Une semaine plus tard, le PSD et le PNL perdent leur majorité au Parlement, subissant une hémorragie de 19% des voix, qui bénéficie largement à l’extrême-droite. Le parti AUR (Alliance pour l’Union des Roumains) gagne 9 points et devient la deuxième force politique du pays, tandis que deux autres formations nationalistes et ultra-conservatrices, SOS Roumanie et le Parti de la Jeunesse (POT, qui a soutenu Georgescu), entrent à la chambre des députés. Pour les élites du PSD et du PNL qui gouvernent le pays depuis la chute du régime de Ceaușescu, c’est la panique. Nouveau rebondissement le 6 décembre 2024 : deux jours avant le second tour de la présidentielle, la Cour Constitutionnelle, dont les neuf juges ont été nommés par le PSD et le PNL, décide… d’annuler l’élection, invoquant des soupçons d’ingérences russes via le réseau Tiktok.

Călin Georgescu et son rival d’extrême-droite d’AUR George Simion (arrivé quatrième au scrutin présidentiel de fin 2024) parlent de « coup d’Etat », tandis que son opposante libérale Elena Lasconi s’oppose aussi à cette décision, qu’elle estime « illégale et immorale ». A eux trois, ils représentent plus de cinq millions d’électeurs et 56% des votants, soit le double du score combiné des candidats du PSD et du PNL. Georgescu organise plusieurs grandes manifestations contre « la dictature de l’Europe, qui soumet la Roumanie à la tyrannie » et ses intentions de vote s’envolent. La fragile démocratie roumaine vacille, certains redoutant un épisode similaire à l’invasion du Capitole américain par les partisans de Trump en 2021 ou du Congrès brésilien par ceux de Bolsonaro deux ans plus tard. En parallèle, la bataille judiciaire continue, jusqu’à l’interdiction définitive de la candidature de Georgescu en mars.

Les stratagèmes des partis traditionnels pour empêcher l’accession au pouvoir de l’extrême-droite lui ont offert un boulevard électoral dont elle n’aurait jamais osé rêver.

Malgré le soutien populaire dont il bénéficie, il se retrouve privé de solutions. Il se résout donc à soutenir son rival George Simion, qui n’a presque même plus à faire campagne : le ras-le-bol face à la situation se transforme presque mécaniquement en votes. Le 4 mai 2025, lors de la nouvelle élection, il terrasse ses opposants avec 41% des voix dès le premier tour. Le PSD et le PNL ont beau présenter un candidat commun, Crin Antonescu, celui-ci est à nouveau exclu du second tour, dépassé par le maire de Bucarest, Nicușor Dan, qui reprend le créneau centriste et anti-corruption porté par Lasconi au précédent scrutin. Plus rien ne semble désormais empêcher le rouleau compresseur Simion de l’emporter le 18 mai prochain. Les stratagèmes des partis traditionnels pour empêcher l’accession au pouvoir de l’extrême-droite lui auront donc offert un boulevard électoral dont elle n’aurait jamais osé rêver.

Ingérences russes ou des services secrets roumains ?

Si la fin de ce feuilleton est désormais prévisible, de nombreux angles morts persistent, notamment les raisons de la percée soudaine de Georgescu. A lire la presse occidentale, les publicités Tiktok payées par la Russie auraient suffi à convaincre plus de deux millions d’électeurs crédules à voter pour un fasciste inconnu quelques semaines auparavant. D’après ces « enquêtes » qui s’appuient sur les rapports déclassifiés des services secrets roumains, quelques centaines d’influenceurs auraient été payés pour mettre en avant des mots clés liés à Georgescu à travers des agences marketing occultes, pour un coût de 380.000€ sur Tiktok et de 140.000 à 224.000€ sur Facebook, selon Le Monde. Si l’on en croit ces révélations, l’affaire aurait donc été très rentable pour le Kremlin. A la conférence sur la sécurité de Munich, le vice-président américain JD Vance, soutien affiché de l’extrême-droite roumaine, n’a pas hésité à se moquer du ridicule de la situation : « si votre démocratie peut être détruite par quelques centaines de milliers d’euros de publicités en ligne par un pays étranger, c’est qu’elle n’est pas très solide. »

« La Russie sert de bouc émissaire pour ne pas aborder les vrais problèmes. »

Florentin Cassonnet, correspondant du Courrier des Balkans.

Pour Florentin Cassonnet, l’importance donnée à cette ingérence russe est exagérée : « la Russie a fait ce qu’elle fait ailleurs : elle mène une guerre informationnelle et exacerbe les tensions internes. Mais elle sert aussi de bouc émissaire pour ne pas aborder les vrais problèmes. » Bien sûr, la Russie avait des raisons de souhaiter une victoire de Georgescu, hostile à la poursuite du soutien roumain à son voisin ukrainien. Mais elle n’est pas le seul acteur qui avait intérêt à promouvoir sa candidature. D’après le média d’investigation roumain Snoop, ce serait plutôt le Parti National Libéral, à la peine dans les sondages, qui aurait financé ces pubs pro-Georgescu dans l’espoir de diviser le vote d’extrême-droite et de pouvoir ainsi se qualifier au second tour. D’autres analystes roumains estiment quant à eux que le PSD voulait un candidat d’extrême-droite au second tour pour pouvoir gagner facilement grâce à un « vote barrage ». Des scénarios qui ont totalement échappé à leurs concepteurs.

Ces doutes se fondent sur l’influence très forte des services secrets roumains sur la politique du pays. D’après la journaliste d’investigation Emilia Șercan, le parcours de Georgescu, laisse à penser qu’il serait « le produit électoral créé et patiemment cultivé dans d’obscurs laboratoires dirigés par des hommes des services secrets. » Elle en veut pour preuve la thèse du politicien au Collège de la défense nationale, une instance sans qualification académique, largement sous l’influence de Gabriel Oprea, un ancien officier de l’armée de Ceaușescu, recyclé dans la politique sous les couleurs du PSD jusqu’à devenir Premier ministre. Pour Florentin Cassonnet, Georgescu n’a en tout cas rien d’anti-système : « son CV est à prendre avec des pincettes : il y a beaucoup de trous et de doutes sur son travail concret dans différentes instances. Il vient du sérail, cela rappelle le parcours des agents de la Securitate (services secrets roumains sous la dictature de Ceaușescu, ndlr). »

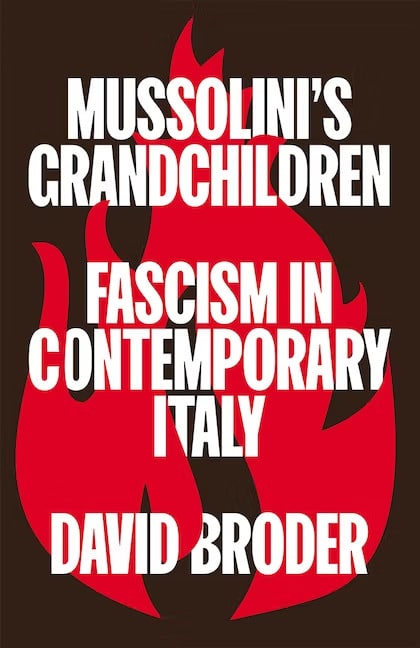

Sans affirmer avec certitude que Georgescu est une création de « l’Etat profond », Vladimir Bortun, politologue d’origine roumaine travaillant désormais à Oxford, juge l’hypothèse crédible. D’après lui, « la Roumanie a un appareil de sécurité surdéveloppé, avec 5 ou 6 agences, qui ont chacune leurs propres intérêts économiques et politiques. Certaines souhaitaient peut-être une victoire facile face à l’extrême-droite, quand d’autres pouvaient avoir un intérêt à la victoire de Georgescu. » Bortun s’interroge sur la complaisance du système à l’égard de Georgescu alors qu’il existait, selon lui, des raisons sérieuses d’empêcher sa candidature en amont, notamment le fait qu’il n’ait jamais déclaré ses dépenses de campagne. On peut y ajouter « l’oubli » suspect de l’enquête dont il fait l’objet depuis 2022 pour « apologie du mouvement légionnaire ». Georgescu avait en effet fait l’éloge de ce mouvement paramilitaire fasciste et de Ion Antonescu, le « Pétain roumain » (qu’il a qualifié de « héros de la nation »), dont le régime, allié à Hitler, fut responsable de la Shoah en Roumanie. Prononcer de tels propos dans un pays qui a le deuxième plus grand nombre de victimes de l’Holocauste aurait dû conduire à écarter sa candidature bien avant le vote final.

Un maillon essentiel de l’OTAN en plein doute sur la guerre en Ukraine

Malgré ses déclarations révisionnistes et sulfureuses, Georgescu n’a finalement été « débranché » que dans l’urgence, dans des conditions qui ont renforcé le doute et la colère des Roumains sur le fonctionnement de leur démocratie. Si le PSD et le PNL ont employé les grands moyens pour empêcher sa possible victoire, c’est que les piliers de leur modèle étaient menacés, en particulier l’alignement atlantiste de la Roumanie. En plein cœur de la capitale, devant l’énorme Palais du Parlement construit par Ceaușescu, un grand drapeau de l’OTAN, aux côtés de ceux de la Roumanie et de l’UE, vient d’ailleurs rappeler combien l’appartenance au bloc occidental est fondamentale pour ses dirigeants.

Voisin de l’Ukraine, le pays abrite depuis 2016 les radars et les batteries de missiles qui font partie du bouclier anti-missile de l’OTAN. Aux côtés de la Pologne et de la Turquie, qui disposent aussi de matériel du même type, cette installation est explicitement conçue pour riposter à une attaque russe. La guerre en Ukraine a évidemment donné une importance supplémentaire à la Roumanie dans l’alliance dirigée par Washington : elle abritera à terme la plus grande base de l’OTAN sur le sol européen, sur les rives de la Mer Noire. Une fois achevés les immenses travaux, chiffrés à 2,5 milliards d’euros, la base de Mihail Kogălniceanu, héritée de la période communiste, devrait couvrir 3.000 hectares et accueillir 10.000 soldats. Le budget militaire roumain a quant à lui grimpé de 45% en 2024, alors que le pays connaît pourtant le plus fort déficit public de l’UE, à 9,3% du PIB. Fier de l’implication de son pays dans l’effort militaire demandé par les Etats-Unis, le Président sortant Klaus Iohannis, issu du PNL, était d’ailleurs candidat pour diriger l’OTAN.

Mais l’enlisement de la guerre en Ukraine questionne les Roumains sur la pertinence du soutien permanent à Kiev. « En 2022, il y a eu une vraie solidarité envers les réfugiés ukrainiens, mais désormais les Roumains voient le coût de la guerre, en termes d’inflation (14% en 2022, 10% en 2023, 5% en 2024) ou d’aide financière à apporter à leur voisin » rapporte Florentin Cassonnet. Une situation qui a servi de carburant électoral à Georgescu. Celui-ci s’est appuyé tant sur des faits réels, comme la concurrence du blé ukrainien qui a mis en difficulté des agriculteurs, que sur des fake news, évoquant par exemple des allocations qui seraient 10 fois supérieures pour les enfants ukrainiens que les enfants roumains, pour arguer de la nécessité de stopper l’aide à l’Ukraine. Peu importe que ses arguments soient fondés ou non, ils « ont résonné avec la réalité vécue par les Roumains, en particulier dans les régions frontalières » explique le correspondant du Courrier des Balkans.

Des « souverainistes » très pro-américains

Au-delà du coût de la guerre pour un pays qui est déjà parmi les plus pauvres de l’UE, « beaucoup de Roumains ont peur d’être entraînés dans une guerre avec la Russie » complète Vladimir Bortun. Loin de la ligne de front, Ursula Von der Leyen, Keir Starmer ou Emmanuel Macron continuent à tenir une ligne jusqu’au-boutiste qui suscite des doutes chez de nombreux Roumains. « Ceux-ci ont été sensibles à la promesse de Georgescu de faire de la Roumanie un pays neutre, même s’il s’est ravisé quand il a commencé à percer dans les sondages » complète Bortun. Mais cette menace de voir la Roumanie rejoindre le camp des membres indociles de l’OTAN, aux côtés de la Hongrie de Viktor Orbán et de la Slovaquie de Robert Fico, a suffi à effrayer Bruxelles et Washington. Étant donné la « place importante [de la Roumanie] dans le système de sécurité de l’UE et de l’OTAN », Florentin Cassonnet s’interroge sur les pressions occidentales qui ont pu être exercées sur les autorités roumaines pour stopper l’élection.

La menace de voir la Roumanie rejoindre le camp des membres indociles de l’OTAN, aux côtés de la Hongrie de Viktor Orbán et de la Slovaquie de Robert Fico, a effrayé Bruxelles et Washington.

Depuis cet hiver, la situation a quelque peu changé. D’une part, l’exclusion de Georgescu du scrutin et son « remplacement » par George Simion a rassuré les capitales européennes : « Simion est de moins en moins anti-système, il arrondit les angles comme l’ont fait Marine Le Pen ou Giorgia Meloni », détaille Cassonnet. « Il ne parle pas de sortie de l’UE ou de l’OTAN, mais demande plutôt un rééquilibrage pour que la Roumanie en bénéficie davantage. » D’autre part, malgré ses revirements et son amateurisme en matière diplomatique, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a légitimé les discours en faveur de négociations de paix.

Georgescu et Simion ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges sur le Président américain, qu’ils voient comme un sauveur apportant la paix et rétablissant les valeurs traditionnelles, qu’ils opposent au « wokisme » qui serait promu par l’UE et George Soros. Simion s’est d’ailleurs rendu à l’investiture de Trump, tandis que Georgescu a suggéré que l’annulation de sa victoire faisait partie d’un plan visant à entraîner l’OTAN dans une guerre directe avec la Russie, afin d’empêcher Trump d’apporter la paix mondiale. Plus surprenant, Victor Ponta, ancien Premier ministre du PSD, forcé de démissionner pour des affaires de corruption en 2015 et arrivé quatrième à la présidentielle de mai 2025, a lui aussi tenté de copier Trump, arborant une casquette « Make Romania Great Again » durant sa campagne. « Ils essaient tous les trois d’être le Trump roumain », explique Bortun. « Si même les candidats soi-disant souverainistes se présentent comme tels, ça vous donne une idée de la place de la Roumanie dans le système international ! C’est une attitude d’auto-colonisation. » Plutôt que d’être les «pro-russes » que décrivent les médias occidentaux, Georgescu et Simion semblent au contraire pleinement en phase avec le tournant nationaliste et réactionnaire en cours de l’autre côté de l’Atlantique.

Dans les eaux glacées du marché européen

En s’inspirant de Trump, l’extrême-droite roumaine a donc habilement exploité la crainte bien réelle de l’élargissement de la guerre en Ukraine pour finalement rester dans le giron de Washington. Mais outre ces aspects conjoncturels, le terrain était fertile depuis longtemps pour une percée des forces fascistes. L’ultra-libéralisme économique mis en place depuis la chute du communisme, puis l’adhésion à l’Union européenne en 2007, ont fait exploser les inégalités et la précarité. « L’entrée dans le néolibéralisme s’est traduite par des privatisations massives, un sous-investissement chronique des services publics, un code du travail qui protège très peu les travailleurs, une flambée des prix de l’immobilier et un système fiscal régressif » liste Vladimir Bortun. Un cocktail explosif auquel s’ajoute aujourd’hui un « consensus politique total en faveur de l’austérité » pour baisser le déficit.

Jetés dans les eaux glacées du marché, de nombreux Roumains tentent tant bien que mal de joindre les deux bouts. Etant donné la faiblesse des aides sociales et la préférence du gouvernement pour l’entreprenariat, beaucoup font des petits boulots journaliers, notamment dans l’économie ubérisée. D’autres survivent en cultivant leur petit lopin de terre ou grâce à l’argent envoyé par leurs proches à l’étranger. L’émigration est en effet un phénomène de masse : entre 4 et 8 millions de Roumains vivent à l’étranger, notamment en Europe de l’Ouest [1]. La population roumaine s’élève aujourd’hui à 19 millions d’habitants, contre 23 millions en 1990. Entre 1989 à 2021, le pays a perdu chaque année 130.000 personnes, soit l’équivalent d’une ville moyenne… Des départs que pourrait renforcer l’entrée dans l’espace Schengen, effective depuis le 1er janvier 2025.

Si l’européanisation a pu faire rêver par le passé, ses conséquences négatives sont désormais flagrantes. « L’intégration européenne a été vue comme la solution à tous les problèmes et a rempli un vide idéologique », explique Florentin Cassonnet. « Certes, elle a apporté des milliards d’euros d’aides, mais cela s’est fait en contrepartie de l’ouverture des marchés. » Il cite par exemple l’achat d’énormes surfaces agricoles par des investisseurs étrangers (italiens, allemands, autrichiens, israëliens etc.). De la même manière, « 85 des 100 plus grosses entreprises sont étrangères » d’après Vladimir Bortun. Implantées pour bénéficier du second coût du travail le plus faible dans l’UE après la Bulgarie, trois fois et demi moins cher qu’en France, ou pour bénéficier d’un marché de consommateur captif dans les secteurs de la grande distribution, de la banque ou des télécoms, celles-ci font de très bonnes affaires en Roumanie, à l’image de Dacia, propriété du groupe Renault. Mais « l’argent réalisé par les entreprises étrangères en Roumanie revient ensuite à l’Ouest », explique Florentin Cassonnet, qui considère que « l’UE fonctionne de manière coloniale. » Le « goût de l’optimisme » évoqué par une publicité géante de Coca Cola sur la place de Roumanie à Bucarest semble avoir tourné au vinaigre.

Le poujadisme de l’extrême-droite plébiscité

Pour Vladimir Bortun, « l’accession à l’Union européenne a exacerbé la compétition entre les capitalistes nationaux et les grandes entreprises étrangères ». Un conflit que l’on retrouve désormais dans le champ politique roumain : tandis que le PSD et le PNL sont fermement pro-européens et attachés à l’attractivité de la Roumanie pour les investisseurs étrangers, l’extrême-droite entend défendre les entrepreneurs roumains contre la bourgeoisie comprador. « Georgescu a travaillé dans des organisations internationales et sa femme, très mise en avant durant sa campagne, dirigeait la branche roumaine de Citibank (banque américaine, ndlr) jusqu’au début des années 2010. Ils ont constamment répété que ces structures étrangères n’avaient pas d’ambition de développer le pays. La plupart des Roumains adhèrent à ce discours », explique le chercheur en science politique.

« L’accession à l’Union européenne a exacerbé la compétition entre les capitalistes nationaux et les grandes entreprises étrangères. »

Vladimir Bortun, politologue.

Le programme économique de Georgescu, dans lequel se retrouve également Simion, ciblait en effet les PME roumaines, en particulier dans le monde rural, qu’il considère comme la « colonne vertébrale » de l’économie nationale. Pour les soutenir, il promettait de baisser l’impôt sur les sociétés à seulement 10%, contre 16% aujourd’hui. Hors de question en revanche, d’avoir « un État-nounou qui redistribuerait les richesses d’une manière égalitaire, comme dans un régime socialiste ». Cette combinaison d’un soutien appuyé à la petite bourgeoisie et de revendications réactionnaires en matière de mœurs n’est pas sans rappeler celui de l’Union de Défense des Commerçants et Artisans de Pierre Poujade dans la France des années 1950, qui fera entrer Jean-Marie Le Pen à l’Assemblée nationale.

Ce programme séduit largement les Roumains, « en particulier dans les zones rurales et les petites villes en croissance économique, c’est-à-dire là où le petit entrepreneuriat est le plus implanté » détaille Bortun. Mais Georgescu et Simion ont également réalisé des scores écrasants parmi la diaspora : 43% pour le premier et plus de 60% pour le second, bien que la participation soit très faible dans ce corps électoral. Pour Vladimir Bortun, lui-même membre de cette diaspora, ce succès s’explique par deux facteurs : la fierté apportée par le discours nationaliste de l’extrême-droite à des travailleurs souvent humiliés et discriminés dans leurs pays d’émigration, ainsi que la promesse d’avantages matériels pour les inciter à revenir développer leur pays en y créant une entreprise.

Rancœur contre un système corrompu

Si elle vote peu, la diaspora pèse néanmoins très lourd lorsqu’elle se mobilise. « Le 10 août 2018, une grande manifestation des Roumains de la diaspora a eu lieu contre la corruption. Beaucoup de ces personnes ont voté pour Georgescu » explique Florentin Cassonnet. Certes, cet enjeu est moins important que lors des précédentes élections, mais il demeure un motif d’exaspération important dans un pays classé parmi les plus corrompus d’Europe. « Sur le papier, toutes les exigences pour intégrer l’UE ont été mises en œuvre, mais sans la substance. Derrière la façade démocratique, les pratiques autoritaires et la corruption continuent » estime le correspondant du Courrier des Balkans. Comme dans la plupart des pays de l’ancien bloc de l’Est, le passage à une économie de marché a en effet bénéficié à une petite classe, largement recyclée de l’ancien régime, qui a su mettre à profit ses connexions politiques. Ces businessmen ont su profiter des opportunités au moment de la privatisation des entreprises d’Etat et dont les entreprises vivent souvent de rentes ou de contrats publics attribués dans des conditions douteuses.

Comme dans la plupart des pays de l’ancien bloc de l’Est, le passage à une économie de marché a bénéficié à une petite classe, largement recyclée de l’ancien régime, qui a su mettre à profit ses connexions politiques.

Des intérêts représentés politiquement par le PSD et le PNL, qui se partagent le pouvoir. « Ces deux partis sont censés être opposés mais ils gouvernent ensemble depuis le début des années 2010, un peu comme en Allemagne avec les grandes coalitions. Ce n’est pas un combat idéologique, mais un partage des postes et des ressources : chacun de ces partis donne des contrats aux entreprises qui lui sont proches. Bon nombre de Roumains sont dépendants de ce système clientéliste » développe Florentin Cassonnet. Le désaveu de ces partis ne vient pas de nulle part : « en 2017, le gouvernement Grindeanu a tenté de faire passer par ordonnance une loi d’amnistie pour certains actes de corruption » rappelle-t-il. Le Premier ministre de l’époque était d’ailleurs directement concerné par l’amnistie en question… Ces décrets signés en pleine nuit déclenchent la colère des Roumains, qui se mobilisent massivement dans la rue, donnant lieu aux plus grandes manifestations depuis la fin du régime de Ceaușescu. Si ces réformes sont finalement retirées, le gouvernement censuré par les députés et le chef du PSD condamné pour corruption, le problème de fond n’a pas été réglé. « La justice anticorruption est utilisée comme une arme politique par beaucoup de politiciens » estime Cassonnet, d’où le manque de confiance des Roumains dans leur système politique.

Dès lors, « le rejet de la corruption bénéficie tant aux libéraux de l’USR comme Lasconi et Dan qu’à l’extrême-droite » analyse-t-il. Si la minorité de la population qui a bénéficié de l’intégration européenne, en voyageant, en étudiant ou en faisant des affaires à l’étranger penche pour les centristes de l’USR, la majorité des Roumains préfèrent la version fascisante du dégagisme. Seuls les retraités, maintenus dans un état de dépendance au PSD, qui a augmenté leurs pensions par clientélisme, continuent de voter fortement pour ce parti, analyse Vladimir Bortun. Selon lui, la probable victoire de George Simion ne devrait cependant pas changer grand-chose : sur le modèle de Viktor Orbán, l’extrême-droite devrait surtout distribuer davantage de contrats publics à ses proches, tandis que « leur critique des entreprises étrangères reste très superficielle. »

Un électorat de gauche qui s’ignore ?

Face à Simion, le profil de Nicusor Dan, « un réformateur qui s’est fait connaître par des campagnes pour la protection du patrimoine et fait campagne pour une Roumanie “normale” et honnête” », d’après Florentin Cassonnet, ne fait guère rêver. En effet, « il ne propose rien pour protéger les Roumains, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. » Face à la précarité et à l’absence de perspectives, l’horizon de marchés publics mieux encadrés et d’un État sobre fait clairement moins recette que le nationalisme vantant la grandeur du pays. La Roumanie est-elle donc condamnée aux fascistes télégéniques qui souhaitent annexer la Moldavie voisine – une position défendue par Georgescu et Simion -, lutter contre le « lobby LGBT » et mettre en place un capitalisme de connivence avec leurs propres oligarques ?

S’il est quelque peu désabusé, Vladimir Bortun se veut positif : pour lui, « l’essor de l’extrême-droite est rendu beaucoup plus facile par l’absence de la gauche » et le fait que près de la moitié des Roumains s’abstiennent indique qu’une alternative est possible. « Il existe une majorité de gauche en Roumanie sur de nombreux enjeux socio-économiques : des enquêtes indiquent un soutien de plus de 80% de la population pour des investissements étatiques créant des emplois, une intervention plus forte de l’Etat pour lutter contre la pauvreté et le renforcement des services publics. Même sur la question de la propriété publique de certains secteurs, il existe des majorités », rappelle-t-il.

Mais ces revendications n’ont pas d’organisations capables de les porter dans le champ politique : « le souvenir du régime communiste empêche l’émergence d’organisations de gauche et a fait reculer la conscience de classe. La droite a conquis l’hégémonie culturelle », estime Bortun. Certes, il existe bien des petits partis, comme Demos ou Sens, qui portent des mesures progressistes, mais « ils souffrent d’une vision très électoraliste, coupée des liens avec le mouvement syndical et les mouvements sociaux » regrette-il. Le salut pourrait venir de ces derniers : alors que la Serbie voisine se mobilise contre le régime kleptocratique du président Vučić, Bortun n’exclut pas qu’un mouvement similaire émerge un jour en Roumanie. Il cite en exemple le mouvement contre la mine d’or de Roșia Montană, auquel il a participé en 2013-2014, qui unissait un front très large contre un projet destructeur pour l’environnement et le patrimoine local qui n’aurait bénéficié qu’à une multinationale canadienne. Celui-ci avait réussi à réunir des Roumains de tous horizons politiques autour d’un intérêt commun et s’est soldé par une victoire. Un motif d’espoir pour un pays qui a urgemment besoin d’une alternative au nationalisme et aux fausses promesses du marché.

Note :

[1] Les variations s’expliquent des modes de calculs différents, notamment en fonction de la comptabilisation des travailleurs vivant à l’étranger de manière saisonnière. La Banque Mondiale donne ainsi le chiffre de 4 millions, quand le ministère de la diaspora roumaine parle de 8 millions.