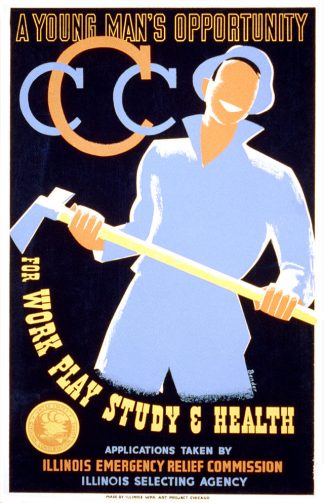

Face aux diverses transformations sociales qui menacent le travail, il est urgent de penser à des alternatives à la création d’emplois par le seul secteur privé, répondant à une logique de rentabilité immédiate. Alors que l’offre politique actuelle propose, pour résoudre ce problème, soit de le flexibiliser et donc de dégrader toujours plus les conditions de travail des individus, soit d’en nier le besoin et l’utilité future en le présentant comme un fardeau dont le revenu universel nous déchargerait, le projet d’ATD Quart Monde promet une solution peu onéreuse et vertueuse, car utile socialement, pour garantir à tous un emploi.

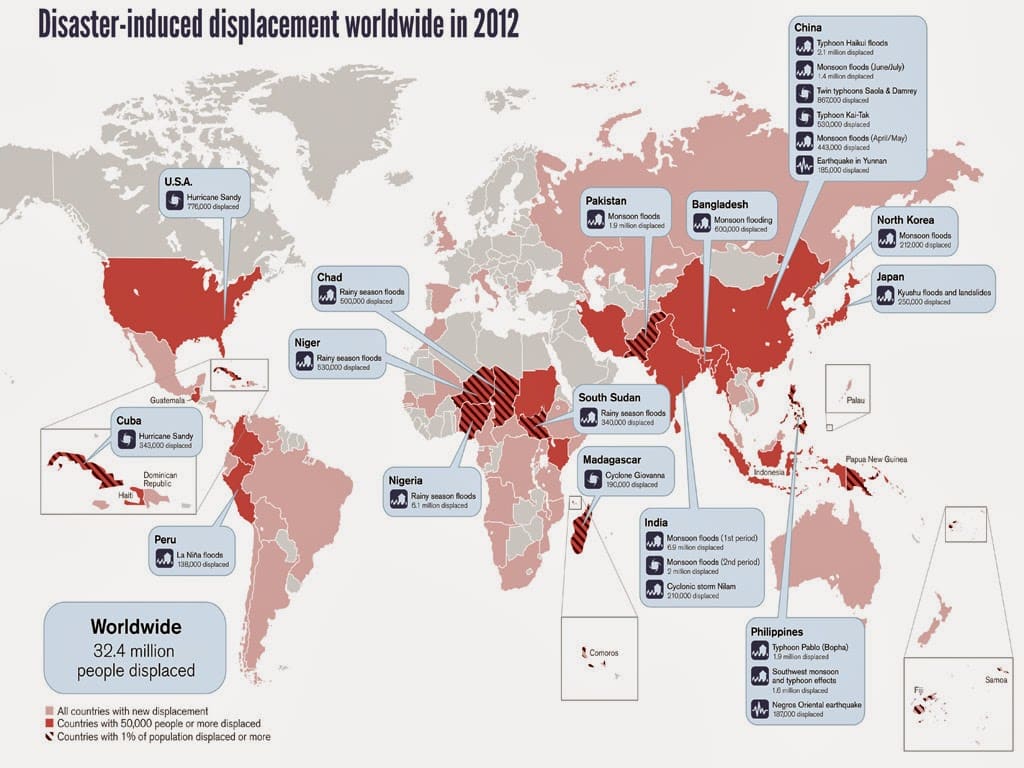

Les universitaires ont abondamment documenté les effets négatifs d’une période d’inactivité, même courte, à la fois sur l’individu, sur la famille et sur la communauté. Une période de chômage affecte en effet la santé et la satisfaction de vie d’un individu [i], mais également le montant de son salaire futur [ii] – si réinsertion économique il y a. La baisse de revenu induit en outre une diminution des biens et services consommés par la famille, et une augmentation de l’anxiété et des symptômes dépressifs des personnes concernées susceptibles d’affecter leurs apparentés. Plusieurs études ont, par exemple, mis en évidence que la perte d’un emploi du père était associée à un plus faible poids à la naissance [iii], ou à des performances scolaires moindres [iv] de l’enfant. Enfin, si les personnes inactives sont concentrées autour d’une même aire géographique, c’est sur l’ensemble de la communauté [v] que peuvent se répercuter les conséquences du chômage prolongé via l’augmentation de consommation des services publics combinée à une diminution de la base d’imposition nécessaire au financement de ces services, ce qui conduit presque inéluctablement à leur dégradation.

À l’heure où trois grands événements, à savoir la crise du COVID 19, la transition écologique et la transition numérique, menacent l’emploi, et où les politiques successives de l’offre, supposées le stimuler, ont échoué, il est nécessaire d’envisager des alternatives à la création d’emplois par le seul secteur privé, répondant à une logique de rentabilité immédiate.

C’est précisément ce que propose le projet Territoires Zéro Chômeur (TZC) initié par le mouvement ATD Quart Monde, dont l’objectif premier est d’éviter que des individus ne tombent dans des trappes à inactivité et ne deviennent inemployables en raison de la dégradation de leur capital humain (c’est l’une des explications du fameux effet d’hystérèse, mécanisme par lequel un chômage conjoncturel se transforme en chômage structurel après une récession). Fondé sur un principe de garantie à l’emploi, ce dispositif, dont l’expérimentation sur dix territoires a débuté en 2017, permet à tout chômeur de longue durée (un an minimum) qui le souhaiterait, d’être employé en CDI au sein d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE) chargée de pallier un besoin économique ou social local qui ne soit pas déjà couvert par une entreprise. Concrètement, il s’agit d’identifier des besoins économiques ou sociaux d’un territoire et de réfléchir à une activité qui fasse coïncider ces besoins avec les compétences des personnes inactives. Le tout, sans concurrencer les entreprises locales. A ce jour, les emplois créés dans les territoires d’expérimentation concernent le service à la personne, le gardiennage, le maraîchage ou encore le transport, autant d’emplois non pourvus car précisément dépourvus de valeur marchande, mais non moins utiles socialement.

Le modèle économique des EBE est, par ailleurs, relativement simple : le coût d’un chômeur pour la collectivité est estimé à 15000€ par an si l’on inclut les dépenses liées à l’emploi (allocation spécifique de solidarité, aide au retour à l’emploi), les dépenses sociales (RSA, allocations logement), les coûts indirects (santé) et le manque à gagner d’impôts et de cotisations. A peu de choses près, le coût d’une personne inactive équivaut ainsi à un SMIC. L’idée est donc de transformer les prestations sociales et les coûts indirects liés au chômage en salaire ; autrement dit d’activer des dépenses « passives ».

L’extension du projet en débat

Trois ans après le début de l’expérience initiée sur dix territoires, le bilan semble plutôt positif : 700 personnes qui étaient dans une période d’inactivité prolongée, ont été embauchées en CDI, et 30 d’entre elles ont, par la suite, retrouvé un emploi dans une entreprise locale. Surtout, le dispositif a permis de sortir des individus d’une grande pauvreté qui allait jusqu’à contraindre leur consommation alimentaire :

« L’un d’entre eux nous a dit, en aparté du questionnaire, pouvoir faire trois repas par jour alors qu’avant il ne mangeait qu’au petit déjeuner et au dîner. En outre, les salariés déclarent des achats « plaisirs » qui sont devenus possibles, notamment au niveau vestimentaire (vêtements, chaussures, montres…) » (Source : Rapport de la métropole de Lille, DARES, p. 37)

La suite de l’enquête révèle que les salariés de l’EBE de Tourcoing, embauchés dans des entreprises de récupération de matériaux, garages ou épiceries solidaires, ont davantage confiance en eux depuis qu’ils travaillent (55,9%). Dans l’ensemble, la classe politique est donc favorable au dispositif et salue l’initiative d’ATD Quart Monde. C’est pourquoi le contrat des dix territoires actuels a été renouvelé, permettant ainsi la continuation du projet.

En revanche, la question de son extension divise : dans le projet de loi étudié par l’Assemblée en début de mois, il est question d’étendre l’expérience à 30 nouveaux territoires. Or, comme le suggère les rapports IGAS/IGF, le coût du dispositif aurait été sous-estimé. D’un côté, les personnes ayant bénéficié de ce programme ne demandaient pas toujours les minimas sociaux, donc l’économie de prestations sociales devant être réalisée au départ s’avère plus faible que prévue – en moyenne, 5000€ au lieu de 15000€. De l’autre, les EBE ont dû acquérir du capital (local, machines) pour mener à bien leur projet, un coût fixe qui a contraint ces entreprises à revoir à la hausse leurs dépenses.

Un coût, certes plus élevé que prévu, mais destiné à s’amortir avec le temps

Il n’est toutefois pas surprenant que le lancement des premières EBE ait nécessité un investissement de base dans du capital. Cela ne permet en rien de conjecturer sur le coût réel du dispositif dans le futur, puisque, par définition, ces coûts fixes s’amortiront dans le temps. Certaines entreprises pourront même devenir rentables en dégageant du profit grâce à la vente de biens ; on pense par exemple aux épiceries solidaires ou aux usines de recyclage qui ont servi de support au film Nouvelle Cordée de Marie-Monique Robin. Il est donc probable que le dispositif soit moins onéreux dans les années à venir. C’est d’ailleurs ce qu’on peut lire dans le rapport IGAS :

« L’expérimentation s’est vue également dans certains cas évoluer vers la création de structures (ex : SCIC Laine à Colombey-les-Belles) qui, si leurs activités s’avéraient rentables, pourraient quitter le cadre de l’expérimentation. » (Source : L’évaluation économique visant à résorber le chômage de longue durée, rapport IGAS, 2019, p.73)

Certaines EBE pourraient donc même, à terme, être assez productives pour ne plus nécessiter d’aides publiques.

Le « coût faramineux » des politiques de l’offre qui ont été menées ces dernières années

Pierre Cahuc, qui n’en est pas à sa première attaque contre toute forme d’emploi subventionné par l’État[vi], a dénoncé, sur un ton proche du subtil « pognon de dingue », le « coût faramineux » de ce projet. Le grand prédicateur de la méthode expérimentale en matière de politiques publiques ne serait sans doute pas opposé à une comparaison de ce coût à celui des politiques publiques décidées ces dernières années pour tenter de réduire le chômage. Bien souvent en effet, l’expérimentation consiste à comparer plusieurs groupes tests (qui se voient attribuer un traitement) à un groupe contrôle (qui ne perçoit pas de traitement), afin de tester l’efficacité d’un traitement par rapport à un autre.

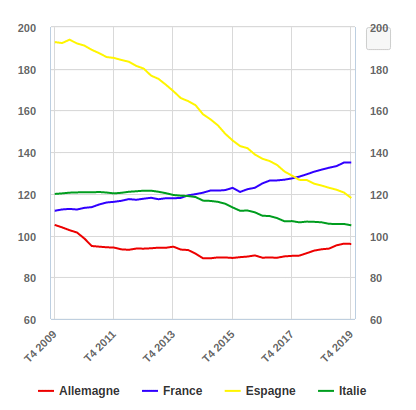

A titre de comparaison justement, prenons le cas du CICE, politique votée en 2012 et destinée entre autres à réduire le chômage. Dans son dernier rapport de 2020 [vii], France Stratégie évalue que le dispositif aurait permis la création de 100 000 emplois, 160 000 au maximum, entre 2013 et 2017. Pour un coût – sous forme d’allègement fiscal – s’élevant à 18 milliards d’euros simplement pour l’année 2016. Au total, ce sont près de 47 milliards d’euros qui auraient été dépensés entre 2013 et 2015 pour un modeste résultat de 100 000 personnes embauchées. Plusieurs rapports pointent également un effet quasiment nul de la mesure sur l’investissement, en dépit des objectifs annoncés en la matière. Finalement, ces allègements fiscaux auraient principalement servi à baisser les prix et augmenter les plus hauts salaires [viii]. Un travailleur embauché aurait donc coûté 435 000€ [ix] au contribuable, ou 100 000€ si l’on prend la fourchette la plus haute de l’OFCE, qui estime le nombre d’emplois créés ou sauvegardés à 400 000. Un coût largement supérieur à la plus haute estimation de celui d’un salarié en EBE, soit 26 000€.

Pour l’économiste, d’autres alternatives plus efficaces existeraient pour résorber le chômage de longue durée. Il cite, par exemple, des dispositifs combinant la miraculeuse « formation » et un « soutien personnalisé », « aspects quasi absents de l’expérimentation territoire zéro chômeur ». Pourtant, à la lecture du rapport publié par le ministère du Travail sur le territoire de Colombelles, on constate que de nombreuses entreprises de la nouvelle économie (haute technologie, recherche et développement, informatique) se sont implantées dans cette région, et que les tentatives pour former les anciens travailleurs industriels aux compétences requises n’ont pas manqué. Mais quand le décalage entre les compétences des travailleurs et celles requises par les nouvelles entreprises est trop important, le chômage d’inadéquation persiste. Comme le souligne le rapport :

« Il existe un décalage entre les besoins des entreprises qui s’implantent sur les zones d’activités situées sur le territoire et les compétences des chômeurs qui y vivent. Le niveau de formation des demandeurs d’emploi Xois ne leur permet pas de profiter des opportunités d’emploi liées à cette activité économique naissante. » (Source : Rapport du territoire de Colombelles, DARES, p.12)

La Société Métallurgique de Normandie de Colombelles. Source : Ouest-France

En dépit des efforts déployés pour limiter les conséquences du démantèlement de l’activité métallurgique dans cette région normande[x], et malgré de nombreux emplois privés à pourvoir dans la région, le chômage s’élevait donc à 20% en 2016. En clair, l’emploi privé ne peut être une solution au chômage de masse de cette région. Et au-delà des échecs successifs des dispositifs qu’évoque Pierre Cahuc pour résorber le chômage, il semble de toute manière utopique d’imaginer que la capacité des organismes de formation en France sera en mesure d’absorber tous les licenciements à venir.

Les Territoires zéro chômeur, un projet politique

C’est avec un effarement qui confine au complotisme que Pierre Cahuc révèle finalement un secret de polichinelle dans sa tribune : la défense des TZC, au-delà du seul objectif de résorption du chômage, serait un projet politique. Et en effet, ATD Quart Monde n’a jamais dissimulé son ambition de transformer le rapport au travail et d’en faire un droit de « première nécessité sociale ». De ce point de vue, le travail n’est plus conçu comme un fardeau, dont le revenu universel pourrait nous décharger, mais comme un besoin quasi-anthropologique, nécessaire à la réalisation de l’individu autant qu’au bon fonctionnement d’une société.

En conséquence, les TZC évacuent les aspects aliénants du travail : tout d’abord, le projet n’a aucun pouvoir contraignant sur les individus. Ils peuvent choisir de travailler ou de continuer de percevoir leurs prestations sociales, selon leur bon vouloir. Le projet assure également des conditions de travail décentes aux salariés puisqu’ils sont sécurisés via l’emploi en CDI et qu’ils décident des tâches qu’ils devront effectuer, moyen efficace pour garantir la concordance entre leurs compétences et leur emploi. On ne peut pas en dire autant des quelques politiques entreprises pour réduire le chômage ces dernières années, en particulier la flexibilisation du marché du travail ou la baisse des indemnités chômage, qui ont plutôt eu pour effet de précariser davantage les travailleurs et de leur laisser toujours moins de marge de manœuvre quant au choix de leur emploi.

Enfin, les individus retrouvent du sens à leur métier – composante plus que nécessaire au travail à l’heure où les « bullshit jobs » inondent le marché de l’emploi – puisque ce dernier doit être socialement et écologiquement utile. Dans les enquêtes menées sur les territoires concernés, on trouve ainsi de nombreuses EBE spécialisées dans l’agriculture bio, la permaculture ou encore l’entretien des forêts. A titre d’exemple, les employés de l’EBE de la Nièvre ont transformé des jardins ouvriers tombés à l’abandon en potager afin de répondre aux besoins du territoire (écoles, maisons de retraite) en circuit court.

Il ne s’agit pas de nier que le dispositif mérite encore d’être amélioré. S’il représente pour l’instant une solution efficace au délaissement de certains territoires désindustrialisés, à l’instar de Tourcoing et Colombelles, il n’est pas, en l’état, en mesure de proposer une solution de long terme à l’ensemble des problèmes liés à l’emploi et à la crise écologique. Le projet repose en effet sur une décentralisation de la gestion du dispositif et sur l’autonomie des employés (ils choisissent eux-mêmes les tâches à effectuer) qui semble difficilement compatible avec une planification écologique. Il serait par exemple souhaitable qu’au lieu de prendre des décisions sans être coordonnées, les régions se concertent pour recenser les besoins nationaux de production afin de maximiser l’impact écologique du dispositif. Pour représenter une solution pérenne au chômage de masse, il serait par ailleurs bon de renforcer l’acquisition de compétences des employés au sein des EBE, d’une part pour augmenter leur taux de réinsertion sur le marché du travail, d’autre part pour ne pas renoncer à former des travailleurs dans des secteurs d’avenir et productifs, également nécessaire à la transition écologique.

Bien que le projet ne soit pas entièrement abouti pour prétendre à être un dispositif révolutionnaire contre le chômage et le réchauffement climatique, il faut lui reconnaître ses mérites à la fois empiriques et théoriques. Il a permis une réduction non négligeable de la pauvreté dans des régions jusqu’alors délaissées par les autorités publiques en redonnant un emploi digne à ses travailleurs. De plus, il pose les premières briques d’un chantier plus vaste de redéfinition du travail, à l’heure où celui-ci est menacé par les reconversions à venir. A rebours d’une idée défendue par une frange anarchisante de la gauche selon laquelle les sociétés de demain ne nécessiteraient plus de travail – perspective pour le moins inquiétante pour bon nombre d’individus – ATD Quart Monde propose de réhabiliter la valeur travail en tant qu’élément essentiel à l’individu et la société. Celui-ci, en étant synonyme de sécurité, autonomie et consistance, retrouverait sa pleine fonction de réalisation de l’individu pour permettre à « l’homme qui travaille de reconnaître dans le monde, effectivement transformé par son travail, sa propre œuvre[xi] », comme l’écrit le philosophe et commentateur de Hegel Alexandre Kojève. Les réflexions ultérieures devront se pencher sur la tension entre autonomie des travailleurs – élément phare du projet qui propose d’éradiquer l’aspect aliénant de l’exécution de tâches – et nécessité de planifier.

Je remercie Nicolas Vrignaud pour ses suggestions toujours fécondes.

[i] Burgard, S. A., Brand, J. E., & House, J. S. (2007). Toward a better estimation of the effect of job loss on health. Journal of health and social behavior, 48(4), 369-384.

[ii] Barnette, J., & Michaud, A. (2012). Wage scars from job loss. Working paper. Akron, OH: University of Akron. http://www. uakron. edu/dotAsset/2264615. pdf.

[iii] Lindo, J. M. (2011). Parental job loss and infant health. Journal of health economics, 30(5), 869-879.

[iv] Rege, M., Telle, K., & Votruba, M. (2011). Parental job loss and children’s school performance. The Review of Economic Studies, 78(4), 1462-1489.

[v] Nichols, A., Mitchell, J., & Lindner, S. (2013). Consequences of long-term unemployment. Washington, DC: The Urban Institute.

[vi] Algan, Y., Cahuc, P., & Zylberberg, A. (2002). Public employment and labour market performance. Economic Policy, 17(34), 7-66.

[vii] Rapport CICE 2020, France stratégie https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-cice2020-16septembre-final18h.pdf

[viii] Libé, « Mais où sont passés les milliards du CICE ? », 29 septembre 2016. https://www.liberation.fr/france/2016/09/29/mais-ou-sont-passes-les-milliards-du-cice_1515075

[ix] Médiapart, « Créer un emploi avec le CICE coûte trois fois plus cher qu’embaucher un fonctionnaire », 16 décembre 2018. https://blogs.mediapart.fr/stephane-ortega/blog/161218/creer-un-emploi-avec-le-cice-coute-trois-fois-plus-cher-qu-embaucher-un-fonctionnaire

[x] Colombelles abritait la Société Métallurgique de Normande, grand bastion d’emplois normand, qui a fermé en 1980 après avoir été racheté par Usinor-Sacilor (aujourd’hui Arcelor).

[xi] Alexandre Kojève, Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit (Ithaca: Cornell University Press, 1989), p. 27. Citation originale: « The man who works recognizes his own product in the World that has actually been transformed by his work. »