Le bloc hégémonique qui s’est imposé en 2017 en France sert directement les intérêts d’une élite financière, patrimoniale et statutaire. Mais ce bloc élitaire n’aurait pas pu se constituer s’il n’avait bénéficié du soutien direct ou indirect d’une partie significative des classes moyennes ainsi que de certaines fractions des classes populaires [1]. Le pouvoir des classes dirigeantes s’appuie pour l’essentiel, au-delà de l’imposition de sa propre violence symbolique, sur le consentement, l’accommodement ou la servitude involontaire des catégories dominées. Il semble que les intérêts des différentes catégories sociales soient modelés par les représentations qu’elles se font de leur position dans l’espace social et de leur identité supposée. La construction d’une alternative au pouvoir hégémonique du bloc dominant ne pourra advenir politiquement que sous réserve de présenter, d’organiser et de rendre légitime une nouvelle façon de voir le monde économique et social. Il s’agit de refonder les règles du jeu et les finalités des organisations afin de s’émanciper définitivement du modèle social-libéral et plus généralement du néolibéralisme. Fondamentalement, les questions politiques clefs à venir sont celles qui porteront sur la manière de produire (entreprise), de financer (banques) et de répartir équitablement les richesses (État et planification démocratique). Par Daniel Bachet, professeur émérite à l’université d’Evry Paris-Saclay, chercheur au centre Pierre Naville.

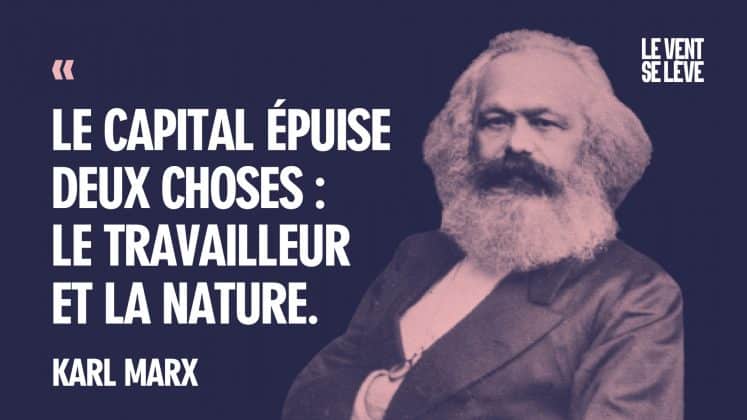

Les processus de globalisation et de financiarisation des grandes économies de la planète n’ont pas conduit à une amélioration générale du niveau de vie des populations mais à une polarisation entre, d’une part, de très grandes fortunes (0,1 % des catégories les plus riches) dont les patrimoines ne cessent d’augmenter, des classes supérieures contrôlant et gérant les moyens de production (cadres financiers et dirigeants salariés de grandes sociétés en particulier) et d’autre part des classes moyennes inférieures de plus en plus paupérisées qui décrochent, suivies par des catégories populaires qui se précarisent. Le caractère prédateur et dangereux pour la nature du mode de production capitaliste ne fait plus aucun doute, tout comme la dimension nocive des politiques de dérégulation des marchés de capitaux et de dérèglementation du commerce des biens et services mises en œuvre durant ces dernières décennies.

La question qui se pose est celle du niveau d’adhésion, de compromis tacite, de réserve critique ou d’opposition affirmée de l’ensemble des catégories sociales qui subissent les effets délétères d’un tel modèle économique et social.

Le bloc économico-politique qui s’est retrouvé majoritaire dans le cadre du processus électoral de 2017 a été préalablement alimenté par « l’ensemble des activités pratiques et théoriques » (Gramsci) des catégories supérieures et par les ressources institutionnelles considérables mises à leur disposition. Les médias ont organisé les procédures formelles et informelles qui filtrent les discours autorisés et les paroles dissidentes en invitant de manière préférentielle les experts des courants mainstream (néoclassiques ou néo-keynésiens par exemple) plutôt que les hétérodoxes postkeynésiens ou marxistes. Il n’y a là rien de bien nouveau. Ce sont les forces dominantes et leurs alliés qui travaillent régulièrement, depuis longtemps déjà, l’imaginaire collectif en vue d’assurer leur hégémonie.

La remise en cause voire le renversement de ce bloc temporairement hégémonique devrait ouvrir la question de son remplacement ainsi que celle d’un réagencement complet des règles du jeu économique et de la vie sociale et politique.

La construction d’alternatives au modèle dominant ne pourra cependant se réaliser que sous réserve d’interpréter et d’organiser autrement le monde social.

Après la crise sanitaire du Covid-19 puis de ses conséquences économiques et sociales désastreuses, le choix devrait en toute logique s’orienter vers un développement durable et sobre, une relocalisation des activités, une politique environnementale et une baisse généralisée de la mobilité. Fondamentalement, tout nouveau modèle écologique et social durable ne pourra faire l’impasse sur une autre manière de produire, de financer et de répartir équitablement les richesses.

Sachant que dans aucune société capitaliste, les classes populaires n’ont pas été en capacité, à elles seules, de remettre en question les fondements du bloc bourgeois dominant, l’alliance entre classes moyennes (cadres intermédiaires, enseignants, petite bourgeoisie intellectuelle, etc.) et populaires devient un enjeu politique décisif pour faire valoir et imposer un autre modèle économique et socio-productif. Le souhait de tout projet hégémonique n’est-il pas de conformer un imaginaire majoritaire et d’y inscrire sa manière de voir et de juger ?

Tout dépendra cependant du degré de clairvoyance et de lucidité, d’auto-mystification, ou de « fausse conscience » des catégories intermédiaires très diverses qui assurent le relais entre le « haut » et le « bas », dans des tâches de médiation, d’animation ou d’encadrement. Il est à noter qu’à l’exception d’une « aile radicale » de la petite-bourgeoisie intellectuelle, les classes moyennes (cadres et professions intellectuelles supérieures en particulier) se sont le plus souvent positionnées dans un rapport de connivence, d’accommodement ou au mieux de compromis critique avec les logiques économiques néo-libérales.

Nous examinerons la dynamique du bloc dominant qui s’est mise en place lors des élections présidentielles de 2017 en France afin de comprendre les ressorts des représentations et des structures passionnelles qui lui ont permis d’émerger. Il devrait apparaître clairement que le pouvoir des dominants tient pour l’essentiel au consentement des dominés et à l’illusion que ces derniers entretiennent sur la position sociale qu’ils occupent réellement dans l’espace social. Cette servitude est involontaire dès lors qu’elle est très fortement structurée par l’imaginaire néo-libéral et par ses instruments de propagande. En acceptant de croire que le social-libéralisme les protègerait des excès d’une dangereuse radicalité politique ou d’un extrémisme irresponsable en matière économique, une partie des classes moyennes et populaires ont servi de forces auxiliaires aux classes dominantes et ont contribué à assurer leur hégémonie.

Si tel est le cas, la priorité devrait être de dégager les conditions de possibilité de réelles alternatives démocratiques au libéralisme économique autoritaire du bloc élitaire dominant.

La constitution d’un bloc hégémonique français en 2017

La constitution du bloc élitaire qui a été mis en place en 2017 en France peut être considéré comme la victoire d’un bloc bourgeois[1]. Ce bloc sert directement les intérêts de « l’élite réelle » (financière, patrimoniale et statutaire) le premier noyau du macronisme c’est-à-dire le 1% des contribuables les plus fortunés. Cette catégorie très minoritaire aurait pu bénéficier tout aussi bien des mesures fiscales et sociales du candidat de la droite conservatrice François Fillon si celui-ci avait gagné l’élection présidentielle. Bénéficiant de l’appui des patrons de presse et de médias appartenant à de grandes fortunes (Bernard Arnault, Patrick Drahi, Arnaud Lagardère, Xavier Niel, etc.), le candidat de « La République En Marche » (LREM) a obtenu rapidement les financements les plus importants lors de la campagne électorale. Entre la création de LREM en mars 2016 et décembre 2017 les organisateurs du mouvement ont levé 16 millions d’euros, certains donateurs ayant encore versé des compléments après la campagne. Jamais un candidat n’avait rassemblé une telle somme auprès des particuliers sans disposer avec lui d’un grand parti politique. Ce financement a été réuni grâce à environ 99 361 dons. Cependant, le candidat n’aurait jamais pu financer sa campagne sans une infime fraction de donateurs fortunés. Ainsi, 48 % de ces 16 millions d’euros, ont été récoltés grâce à « seulement » 1 212 dons de 4 500 euros et plus. Ces « gros chèques » ont été d’autant plus déterminants qu’ils ont longtemps représenté l’essentiel des ressources dont disposait le candidat. La candidature d’Emmanuel Macron a été d’abord soutenue par les fractions dominantes de la bourgeoisie, « zone carrefour située à l’intersection de la politique, de l’administration, du capitalisme d’État, du secteur privé et du capitalisme familial »[2].

Mais au-delà de l’élite réelle et des classes dites supérieures, une élite d’aspiration et de collaboration lui a accordé un soutien significatif. Le vote en faveur d’Emmanuel Macron est majoritaire chez les professions intermédiaires (26%) et surtout chez les cadres (33%). Au premier tour des élections présidentielles, il distance largement François Fillon (20%), Jean-Luc Mélenchon (19%) et Marine Le Pen (14%). En revanche, les retraités se sont essentiellement tournés vers la candidature de François Fillon, à plus de 36%, alors qu’Emmanuel Macron arrive en deuxième position avec 26 %.

L’électorat varie fortement en fonction des catégories socio-professionnelles (ouvriers, retraités, cadres, professions intermédiaires, classes supérieures). Un vote significatif d’une partie du monde ouvrier est allé vers la candidature de Marine Le Pen, qui réalise un score de 37%, devant celle de Jean-Luc Mélenchon (24%). Une catégorie populaire où le candidat Emmanuel Macron n’est pas très prisé (16%).

Au second tour de l’élection présidentielle de 2017, les cadres (à 82 %), les professions intermédiaires (à 67 %) et les retraités (à 74 %) ont choisi de voter pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen reste toutefois la candidate la plus appréciée chez les ouvriers (56 %, contre 44 % pour E. Macron). Chez les employés, Emmanuel Macron est resté en tête (54 %, contre 46 % en faveur de Marine Le Pen).

Avec 24 % des suffrages exprimés au 1er tour, Emmanuel Macron savait déjà qu’il était en capacité de constituer un gouvernement car l’issu de ce premier tour entraînait les trois autres. La candidate qualifiée pour le second tour, Marine Le Pen, n’est-elle pas issue du Front national et donc dans l’impossibilité d’agréger sur sa personnalité politique toutes les voix nécessaires à son élection ?

La candidature d’Emmanuel Macron est parvenue à réunir les classes moyennes et supérieures en donnant l’impression de dépasser le conflit culturel entre gauche et droite. Les alliances sociales de droite et de gauche correspondaient à des compromis entre une fraction des classes bourgeoises et une fraction des classes populaires. Le nouveau Président élu en 2017 incarne un bloc bourgeois qui exclut d’emblée l’ensemble des catégories populaires. Ce bloc, à la fois « de droite et de gauche », réunit les catégories aisées et diplômées dont la confiance dans les institutions européennes n’a pas été encore entamée. Il renoue avec une posture encore plus sociale-libérale que social-démocrate. Face à la mondialisation d’un capitalisme financier qui accroît de plus en plus les inégalités sociales, le projet social-libéral s’affiche comme audacieux alors qu’il ne fait que se soumettre servilement aux règles qui structurent et orientent le capitalisme au niveau européen et mondial (réduction des déficits publics, remise en cause des systèmes de protection sociale et des services publics, flexibilité du travail, etc.). Le social-libéralisme accorde aux marchés un pouvoir tel que celui-ci permet aux grandes sociétés d’exploiter leur personnel et d’instrumentaliser les besoins de leurs clients pour accroître leurs profits tout en générant de graves problèmes écologiques.

On peut comprendre que certaines catégories sociales, bien insérées dans la mondialisation, les « mobiles » (ou anywhere)[3] soient en phase avec l’idée selon laquelle il s’agirait moins de changer la société que de libérer l’individu des contraintes qu’il subit afin de lui offrir de nouvelles opportunités de réussite.

En revanche les « sédentaires » (ou somewhere) issus des milieux plus populaires craignent la déconstruction des institutions sociales (sécurité sociale, services publics, etc.) qu’ils associent à un « bien commun » et semblent refuser le modèle de dérégulation venu du monde d’en haut. Nombreux sont celles et ceux parmi ces dernier(e)s qui se réfugient dans le vote d’extrême droite dit parfois aussi « populiste » dont l’ambition affichée serait de les protéger de la mondialisation sauvage.

Une autre partie de ces classes moyennes et populaires, sensible aux thèmes d’une gauche qui se veut plus radicale que la social-démocratie traditionnelle, s’est exprimée en faveur d’un programme économique fondé sur la justice fiscale et sur une politique d’investissement combinant reconquête industrielle, transition écologique et émancipation vis-à-vis des marchés financiers. Le score du candidat de « La France Insoumise » au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, qui atteint près de 20 % des suffrages exprimés, est un indicateur assez net des convergences idéologiques entre certaines fractions des classes moyennes et des classes populaires.

Vote de classe et vote individuel

Les différents instituts de sondage montrent qu’il existe bien un alignement du vote sur les caractéristiques socioprofessionnelles des votants. Les candidats de « La République En Marche » ou des « Républicains » (LR) n’obtiennent-ils pas les meilleurs scores dans les quartiers bourgeois de la capitale et dans les zones prospères des grandes villes ? De manière souvent très ajustée, les convictions idéologiques s’énoncent depuis des positions bien situées dans l’espace social et tentent de les justifier. Mais cette règle n’est pas totalement généralisable. Tous les votants issus de catégories favorisées ne choisissent pas systématiquement les partis de droite ou du centre. De même, le choix des électeurs des catégories populaires se porte parfois vers la droite conservatrice ou l’extrême droite. Autrement dit, si les intérêts sociaux et économiques ne sont pas mécaniquement déterminés à l’avance, c’est parce que chaque électeur dispose d’abord d’une « représentation » ou d’une idée de ce que sont ses intérêts. Ce qui détermine en définitive le choix de l’électeur, outre son milieu d’appartenance au sein de la division du travail dans laquelle il côtoie celles et ceux qui partagent ses préoccupations sociales et professionnelles, c’est sa propre évaluation politique et économique de la situation. Il existe, certes, de réelles déterminations communes au sein de catégories socioprofessionnelles homogènes mais des déterminations plus idiosyncrasiques peuvent faire surgir des différences. Chaque individu est seul à avoir vécu des situations spécifiques et à avoir effectué tel ou tel type de rencontre qui ont marqué son existence au point, parfois, de faire diverger son choix socio-politique de son groupe d’appartenance. « Il est des ingenia qui, cédant plus vite à telle forme de la crainte ou de l’espoir institutionnels, sont plus enclins à l’obsequium, d’autres qui offrant de moindres susceptibilités aux mêmes forces sont plus disposés à la mauvaise volonté, voire à la rébellion » écrit notamment Frédéric Lordon [4].

Autrement dit, non seulement, les idées, les institutions et les discours politiques affectent les individus mais chacun d’eux n’est pas affecté de manière identique. Le moment du vote peut relever d’un choix qui se veut « stratégique » même s’il n’est que le résultat, après coup, d’un discours de rationalisation et de justification. Tel enseignant classé à gauche a fait le pari de voter pour le candidat de LREM dès le premier tour des élections car celui-ci serait, selon lui, le mieux placé pour battre la candidate du Rassemblement National au second tour. Tel ingénieur et dirigeant de PME situé au centre droit/centre gauche de l’échiquier et qui aura valorisé tout au long de son existence, l’idée d’une organisation socio-productive efficace et participative, fera également le choix de la « liberté d’entreprendre » incarnée, selon lui, par Emmanuel Macron. Que la « start-up nation », sous sa forme la plus profitable et rentable, ne soit que la cousine très éloignée de l’entreprise familiale visant avant tout la réussite collective de la structure productive sur le long terme importe peu. C’est le signifiant perçu seul qui compte et non la référence précise à un réel projet productif et entrepreneurial.

Le dirigeant de PME ayant voté LREM en 2017 s’est laissé abusé en confondant l’acte d’entreprendre qui pourrait parfaitement être dissocié du droit de propriété et le principe d’accaparement propriétaire qui le conditionne aujourd’hui. Or, le projet macronien est d’abord celui de l’appropriation actionnariale ou patrimoniale qui privilégie l’argent et la rente bien plus que l’acte de produire.

Des signifiants très spécifiques sont ainsi les marqueurs du discours politique social-libéral : liberté d’entreprendre et liberté des échanges, ouverture des frontières, égalité des chances et méritocratie par opposition aux discours déclarés frileux ou « populistes » qu’ils soient qualifiés d’étatistes, de bureaucratiques, de protectionnistes ou d’égalitaristes.

Jusqu’à ce jour, le discours institutionnel social-libéral macronien a été performatif et est parvenu à agir sur la représentation que les récepteurs (classes dominantes mais également fractions de classes moyennes et populaires) de ce discours ont de la réalité économique et sociale.

En fait, si l’on admet avec Luc Rouban[5] que l’élection présidentielle de 2017 est une élection par défaut, « née d’un décalage inédit entre l’offre et la demande », on constate néanmoins que le nouveau bloc au pouvoir en France est parvenu à véhiculer une vision du monde qui était une promesse de réconciliation et d’équilibre voire d’harmonie. Elu par défaut, le nouveau bloc hégémonique a bénéficié néanmoins de tout l’appui des institutions médiatiques. Dès lors, le gouvernement d’Edouard Philippe disposait ensuite des marges nécessaires pour dérouler son programme, quelle que soit l’intensité des conflits de classe qui pouvaient surgir au cours de l’exercice de son pouvoir (Cf. Gilets jaunes).

Plus généralement, la grande force de l’ordre néo-libéral en place est qu’il tolère beaucoup plus facilement de grossières fautes économiques voire un désastre sanitaire comme celui de ces derniers mois en France alors qu’il n’accepterait pas la moindre erreur d’une expérience alternative si celle-ci était marquée très à gauche de l’échiquier politique. Les catastrophes financières et sanitaires accomplies selon les règles et les conventions légitimes dominantes seraient donc en dernière analyse tout à fait excusables[6].

Certes, le choix du vote n’est pas entièrement dissociable d’un parti pris de classe. Mais les intérêts des électeurs ne sont pas déterminés mécaniquement par des faits matériels (capital économique et/ou patrimoines). Les intérêts sont modelés par les représentations que les individus et les groupes se font de leur position dans l’espace social et de leur identité supposée. Ces identités (culturelles, politiques, religieuses) liées au monde des valeurs, des idées et des affects sont le produit de constructions forgées au cours des interactions sociales. Ainsi, aux États-Unis, en insistant lourdement sur le thème des « identités » culturelles et en les déconnectant des préoccupations socio-économiques, les classes dirigeantes ont pu éviter des révoltes populaires contre les inégalités au cours des dernières décennies, malgré l’explosion et la concentration des très hauts revenus. Derrière la présentation d’oppositions identitaires et/ou nationalistes se retrouvent des conflits politiques fondés sur des clivages de classe. Le Président Donald Trump n’a rien corrigé dans le domaine économique depuis son élection en janvier 2017, ce qui était prévisible, mais il avait réussi à triompher sur le plan électoral avec la mise en avant de plusieurs slogans tels que « l’Amérique d’abord » (American first), le protectionnisme autocentré, la lutte contre l’assistanat abusif visant certaines minorités et la critique des élites.

En France, en s’inspirant d’un livre-programme intitulé Révolution[7], le monde d’en haut a tenté de justifier la déconstruction de très nombreux piliers de l’État social (droit du travail, systèmes des retraites) afin de mettre le pays en conformité avec les institutions qui encadrent la globalisation marchande et financière tout en niant farouchement la remise en cause délibérée des systèmes protecteurs existants.

Aliénation, fausse conscience ou servitude involontaire

Emmanuel Todd a montré dans son ouvrage Les luttes de classe en France au XXIe siècle[9] que la petite bourgeoisie intellectuelle dite CPIS (cadres et professions intellectuelles supérieures) ayant voté pour E. Macron en 2017 avait fait preuve d’un comportement relevant d’une sorte de « fausse conscience ». Le concept de fausse conscience est présent chez des auteurs tels que Karl Marx, Georg Lukacs ou Joseph Gabel. Ce concept, qui illustre le poids de l’idéologie dominante sur la pensée, n’est pas une erreur au sens classique mais une véritable illusion impossible à dissiper. Les mécanismes favorisant l’illusion s’enclenchent lorsque la réalité devient déplaisante et de plus en plus difficile à supporter. Chacun, à la fois dupe et « coupable » (à défaut d’être responsable) devient victime de sa propre erreur de jugement. En créant une fausse réalité qui arrange, on se retrouve dans l’incapacité de remonter et de traiter les causes qui dérangent et qui sont au fondement des problèmes réellement rencontrés.

Le concept de fausse conscience est riche mais tellement polyvalent qu’il peut constituer une clef explicative parfois un peu trop large. Dans les exemples qui nous occupent, il concerne directement toutes celles et ceux qui ont appuyé le bloc bourgeois de 2017 et qui n’avait aucun intérêt ni matériel ni « idéologique » à le soutenir. C’est le cas du « centre majoritaire atomisé » auquel fait référence Emmanuel Todd qui comporte de très larges fractions des classes moyennes mais également des classes populaires (ouvriers, petits paysans, employés). Certes, ce centre majoritaire atomisé, individualiste et non conscient de son « être social » n’est jamais vraiment stabilisé dans ses choix politiques et peut les faire varier sur l’ensemble de l’échiquier au gré des consultations électorales.

Nombre de « citoyens » qui subissent les difficultés économiques s’adaptent aux souffrances sociales infligées par les nouvelles contraintes productives et économiques (flux tendu, intensification du travail, remise en cause du droit du travail) et n’ont pas le temps ni les moyens de prendre du recul pour concevoir d’autres voies que celles proposées par les discours en vigueur. Eloignés de la politique, ils composent une masse atomisée qui ne vote plus ou qui vote indistinctement « à l’humeur » ou encore selon l’idée approximative qu’ils se font de ce que devrait être un élu responsable. C’est souvent un vote à la « tête du client ».

Le cas des petits bourgeois CPIS est différent. Des fractions importantes de ces derniers se croient gagnantes de la mobilité sociale et de l’ouverture à la mondialisation alors qu’elles sont dans l’illusion manifeste concernant leur position qui s’est détériorée dans le temps. Gilles Ringenbach constate à juste titre[10] une évolution de la perception du travail et de l’entreprise chez de nombreux managers de proximité (cadres intermédiaires) au regard de celle qui prévalait au cœur des années 1980 jusqu’à la lisière des années 2000. Ils expriment le net sentiment d’une forme de dépossession de leur rôle contributif réel, ce qui souligne encore plus la coupure entre ces cadres intermédiaires et les cadres dirigeants (classes moyennes supérieures), gravitant dans les sphères stratégiques. Ces managers de proximité se vivent néanmoins encore comme des catégories privilégiées au sein de l’organisation hiérarchique même s’ils supportent de plus en plus mal l’idée de n’être pas associés aux choix stratégiques des directions car les décisions qui en résultent engagent leur avenir et celui de l’entreprise.

Avec l’accroissement vertigineux des inégalités depuis trois décennies (à travers le phénomène de repatrimonialisation des richesses), la baisse du niveau de vie, le rendement décroissant des diplômes, la mobilité descendante et le déclassement résidentiel, les classes moyennes à fort capital culturel continuent à être dans le déni concernant la dégradation de leurs conditions matérielles d’existence. La vision légitimiste et légaliste des cadres et professions intellectuelles supérieures est en général favorable à la préservation de l’ordre établi ou à la rigueur à des changements modérés et avantageux pour eux. C’est pourquoi, les CPIS ont été de grands partisans de la social-démocratie et les soutiens des partis socialistes ou de leurs variantes écologiques. A défaut des bienfaits réellement vérifiables du modèle économique néo-libéral qu’elle a progressivement accompagné, la social-démocratie a su faire illusion en promettant des réussites à venir. La particularité de la petite bourgeoisie intellectuelle CPIS est de ne pouvoir assurer ses missions d’encadrement, d’animation, de surveillance ou de contrôle au service des classes dominantes qu’à la condition de ne pas les « assumer » pleinement c’est-à-dire de fonctionner à la dénégation ou à la mauvaise conscience en dissimulant à ses propre yeux leur nature socio-politique. Les agents de l’encadrement doivent en effet, compte tenu de leur statut intermédiaire, à la fois commander et obéir voire commander en obéissant. D’où leur propension à nier la réalité des rapports de domination à l’intérieur desquels ils se situent mais qu’ils contribuent pourtant à faire fonctionner et qu’ils justifient par des discours d’accompagnement (rationalité scientifique, innovation, progrès social) supposant chez eux la présence d’une part significative d’auto-mystification[11]. De fait, ils ne peuvent faire ce qu’ils font et assurer efficacement cette fonction socio-politique combinant contrainte, contrôle et persuasion qu’à la condition de méconnaître fondamentalement leur position de classe intermédiaire dans les processus de domination.

Il semble qu’une large partie de ces catégories intermédiaires diplômées ont cru que le programme « progressiste » d’Emmanuel Macron allait prolonger le projet réformiste de la social-démocratie sans percevoir la droitisation à l’œuvre sous un habillage moderniste actualisé.

Fondamentalement, les cadres et professions intellectuelles de la petite bourgeoisie n’ont pas collaboré de manière consciente avec les classes qui contrôlent et gèrent les moyens de production ni avec la grande bourgeoisie elle-même (les 0,1 des plus riches). Leur collaboration est moins la conséquence d’un calcul explicite qu’un sens pratique c’est-à-dire une disposition acquise lors de leurs études, au cours de leur socialisation et de leur positionnement de « dominants très dominés »[12] dans l’espace social.

Durant les Trente Glorieuses les cadres et professions intellectuelles supérieures ont été le plus souvent les auxiliaires zélés des classes dominantes et ont bénéficié des avantages de la croissance et de la redistribution d’une partie significative des gains de productivité.

Mais nombre d’entre eux commettent depuis quelques années une grossière erreur d’appréciation sur la nature politique du social-libéralisme. Ces catégories intermédiaires diplômées, perpétuent en effet aujourd’hui des dispositions à adhérer qui tournent à vide car l’époque a profondément changé et elles n’ont pas pris conscience de la spirale du déclassement qui les déstabilisent depuis au moins trois décennies[13]. Cette rémanence dans le présent de conditionnements passés se révèle aujourd’hui décalée et désajustée au regard du nouveau cadre économique néo-libéral dérèglementé et financiarisé. Victimes d’un effet d’hysteresis c’est-à-dire d’un attachement persistant à un état dépassé de l’ordre social (Les Trente glorieuses et le début des années 1980), une fraction importante des cadres et professions intellectuelles de la petite bourgeoisie ne possède plus les structures subjectives qui lui permettraient de comprendre les enjeux socio-économiques d’aujourd’hui et de combler son retard. Prisonnier de l’imaginaire libéral de l’autonomie et de la suffisance individuelle, de nombreux cadres et professions intellectuelles supérieures croient disposer de véritables marges de manœuvre dans l’arbitrage de leurs choix politiques alors qu’ils sont de plus en plus soumis aux déterminations d’un environnement institutionnel qui configurent leurs manières de voir le monde social et de se comporter politiquement.

Les conditions d’un projet politique alternatif

La constitution d’un bloc hégémonique alternatif au social-libéralisme et plus généralement au néo-libéralisme devrait au moins, s’il parvenait à exister politiquement, réunir une grande partie des fractions populaires et des cadres et professions intellectuelles supérieures. Encore faut-il que ce projet politique alternatif possède sa propre cohérence et réussisse à « toucher » c’est-à-dire à « affecter » les catégories sociales concernées.

Un projet politique n’emporte la conviction que si les affects qu’il véhicule sont plus puissants que les émotions attachées aux contre-vérités des autres projets en concurrence.

On peut imaginer raisonnablement qu’un dépassement de la modernité néo-libérale devrait conduire à reconsidérer l’ensemble des formations institutionnelles qui ont modelé les rapports marchands, monétaires et financiers selon les principes de la compétitivité et de la guerre économique. Les entreprises et les banques en particulier font partie des institutions cardinales du capitalisme. Tout projet politique alternatif conséquent ne peut les ignorer.

De même, la pacification des rapports sociaux, en particulier des rapports économiques, suppose un minimum de protection des individus. Or, cette pacification est incompatible avec la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux (libre-échange généralisé) et avec la financiarisation des économies qui a été soutenue par l’ensemble des gouvernements libéraux et socio-démocrates depuis plusieurs décennies.

Dès lors que les marchés financiers sont apparus comme étant dans l’incapacité de financer les projets socio-économiques pour un nouveau mode de développement plus sobre et plus écologique, un contrôle citoyen de la monnaie et du crédit devrait logiquement s’imposer[14]. C’est ce contrôle citoyen qui sera en mesure de jouer le rôle clef pour une stratégie de financement des investissements publics indispensables dans une période de transition.

De plus, tout projet politique conséquent ayant pour objectif de donner la priorité à la production de biens et services utiles et au travail devrait fermement desserrer en priorité la contrainte actionnariale (voire l’annuler dans les meilleurs délais) mais également donner un plus grand accès au crédit pour le financement de la transition écologique et économique. Dans cette hypothèse, les actionnaires ne sont que des prestataires de service ou de simples apporteurs de fonds qui possèdent des parts sans pour autant disposer de l’ensemble des pouvoirs. En imposant le respect du principe démocratique un homme/femme = une voix, la représentation des détenteurs de capitaux devient indépendante de leur apport financier.

Toujours selon cette logique, la « socialisation des banques » aurait pour conséquence d’impliquer les différents agents et les représentants de toutes les institutions concernées dans le suivi, l’orientation, la validation et le recadrage de la stratégie bancaire[15]. On saurait alors ce que l’on veut financer et produire, dans quelles conditions et à quel endroit.

La plupart des programmes politiques admettent volontiers que le travail est central dans la vie sociale et qu’il est producteur de valeur et de richesses. Mais le travail n’est pas dissociable du cadre institutionnel dans lequel il s’exerce c’est-à-dire dans « l’entreprise ». Peut-il dès lors continuer de s’exercer au sein d’un « rapport de subordination », terme juridique qui est contradictoire avec l’idée d’égalité, de dignité et de liberté.

Aucune mesure sérieuse n’a été prise en France par un gouvernement conservateur (marqué à droite), par un gouvernement social-démocrate ou par l’actuel gouvernement social-libéral fondamentalement positionné à droite et mis en place en 2017, afin de rééquilibrer la place du travail dans l’entreprise. Le partage des pouvoirs dans les instances de gouvernement des grandes sociétés françaises n’a jamais été à l’ordre du jour et est resté bien en-deçà de la très prudente codétermination allemande qui réunit toutefois bien plus de membres du personnel dans les instances de direction.

L’article 184 de la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation de l’Entreprise) votée en 2019 par l’actuelle majorité vise, du moins dans son principe affiché, à renforcer la représentation des salariés au sein des conseils d’administration des grandes entreprises employant au moins 1.000 salariés en France ou au moins 5.000 salariés lorsque la société a des filiales à l’étranger.

Pour ces sociétés, le seuil d’effectif du Conseil d’administration ou de surveillance déclenchant l’obligation de désigner des administrateurs (ou membres du Conseil de surveillance) est abaissée de 12 à 8. Elles devront ainsi désigner au moins deux représentants des salariés lorsque le Conseil d’administration est composé de plus de 8 membres et un représentant lorsque le Conseil d’administration est composé de 8 membres ou moins.

Comme on peut le constater, le nombre d’administrateurs salariés dans le gouvernement des grandes sociétés est dérisoire et les représentants des salariés n’ont quasiment aucun pouvoir.

La concentration des pouvoirs dans les mains des détenteurs de capitaux et l’éviction des salariés des processus de décision qui engagent pourtant leur existence professionnelle sont contraires à l’idée d’égalité des femmes et des hommes en dignité. Cette situation antidémocratique devrait conduire par conséquent à proposer un nouveau projet politique et social dont l’objectif est de dépasser les rapports de subordination et de soumission dans l’entreprise et de faire en sorte que les salariés associés deviennent collectivement responsables de leur destin commun. C’est déjà ce qu’il se passe, en partie, au sein d’un certain nombre de Sociétés coopératives de production (Scop).

Mais cette émancipation serait inconcevable sans une refondation de la finalité institutionnelle de l’entreprise et de la mission qui lui est traditionnellement assignée à savoir la recherche de la rentabilité financière.

L’entreprise fait partie du rapport capital/travail sans toutefois se confondre ni avec le capital ni avec le travail. C’est une unité institutionnelle qui n’appartient à personne. Elle est le support d’une création collective qui engage des agents et des collectifs aux intérêts multiples. C’est pourquoi l’entreprise est une entité profondément politique qui transforme le monde social.

Sans doute faut-il rappeler que les actionnaires ne sont pas les propriétaires de l’entreprise dès lors que celle-ci n’est pas définie en droit. L’entreprise n’est pas un objet de droit ni une personne. On ne peut donc être propriétaire d’une entité non définie. Ce qui est défini, c’est la « société » (entité juridique), créée par les actionnaires fondateurs, qui va être le véhicule juridique de la structure productive et économique, bien réelle qu’est l’entreprise.

Le discours juridique de la propriété n’est donc pas adéquat pour penser l’entreprise. Le langage le plus approprié pourrait être celui du « pouvoir ». En conséquence, la question n’est plus de savoir qui est propriétaire de l’entreprise mais plutôt qui la contrôle, qui prend les décisions et dans quel but ?

Il devient par conséquent tout à fait possible, cohérent et réaliste d’assigner à l’entreprise la finalité de produire et de vendre des biens et des services dans l’intérêt commun de l’ensemble de ses parties constituantes et non des seuls actionnaires et propriétaires des actions. La finalité de l’entreprise n’est pas a priori le « profit » contrairement à une croyance bien établie par une certaine manière de présenter les comptes.

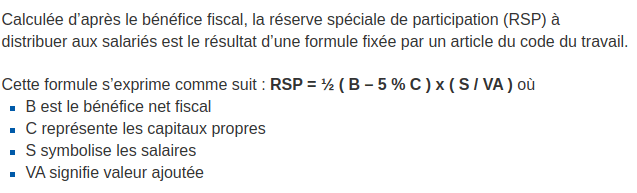

La notion comptable de « valeur ajoutée » est une grandeur bien plus pertinente que le profit car elle est la contrepartie économique de la richesse créée par l’entreprise (biens et services vendus moins consommations intermédiaires)[16]. Elle mesure la contribution spécifique assurée grâce au potentiel humain réuni au sein de la structure productive. Avec le concept de valeur ajoutée, on tient (pour le moment) la meilleure représentation de l’activité réelle de l’entreprise, de sa participation au processus de création de richesse, qu’il s’agisse de biens ou de services, matériels ou immatériels, fabriqués ou simplement commercialisés. La valeur ajoutée est une « valeur pour tous » si le bilan intègre la conservation et la préservation du patrimoine humain et du patrimoine naturel[17]. La question se pose ensuite de définir démocratiquement les meilleures clefs de répartition afin de redistribuer de manière équitable le résultat. Cela ne sera possible qu’à condition d’un rééquilibrage drastique des rapports de pouvoir.

On peut par conséquent définir l’entreprise comme une unité institutionnelle ou encore un agent économique, social et politique autonome. Elle est composée de la société (entité juridique) et de la structure productive. L’existence de la structure est assurée par la société qui seule dispose d’une personnalité morale. La finalité de la société est de faire exister l’entreprise comme structure productive en vue de produire et de vendre des biens et/ou des services. Le revenu qui en découle (la valeur ajoutée) est la contrepartie économique de la production et de la vente de ces biens et/ou de ces services. Il représente le revenu commun des parties constitutives de l’entreprise et à ce titre, il doit être partagé équitablement. L’intérêt social devient celui de l’ensemble des parties constitutives de l’entreprise, qui sont toutes aussi légitimes les unes que les autres pour être impliquées dans les processus de création et de décision.

Le fait de donner à l’entreprise un autre objectif que le seul profit permet de remettre en question la notion, non fondée en droit, de « propriété de l’entreprise », et de faire en sorte que le pouvoir d’entreprendre ne provienne plus de la seule propriété des capitaux.

A l’échelle de l’entreprise, le temps de la délibération et de la décision est le temps long afin de favoriser l’investissement sur la durée et d’échapper ainsi à la tendance du court-termisme de capitaux volatils.

Au-delà du périmètre de l’entreprise, la manière la plus efficace de s’opposer à la concentration du pouvoir qui accompagne le social-libéralisme est de soumettre l’activité économique aux règles élémentaires d’une démocratie de forte intensité. La démocratie ne peut pas s’arrêter à la porte de l’économie, des banques et des entreprises. La « vraie » démocratie est par définition « radicale » (au sens où elle remonte jusqu’à la racine)[18]. Si elle est admise sans discussion, mais sous une forme modérée dans le cadre parlementaire, pourquoi ne le serait-elle pas également sous une forme plus délibérative et de plus haute intensité au sein des institutions productives, des banques, des administrations, des écoles, des universités et des médias d’information ?

Une authentique démocratie délibérative serait plus à même de questionner le « droit issu de la propriété ». Non pas le « droit à la propriété » qui permet de posséder des biens à usage personnel mais le droit qui donne tous les pouvoirs aux détenteurs de capitaux pour agir sur les moyens matériels en vue de produire et reproduire la vie sociale.

On voit bien que tout nouveau projet politique porteur d’une rupture avec le néo-libéralisme (et avec ses variantes sociales-libérales et sociales-démocrates) doit au moins avoir pour objectif de sortir de l’entreprise capitaliste, de socialiser les banques et d’engager au niveau macroéconomique une planification écologique et négociée afin de faire reculer les forces du marché. Il s’agit d’un processus de coordination négociée qui concerne l’ensemble des investissements privés et publics. L’échange marchand peut subsister mais les forces du marché sont remplacées par un processus de négociation qui permet de parvenir à un ensemble d’investissements interdépendants et coordonnés sur un mode démocratique[19]. La planification démocratique et écologique est le seul moyen de freiner voire d’arrêter la mobilité exacerbée des capitaux entre les branches de l’économie.

Comment pourrait-on se passer d’une planification écologique à la fois nationale et sectorielle pour favoriser des modes de transports collectifs, réduire notre dépendance au pétrole et nos émissions de CO2, accélérer la rénovation thermique des bâtiments et généraliser une agriculture écologique de proximité, moins polluante tout en étant aussi productive que l’agro-industrie ?

Sachant que les classes dominantes (grande bourgeoisie et cadres détenteurs des moyens de production) tenteront de bloquer toute tentative de rupture avec l’ordre économique et politique existant, la question est de savoir quelles sont les orientations à mettre en œuvre pour une autre manière de décider, de produire et de financer les modes de développement à venir ?

Sans doute pourra-t-on s’appuyer sur les attentes des différentes catégories sociales et sur leurs revendications, catégories qui sont de plus en plus affectées négativement par le social-libéralisme comme elles l’avaient été, il y a peu, par les formules sociales démocrates de la gauche dite de gouvernement.

Si au cœur du mouvement des Gilets Jaunes par exemple, les employés et les indépendants (artisans, commerçant et petits chefs d’entreprises) ont été les catégories plus représentées, on peut comprendre que les revendications principales se soient d’abord concentrées sur la baisse des taxes, de certains impôts et sur la demande de transferts monétaires adressée à l’État afin de ne pas subir une nouvelle perte de pouvoir d’achat.

N’était-ce pas alors l’occasion de dévoiler les liens d’interdépendance très étroits qui unissaient la question du pouvoir d’achat avec celui du partage de la valeur ajoutée dans le cadre du rapport capital/travail et par conséquent de l’entreprise ?

Car la reconstruction du rapport salarial (rapport capital/travail), associée à la refondation de l’entreprise et des banques, est la condition essentielle pour produire mieux, détruire moins et redistribuer équitablement les richesses. Dans tout projet politique à venir, c’est la manière de produire, de financer et de redistribuer les richesses qui fera la différence.

Aussi, les ouvertures proposées par des auteurs aux analyses très stimulantes comme celles de Bernard Friot[20] ou de Benoît Borrits[21] (propriété d’usage maîtrisée par les travailleurs, salaire à vie, éviction des actionnaires, etc.) méritent une attention particulière. Leurs propositions ont certes du sens pour préparer une société émancipée de la domination capitaliste mais elles supposent que le pouvoir du capital ait déjà été préalablement bien entamé.

C’est pourquoi, durant la phase de transition vers l’édification d’une démocratie économique et sociale, le mot d’ordre ayant trait à « l’abolition de la propriété lucrative » est susceptible de rester encore trop imprécis pour fédérer certaines fractions des classes moyennes et populaires dans la construction d’un projet politique alternatif réalisable.

La « propriété d’usage » maîtrisée par les travailleurs et chère à Bernard Friot ne nous renseigne guère sur la production concrète des biens et des services qui font partie du monde physique, matériel (et immatériel) et sur les liens à établir avec le monde économique. Elle ne nous informe pas non plus sur les outils comptables ou de gestion à mettre en œuvre au quotidien dans l’entreprise. Or ces instruments comptables sont des technologies politiques redoutables pour orienter la façon de voir l’entreprise, d’organiser le travail et de prendre des décisions[22].

En conséquence, ne faudrait-il pas sortir dans les meilleurs délais de la manière usuelle de compter orientée profit et rentabilité pour atteindre une forme d’efficacité productive et écologique, de qualité et de sobriété des produits qui réponde aux besoins sociaux sans détruire la nature ? On sait qu’il n’y a pas de valeur économique et sociale sans production de valeurs d’usages et sans de nouvelles combinaisons productives efficaces. Les questions « comment produire et décider ? » et « comment vivre ? » vont par conséquent devenir de plus en plus inséparables.

S’il a pour ambition de susciter l’adhésion, un projet politique alternatif au bloc bourgeois ne pourra pas faire l’impasse sur la nécessité d’une authentique délibération collective concernant les équilibres économiques, sociaux et écologiques à respecter. La mise en application de ce projet doit viser autant le bouclage macroéconomique d’ensemble (planification démocratique) que la manière de produire plus sobrement et efficacement les biens et les services dans chaque unité de production. De ce point de vue, le pouvoir d’agir dans le travail et l’émancipation salariale sont indissociables de la finalité institutionnelle assignée à l’entreprise et de sa démocratisation intégrale.

Tout projet politique qui se veut cohérent et crédible auprès du plus grand nombre, ne peut donc se passer, dans l’immédiat, d’une nouvelle représentation de l’entreprise conçue comme un commun productif et économique dissocié de la propriété. Ni d’un nouveau modèle de banques socialisées et sous contrôle « citoyen » pour financer les investissements à court, moyen et long terme.

[1] Voir sur ce thème Bruno Amable, Stefano Palombarini, L’illusion du bloc bourgeois, Alliances sociales et avenir du modèle français, Raison d’Agir, Paris, 2018. Ou encore Jérôme Sainte-Marie, Bloc contre bloc, La dynamique du Macronisme, les éditions du Cerf, Paris, 2019.

[2] François Denord, Paul Lagneau-Ymonet, Le concert des puissants, Raison d’agir, Paris, 2016, p.41.

[3] David Goodhart, Les deux clans, la nouvelle fracture mondiale, Paris, Les Arènes, 2019.

[4] Frédéric Lordon, La société des affects, Pour un structuralisme des passions, Seuil, Paris, 2013, p.147.

[5] Le paradoxe du Macronisme, Les Presses de Sciences Po, 2018.

[6] Frédéric Lordon, Les affects de la politique, Seuil, 2016.

[7] Emmanuel Macron, XO, 2016.

[8] Ce terme est employé ici dans la perspective des travaux d’Alain Accardo.

[9] Seuil, 2020.

[10] Mémoire de doctorat, Contribution à une analyse critique des rapports de domination dans l’entreprise. L’exemple des “formations comportementales” dans le cadre de la formation continue, Mémoire à soutenir en 2021.

[11] Alain Bihr, Entre bourgeoisie et prolétariat, L’encadrement capitaliste, L’Harmattan, 1989. Voir également les travaux de Jean-Pierre Garnier.

[12] Gaëtan Flocco, Des dominants très dominés, Pourquoi les cadres acceptent leur servitude, Raison d’agir, 2015.

[13] Louis Chauvel, La spirale du déclassement, Les désillusions des classes moyennes, Seuil, 2019.

[14] François Morin, Quand la gauche essayait encore, Le récit inédit des nationalisations de 1981 et quelques leçons que l’on peut en tirer, Lux, 2020.

[15] Frédéric Lordon, La crise de trop, Reconstruction d’un monde failli, Fayard, 2009.

[16] Paul-Louis Brodier, La VAD, La Valeur Ajoutée Directe, Une approche de la gestion fondée sur la distinction entre société et entreprise, Addival, 2001.

[17] Jacques Richard, Didier Bensadon et Alexandre Rambaud, Comptabilité financière, Dunod, 2018.

[18] Jean-Michel Toulouse, Histoire et crise du système capitaliste représentatif, Contre le capitalisme représentatif, la démocratie salariale directe, L’Harmattan, 2017, 2 volumes.

[19] Pat Devine, Democracy and Economic Planning: the political Economy of a Selfgoverning Society, Routledge, 2020.

[20] L’enjeu du salaire, La Dispute, 2012.

[21] Virer les actionnaires, Pourquoi et comment s’en passer ? éditions Syllepse, 2020.

[22] Jacques Richard, Révolution comptable, Pour une entreprise écologique et sociale, Les éditions de l’Atelier, 2020. Édouard Jourdain, Quelles normes comptables pour une société du commun ? 2019. Daniel Bachet, Reconstruire l’entreprise pour émanciper le travail, Uppr, 2019.