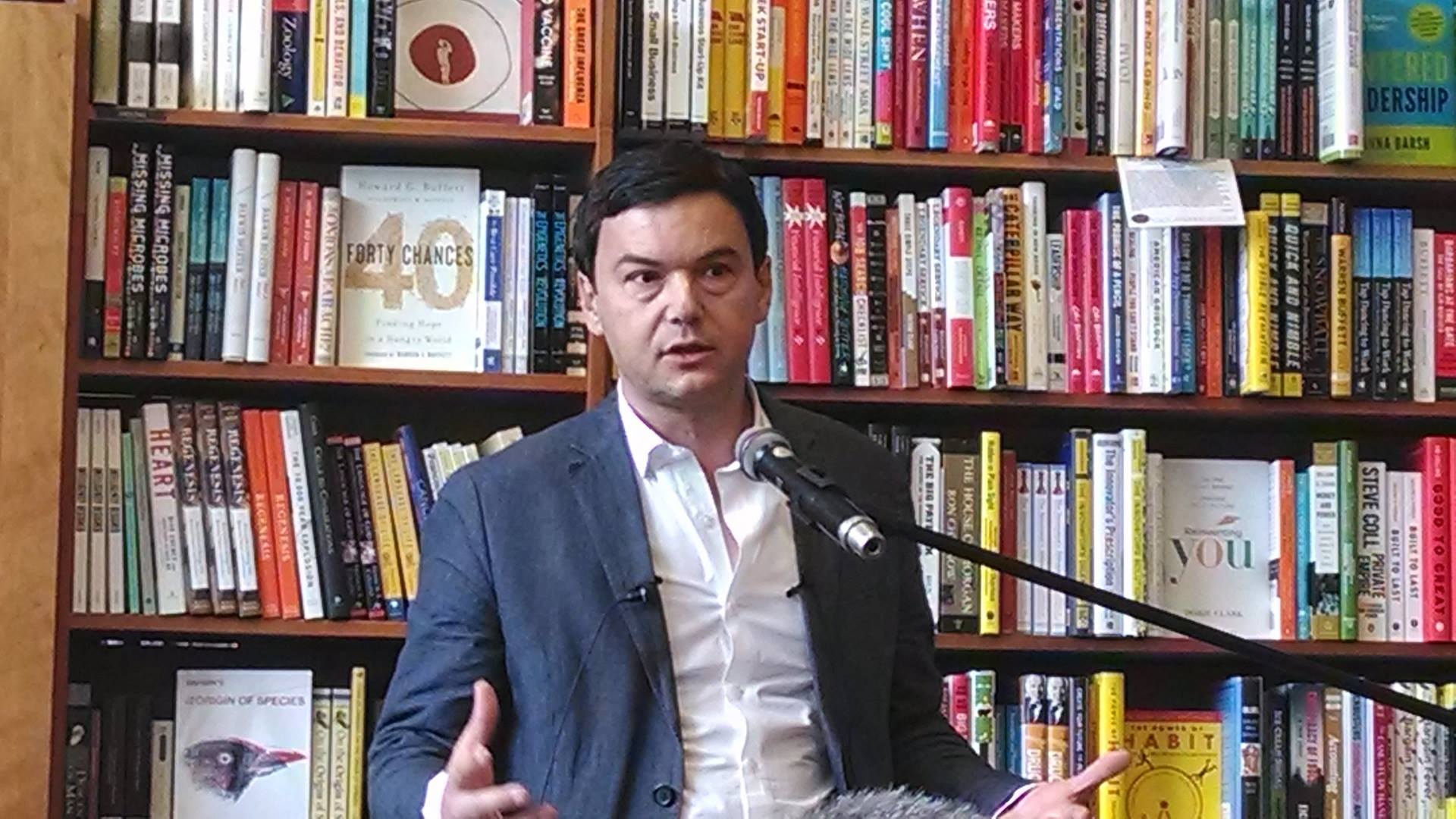

Julien Bayou est porte-parole d’Europe-Ecologie-les-Verts et auteur d’un livre intitulé Désobéissons pour sauver l’Europe, paru récemment aux éditions Rue de l’échiquier. Il y critique aussi bien les partisans de l’Europe libérale actuelle que les solutions eurosceptiques ou souverainistes. Européen résolu, il estime que les défaillances de l’Union Européenne actuelle ne doivent pas pousser les mouvements écologistes et progressistes à jeter le bébé avec l’eau du bain. Il s’est rendu à l’université d’été de LVSL, au cours de laquelle il a confronté son point de vue avec celui de Coralie Delaume, Manuel Bompard et Raoul Hedebouw [retrouvez ici la vidéo de cette table-ronde, intitulée “l’Europe, mère des discordes”]. Nous prolongeons ici cette discussion.

LVSL – On a parfois du mal à cerner l’identité politique d’EELV. Jean-Vincent Placé vous avait accusé d’être responsable de sa “dérive gauchiste”. Peut-on dire que votre accès à des responsabilités au sein d’EELV a coïncidé avec une inflexion à gauche de ce parti? Comment définiriez-vous sa ligne idéologique présente ?

Julien Bayou – L’écologie en tant que mouvement politique est à la croisée des chemins. Le temps de l’alerte est pour partie révolu. La prise de conscience a franchi un cap suffisant pour que la préservation du climat et du vivant soit un sujet politique, certes maltraité, mais permanent. Avec les accords de Paris, on a enfin reconnu à la Planète, en tant qu’écosystème en crise, un poids politique à part entière, capable de peser sur les choix des sociétés humaines. Le bouleversement n’est pas anodin.

Certaines nations – je pense aux Etats-Unis de Trump – ont pour l’heure tourné le dos à cette réalité, et certaines forces économiques et politiques se déchaînent pour que la transition écologique et la redistribution des cartes économiques qu’elle implique n’aient pas lieu.

Face à ces résistances, notre mouvement doit évoluer. Toujours lanceurs d’alerte, aux côtés de la société civile mobilisée, nous avons également besoin de construire un mouvement capable de prendre le pouvoir pour mieux le mettre au service de la transition écologique. L’écologie est devenue, grâce à des générations de militantes et militants dont on s’est si facilement et injustement moqués, une option politique. Notre objectif est d’en faire une option populaire, majoritaire, transformatrice.

Alors pour revenir à votre question, je n’ai pas été porteur d’une “dérive gauchiste”. Ce que certains ont dénoncé, avec des termes caricaturaux pour mieux préparer leur ralliement opportuniste au gouvernement Valls, c’est le souci de ne plus traiter l’écologie comme une niche, ou d’envisager séparément urgences environnementale et sociale.

La question centrale du 21e siècle, c’est la finitude des ressources et la question climatique : nos modes d’organisations aveuglément productivistes, violemment inégalitaires avec les humains et destructeurs avec les écosystèmes, menacent la survie même de l’humanité. Les inégalités sociales renforcent les inégalités environnementales – et inversement – et désagrègent nos sociétés. Notre rapport quasi-colonialiste à la nature, que l’on pollue, privatise, bétonne, méprise, crée les conditions de la 6ème extinction. Ce péril en marche appelle un élargissement des engagements pour l’émancipation et l’égalité des droits à toutes les formes de vivant, présentes et futures. Pour éviter l’effondrement, nous avons besoin d’un nouveau projet pour une société apaisée, coopérative et durable, pleinement conscience de son appartenance et interdépendance à la nature.

C’est un paradigme nouveau, qui bouscule les repères des grandes familles politiques qui ont façonné l’opinion durant plus d’un siècle. Elle étend l’idée de solidarité développée par la gauche à l’ensemble du vivant et aux générations futures. En même temps, elle prolonge le principe de responsabilité individuelle cher à la droite en en faisant un devoir personnel de comportement respectueux des biens collectifs et de la nature. Elle interpelle toute les familles de pensées qui se sont forgées dans un monde infini pour libérer la notion de développement de l’illusion productiviste et croissanciste. En conjuguant innovation et tradition, nature et société, espérance transnationale et attachements territoriaux, le projet écologiste construit un clivage politique nouveau, par delà les seuls clivages du 20ème siècle, qui malgré l’explosion des appareils politiques, restent dominants aujourd’hui.

Aujourd’hui, nous manquons d’un mouvement populaire de l’écologie qui soit capable de faire avancer ensemble des engagements qui sont divers mais complémentaires, des protecteurs de l’Ours dans les Pyrénées aux parents soucieux de la santé de leur enfants, à celles et ceux qui s’opposent aux pollutions des incinérateurs systématiquement installés dans les quartiers populaires, aux mouvements qui demandent la fin de la guerre fiscale fratricide que se mènent les européens.

LVSL – Un an après la prise de pouvoir d’Emmanuel Macron, quel bilan tirez-vous de sa politique écologique ?

Julien Bayou – Un an après, l’illusion écologiste de Macron a pris fin. Avec la démission de Nicolas Hulot, plus personne ne croit que ni le président, ni le gouvernement, ni la majorité ne sont écologistes. 15 mois durant, le président a repris l’essentiel des mots de son ministre de l’écologie pour mieux retarder une mise en acte qui contrevient à son projet véritable: la privatisation et la mise en concurrence accélérée de la société. Dans cette situation, Nicolas Hulot paraissait bien seul. Difficile de savoir si les quelques arbitrages positifs qu’il a obtenus, Notre-Dame-des-Landes par exemple, l’auraient été ou non sans lui. Ce que je sais, c’est que tous les arbitrages perdus l’ont été par manque de rapport de force. Nicolas Hulot n’avait pas de troupes. Il lui a notamment manqué un mouvement politique écologiste clairement organisé.

Car après un an, c’est aussi l’illusion selon laquelle tous les partis pourraient être écologistes qui a volé en éclat. En 2017, beaucoup de sympathisants écologistes ont voté Macron pensant que cela ferait avancer les choses. Je crois que nombre d’entre eux en sont revenus. Nous en verrons probablement les prémices dès les élections européennes, car les gens se diront que le meilleur moyen de donner de la force à l’agenda écologiste, c’est de voter pour une liste 100% écolo plutôt que pour un mouvement “pochette surprise” où l’on ne sait pas si on vote pour un écolo ou un pro-nucléaire, un protecteur des abeilles ou de Monsanto, un défenseur de l’intérêt général ou du 1%. Mais la fin de l’illusion ne signifie pas qu’il suffit de continuer comme avant pour agréger les volontés. Je suis convaincu que nombre de personnes sont disponibles pour rejoindre une nouvelle aventure politique pourvu qu’une offre politique nouvelle, celle d’un mouvement populaire de l’écologie, soit formulée. Le succès de la marche pour le climat du 8 septembre, à Paris comme ailleurs en France, en est un indicateur.

LVSL – Vous faites de la défense de l’environnement un cheval de bataille, et êtes dans le même temps un défenseur résolu du projet européen. L’Union Européenne joue dans l’ensemble un rôle négatif dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution – la proximité de son agenda avec celui des grandes multinationales n’est plus à démontrer. Comment espérez-vous concilier les réformes écologistes que vous prônez avec le respect des exigences européennes ?

Julien Bayou – Nous ne remporterons pas la bataille du climat et de la biodiversité dans un seul pays, chacun dans son coin. La bataille que je propose de mener dans “Désobéissons pour sauver l’Europe” a pour seul objectif de reprendre le contrôle du vaisseau Union Européenne et d’en faire l’outil d’une forme de souveraineté transformatrice, par la transition écologique, au service du plus grand nombre.

Mais avant de préciser mon propos, il me semble nécessaire de nuancer votre question pour que nous ne nous trompions pas de cible. Malheureusement, les grandes multinationales n’ont pas seulement un accès privilégié à Bruxelles, mais aussi à Paris et dans toutes les capitales nationales. Ce serait une erreur d’analyse dramatique que de penser qu’il suffirait de décapiter l’Union Européenne pour mettre fin à la captation oligarchique qui abîme nombre de démocraties. Il suffit de penser à la proximité qui existe depuis des décennies entre le gouvernement français et le secteur nucléaire ou bancaire français. Et combien de fois a-t-on vu le ministre français se comporter à Bruxelles comme un VRP de ses champions nationaux, contre tout intérêt général? C’est la France qui a asséné le coup de grâce à la séparation bancaire en Europe.

Il serait également faux de dire que l’UE joue un rôle particulièrement négatif en matière environnementale. L’UE est au diapason des ambiguïtés des principaux Etats Membres. Il y a même des avancées qui ont été obtenues à Bruxelles par le Parlement Européen où malgré sa taille limitée, un groupe comme celui des écologistes est capable de construire des majorités ponctuelles grâce à la pression publique, et cela malgré les réticences de plusieurs Etats membres. On peut penser à la directive Reach qui interdit des dizaines de substances toxiques, à la pêche électrique ou aux directives sur la pollution de l’air et des sols, au nom desquelles la France est régulièrement et très heureusement condamnée pour mauvaise application.

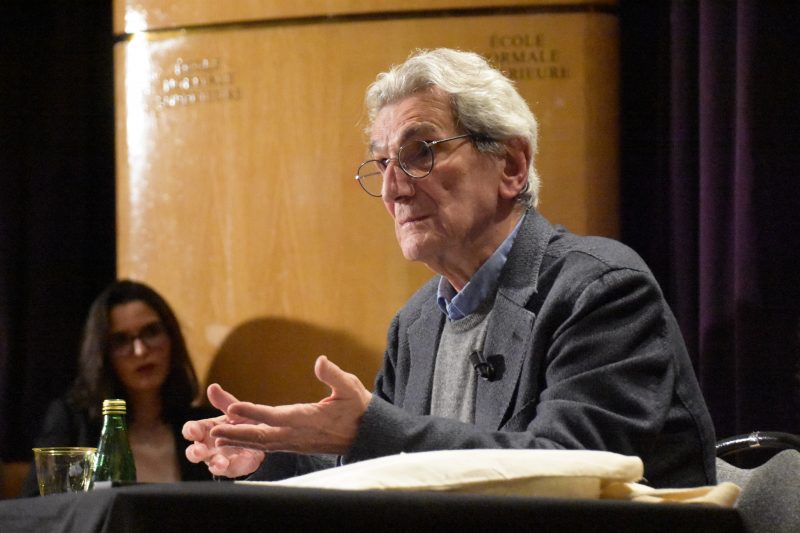

Pour répondre à votre question, je crois que c’est l’urgence d’agir pour le climat qui peut ouvrir la voie à une remise en cause du statu quo. Il y a une attente dans les opinions publiques car les effets du dérèglement sont malheureusement visibles : canicule, feux, sécheresse, pertes de récoltes…. Si nous réussissons à faire de ces questions le cœur des négociations et de la confrontation, je crois qu’il est possible de mettre les tenants du statu quo en minorité par rapport à leur propre électorat. Un des sujets que l’urgence climatique peut débloquer, c’est notamment celui des investissements. Des propositions commencent à émerger comme base de compromis entre les pays du Sud étouffés par les règles budgétaires, et les pays du Nord soucieux de ne pas payer pour les autres. Je pense à cette proposition des trois économistes Gael Giraud, Alain Grandjean et Mireille Martini sur le retrait du calcul des déficits les investissements verts soutenus par la très respectée Banque Européenne d’Investissement. C’est dans cette logique que Yannick Jadot propose un investissement de “100 milliards d’euros” par an à l’échelle européenne dans les énergies renouvelables.

LVSL – Vous avez soutenu l’arrivée au pouvoir de SYRIZA, ainsi que la lutte de Tsipras contre les réformes imposées par la Commission Européenne durant les six premier mois de son mandat. Comment jugez-vous son action politique depuis trois ans ? Son échec ne montre-t-il pas les limites de la stratégie que vous préconisez dans votre livre Désobéissons pour sauver l’Europe ?

Julien Bayou – La proposition de stratégie que je formule est justement née de leçons tirées de trois échecs: celui de François Hollande et sa stratégie de bon élève, celui d’Alexis Tsipras et de sa confrontation sans plan B, et celui de David Cameron et le chantage incontrôlable au Brexit, qui, chacun à leur façon, ont voulu ou prétendu faire bouger les lignes.

Sur le cas Tsipras, oui je l’ai soutenu jusqu’au bout et comme d’autres j’ai essayé de comprendre ce qui lui a manqué dans sa bataille avec une grande partie des élites européennes. Comme celles et ceux qui travaillent depuis 2015 sur un plan B, j’ai retenu une idée fondamentale, celle qu’il fallait pour tout progressiste en situation de gouverner se préparer à ce que personne ne cède. Dans Désobéissons pour sauver l’Europe, j’envisage ce scénario.

Et je dis ceci: il faut désobéir pour faire porter aux autres le poids de la violence politique, plutôt que de faire un chantage au Frexit qui renforce de tous les côtés les relents chauvins jusqu’à inexorablement provoquer la rupture. Mais au delà de la méthode, il faut également porter la confrontation sur ce qui rassemble les opinions publiques plutôt que de promouvoir les intérêts d’un seul pays sur des sujets qui divisent. D’où la proposition de mettre sur l’accent sur la transition énergétique – même les Polonais, pourtant dépendants du charbon, souhaitent que l’on accélère le développement des énergies renouvelables et plus de 80% des Allemands sont opposés au maintien du nucléaire français – et sur la lutte contre l’évasion fiscale qui là encore rassemble les deux tiers au trois quarts des opinions publiques tous pays confondus, tant en Irlande qu’en Estonie ou au Luxembourg.

Ainsi la confrontation s’engagerait dans une situation bien plus favorable : bon courage aux dirigeants allemands ou luxembourgeois qui voudraient sanctionner la France parce qu’elle mène une politique accélérée de sortie du nucléaire.

LVSL – En vue des élections européennes, on évoque une possible “union des gauches” qui rassemblerait la FI, le PCF, EELV et Génération-s. Cela supposerait de trouver un point d’accord, par-delà les différentes sensibilités de ces mouvements à l’égard de la question européenne. Pensez-vous que cela soit de l’ordre du possible ?

Julien Bayou – Je crois que les écologistes sont disponibles pour participer à une nouvelle aventure politique pourvue qu’elle marque une étape nouvelle, qui mette l’écologie et la justice sociale au cœur de son projet, et non ce qui apparaîtrait comme la répétition d’épisodes ou de schémas politiques passés. “L’union pour l’union”, en faisant fi d’un vrai projet partagé, ne peut suffire si l’ambition se restreint à recréer ou à ressusciter la gauche de la fin du siècle. L’échec de la social-démocratie est trop profond, les trahisons encore trop prégnantes, l’aveuglement quant à la réponse écologiste trop grand pour que cette option ait la moindre chance.

La seconde conviction, c’est que pour les européennes comme pour les élections législatives et présidentielles, il ne peut y avoir de projet et de gouvernement communs sans stratégie commune pour l’Europe. Et je crois que personne ne peut convaincre et remporter des suffrages et peser sur le cours des événements s’il n’est pas au clair sur ce qu’il compte faire en Europe.

Pour dire les choses franchement, je ne crois pas que cette discussion ait lieu avant les prochaines élections ou que ce point d’accord puisse être trouvé quand certaines forces portent des projets pour l’Europe si divergents. J’espère qu’à tout le moins, la période obligera chacun à sortir de son confort et de ses non-dits et à expliquer concrètement comment ils comptent changer l’Europe.

Il y a beaucoup à faire et je crois que dans les prochaines semaines il faudra un dépassement des appareils actuels pour qu’émerge enfin une force politique à la hauteur de la bascule que représente la transition écologique. Malgré tous les obstacles, je suis optimiste.

Crédits : © Eric Coquelin