Aux élections andalouses du 2 décembre, Vox, parti d’extrême-droite jusqu’alors marginal, a réalisé une percée inattendue. Cette formation nationaliste et ultra-conservatrice entend réaffirmer les valeurs traditionnelles devant l’essor du mouvement féministe et raviver la fierté nationale prétendument mise à mal par la crise catalane et l’immigration. Décryptage.

Le 2 décembre, aux alentours de 22h15, c’est la stupeur en Andalousie. Les résultats officiels des élections autonomiques sont annoncés, et contre toute attente, le bloc des droites vient de décrocher la majorité absolue des sièges au Parlement régional. Le PSOE de Susana Díaz, bien qu’arrivé en tête avec 33 sièges, devrait perdre la direction de la communauté autonome et, par là même, un bastion historique : les socialistes gouvernent l’Andalousie depuis la création de la « Junta de Andalucía » à la sortie du franquisme, il y a 36 ans. Le Parti Populaire, bien qu’affaibli, arrive en seconde position, suivi par les libéraux de Ciudadanos, alliés de La République en Marche. Adelante Andalucía, la coalition regroupant Podemos et Izquierda Unida (IU), pourtant bien placée dans les sondages, doit se contenter de la 4ème place.

La déception est de taille pour Teresa Rodríguez (Podemos) et Antonio Maillo (IU), qui comptaient s’appuyer sur un score confortable pour faire pression sur les socialistes dans le cadre d’un Parlement dominé par les gauches. Mais « los números no dan » : le compte n’y est pas. Ce soir-là, tous les regards sont tournés vers l’autre extrémité du panorama politique : Vox, parti d’extrême-droite jusqu’alors électoralement résiduel (0,45% aux élections andalouses de 2015) réalise une percée spectaculaire et parvient à arracher 12 sièges au Parlement régional, avec plus de 11% des voix. Certains sondages leur accordaient entre 1 et 4 sièges, mais la formation nationaliste et ultra-conservatrice dirigée par Santiago Abascal a déjoué tous les pronostics.

Au quartier général de Vox, les sympathisants accueillent la surprise aux cris retentissants de « Yo soy español, español, español ! », tandis que les cadres n’ont qu’un mot à la bouche : la « Reconquista ». « La Reconquête commence en terres andalouses et s’étendra au reste de l’Espagne », peut-on lire sur le compte twitter du parti. Vox, fondé en décembre 2013 à l’issue d’une scission avec le Parti populaire, poursuit sa démonstration de force. Elle avait commencé le 7 octobre dernier, à l’occasion d’un grand meeting au cours duquel 9 000 militants et sympathisants ont fait trembler l’enceinte du palais omnisports de Vistalegre, dans la banlieue de Madrid. Désormais sous le feu des projecteurs médiatiques, Vox et son leader Santiago Abascal entendent s’imposer comme un acteur incontournable du jeu politique en Espagne.

Automne 2018 : le début d’une « Reconquista » pour l’extrême-droite ?

En octobre dernier, c’est sur les terres de Podemos que Vox a entamé sa « Reconquête », en choisissant d’investir Vistalegre pour un meeting à hautes retombées médiatiques. A l’automne 2014, Podemos avait fait de Vistalegre un symbole, le point de départ d’un marathon électoral qui devait permettre aux Indignés de « prendre le ciel d’assaut ». Quatre ans plus tard, les leaders de Vox l’ont bien compris, la dynamique Podemos a du plomb dans l’aile et les proches de Pablo Iglesias n’ont plus le monopole de la contestation du système politique hérité de la Constitution de 1978. « Nous ne prenons pas le ciel d’assaut, nous le conquérons », assénait Abascal ce 7 octobre 2018, dans le registre belliqueux constamment mobilisé par les leaders de Vox.

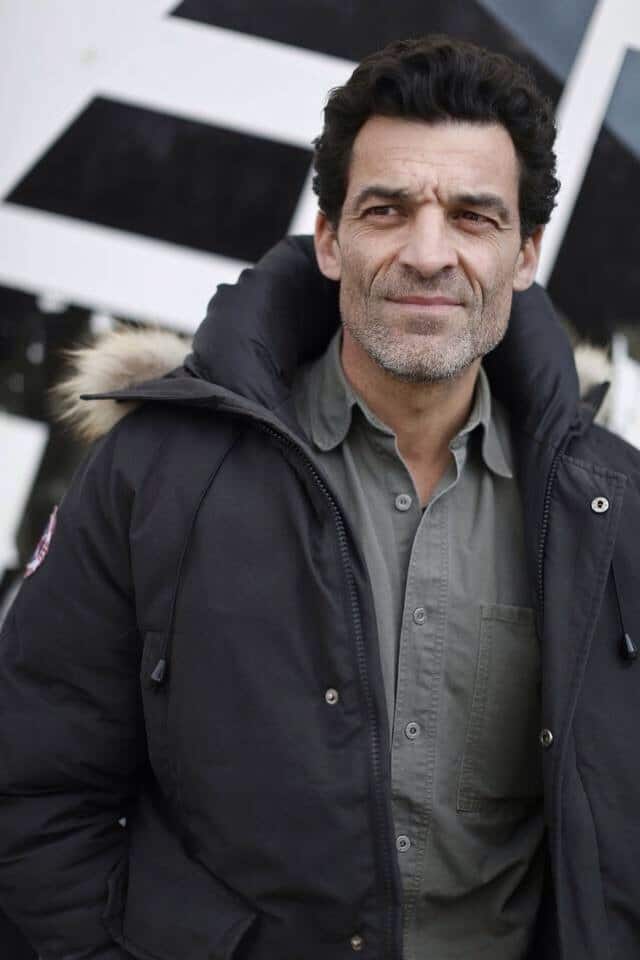

Santiago Abascal, 42 ans, est l’homme fort du parti d’extrême-droite, qu’il préside depuis septembre 2014. Cet ancien député régional du Pays-Basque (2004-2009), adepte des propos outranciers à connotation xénophobe, machiste et homophobe, a longtemps fait ses armes au sein du Parti Populaire, qu’il a intégré à l’âge de 18 ans. Il a notamment été sous l’influence de son père, explique-t-il, une ancienne figure de l’Alliance populaire, menacé de mort par l’ETA. « Je suis toujours armé d’un Smith & Wesson, d’abord pour protéger mon père de l’ETA, aujourd’hui pour protéger mes enfants », confiait Abascal à El Español en mai 2017.

Longtemps critique vis-à-vis de la ligne portée par Mariano Rajoy à la tête du PP, il décide d’en claquer la porte en novembre 2013. Il accuse alors le chef du gouvernement conservateur d’avoir « trahi les valeurs et les idées » du parti. En cause, son inaction vis-à-vis de la corruption qui gangrène le PP, et une politique jugée trop laxiste à l’égard des prisonniers de l’ETA. Dans la foulée, Abascal lance son propre parti, Vox, avec l’objectif d’attirer les électeurs de droite « désenchantés » par les politiques du PP. A ses côtés, José Antonio Ortega Lara, ancien fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, séquestré 532 jours par l’ETA entre 1996 et 1997, véritable symbole de la lutte anti-terroriste.

A Vistalegre, Abascal et Ortega Lara sont épaulés par Javier Ortega Smith, avocat et secrétaire général du parti, lui aussi familier des phrases choc et des polémiques en tout genre. En juin 2018, alors que l’Espagne s’apprête à accueillir l’Aquarius, Ortega Smith poste sur Twitter une photo de lui aux abords de la Méditerranée, à côté d’un canon pointé vers la mer. « Nos frontières se respectent », légende-t-il. Devant la foule de sympathisants enthousiastes de Vistalegre, Ortega Smith reprend fièrement à son compte le fameux slogan de Donald Trump « Make America Great Again » : « Juntos haremos a España grande otra vez ».

La restauration de la grandeur nationale et la fermeture des frontières comptent parmi les leitmotivs du parti. Interrogé par Intereconomía peu avant le meeting du 7 octobre, Santiago Abascal use d’une métaphore qui n’est pas sans rappeler la formule de Marine Le Pen à propos des « clés de la maison France » : « Nous croyons en la propriété privée. Nous croyons que l’Espagne, en tant que nation, est la propriété privée des Espagnols. L’Espagne, notre foyer, notre maison, a ses murs et ses portes d’entrée. Les Espagnols décident à qui ils ouvrent la porte ». Une formulation travaillée qui n’empêche pas les leaders de Vox de s’exprimer plus crûment à propos de l’immigration en évoquant une « invasion programmée » ou en agitant le spectre d’une « islamisation » de l’Espagne.

Parmi les « 100 mesures urgentes pour l’Espagne », présentées en guise de programme politique à l’occasion du grand meeting de Vistalegre, la lutte contre l’immigration tient une place prépondérante : « déportation » des migrants clandestins dans leurs pays d’origine, durcissement des conditions d’attribution de la nationalité, restriction de l’accès gratuit aux soins pour les sans-papiers, érection d’un « mur infranchissable » à Ceuta et Melilla (les deux enclaves espagnoles en Afrique du Nord), suspension de l’espace Schengen, etc.

Autre obsession affichée par Vox : la réforme de l’organisation territoriale et la recentralisation autoritaire du pouvoir politique. Le parti entend s’attaquer frontalement à l’État des autonomies, compromis forgé au cours de la Transition pour satisfaire les doléances des « nationalismes périphériques », qui fait de l’Espagne un État largement décentralisé. Pour Vox, les compétences en matière d’éducation, de santé, de sécurité et de justice doivent réintégrer le giron exclusif de l’État central. Un élément revient sans cesse dans les discours de Santiago Abascal et de ses acolytes : la suspension définitive de l’autonomie de la Catalogne et l’illégalisation des partis « séparatistes ». « Un seul gouvernement et un seul Parlement pour tous les Espagnols », « Une Espagne, pas 17 », scande le leader de Vox à Vistalegre, recevant pour réponse une pluie de « Puigdemont, en prison ! », en référence à l’ancien Président de la Généralité de Catalogne, cible favorite des militants du parti.

Vox affiche par ailleurs une orientation ultra-conservatrice à travers une ligne de défense des valeurs traditionnelles. Le parti souhaite abroger le mariage homosexuel ainsi que la loi sur l’avortement. Ses dirigeants s’en prennent régulièrement aux mouvements féministes accusés d’« opprimer » les hommes, et fustigent « les lois totalitaires de l’idéologie du genre », selon les termes de Santiago Abascal. Le parti entend revenir sur la loi contre la violence de genre afin de la remplacer par une loi sur les « violences intrafamiliales », et fait de la lutte contre les soi-disant « fausses plaintes » pour agressions sexuelles un cheval de bataille. Dans cet arsenal de préconisations conservatrices, on retrouve également la protection de la tauromachie, présentée comme un élément indissociable du patrimoine culturel espagnol, ou encore la valorisation de la chasse, « activité nécessaire et traditionnelle du monde rural ». De manière générale, Vox met un point d’honneur à s’adresser à une population rurale délaissée, à travers un discours axé sur la modernisation des infrastructures et la résorption des déséquilibres territoriaux. Un discours exacerbé lors de la dernière campagne électorale, qui a sans nul doute trouvé un écho en Andalousie, première région agraire d’Espagne.

L’affirmation d’une nouvelle droite réactionnaire et populiste à la faveur de la crise catalane

Pour tout observateur de la vie politique espagnole, il est une particularité qui saute aux yeux au regard du contexte européen actuel : contrairement à la plupart de ses proches voisins, l’Espagne semble avoir été épargnée par l’installation d’un parti d’extrême-droite d’orientation nationale-populiste, à l’instar du Front National ou de la Ligue italienne, en mesure de capter à son profit le mécontentement de franges significatives de la population. Les explications sont plurielles. Sevrés par quatre décennies de dictature nationale-catholique, les Espagnols auraient durablement rejeté aux marges du système politique les formations identifiées à l’extrême droite. Les nostalgiques du franquisme, bien que structurés en réseaux d’influence au poids non négligeable (la Fondation Francisco Franco en est une illustration), peineraient à se doter d’une véritable expression politique. D’autant plus que l’espace disponible semblait jusqu’alors étriqué, du fait de l’existence d’un grand parti conservateur solidement enraciné, capable d’embrasser l’ensemble du spectre idéologique des droites, des libéraux modérés aux nationalistes les plus chevronnés : le Parti Populaire, héritier de l’Alliance Populaire fondée par d’anciens cadres franquistes lors de la Transition à la démocratie.

La vague de bouleversement des systèmes partisans qui traverse la plupart des pays européens n’a pas épargné l’Espagne, loin de là. Seulement, jusqu’alors, elle ne s’était pas traduite par l’affirmation d’une force populiste réactionnaire. Dans le sillage du mouvement des Indignés, qui s’est érigé en 2011 contre la corruption et la « séquestration » de la démocratie par les pouvoirs financiers, c’est le parti populiste de gauche Podemos qui est parvenu à catalyser les colères, conférant à l’indignation manifestée sur les places un débouché politico-électoral démocratique et progressiste. Mais depuis plusieurs mois, la formation de Pablo Iglesias n’a plus le vent dans le dos, et la crise catalane a profondément rebattu les cartes.

Car la percée manifeste de Vox est à mettre en relation avec les événements qui ont émaillé l’automne 2017 en Catalogne et qui ont sensiblement bousculé les coordonnées du jeu politique espagnol. C’est ce qu’affirme Guillermo Fernández, chercheur à l’Université Complutense de Madrid, spécialiste des droites radicales en Europe : « depuis la fin de l’ « aznarisme », une partie de la droite espagnole la plus radicale a entamé un projet de reconstitution du régime de 1978 dans un sens autoritaire et centraliste. Ce projet, que l’extrême-droite espagnole a toujours porté puis actualisé au milieu des années 2000, entre aujourd’hui en connexion avec un sentiment de lassitude d’une partie de la société espagnole, qui s’est sentie humiliée par les revendications indépendantistes catalanes. ». L’accélération du « processus » indépendantiste en Catalogne a contribué à polariser la société autour de la question territoriale, et exacerbé parmi les « unionistes » le sentiment d’appartenance à la nation espagnole, sur lequel Vox s’appuie prioritairement.

Par ailleurs, la gestion chaotique de la crise catalane par le Parti Populaire, accusé par Vox – mais aussi par les libéraux de Ciudadanos – d’avoir fait preuve d’un manque de fermeté, a contribué à libérer un espace pour une demande de reprise en main autoritaire de la situation. Pour Guillermo Fernández, l’ « automne catalan » a mis en lumière l’un des aspects de la crise de régime que traverse l’Espagne, à laquelle Vox apporte une réponse par la droite : « De même que beaucoup d’Espagnols de gauche ont fait une lecture critique du régime de 1978 suite à la crise de 2008 (ce qui a donné lieu à l’esprit de rébellion qui a alimenté le mouvement des Indignés et a fait naître Podemos), beaucoup d’Espagnols de droite ont vu dans la crise catalane l’échec du régime des autonomies, et aspirent désormais à une réforme en profondeur de l’État vers plus de centralisme ».

En fustigeant l’impuissance du PP et les tergiversations de Ciudadanos, Vox trace une frontière nette vis-à-vis des partis de l’ordre constitutionnel. Cette démarcation se manifeste rhétoriquement par les attaques répétées à l’encontre de la « droite lâche » du PP (« derechita cobarde ») et de la « girouette orange », Ciudadanos. Vox se distancie d’une droite qui refuserait de s’assumer comme telle et qui aurait cessé de défendre les valeurs intrinsèquement liées à la communauté nationale. C’est ce que souligne Iago Moreno, rédacteur au journal La Trivial : « Vox pointe du doigt les partis de droite comme les éléments d’un establishment politique incapable de répondre aux problèmes de l’Espagne. Ils ont mis en place à partir de cela un discours qui oppose l’ « Espagne vivante » à un bloc regroupant le PP, Ciudadanos et le PSOE (…) Ils construisent une bombe politique capable de mobiliser des éléments aussi différents que le ressentiment machiste face à l’essor du féminisme, les demandes de fermeté à l’égard de l’indépendantisme qui émanent d’une grande partie de la droite, le contrôle des frontières, ou les demandes de mettre un terme au financement des partis et des syndicats par l’argent public. »

La défense de l’« Espagne vivante » est l’axe privilégié du discours populiste de Vox : elle oppose l’Espagne des traditions, des ancêtres et des territoires, à une élite politique déconnectée des réalités matérielles et accusée de trahir les fondements de l’identité nationale. À Vistalegre, Santiago Abascal dénonçait vigoureusement la « supériorité morale qu’a imposée la dictature du politiquement correct, dominée par les « progres » (progressistes) ». Le président du parti s’attaque tout aussi bien à la « gauche morale » représentée par Podemos, le PSOE ou encore les mouvements féministes en plein essor, qu’au Parti Populaire accusé d’avoir lâché du lest sur les questions de société. Le discours de Vox entend ainsi déclencher un sursaut d’orgueil chez cette Espagne authentique, idéalisée et mythifiée, appelée à envoyer valser la condescendance des élites qui méprisent les coutumes populaires. Il prend la forme d’une injonction à agir sans peur et sans honte, à assumer les valeurs reçues et transmises de génération en génération, réaffirmant la famille comme le socle primordial de la nation.

Ce récit politique soigneusement étoffé est alimenté et renforcé par l’usage d’un registre épique, d’une mystique guerrière et conquérante. Pendant la campagne andalouse, Santiago Abascal n’hésite pas à se mettre en scène à dos de cheval sur un fond musical du Seigneur des anneaux, chevauchant triomphalement vers la « Reconquête » promise. Guillermo Fernández résume : « Vox a donné corps à l’ « Espagne des balcons », par le biais d’une épique nationale de la reconquête, qui injecte un shoot de vitamines à la fierté nationale blessée depuis la crise catalane. C’est ce récit épique qui a permis de s’adresser transversalement aux Andalous ».

Une chose est sûre : l’irruption de Vox sur la scène politique espagnole est actée, et le phénomène n’est pas près de se tarir dans les mois qui viennent. Les thèses défendues par le parti d’extrême-droite rencontrent d’autant plus d’écho qu’elles sont parallèlement banalisées par l’adoption d’une ligne dure au sein du Parti populaire, depuis le changement de direction consécutif à la chute de Mariano Rajoy. Pablo Casado, nouveau secrétaire général du PP, entreprend en effet depuis plusieurs mois de mettre à l’agenda la thématique de l’immigration, sur laquelle Vox dispose incontestablement d’un avantage compétitif. Ce virage à droite des conservateurs conjugué à l’essor du parti d’Abascal risque fort d’accentuer une forme de droitisation du débat public en Espagne, au détriment de Podemos mais aussi du fragile gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, affaibli de plus belle par les résultats des élections andalouses.

Désormais, Vox met le cap sur les élections européennes de mai 2019, et entend bien pour cela constituer des alliances fructueuses auprès d’autres forces d’extrême-droite. Des liens ont d’ores et déjà été noués au printemps dernier avec Steve Bannon, ancien proche conseiller de Donald Trump, comme l’indique Guillermo Fernández : « Vox a annoncé publiquement au mois de mars avoir trouvé un accord avec Stephen Bannon pour que des collaborateurs du stratège nord-américain travaillent avec le parti, particulièrement pour mener une campagne internationale en faveur de l’unité de l’Espagne dans le conflit catalan ».

Parmi les droites radicales d’Europe, Vox pourra difficilement espérer nouer une franche amitié avec la Ligue italienne (ancienne Ligue du Nord), compte tenu des relations houleuses entretenues par Santiago Abascal avec Matteo Salvini, fervent soutien des nationalismes catalan et basque. En revanche, l’idylle semble plus probable avec le Rassemblement national français. Marine Le Pen saluait d’ailleurs sur Twitter la percée de Vox en Andalousie au soir des résultats : « Mes vives et chaleureuses félicitations à nos amis de @vox_es qui, ce soir en Espagne, font un score très significatif pour un jeune et dynamique mouvement ».

Toutefois, précise Fernández, Vox se rapproche davantage du courant « libéral-conservateur » du Rassemblement national : « L’idéologie de Vox ressemble plus à celle de Marion Maréchal qu’à celle de Marine Le Pen ou du secteur social-souverainiste (du moins ce qu’il en reste). Vox est favorable à des baisses d’impôts drastiques, se montre très critique envers le mariage homosexuel, l’avortement ou l’euthanasie, et plaide pour une régulation de l’excessive bureaucratie de l’État-Providence ».

A gauche, la question s’impose : que faire ? Au lendemain des résultats en Andalousie, des centaines de manifestants se sont réunis dans les rues de Séville pour contester l’entrée du « fascisme » au Parlement régional, aux cris de « Vive la lutte de la classe ouvrière ». Même son de cloche du côté des dirigeants de Unidos Podemos. Dans la foulée de l’annonce des résultats, Irene Montero réagissait sur Twitter : « Alerte pour les femmes, les retraités, les travailleur.euse.s. Ou nous les arrêtons, ou ils diviseront nos quartiers, ils feront en sorte que nous nous détestions entre voisins et que les puissants restent intouchables. Stoppons le machisme, la haine, le fascisme. Nous devons nous bouger pour les freiner en Espagne ».

Pour Fernández, les forces de gauches doivent prendre garde à ne pas s’enfermer dans une posture morale : « Il est fondamental que dans les milieux progressistes, on ne se contente pas d’une critique exclusivement morale de ce qu’implique Vox, et que l’on recherche les causes qui expliquent cette irruption surprenante et à bien des égards exorbitante. Car ce n’est pas que les Andalous soient devenus d’extrême-droite du jour au lendemain : Vox a su toucher un mécontentement latent qui demeurera présent dans la société espagnole dans les prochains mois et les prochaines années. »