La nostalgie des anciens stéréotypes de genre est bien plus qu’une simple tendance étrange observée sur les réseaux sociaux. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte plus large de pressions systémiques exercées sur les élites, confrontées à des avancées technologiques susceptibles de générer des troubles sociaux, et sur les femmes ordinaires, accablées par les exigences du travail moderne.

Kristen R. Ghodsee est l’auteure de Why Women Have Better Sex Under Socialism (Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme), Everyday Utopia (L’utopie au quotidien) et de nombreux autres ouvrages. Elle dirige le département d’études russes et d’Europe de l’Est à l’université de Pennsylvanie. Spécialiste des dynamiques de genre dans les régimes socialistes d’Europe orientale et de la transition vers le capitalisme, elle s’est entretenue avec Meagan Day de Jacobin [1]. L’entretien qui suit aborde la manière dont les rôles traditionnels de genre ont été utilisés pour gérer les chocs économiques. Kristen R. Ghodsee revient également sur les usages sociaux de l’autorité patriarcale et sur la façon dont le mécontentement réel des femmes face à leurs mauvaises conditions de travail (rémunéré ou non) s’est réorienté de l’action collective vers des fantasmes individuels de rupture avec le système qui finissent par saper leur autonomie.

Les magazines féminins ont radicalement évolué depuis la publication du célèbre ouvrage féministe de Betty Friedan, La Femme mystifiée (1963). Autrefois, ces publications regorgeaient de règles obscures imposant la soumission des femmes. Aujourd’hui, les féministes du XXIe siècle sont stupéfiées de voir certaines femmes se définir elles-mêmes comme des « tradwives » (femmes traditionnelles) et de constater qu’elles donnent des conseils sur le mariage (« En tant que femmes traditionnelles, nous sommes appelées à honorer et à valoriser nos maris, pas à les rabaisser ») et sur le travail (« Il n’y a rien de mal à avoir un petit boulot, peut-être faire du baby-sitting le soir »).

Pour l’anthropologue Kristen R. Ghodsee, le phénomène des « tradwives » est bien plus qu’une simple tendance excentrique des réseaux sociaux. Cette nostalgie pour un modèle de genre révolu et idéalisé reflète des pressions systémiques plus larges. D’une part, elles concernent les élites, qui font face à des changements économiques majeurs, susceptibles de générer des troubles sociaux. D’autre part, elles concernent les femmes ordinaires, qui cherchent à échapper à la double pression d’un travail exigeant et d’une charge familiale pour laquelle elles ne bénéficient d’aucun soutien.

MEAGAN DAY: Comment expliquer le phénomène des « tradwives » à l’heure actuelle ?

KRISTEN R. GHODSEE: J’ai réfléchi à cette question en tant qu’anthropologue et historienne spécialiste de l’Europe de l’Est. J’ai deux constats qui sont liés. Premièrement, dans son ouvrage Leviathan publié en 1651, texte fondateur de la civilisation occidentale et légitimation de l’État monarchique, Thomas Hobbes soutient que les individus n’obéissent pas naturellement au souverain, même s’ils en ont besoin. Ils doivent être formés à l’obéissance. Il explique que les individus apprennent l’obéissance auprès du pater familias, le père de famille et chef du foyer.

Plus précisément, Hobbes fonde sa théorie sur l’idéal républicain romain de la patria potestas qui conférait au père un pouvoir absolu sur la vie et la mort de ses enfants et de ses esclaves. Les rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes au sein de la famille nucléaire préparent les individus à accepter sans discussion l’autorité du souverain ou du dictateur.

Il n’est donc pas surprenant, alors que nous assistons à un mouvement mondial vers la néo-dictature et les politiques autoritaires de droite, d’observer également un regain d’intérêt pour la famille nucléaire traditionnelle dirigée par un père fort qui inculque l’obéissance à ses enfants. Le phénomène des « tradwives » et la « manosphère » sont les deux faces d’une même médaille, reflétant cette évolution vers une politique autoritaire.

« Après la chute du mur de Berlin en 1989, lorsque l’économie est-allemande a été démantelée par la privatisation et la liquidation des entreprises publiques, le taux de chômage a atteint environ 40 % en 1991. La solution ? Renvoyer les femmes à la maison. »

Ma deuxième constatation concerne les chocs économiques. Après la chute du mur de Berlin en 1989, lorsque l’économie est-allemande a été démantelée par la privatisation et la liquidation des entreprises publiques, le taux de chômage a atteint environ 40 % en 1991. La solution ? Renvoyer les femmes à la maison. Les responsables ont estimé que, puisque les femmes sont naturellement faites pour s’occuper du foyer, il était logique de réduire le taux de chômage en les écartant du marché du travail.

En 1991, le ministre des Finances bulgare, Ivan Kostov, qui deviendra plus tard Premier ministre, a déclaré à la Banque mondiale que « le chômage est un problème préoccupant, atteignant 10 % pour l’année en cours. Une solution pourrait être d’encourager les femmes, dont 93 % ont un emploi, à quitter le marché du travail et à retourner dans leur famille, même si cela implique une perte temporaire du pouvoir d’achat des ménages ».

Cette stratégie éprouvée a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises. Il est essentiel de comprendre que lorsqu’un choc économique se produit, que ce soit avec l’introduction du capitalisme dans des sociétés anciennement socialistes ou avec l’avènement actuel de l’intelligence artificielle (IA), les gouvernements sont confrontés à un défi de taille : réduire rapidement la main-d’œuvre tout en évitant de provoquer des troubles sociaux. Renvoyer les femmes au foyer est la solution idéale. Il existe des précédents historiques, même aux États-Unis, notamment lorsque les femmes ont été intégrées au marché du travail pendant la Seconde Guerre mondiale, puis renvoyées au foyer à la fin du conflit.

Je suis convaincue que Donald Trump n’a pas un coup d’avance sur le commun des mortels, et que les gens lui attribuent bien plus de mérite qu’il n’en a réellement. Cependant, certaines personnes haut placées, comme Elon Musk, réfléchissent certainement aux bouleversements que l’IA va provoquer sur le marché du travail. L’IA va bientôt supprimer de nombreux emplois. Il est impératif d’agir pour éviter un chômage élevé qui risquerait d’entraîner des troubles sociaux. La promotion des rôles traditionnels des hommes et des femmes, avec des sphères de travail distinctes, un travail rémunéré et un travail domestique non rémunéré, a le bel effet de réduire la main-d’œuvre lorsque les emplois disparaissent. Il est évident que les personnes influentes qui prônent les rôles traditionnels des hommes et des femmes en sont conscientes.

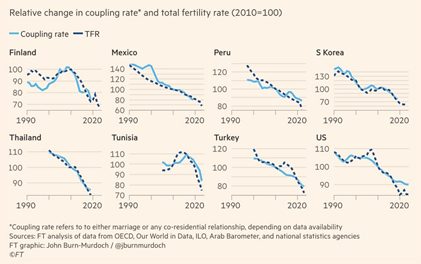

Toutefois, il faut soulever une contradiction dans leur discours : ces mêmes personnes créent des produits qui réduisent le besoin de main-d’œuvre humaine, tout en affirmant que nous avons besoin de plus d’humains. Dans une récente interview accordée à Fox News, lorsqu’on lui a demandé ce qui le tenait éveillé la nuit, Musk a répondu que c’était la baisse du taux de natalité. C’est sa principale préoccupation. Il est évident que pour un oligarque, cette logique s’applique avec d’autant plus d’acuité que les dépenses de consommation pèsent lourdement dans l’économie américaine, représentant les deux tiers de celle-ci. Si vous n’avez pas suffisamment de personnes pour acheter vos produits, vous risquez d’avoir des problèmes.

« Les rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes sont utiles pour lutter contre ces deux problèmes (le surplus de main-d’oeuvre et le risque de baisse de la consommation), en encourageant les femmes à quitter le marché du travail et à avoir plus d’enfants. »

Les rôles traditionnels attribués aux hommes et aux femmes sont utiles pour lutter contre ces deux problèmes, en encourageant les femmes à quitter le marché du travail et à avoir plus d’enfants. Les élites telles que Musk se rendent compte que le renforcement des rôles traditionnels incite les femmes à accepter de ne pas travailler et d’être financièrement dépendantes de leur partenaire, ce qui constitue un moyen de surmonter le choc exogène qui va bientôt frapper le système, mais aussi d’accroître la natalité, ce qui est important pour éviter un effondrement de la consommation.

MEAGAN DAY: Est-ce qu’ils pensent que renvoyer les femmes au foyer réduira suffisamment la main-d’œuvre pour augmenter les salaires des travailleurs restants — les hommes — et ainsi ressusciter le mythe de la famille à revenu unique ?

KRISTEN R. GHODSEE: En théorie, oui, car une main-d’œuvre réduite entraîne une pression à la hausse sur les salaires. Cependant, il existe d’autres effets, et c’est là qu’intervient la théorie de Hobbes. Si un seul patriarche subvient aux besoins de sa famille, cela renforce la structure patriarcale traditionnelle de la famille nucléaire, ce qui favorise l’obéissance des femmes et des enfants dépendants du père pour leur subsistance matérielle.

Cela crée une dynamique familiale patriarcale qui enseigne aux individus à se soumettre à une autorité arbitraire, étouffe la dissidence et fragilise l’autonomie des femmes et leur capacité à sortir de situations abusives. Nous ne savons pas avec certitude si renvoyer les femmes à la maison augmenterait les salaires des hommes, surtout avec un choc aussi violent que celui que représente l’arrivé de l’IA. Cependant, même si c’était le cas, les problèmes culturels seraient inacceptables du point de vue des droits des femmes.

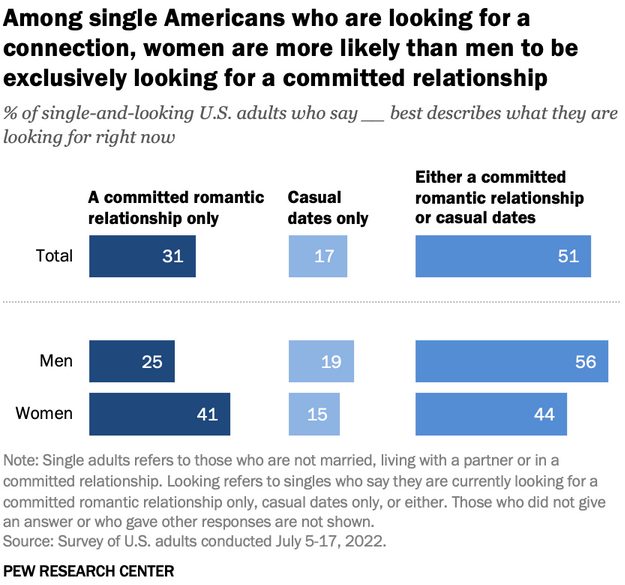

MEAGAN DAY: Nous avons discuté de ce qui se passe dans l’esprit des élites, mais qu’en est-il des gens ordinaires ? Pourquoi les femmes lambda consomment-elles du contenu « tradwife » ?

KRISTEN R. GHODSEE: Il n’est ni avantageux, ni agréable, ni satisfaisant d’être un travailleur américain. Le capitalisme est critiqué. De nombreuses femmes actives ne sont pas satisfaites de leur situation. Elles sont attirées par des alternatives, mais comme il n’y en a pas, elles se tournent vers un passé idéalisé.

Le phénomène a désormais un autre visage, mais il n’est pas entièrement nouveau. Je me souviens qu’après l’élection de Donald Trump en 2016, un sondage demandait aux Américaines si elles souhaitaient être comme Hillary Clinton ou Melania Trump. L’image de Melania, allongée au bord de la piscine en maillot de bain et lunettes de soleil Gucci, l’avait emporté sur celle de la politicienne cultivée Hillary Clinton.

Cela reflète une forme de misogynie ancrée dans la culture américaine qui perdure et que les femmes intériorisent d’ailleurs elles-mêmes. Les filles grandissent avec toutes sortes de contes de fées, de la version originale de Disney à Pretty Woman, qui racontent comment une jeune femme est choisie et sauvée d’une vie de labeur brutal et horrible par un homme riche. Ces récits sont d’une grande puissance.

Les individus aspirent à être estimés, et dans une société capitaliste, l’estime est liée à la richesse, qu’elle soit financière ou qu’elle se mesure en temps. Le contenu « tradwife » est une forme de pornographie de la richesse, mais d’un genre différent. Il repose entièrement sur l’existence d’un mari qui gagne très bien sa vie.

MEAGAN DAY: Connaissez-vous la tendance « soft life » ? Il s’agit d’un contenu publié sur les réseaux sociaux, principalement par et pour les femmes des générations Z et Y, qui prône une vie « douce » : ne travaillez pas trop, ne vous épuisez pas, arrêtez de courir après le temps, ralentissez, détendez-vous. Ces contenus, très stylisés, mettent en avant la consommation de jus verts et les soins personnels, entre autres.

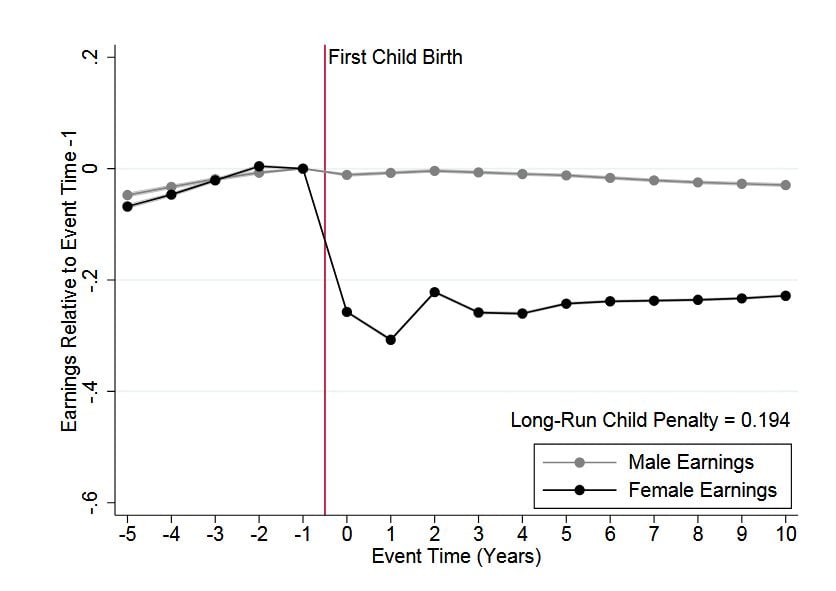

Ce n’est pas aussi idéologique que le contenu « tradwife », mais cela exprime le même mécontentement vis-à-vis du travail. C’est attrayant. Cependant, la réalité est qu’une véritable « vie douce » sous le capitalisme nécessite un mari riche ou des parents fortunés. Il n’est pas possible de vivre ainsi tout le temps sans renoncer à une indépendance et à une autonomie durement acquises. Compte tenu des pressions professionnelles en général, sans parler de l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales, certaines femmes se demandent sincèrement si ce compromis peut en valoir la peine.

KRISTEN R. GHODSEE: C’est regrettable, car il y a ici une impulsion anticapitaliste naissante qui est détournée à des fins réactionnaires. Le sentiment que l’on éprouve en observant l’exploitation capitaliste en se disant « je ne veux plus participer à cela » pourrait déboucher sur une organisation collective, mais il se transforme plutôt en fantasmes d’évasion individuelle. Le modèle de la « tradwife » semble plus facile et plus acceptable socialement que de rejoindre une organisation politique et de lutter pour la justice.

La vérité est que la gauche a effectivement de bonnes réponses aux questions qui se posent aux femmes, comme la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, ou même le fait d’avoir des enfants, si c’est ce qu’elles souhaitent. La droite, en revanche, n’a pas vraiment de bonnes réponses.

Il existe une vision misogyne selon laquelle le féminisme rendrait les femmes égoïstes, les empêchant de faire ce qu’elles devraient naturellement : avoir des enfants. Elles seraient alors vouées à devenir des « vieilles filles à chats » sans enfants. Cependant, les femmes sont des êtres rationnels qui examinent le marché du travail, le coût de l’éducation des enfants, le manque de soutien de l’État et tous les compromis à faire, et certaines d’entre elles choisissent de ne pas avoir d’enfants.

« Une fois que les femmes ont acquis leur indépendance économique et peuvent prendre des décisions concernant leur vie, avoir un enfant signifie perdre cette autonomie, à moins de bénéficier d’un soutien massif de l’État. »

En Allemagne de l’Est et en Bulgarie sous le régime socialiste, l’État subventionnait la garde d’enfants. Il existait des allocations familiales, des congés parentaux rémunérés avec garantie d’emploi et d’autres mesures favorables à la famille. Ce système encourageait les femmes à travailler et à avoir des enfants si elles le souhaitaient, et la plupart faisaient les deux. Mieux encore, lorsqu’elles étaient interrogées, la plupart des femmes déclaraient vouloir faire les deux.

Lorsque ces entreprises ont été privatisées avec l’introduction du capitalisme, ces ressources ont disparu. Les responsables politiques ont tenté de renvoyer les femmes à la maison, estimant que « tant que l’État ne paie pas pour ces services, les femmes le feront gratuitement, car c’est leur rôle ». Ils croyaient sincèrement, comme la droite américaine aujourd’hui, que la plupart des femmes seraient plus heureuses à la maison avec leurs enfants, à faire du yoga, à regarder des feuilletons, à faire du pain au levain ou à traire des vaches. Ils pensaient : « Nous renverrons les femmes à la maison pour faire le travail que nous payons actuellement, elles auront plus d’enfants et tout le monde sera plus heureux ».

Cependant, les faits contredisent cette affirmation. Selon les Nations unies, la Bulgarie est le pays qui connaît la plus forte baisse démographique au monde en raison de l’émigration et d’un taux de natalité très faible, et ce depuis l’instauration du capitalisme. Nous observons des tendances similaires en Corée du Sud et au Japon. Une fois que les femmes ont acquis leur indépendance économique et peuvent prendre des décisions concernant leur vie, avoir un enfant signifie perdre cette autonomie, à moins de bénéficier d’un soutien massif de l’État. L’histoire montre que contraindre les femmes à rester à la maison sans investissements de ce type ne fait pas augmenter les taux de natalité, mais au contraire les fait baisser.

MEAGAN DAY: Les idées de la droite ne sont peut-être pas viables, mais elles restent attrayantes pour ceux qui cherchent désespérément une alternative à la situation actuelle, jugée insoutenable. Comment convaincre les femmes qui souhaitent échapper aux pressions du travail sous le capitalisme de se tourner vers un avenir progressiste plutôt que vers un passé réactionnaire ?

KRISTEN R. GHODSEE: Dans un magnifique essai datant de 1899, intitulé « La femme travailleuse », Nadezhda Krupskaya aborde la question du sort des paysannes russes, alors majoritairement analphabètes et dépourvues de conscience politique. Elle soutient que seules la participation à des événements politiques et le rassemblement peuvent politiser les femmes : lorsqu’une femme ressent la force de ses camarades, elle prend soudain conscience de son pouvoir. Plus elle participe, plus elle se radicalise.

Les féministes libérales manquent de vision lorsqu’elles pensent qu’il suffit juste de convaincre les gens que le monde peut être différent. Nous devons comprendre que l’estime est ce dont les gens ont le plus besoin après les choses indispensables, comme l’eau, un toit, de la nourriture, des soins de santé et l’éducation. Ils ont besoin de se sentir membres d’une communauté qui les aime, les admire et les apprécie. Faire partie de cette communauté peut très rapidement transformer les mentalités. C’est l’antidote à l’isolement provoqué par les réseaux sociaux et à la dérive vers un modèle « tradwife ».

Cela doit commencer sur le terrain, en organisant des rassemblements où les gens peuvent discuter et apprendre à se connaître, ou même simplement en sortant prendre un verre et en discutant de politique et de leur vie. Nous devons faire preuve de créativité. L’objectif est de créer un espace où les femmes peuvent établir un lien entre leurs difficultés personnelles et le système dans son ensemble. Si nous ne le faisons pas, la droite profitera du mécontentement des femmes pour promouvoir son programme, comme c’est le cas actuellement.

[1] Traduction pour LVSL par Alexandra Knez