Depuis plus d’un demi-siècle, le dollar américain domine en tant que monnaie de réserve internationale. Cette hégémonie vigoureusement protégée permet aux États-Unis de soumettre nombre de pays à leur politique et à celle de leur Banque centrale. Mais plusieurs événements récents ont donné naissance à un mouvement de dédollarisation qui ne cesse de grandir, notamment depuis le conflit ukrainien. Vers quel nouveau système monétaire se dirige-t-on ? Si l’hégémonie du dollar n’est pas menacée à court terme, deux blocs distincts, celui de l’Occident et celui des partisans d’un autre système monétaire international, semblent en train d’émerger. Dans cet article, Julien Chevalier revient sur le rôle de la monnaie américaine et la stratégie de dédollarisation de nombreux pays.

Lors de la conférence de Bretton Woods aux États-Unis, en juillet 1944, les deux protagonistes John Maynard Keynes et Harry Dexter White, l’un britannique, l’autre américain, préparent la construction du système monétaire international. Alors que Keynes plaide pour la création d’une monnaie international – le bancor -, White défend lui l’idée d’un système étalon-or où toutes les monnaies sont indexées sur le dollar. Comme les États-Unis possèdent l’essentiel des réserves de métal jaune, ce système permet à l’Oncle Sam d’imposer la monnaie américaine comme monnaie de référence dans le monde. À l’issue de ce sommet, la proposition de White est retenue.

La toute-puissance de la monnaie américaine

En réussissant à imposer le dollar en tant que monnaie de réserve internationale, les États-Unis sont parvenus à astreindre une hégémonie monétaire et ainsi à s’endetter massivement, grâce au privilège d’avoir cette dette toujours rachetée par des investisseurs étrangers. En agissant ainsi, le pays peut donc se permettre de creuser son déficit continuellement, sans que sa monnaie ne se déprécie. Un avantage considérable qui contribue grandement à faire des États-Unis la première puissance économique mondiale.

Ce privilège fut difficile à maintenir dans le système étalon-or (1), car les États-Unis devaient augmenter sans cesse leur stock de métal jaune pour pouvoir s’endetter et ainsi financer entre autres le projet de « Grande Société » et la guerre du Vietnam. La fin des Accords de Bretton Woods en 1971, puis les Accords de la Jamaïque en 1976, leur permirent d’entretenir cette suprématie. Grâce à la suppression des limites à la création monétaire et l’élaboration des taux de changes flottants, les États-Unis peuvent poursuivre leur politique menée depuis 1945 et même l’intensifier. John Connally – alors secrétaire américain au Trésor sous l’administration Nixon – déclare ainsi : « Le dollar est notre monnaie, mais votre problème. » Depuis plus de 40 ans, malgré les plafonds établis par le Congrès, la dette américaine ne cesse d’augmenter. En 1971, elle était d’environ 450 milliards de dollars. De nos jours, elle atteint 30 trillions de dollars.

Il est devenu indispensable de disposer de dollars – donc de financer l’endettement américain – pour acquérir des ressources vitales telles que le pétrole.

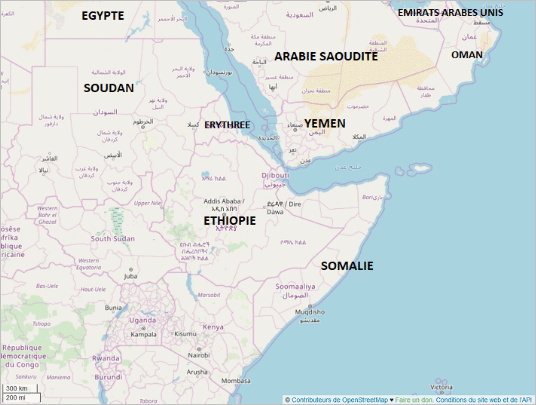

Si le règne du dollar perdure, c’est aussi grâce à ce que l’on appelle le « pétrodollar. » Du fait de l’ignorance des Britanniques quant à la présence de pétrole dans les sous-sols arabes, mais aussi de la réticence des pays du golfe Persique face à l’ingérence du Royaume-Uni dans la région suite à la chute de l’Empire ottoman en 1922, les États-Unis réussissent à se rapprocher des pays du Golfe en signant notamment un accord stratégique avec l’Arabie Saoudite lors du pacte du Quincy le 14 février 1945. Le roi saoudien Ibn Saoud et le président américain Franklin D.Roosevelt s’entendent autour d’une alliance visant à ce que les États-Unis accèdent aux gisements pétroliers saoudiens en échange d’une protection militaire dans la région.

Mais en 1973 naît le premier choc pétrolier. Du fait du pic de production de pétrole aux États-Unis et de la dépréciation du dollar – sur lequel les prix du pétrole sont fixés –, les prix de l’or noir s’écroulent. Pour combler les pertes accumulées, les membres de l’OPEP s’accordent alors pour augmenter de 70% le prix du baril. En comprenant l’importance du pétrole comme première source d’énergie du monde dans une période où le déclin de production sur le territoire américain ne fit que commencer, le grand négociateur américain Henry Kessinger – alors secrétaire d’État sous la présidence Nixon – conclut avec l’Arabie Saoudite un nouvel accord s’appuyant sur les bases du Pacte de Quincy. Grâce à la promesse d’un dollar fort, d’une commercialisation permanente d’armes, et d’un soutien militaire renforcé dans la région du Golfe Persique, les États-Unis parviennent à ce que chaque baril de pétrole soit désormais échangé en dollars. Suite à cela, la majorité des échanges de matières premières se sont faits en devise américaine. Autrement dit, il est devenu indispensable de disposer de dollars – donc de financer l’endettement américain – pour acquérir ces ressources vitales.

Après plusieurs erreurs stratégiques, le vent tourne

L’intensification de l’utilisation de l’extraterritorialité du droit américain – notamment de la loi FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) de 1977 – a inévitablement accru la réticence des pays étrangers envers les États-Unis. Le fait que la possession de dollar par une entreprise étrangère rende cette dernière immédiatement passible d’enquêtes lorsqu’elle enfreint le droit américain, a contribué à ce que la monnaie américaine ne soit plus uniquement un outil de domination monétaire, mais aussi un levier juridique de coercition mettant en danger la souveraineté de l’ensemble des agents économiques. De nombreuses entreprises françaises, chinoises, iraniennes… en ont payé le prix.

Est venu s’ajouter à cela la mise en place de plusieurs embargos (Iran, Venezuela, Afghanistan…), mais aussi la menace d’une exclusion de certains pays du système de messagerie interbancaire SWIFT, outil géopolitique occidental désormais dominé par les Américains. En isolant une banque de ce réseau, le transfert d’ordres de paiement s’arrête, ce qui revient à rendre l’institution financière quasi-inerte. Les banques iraniennes en sont notamment exclues en 2012 au moment où le pays accélère le développement de son programme nucléaire. Deux ans plus tard, les États-Unis émettent la possibilité de suspendre les banques russes du réseau suite à l’annexion de la Crimée. Saisissant le danger d’une dépendance au système occidental, la Russie crée dans la foulée sa propre structure de messagerie bancaire russe nommée SPFS.

De son côté, la Chine établit, en 2015, un réseau local : le programme CIPS. Ce système offre des services de compensation et de règlement pour les échanges transfrontaliers en yuan. Quatre ans plus tard, les pays européens font de même grâce en instaurant le réseau INSTEX suite au retrait unilatéral des États-Unis de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Mais très vite, le président Trump les rappelle à l’ordre et menace ceux qui l’utiliseraient de ne plus pouvoir commercer sur le sol américain.

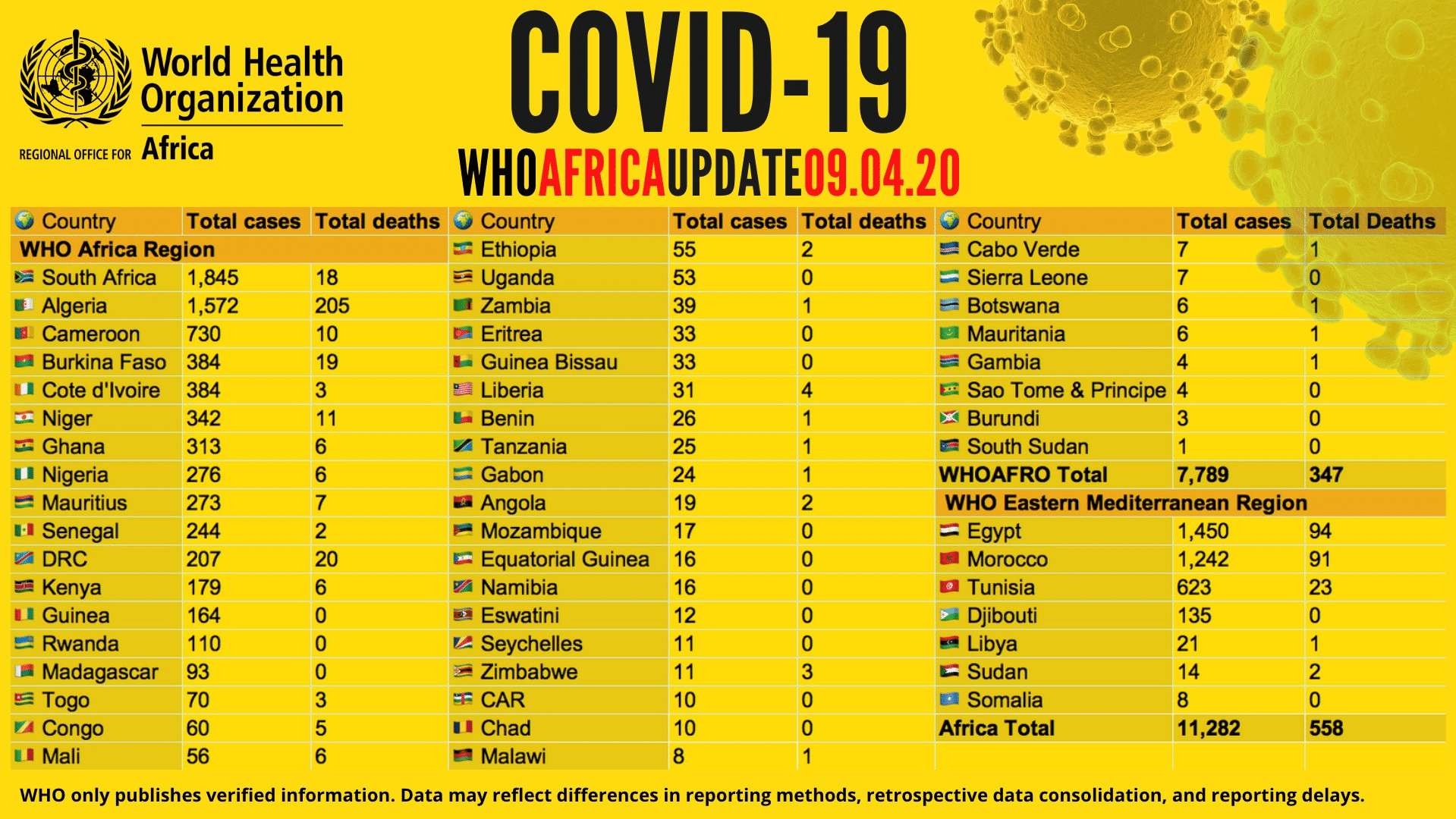

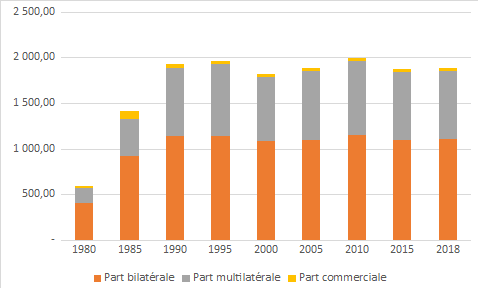

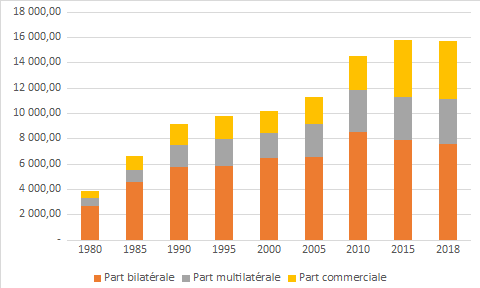

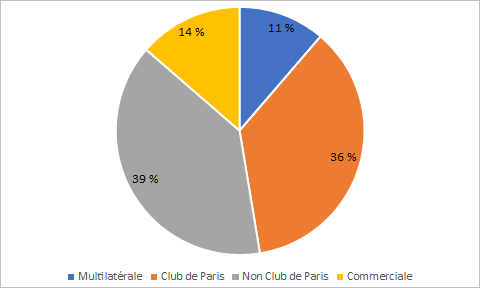

Si le système européen n’est que très peu utilisé, les systèmes russes et chinois sont en plein essor. Au-delà d’attirer de nombreux partenaires comme l’Iran, l’Inde et la Turquie, ils réussissent surtout à entraîner une accélération du mouvement de dédollarisation qui se traduit notamment par une diminution des réserves de dollars dans le monde. Ainsi, alors que le dollar représentait 66% des réserves mondiales en 2014, il ne représente désormais plus que 58,8% des réserves, au profit de l’euro, du yuan et de l’or.

Si la guerre en Ukraine peut s’expliquer par de multiples raisons géopolitiques (énergie, élargissement de l’OTAN, conflits internes …), la longue stratégie de dédollarisation de la Russie reste une source importante de tensions entre les États-Unis et le Kremlin.

Bien que les leaders de ce mouvement restent les « rivaux stratégiques » des américains – c’est-à-dire la Chine et la Russie – plusieurs pays commencent à tourner le dos aux États-Unis et au dollar pour se rapprocher de la Chine et du yuan. C’est notamment le cas d’Israël, qui a récemment annoncé diminuer ses réserves en dollar (baisse de plus de 5%) pour y ajouter pour la première fois du yuan (dans une quantité encore très faible). C’est aussi le cas du Brésil qui a choisi de réduire ses réserves en dollars en 2021 (de 86,03% à 80,34%), au profit du yuan (part évoluant de 1,21% à 4,99%). D’autres pays comme le Nigéria, l’Iran, ont fait de même quelques années plus tôt.

Dans ce contexte, si la guerre en Ukraine peut s’expliquer par de multiples raisons géopolitiques (énergie, élargissement de l’OTAN, conflits internes …), la longue stratégie de dédollarisation de la Russie reste une source importante de tensions entre les États-Unis et le Kremlin. En 2013, 95% des ventes d’hydrocarbures de la Russie vers les BRICS s’échangeaient en monnaie américaine. En 2021, c’est moins de 10%. Un changement radical quand l’on sait que la Russie est un des principaux producteurs de pétrole dans le monde, que les matières premières contribuent à plus de la moitié des exportations du pays, mais qu’elles restent surtout pour les États-Unis le moyen d’entretenir leur suprématie monétaire.

Par ailleurs la banque centrale russe ne cesse de diminuer ses réserves en dollars depuis 2014. Aujourd’hui, la monnaie américaine représente seulement 16,4% de ses réserves. L’euro quant à lui constitue 32,3% des réserves, l’or 21,7% (porté notamment par l’achat de 40 milliards de dollars d’or ces 5 dernières années) et le yuan 13,1%. Une stratégie qui permet aujourd’hui de restreindre les effets des récentes sanctions économiques prises par l’Occident à l’égard de la Russie.

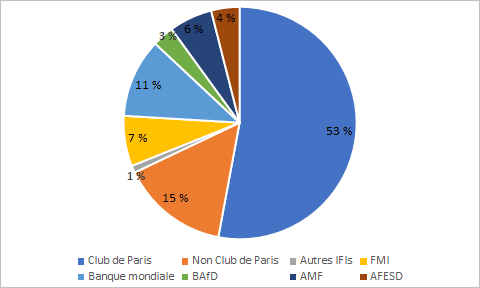

Si l’exclusion des banques russes du système SWIFT suite à l’invasion de la Russie en Ukraine était prévisible, le gel des avoirs de la banque centrale l’était beaucoup moins. Cette décision risque d’accroître la défiance des pays étrangers vis-à-vis de Washington, bien plus que de l’Europe qui ne dispose pas de l’hégémonie monétaire, mais qui n’a surtout pas pour coutume d’utiliser ce type de mesure. Selon Gita Gopinath, directrice générale du FMI – ces sanctions pourraient « venir compromettre la domination du dollar à l’avenir » et engendrer une « fragmentation plus forte du système monétaire international. » Elle explique notamment que cela se traduira par « des tendances à la baisse vers d’autres monnaies jouant un rôle plus important. »

Le dollar dans cette période contrastée

Malgré les conflits sino-indiens aux frontières, l’alliance Russie-Chine-Inde, peuplé de 2,8 milliards d’habitants – soit plus d’un tiers de la population mondiale -, se renforce avec le conflit en Ukraine. Au-delà de l’intensification de leurs échanges depuis le début de la guerre, ces pays commencent à commercer certaines de leurs matières premières dans leur monnaie nationale. À l’idée de voir le yuan s’internationaliser, et dans une volonté d’affaiblir le dollar, la Chine a payé ses récentes livraisons de charbon à la Russie en yuan. Les vendeurs de pétroles russes proposent de faire de même. De son côté, l’Inde explore la possibilité de régler ses échanges avec la Russie en roupies.

En parallèle, certains pays profitent de cette situation pour faire du chantage aux américains. Suite aux récentes négociations avec l’Iran et les multiples déclarations du président Biden visant à mettre fin au soutien des États-Unis dans la guerre au Yémen, l’Arabie saoudite déclare qu’elle réfléchit à l’idée d’échanger avec la Chine son pétrole en yuan plutôt qu’en dollar. Comme Riyad joue un rôle majeur dans la puissance et la pérennité de la monnaie américaine, cette menace pourrait faire l’effet d’une bombe en cas d’adoption. Mais le prince saoudien n’est pas le seul à vouloir agir de la sorte. Le candidat et ex-président brésilien Lula da Silva, a récemment révélé qu’il instaurerait, s’il était élu en octobre prochain, une monnaie unique en Amérique latine dans le but d’être « libéré de la dépendance du dollar. »

Le fait de voir de nombreux pays et de grandes puissances comme l’Inde et la Chine accentuer leurs échanges avec la Russie – responsable de la guerre en Ukraine – dans leur monnaie nationale, témoigne non seulement d’une volonté marquée de ces pays à mettre fin à l’hégémonie du dollar, mais aussi et surtout de l’impuissance des États-Unis face à un mouvement désormais unifié. À cet égard, les récentes déclarations publiques de politiciens et de grandes banques marquent un changement de communication notable. S’il était rare d’en entendre parler auparavant, le sujet est de plus en plus abordé de nos jours. Alors que la démocratie et le système financier américain semblent être menacés, l’acquiescence des États-Unis face à cette situation nous invite donc à réfléchir aux perspectives qu’induirait la croissance continue de ce mouvement anti-dollar.

Vers l’émergence d’un nouveau système monétaire ?

Dans un travail de recherche produit par Goldman Sachs, des analystes mettent en avant le fait que la devise américaine est actuellement confrontée à bon nombre de défis auxquels était la livre sterling au début du 20ème siècle, lorsqu’elle occupait le statut de monnaie de réserve internationale. En effet, la détérioration de la position nette des actifs étrangers, le développement de conflits géopolitiques potentiellement défavorables, et la faible part des volumes d’échanges mondiaux par rapport à la domination de la monnaie dans les paiements internationaux, sont des défis semblables à ceux du Royaume-Uni et de la livre sterling avant la crise de 1929. Si les années qui suivirent rebattirent les cartes d’un nouveau système monétaire international, tout laisse à croire que la décennie qui s’annonce pourrait être assez identique.

Bien que la devise américaine reste pour l’heure prédominante, son hégémonie est de plus en plus attaquée et le pouvoir de certains modes de paiements s’accentue. En plus de l’essor des crypto-monnaies donnant naissance aux monnaies numériques de banques centrales (Central Bank Digital Currency) – projets sérieusement étudiés par les institutions monétaires -, l’internationalisation du yuan et l’augmentation des réserves en or dans le monde sont le signe que plusieurs devises pourraient, à terme, concurrencer la place du dollar.

Au regard de la politique économique du pays ces dernières années, le développement du yuan suppose donc la mise en place de réformes structurelles.

Si la Chine a longtemps eu recours à la dévaluation monétaire pour soutenir ses exportations et poursuivre son expansion économique, l’augmentation de la part de la Chine dans le PIB mondial, son fort développement technologique, la puissance régionale du pays, la libéralisation de son régime de change, la mise en place du yuan numérique, le développement de son propre système de messagerie bancaire, l’augmentation de la part de la monnaie chinoise dans les DTS (2), et la création d’une instance de régulation financière unique, sont autant de facteurs qui permettent l’internationalisation du yuan. Toutefois, le prolongement de cette stratégie de long-terme implique certains sacrifices. La Chine doit investir massivement et devenir un exportateur net d’actifs ou un pays à déficit commercial. Les contrôles de capitaux doivent être abandonnés et l’accès au yuan dans le monde doit se faire en quantité illimitée. Au regard de la politique économique du pays ces dernières années, le développement du yuan suppose donc la mise en place de réformes structurelles.

De son côté, l’or reste un concurrrent de taille. Le métal jaune est notamment très apprécié des pays qui souhaitent se dédollariser. Les banques centrales qui contournent le système de financement en dollars sont celles qui ont acheté le plus d’or au cours des vingt dernières années. La Chine et la Russie ont massivement investi dans l’or, tout comme la Turquie, l’Inde et le Kazakhstan. L’or constitue aujourd’hui un sixième des réserves mondiales des banques centrales, ce qui équivaut à près de 2000 milliards de dollars. L’accélération de la dédollarisation va donc inévitablement entraîner une augmentation de la demande en or.

Mais l’hypothèse d’un système monétaire multipolaire implique alors la diminution continue de la place du dollar et la montée en puissance de ces devises concurrentes. En admettant qu’un tel scénario advienne – ce qui nécessite plusieurs années ainsi que de nombreux changements – la situation financière américaine sera transformée. La réduction d’achats d’obligations américaines dans le monde entraînera inévitablement une dépréciation du dollar. Pour combler cette chute, les États-Unis n’auront d’autres solutions que d’augmenter leurs taux d’intérêts réels à des niveaux suffisamment élevés. Ce qui pourrait engendrer d’importants effets sur la consommation et la croissance du pays.

Si cette stratégie de dédollarisation se fait progressivement, c’est aussi et surtout car une dépréciation brutale de la monnaie américaine aurait des conséquences dévastatrices pour certains pays, notamment les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Dans le cadre de sa politique protectionniste, la Chine a massivement acheté du dollar ses dernières années. Le pays possède environ 1000 milliards de dollars d’obligations américaines et plus de 3000 milliards de dollars dans ses réserves. Une chute soudaine de la devise américaine entraînerait des pertes colossales pour l’Empire du Milieu. La Chine réduit donc graduellement ses achats de treasuries depuis 2014.

L’Europe quant à elle, et notamment l’Allemagne, poursuit ses achats de bons du Trésor américain et finance ainsi le déficit du pays. L’accélération de la dédollarisation pourrait donc fortement affecter la valeur des avoirs détenus par les pays européens. Un scénario qui produirait aussi de sérieuses conséquences chez certains pays émergents car ces derniers continuent d’être acheteur net d’obligations américaines en raison de leur vulnérabilité financière.

Si l’hégémonie du dollar perdure, l’accélération de la dédollarisation vient donc ajouter un nouveau défi à la banque centrale américaine, dans un contexte de forte inflation et de baisse des marchés financiers dans le pays. En parallèle, le ralentissement de la globalisation et la multiplication des rivalités économiques et géopolitiques témoignent d’une volonté – de nombreux pays – de changer de paradigme. Le souhait grandissant d’un recours à la souveraineté monétaire se manifeste alors par une libération progressive de l’utilisation du dollar au profit d’autres devises. À cet égard, et pour d’autres raisons, la guerre en Ukraine risque de créer une bipolarisation du monde qui s’additionne à nombre d’éléments de ruptures. Mais sous quelles conditions les États-Unis accepteraient-ils de voir la place du dollar s’éroder jusqu’à perdre leur domination et vivre en dessous de leurs moyens après plus d’un demi-siècle de privilège ? Au-delà de réfléchir à l’avenir du système monétaire international, ce changement d’ère pourrait être l’occasion de penser une nouvelle forme de création monétaire qui favoriserait la stabilité mondiale.

Article originellement publié sur or.fr et réédité sur Le Vent Se Lève.

Notes :

[1] : L’étalon-or est un système monétaire dans lequel l’unité monétaire est définie en référence à un poids fixe d’or. La quantité de monnaie émise par la banque centrale est strictement limitée par ses réserves d’or. Étant donné que les réserves d’or ne sont pas infinies, les pays ne pouvaient, par le biais de leur banque centrale, se permettre de créer de la monnaie comme ils le souhaitaient.

[2] : Les DTS (droits de tirage spéciaux) représentent la monnaie que peut émettre le FMI. Ils répondent généralement à des besoins de liquidités dans le cas où un pays subirait une crise financière. Les DTS s’appuient sur cinq grandes monnaies internationales : le dollar, l’euro, le yen, la livre britannique et le yuan depuis 2016. Le Fonds Monétaire International « crée de la monnaie » en s’appuyant sur les banques centrales des pays émetteurs. Lorsqu’un pays décide d’emprunter au FMI des DTS, il obtient le moyen de convertir ses DTS dans une des monnaies acceptées par le FMI.