Souvent résumées par des termes misérabilistes, comme « France périphérique » ou « France des oubliés », les campagnes françaises en déclin sont devenues des bastions du Rassemblement National. Alors que la gauche s’interroge sur la façon d’y reprendre pied, le sociologue Benoît Coquard, rappelle le rôle central que jouent les sociabilités locales et quotidiennes dans le vote, mais aussi sur la perception du monde en général. Rejetant les explications purement géographiques, il invite à se pencher sur les dynamiques de classe qui existent dans les campagnes en difficulté. Rapport ambigu à l’État, repli sur des petits groupes ou encore valorisation de la débrouillardise… Très souvent, les classes populaires rurales sont mal comprises par le monde intellectuel, qui plaque des idées toutes faites sur elles. Dans cet entretien-fleuve, celui qui arpente au quotidien les campagnes de l’Est de la France les présente telles qu’elles sont.

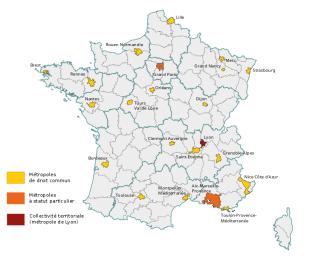

Le Vent Se Lève – La carte des législatives 2024 a été largement commentée autour du prisme d’un clivage entre les métropoles et les campagnes françaises. Bien que ce constat mérite d’être nuancé, l’ancrage du RN dans certaines zones rurales est tout de même très net, par exemple dans le Nord-Est de la France, avec de nombreuses victoires dès le premier tour dans le Nord, l’Aisne, la Meuse ou la Moselle. A l’inverse, la gauche semble pratiquement imbattable dans la plupart des métropoles. Faut-il y voir un clivage géographique ou plutôt un clivage de classes ?

Benoît Coquard – Les deux car ces deux dimensions se recoupent. Mais il y a une certaine confusion : lors des élections, on fait beaucoup de cartes, qui donnent une représentation visuelle de la France toute noire, c’est-à-dire complètement RN. Or, cela cache la distribution des individus dans l’espace, puisque les villes rassemblent beaucoup plus de monde, mais cela cache aussi les déterminants du vote. Bien sûr que les riches et les pauvres ne vivent pas dans les mêmes quartiers, mais la France n’est pas aussi ségrégée que les États-Unis. L’économiste Olivier Bouba-Olga a montré pour les dernières élections européennes et législatives que le fait d’être rural ou urbain n’était explicatif que d’1,2 point du vote ! Le territoire seul arrive loin derrière le niveau de revenus et la catégorie sociale, qui sont les premiers déterminants.

L’effet de lieu dans le vote existe bel et bien, mais il est plus complexe que cela. Au-delà de la classe à laquelle vous appartenez, c’est aussi celles qui vous entourent qui vous influencent dans vos choix politiques. En sociologie, nous parlons de « morphologies sociales » ou « d’espaces sociaux localisés » : vous avez des coins, notamment dans les campagnes où il y a davantage d’ouvriers et d’employés, qui sont plus en contact avec la petite ou la moyenne bourgeoisie à capital économique. Dans la périphérie des grandes villes, vous avez également des classes populaires, mais qui sont davantage en contact avec des populations plus diplômées qui appartiennent à ce qu’on appelle le « pôle culturel » de l’espace social, pour reprendre la représentation de Pierre Bourdieu. Or, dans cet espace, on vote généralement à gauche et on influence ainsi les gens autour de soi à faire de même.

Cela signifie que le vote se construit aussi en fonction des milieux sociaux que vous côtoyez. Un ouvrier ne va pas fréquenter les mêmes personnes s’il habite dans une grande ville ou s’il habite loin de cette grande ville. De fait, les classes populaires des villes n’ont pas les mêmes emplois que les classes populaires rurales. Dans le rural, on trouve davantage d’ouvriers qualifiés et stabilisés, donc plus proches du petit patronat et des artisans. Ces fréquentations sociales encouragent le vote à l’extrême-droite. A l’inverse, le salariat précarisé et uberisé des grandes villes est moins attiré par l’offre politique du RN parce que les groupes sociaux qui jouent le rôle de leaders d’opinion locaux votent peu pour ce parti. Derrière la géographie, il y a donc toujours la question sociale.

« L’économiste Olivier Bouba-Olga a montré que le fait d’être rural ou urbain n’était explicatif que d’1,2 point du vote ! »

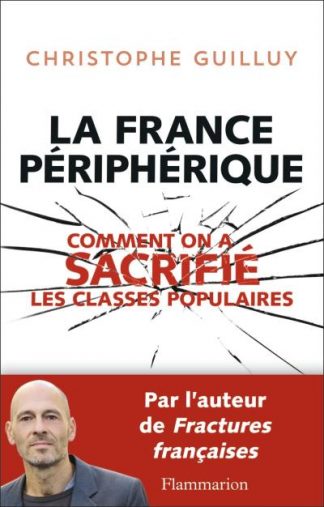

C’est pour cela que j’ai critiqué le concept de la « France périphérique », qui est pour moi un écran de fumée qui sert à gommer les clivages de classe et les autres rapports de domination, de genre et de race. Plus que la théorie en elle-même, je rejette surtout son usage qui oppose constamment les villes et les campagnes, en oubliant qu’au sein même des ruralités il y a des inégalités. Les véritables effets de lieux se jouent sur les fréquentations et les socialisations. Enfin, il faut bien comprendre que tout ce que je dis là se combine évidemment avec les caractéristiques individuelles de bases, évoquées au départ. Par exemple, si vous n’êtes pas blanc et que vous subissez du racisme, il est clair que vous serez moins enclin à voter pour l’extrême droite (ce qui ne signifie pas que vous voterez à gauche pour autant).

LVSL – La thèse de la « France périphérique » portée notamment par Christophe Guilluy, est d’ailleurs reprise par le RN pour opposer le mode de vie urbain, supposé « mondialisé », « bobo » ou « woke », à celui des campagnes, qui serait plus « enraciné », c’est-à-dire traditionnel. Ce discours trouve-t-il un écho dans les campagnes « en déclin » que vous étudiez ou s’agit-il plutôt de slogans électoraux qui ont peu de poids face aux sociabilités et aux effets de classe dans le choix du vote ?

B. C. – D’abord, je n’enquête pas sur le vote ou les avis politiques des gens, mais sur la façon dont ils socialisent au quotidien. En les côtoyant, j’observe bien sûr que la politique fait partie de la vie quotidienne mais que les questions de réputation ou de reconnaissance sociale sont plus importantes. Il y a d’ailleurs un lien entre les deux : en bas de l’échelle sociale, il y a toujours une forme de recyclage et d’imitation de ce qui se passe un peu plus en haut, dans le milieu social auquel on aspire. Les leaders d’opinion reconnus localement sont ces gens dont l’on considère qu’ils ont bien réussi leur vie, c’est-à-dire qu’ils ont une certaine stabilité économique, mais surtout qu’ils l’ont mérité au yeux des autres, parce qu’ils sont courageux au travail, qu’ils n’ont pas tout hérité de leurs parents, etc. Des valeurs qui sont souvent associées au vote pour le RN dans les campagnes que j’étudie.

Ces leaders d’opinion, qui concrètement sont surtout des hommes artisans, petits patrons, agriculteurs, ouvriers qualifiés ou contremaîtres, peuvent donc relayer la parole RN à leur manière en l’associant à des conflits locaux. Mais de façon diffuse, leur discours prend parce que les médias consommés par les gens que j’étudie véhiculent une grille de lecture très conflictuelle du monde et en accord avec l’idéologie d’extrême droite. Je vous cite quelques expressions qui reviennent pour justifier cela : « chacun voit midi à sa porte », il faut toujours « passer avant l’autre » pour se faire une place, d’où le succès aussi de privilégier les Français d’abord, d’être anti-assistanat, etc. Finalement le vote RN est aussi une stratégie perçue comme réaliste de promotion de soi-même, pour ne pas tomber dans le déclin qui caractérise notre territoire ou, a minima, avoir la garantie qu’il y aura toujours plus bas que nous… Elle est payante de suite, parce qu’elle n’implique pas une véritable amélioration de sa condition, mais simplement un transfert de honte sociale vers d’autres catégories de la population, ou vers ses semblables qui auront un peu moins de facilité à défendre leur respectabilité.

« Finalement le vote RN est aussi une stratégie perçue comme réaliste de promotion de soi-même, pour ne pas tomber dans le déclin qui caractérise notre territoire ou, a minima, avoir la garantie qu’il y aura toujours plus bas que nous… »

A force que des messieurs en cravate ou des dames qui « osent dire ce qu’elles pensent » à la télé répètent tout le temps ce type de discours, cela donne une légitimité à ce mode de pensée, qui a permis de construire l’hégémonie politique indétrônable du RN dans certains bourgs. On me reproche parfois de nier qu’il y ait des militants de gauche dans les milieux ruraux : bien sûr qu’il y a des campagnes qui votent à gauche et des campagnes où la bascule vers le RN est récente et où elle peut rebasculer, mais les endroits que j’étudie sont un peu des laboratoires d’une situation hégémonique Le FN puis le RN y est devenu la seconde force politique dès 1995 et très vite la première, sauf pendant l’épisode Sarkozy. Le bourg d’où je viens a voté à 60% pour le RN aux législatives et à plus de 50% au premier tour des présidentielles. Le reste des voix est par ailleurs à droite, il n’y a quasiment pas de gauche, c’est le miroir inversé du centre des grandes villes. Il y a des générations entières de familles qui dépendent essentiellement d’un seul employeur local et les secteurs qui emploient le plus sont l’aide à la personne et le bâtiment. Rien à voir avec les emplois diplômés des métropoles.

LVSL – Une différence majeure entre les campagnes et le cœur des métropoles est justement que ces dernières attirent très fortement les diplômés. Dans les campagnes que vous étudiez, les élites locales possèdent surtout des capitaux économiques : il s’agit de petits patrons, de médecins, de petits notables… Vous disiez que vos territoires de recherche ont basculé vers le FN, puis le RN, il y a déjà longtemps. Pourtant, à l’échelle nationale, il semble que les groupes sociaux qui s’en sortent bien économiquement ont basculé seulement récemment vers ce vote, qui séduisait surtout des couches populaires. Ces observations nationales correspondent-elles avec ce que vous observez sur le terrain ?

B. C. – C’est une très bonne question. Ceux que j’appelais juste avant les leaders d’opinion sont des gens qui dans leur style de vie et même dans leur condition matérielle d’existence ont été proches ou membres des classes populaires. Ils continuent à avoir des goûts, des modes de consommation et des aspirations très proches des classes populaires, même s’ils se sont relativement enrichis depuis. Ce sont ces gens que j’ai retrouvés sur les ronds-points dans les premières semaines du mouvement des gilets jaunes, avant que celui-ci ne soit taxé de mouvement de « fainéants » dans les discussions du coin.

Ces personnes appartenant à la petite bourgeoisie économique se rejoignent avec les milieux populaires sur une vision du monde commune et parce qu’ils exercent des métiers assez semblables, même si les revenus ne sont pas les mêmes et que les rapports hiérarchiques existent bel et bien. Entre un auto-entrepreneur dans le paysagisme très précaire et un artisan maçon, qui vit en général beaucoup mieux, il y a des appartenances et des sensibilités communes, auquel le RN sait s’adresser, notamment en surfant sur l’idée qu’il est tellement pour ceux qui travaillent qu’il va plus durement que jamais ciblé celles et ceux que l’on suppose ne pas vouloir travailler.

À l’inverse, le médecin, le notable local, le patron de l’usine, les dirigeants des institutions, le maire font partie d’un autre monde. A la campagne aussi, il y a des formes d’entre-soi bourgeois très fortes, y compris dans la bourgeoisie culturelle : même dans les campagnes RN, il y a des petits îlots d’artistes et de profs qui se fréquentent entre eux. Enfin, il ne faut pas oublier que la bourgeoisie de droite classique a peu de difficultés à se déplacer à l’extrême-droite. De fait, l’essentiel des votes RN viennent de l’ancienne droite, plus que de la gauche. Ce déplacement est d’autant plus facile aujourd’hui pour la bourgeoisie locale que le RN est désormais vu comme un parti libéral sur les questions de la retraite et des salaires et qui donne des gages aux propriétaires…

LVSL – Le cœur de votre travail concerne justement les sociabilités en zone rurale. Dans votre ouvrage Ceux qui restent, Faire sa vie dans les campagnes en déclin (La Découverte, 2019), vous abordez notamment la disparition d’espaces de sociabilité très divers – des clubs de sport aux collectifs de travail en passant par les bistrots – et le fait que la sociabilité se soit repliée sur l’espace privé et sur des bandes de potes « sur qui on peut compter ». Quels effets cette disparition des lieux de brassage social et ce repli sur des bandes ont-ils sur les représentations du monde extérieur ?

B.C. – Avant d’aborder ces aspects, je pense qu’il faut rappeler que les formes d’appartenance sont largement liées à la division du travail et à l’organisation économique. Dans les milieux que j’étudie, le salariat recule depuis les années 1990 du fait des délocalisations et des fermetures d’usines, ce qui engendre moins d’égalité dans les salaires et plus de concurrence directe pour les emplois restants. Les gens travaillent donc dans de plus petites entreprises qu’auparavant, ou à leur compte, ce qui fait décliner le syndicalisme et d’autres structures d’encadrement des classes populaires. Tout cela n’est pas inédit aux campagnes de France, on retrouve déjà ce constat dans le livre William Julius Wilson (sociologue, ndlr) When work disappears (1996), qui montrait, dans le cas des afro-américains de Chicago, que lorsqu’un monde industriel périclite, toutes les structures de reproduction sociale sont mises en péril, les liens sociaux, la solidarité et le sentiment communautaire se désagrègent.

Auparavant, dans les campagnes productives du Nord et de l’Est, et dans quelques poches à l’Ouest de la France, on pouvait faire sa carrière de génération en génération dans la même boîte et y finir contremaîtres. Cela avait des effets sociopolitiques importants : ces campagnes ont été laïcisées très tôt, l’emploi féminin y était massif et les femmes étaient relativement bien rémunérées, même si moins que les hommes. Désormais, nous sommes revenus à une situation où le chômage des femmes de moins de 35 ans est souvent le double de celui des jeunes hommes, elles sont donc plus précarisées donc elles dépendent davantage du couple et la domination masculine structurellement plus marquée.

« Nous sommes revenus à une situation où le chômage des femmes de moins de 35 ans est souvent le double de celui des jeunes hommes. Elles dépendent donc davantage du couple et la domination masculine est structurellement plus marquée. »

Cela étant dit, je m’inscris aussi en faux contre les théories faites sans enquête de terrain sur ces populations, selon lesquelles ces pauvres « petits blancs » sont devenus individualistes parce qu’il n’y a plus de paroisse, plus d’usine, plus de syndicat, de café etc. En réalité, il ne reste pas rien, les sociabilités se sont recomposées. Vous devez toujours le fait d’accéder à un travail, de vous mettre en couple, de fonder une famille à des formes de reconnaissance sociale que vous avez des autres. Ceux qui sont les plus en difficulté, c’est ceux qui n’ont pas de potes, que personne ne soutient, qui ne sont pas dans des réseaux d’entraide qui jouent le rôle de structures informelles de reproduction sociale.

La différence, c’est que cette appartenance ne sera pas aussi stable qu’auparavant quand il existait une entreprise de 500 salariés dans un villages de 3.000 âmes. Par ailleurs, c’est objectivement très compliqué de maintenir des amitiés avec un grand nombre de personnes sur le temps long, notamment du fait de la concurrence sur le marché de l’emploi ou sur le marché matrimonial. On a du mal à faire groupe avec tout le monde. Comme m’ont dit les gens que j’ai interrogés « j’ai fait le tri entre ceux qui m’ont soutenu quand j’ai eu un conflit avec un tel ou quand ma famille avait un problème et ceux qui m’ont traité de branleur quand mon patron m’a viré ». Là encore, on voit que le fait d’appartenir à des réseaux de solidarité, comme les syndicats par exemple, est vraiment essentiel pour ne pas fracturer une classe sociale à niveau local.

Donc oui il y a une forme de repli, ou en tout cas de resserrement des liens, mais la disparition des lieux de sociabilité n’en est pas directement à l’origine. Cette disparition est elle-même une conséquence du fait qu’il y a moins de boulot et que les modes de vie ont changé : les collectifs de travail ont disparu donc les bars sont désertés. L’aménagement du territoire a aussi un impact : quand on construit une quatre voies, le boulot s’éloigne, les jeunes se garent le soir, repartent le matin et ne fréquentent plus le centre-bourg donc la vie villageoise n’est plus la même. Le néolibéralisme a détruit nombre de structures de reproduction sociale, mais aussi de sociabilité commune et donc de conscientisation d’intérêts communs.

« Il y a une forme de repli, ou en tout cas de resserrement des liens, mais la disparition des lieux de sociabilité n’en est pas directement à l’origine. Cette disparition est elle-même une conséquence du fait qu’il y a moins de boulot et que les modes de vie ont changé. »

Effectivement, cela pousse à se dire que « chacun voit midi à sa porte ». Vu que « tout le monde se tire dans les pattes » et donc autant se lier avec un petit nombre de personnes. De la même manière, s’il faut être pistonné pour avoir une bonne place sur le marché du travail, on ne va pas donner le « tuyau » à tout le monde, mais seulement à quelques potes avec qui on fait du travail au noir le week-end. Tout ce registre qui consiste à voir la solidarité comme forcément sélective, au détriment d’autres populations avec lesquelles vous êtes en concurrence, droitise beaucoup la population.

LVSL – Dans vos travaux, vous mentionnez également le concept de « capital d’autochtonie » qui existe dans les campagnes, c’est-à-dire les ressources qu’apportent l’appartenance à des groupes sociaux locaux. Concrètement, le fait de vivre depuis toujours dans un village apporte généralement des avantages dont les nouveaux arrivants ne disposent pas. Est-ce que l’éclatement des collectifs de travail et la disparition de nombreux espaces de brassage social ne nourrit pas un certain sentiment d’autochtonie et une méfiance à l’égard du reste du pays, notamment les grandes villes, qui peut contribuer à cette droitisation ?

B. C. – Oui, puisqu’on arrive à avoir de la reconnaissance sociale dans ces formes de sociabilité sélective, l’entre-soi est plutôt bien vécu. Cela peut conduire à rejeter les autres styles de vie tels qu’on les perçoit dans les autres classes sociales, notamment urbaines qui sont les plus lointaines géographiquement et socialement. Le fait d’être bien implanté à la campagne permet de critiquer le mode de vie urbain et de retourner de potentiels stigmates. Par exemple, j’ai souvent entendu que « la ville c’est nul » non pas parce que ça coûte trop cher, mais parce que le style de vie y serait une arnaque, à savoir qu’on y aurait pas de liberté et que les gens ne se connaissent pas donc ne se reconnaissent pas socialement. A la campagne, les gens s’appellent par leur prénom, tout le monde a un surnom et on est souvent identifié par rapport à ses parents… Tout cela contribue à fortement valoriser son appartenance locale, qui prend parfois un côté presque insulaire.

Par exemple, au début du mouvement des gilets jaunes, il y avait bien sûr des revendications de justice sociale et de redistribution des richesses, mais aussi un très fort sentiment d’être méprisé par des gens qui ne nous connaissent pas. L’opposition aux 80 kilomètres/heure sur les départementales incarne parfaitement cela : les gens considèrent qu’ils sont maîtres chez eux et rejettent une loi qui les contraint. Il connaissent les inconvénients de la voiture, mais ont souscrit à ce mode de vie et ne veulent pas être embêtés.

C’est la même chose sur la défense des services publics : le mot d’ordre est fédérateur, mais tout le monde ne met pas la même chose derrière. Si on parle d’une nouvelle ligne TGV ou de certains services sociaux, beaucoup de ruraux que j’ai interrogés sont contre. A l’inverse, quand l’hôpital ou l’école du coin ferme, il y des mobilisations, même si toutes les classes populaires n’y sont pas présentes. Le retrait de l’État n’est pas souhaité, mais il y a aussi une valorisation de la débrouille qui elle-même s’appuie sur le rejet des institutions étatiques.

LVSL – Dans un récent article dans le Monde diplomatique avec votre collègue Clara Deville, vous abordez justement le fait que de nombreux ruraux attendent surtout de l’État qu’ils les laissent tranquilles. C’est évident sur la question de la voiture, avec l’exemple des 80 km/h, et des zones à faibles émissions, mais aussi sur les services publics. La fermeture de nombreuses postes, écoles, gares, trésoreries ou maternités de proximité est un fait. Pourtant, vous écrivez que « l’enjeu est moins un abandon des campagnes que la polarisation foncièrement inégalitaire des ressources de l’État ». Pourriez-vous revenir là-dessus ?

B.C. – C’est une question qu’a traité ma collègue Clara Deville, qui a notamment trait à la dématérialisation des démarches administratives. La dématérialisation, ce n’est pas vraiment un abandon de la part de l’État, mais plutôt un redéploiement de l’État, qui met en concurrence les citoyens pour l’accès à leurs droits. Avec le numérique, les citoyens sont contrôlés plus étroitement et un jeu d’attentes et de menaces se met en place. Certains sont satisfaits par le fait de pouvoir faire leurs démarches depuis chez eux n’importe quand, tandis que d’autres ont un sentiment d’incompétence car ils ne peuvent pas se saisir de ces outils.

« La dématérialisation, ce n’est pas vraiment un abandon de la part de l’État, mais plutôt un redéploiement de l’État, qui met en concurrence les citoyens pour l’accès à leurs droits. »

Clara montre très bien que pour les gens qui vivent dans la pauvreté rurale, se rendre à la sous-préfecture est déjà très compliqué… Et lorsqu’il n’y a plus de face à face humain possible, ça devient encore plus dûr. Et en face, le fait de critiquer l’État et de vouloir s’en passer, c’est aussi se montrer travailleur et autonome, donc se conformer à un moule social très présent dans les campagnes.

LVSL – Dans votre livre Ceux qui restent transparaît justement cette valorisation très forte de la débrouillardise dans les milieux populaires ruraux. Celle-ci peut prendre toutes sortes de formes : réparer une machine qui ne marche plus, retaper une maison avec des amis, bricoler, coudre, cultiver son potager… Bref, plein de situations dans lesquelles on se passe de l’État, mais aussi assez largement du système marchand. Ces formes de débrouillardise ont toujours existé dans les milieux populaires, notamment car elles permettent d’économiser de l’argent, mais aussi car faire quelque chose soi-même apporte une grande fierté. Si on revient sur le terrain politique, on pourrait imaginer que la gauche anti-libérale se saisisse de cette fierté et la valorise, parce qu’il s’agit d’entraide, d’une forme de dé-marchandisation et d’écologie, quand on répare des objets plutôt que de les jeter. Est-ce que les personnes que vous rencontrez politisent cette débrouillardise ordinaire ?

B.C. – Le problème est que si la gauche s’en saisit, ce sera à travers le prisme bourgeois qui la caractérise et elle en fera quelque chose qui va rebuter les classes populaires. Je vois très bien comment le fait de produire local peut être traduit d’une autre manière que ce que les classes populaires valorisent : ce n’est pas tant le fait que ça soit produit sur place ou que ça soit le fruit de leur travail qui les intéressent, mais plutôt le fait que cela montre qu’on est habile et qu’on est pas un fainéant. Dans les milieux populaires, beaucoup de gens ont une autre activité en plus de leur travail, pour des raisons de subsistance bien sûr, mais aussi pour la reconnaissance sociale que cela apporte. Depuis que je fais de la sociologie, je m’intéresse beaucoup à ce qui se fait dans la sociologie des quartiers populaires et je reconnais en partie le vocabulaire que l’on retrouve à la campagne, comme le fait d’être démerdards, de travailler vite et bien, mais aussi parfois de gruger l’État et le fisc. Si le travail au noir est souvent bien vu, c’est parce qu’il démontre des compétences à faire soi-même, sans attendre quelque chose de la part des institutions.

Je reviens à votre question : pour que la gauche puisse réellement se saisir de cette fierté populaire, cela impliquerait qu’elle soit plus proche des milieux populaires, ce qui me semble compliqué étant donné le monde social rural que nous avons décrit plus haut. Les classes populaires, et notamment les petits artisans, valorisent déjà cette débrouillardise et si la gauche se penche là-dessus, elle le fera sans doute avec misérabilisme, tandis que l’extrême-droite le fait avec démagogie (ce qui marche mieux électoralement). Parmi mes enquêtés, je retrouve surtout la volonté de se tenir la tête haute et de ne pas se laisser « phraser » comme on dit chez moi : ne pas écouter les intellectuels, tels que les journaliste ou politiques, qui font de longues phrases sans contenu, tout comme les officiels qui représentent l’État, est une attitude valorisé, qui montre votre autonomie de jugement et une conscience réaliste de la trahison des discours.

« Les classes populaires, et notamment les petits artisans, valorisent la débrouillardise. Si la gauche se penche là-dessus, elle le fera sans doute avec misérabilisme, tandis que l’extrême-droite le fait avec démagogie, ce qui marche mieux électoralement. »

Je vais dire une phrase un peu vide de sens pour le coup, mais je pense qu’il y a une vraie nécessité de comprendre à quoi les gens aspirent réellement… On dit, à tort, qu’il n’y a plus de sens du collectif dans les milieux populaires et que la politique pour y répondre se résume à viser des petits segments avec des mesurettes de compensation spécifiques à chaque groupe social. En réalité, les gens valorisent le fait d’être capable de s’aider les uns les autres, de défendre les copines quand elles se font calomnier, les copains quand ils se font virer, etc. Si la gauche ne s’appuie pas là-dessus, c’est parce qu’elle ne connaît pas ce monde-là.

Là encore, je ne parle pas du prisme géographique, mais social. Il ne suffit pas de venir des campagnes désindustrialisées et des classes populaires pour comprendre les gens qui y vivent, la question est : où es-tu maintenant, qui fréquentes-tu au quotidien pour te faire une idée du monde? C’est pourquoi la petite bourgeoisie économique occupe le haut du pavé et peut distribuer les bons points : elle côtoie au concret les classes populaires rurales. C’est là qu’est le vrai enjeu : les mouvements démographiques tendent à éloigner les classes populaires rurales et les sympathisants de gauche. Même quand ils s’établissent à la campagne, ces derniers vont plutôt dans des campagnes attractives où ils retrouvent des gens qui leur ressemblent.

Pour y remédier, il y a aussi une nécessité de mieux reconnaître et valoriser les savoir-être et les savoir-faire populaires. Quelqu’un comme François Ruffin veut montrer qu’il est plus proche du terrain que pas mal de ses collègues de gauche et sait s’appuyer sur des exemples de gens qu’il a rencontrés. Sa limite à mon sens, c’est qu’il parle surtout, par la force des choses, de ce qu’ils ont perdu, qu’il arrive au moment où quelque chose ferme et qu’on définit finalement toujours les gens qu’on entend représenter par rapport au manque et à ce qu’il y avait de mieux avant.

Ce qui devrait nous intéresser, c’est ce que les gens valorisent chez eux et qui existe encore. Quand on parle des classes populaires, on a toujours l’impression qu’elles sont oubliées, qu’il faudrait qu’elles soient sauvées par d’autres… Or toute cette rhétorique de la « France invisible », des « oubliés », glisse facilement vers celle des « petits blancs » laissés de côté au profit d’autres qui bénéficieraient davantage des aides sociales, a été imposée par le RN. On devrait plutôt s’interroger sur ce qui, chez les dominés, est valorisé, notamment dans leur capacité de résistance quotidienne face à la précarité statutaire et aux calomnies qu’ils subissent. La débrouillardise, par exemple, doit être vue telle quelle, sans l’embourgeoiser.

LVSL – Le mouvement des gilets jaunes est une bonne illustration de ce que vous décrivez : ils n’attendaient pas d’être sauvés, n’espéraient pas grand chose de l’État ou des partis politiques, peu importe leur orientation. Au contraire, ils cherchaient plutôt à s’auto-organiser, ne déléguaient pas leur parole à des représentants, la plupart parlaient en leur nom et leur principale demande collective était le RIC, qui permet à chacun de voter en conscience. Nous évoquions la distance qu’ont les classes populaires rurales vis-à-vis des institutions : le mouvement des gilets jaunes n’est-il pas l’expression la plus pure de ce rapport distancié à la politique et de la volonté d’auto-organisation ?

B.C. – Ce qui fait effectivement l’originalité du mouvement des gilets jaunes, c’est qu’il venait d’en bas et qu’il avait une forte défiance vis-à-vis de la gauche – et du reste du champ politique – à raison puisqu’ils se sont faits calomnier au départ par la gauche, avant que cela ne se transforme en un mouvement de manifestations soutenues par la CGT et la France insoumise. Le fait d’occuper les ronds-points et les péages autoroutiers n’était pas habituel non plus.

Les initiateurs aussi étaient de nouvelles têtes : vers chez moi, le groupe Facebook qui organisait les gilets jaunes a été créé par deux femmes, l’une d’entre elle venait de perdre son emploi, l’autre était auto-entrepreneuse, avec ses enfants à charge car le père est parti. C’est improbable que des personnes comme ça se soient retrouvées à monter un mouvement de si grande ampleur : toute la sociologie politique montre qu’elles font souvent face à des impasses, théoriquement elles auraient dû être abstentionnistes et ne jamais être sur le devant de la scène. Mais très vite, ces femmes-là, ont été débordées par une majorité de mecs avec des grosses voix qui travaillent dans le transport notamment. Ainsi des logiques sociales plus fortes, notamment le patriarcat, sont revenues en force. De même, les journalistes qui ont couvert le mouvement allaient interroger des personnes qui étaient proches de Paris et qui savaient bien s’exprimer dans les médias, donc cela impose une certaine sociologie des leaders symboliques du mouvement.

La droite était contre le mouvement étant donné que les gens se mobilisaient pour leurs intérêts, même si les médias ont parlé en bien des gilets jaunes durant les premiers jours,avant de les abandonner quand il se sont rendus compte que le mouvement n’était pas la contestation fiscale qu’ils espéraient. La gauche, elle, n’était pas là, elle n’avait pas senti ce qui se passait au départ par manque de proximité sociale avec ces classes populaires. L’extrême-droite et les milieux complotistes ont essayé très vite de récupérer le mouvement, mais le RIC s’est imposé comme une revendication démocratique et les autres propositions sont restées plus en retrait. La question de classe était centrale dans le mouvement : puisque les gens ne pouvaient pas ouvrir leur gueule au travail, ils me disaient le faire sur les rond-points.

Pour que la gauche les représente, il aurait fallu que beaucoup de gj soient devenus députés ou du moins candidats. Historiquement, dans le Parti Communiste, il y avait un vivier d’ouvriers qui finissait par accéder aux plus hautes fonctions. De la même manière que les partis font attention à ce que tous les candidats aux élections ne soient pas des hommes et pas blancs (pour les partis de gauche), je pense qu’il faudrait limiter l’accès de certaines classes sociales (les professions dites intellectuelles, les cadres, les professions libérables) et de certaines professions qui sont surreprésentées en politique, que ce soit à l’Assemblée, mais aussi dans les sections locales.

J’ai conscience de la difficulté de cette « parité sociale ». Même ceux qui prêchent pour une révolution de la représentation, à savoir que les milieux les plus majoritaires dans le pays, les ouvriers et les employés, soient les plus représentés en politique, seraient certainement surpris ou gênés par certaines maladresses des néophytes. Et même si l’on envoie plein d’ouvriers à l’Assemblée du jour au lendemain, la transformation du système sera plus lente. Le champ politique gardera son propre fonctionnement,les savoir-être et savoir-faire populaires feront toujours face à une remise en cause, puisque ce monde n’est pas le leur et qu’il base son fonctionnement sur leur exclusion. C’est comme à l’école : si on n’est pas proche du milieu scolaire dans son milieu familial, être bon à l’école suppose toute une acculturation et une socialisation pour intégrer un monde qui n’est pas le nôtre. Cela demande de profonds changements sur la façon dont on juge la compétence et la légitimité en politique. Mais cela me semble fondamental si la gauche entend représenter les classes populaires. Sinon la droite réussira à continuer d’imposer non seulement son ordre économique, mais aussi sa hiérarchie symbolique, tout en récupérant de nouvelles figures, qui ne servent qu’à cacher que nous sommes dans une société fondée sur la reproduction sociale et l’entretien des privilèges à la naissance pour les classes dominantes.