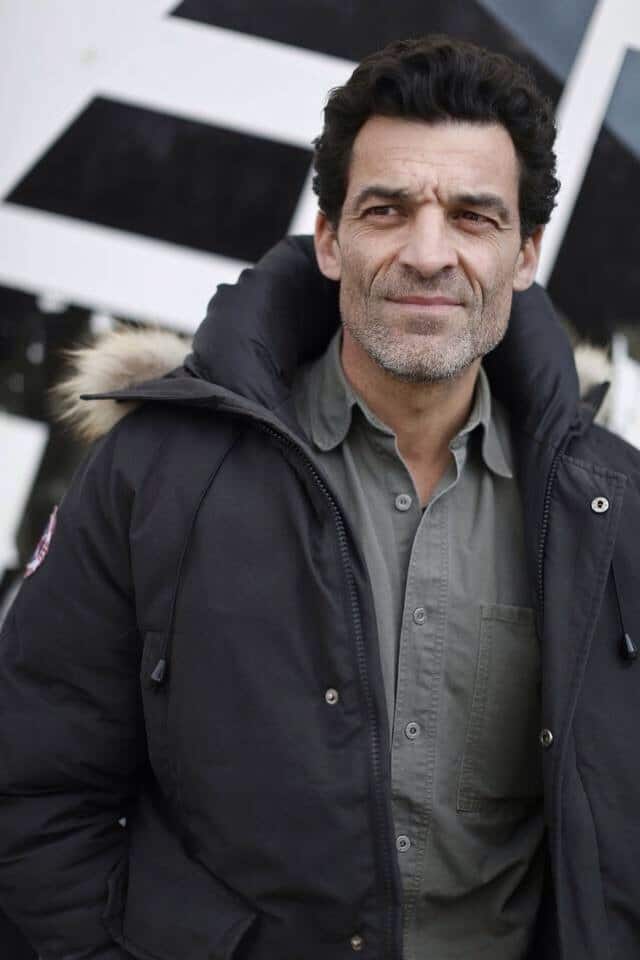

La récente tentative de coup d’État militaire de Juan Guaidó contre Nicolas Maduro constitue une étape supplémentaire dans l’escalade des tensions entre l’opposition vénézuélienne et son gouvernement. Celui-ci est en butte à des difficultés économiques considérables aggravées par les sanctions américaines, et à une opposition qui ne cache pas sa volonté de renverser Nicolas Maduro par la force. L’élection de Donald Trump marque le grand retour des États-Unis en Amérique latine, qui entendent faire tomber les gouvernements qui s’opposent à leur hégémonie ; une volonté accentuée par la progression fulgurante de la contre-hégémonie chinoise dans le sous-continent américain. Christophe Ventura, chercheur à l’IRIS, revient sur ces aspects de la crise vénézuélienne. Entretien réalisé par Pablo Rotelli et Vincent Ortiz, retranscription par Adeline Gros.

LVSL – Depuis que Juan Guaidó s’est auto-proclamé président du Venezuela, ce pays traverse une crise profonde. Les médias français présentent Juan Guaidó comme l’émanation des demandes démocratiques du peuple vénézuélien. De quoi est-il vraiment le nom ?

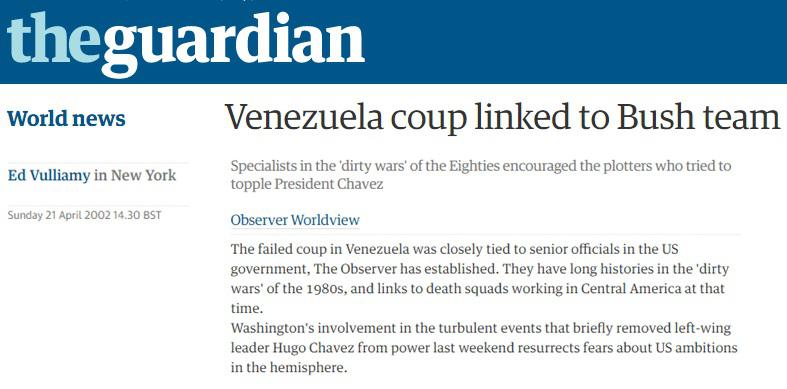

Christophe Ventura – Juan Guaidó est le nom de la victoire de la ligne la plus radicale au sein de l’opposition vénézuélienne au chavisme. Celle qui est devenue aujourd’hui hégémonique et agissante, et qui peut compter avec le soutien direct, actif et chaque jour plus pressant des Etats-Unis. C’est la ligne théorisée et incarnée initialement par Leopoldo López, fondateur du parti Volonté populaire (Voluntad Popular) – membre de l’Internationale socialiste -, auquel appartient aussi Juan Guaido. Leopoldo López avait théorisé cette stratégie qu’il a essayé d’imposer depuis 2014, époque des dites « Guarimbas » (barricades), les premiers affrontements de rue violents et meurtriers entre l’opposition et le pouvoir.

Ces derniers sont ceux pour lesquels a été condamné Leopoldo Lopez (considéré par le pouvoir et la justice qui lui est favorable comme l’un des principaux responsables). En résidence surveillée et éliminé de la vie politique depuis, il a été libéré par Juan Guaido et des militaires ralliés à lui lors de la « phase finale de l’Opération liberté » lancée le 30 avril 2019. Ce coup de force politico-mediatico-militaire a échoué dans son objectif affiché – la chute de Nicolas Maduro, ce qui en fait une tentative de coup d’Etat – , mais il a permis de libérer la figure fondatrice de Volonté Populaire, aujourd’hui réfugié dans l’ambassade d’Espagne au Venezuela, et de lancer une nouvelle vague de mobilisations contre le gouvernement sous la lumière médiatique internationale.

La ligne théorisée par Leopoldo Lopez et mise en œuvre, dans un contexte de radicalisation de la crise vénézuélienne et d’intervention des Etats-Unis et de plusieurs pays latino-américains, est une ligne de confrontation, de refus de toute forme de compromis et de régulation des conflits avec Nicolas Maduro et le chavisme par le biais de la négociation politique. Cette ligne pose la destitution de Maduro – considéré illégitime depuis sa première élection en 2013 et « usurpateur » depuis celle de 2018 – comme condition préalable à toute solution aux problèmes du Venezuela – économiques ou sociaux –, étant donné que le pouvoir chaviste est rendu responsable des problèmes économiques et sociaux. Cette ligne est devenue dominante depuis l’élection de l’Assemblée nationale fin 2015. Elle a trouvé alors un premier nom : la salida [la « sortie » en espagnol], qui consistait à faire « sortir » le gouvernement par tous les moyens.

C’est une stratégie basée sur un triptyque : la guerre institutionnelle, la mobilisation de rue (en assumant la violence comme moyen de lutte), l’appel à des soutiens internationaux pour faire tomber le gouvernement.

La guerre institutionnelle d’abord : utilisation de tous les moyens à disposition dans le cadre d’une interprétation radicale de la Constitution et des pouvoirs de l’assemblée pour destituer le président.

La mobilisation de rue : il s’agit d’organiser la confrontation, y compris violente, contre le pouvoir d’Etat au nom de la restauration de la démocratie. Aujourd’hui, cette option connaît un crescendo, avec un appel clair à la rébellion militaire contre le pouvoir constitutionnel.

Cette dimension permet de justifier et d’organiser le troisième niveau : la construction d’une alliance internationale et l’appel à des appuis internationaux visant à faire tomber le gouvernement. Cette option connaît son acmé avec Juan Guaidó : il a obtenu le soutien entier des Etats-Unis – ces derniers, après des mois d’enlisement, le poussent même à aller jusqu’au bout de sa stratégie, au risque d’une guerre civile qui viendrait alors certainement justifier une forme d’intervention plus directement militaire- , la pleine reconnaissance diplomatique, et bénéficie d’une aide financière – puisque les États-Unis bloquent les actifs vénézuéliens pour financer le gouvernement parallèle qu’il cherche à animer.

La montée en puissance de cette ligne au sein de l’opposition a pu se développer à mesure que s’est radicalisée la polarisation entre elle et le chavisme et que s’est, du coup, altéré le cadre démocratique et l’Etat de droit. L’intransigeance entre les deux camps et les échecs des tentatives de dialogue l’ont favorisé.

La situation actuelle est porteuse des plus grands dangers pour le pays. Seul un dialogue minimal entre les deux parties – aujourd’hui deux pays s’affrontent sur le même territoire – pourrait créer les conditions d’une solution politique et pacifique. C’est à cela que devrait s’atteler toutes les énergies, dans le chavisme, l’opposition et à l’extérieur.

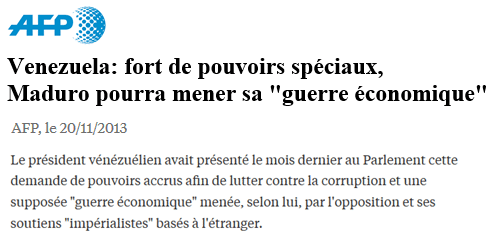

LVSL – Selon les chavistes, la situation économique catastrophique du Venezuela est le produit d’une ingérence en provenance des Etats-Unis d’Amérique et d’une « guerre économique ». Selon les médias occidentaux, elle est le signe de la faillite idéologique du chavisme – et du « socialisme ». Qu’en est-il ?

Christophe Ventura – Je ne veux pas faire une réponse de jésuite, mais on trouve un peu de tout cela en même temps. Le sabotage économique est une réalité, ainsi que la «guerre économique », et il est vrai aussi que le pouvoir chaviste a mené de mauvaises politiques économiques qui ont précipité la situation actuelle. Il faut prendre en compte une conjonction de facteurs, et en première instance la conjonction entre un facteur externe – la crise mondiale de 2008 et ses effets – et une situation interne déjà fragile. Les conséquences de la crise économique mondiale ont frappé le Venezuela au moment de la transition entre Chávez et Maduro, transition difficile, dans un contexte où l’opposition lançait son premier assaut contre Nicolas Maduro. Et où ce dernier se refusait, tandis qu’il venait d’être élu avec peu de marge face à Henrique Capriles ( 2013), de réduire les politiques sociales du chavisme.

Equation compliquée…Il faut reprendre ces événements de manière chronologique pour bien en saisir le sens. Nicolas Maduro a été élu en 2013 avec 50,6% des voix : c’est un score relativement faible par rapport à l’hégémonie historique du chavisme. L’opposition considère alors qu’elle peut en finir cette fois-ci avec le chavisme au pouvoir. Une partie d’entre elle – dont Volonté Populaire – ne reconnaît pas sa victoire. Nicolas Maduro n’est pas Hugo Chavez pense-t-elle. Elle le juge en position de faiblesse et c’est à ce moment que s’impose la ligne Leopoldo Lopez, même si son parti n’est pas le parti majoritaire au sein de l’opposition. Sa ligne intransigeante et de confrontation finira par l’emporter sur ceux, comme Capriles, qui pensaient qu’il fallait toujours combattre le chavisme dans le cadre légal et les urnes.

L’opposition avait en tête un facteur essentiel. Au-delà de la « tarte à la crème » « Maduro n’est pas Chavez », elle savait surtout que le nouveau président n’avait pas la légitimité naturelle de Chavez au sein de l’armée, par définition. Maduro, au départ, était considéré par cette dernière comme un modéré ; il était vu comme le représentant de l’aile la moins radicale du chavisme, parce qu’il avait eu sous Chávez le rôle du négociateur, du conciliateur entre l’opposition et le gouvernement. C’est un rôle qu’on lui a attribué en raison de sa formation d’ancien syndicaliste et de ses talents de négociateurs – Maduro n’a certes pas la vision historique qu’avait Chávez, mais c’est un tacticien habile, doué pour les affaires politiques, la gestion des rapports de forces et l’identification des faiblesses de ses adversaires. Maduro a donc été en quelque sorte testé par les militaires lorsqu’il a pris le pouvoir. Il s’est donc retrouvé au pouvoir, élu avec une marge très faible, pris en tenaille entre une opposition qui a tout de suite multiplié les provocations et une armée qui attendait une réponse ferme de sa part pour savoir si elle pouvait lui faire confiance.

À cela s’ajoute la situation économique à laquelle il n’était pas préparé et à laquelle il ne s’attendait pas. Et qu’il n’a pas su gérer. Quand l’opposition est passée à l’attaque, a déclenché des confrontations de rue qui ont causé plusieurs morts, les chavistes les plus durs voulaient que Maduro ait la main encore plus dure. Diosdado Cabello [ex-président de l’Assemblée nationale et représentant de l’aile la plus radicale du chavisme] a pu publiquement déclarer, pour s’en indigner, que le Venezuela était le seul pays au monde où une opposition armée qui appelait au renversement du pouvoir constitutionnel pouvait opérer en toute impunité sans être réprimée par ledit pouvoir.

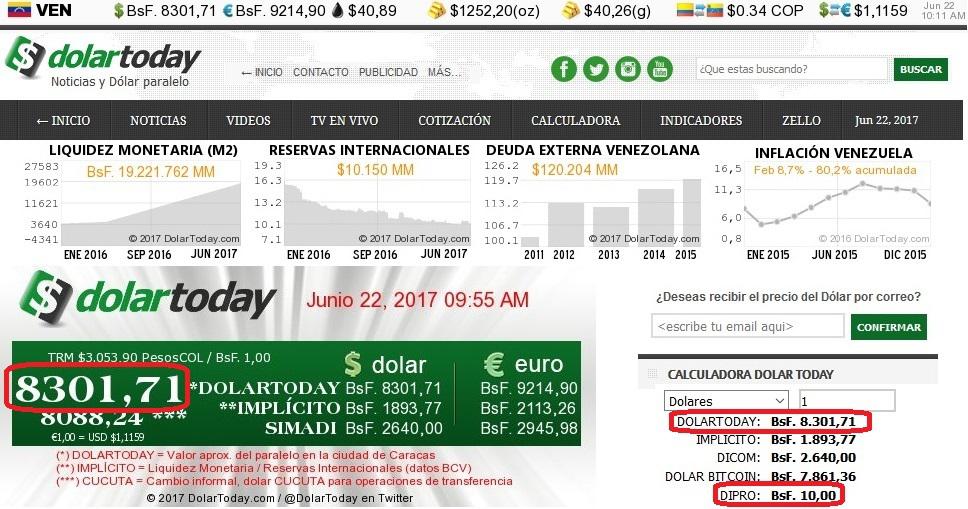

C’est dans ce contexte extrêmement tendu que se met en place le scénario économique. Il faut prendre en compte la déflagration que constitue l’effondrement pétrolier de 2014, où la demande chute brutalement, et le cours du baril de 70%. En réponse à cette situation, le gouvernement, pour faire face à l’effondrement des ressources de l’État, a fait tourner la planche à billets, jusqu’à l’excès. Et il n’a pas voulu toucher au système de contrôle des changes. C’est ici que des erreurs ont été commises. Au Venezuela, il n’y a que la Banque Centrale qui ait accès au dollar et c’est elle qui le donne à ceux (entreprises, importateurs, opérateurs économiques publics et privés, etc.) qui en ont besoin. Avec la crise, un marché parallèle – il existait avant mais dans des proportions bien moins importantes – de la monnaie hypertrophié s’est peu à peu mis en place sur lequel des fortunes en dollars se sont bâties en quelques minutes. C’est ici que se trouve les plus importants foyers de corruption – corruption qui touche l’administration, des fonctionnaires, mais aussi le secteur privé et l’opposition… La conjugaison de tous ces facteurs a mené à l’hyperinflation que connaît actuellement le Venezuela.

Il faut, dans ce cadre, prendre en compte le fait que Nicolas Maduro ne voulait pas être le président qui allait rompre avec les engagements de Chávez. Il s’est toujours refusé à mettre en place la politique préconisée par le FMI. Il l’a fait, mais à quel prix ? Le gouvernement de Nicolas Maduro peut se targuer d’un certain nombre de réussites sociales, comme la mise en place d’un plan de distribution massive de logements. Mais l’économie a subi des dommages profonds et structurels et la population a vécu une baisse considérable, historique, de son niveau de vie.

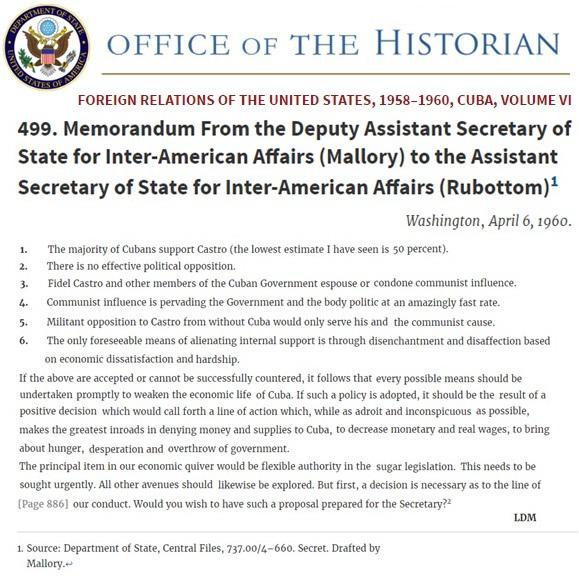

Les années 2013-2015 sont déterminantes dans la chute libre (même si des signaux existaient avant – manque d’investissements dans la société pétrolière PDVSA par exemple). Pour comprendre l’intensification de la crise économique vécue par le Venezuela, il faut aussi prendre la mesure de l’impact des sanctions imposées par les Etats-Unis. Les premières, décidées par Barack Obama, sont prises dès 2015. Commence alors l’étranglement commercial et financier du Venezuela, qui est aujourd’hui très avancé avec, cette fois-ci, les sanctions mises en place par Donald Trump, notamment en 2017, 2018 et 2019. Ces sanctions mettent le Venezuela dans l’incapacité de renégocier sa dette, de se financer sur les marchés internationaux. Il ne peut plus importer grand-chose, une entreprise, une personne privée, un Etat ne peut plus opérer de transactions financières avec l’Etat vénézuélien, la Banque centrale, la société pétrolière PDVSA si cela passe par un tuyau financier américain (une banque, un fonds, un assureur, etc.). Le marché américain se ferme au pétrole vénézuélien (environ 40% des exportations du pays sont concernées). L’impact sur les revenus du Venezuela est considérable. Le département du Trésor américain gèle les avoirs et bloque les actifs vénézuéliens pour financer l’autorité légitime du pays selon Washington, Juan Guaido. Les Etats-Unis demandent à leurs alliés dans la région et en Europe de faire de même. Selon une étude[1] précise réalisée par les économistes Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, une des sommités de la discipline économique mondiale, 40 000 personnes seraient mortes en 2017 et 2018 des conséquences de ces sanctions au Venezuela. Ils considèrent que 300 000 autres risquent de connaître le même sort aujourd’hui. Sur les premiers mois de l’année 2019 en cours, les sanctions américaines ont eu pour effet de faire baisser la production pétrolière vénézuélienne de près de 37 % et il est prévu qu’elles réduisent de près de 68% les revenus du pays liés à ses exportations pétrolières par rapport à la déjà difficile année 2018. Un cataclysme qui se traduit par autant de pénuries, d’impossibilités d’importer ce dont le pays a urgemment besoin, etc. Dans ces conditions, la relance de l’économie vénézuélienne est impossible, qui que soit celui qui préside le pays. Ces sanctions ont aggravé les problèmes, jusqu’à les rendre insoutenables. Une grille de lecture manichéenne ne convient absolument pas lorsqu’il s’agit de comprendre les problèmes du Venezuela.

LVSL – Le Venezuela de Maduro risque-t-il de devenir un contre-exemple dystopique brandi pour décrédibiliser toute alternative au néolibéralisme, de la même manière que le Venezuela de Chávez avait constitué un pôle d’attractivité idéologique ?

Christophe Ventura – Bien sûr. C’est l’une des matrices idéologiques de l’offensive que Trump lance contre le « socialisme » en Amérique latine : il faut en finir avec le symbole d’un gouvernement réfractaire qui réactive un anti-impérialisme mobilisateur dans la région. Comme il pense que Maduro est démonétisé, il estime que l’heure est venue pour cette offensive, qui se double d’un vieux fond anti-communiste – il faut en finir avec ce gouvernement qui proclame une alternative à l’ordre néolibéral international. C’est un facteur idéologique – ce n’est pas le seul – qui justifie un discours aussi radical contre le Venezuela. Et derrière le Venezuela, Cuba, qui est l’autre cible de Washington. L’administration Trump associe les deux pays. Dans son discours, Cuba intervient au Venezuela et accompagne un pouvoir illégitime et anti-démocratique avec ses conseillers militaires et ses différents services présents sur place. Ce faisant, Cuba est responsable de l’altération du cadre démocratique au Venezuela. En retour, ce dernier finance Cuba et lui permet de tenir économiquement avec son pétrole. Il faut donc en faire tomber un pour faire tomber l’autre. Donald Trump voudrait être celui qui mettra fin à la révolution cubaine – l’irréductible adversaire – et aux « régimes socialistes » sur le continent américain. Et si possible, pour sa prochaine candidature à l’élection de 2020 tandis que son bilan sur les dossiers internationaux prioritaires n’a pas été couronné de succès (Corée, Syrie, Afghanistan, Mexique). Donald Trump considère que la victoire est plus facile et possible au Venezuela, un peu comme Bush père avec le Panama en 1989.

LVSL – Certains ont pu lire que le conflit vénézuélien comme le terrain de jeu entre la Chine et les États-Unis, qui possèdent tous deux des intérêts au Venezuela. Plus largement, la Chine investit très massivement en Amérique Latine depuis deux décennies, rachète des entreprises, implante des capitaux, etc., jusqu’à faire concurrence aux États-Unis en la matière. Le sous-continent américain est-il en passe de devenir un gigantesque jeu d’échecs entre la Chine et les États-Unis ?

Chrisophe Ventura – Il y a manifestement un parfum de Guerre Froide qui imprègne l’Amérique Latine. Elle est indéniablement devenue l’enjeu d’un rapport de forces entre les États-Unis et la Chine. Il suffit de lire les documents du Département d’État américain – qui évoque le « défi hégémonique » que pose la Chine aux États-Unis dans la région – pour s’en convaincre.

Bien sûr, dans le cas du Venezuela, même si le pays a continué d’exporter la majorité de son pétrole aux Etats-Unis – malgré tout – jusqu’à aujourd’hui, il a significativement diversifié ses partenariats aux Russes et aux Chinois ces dernières années. Juan Guaidó incarne aussi pour les États-Unis la promesse d’un retour du Venezuela à la maison mère, à la situation qui prévalait avant le chavisme. Il s’agit de mettre les Russes et les Chinois dehors. Ajoutons à cela que le Venezuela constitue la première ou la deuxième réserve d’or mondiale, et la quatrième de gaz : il s’agit d’une zone que les Américains ne peuvent pas se permettre de perdre.

Le Venezuela est donc un champ polarisé par ces rapports de forces géopolitiques, dont les enjeux sont multiples. Le Venezuela est par exemple le seul pays d’Amérique Latine qui offre son territoire à la force aérienne nucléaire russe. Les Russes ne veulent pas s’installer au Venezuela – nous ne sommes pas en 1962 ! –, mais ils ont relancé un programme d’aviation nucléaire long-courrier, qu’ils avaient perdu depuis l’effondrement de l’URSS, et ont un accord bien compris avec le Venezuela. Les Russes se retrouvent de nouveau en possession d’avions qui ont la capacité stratégique de faire le tour du monde, de voler partout équipés et de lancer des bombes nucléaires – l’Amérique latine étant le passage obligé pour faire la jointure entre l’Atlantique et le Pacifique, le Venezuela est le pays qui a offert aux Russes une escale technique pour leurs avions. Les Américains, bien sûr, y sont hostiles, et comptent sur Guaidó pour mettre un terme à cette situation.

Les Américains restent ceux qui gardent le haut du pavé en Amérique latine. Il suffit de regarder les chiffres du commerce : la Chine a certes multiplié par 22 ses flux commerciaux avec la région en 10 ans, ce qui représente entre 270 et 300 milliards de dollars ; mais pour les États-Unis, c’est encore entre 800 et 900 milliards de dollars. Il n’en reste pas moins que les Chinois sont aujourd’hui les premiers investisseurs en Amérique latine, en lieu et place des États-Unis. Les Américains veulent donc revenir en force. Ils restent les maîtres en Amérique latine, mais leur hégémonie se fissure.

La crise vénézuélienne est devenue un fait géopolitique international, elle cristallise des fractures au niveau de la « communauté internationale » entre les Occidentaux et les autres. Elle révèle l’état de désagrégation lente du système international et de ses recompositions incertaines et volatiles. Toutes les divisions internationales s’expriment sur le Venezuela. On retrouve la fracture la plus évidente entre la « famille occidentale » – un concept que je rejette – et le bloc Russie/Chine/Inde/anciens non-alignés. Des failles apparaissent au sein du système onusien : le secrétaire général reconnaît Maduro et rejette la stratégie du « regime change », tandis que le conseil de sécurité de l’ONU ne parvient à dégager aucun consensus sur la situation au Venezuela. Des fractures apparaissent de la même manière dans ce que l’on peut appeler le « sous-impérialisme européen » : les Italiens, les Roumains et les Grecs ne reconnaissent pas la présidence de Juan Guaido au nom du respect de la non-ingérence dans les affaires internes d’un pays, tandis que les autres sont alignés sur la position de Washington, moins l’engagement possible en faveur d’une intervention militaire.

Emmanuel Macron a pris une position en rupture avec la tradition diplomatique française. En reconnaissant Juan Guaido, il instaure une nouvelle pratique : la France reconnaît désormais des gouvernements et non plus des États. Cette décision entérine l’ère du relativisme en géopolitique – un processus qui avait débuté avec l’engagement de Nicolas Sarkozy dans la guerre en Libye aux côtés de l’OTAN. On reconnaît donc tel ou tel gouvernement en fonction des intérêts du moment, qui sont très fluctuants. Quels sont les intérêts de la France au Venezuela ? Il y a peu d’intérêts matériels . L’intérêt pour Emmanuel Macron est plutôt à rechercher du côté politique, du côté de la politique intérieure pour commencer. Il s’agit de renforcer une ligne de clivage interne au débat politique en France, celle qui l’oppose à Jean-Luc Mélenchon. En résumé, « votez pour Mélenchon et vous aurez Maduro » est le crédo. L’intérêt de Macron, c’est aussi de tenter de tisser un minimum de solidarité avec Trump pour un coût modeste sur un dossier secondaire pour la France alors que les divergences se multiplient sur nombre de dossiers de première importance ( Iran, Climat, commerce, etc.).

Relativisme géopolitique, décomposition des principes de l’ordre international, recompositions incertaines et volatiles en fonction d’intérêts à court terme : le Venezuela révèle ces fractures de l’ordre mondial. On trouve bien sûr des récurrences, des acteurs structurés de longue date – l’Empire, le sous-Empire, les intérêts chinois et russes… -, qui donnent à cette crise une colonne vertébrale. Mais tout cela est brinquebalant. Cette décomposition est le premier acte d’une recomposition dont on ne connaît pas l’issue, ni l’ordre duquel elle va accoucher.

LVSL – Dans cette polarisation croissante du sous-continent américain entre les intérêts des Etats-Unis et de la Chine, l’élection de Bolsonaro, candidat résolument pro-américain, peut-elle être vue comme un pion avancé par les États-Unis, qui permettrait de contre-balancer l’influence de la Chine dans la région ? D’un autre côté, l’agenda ultralibéral de Bolsonaro ne risque-t-il pas au contraire de favoriser les investissements chinois au Brésil, malgré ses diatribes anti-chinoises ?

Christophe Ventura – Sur le plan géopolitique, Bolsonaro est l’expression du réalignement d’une partie des élites brésiliennes sur les États-Unis. Il faut cependant prendre en compte que ce réalignement est mal vu par une partie de l’armée, qui n’y est pas favorable, pas plus qu’à la vente d’Embraer aux Etats-Unis, champion aéronautique et militaire brésilien, ou à l’implantation d’une base militaire américaine au Brésil. Soucieux de leur souveraineté, ils ne veulent pas d’une soumission militaire ou géopolitique du Brésil aux États-Unis, ni d’une crise migratoire vénézuélienne encore plus explosive que ne manquerait pas de produire une guerre civile ou une intervention militaire. Tout le monde a le cas syrien en tête. Le vice-président brésilien Hamilton Mourão a récemment fait une déclaration raisonnable, affirmant que le Brésil ne soutiendrait pas une intervention militaire au Venezuela. On assiste donc à une dynamique de temporisation au Brésil, qui est en partie le fait des militaires.

Bolsonaro critique la Chine, mais il y a de fortes chances que rien ne change. Il montre à Trump sa disponibilité, son souhait de mieux servir les intérêts des Etats-Unis, mais en parallèle, il a récemment reçu une délégation d’entrepreneurs chinois et se rendra à Pékin au mois d’août. Sur les rapports avec la Chine, le Brésil ne peut pas revenir en arrière. 30% de son commerce extérieur est assuré par l’Empire du milieu. L’élection de Bolsonaro représente donc une inflexion pro-américaine certaine et assumée de la politique étrangère brésilienne – il faudrait ici développer l’influence croisée des églises évangéliques américaines et brésiliennes par exemple -, mais les Brésiliens ne pourront pas rompre leurs relations avec la Chine. Le premier partenaire commercial du Brésil ne sont plus les États-Unis, mais la Chine.

LVSL – Peut-on penser que l’élection d’AMLO au Mexique va induire des modifications dans cette configuration?

Christophe Ventura – Cette élection est une expérience à contre-courant des logiques et des dynamiques à l’oeuvre dans la région. L’élection d’AMLO est d’abord le signe de la volonté d’une restauration démocratique au Mexique et de la souveraineté du pays dans les affaires régionales. Le Mexique est actuellement le seul acteur de poids régional qui souhaite proposer une voie alternative mais étroite au scénario du conflit au Venezuela. C’est le pays qui s’oppose à la ligne de « regime change » prônée par Washington, ce qui n’est pas rien quand on sait les relations complexes entre les deux voisins et l’agressivité de Donald Trump sur la question du mur.

LVSL – Le Mexique ne risque-t-il pas de se retrouver rapidement isolée dans cette marée néolibérale qui frappe le continent ? Plus largement, comment analysez-vous les perspectives des mouvements « progressistes », qui sont marginalisés depuis plusieurs années ? Les gouvernements néolibéraux autoritaires sont-ils en train de créer les conditions d’impossibilité du retour de leurs adversaires au pouvoir ?

Christophe Ventura – Ce serait une lecture trop rapide que d’estimer que nous assistons à une « fin du cycle progressiste » en Amérique latine. C’est d’abord une vague de dégagisme et un phénomène d’alternance plus large qui touche l’Amérique Latine. Partout, ce sont les « sortants » qui sont sanctionnés. Il se trouve que 80 % des pays latino-américains ayant été, lors de l’apogée du « cycle progressiste », dirigés par des gouvernements « de gauche » – ou « nationaux-populaires » -, c’est bien la gauche qui est la plus touchée. Elle sort indéniablement fatiguée d’un cycle politique d’une incroyable durée. Elle paie les effets du pouvoir, c’est-à-dire l’usure ; elle a parfois perdu le contact avec les mouvements sociaux et ses bases populaires, prise par la gestion du pouvoir et de l’appareil d’Etat, les campagnes électorales permanentes, touchée par les phénomènes de corruption qui se sont développés dans des sociétés qu’elle a contribué à enrichir à tous les niveaux. Elle n’a gouverné que dans des pays structurellement périphériques, subalternes dans l’ordre international, et n’a pas changé leur position dans cet ordre. Pouvait-elle même le faire, dans le cadre d’une « démocratie libérale » ? Elle a pu modifier un certain nombre de structures politiques, de réalités sociales, agir sur la répartition des revenus, mais il lui a été beaucoup plus difficile de s’attaquer à la répartition des richesses en tant que telles et aux structures économiques dans ce cadre de « démocratie libérale ». Le seul pays à l’avoir tenté, c’est le Venezuela. Et il s’est retrouvé confronté à un phénomène attendu : une véritable lutte de classes – et derrière, le risque d’une guerre civile.

Mais ces phénomènes et l’alternance concernent aussi la « droite » : on l’a vu au Pérou (chute du président élu pour cause de corruption), en Colombie – où la gauche a atteint un score d’une puissance inédite lors de l’élection présidentielle– et au Mexique. Au Chili, el Frente amplio a fait un score historique aux élections : jamais depuis Allende on n’avait vu une gauche « radicale » aussi forte au Chili.

Cette année verra se tenir des élections cruciales en Argentine, en Bolivie, en Uruguay, au Guatemala et au Panama. En Argentine, l’avenir de Mauricio Macri – le symbole du retour d’une droite libérale au pouvoir en Amérique du Sud en 2015- est loin d’être assuré. La situation économique et sociale de la troisième puissance latino-américaine est bien plus mauvaise que lorsque Cristina Kirchner a quitté le pouvoir. Les recettes libérales qui devaient relancer le pays après douze ans de gouvernements redistributif ont échoué, et le pays, de nouveau lourdement et durablement endetté, est le deuxième en récession dans la région (avec le Venezuela).

L’avenir est ouvert en Amérique latine.

Notes :

[1] Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela, rédigé par Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, en avril 2019, pour le Center for Economic and Policy Research. Disponible en ligne.

L’espérance, Jean Ziegler la voit dans une possible réforme des Nations Unies. Une refonte basée sur deux piliers : la suppression du droit de veto accordé aux grandes puissances ; la mise en place d’un « droit d’ingérence humanitaire » qui permettrait à l’ONU d’intervenir, au nom des Droits de l’Homme, dans la politique de gouvernements souverains. C’est ici que le bât blesse ; on voit mal la différence fondamentale entre le « droit d’ingérence humanitaire » prôné par Jean Ziegler et celui des néoconservateurs américains qu’il dénonce. On voit mal comment la solution de Ziegler pourrait ne pas contenir en son sein les mêmes dérives que les interventions militaires actuelles. Si l’ONU a le pouvoir d’intervenir militairement (via une armée onusienne ou via des armées nationales coalisées, Ziegler ne le précise pas) sans le consentement de l’intégralité de ses Etats-membres, on ne voit pas comment cela empêcherait les grands Etats de se coaliser contre les petits, et comment l’ONU pourrait être autre chose que le bras armé d’un nouvel impérialisme…

L’espérance, Jean Ziegler la voit dans une possible réforme des Nations Unies. Une refonte basée sur deux piliers : la suppression du droit de veto accordé aux grandes puissances ; la mise en place d’un « droit d’ingérence humanitaire » qui permettrait à l’ONU d’intervenir, au nom des Droits de l’Homme, dans la politique de gouvernements souverains. C’est ici que le bât blesse ; on voit mal la différence fondamentale entre le « droit d’ingérence humanitaire » prôné par Jean Ziegler et celui des néoconservateurs américains qu’il dénonce. On voit mal comment la solution de Ziegler pourrait ne pas contenir en son sein les mêmes dérives que les interventions militaires actuelles. Si l’ONU a le pouvoir d’intervenir militairement (via une armée onusienne ou via des armées nationales coalisées, Ziegler ne le précise pas) sans le consentement de l’intégralité de ses Etats-membres, on ne voit pas comment cela empêcherait les grands Etats de se coaliser contre les petits, et comment l’ONU pourrait être autre chose que le bras armé d’un nouvel impérialisme…