Alors que se déroule le Conseil européen, moines soldats et autres condottieres eurobéats se livrent à d’irréalistes prédications où l’Union européenne serait, enfin, à même d’être à la hauteur de l’enjeu. De ces vaticinations demeure une réalité intangible, à savoir de multiples divisions entre États-membres. Les coupables d’un éventuel échec lors du Conseil sont déjà trouvés : les bien-nommés « quatre frugaux ». L’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ne défendent pourtant que ce qu’est intrinsèquement l’Union européenne depuis trois décennies : une libre circulation totale des capitaux, des biens et services et des hommes dans un marché libéré de toute contrainte étatique. L’idée qu’il faudrait se montrer solidaires dans le jeu à somme nulle européen leur est étrangère. Leur reprocher de ne pas respecter à la lettre les commandements de l’Union européenne, sans remettre en cause la concurrence institutionnalisée par les Traités européens, qui rend inévitables les passagers clandestins, est la dernière coquecigrue des élites néolibérales européennes.

Les dramaturges européens ont trouvé un nouvel acte à leur pièce. Celle-ci a démarré en février 2020, lorsque le président du Conseil européen Charles Michel a réuni les chefs d’États pour négocier à Bruxelles le prochain budget pluriannuel européen, de 2021 à 2027. La propagation du Covid-19 n’alarmait pas davantage les cénacles dans les capitales européennes. Le départ, effectif, du Royaume-Uni, vint pourtant troubler ce qui aurait pu être une négociation coutumière, à savoir le maintien du ratio accordé à la Politique agricole commune (PAC) ou l’augmentation du budget consacré à la Politique extérieure de sécurité commune (PESC). Comment parvenir à maintenir un budget équivalent avec le départ d’un de ses plus importants contributeurs ?

[Pour eux], davantage d’intégration européenne ne peut mener à rien si aucune politique d’ajustement structurel des finances publiques n’est pas menée par les États – comprendre, les États du Sud.

C’était sans compter sur la volonté de plusieurs États-membres, dont la France, de profiter de la situation pour augmenter le budget européen. Verhoging van de Europese begroting ? (« un accroissement du budget européen ? ») se sont inquiétés les Néerlandais. Les Pays-Bas, orphelins du Royaume-Uni, ont donc commencé à jouer leur nouveau rôle, celui d’opposants à tout renforcement de l’intégration européenne. Le premier ministre libéral néerlandais, l’inamovible Mark Rutte, est venu à Bruxelles avec une biographie de Frédéric Chopin sous le bras. L’idée était entendue : les Pays-Bas étaient prêts à négocier, mais à budget constant, voire avec un budget très légèrement diminué, de 1100 milliards, soit 1% du budget total de l’Union. La pensée calviniste qui irrigue les élites amstellodamoises depuis le XVIe siècle rappelle un point essentiel : un sou est un sou. Si un État-membre quitte l’Union européenne, alors il est logique que l’on contribue moins au budget européen.

[Pour une analyse de l’idiosyncrasie hollandaise en la matière et du rôle des Pays-Bas dans l’Union européenne, lire sur LVSL, par le même auteur : « Les Pays-Bas, nouveaux champions de l’égoïsme néolibéral en Europe ? »]

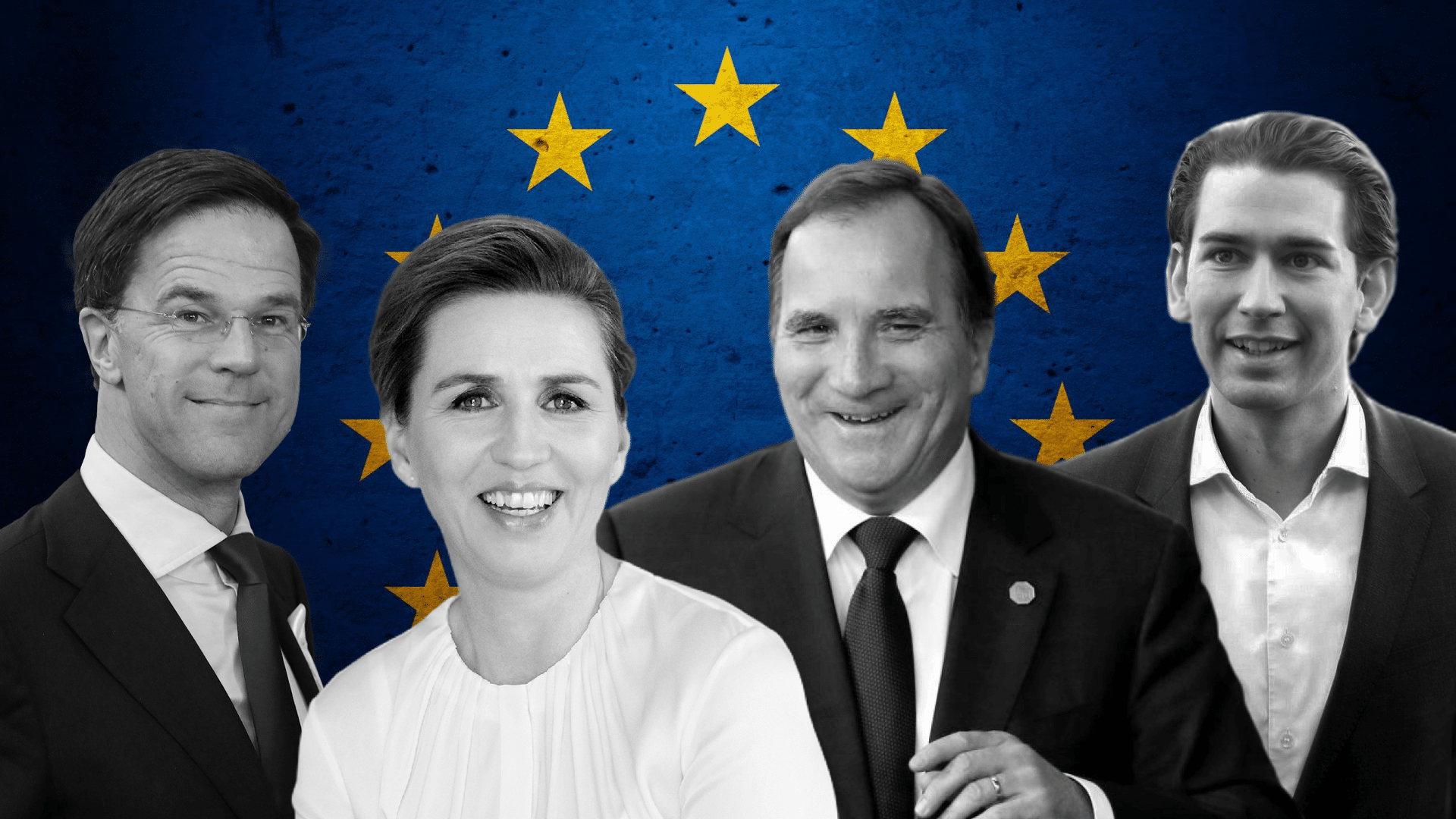

Charles Michel, en piètre négociateur, a cru pouvoir faire vaciller celui qu’on surnomme Mister Teflon. Après tout, le budget européen est voté à l’unanimité et avec le ralliement des Néerlandais, la négociation pourrait s’avérer fructueuse, l’Allemagne ayant intégré l’idée qu’une augmentation sensible du budget européen pouvait servir ses propres intérêts. Le président du Conseil européen a donc invité son homologue néerlandais à un échange bilatéral pour négocier les principaux points de crispation. Mark Rutte est de fait venu… accompagné de trois de ses homologues, à savoir les premiers ministres respectifs de l’Autriche, du Danemark et de la Suède, Sebastian Kurz, Mette Frederiksen et Stefan Löfven. Les quatre frugaux dévoilaient leur alliance.

La ligue hanséatique des ladres

La comédie des sommets européens a trouvé ses nouveaux histrions. Subtile évolution de la nouvelle ligue hanséatique, popularisée par le Financial Times, les quatre frugaux ont la particulière délicatesse d’être, pareillement à Harpagon dans l’Avare de Molière, des avaricieux. Non seulement ils se refusent à participer activement à l’avenir budgétaire de l’Union européenne, mais la crise du coronavirus va dévoiler leur allergie à toute solidarité financière à l’égard des États-membres sévèrement touchés par la pandémie, au premier chef l’Italie. De fait, un mois après leur coming out médiatique, les quatre frugaux se sont retrouvés sur une position commune lorsque l’idée d’émettre des coronabonds, de mutualiser la dette des États ou d’accorder des subventions fut proposée par une dizaine d’États européens, à commencer par la France, l’Italie ou encore l’Espagne. L’attitude du ministre des Finances néerlandais, le conservateur Wopke Hoekstra, qui suggéra l’idée qu’une enquête européenne soit menée pour savoir pourquoi certains États-membres ne pouvaient gérer à eux seuls les conséquences économiques et sociales du confinement suffit pour saisir la haute idée que se font les frugaux de la solidarité européenne.

D’aucuns parleraient de dogmatisme. Mais les quatre frugaux se révèlent être surtout d’éminents descendants de Pyrrhon, dont le scepticisme dont ils font preuve à l’égard de leurs homologues dépasse la stricte opposition entre Europe du Nord et Europe du Sud. Après tout, l’Irlande, la Belgique ou encore les États baltes ont apposé leur signature à la proposition d’émission des coronabonds. Derrière cette alliance conjoncturelle se cache en définitive trois orphelins du Royaume-Uni et un État isolé, orphelin de sa relation privilégiée avec l’Allemagne. Il ne fait mystère à personne que l’Autriche, depuis des décennies, a globalement calqué, et tout particulièrement depuis son entrée dans l’Union européenne en 1995, ses positions européennes sur celle de l’Allemagne. Ce positionnement correspond, pour la diplomatie autrichienne, à une neutralité à laquelle tient le pays. La proximité culturelle, politique sinon spirituelle entre Vienne et Berlin n’est plus à établir. Seules les embardées extrémistes autrichiennes, lorsque l’extrémiste Jörg Haider gouverna pour la première fois dans un pays européen après 1945 en coalition avec la droite en 1999, ont pu crisper les relations.

Les élections législatives de 2017 ont permis l’arrivée au pouvoir de l’ambitieux et jeune ministre des Affaires étrangères Sebastian Kurz, qui a de nouveau rompu la tradition séculaire de cogestion entre conservateurs et sociaux-démocrates autrichiens pour s’allier avec le parti d’extrême droite d’Heinz-Christian Strache, le FPÖ. La coalition entre les deux partis n’a pas été du goût des hiérarques de la CDU ni même, et c’est plus surprenant, de la CSU bavaroise. Les nouvelles élections législatives de 2019, qui ont obligé Kurz à s’allier avec les Verts, n’a pas fondamentalement changé la nature de la relation entre le Premier ministre autrichien et la chancelière allemande. Angela Merkel reproche à Kurz de s’être allié avec l’un des partis les plus extrémistes d’Europe. Tandis que ce premier reproche à la chancelière allemande ses positions trop hétérodoxes en matière économique (!) et trop éloignées des valeurs conservatrices. L’épisode de l’ouverture des frontières aux migrants en Allemagne a profondément marqué une Autriche très réticente à l’immigration de masse. L’émacié jeune leader autrichien a donc trouvé en la figure de Mark Rutte un allié idéal pour barrer la route aux soi-disant largesses budgétaires dont pourrait faire preuve l’Union européenne.

Si l’alliance avec l’Autriche va très probablement demeurer circonstanciée à la négociation sur le « Recovery Fund » portée par la présidente de la Commission von der Leyen et le président du Conseil Michel, les Pays-Bas peuvent compter sur l’assertivité des dirigeants sociaux-démocrates danois et suédois. Tout comme La Haye, Copenhague et Stockholm avaient pour habitude de rester discrets lors des négociations européennes et se suffisaient de l’intransigeance des leaders britanniques pour que leurs revendications soient transmises. À eux seuls, bien que contributeurs nets au budget européen, les Danois et les Suédois pèsent très peu sur la scène européenne et ne sont même pas membres de la zone euro.

Le Danemark, autant que les Pays-Bas, a toujours difficilement accepté que les choix décisifs pour l’Union européenne se limitent à l’action du couple – en France – ou du moteur – en Allemagne – franco-allemand. Le petit royaume scandinave a donc mené une politique étrangère atlantiste – d’aucuns parlent de superatlantisme – dans une étroite collaboration avec les États-Unis et le Royaume-Uni, à même de contrebalancer l’axe Paris-Berlin. C’est en ce sens qu’on peut lire la décision de l’ancien Premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen d’entrer en guerre contre l’Irak en 2003, à l’image du Royaume-Uni et de la Pologne. Naturellement, le Brexit a été difficilement vécu à Copenhague et le pays cherche depuis à s’appuyer sur des États à même de partager ses orientations.

Cette inclinaison diplomatique est encouragée par l’éloignement relatif des États-Unis sur la scène européenne depuis que l’ancien président américain Barack Obama a opéré ce qu’on nomme le « pivot » vers l’Asie. À rebours de croyances populaires, Donald Trump poursuit cette politique, suscitant l’embarras des pays pro-Washington au sein de l’Union européenne, comme la Pologne mais également le Danemark. Ne pouvant plus contrebalancer son retrait des affaires européennes par un atlantisme soutenu, le Danemark a vu dans les Pays-Bas, pays lui aussi atlantiste et rigoriste sur les finances publiques, un nouvel État leader capable de porter la voix de l’Europe du Nord. Il n’est étranger à personne que le Danemark s’est toujours montré frileux dès qu’est abordée la question de l’intégration budgétaire et économique de l’Union européenne. La visite officielle d’Emmanuel Macron en août 2018 au Danemark pour rencontrer son homologue Lars Løkke Rasmussen n’a pas dissipé le clivage.

Pour la Suède, qui comme l’Autriche, est entrée dans l’Union européenne en 1995, la position officielle dans les affaires internes s’est limitée à une intégration en retrait et à un alignement des positions avec le Royaume-Uni. Plus qu’au Danemark, le Brexit a été un cataclysme pour le royaume scandinave bien qu’il s’en cache. Le pays a continuellement contribué main dans la main avec Londres pour obtenir des rabais lors de l’élaboration du budget européen et Stockholm s’est toujours vivement opposé à davantage d’intégration. Pour les Suédois, et la ministre actuelle des Finances Magdalena Andersson le confirme, davantage d’intégration ne peut mener à rien si aucune politique d’ajustement structurel des finances publiques n’est pas menée par les États – comprendre, les États du Sud. C’est ainsi que la ministre s’exprimait en 2016 : « Pour une économie petite et ouverte comme celle de la Suède, le fait d’appartenir à son marché [le plus grand marché intérieur du monde] est un grand avantage. Pour que le marché demeure efficient et soit renforcé, des réformes doivent être menées dans l’intérêt des citoyens ». Si la Suède ne souhaite aucunement quitter l’Union européenne, le statu quo est préférable à toute intégration. Il a de fait paru naturel au gouvernement social-démocrate de Löfven de s’allier avec les euroréalistes Néerlandais.

Giuseppe Conte a ajouté, non sans acrimonie, que les quatre frugaux avaient tout intérêt à signer le plan, au risque que la destruction des économies du Sud ait un effet d’entraînement dans l’ensemble de la zone euro et plus largement au sein de l’Union européenne.

Lors de la crise grecque, en 2014, le Danemark mais surtout la Suède avaient pu compter sur une alliance déjà conjoncturelle entre le britannique David Cameron, le néerlandais Mark Rutte, l’allemande Angela Merkel et le suédois Fredrik Reinfeldt. L’on se souvient des quatre dirigeants européens ensemble sur une petite embarcation dans la résidence d’été du Premier ministre suédois, en opposition frontale aux États dépensiers de l’Europe du Sud. Le rapprochement récent de l’Allemagne avec la France a de nouveau braqué les deux États scandinaves, qui ne supportent plus de voir les deux principales puissances économiques élaborer des solutions sans consulter les autres dirigeants européens. L’alliance avec les Pays-Bas, pourtant dirigés par le néolibéral Rutte, ne les a pas encombrés outre mesure. Au contraire, les logiques économiques l’emportent aisément sur les revendications partisanes au Danemark et en Suède. L’attachement européen reste relatif dans les pays scandinaves et il est inconcevable, peu importe la couleur politique, que la sobriété économique revendiquée au Nord serve à payer les déboires du Sud.

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven, pourtant issu de la même famille politique sociale-démocrate que son homologue espagnol Pedro Sanchez, n’a pas hésité, non sans quérulence, à menacer d’un veto suédois les négociations s’il s’avérait que l’Espagne n’acceptait pas des prêts avec contreparties lors d’une rencontre entre les deux chefs d’États cette semaine dans la résidence d’été du Premier ministre suédois. Quant à Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, elle ne cesse de répéter que les premiers bénéficiaires de toute politique à l’échelle européenne doivent être les Danois et l’État-providence danois.

Une alliance de circonstance prête à abcéder

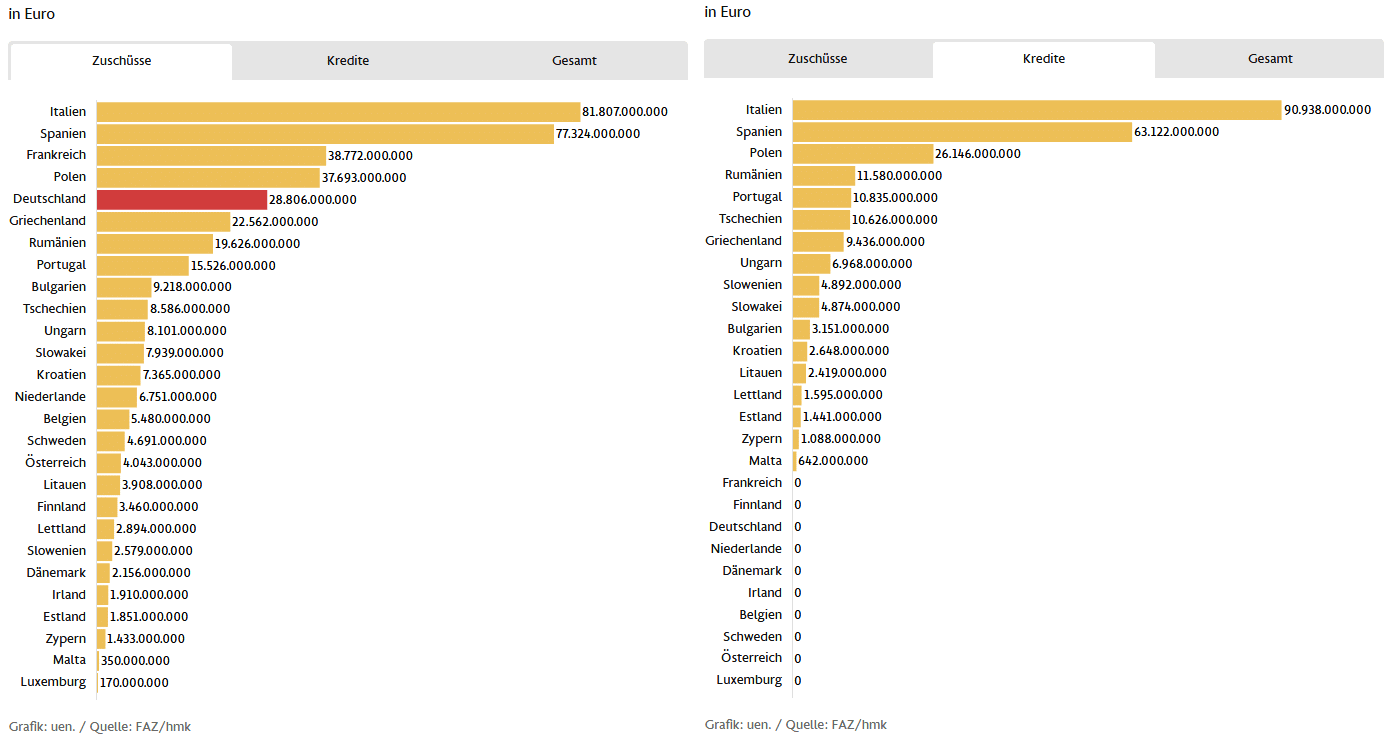

Si les quatre frugaux mettent en surchauffe les cabinets des chancelleries européennes, il convient de replacer à sa juste mesure leur degré d’influence. Mark Rutte et ses estafiers ne sont que pure construction médiatique et leur alliance ne sert que des intérêts très conjoncturels. C’est toute la singularité de s’allier entre pingres, puisque ce sera au plus frugal (sic) que cette alliance profitera. Personne n’est assez dupe pour croire que Rutte, Frederiksen, Löfven et Kurz partagent outre mesure des objectifs communs. L’unique et véritable convergence réside dans la volonté pour les trois premiers de prolonger, dans le prochain budget européen, les rabais qu’ils ont obtenus au même titre que le Royaume-Uni pour le cadre financier pluriannuel. D’ailleurs, la France est prête à abandonner l’exigence de disparation des ristournes pour convaincre ses homologues frugaux d’accepter le plan de soutien de 750 milliards d’euros proposé par la Commission européenne suite à la proposition conjointe d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel.

[Pour une analyse détaillée de ce plan, lire sur LVSL : « Plan de relance européen : la montagne accouche-t-elle d’une souris ? »]

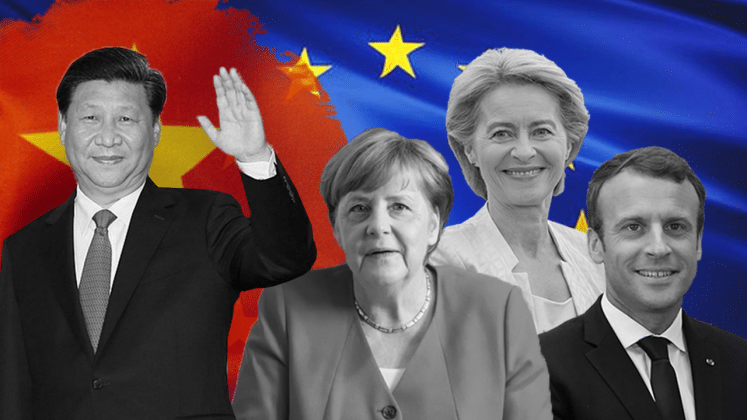

De nombreux dirigeants européens, à commencer par Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, Giuseppe Conte et Angela Merkel, qui a pris la tête de la présidence tournante de l’Union au 1er juillet jusqu’au 31 décembre 2020, l’ont parfaitement intégré. L’objectif pour les partisans du plan de relance européen, aussi critiquable soit-il par ailleurs, est de convaincre chacun des frugaux sur ce qui les intéresse de prime abord pour mieux tuer dans l’œuf l’alliance circonstanciée. Autrement dit, de faire abcéder cette nouvelle ligue. Ce sont de fait les intérêts nationaux, à la fois politiques et économiques qui priment.

Sebastian Kurz semble être le premier à vouloir lâcher du lest en se contentant de limiter le montant des subventions accordées aux États les plus touchés mais en acceptant le principe que l’ensemble du plan ne contienne pas uniquement des prêts. Aussi anecdotique cette position soit-elle, elle tranche de fait avec la position jusqu’au-boutiste tenue le premier ministre néerlandais qui conditionne le plan de relance à l’unanimité des États. Cette inclinaison est le résultat d’une pression douce mais réelle de ses partenaires écologistes au sein de la coalition gouvernementale d’une part, les Grünen étant favorables à des mécanismes de solidarités plus approfondis. D’autre part, la proximité économique et géographique entre Vienne et Rome pourrait convaincre le leader autrichien de prendre en compte le projet de réformes porté par Conte afin d’avaliser le plan de relance. Le Premier ministre italien n’a pas hésité à se rendre à Vienne, mais également à Berlin et à La Haye pour convaincre ses homologues du sérieux de son agenda de réformes.

Pedro Sanchez, dont le capital politique interne est fortement entamé en raison d’un confinement sévère de la population, a également pris soin de rencontrer un par un ses homologues pour tenter de faire les faire incliner en faveur du plan. Sans réel succès jusqu’à présent, Mark Rutte lui ayant signifié qu’il ne signerait l’accord qu’en cas « d’efforts substantiels réalisés par l’Espagne ». Sa rencontre, comme évoquée plus haut, avec le Premier ministre suédois n’a pas permis de réelles avancées. Néanmoins, au contraire de la position quinteuse du Néerlandais, Stefan Löfven n’a pas écarté l’idée qu’un accord puisse être trouvé en dernière instance. Il a de fait indiqué aux journalistes « qu’on n’entre pas dans une négociation avec cette attitude, on entre dans une négociation pour essayer de trouver une solution ». Il s’est d’ailleurs rendu à Paris jeudi pour arrondir les angles avec le président Emmanuel Macron avant de s’envoler pour Bruxelles. La position suédoise est similaire à la position danoise. Le gouvernement social-démocrate de Mette Frederisken a indiqué vouloir faire en sorte qu’un compromis aboutisse. L’intérêt particulier des deux royaumes scandinaves réside dans la capacité qu’auront l’un et l’autre de voir leurs gouvernements respectifs sortir gagnant de cette négociation. C’est déjà un pari réussi au Danemark, Mette Frederisken ayant obtenu le soutien de l’opposition libérale au Parlement danois. En Suède, Stefan Löfven compte maintenir jusqu’au bout cette attitude pour paralyser la progression des Démocrates suédois, situés à l’extrême droite, qui demeure la deuxième ou troisième force politique dans les intentions de votes.

Non, le véritable caillou dans la chaussure des Européens demeure les Pays-Bas de Mark Rutte. La visite officielle d’Emmanuel Macron fin juin à La Haye, rapidement suivi par Giuseppe Conte puis par Pedro Sanchez ne sont pas étrangères à la situation, pas plus que l’invitation d’Angela Merkel adressée à Mark Rutte pour qu’il se rende à Berlin au début du mois. Tel un stylite, le chef de gouvernement néerlandais fait monter les enchères en menaçant de mettre un veto batave au plan européen, même si ses trois spadassins finissent par apposer leur signature au Recovery Fund. Le Premier ministre n’a pas, d’après sa lecture personnelle des événements, à s’inquiéter outre mesure d’un veto néerlandais. Ce dernier est au zénith dans les sondages, avec des alliés peu encombrants depuis que la CDA du ministre des Finances Wopke Hoekstra se débat en interne pour savoir qui serait en mesure de se présenter aux élections législatives néerlandaises de mars 2021.

61% des Néerlandais rejettent le plan européen proposé par la Commission européenne et ces derniers considèrent Mark Rutte comme le meilleur Premier ministre d’après-guerre. C’est ainsi qu’il a déclaré, en cas de pressions de ses homologues, qu’il n’est pas « fait de massepain » – pâte friable – pouvant « supporter sans problème » cette pression. La seule véritable concession qu’il a apportée étant qu’il trouvait le projet de budget européen de Charles Michel plus présentable qu’en février. Aussi, il s’est décidé à ne pas ramener la biographie de Frédéric Chopin avec lui à Bruxelles.

Ce qui s’exprime ici est moins une attitude individualiste que la conséquence de la logique de l’Union européenne. Les élites pro-européennes ont beau jeu de vouloir dénoncer l’attitude des quatre frugaux. Mais ces derniers ne tentent-ils pas de respecter à la lettre le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ?

L’impétueux chef d’État néerlandais sait que sa position de leader des quatre frugaux sert à la fois les intérêts des Pays-Bas mais également les siens sur la scène politique intérieure. Ce dont ne se rend pas compte Mark Rutte est qu’il risque d’être rapidement isolé en cas de veto néerlandais. N’est pas le Royaume-Uni qui veut. De fait, la préservation de la monnaie unique et du marché commun sont ce qui a fait basculer Angela Merkel et son gouvernement dans le camp adverse. Le ministre des Finances allemand Olaf Scholz exerce d’ailleurs une pression sur Stefan Löfven et Mette Frederiksen. Plus inquiétant pour Mark Rutte, Angela Merkel, en conférence de presse avec son homologue italien, a mis en garde le chef d’État néerlandais et les autres frugaux en expliquant clairement qu’aucune concession réelle ne sera accordée sur une réduction globale du plan. Giuseppe Conte a ajouté, non sans acrimonie, que les quatre frugaux avaient tout intérêt à signer le plan, au risque que la destruction des économies du Sud ait un effet d’entraînement dans l’ensemble de la zone euro et plus largement au sein de l’Union européenne.

Le véritable problème est à l’échelle de l’Union

L’attitude qu’ont chacun des quatre États est certes sujette à caution. Mais les quatre frugaux ne sont pas les seuls à tenter d’obtenir des concessions sur le plan de relance et, par ricochet, sur le futur budget européen. La Hongrie et la Pologne, pourtant largement bénéficiaires du plan à venir, réclament à leur tour qu’aucune contrepartie en matière de respect de l’État de droit ne soit invoquée pour le prochain budget européen. La République Tchèque semble de son côté vouloir accepter le plan tel quel, mais à condition qu’elle bénéficie sur le prochain budget de rallonges.

Ce qui s’exprime ici est moins une attitude individualiste que la conséquence de la logique de l’Union européenne. Les élites pro-européennes ont beau jeu de vouloir dénoncer l’attitude des quatre frugaux. Mais ces derniers ne tentent-ils pas de respecter à la lettre le Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et le Traité de l’Union européenne (TUE), dont la naissance a été rendue possible par le Traité de Maastricht ? Dans un colloque organisé à Zurich en février 2019, Mark Rutte rappelait à juste titre qu’il était pour davantage d’Europe et pour un accroissement du rôle de cette dernière sur la scène géopolitique mondiale. Il ajoutait, non sans malice, que chacun devait en interne respecter scrupuleusement les règles fixées en commun et ratifiées par tous les États membres : « Mais un accord est aussi un accord en ce qui concerne l’euro et le Pacte de stabilité et de croissance. Car ici aussi, faire entorse aux règles peut contribuer à l’érosion du système tout entier et nous ne pouvons rien accepter de tel ».

La pandémie du coronavirus est bien venue ébranler l’édifice européen et son caractère exceptionnel oblige les États et l’Union européenne à activer des outils eux-mêmes exceptionnels. C’est d’ailleurs la ligne portée par l’Allemagne qui a effectué un retournement spectaculaire sur la question en quelques mois. Suffirait-il dès lors d’une crise exogène pour affriander les plus frugaux des Européens, alors que ce sont ces derniers qui se sont montrés, en apparence, comme les plus droits dans leur respect des institutions et des règles budgétaires ?

Prise dans cette configuration, cette analyse montre toute l’absurdité de l’architecture européenne qui oblige, in fine, à ce que les États se livrent, à coups d’artifices juridiques, à une concurrence rude et imparfaite. Les Pays-Bas sont l’un des pays qui a le plus profité de l’Union européenne, contrairement à la France ou à l’Italie mais personne ne s’était réellement ému jusqu’à présent du dumping fiscal exercé par les Néerlandais, tant que ces derniers respectaient le pacte de stabilité budgétaire. Le problème n’est donc pas tant que les Néerlandais se soient montrés plus malicieux dans leur gestion des affaires européennes que des règles édictées qui, de fait, montrent l’impasse, sinon la débâcle qu’offre l’Union européenne. Ce dont souffre l’Union européenne et son élite néolibérale est l’aboulie que même une crise de l’ampleur du Covid-19 ne semble que partiellement soigner. C’est cette même élite, qui, sans vergogne, n’a pas hésité à appliquer l’austérité, dont les conséquences sont loin d’être terminées, à la Grèce, à l’Espagne, à Chypre, au Portugal ou encore à l’Irlande. C’est encore cette même élite qui a, coûte que coûte, souhaité préserver la monnaie unique, avec les conséquences dramatiques que l’on mesure chaque jour au niveau du chômage et de la pauvreté, là encore au Sud de l’Europe.

De nombreux éditorialistes font mine de s’étonner de l’attitude des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark et de l’Autriche. Ils constatent à quel point ce sont d’affreux radins nocifs à l’intégration européenne. Mais de quelle intégration parle-t-on ? Une intégration qui consiste à poursuivre l’affaiblissement de nombreuses économies car trop divergentes les unes des autres ? Une intégration qui accepte en son sein le non-respect de la question des droits humains les plus élémentaires, à l’image de ce qui s’est déroulé durant la campagne présidentielle polonaise ? Ils oublient en définitive que le problème de ces interminables sommets européens est intrinsèquement, ontologiquement lié à la nature même de l’Union européenne et de sa construction.

Ce ne sont pas quelques milliards en plus ou en moins, à coup de prêts ou de subventions qui changeront quoi que ce soit au problème. Les élites néolibérales et autres cénobites eurobéats pourront toujours se consoler à coups de discours et autres arguties antiphonaires.