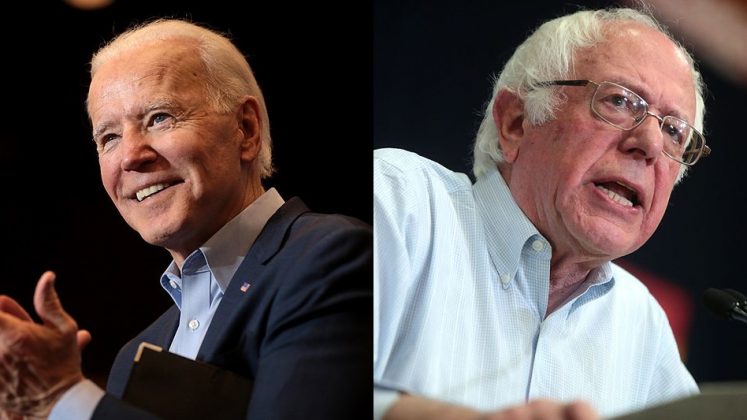

« Parier contre les États-Unis n’est jamais un bon pari… et les États-Unis vont continuer à parier sur la Corée du Sud1 ». Le 6 décembre 2013, à Séoul, le vice-président américain Joe Biden met en garde la présidente sud-coréenne Park Geun-Hye contre une éventuelle prise de distance avec son allié de toujours. Depuis sa libération du joug japonais (1905-1945), la nation est-asiatique est liée aux États-Unis par de nombreux accords de coopération, notamment en matière militaire. Une tutelle pesante pour la Corée du Sud, qui cherche à multiplier les échanges avec la Chine – que Washington veut contenir – et voit d’un mauvais oeil l’accroissement des tensions entre son voisin du Nord et l’Oncle Sam.

Sous ses airs vaguement menaçants, la formule de Joe Biden est à comprendre dans le contexte du débuts des années 2010 où l’antiaméricanisme de l’opinion sud-coréenne est prégnant et où le souvenir du mandat de Roh Moon-Hyun, placé sous le signe de l’indépendance vis-à-vis des États-Unis, est encore frais.

En approfondissant l’alliance militaire entre les deux pays, la présidence conservatrice de Lee Myung-Pak (2008-2013), puis celle de Park Geun-Hye (2013-2017) ont sans doute rassuré les États-Unis. Pourtant, l’intérêt d’une coopération si étroite avec l’allié américain s’amenuise à mesure que Pyongyang renforce ses capacités nucléaires et que la dépendance commerciale à l’égard de la Chine s’accroît.

Que la Corée du Sud ait « parié » sur les États-Unis lorsqu’elle sortait, exsangue, de trente-cinq années de colonisation japonaise peut se comprendre. Pour un pays ravagé par la guerre, l’allégeance à Washington pouvait paraitre bien peu de choses face à la perspective d’un redressement économique et aux garanties de sécurité. Aujourd’hui, la Corée du Sud dispose de la dixième armée mondiale, jouit d’une économie florissante et d’un statut de puissance régionale. Dans ces conditions, jouer la carte américaine ne semble plus aussi judicieux que par le passé.

Malgré la « déclaration de Washington », présentée le 26 avril 2023 par la Maison Blanche et réaffirmant les principes de coopération militaire entre les deux pays2, l’alliance américaine – toujours indispensable – n’est plus suffisante pour garantir la sécurité nationale sud-coréenne. Dans certains cas, la dépendance accrue de la Corée du Sud aux États-Unis peut même aller à l’encontre de ses intérêts économiques.

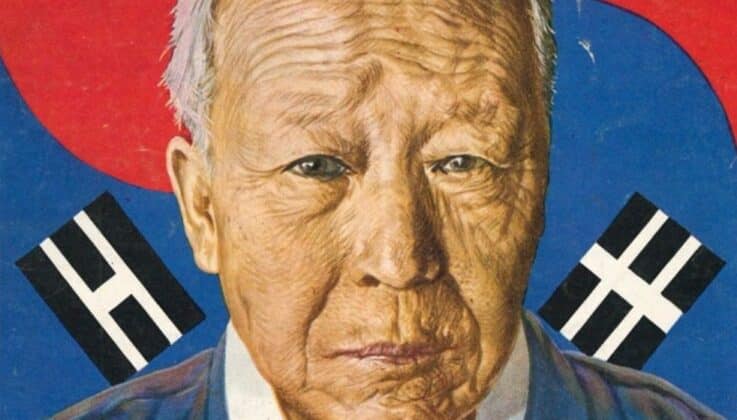

Rhee Syngman, militant indépendantiste en exil pendant l’occupation japonaise, obtient le soutien inconditionnel de l’Oncle Sam qui lui octroie les moyens nécessaires pour contrer le parti communiste et rallier l’opinion à la mouvance conservatrice.

Bien que la Corée du Sud ne remette pas fondamentalement en cause le partenariat défensif avec Washington, ses dirigeants sont de plus en plus sensibles à l’idée d’une autonomie stratégique et opérationnelle rééquilibrant les rapports de force au sein de l’alliance. En reprenant le contrôle de sa défense nationale, la Corée du Sud perd le risque d’être entrainée par son allié dans un conflit qu’elle n’a pas choisi et dont elle ne maîtrise pas le déroulement. Ainsi, son autonomisation lui permettrait d’imposer ses vues aux États-Unis et de subvertir un accord de défense qui, au départ, avait été pensé comme l’intégration d’un État périphérique et affaibli à la zone d’influence américaine.

L’aide militaire des États-Unis à la Corée du Sud, la coordination de leur politique extérieure et leur coopération économique ne datent pas d’hier. Pour comprendre comment s’est forgé cette alliance si pérenne, il faut remonter jusqu’en 1945. Au mois de septembre, la capitulation japonaise, suivie de l’abdication de l’empereur Hirohito, créent un vide politique dans la péninsule coréenne, soumise depuis 1905 au joug nippon.

L’axe Séoul-Washington, né des ruines de l’empire japonais

Le sort de la Corée est alors placé entre les mains des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui se répartissent le territoire en deux zones d’occupation lors de la conférence de Yalta. De part et d’autre du 38e parallèle, Soviétiques et Américains, respectivement responsables de la zone nord et de la zone sud, sont tenus d’assurer une transition pacifique vers un État coréen démocratique et indépendant. La tâche première des Alliés consiste à épurer l’administration locale, encadrer la restructuration économique du pays et garantir sa reconstruction.

Le défi à relever est de taille pour les États-Unis. Au sortir de la guerre, plus d’un million de ressortissants coréens doivent être rapatriés, les industries nationales – dont les cadres et la main d’œuvre qualifiée étaient majoritairement japonais – sont en crise et le chômage, comme l’inflation, touchent de plein fouet les travailleurs coréens.

Surtout, l’influence de l’ancien colonisateur est encore solide et demande à être neutralisée. Pour ce faire, les troupes américaines, dirigées par le général Hodge, débarquent à Incheon le 7 septembre 1945 et procèdent immédiatement au désarmement puis au rapatriement des forces japonaises. Très vite, un gouvernement militaire en zone sud (United States Army Military Government in Korea, USAMGIK) est mis en place par l’état-major américain le temps de porter au pouvoir des dirigeants locaux compétents.

Si la présence de puissances étrangères sur la péninsule devait être provisoire, la rapide montée des tensions entre les Deux Grands figent la situation. Le processus de décolonisation impulsé conjointement par les Alliés est saisi par la Guerre froide dès 1946 et, dès lors, les relations américano-coréennes s’établissent sur le mode de la tutelle. Plus précisément, la dépendance accrue des Coréens à l’aide matérielle et financière américaine raffermit l’emprise des États-Unis sur sa zone d’occupation3.

Fort de leur implantation dans la péninsule, les Etats-Unis n’hésitent pas à s’immiscer dans la vie politique coréenne. Dans un contexte de Guerre froide naissante, se prémunir contre le rival soviétique est primordial et justifie amplement l’ingérence. Dès son retour, Rhee Syngman, militant indépendantiste en exil pendant l’occupation japonaise, obtient le soutien inconditionnel de l’Oncle Sam, qui lui octroie les moyens nécessaires pour contrer la menace du parti communiste coréen (PCC) et rallier l’opinion publique à la mouvance conservatrice.

C’est chose faite à l’été 1946 mais il a fallu déployer des moyens drastiques. Pour éviter les « troubles à l’ordre public », les syndicats sont interdits, les journaux de gauche sont dissous et la répression s’abat sur la branche sud du PCC. Au mois d’octobre, les efforts de la droite sont récompensés puisque les élections consacrent une majorité conservatrice. Il est toutefois peu probable que le camp de Rhee Syngman ait remporté une si grande victoire sans l’intervention de l’USAMGIK qui s’arroge le droit de désigner directement la moitié des parlementaires siégeant à la Chambre.

Quoi qu’il en soit, la partie est gagnée. La Constitution est votée fin juillet 1948 et la République de Corée – dont Rhee Syngman devient le premier président – est proclamée le 15 août de la même année. Dans la mesure où les États-Unis ont participé activement à la construction de l’État sud-coréen, il n’est pas étonnant que les deux pays aient par la suite noué des liens aussi étroits. Mais c’est la guerre de Corée qui va davantage rapprocher les deux alliés. Menée sous la bannière des Nations Unies, le conflit n’en demeure pas moins principalement américain4.

L’objectif des États-Unis est simple ; il s’agit de tenir à distance, voire d’éradiquer un régime qui remet en cause le mode de production capitaliste. Après l’armistice, les logiques d’endiguement s’appliquent dans la péninsule et s’y expriment par le traité de défense mutuelle signé avec la République de Corée en octobre 1953. Par ce traité, les États-Unis s’engagent à protéger la Corée du Sud d’une éventuelle attaque du Nord et celle-ci doit, en contrepartie, accepter d’aligner sa politique étrangère sur celle du bloc occidental.

Dès lors que les États-Unis se trouvent à portée des missiles de la Corée du Nord et leur engagement à défendre activement la Corée du Sud commence à être mis en doute.

A première vue, l’accord semble avantageux pour le jeune État sud-coréen dans la mesure où il dispose de garanties solides contre un ennemi qui souhaite sa disparition. Dès 1954 et jusqu’au début des années 1970, environ 60 000 GI américains stationnent dans l’une des quatre bases américaines en Corée (respectivement situées à Incheon, Pyongtaek, Busan et Hosan) et le pays bénéficie de la dissuasion élargie des États-Unis ainsi que d’une aide matérielle et technologique conséquente.

En réalité, l’alliance militaire implique un très fort degré de dépendance et une certaine abdication de souveraineté. La question du commandement des armées illustre bien cette relation asymétrique. Pendant plus de quarante ans, le commandement des troupes coréennes, en temps de paix comme en temps de guerre, est confié au United Nations Command puis au Combined Forces Command (CFC) à partir de 1978, c’est-à-dire à un centre décisionnel dirigé par un général américain.

Ce n’est qu’en 1994 que le contrôle opérationnel des armées en temps de paix est confié à un officier sud-coréen. Depuis, l’échéance du transfert de compétence total n’a cessé d’être repoussé, à tel point que depuis 2014, plus aucun délai n’est fixé pour le rendre effectif5. En l’absence d’un état-major national, les États-Unis administrent de manière quasi-exclusive l’armée sud-coréenne. Cette situation de dépendance semble convenir aux dirigeants coréens tant que la dissuasion est efficace et permet au pays de prospérer. Mais le développement d’un programme nucléaire nord-coréen, en menaçant la crédibilité du « parapluie nucléaire » américain, change la donne au sein de l’alliance.

Nucléarisation de la Corée du Nord

Le 10 janvier 2003, la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) annonce officiellement son retrait du Traité de non-prolifération ; le premier de l’histoire. Lâchée par la Russie post-soviétique et entretenant des relations compliquées avec la République populaire de Chine (RPC), le régime nord-coréen se sent entouré d’ennemis et souhaite pouvoir assurer sa sécurité par ses propres moyens. Dans ce but, Kim Jong-Il lance un programme nucléaire qui aboutit à un premier essai en octobre 2006, suivi d’un deuxième en 2009, puis d’un troisième en 2013. Le choix du nucléaire est judicieux pour la Corée du Nord puisqu’il permet de rééquilibrer quelque peu le rapport de forces avec le Sud.

Cependant, il ne parvient pas tout de suite à faire vaciller l’alliance américano-coréenne. Au contraire, les balbutiements du nucléaire nord-coréen donne un nouveau souffle au partenariat avec les États-Unis qui avait été fortement critiqué pendant la présidence de Roh Moon-Hyun (2003-2008). Tant que les capacités nucléaires de la RPDC demeurent embryonnaires, la dissuasion américaine est suffisante pour décourager toute tentative d’invasion de la Corée du Sud.

La situation change en juillet 2017 lorsque la Corée du Nord procède à l’essai d’un missile balistique intercontinental (ICBM), le Hwasong-14. Ce premier test donne une nouvelle impulsion au développement du nucléaire nord-coréen et conduit à la mise au point du missile Hwasong-15, testé la même année. Dès lors, les États-Unis se trouvent à portée des missiles de la RPDC et leur engagement à défendre activement la Corée du Sud commence à être mis en doute. En effet, l’éventualité d’une riposte immédiate, conventionnelle ou nucléaire, à toute agression nord-coréenne devient incertaine dès l’instant où les ogives de Pyongyang menacent l’intégrité du territoire étasunien.

Or la Corée du Sud, par son manque de profondeur stratégique – Séoul n’est qu’à cinquante kilomètres de la zone démilitarisée – n’est pas en mesure de riposter après une première frappe du Nord6. C’est pourquoi elle doit impérativement anticiper l’ennemi et agir de façon préventive. Dans ces conditions, il est clair que la Corée du Sud ne peut pas prendre le risque d’une défection américaine.

L’engagement américain à défendre son allié doit être inconditionnel et prendre effet immédiatement sans quoi celui-ci se trouve vulnérable. D’autre part, maintenant que les États-Unis et la RPDC sont tous deux détenteurs de l’arme nucléaire et mutuellement à portée de tir, une escalade de tensions pourrait aboutir au déclenchement d’un conflit armé dans lequel la Corée du Sud serait entrainée malgré elle et dont elle serait probablement la première victime.

Pour Pékin, le THAAD constitue une menace pour sa sécurité, renforce la présence des États-Unis sur le territoire sud-coréen et préfigure l’avènement d’une alliance militaire trilatérale Washington-Séoul-Tokyo.

Face à ces incertitudes, la Corée du Sud tente tant bien que mal de s’émanciper de la tutelle américaine sans fâcher son partenaire, dont elle a toujours grand besoin. Les avancées sont timides mais significatives. Premier pas vers l’autonomie, le Korea Air and Missile Defense System est un dispositif de défense anti-aérienne qui, tout en étant indépendant dans sa mise en œuvre opérationnelle, utilise du matériel américain.

Plus récemment, le gouvernement sud-coréen a révélé son projet d’achat – voire de construction – de plusieurs sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), jugés indispensables à la sécurité nationale7. Si la Corée n’est pas prête de sortir du giron américain, elle s’engage à petits pas vers une politique de défense plus autonome.

L’intégration régionale sacrifiée sur l’autel du grand jeu américain

L’alliance américaine n’est pas seulement contraignante, elle est aussi très coûteuse. Depuis sa création en 1991, le Special Measure Agreement (SMA) permet de répartir les coûts de la présence militaire américaine sur le sol coréen dans des proportions qui sont renégociées chaque année. Ainsi, la Corée du Sud prend en charge une partie des frais liés à l’entretien des troupes, à la maintenance des matériels et à l’actualisation des systèmes d’armes. Depuis quelques années, les discussions américano-coréennes autour du SMA sont assez tendues.

Alors qu’entre 2014 et 2018, Séoul paie déjà annuellement 866 millions de dollars dans le cadre du SMA, Donald Trump exige une augmentation de la participation coréenne de l’ordre de 400%8. Le gouvernement sud-coréen propose, lui, une augmentation de 13% seulement. Naturellement, les négociations tournent court et la situation ne se débloque qu’avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Ainsi, en 2021, la Corée du Sud assume un peu plus d’un milliard de dollars de frais liés à la présence américaine alors que le pays effectuent des dépenses colossales pour maintenir sa supériorité conventionnelle sur le Nord.

Sur le plan diplomatique, l’alignement sur Washington peut aussi être un poids. A plusieurs reprises, la dépendance aux États-Unis a affecté négativement les relations sino-coréennes. Or la Corée du Sud ne peut se permettre de tourner le dos à la Chine. Depuis 2004, la RPC est son premier partenaire commercial et, en 2019, les exportations vers la Chine s’élevaient à 173,6 milliards de dollars9. Séoul tient donc une position délicate et doit ménager son voisin tout en maintenant la coopération avec les États-Unis pour assurer sa sécurité. Les efforts coréen pour tenir sa « politique d’équilibriste » sont manifestes.

Dans la mesure où il est perçu comme un instrument américain pour limiter l’influence de la Chine, la Corée du Sud a toujours refusé d’intégrer le Quadrilateral Security Dialogue, dit Quad, réunissant les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie. Toutefois, ces démarches ne semblent pas suffisantes et les concessions faites à l’allié américain pour sa sécurité perturbent sérieusement les rapports de la Corée avec la Chine. En 2017, la Corée du Sud cède aux demandes répétées de la Maison Blanche10 et accepte le déploiement du système de défense anti-missile américain THAAD, intensifiant ainsi la militarisation de la péninsule. La réaction chinoise ne se fait pas attendre.

Pour Pékin, le THAAD constitue une menace pour sa sécurité, renforce la présence des États-Unis sur le territoire sud-coréen et préfigure l’avènement d’une alliance militaire trilatérale Washington-Séoul-Tokyo.11 La RPC met alors en place des sanctions économiques drastiques, qui touchent plusieurs secteurs mais affectent particulièrement le tourisme sud-coréen dans la mesure où le pays subit une baisse de fréquentation de 66% par rapport à l’année précédente.

L’impact global est estimé à 10 milliards de dollars, un montant non négligeable pour l’économie coréenne.12 Malgré la visite officielle du président Moon en décembre 2017 et la déclaration de la ministre des Affaires Etrangères, selon laquelle le gouvernement sud-coréen « ne participera pas au système de défense antimissile américain ; et […] n’a pas l’intention de transformer la coopération tripartite États-Unis-Corée du Sud-Japon en une alliance militaire »13, la RPC ne fléchit pas.

L’épisode du THAAD illustre bien le choix cornélien auquel se trouve confrontée la Corée du Sud ; garantir la sécurité nationale par l’approfondissement de l’alliance américaine se fait au prix des relations commerciales avec la Chine. Séoul a donc tout intérêt à prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis et à tendre vers une politique de défense autonome. Dans cette perspective, la mise en œuvre d’un programme nucléaire national est une solution envisageable.

Vers une nucléarisation de la Corée du Sud ?

Après la timide tentative du président Park Chung-Hee en 1975, les gouvernements coréens successifs ont systématiquement refusé d’engager un programme nucléaire. Jusqu’à la fin des années 2000, ce refus était justifié par l’affaiblissement des capacités militaires conventionnelles de Pyongyang – la plupart des systèmes d’armes n’ayant pas été modernisés depuis les années 1960 – et par l’état de délabrement dans lequel se trouvait alors l’économie nord-coréenne.

Yoon Suk-Yeol a réaffirmé son attachement au partenariat américano-coréen par la déclaration de Washington. Il semblerait que l’alliance avec les États-Unis ait encore de beaux jours devant elle.

La menace d’une invasion par le Nord perdant de sa force, investir dans la mise au point d’une bombe atomique ne constituait plus une priorité absolue. A la suite des premiers essais nucléaires nord-coréens, la politique extérieure de Séoul s’établit sur le principe d’une dénucléarisation totale et immédiate de la péninsule, ce qui implique le démantèlement des sites de production et des centres de recherche ainsi que la mise à l’arrêt des centrales nord-coréennes.

Pour Lee Myung-Bak comme pour Park Geun-Hye, la fin du programme nucléaire nord-coréen est une condition sine qua non à la levée des sanctions internationales et à la reprise des négociations. Naturellement, cette politique empêche la Corée du Sud de se doter de l’arme atomique ; comment justifier le lancement d’un programme nucléaire quand la dénucléarisation est exigée de l’adversaire ? Si Moon Jae-In adoucit un peu la position intransigeante des dirigeants précédents en proposant une interruption graduelle du programme, il n’abandonne pas la dénucléarisation comme objectif de long terme. Pourtant, la Corée du Nord ne semble pas prête à sacrifier ses ambitions nucléaires.

Aux yeux de Kim Jong-Il et de son successeur, le nucléaire est une composante majeure, si ce n’est la clé de voute, du système défensif nord-coréen. Agressée de toutes parts, sans véritable allié, la RPDC juge primordial de pouvoir assurer sa sécurité de manière indépendante. En ce sens, le régime doit pouvoir rivaliser avec la Corée du Sud – qui le surclasse sur le plan conventionnel – et se faire respecter des grandes puissances. L’arme atomique constitue donc un moyen d’exister et de se faire entendre sur la scène internationale. Cette politique étrangère « réaliste » est alimentée par des considérations idéologiques. Alliant communisme et nationalisme, la doctrine nord-coréenne du Juche consacre les principes d’indépendance nationale et d’autosuffisance dont la dissuasion nucléaire est l’expression la plus aboutie.

En 2009, le ministère des Affaires étrangères nord-coréen déclare « ne jamais abandonner son programme nucléaire quelles que soit les circonstances »14 et, jusqu’à présent, aucune sanction n’a été suffisamment contraignante pour le faire changer d’avis. Pour toutes ces raisons, l’arrêt complet du programme nord-coréen est un fantasme qui paralyse les relations intercoréennes et empêche la Corée du Sud d’envisager sérieusement l’option nucléaire.

Acquérir l’arme atomique est pourtant doublement avantageux pour la Corée du Sud. D’une part, dans un contexte où la dénucléarisation est impossible, une capacité de dissuasion sud-coréenne garantirait une supériorité militaire totale sur le Nord. D’autre part, en faisant basculer le rapport de force intercoréen en sa faveur, Séoul réduirait considérablement sa dépendance à Washington. Devenue puissance nucléaire, la Corée du Sud n’aurait plus à faire reposer sa sécurité nationale sur la dissuasion élargie des États-Unis, ce qui lèverait de facto les incertitudes quant à l’engagement américain et rendrait possible une politique extérieure plus souple à l’égard de ses partenaires régionaux.

Bien que les dirigeants sud-coréens rechignent à s’engager sur cette voie, la solution nucléaire n’est en aucun cas un objectif inatteignable. Comme l’a souligné le président Yoon Suk-Yeol dans son discours du 11 janvier dernier, la Corée du Sud est un État dit « du seuil », c’est-à-dire un État disposant des capacités technologiques nécessaires à la mise au point de l’arme atomique mais n’ayant pas encore franchi le pas dans cette direction. Forte de sa maîtrise civile de l’atome, la Corée du Sud serait en mesure de produire sa première arme en l’espace de six mois15, le temps de construire des usines de retraitement du plutonium.

De surcroît, il y a fort à parier que Séoul n’aurait pas à subir de sanctions juridiques dans l’éventualité où il développerait un programme nucléaire national. L’article X du Traité de non-prolifération précise que « chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays ». Pour certains observateurs, la menace nucléaire nord-coréenne constitue bel et bien un « évènement extraordinaire » pouvant rendre légal et légitime le retrait sud-coréen du TNP.16

Si l’opinion publique sud-coréenne se montre de plus en plus favorable à l’élaboration d’une capacité nucléaire nationale17, le débat reste entier parmi les spécialistes. Pour beaucoup, le choix du nucléaire présente des inconvénients indéniables et met en péril la prospérité économique ainsi que le statut international de la Corée du Sud, sans parler du risque de perdre le soutien américain. La production d’armements nucléaire en quantité suffisante pour constituer une dissuasion sérieuse mobiliserait des ressources humaines et financières considérables, constituant un manque à gagner non négligeable pour l’industrie d’armement conventionnel.

Ainsi, le développement d’un programme nucléaire aurait un impact négatif sur les exportations sud-coréennes d’armes et de matériel militaire18. Ce n’est pas tout, le nucléaire civil serait également affecté, tant sur le plan des exportations et des investissements à l’étranger – que Washington pourrait compromettre en suspendant les autorisations pour l’usage des technologies nucléaires américaines – que sur celui de la production d’électricité à destination du marché intérieur19.

Prenant la mesure de ses propos du 11 janvier, Yoon Suk-Yeol est rapidement revenu sur ses allégations au sujet du nucléaire militaire et a réaffirmé son attachement au partenariat américano-coréen par la déclaration de Washington. Il semblerait donc que l’alliance avec les États-Unis ait encore de beaux jours devant elle.

Notes :

1 Scott. A. Snyder, “Biden’s Bet on South Korea Squeezed on All Sides”, Council of Foreign Relations, 6 décembre 2013.

2 Emmanuelle Maitre, Antoine Bondaz, « La déclaration de Washington : un nouvel épisode pour la dissuasion américaine élargie en Corée du Sud ? », FRS, Bulletin n°109, mai 2023

3 Entre 1946 et 1948, ce sont plus de 700 000 tonnes de denrées alimentaires qui sont livrées en zone Sud par les Américains, voir Ivan Cadeau, La guerre de Corée, 1950-1953, Perrin, 2016.

4 Entre 1950 et 1953, les États-Unis investissent 50 milliards de dollars et déploient 1,8 millions de soldats, voir Ivan Cadeau, op. cit.

5 Rémy Hémez, « L’alliance militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis sous Moon Jae-In, 2017-2022 », Revue Défense Nationale, n°850, 2022, p. 102

6 Rémy Hémez, « Corée du Sud, une puissance militaire entravée », Monde Chinois, n°53, 2018, p. 43

7 Rémy Hémez, « La marine de la Corée du Sud : de la défense côtière aux sous-marins nucléaires ? », Revue Défense Nationale, n°805, 2017, p. 54

8 Rémy Hémez, « L’alliance militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis sous Moon Jae-In, 2017-2022 », Revue Défense Nationale, n°850, 2022, p. 101

9 Jianguo Huo, “Cooperation with China, Crucial to South Korean Economy”, Global Times, 4 août 2020

10 Antoine Bondaz, « La réaction chinoise au déploiement du THAAD, illustration du dilemme sud-coréen », FRS, note n°09, 2017

11 Antoine Bondaz, « Chine/Corée du Sud, une frustration réciproque », Politique Etrangère, numéro d’été, 2021, p. 32

12 Ibid, p. 32

13 Ibid, pp. 32-33

14 Cheong Seong-Chang, « Les options de la Corée du Sud face à la menace nucléaire nord-coréenne », Monde Chinois, n°53, janvier 2018, p. 53

15 Emmanuelle Maitre et Antoine Bondaz, « Tentations nucléaires en Corée du Sud », FRS, bulletin n°106, février 2023, p. 7

16 Jennifer Lind, Daryl G. Press, “Should South Korea build its own nuclear bomb ?”, Washington Post, 7 octobre 2021, mentionné par Emmanuelle Maitre dans « Le droit de retrait du TNP », FRS, bulletin n°106, février 2023

17 Selon un sondage de Gallup Korea, 76% des interrogés estiment pertinent de développer un arsenal nucléaire national pour contrer la menace nord-coréenne et 77% qualifie la dénucléarisation de la Corée du Nord d’impossible, voir « 7 of 10 South Koreans support independent development of nuclear weapons », Korea JoongAng Daily, 30 janvier 2023

18 Siegfried S. Hecker, “The Disastrous Downsides of South Korea Building Nuclear Weapons”, 38th North, 30 janvier 2023

19 Ibid