Make the Nation Great Again. Le jugement de la Cour Constitutionnelle allemande sur le programme d’achat de la Banque Centrale Européenne du 5 Mai 2020 a fait l’effet d’une bombe. Derrière les débats techniques sur la politique monétaire, le débat politique qu’il lance est fondamental : l’Union européenne est-elle une simple association d’États seulement reliés entre eux par des traités de droit international public que chaque cour constitutionnelle nationale peut remettre en question à sa guise ? Ou bien est-elle une construction juridique et politique sui generis, dont l’objet est la constitution progressive d’une communauté politique transnationale, d’une démocratie fonctionnelle et légitime, avec en perspective éventuelle les fondements d’un État Hobbesien ? C’est cette alternative qui écartèle les Européens depuis les débuts de l’aventure, que le Brexit a tranchée pour le Royaume-Uni en 2016 – et qui se repose aujourd’hui avec acuité existentielle, alors que la succession de crises fragilise l’édifice. Par Shahin Vallée, ancien conseiller économique d’Herman Van Rompuy et du Ministre de l’Économie Emmanuel Macron, et Édouard Gaudot, consultant en Affaires européennes, ancien conseiller politique du groupe Verts/ALE au Parlement européen.

Malgré les espoirs nés dans l’effondrement du mur de Berlin, il faut cependant reconnaître que l’ordre institutionnel forgé dans les Traités n’a pas produit l’union politique européenne démocratique et solidaire promise de Maastricht à Lisbonne. Dans le monde de choix démocratiques auxquels nous sommes habitués, les procès du pouvoir se mènent au moment des élections, qui prononcent leur verdict par les urnes et engagent les sanctions. Pour les institutions internationales, ce moment n’existe pas. Quant à l’Union européenne, ce mélange de technocratie, de fédéralisme différencié, de diplomatie internationale, d’institutions intergouvernementales et d’élections parlementaires démocratiques produit une responsabilité diffuse impropre à la sanction électorale, et toujours à même d’escamoter la culpabilité. Première difficulté d’un procès de l’Europe : qui se tiendrait dans le box des accusés ? La Commission, qui n’est en théorie qu’un gardien des règles ? Le Conseil, qui fait ce que les États veulent ? Le Parlement, qui aimerait faire ce qu’il veut ? L’Eurogroupe, qui n’a d’existence que de facto et aucune de jure ? La BCE, qui ne répond à personne ?

En France, certains se prennent à rêver que cette énième crise soit le coup de grâce pour l’Union européenne, la fin du doux rêve fédéraliste, nous offrant l’occasion tant attendue de nous affranchir de traités étroits et de dogmes dépassés, pour retrouver la grandeur d’une souveraineté nationale oubliée. Mais si le procès se justifie, l’alternative reste floue. Par quoi devrait-on remplacer un cadre multilatéral défaillant ; par quoi pourrait-on remplacer l’UE ? Les interdépendances que la crise sanitaire actuelle met en exergue de manière si brutale ne disparaîtront pas avec un quelconque retrait des institutions internationales ou européennes. Comment les nations souveraines résoudraient-elles mieux les problèmes bien réels de coordination internationale et de gestion des interdépendances ?

Car avec les multiples procès défouloirs de Bruxelles, on s’attendrait à la seule conclusion évidente : sortir de l’UE. Sortir des traités, dénoncer les liens juridiques, économiques, sociaux accumulés depuis 1957 dans le cadre des communautés européennes, et suivre la voie tracée par le Royaume Uni. Cette tentation existe et grandit notamment en Italie, mais elle reste pour le moment minoritaire en France. Est-ce parce que l’agenda du Frexit a été accaparé par une extrême droite inconséquente ? Est-ce parce que le plan A et le plan B des insoumis pour ordonner leur stratégie européenne est en réalité le fruit d’un compromis interne fragile ? Ou est-ce parce qu’au fond les Français n’ont pas encore complètement renoncé à l’idée que l’on pouvait changer l’Europe et que l’on pouvait sortir par le haut à la fois du renoncement et de la dénonciation en menant une nouvelle politique européenne transnationale s’appuyant sur la nature multidimensionnelle et diffuse du pouvoir européen pour imposer un agenda de changement radical ?

Résoudre la « question allemande »

Face au marasme d’une Europe impuissante, divisée, contrainte par ses dogmes, partiellement capturée par les intérêts privés, il existe cependant un chemin de transformation profonde des institutions, du fonctionnement et de la politique européenne. Ce chemin est tortueux car le pouvoir en Europe est diffus et horizontal. C’est la raison principale des échecs continentaux d’Emmanuel Macron, qui a trop longtemps cru que la politique en Europe pouvait se régler exclusivement au Conseil européen et s’imposer à la force du poignet de la volonté d’un « grand pays » ou simplement par le biais d’accords franco-allemands négociés dans le huis-clos des réunions bilatérales – comme nous l’avions détaillé dans « la double impasse européenne » il y a un an[1].

En fait, le diagnostic sur les blocages de l’Europe doit en passer par une analyse rigoureuse du verrou et de l’exceptionnalisme allemand que la dernière décision de la Cour de Karlsruhe met en exergue. Car dans une UE post-Brexit il devient impossible de faire du Royaume-Uni le responsable des inerties communautaires – et l’Europe redécouvre ainsi la pressante centralité de la « question allemande »[2]. L’Allemagne est un verrou d’autant plus central qu’elle est liée à deux regroupements devenus incontournables : d’une part la nouvelle ligue hanséatique qui s’est renforcée après la décision britannique de sortir de l’UE en devenant l’axe fort de résistance du néolibéralisme nordique et de l’ordolibéralisme allemand ; d’autre part le bloc de Visegrad aux contours mouvants, mais structuré autour des gouvernements nationalistes illibéraux en Pologne et en Hongrie. À la croisée de ces deux axes, l’Allemagne est plus que jamais au cœur du jeu européen et capable de mobiliser l’une ou l’autre de ces coalitions sans être au front. En comparaison, malgré ses caractéristiques qui la rattachent au nord autant qu’au sud, la France aujourd’hui hésite à basculer vers ses partenaires méditerranéens et se montre incapable de construire des coalitions alternatives dans la durée, finissant plus souvent isolée que centrale.

La conséquence est que, si l’on doit définir le souverain comme celui qui décide en dernier ressort, qui décide en temps de crise, alors la souveraineté européenne siège, pour une grande partie, à Berlin et non à Paris, ou Bruxelles. Réunification, élargissement, crise de la zone euro[3], crise de l’accueil des réfugiés, et cette fois-ci peut-être crise du coronavirus : à chaque tournant important l’Allemagne sort renforcée, plus influente et plus affirmée. Ce qui assurément perturbe autant l’Europe que la relation de l’Allemagne vis-à-vis de l’Europe. Incapable d’internaliser sa nouvelle puissance comme un « hegemon bienveillant » le ferait, et en même temps incapable d’y renoncer, car elle continue de se vivre comme un petit pays dont les actions n’influencent ni l’Europe ni le monde[4].

Pour le reste du continent, cet ambivalent Deutschland Über Alles est particulièrement traumatique. Pour ses voisins Pologne, Italie, Grèce, et pour la France bien sûr. L’Allemagne est au cœur de toutes nos obsessions collectives, de nos affronts nationaux, de nos fiertés blessées[5]. Tout procès de l’Europe est en filigrane celui de l’Allemagne. Car l’Allemagne est le centre de gravité politique de l’Union mais aussi le barycentre du rapport français à l’Europe[6]. Hier Bruxelles était le cheval de Troie de la mondialisation néolibérale au service des intérêts des multinationales américaines, aujourd’hui elle serait au service de l’ordolibéralisme allemand. Malgré ses raccourcis discutables, cette thèse trouve une forme de validation empirique tant les forces économiques à l’œuvre sur le continent ont pu servir profondément les intérêts économiques allemands : l’intégration par le Mittelstand allemand de l’Europe de l’Est dans sa chaîne de production, la relative sous-évaluation de l’euro favorisant la compétitivité des exports, la fuite de capital financier et humain vers l’Allemagne pendant la crise de la zone euro réduisant les coûts de financement et augmentant les capacités productives de l’économie allemande sont autant de puissants accélérateurs de la divergence et de la domination économique allemande.

Cependant, le « couple » franco-allemand (qu’on appelle plutôt, moins romantiquement, un « partenariat » outre-Rhin) est une des figures indépassables et imposées de la politique européenne française. Depuis l’explosion du Système monétaire européen et la crise du franc, résolue grâce au concours de la Bundesbank, pour l’élite politique et administrative du pays, l’Allemagne est indépassable. En réalité, dès la signature du Traité de Maastricht et l’ordonnancement d’un système monétaire européen dont les forces gravitationnelles tournent autour du Deutsche Mark, la possibilité d’un hegemon monétaire puis politique progresse[7]. En France, d’ailleurs, la campagne référendaire de 1992 a moins tourné autour du traité que du voisin germanique. Il fallait voter « non » parce que ce nouveau géant allait dominer l’Union européenne ; il fallait voter « oui », car c’était le seul moyen de brider la puissance retrouvée d’une Allemagne enfin réunifiée.

Le traumatisme que constitue la panique bancaire française à l’été 2011 et la dégradation de la note souveraine, la fameuse perte du AAA de la France début 2012 ajoute une perception de dépendance financière au traditionnel complexe d’infériorité politique. C’est ainsi qu’on a vu le président François Hollande qui avait promis en campagne, la fleur au fusil, de renégocier le traité budgétaire (TSCG) imposé par l’Allemagne fin 2011, se coucher dès le conseil européen de juin 2012, convaincu par ses conseillers diplomatiques et par le Trésor qu’en menant ce projet à terme dans les circonstances financières fragiles du moment, il mettrait en péril le fragile équilibre diplomatique européen et la signature de la France.

On pourra pourtant tourner la question dans tous les sens, mais c’est inévitable : pour la France, plus encore que pour ses partenaires, « faire l’Europe » c’est résoudre « la question allemande ». Cette question qui sous-tend tout l’ordre européen moderne – depuis 1648 : l’Allemagne, ce danger quand elle est trop forte, car elle veut étendre son espace vital de l’Atlantique à l’Oural. L’Allemagne, ce danger quand elle est trop faible, car le vide géopolitique qui se creuse au cœur du continent devient vite un vortex mortel où s’engouffrent les forces concurrentes de ses voisins. L’Europe ne peut se penser sans elle, et l’Allemagne ne peut se penser hors de l’Europe[8].

Ce problème politique européen que constitue l’Allemagne représente un obstacle majeur sur le chemin de l’intégration politique du continent car il nourrit un sentiment de défiance à l’encontre des institutions européennes considérées désormais comme le masque hypocrite derrière lequel l’hegemon allemand[9] qui ne dit pas son nom impose au reste du continent ses préférences politiques[10]. C’est la raison pour laquelle l’attaque en règle de la Cour Constitutionnelle allemande contre la Cour de justice de l’Union européenne et la remise en cause de la prééminence du droit européen sur les ordres juridiques nationaux est si fondamentale. Ce qui se joue n’est pas que l’impression diffuse d’une Europe allemande, mais une Cour Constitutionnelle dictant aux autres son ordre juridique – et par là même, l’ordre politique qu’elle sous-tend.

Comprendre le problème européen de l’Allemagne

Mais pour résoudre la question allemande, il faut chercher à comprendre ici non plus le problème allemand de l’Europe que l’on dénonce facilement à Varsovie, Paris ou à Rome, mais aussi le problème que constitue l’Europe pour l’Allemagne – et le traiter avec sérieux. On entend souvent reprocher à Berlin son amnésie : l’annulation de la dette de 1953, d’une part, sans cesse prise en exemple par l’ancien Premier ministre grec Alexis Tsipras ; ou encore, la CECA, qui servit autant à créer les premières solidarités continentales qu’à blanchir le trésor de guerre des Krupps et autres financiers du parti nazi.

Évidemment, l’Europe est une façon pour l’Allemagne de porter et de s’affranchir de son Fardeau de la mémoire[11]. Prisonnière du continent, l’Allemagne se raccroche à l’Union européenne pour la rédemption de son passé sanglant. Son opinion publique et sa classe politique font profession de foi européenne en permanence et plébiscitent quotidiennement la sacralité de l’axe franco-allemand. Mais derrière le sentiment omniprésent d’en faire beaucoup pour l’Europe – trop disent justement les électeurs de son extrême droite, l’AfD – l’Allemagne en réalité n’accepte globalement plus pour autant que ce travail mémoriel se fasse au prix de ses intérêts économiques ou de la représentation qu’elle en a. Elle développe ainsi une forme grandissante de patriotisme économique et constitutionnel[12] érigé en modèle pour l’Union européenne. Celui-ci s’affirme aujourd’hui suffisamment pour qu’il ne soit plus possible de l’éluder. L’intégration européenne n’est plus un projet politique neutre – mais une projection de puissance, ce que soulignait Ulrich Beck dans son essai Non à l’Europe allemande[13].

Il est ainsi frappant de constater que le SPD par la voix des ministres des Affaires étrangères et des Finances[14], comme la CDU[15], continue de promouvoir un modèle d’intégration dans lequel le Bundestag est de fait un parlement primus inter pares. La longévité d’Angela Merkel à la tête de la chancellerie allemande fausse quelque peu la perspective. Mais si l’on peut toujours spéculer sur ce qu’eût été l’attitude d’un Helmut Kohl, bien plus sensible aux enjeux de la solidarité européenne que son héritière[16], il faut souligner que les trois grandes familles politiques allemandes ont désormais toutes participé à l’exercice du pouvoir pendant ces quinze dernières années et ont ainsi contribué à la formation d’un consensus transpartisan sur le statu quo – contesté presque uniquement par l’AfD pour qui la sortie de l’Allemagne, sinon de l’UE, au moins de l’euro, est une réelle option politique.

Pourtant, malgré la réussite de sa réunification permise par l’Union, malgré la réunification du continent et l’ouverture à l’Est, aboutissement d’une Ostpolitik transformée en véritable stratégie industrielle et économique, malgré son succès à imposer ses réponses à la crise de la zone euro dont elle est sortie formidablement renforcée dans sa domination du continent, l’Allemagne fédérale, moteur et modèle du fédéralisme européen est néanmoins en proie aux doutes[17]. Ces doutes sont de plusieurs ordres et traversent l’élite politique et la société. Ils doivent être compris et traités aussi sérieusement que possible par les partenaires de Berlin.

Ils sont démocratiques d’abord. L’échec du projet de Traité Constitutionnel pour l’Europe en 2005, dans un pays marqué par ce que Habermas appelle le « patriotisme constitutionnel »[18], a été vécu comme un choc violent et une forme incompréhensible de trahison du projet commun par la France. Le Traité de Lisbonne qui l’a suivi a été jugé, y compris par la Cour Constitutionnelle allemande[19], comme insuffisant au regard de l’exigence de démocratisation des institutions européennes. Ce que la Cour conclut notamment sur la nature faiblement démocratique du Parlement européen[20], à cause de la sous-représentation de certains pays, est un des fondements aujourd’hui de la réticence allemande vers un plus grand transfert de souveraineté et de moyens financiers au niveau européen.

Ce scepticisme a alimenté, mais a aussi été instrumentalisé pour encourager, le développement, notamment pendant la crise de la zone euro, d’une gouvernance de plus en plus inter-gouvernementale ; à la fois pour limiter les engagements financiers allemands et assurer le contrôle parlementaire du Bundestag, considéré comme l’unique source de légitimité démocratique. Le dernier jugement de la Cour Constitutionnelle[21] s’inscrit dans cette tradition. Mais il pose une question fondamentale sur les limites démocratiques d’une architecture politique qui interdit dans le droit les transferts et la solidarité budgétaire alors qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement et à la survie de l’édifice.

Toute la question est cependant de savoir si les juges constitutionnels sont de bonne foi et souhaitent forcer un changement des Traités et une démocratisation de l’UE capable d’établir les fondements d’une fédération en construction. Ou est-ce que selon eux, l’Union serait simplement destinée à rester un groupe d’États souverains ayant transféré par un traité de droit public international quelques compétences à des institutions communes ? Ce sujet reste fondamentalement non-tranché en Allemagne (mais en réalité il ne l’est pas plus en France ni ailleurs en Europe).

Ils sont financiers ensuite. Car la crise de la zone euro a mis à nu l’incohérence fondamentale du Traité de Maastricht. Le compromis qui en sous-tend la logique est celui d’une architecture bancale, acceptée par la France pour convaincre une Allemagne rétive à la monnaie unique, qui repose sur l’absence de solidarité budgétaire – dont les Allemands n’étaient prêts à parler qu’à l’issue de l’intégration politique et de la convergence économique selon la « thèse du couronnement » chère à la Bundesbank. Or, la crise a révélé que malgré cet accord de façade, la solidarité budgétaire (la très redoutée Transferunion) s’avérait inévitable et qu’elle adviendrait sous une forme ou sous une autre : la grande peur allemande de se retrouver financièrement responsable pour une Europe sur laquelle elle n’a aucune prise. Toute la stratégie de l’Allemagne, partagée par l’ensemble de sa classe politique est donc double : « limiter la facture » et maximiser le contrôle exercé sur la politique économique des États membres débiteurs, pour limiter les risques contingents. Cette logique est parfaitement défendable dans le cas d’un créancier inquiet, mais elle crée une spirale politique européenne destructrice dont l’Allemagne perçoit peu les risques politiques (montée de l’extrême droite, désaffections politiques et forces centrifuges) et de toute façon sans parvenir à s’en extraire.

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, à la faveur de la crise du coronavirus qui devrait pourtant mobiliser un élan de solidarité budgétaire sans équivoque, la réponse allemande, y compris à gauche, est d’imposer l’utilisation du Mécanisme européen de stabilité – permettant, le cas échéant, un contrôle politique sur les choix budgétaires du pays en échange du soutien financier. Cette logique que Jean-Claude Trichet a appelé le « fédéralisme par exception »[22] (en l’endossant de fait et en se posant de fait en allié de cette stratégie) répond à l’angoisse financière allemande mais sème les graines d’une crise politique profonde. Elle est aidée dans cette démarche par la faiblesse financière chronique des pays du Sud qui ne peuvent durablement s’y opposer et par le manque de constance et les démissions en France, qui a à nouveau capitulé et abandonné en rase campagne ses partenaires de coalition aux négociations de mars-avril à l’Eurogroupe[23].

Enfin, l’Allemagne souffre d’une angoisse stratégique dont l’intégration européenne est un accélérateur. En effet, le développement d’une plus forte intégration européenne dans le domaine militaire est source d’inquiétude outre-Rhin car elle conduit à mettre en question deux tabous profondément ancrés dans l’identité allemande d’après-guerre. Le premier est celui d’une Allemagne largement démilitarisée de fait et d’une diplomatie profondément non-interventionniste ; le second est celui d’une garantie de protection américaine qui autorisait l’Allemagne à se comporter comme une grande Suisse largement non-alignée. Cette position a été remise en cause à deux reprises : lors de la guerre des Balkans et lors de la guerre en Irak, mais sans conséquence géopolitique majeure. Aujourd’hui, le retour d’une politique russe agressive et surtout le désengagement américain forcent Berlin à repenser profondément son positionnement vis-à-vis de l’usage de l’outil militaire et de son inscription dans un cadre européen.

Il ne faut pas sous-estimer ni le bouleversement que constituerait cette rupture avec la tutelle américaine ni les inquiétudes légitimes associées à l’entrée dans une coopération militaire renforcée avec des pays comme la France à l’interventionnisme vif, notamment dans le périmètre mouvant de son pré-carré colonial. C’est d’ailleurs la clause d’intégration des défenses nationales qui a constitué la plus grosse concession allemande aux insistances françaises, lors de la signature du traité d’Aix-la-Chapelle en 2019. Néanmoins, la dernière décision du gouvernement allemand de s’engager dans un programme d’achat de chasseurs F18 Américains pour rester au sein de la garantie nucléaire américaine est ici révélatrice de cette incapacité à dépasser un réflexe que tous les cercles dirigeants savent pourtant non seulement anachronique mais aussi potentiellement dangereux.

La profondeur de ces plis de la politique allemande rend malheureusement peu crédible l’espoir qu’un simple changement de gouvernement ou de majorité en Allemagne bousculerait les dispositions profondes de ce qui est graduellement devenu l’Empire du milieu de l’Europe. En réalité, même les Verts allemands ont montré notamment lors des brèves négociations de coalition à l’automne 2017 qu’ils auraient probablement sacrifié une grande part de leur agenda européen à la faveur de leurs priorités climatiques. Et que dire, par exemple, de leurs réticences à endosser un Buy European Act, de peur des représailles commerciales qui pèseraient sur les exportations allemandes ?

Plutôt que de constater l’impasse et se retrancher dans les stéréotypes culturels et d’abandonner la bataille politique, il faut s’attacher à résoudre « la question allemande » par la politique, justement. Cette réponse exige un mélange de dialogue avec la société civile et politique allemande pour l’ancrer dans une dimension transnationale et l’aider à dépasser les angoisses légitimes que l’intégration européenne peut provoquer ou accentuer ; mais aussi parfois une confrontation rugueuse sur la base de coalitions capables d’établir un rapport de force. Il faut accepter que l’Europe, la communauté politique européenne, se construise dans le désaccord autant que dans l’accord franco-allemand.

L’indispensable transnationalisation de la politique

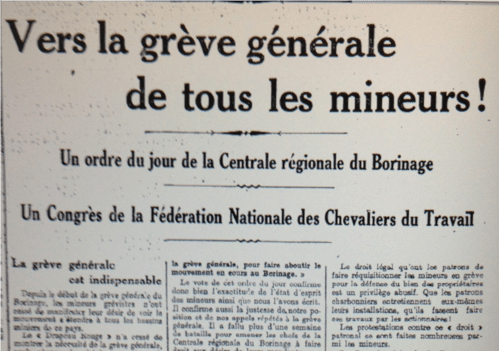

Le dépassement et le contournement du blocage allemand est souhaitable, y compris du point de vue de l’Allemagne. Les signaux faibles d’une intégration politique transnationale progressent et rendent ce contournement possible. C’est l’un des enseignements importants de la dernière élection au Parlement européen en 2019, où s’est confirmée la dynamique décennale d’une européanisation de nos scènes politiques domestiques[24]. Participation en hausse et enjeux transnationaux, ce regain d’intérêt pour l’exercice démocratique continental doit beaucoup aux « affreux » du récit européen dont les efforts pour fabriquer de l’opinion publique européenne sont constants. Comme dans les meilleurs succès d’Hollywood, ce sont les méchants qui font les héros. Et les crises. Le style de l’Europe, c’est celui d’une histoire en marche[25].

Depuis dix ans, les étapes successives de la crise de la zone euro ont fortement contribué à cette prise de conscience continentale de notre interdépendance politique. Jamais un vote du Bundestag, un arrêt d’une Cour Suprême allemande, la formation d’un gouvernement en Finlande ou un référendum en Grèce n’avaient pu avoir autant de conséquences sur le cours de nos vies politiques nationales – et trouvé autant d’échos dans les pages de nos journaux, même si les médias grand public avec une perspective européenne manquent encore cruellement.

On peut donc considérer aussi que cette crise sanitaire, derrière ses dysfonctionnements institutionnels et le spectacle désolant des coordinations nationales ratées, a aussi paradoxalement ravivé la dynamique de l’émergence d’une opinion publique européenne[26]. A coups d’adresses directes aux opinions publiques et de prise à partie mutuelle en dehors des obscurs huis clos de négociations diplomatiques, les dirigeants européens se mettent – un peu – à faire de la politique à l’échelle continentale[27].

Ça a été le cas par exemple d’Emmanuel Macron qui, après avoir systématiquement enfermé sa politique européenne dans la dynamique stérile du couple franco-allemand, et dans un tango syncopé avec la chancelière, a fini par accepter la nécessité de coalitions de circonstances. Une première tentative de contournement de l’obstacle allemand avait été mise sur pied lors du Sommet de Sibiu (9 mai 2019) avec l’alliance de la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne et la Suède pour exiger des engagements forts en matière de transition écologique. En quelques semaines cette coalition imposait largement son agenda au reste de l’Union, malgré les réticences de Berlin. Ce fut de nouveau le cas au Conseil européen du 26 mars 2020, quand une coalition de neuf États Membres, mêlant habilement pays du Nord et du Sud (France, Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Slovénie, Belgique, Luxembourg et Irlande), dirigeants politiques de droite comme de gauche, s’est constituée pour proposer une réponse plus solidaire face à la crise du coronavirus et tenter d’avancer vers l’émission d’une dette commune.

Mais ce qui s’est réveillé à la faveur de la crise du COVID et aurait pu constituer une véritable nouvelle stratégie européenne n’était qu’une humeur passagère. Quelques jours plus tard, lors de l’Eurogroupe du 29 mars, cette coalition se disloquait et le ministre des Finances français (qui s’était toujours opposé à l’idée de cette coalition et encore davantage à l’idée qu’elle pourrait constituer une avant-garde capable d’avancer) reprenait son rôle de meilleur partenaire de l’Allemagne pour forcer un compromis desservant les intérêts italiens (membre de la coalition). Malgré cela, le Président français réaffirmait les objectifs de la coalition et envisageait même d’organiser, faute d’unanimité, la solidarité et l’émission de dette commune avec cette avant-garde. Finalement, dans son interview au Financial Times du 16 avril 2020, annonçant le « moment historique » que constituait cette crise, toute référence à la coalition et à ses objectifs avait disparu[28]. Le refus d’endosser formellement et publiquement les propositions faites par l’Espagne rompait l’unité de la coalition au Conseil qui, fidèle à ses pratiques diplomatiques, camouflait les désaccords profonds qui le traversaient en demandant une nouvelle proposition à la Commission.

Faire de la politique transnationale exigerait en outre d’arrêter de déguiser les désaccords sous le langage diplomatique. Par exemple lorsque deux ministres des Finances, le néerlandais Wopke Hoekstra et l’italien Roberto Gualtieri, les deux principaux adversaires qui s’affrontent à l’Eurogroupe du 7 avril 2020, reviennent dans leur capitale respective et expliquent, l’un que toute conditionnalité dans l’utilisation du MES est abandonnée, l’autre qu’elle est maintenue. Le problème, c’est qu’ils ont tous les deux raisons. Comme le répètent régulièrement les éditorialistes critiques comme Wolfgang Munchau : le travail des diplomates européens est de trouver les mots qui permettent à chacun d’interpréter le message en sa faveur. Bruno Le Maire lui-même le confirme : « il n’y a pas de bon accord sans bonne ambiguïté constructive ». Or faire de la politique ce n’est pourtant pas diplomatiquement sauver la face des uns et des autres. C’est poser clairement le rapport de force et le résoudre sans faux-semblants.

Il ne faut pas s’y résigner : ce défilement systématique n’est pas consubstantiel au fonctionnement européen et n’est en rien inévitable. Il est le signe d’une incapacité à « lire », interpréter et mobiliser les évolutions des sociétés européennes, leurs débats comme leurs affects. Pourtant au niveau du débat public[29], comme au niveau de l’opinion, « contrairement à ce que tout le monde pense, l’opinion allemande ne s’oppose pas aux coronabonds »[30]. En somme, ce lâche défilement qui provoque la paralysie est surtout le résultat d’une absence de réelle théorie du changement européen, et de la concentration sur une politique « diplomatique », au mépris de la politique transnationale pourtant seule capable de faire bouger les opinions, les lignes et les rapports de force en Europe.

Ce sont pourtant ces moyens et méthodes que les forces de désintégration européenne utilisent avec talent. Une affiche de campagne figurant Marine Le Pen et Matteo Salvini ensemble, sous le slogan « Partout en Europe, nos idées arrivent au pouvoir » l’illustre à merveille. Mais on pourrait citer aussi les liens très forts entre un parti politique régional, la CSU bavaroise, et le parti de Viktor Orban au pouvoir en Hongrie, dont les décisions en faveur de l’industrie automobile allemande, et en particulier Audi, siégeant en Bavière, sont évidentes et documentées. Il est un autre exemple de politique transnationale fort efficace : créée en février 2018 par les ministres des Finances du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de l’Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas et de la Suède, la « Nouvelle ligue hanséatique » est un groupe de pays membres de l’Union européenne prônant davantage de conservatisme budgétaire au sein des institutions européennes. Cet alignement politique dépasse les seuls intérêts communs au sein de la zone euro, puisque la ligue en accueille deux non-membres et un pays, l’Irlande, qui fut pourtant en son temps soumise à la fameuse Troïka et aux mêmes types de programmes d’ajustement que la Grèce. Ce qui est intéressant, c’est que cette coalition repose en fait sur une convergence très évidente des opinions publiques des pays en question lorsqu’il s’agit des questions monétaires, de budget européen ou d’attitude vis à vis des pays du sud. Et on en retrouve les lignes de solidarité politique sur tous ces grands sujets.

Faire de la politique transnationale est la clef du changement européen. Cela repose sur une action multidimensionnelle qui se base sur la construction d’alliances constantes et mouvantes. C’est une forme d’engagement mutuel des sociétés civiles de part et d’autre des frontières nationales et culturelles. Et elle est déjà à l’œuvre partout, façonnant le continent pour le meilleur, comme les mouvements de défense de l’environnement, et pour le pire, comme les milices xénophobes et racistes, voire les lobbyistes bruxellois.

Ce n’est donc pas seulement constituer des coalitions au Conseil et au Parlement européen, construire des partis politiques européens ou attendre l’émergence, enfin, de listes transnationales aux prochaines élections européennes. Certes, un parti à dimension européenne permettrait plus facilement de mener le changement, mais ces structures restent pour le moment des coalitions de forces politiques nationales soumises aux aléas des trajectoires domestiques.

***

« Le confort en politique, c’est de s’opposer à outrance à un pouvoir qu’on ne pourra jamais renverser » aurait dit un membre de l’opposition républicaine impuissante devant la résilience du second empire de Louis-Napoléon Bonaparte. Avec cette énième crise européenne, sanitaire et économique, on sent poindre, au sein de la gauche française, cet espoir de voir l’histoire faire ce qu’ils n’ont pas le courage d’assumer et la capacité de mettre en œuvre : l’effondrement de l’édifice qu’on ne peut pas renverser soi-même mais qu’on ne peut se résoudre à quitter. Peut-être que le covid19 sera à l’UE ce que Sedan a été à l’Empire.

La mobilisation de la politique transnationale peut faire consensus pour tous les déçus de l’Union européenne qui ont cependant conscience de nos interindépendances. Elle peut rassembler d’un côté les « souverainistes internationalistes », ceux qui pensent que la Nation reste l’échelon indépassable de la démocratie[31] et de l’exercice de la souveraineté ; elle servira alors à huiler les rouages d’une coopération dont les contours et les méthodes restent néanmoins à inventer. Et d’un autre côté, elle est incontournable pour ceux qui pensent, qu’une société politique, démocratique et solidaire à l’échelle continentale est non seulement possible mais aussi désirable.

Après tout, il a fallu plus d’un siècle pour que les valeurs proclamées par la révolution française trouvent leur concrétisation dans la construction d’une communauté politique autonome, capable de mourir dans les tranchées pour elle. Si le chemin pris par la construction européenne est évidemment différent de celui de la création d’une communauté politique nationale, les enjeux sont pourtant comparables : il s’agit de construire une communauté politique. C’est à dire de fabriquer de la solidarité entre des individus pour qui elle n’est pas nécessairement naturelle.

Ce que révèle une fois encore cette crise sanitaire est connu : que l’on croie dans la nature indépassable de l’État-nation ou non, nous sommes arrivés à un niveau d’interdépendances inégalé dans l’histoire du continent, mais nous n’avons toujours pas l’affectio societatis, les institutions, la perspective et la culture politique nécessaires pour organiser le niveau de solidarité que ces interdépendances économiques, écologiques et sociales exigent. Le choix devant lequel nous sommes est donc soit de réduire radicalement les interdépendances, soit d’augmenter la solidarité[32]. Mais sortir des institutions communes, et « démondialiser », ne réduira rien de nos dépendances mutuelles dans les domaines climatiques, migratoires ou sanitaires, pour ne citer qu’eux. Face à ces défis par essence transnationaux, choisir d’augmenter la solidarité pourrait paraître le plus nécessaire et le plus souhaitable. Mais les entrepreneurs politiques transnationaux pour mettre en œuvre ces solidarités n’existent pas en nombre suffisant. Les sociaux-démocrates sont divisés et impuissants, les chrétiens-démocrates sont paralysés par leur écartèlement entre Merkel et Orban, les libéraux s’accommodent du statu quo et les écologistes sont trop faibles en quantité, et souvent en qualité.

Malgré les errements et échecs de l’UE, personne ne sait décrire un monde sans elle, ni expliquer vraiment en quoi ce monde est désirable. Et inversement, personne ne sait non plus comment penser et encore moins mettre en œuvre le programme de changement nécessaire pour faire de l’Union européenne un projet politique porteur d’espoir. Nous errons donc collectivement dans une posture politique où se mêlent dénonciation et résignation à la fois. Emmanuel Macron était sans doute le dernier homme politique français à laisser penser qu’on pouvait changer l’Europe en jouant strictement le jeu des institutions, et en s’appuyant uniquement sur le moteur historique franco-allemand. La question est de savoir si la prochaine présidence sera élue, fort de cet échec, sur notre résignation dans l’acceptation de fait du statu quo et de la mort lente du projet européen ou si au contraire nous élirons sur la base de la dénonciation, une Présidence avec le mandat de sortir de l’UE ou bien si d’ici-là, une prise de conscience s’opèrera sur les moyens d’une véritable politique transnationale.

Depuis Albert Hirschman, on considère qu’il existe trois réponses face à la défaillance d’une institution : loyalty, exit et voice. De toute évidence, si la loyauté des autorités nationales n’a pas produit l’effet escompté, la sortie des institutions en revanche ne répondra ni aux défaillances d’origine, ni aux problèmes supplémentaires qu’elle engendrerait. Il ne reste donc que l’interpellation. Mais celle-ci ne pourra se limiter au champ institutionnel et national. Pour sortir l’Europe de l’impasse, il faut de nouveau faire tomber un mur allemand. On ne le fera que par l’européanisation de l’interpellation. Par la politique transnationale.

[1] Cf. Gaudot, Vallée « la double impasse européenne », Le Grand Continent, 15.04.2019

[2] Stark, Hans. « De la question allemande à la question européenne », Politique étrangère, vol. printemps, no. 1, 2016, pp. 67-78.

[3] Ainsi la crise de la zone euro a été l’occasion d’une affirmation et d’une forme d’institutionnalisation du pouvoir et du véto allemand par le truchement des mécanismes d’assistance financière, European Financial Stability Facility (EFSF), puis Mécanisme Européen de Stabilité (MES), qui ont rendu permanent la nature intergouvernementale du soutien et de fait le droit de véto et le pouvoir du Bundestag dans ces opérations et dans l’organisation des programmes d’assistance. Cette centralité de l’Allemagne dans toute décision d’assistance obtenue au prix de grandes manœuvres européennes et sous la menace de marchés financiers est devenue un facteur central de blocage. Par ailleurs, dans le récit allemand, cette obstruction et ce véto de fait est devenu nécessaire pour protéger la clause éternelle – non modifiable – de la constitution allemande donnant pouvoir ultime au Bundestag en matière budgétaire.

[4] Cf cette très utile contribution, dès 2010, d’un connaisseur de ces liens entre Allemagne et esprit européen, Wolfgang Proissl : https://www.bruegel.org/2010/06/why-germany-fell-out-of-love-with-europe/

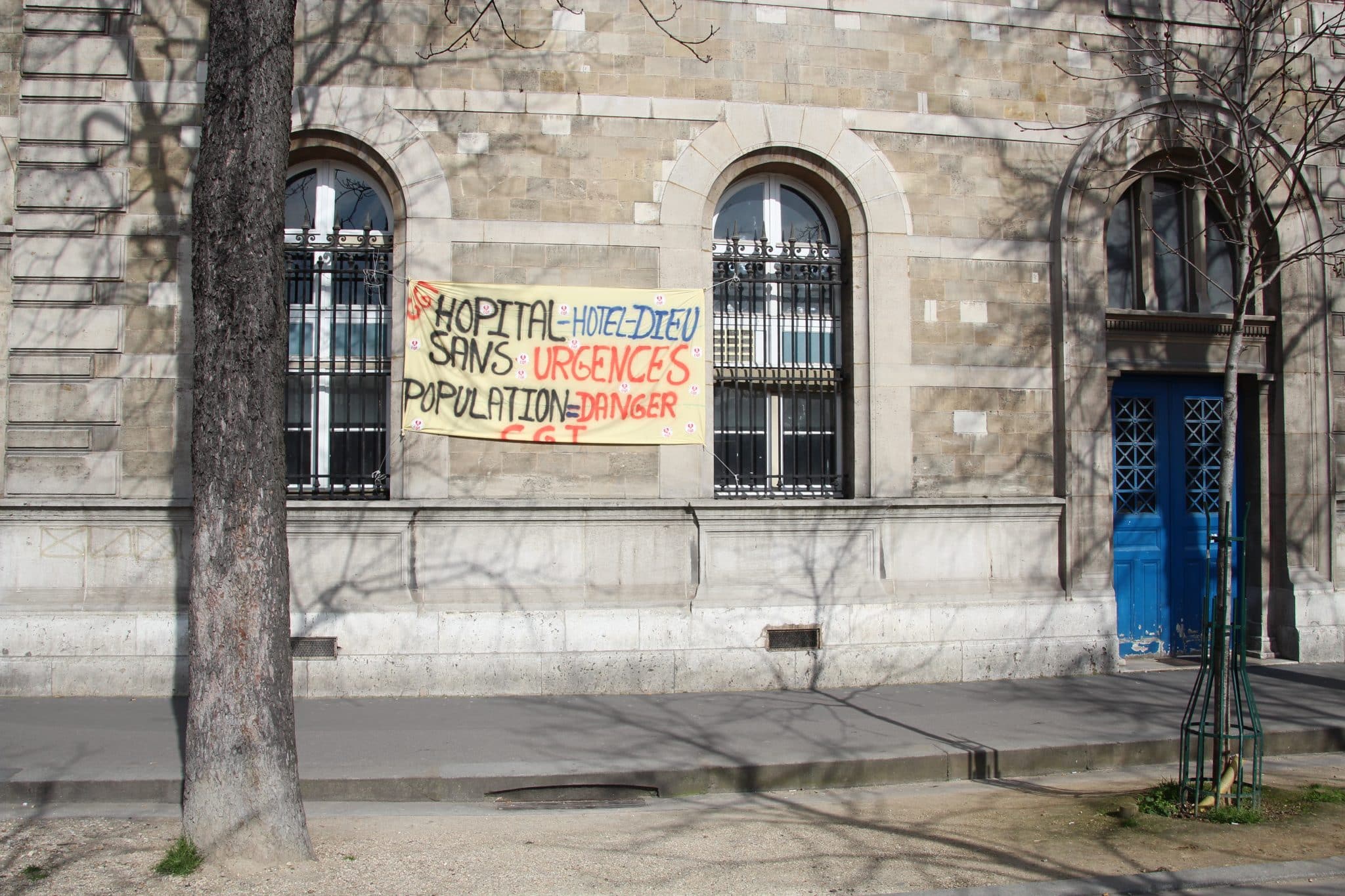

[5] Florilèges d’iconographies militantes, gravitant dans les cercles radicaux à gauche et à droite : le drapeau étoilé de l’Union européenne travesti en bannière gothique barrée d’un svastika et d’un chiffre. Le IV Reich, ou la manifestation de l’Europe allemande. Loin de l’euroscepticisme intello de la gauche radicale, ou des analyses critiques, on est dans l’accumulation des clichés culturalistes germanophobes pour mieux célébrer les autres clichés culturalistes d’un génie et d’un style français méconnus, méprisés et maltraités par le partenaire allemand… donc l’Europe. On est quasiment dans de la propagande de guerre. L’Allemagne redevient l’ennemi à craindre.

[6] Cf. Gaudot et Althoff, « Engine breakdown or power shortage. How the Franco-German engine is no longer driving Europe » , in Tremors in Europe, Green European Journal #13

[7] Voir The Europe to come, Perry Anderson dans la London Review of Books, https://www.lrb.co.uk/the-paper/v18/n02/perry-anderson/the-europe-to-come

[8] Michael Korinman, Quand l’Allemagne pensait le monde. Grandeur et décadence d’une géopolitique, Fayard, Paris, 1990.

[9]cf. Eugène Favier-Baron, Pablo Rotelli et Vincent Ortiz, « Pourquoi la crise du coronavirus impose de faire le procès de l’Union européenne », LVSL

[10] Lire Wolfgang Streeck, https://www.monde-diplomatique.fr/2015/05/STREECK/52905

[11] Pierre Yves Gaudard, Le Fardeau de la mémoire : Le Deuil collectif allemand après le national-socialisme, Plon, Paris, 1997.

[12] https://www.revuepolitique.be/jurgen-habermas-et-le-patriotisme-constitutionnel/

[13] Ulrich Beck, Non à l’Europe allemande, ed. Autrement, Paris, 2013.

[14] Lettre du Ministre des Affaires étrangères sur la réponse solidaire à la crise du COVID-19 : https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-scholz-corona/2330904

[15] Ici pour une vision plus longue, technique et juridique de l’intégration européenne sous le contrôle démocratique allemande par Christian Calliess, un juriste proche de la CDU : https://verfassungsblog.de/auf-der-suche-nach-der-europaeischen-solidaritaet-in-der-corona-krise/

[16] C’est une évidence qui confine au cliché, mais même si les deux appartiennent à la même famille politique chrétienne-démocrate qui a fait de la construction européenne une de ses priorités cardinales, tout sépare ces deux grandes figures conservatrices de la politique allemande : éduqué dans l’Allemagne rhénane et catholique le premier est un enfant de la guerre marqué par le travail de mémoire et de dénazification dont l’Europe est la sublimation, tandis que l’autre venue de l’Allemagne prussienne et protestante a été éduquée dans le régime soviétique dont l’historiographie a toujours dédouané les peuples de leur responsabilité dans la guerre en les présentant comme des victimes du nazisme allié au grand capital.

[17] « Le moment décisif dans l’affaiblissement du couple se trouve exactement dans la réponse à la grande crise financière ouverte en 2008 […] L’Allemagne d’Angela Merkel abuse de sa position dominante pour imposer à l’UE une double décision catastrophique : la gestion nationale de la crise bancaire et d’autre part l’imposition d’une austérité budgétaire destructrice. Autrement dit chacun est invité à grimper dans l’arbre de son choix pour échapper au feu, mais on souhaite bonne chance à ceux qui n’ont ni l’habileté des singes ni les ailes des oiseaux » – in Gaudot et Althoff art. cit.

[18] Habermas, « Citoyenneté et identité nationale. Réflexions sur l’avenir de l’Europe », in J. Lenoble et N. Dewandre, L’Europe au soir du siècle. Identité et démocratie, Paris, Esprit, 1992 ; et J. Habermas, « Warum braucht Europa eine Verfassung ? », Discours à l’Université de Hambourg (retranscription dans Die Zeit, 27/2001).

[19] Cf. https://www.ejiltalk.org/a-preemptive-strike-against-european-federalism-the-decision-of-the-bundesverfassungsgericht-concerning-the-treaty-of-lisbon/

[20] The Lisbon Judgment of the German Federal Constitutional Court – New Guidance on the Limits of European Integration? German Law Journal, vol. 11, no. 4, 367-390 (2010)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2543488

[21] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.html

[22] https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/jean-claude-trichet-appelle-au-renforcement-de-l-union-monetaire/

[23] Pour une description des faux semblants de réponses économique et l’affaissement de la France lors des négociations voir Lenny Benbara https://lvsl.fr/a-lassaut-du-ciel/

[24] cf. Gaudot, « une nouvelle marée verte ? », in Esprit, septembre 2019.

[25] https://legrandcontinent.eu/fr/2020/02/21/leurope-quon-nous-raconte/

[26] https://legrandcontinent.eu/fr/2020/04/06/la-crise-du-covid-19-ouvre-une-nouvelle-sequence-politique-europeenne/

[27] Gaudot, Vallée, art. cit.

[28] https://www.ft.com/video/96240572-7e35-4fcd-aecb-8f503d529354

[29] Johanna Luyssen, « les coronabonds fissurent le consensus allemand », Libération, 07/04/20

[30] Lucio Baccaro, Björn Bremer and Erik Neimanns, « Eveyone thinks that Germans oppose coronabonds. Our research shows how they’re wrong. », Washington Post, 20/04/2020

[31] David Djaiz, Slow démocratie: Comment maitriser la mondialisation et reprendre notre destin en main.

[32] Voir le paradoxe de la mondialisation de Dani Rodrik, https://drodrik.scholar.harvard.edu/links/globalization-paradox-nutshell