Les revers essuyés par les partis de gauche à travers l’Europe ont conduit nombre de commentateurs à déclarer que le « moment populiste de gauche » ouvert par la crise financière de 2008 était terminé. Mais un rebond est possible et les stratégies populistes restent un outil essentiel pour mobiliser les masses. Article originel de Giorgos Venizelos et Yannis Stavrakakis pour Jacobin, traduit et édité par Mathieu Taybi et William Bouchardon.

Après la capitulation de Syriza en Grèce, les compromis de Podemos en Espagne et la défaite du Labour de Jeremy Corbyn en décembre 2019, le scepticisme semble être de mise dans les cercles de gauche quant à la viabilité du populisme comme stratégie politique. Des débats qui rappellent ceux à propos de l’Amérique latine il y a quelques années, à mesure que des administrations de droite remplaçaient les gouvernements populistes de gauche de la « vague rose » des années 2000.

Souvent, ce scepticisme mène à l’affirmation que le moment populiste est désormais terminé pour la gauche. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui, naguère favorables à la stratégie populiste, doutent de son efficacité, allant parfois jusqu’à préconiser un retour à la pureté des stratégies de lutte des classes. Dans un récent numéro consacré au populisme de gauche, Jacobin évoquait la « fugace et cruelle expérience du populisme de gauche, qui est maintenant au point mort » en Europe. La version italienne de ce numéro titrait même « Où est passé le populisme ? ».

Bien que conscients des limites du populisme, nous devons examiner de plus près cette affirmation d’échec. Les déclarations de ce genre trahissent souvent une logique linéaire et déterministe, qui semble ignorer la fluidité de la sphère politique et la réactivation régulière de cycles d’antagonisme politique. Pensons par exemple à l’Argentine, où la gauche populiste est revenue au pouvoir en 2019 après quatre ans d’absence. Ou plus largement à l’Amérique latine, un continent qui semble vivre un autre « moment populiste ». Nous estimons que ces cycles de déclin et de réactivation sont inscrits dans la lutte politique elle-même, ce qui implique de ne pas tirer de conclusions hâtives.

Le populisme condamné au déclin ?

Le lien entre la gauche et le populisme n’a rien de neuf. Mais le populisme de gauche a resurgi après la crise financière de 2008, à la faveur d’un exaspération sociale et du mécontentement et de la désillusion vis-à-vis de la politique. A ce titre, les mouvements d’occupation de places publiques en Espagne ou en Grèce et le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis ont marqué un tournant politique dans la dernière décennie. Alors que les éditorialistes européens associent couramment le populisme à une politique réactionnaire, au nationalisme et à la démagogie, ces mouvements mettaient en avant des demandes de démocratie, d’égalité, de dignité et de justice économique. Autant d’éléments à contre-courant des valeurs dominantes, auxquels les experts ont réagi avec perplexité. En traduisant d’une certaine façon l’héritage du mouvement altermondialiste dans l’arène électorale, ces mouvements ont ouvert des discussions sur la réorganisation et la réorientation de la stratégie de gauche. Au fond, ils ont remis au cœur du débat la question du parti et de la façon de gouverner.

Ces expériences populistes avaient recours à une nouvelle grammaire politique, dont la logique d’articulation et la symbolique se centraient sur « le peuple » et étaient marquées par un profond anti-élitisme, tandis que les références aux classes sociales, typiques de la gauche traditionnelle, étaient reléguées au second plan.

Dans les années qui suivirent, on vit de nombreuses tentatives visant à sortir la gauche de son impasse chronique (amplement illustrée par les événements de 1989 et de 1968). Certains soulevèrent la question de la participation et travaillèrent sur les formes digitales d’organisation, de communication et de démocratie. Si bon nombre défendaient des structures prenant la forme d’un mouvement, d’autres préféraient une organisation hiérarchique ou une forme hybride. Certains poussaient à un discours plus radical, d’autres à une rhétorique plus modérée. Au fond cette collection d’expériences politiques s’avère protéiforme tant les organisations internes ont souvent peu en commun, et cette diversité est d’autant plus forte si on y inclut l’Amérique latine. Mais de façon générale, ces expériences populistes avaient recours à une nouvelle grammaire politique, dont la logique d’articulation et la symbolique se centraient sur « le peuple » et étaient marquées par un profond anti-élitisme, tandis que les références aux classes sociales, typiques de la gauche traditionnelle, étaient reléguées au second plan.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En Espagne, Podemos nous offre un exemple-type d’un populisme de gauche qui cherchait à « restaurer la souveraineté populaire » en prenant le « contrôle de l’État ». Après d’âpres conflits au sein de sa direction et de multiples tentatives de former des coalitions avec des forces précédemment considérées comme faisant partie de l’establishment – et alors que des adversaires populistes de droite gagnaient en puissance – Podemos a perdu la plupart de sa crédibilité. Son engagement institutionnel a été accompagné de revers cinglants, et sa dynamique électorale s’est brisée – même si Podemos a réussi à conclure un accord avec les sociaux-démocrates du PSOE pour former un gouvernement autour d’un agenda de réformes sociales.

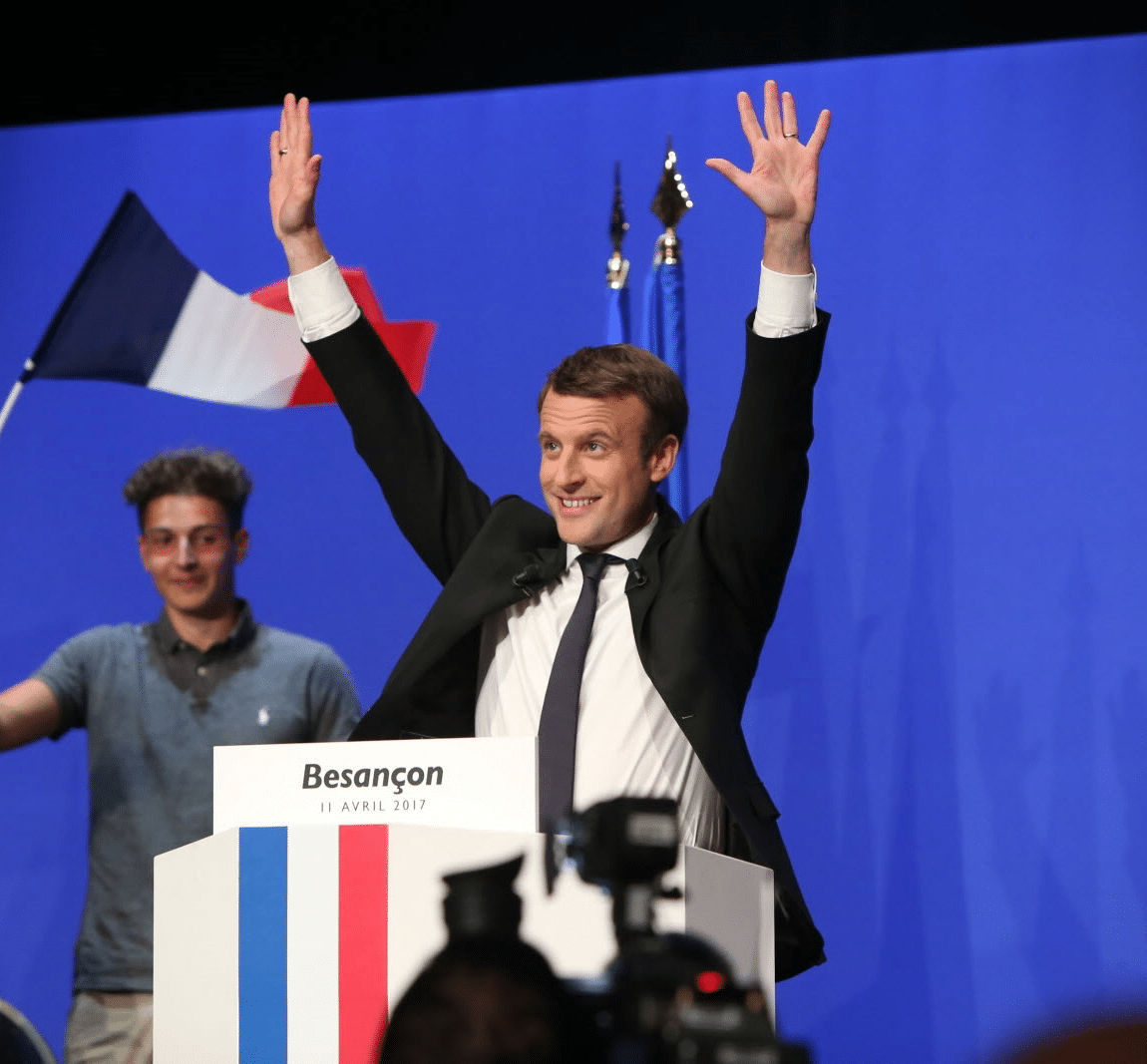

De même, en France, la popularité de Jean-Luc Mélenchon s’est estompée. Alors que la France Insoumise avait amassé un fort soutien populaire, ce qui en avait fait la première force de la gauche française, ses messages contradictoires, ses positions ambiguës (par exemple, sur l’Europe) et la personnalité souvent erratique de son leader ont rendu son positionnement politique illisible. Autant d’éléments qui ont cassé la dynamique électorale de la France Insoumise depuis son apogée à l’élection présidentielle de 2017.

L’exemple le plus prometteur du populisme de gauche radicale était Syriza en Grèce, dont l’histoire est bien connue. Syriza émerge à la suite d’un nouveau cycle de mobilisations populaires après 2008 qui exigeaient l’annulation des politiques néolibérales et voulaient disposer du pouvoir de l’Etat. Les enjeux étaient considérables, tout comme les promesses faites par Alexis Tsipras et les espoirs que les gens plaçaient en lui. Mais quelques mois seulement après sa prise de fonction, sans levier d’action dans les négociations avec les créanciers internationaux, Syriza dut signer un sévère plan d’austérité. Bientôt, l’histoire de Syriza fut décrite en de tout autres termes, évocateurs du goût amer laissé aux Grecs et à la gauche internationale : « capitulation », « échec » et même « trahison ».

Aux élections de juillet 2019, la droite grecque a repris le pouvoir. Nous voilà ainsi confrontés au retour de l’establishment. Cependant, il faut noter que le score obtenu par Syriza n’est pas très loin de celui qui lui fit accéder au pouvoir.

Certes, Syriza a tenté, à travers quelques politiques publiques, de sauvegarder ou d’étendre légèrement les derniers bastions de droits sociaux des plus marginalisés, mais le parti a clairement échoué à tenir ses promesses. Après tout, il s’était construit en promettant de restaurer les conditions de vie d’avant-crise des classes populaires et, surtout, autour de l’annulation de la dette grecque et des mesures d’austérité. C’est sur ce point que se centrent les critiques de Syriza, et par extension de la stratégie populiste de gauche. Pour autant, la vraie question est de savoir si c’est au populisme de Syriza qu’il faut imputer les raisons de son échec. Il en est de même concernant Podemos et Corbyn. Cette assertion semble fondée sur l’hypothèse selon laquelle « la bonne recette pour la gauche, c’est plus de stratégie de lutte des classes et moins de populisme ». Bien sûr, on ne peut nier que le dernier cycle de populisme de gauche (dans les urnes) n’a pas produit les résultats escomptés. Mais est-ce que l’échec de Syriza peut résumer l’échec des stratégies populistes en général ? Selon nous, il faut avant tout distinguer, au moins dans l’analyse, stratégie populiste et contenu idéologique.

Clarifications sur le populisme de gauche

Evidemment, une telle analyse se heurte aux définitions conflictuelles du populisme. Mais ne nous laissons pas embourber dans ces débats académiques souvent réducteurs. Ce que nous voulons souligner, c’est la dimension stratégique du populisme. La stratégie populiste construit performativement un puissant sujet collectif populaire : une majorité démocratique construite à travers l’action politique, et non préexistante. Ce processus inclut diverses luttes et demandes, au nom d’un « peuple » qu’il s’agit de construire et non au nom d’un « peuple » déjà existant. Bien sûr, une telle stratégie n’offre en soit aucune garantie de succès, et d’autres facteurs ont leur importance pour déterminer ce qu’il en adviendra, surtout après l’entrée au gouvernement.

Dans des sociétés marquées par de multiples divisions, inégalités et polarisations, le populisme consiste donc en une pratique discursive qui vise à créer des liens entre les exclus et les dominés, afin qu’ils retrouvent du pouvoir dans leurs luttes contre ces exclusions. Ces discours sont articulés autour du « peuple » comme sujet politique central demandant son intégration dans la communauté politique, afin de restaurer la dignité et l’égalité, ainsi que d’honorer la promesse d’une « souveraineté populaire ».

La stratégie populiste construit performativement un puissant sujet collectif populaire : une majorité démocratique construite à travers l’action politique, et non préexistante.

Ainsi, la centralité du « peuple » est le premier critère permettant d’identifier un discours populiste. Par ailleurs, le populisme a recours, pour créer un peuple au pouvoir politique fort à partir de mouvements et d’activités très hétérogènes, à une représentation dichotomique et antagoniste du champ sociopolitique. Celui-ci est divisé entre « Nous » et « Eux », « le peuple » et « la classe politique », les « 99 % » contre les « 1 % ». En cela, le refus de l’élitisme constitue le second critère d’une identification rigoureuse du populisme.

Et c’est tout. Pas plus, pas moins.

Une telle stratégie peut s’avérer efficace, et de nombreux exemples historiques le prouvent. Mais elle ne fournit ni garantie de succès de mise en place d’une politique publique, ni renversement éternel de l’équilibre des antagonismes politiques.

En effet, il faut nous détourner de tout présupposé essentialiste sur le populisme, et plutôt se concentrer sur ses opérations stratégiques. Si l’on déconstruit la critique de gauche du populisme (fondée sur les rapports entre classes), deux courants se distinguent. Premièrement, pour certains, le populisme échouerait car il serait intrinsèquement réformiste, son refus de rentrer en conflit ouvert avec le capitalisme finissant tôt ou tard par montrer ses limites. Pour certains, c’est ainsi que l’on pourrait résumer la récente expérience du populisme de gauche en Europe. On peut cependant se demander à quelle autre option, supposément victorieuse, cette stratégie est comparée.

Deuxièmement, la critique de gauche du populisme suggère que le moment populiste pour la gauche est définitivement dépassé. Une affirmation problématique car elle se fonde sur une essence téléologique du populisme et de l’histoire en général. Mais il est important de se concentrer sur les dynamiques performatives du populisme, présentes dans sa fonction mobilisatrice, plutôt que dans une essence programmatique idéalisée. Abordons ces problèmes un par un.

Il est vrai que les populistes de gauche européens n’ont pas réussi à tenir la plupart de leurs promesses anti-néolibérales. Il est également vrai qu’ils ont subi de profondes transformations suite à leur institutionnalisation. Mais nous considérons que ce résultat n’est pas dû au populisme, mais bien aux éléments « de gauche » des expériences récentes.

Le populisme de gauche n’entraîne pas nécessairement le réformisme. Il s’agit plutôt d’une des façons dont un programme de gauche, quel que soit son degré de radicalité, peut former des coalitions, articuler des demandes et mobiliser des soutiens, afin de construire une identité collective prenant une forme capable d’ébranler le statu quo au sein des systèmes représentatifs. En ce sens, tout projet communiste, socialiste, social-démocrate ou d’extrême-gauche peut être populiste. Par exemple, un programme de gauche autour de la redistribution des richesses, de la gratuité de la santé gratuite et de l’éducation peut formuler ces demandes d’une manière populiste, c’est-à-dire en mettant en avant la souveraineté populaire (et non la souveraineté d’une classe sociale ou de la nation toute entière).

Ainsi, la déception des espoirs incarnés par Syriza n’a rien à voir avec le fait que ce parti utilisait une stratégie populiste, mais plutôt avec l’abandon progressif par ce parti de sa promesse de rupture nette avec le néolibéralisme. En fait, sans une stratégie de mobilisation populiste, Syriza et Podemos n’auraient même pas été en position d’honorer ou de trahir leurs engagements électoraux, tout comme Bernie Sanders n’aurait pas réussi à populariser son programme social-démocrate aux États-Unis. Nous n’aurions tout simplement pas entendu parler d’eux.

Les critiques du populisme émanant des puristes de gauche se trompent sur un autre point : elles considèrent que le moment populiste est terminé. Certes, la situation de 2020 diffère grandement du cycle de protestation proto-populiste de 2010-2012 (c’est-à-dire les mouvements du 15M, d’Occupy Wall Street et de la place Syntagma, ndlr) et de la phase de poussée électorale de partis populistes les années suivantes. Au vu de leurs performances électorales, ces derniers semblent désormais être sur la défensive, tandis que le populiste réactionnaire de la droite se porte bien. On pourrait donc considérer que la fenêtre d’opportunité populiste s’est refermée. Mais ce serait oublier que cette vague populiste n’est pas sortie de nulle part, comme un cheveu sur la soupe. Cette capacité à canaliser les frustrations et à offrir un espoir à des millions de personnes peut tout à fait resurgir. C’est précisément ce qu’il s’est passé en Argentine. Mais tout cela ne doit rien au hasard.

Anti-populisme et élitisme

On oppose souvent le populisme à une pratique de la politique fondée sur le conflit de classes, qui serait nécessairement anti-populiste. L’anti-populisme est devenu manifeste après 2008, à travers la dénonciation des mouvements des places demandant la « souveraineté populaire » et la « vraie démocratie » et a atteint son paroxysme avec le référendum du Brexit et l’élection de Donald Trump. Durant cette période, tout ce qui n’était pas apprécié en politique était taxé de populiste.

Si l’anti-populisme émane couramment d’une perspective libérale ou d’extrême-centre, des courants de gauche emploient le même régime discursif (par exemple certains communistes orthodoxes, pour qui « le peuple » n’est pas une notion suffisamment conscientisée historiquement pour mener une lutte politique, et les progressistes cosmopolites des métropoles qui n’apprécient pas cette référence au « peuple »). Bien qu’il existe des différences idéologiques fondamentales entre libéraux et militants de gauche, ces deux groupes partagent un rejet du populisme aux logiques très similaires.

Pour les libéraux, le marché, les institutions ou les technocrates sauront toujours faire mieux que le « peuple ». Pour les anti-populistes de gauche, c’est la classe sociale et son avant-garde qui jouent ce rôle.

Ces deux formes d’anti-populisme partagent de manière inhérente un certain élitisme, fondé sur la supériorité supposée de leurs méthodes d’action politique. Pour les libéraux, le marché, les institutions ou les technocrates sauront toujours faire mieux que le « peuple ». Pour les anti-populistes de gauche, c’est la classe sociale et son avant-garde qui jouent ce rôle. Dans ces deux cas cependant, le « peuple » ou la « plèbe » est vu comme une masse amorphe dont le règne est illégitime, que ce soit pour cause d’incapacité technique ou de sous-développement de sa conscience politique. Cette hiérarchie est le cœur de l’élitisme inhérent à toutes les formes d’anti-populisme. Dans le premier cas, il est fondé sur le niveau d’éducation et d’expérience d’une aristocratie jugée “supérieure” au peuple ; dans le second, c’est le matérialisme historique qui est considéré comme supérieur, tant épistémologiquement que politiquement.

Les limites du populisme au gouvernement

Évidemment le populisme n’est pas la panacée. On peut relever un certain nombre de limites rencontrées par les projets politiques fondés sur le populisme. Tout d’abord, une stratégie populiste ne peut garantir l’hégémonie continue de l’agent politique qui y a recours, même en cas de victoire électorale. Une hégémonie profonde et durable – mais bien sûr pas éternelle – demande des outils et des ressources supplémentaires, par exemple, une certaine expertise technique et une certaine créativité vis-à-vis des structures institutionnelles, à combiner avec un ethos fermement démocratique.

D’autre part, le danger le plus direct pour toute force populiste est celui de la cooptation de son radicalisme démocratique. Cela survient si le projet populiste succombe à des valeurs élitistes et aux institutions post-démocratiques qui lui préexistent. Ou, pour le dire autrement, s’il accepte le business as usual. En dépit de leur rhétorique radicale, les projets populistes sont en effet souvent largement façonnés par ces éléments et se révèlent incapables de pousser à un réel renouveau démocratique, en particulier lorsqu’ils rencontrent une forte opposition des institutions nationales et internationales. Ils sont alors progressivement absorbés par un élitisme démocratique et, piégés par les tensions de la politique représentative, leurs actions se réduisent à des mesures cosmétiques ou secondaires. En gros, ils échouent à amener plus de démocratie et à donner plus de pouvoir au peuple (comme en Grèce par exemple).

Dans des conditions plus favorables, un gouvernement populiste peut, comme en Argentine ou au Venezuela, réussir à accomplir la plupart de ses objectifs de base et être réélu régulièrement. Il peut ainsi impulser des changements assez considérables, qui améliorent la situation socio-économique des franges populaires et leur intégration dans la sphère politique, renversent le phénomène de déclassement des classes moyennes paupérisées, et améliorent les conditions de vie des travailleurs. Cependant, tout cela peut s’avérer insuffisant pour changer profondément les modes de production et les comportements de consommation (déterminés tant par la psychologie que par les structures sociales), qui conditionnent la majorité des identités sociales. Au Venezuela, par exemple, le changement social a reposé sur les revenus tirés des hauts prix du pétrole, mais quand ces derniers ont baissé, le mouvement chaviste n’a pas su proposer de réelle alternative.

Et pourtant, le Venezuela fait partie des quelques pays latino-américains dans lesquels le populisme signifiait surtout l’intégration dans la vie institutionnelle des masses exclues, parfois pour la première fois. Cette seule perspective d’intégration des précaires jusqu’ici exclus a suffi à engendrer une polarisation très nocive, jusqu’à de quasi-guerres civiles. Ces phénomènes ont toutefois peu à voir avec la situation dans les « démocraties établies » d’Europe. Tournons plutôt notre attention vers l’Argentine, qui se situe bien plus près du paradigme européen.

En Argentine, de nombreuses années d’exercice du pouvoir par des populistes hétérodoxes (à la fois nationaliste et populaire, redistributeur et anticommuniste, le péronisme est un phénomène politique unique, ndlr) ont permis de restaurer la situation d’avant-crise de la classe moyenne déchue et d’améliorer celles des couches sociales les plus précaires. Mais quand ces classes ont de nouveau ressenti un peu de stabilité et de sécurité, elles sont retournées aux vieilles habitudes consuméristes (en valorisant excessivement la libre circulation des capitaux internationaux, et en se ruant sur les biens importés après une période de privation, etc.). En conséquence, la fragile économie argentine a de nouveau été livrée aux forces de la mondialisation néolibérale, ce qui a conduit, une fois de plus, à une très profonde crise et à une autre intervention du FMI.

L’ancien président uruguayen Pepe Mujica résume ainsi l’action des gouvernements de gauche latino-américains : bien qu’il aient plus ou moins réussi à s’occuper du problème de la pauvreté, ils l’ont fait en transformant les pauvres en consommateurs et non en citoyens.

En d’autres termes, même si de nombreuses avancées ne sont pas à négliger, la gauche péroniste contemporaine en Argentine s’est trouvée piégée dans une nostalgie et une imitation psychosociale du passé. Ce faisant, elle a reproduit les identités préexistantes tournées vers le capitalisme mondialisé, et, à long terme, cela a bénéficié aux forces politiques qui représentaient un retour à la normalité néolibérale (avec l’élection du président Mauricio Macri en 2015). L’ancien président uruguayen Pepe Mujica résume ainsi l’action des gouvernements de gauche latino-américains : bien qu’il aient plus ou moins réussi à s’occuper du problème de la pauvreté, ils l’ont fait en transformant les pauvres en consommateurs et non en citoyens.

Faut-il renouer avec le populisme ?

Sans doute avons-nous beaucoup misé sur le populisme. Mais avons-nous perdu à cause de ce pari ? La plupart des limites que nous avons évoquées ci-dessus à propos de la mise en place d’un supposé programme populiste semblent venir des difficultés qui émergent une fois au gouvernement. Evidemment, il n’est pas facile de combiner les priorités populistes avec la raison d’État. Certains populistes sont confrontés à leur incapacité de s’extraire d’une culture politique préexistante ou d’un cadre socio-économique, ou bien de gérer les menaces anti-populistes en protégeant ou en étendant la souveraineté populaire.

Toutefois, ces problèmes ne semblent pas inhérents à la stratégie populiste en elle-même. De telles surdéterminations et cooptations par des forces extérieures peuvent affecter plus ou moins tout mouvement politique (même basé sur une classe sociale bien spécifique) lorsqu’il se retrouve confronté à des défis similaires dans des contextes historiques particuliers. En fait, on pourrait y voir les limites de tout projet de gauche au XXIe siècle visant à construire toutes sortes d’alternatives post-capitalistes.

Dans son introduction du dossier de Jacobin sur le populisme, Bhaskar Sunkara estimait que le populisme n’est pas ce que redoute le plus la classe dirigeante : « le populisme est le mot à la mode, mais ne vous trompez pas sur les raisons de la classe dirigeante pour redouter Jeremy Corbyn et Bernie Sanders. Ils ont peur de l’érosion de leurs biens mal acquis et de leurs privilèges. En d’autres termes, ils ont peur du socialisme, et non du populisme. » C’est le cas ! Mais il faut compléter cette analyse : ce qui effraie la classe dirigeante, c’est tout aussi bien la cause de certaines mobilisations (que l’on peut désigner sous l’étendard du socialisme) que la possibilité stratégique de mobilisation autour de ces causes (le populisme).

En tout cas, il faut rappeler que sans la stratégie populiste, les idées socialistes et progressistes n’auraient jamais acquis une importance telle et un soutien aussi large. Sans une telle stratégie, les idées de Sanders n’auraient pas infusé dans une grande partie de la société américaine et appartiendraient toujours aux marges de la politique étasunienne. Cette stratégie n’est pas un phénomène récent inventé par les défenseurs du populisme de gauche, qui se contentent de la décrire et de définir ses contours. Historiquement, l’ethos populiste s’est manifesté dans les « fronts populaires » et d’autres stratégies, ainsi que dans les pratiques quotidiennes des partis de gauche, bien avant la conjoncture actuelle.

Certains marxistes orthodoxes devraient peut-être s’intéresser un peu plus au questionnement de Marx lui-même à propos des alliances de classes et du rôle d’une représentation politique dichotomique. Voici comment il décrivait le processus instituant un sujet collectif comme acteur révolutionnaire :

“Aucune classe de la société ne peut jouer ce rôle [révolutionnaire] sans provoquer un moment d’enthousiasme pour elle-même et dans les masses, un moment dans lequel elle fraternise et se fond avec la société en général… Pour qu’un bien soit reconnu comme propriété de la société toute entière, tous les défauts de la société doivent parallèlement être attribués à une autre classe.”

Dans les dernières années de sa vie en particulier, Marx semblait en effet parfaitement conscient du besoin de s’adresser « au peuple », comme entité plus large que le seul prolétariat identifiable dans tout contexte socio-économique. En témoignent le grand nombre de travaux de recherche, depuis quelques décennies, sur l’intérêt de Marx pour le populisme russe et ses échanges épistolaires avec Vera Zasulich (écrivaine et activiste révolutionnaire menchevique, ndlr).

Si elle ignore l’intérêt de la stratégie populiste, la gauche risque de s’auto-isoler et de devenir insignifiante. Au lieu de nier les forces du populisme, nous devrions plutôt discuter des conditions historiques qui le favorisent, et ce qu’il permet à la gauche d’accomplir lorsqu’elle accède au pouvoir.