Si les événements de ces dernières semaines ont surpris beaucoup de nos concitoyens, Frédéric Keck est peut-être l’une des rares personnes qui s’y attendaient ou qui s’y préparaient. Philosophe et anthropologue, spécialiste de l’étude des crises sanitaires liées aux maladies animales, le directeur du Laboratoire d’Anthropologie sociale devait sortir ce printemps chez Zones Sensibles son nouveau livre Les sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine. En attendant que la levée du confinement nous permette de nous procurer son livre, il fait le point dans cet entretien sur ce que dix ans d’observation ethnographique des « sentinelles » asiatiques – Hong-Kong, Singapour et Taïwan – lui ont appris de la préparation des pandémies. Surtout, il s’attarde sur l’échec de l’anticipation européenne, sur ses causes profondes dans l’histoire des guerres mondiales et, de l’Affaire Dreyfus au socialisme jaurésien, sur les ressources insoupçonnées qu’il nous faudra investir pour anticiper les prochaines crises, qui ne manqueront pas d’arriver du fait des transformations écologiques signalées par les émergences virales. Milo Lévy-Bruhl est doctorant en philosophie politique. Entretien en collaboration avec Hémisphère gauche.

Milo Lévy-Bruhl : L’OMS annonce depuis des décennies l’advenue imminente d’une pandémie mondiale meurtrière, nous y sommes. L’ampleur des désordres est inédite tout comme le sont les mesures prises pour y faire face. Peut-on dire que nous sommes en guerre ?

Frédéric Keck : Je crois qu’il faut comprendre ce que signifie déclarer la guerre à un virus pandémique. Les discours du président de la République les 12 et 16 mars ont eu de l’efficacité pour imposer des mesures de confinement inédites parce qu’ils déclaraient la guerre sans désigner un ennemi derrière une frontière. La « drôle de guerre » dans laquelle nous sommes entrés alterne entre l’attente pour le plus grand nombre et la Blitzkrieg pour ceux qui en sont les victimes. Surtout, nous ne savons pas qui est l’ennemi, parce qu’il est invisible et qu’il circule parmi nous depuis des semaines. En ce sens, la guerre aux pandémies ressemble à la guerre globale contre le terrorisme, parce qu’elle pousse jusqu’à ses conséquences ultimes son dispositif.

MLB : La guerre dont parle le président de la République récapitule donc tout l’imaginaire guerrier français depuis la Première guerre mondiale ?

FK : Il faut comprendre ce que signifie déclarer la guerre avant d’analyser à qui on la déclare, car la déclaration de guerre mobilise un imaginaire très puissant et très archaïque. Bergson analyse dans Les deux sources de la morale et de la religion l’effet qu’a eu sur lui la déclaration de guerre de 1914, en la comparant au récit de William James sur le tremblement de terre de San Francisco, qu’il disait ressentir comme une personnalité familière, et aux rituels par lesquels les chasseurs des sociétés sauvages invoquent l’esprit de leurs proies pour qu’elles consentent à être tuées. Lorsque j’analyse les technologies par lesquelles nous nous préparons à des catastrophes comme des pandémies, des tremblements de terre, des ouragans, des attaques terroristes, je note la même utilisation des compétences qui étaient celles des sociétés de chasseurs. Dans les sociétés de chasseurs, en effet, la guerre est un état permanent, toute relation sociale est potentiellement une relation guerrière entre proie et prédateur.

Plus largement, je suis frappé par les analogies entre la situation que nous vivons et celle de 1914, peut-être sous l’influence des virologues qui parlent du caractère cyclique des pandémies venues de Chine : 1918, 1957, 1968. De même, la période 1871-1945 était un cycle de guerres mondiales qui partaient de l’Allemagne – et peut-être même faut-il remonter à la Révolution Française qui a rendu manifeste la tension entre la « civilisation » française et la « culture » allemande. En 1914 la France déclarait la guerre à l’Allemagne pour prendre sa revanche sur la nation industrialisée qui l’avait défiée et humiliée en 1871, parce que l’Allemagne était alors la seule nation à s’être construite non sur l’universalité du discours ou l’efficacité de l’échange mais sur la puissance technologique. Alors que les scientifiques travaillaient jusque là des deux côtés du Rhin dans une simple atmosphère normale de rivalité, comme Pasteur et Koch par exemple, il fallait, pour déclarer l’Allemand ennemi, le naturaliser comme Boche, un peu comme lorsque Trump parle du « virus chinois ». Surtout, les nations européennes sont entrées dans la guerre comme des « somnambules », pour reprendre l’expression de l’historien Christopher Clark [1], en sachant qu’elles mettaient fin à la « Belle Epoque » où les grandes capitales européennes pouvaient rivaliser dans le luxe capitaliste et la conquête du monde. Elles ne savaient pas combien de temps la guerre allait durer parce que les armes qui servaient au début de la guerre devaient sans cesse être améliorées et remplacées. De même, nous entrons dans une nouvelle période avec ces techniques de confinement, de surveillance, de dépistage, de réanimation dont nous ne savons pas comment elles vont mettre fin à la pandémie, mais dont nous savons déjà qu’elles ont modifié en profondeur nos existences. Nous savons aussi que nous ne retrouverons plus l’innocence du temps où nous pouvions prendre l’avion avec un billet acheté d’un clic pour aller au bout du monde.

MLB : En quel sens vivons-nous à notre tour la fin d’une « Belle Époque » ?

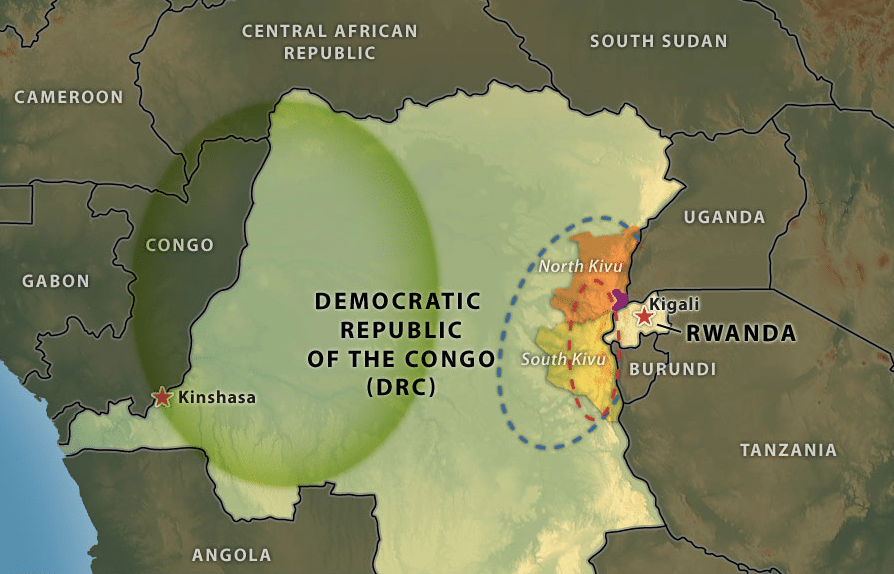

FK : La période qui s’achève peut être repérée par les bornes 1976-2019 pour continuer le parallèle avec la période 1871-1914. 1976, c’est l’apparition d’Ebola en Afrique centrale et le prix Nobel de médecine donné à Carlton Gajdusek pour ses recherches sur le kuru qui serviront à comprendre la transmission zoonotique du prion causant la « maladie de la vache folle ». Il s’agit d’un des rares prix Nobel attribués à des recherches sur les maladies infectieuses émergentes, car la communauté scientifique pensait alors que les maladies infectieuses appartenaient au passé après l’éradication de la variole. 1976, c’est aussi la fin de la guerre du Vietnam, marquée par le fiasco de la grippe porcine : désireux de reprendre le contrôle sur leur territoire, les gouvernement américain vaccine 10% de la population contre un virus H1N1 proche de la grippe espagnole de 1918, qui s’était probablement échappé d’un laboratoire soviétique, mais doit arrêter parce qu’un grand nombre de syndromes de Guillain-Barré se déclarent après la vaccination. 1976, c’est aussi la mort de Mao Zedong et l’avènement de Deng Xiaoping, qui comprend que l’accomplissement du projet maoïste de mettre fin à deux siècles d’humiliation de la Chine par l’Occident ne peut se faire qu’en adoptant les technologies occidentales de développement. Il est étonnant de noter que 1976, c’est aussi l’année où Michel Foucault fait un cours sur la biopolitique qui marque une rupture dans son œuvre en lançant des formules prémonitoires, mais qui manque ce qui se passe en Asie et en Afrique parce qu’il reste focalisé sur les transformations de la sécurité sociale en Europe et aux États-Unis.

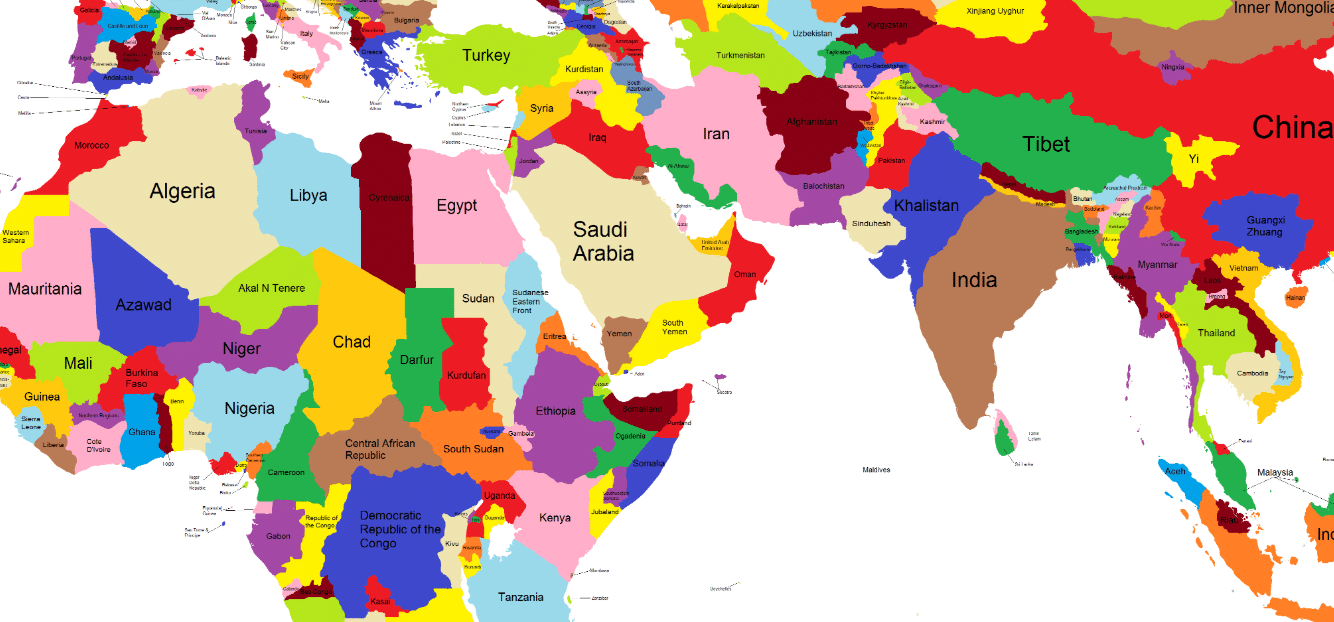

Pendant toute cette période qui va de 1976 à 2019, les virologues ont construit un scénario selon lequel les transformations que l’espèce humaine impose à son environnement (élevage industriel, urbanisation, construction d’infrastructures de transport, déforestation, changement climatique…) multiplient les chances de contacts entre les humains et les animaux sauvages porteurs de nouveaux pathogènes, et la transmission très rapide de ces pathogènes sur toute la planète. Ce scénario, dont les deux grands penseurs sont l’Australien d’origine britannique Frank Macfarlane Burnet et l’Américain d’origine française René Dubos [2], est actualisé par la construction de laboratoires permettant de surveiller les mutations des virus à travers le monde, comme ceux que Kennedy Shortridge et Robert Webster, deux élèves de Burnet, construisent à Hong Kong et Memphis. Il est confirmé par une série d’émergences virales : la grippe aviaire H5N1 en 1997, le SRAS-Cov en 2003, la grippe porcine H1N1 en 2009, le MERS-Cov en Arabie Saoudite en 2012, enfin le SRAS-Cov2 en 2019. L’analogie avec 1914 fonctionne là aussi : il y a eu de multiples événements entre 1871 et 1914 qui annonçaient la conflagration européenne puis mondiale, mais seule la déclaration de guerre montrait qu’on basculait vraiment dans une nouvelle réalité. La différence majeure entre 1914 et aujourd’hui, finalement, c’est que l’Europe n’est plus le centre du monde mais la périphérie, et que la conflagration se joue surtout entre la Chine et les États-Unis qui sont les deux puissances mondiales depuis la fin de la guerre froide – dont 1976 pourrait être une des dates.

« Nous menons une guerre avec des armes venues d’un autre temps. »

MLB : Peut-on dire que la Chine et les États-Unis ont davantage anticipé et préparé la pandémie que l’Europe ?

FK : Je crois en effet que notre difficulté à comprendre la guerre qui est devant nous vient du fait que nous la faisons avec des technologies et des armes qui viennent d’un autre temps. Pendant un siècle, les gouvernements de l’Europe ont pacifié le continent et conquis le reste du monde en s’appuyant sur des techniques de prévention des maladies qui leur permettaient de calculer les risques sur leur territoire par des savoirs statistiques et de mutualiser ces risques dans leurs populations par des techniques d’assurance. C’est le fondement de la sécurité sociale, qui est formalisée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale mais qui est construite dès les premières techniques juridiques de compensation pour les accidents industriels un siècle plus tôt. C’est ce que François Ewald [3] a décrit comme l’histoire « l’État-providence », qui s’interrompait selon lui dans les années 1970 du fait de la privatisation des assurances, et Jean-Baptiste Fressoz [4] comme l’histoire de « l’apocalypse joyeuse », où les sociétés européennes entraient dans la catastrophe écologique avec le coussin amortisseur du calcul des risques.

Or je soutiens que d’autres techniques d’anticipation du futur se sont construites en parallèle, qui sont des techniques de préparation aux catastrophes consistant à imaginer l’événement catastrophique peu probable comme s’il était déjà réalisé de façon à en limiter les dégâts. Mes collègues américains – Paul Rabinow, Andrew Lakoff, Stephen Collier [5] – datent ces techniques de la fin de la Seconde Guerre Mondiale avec l’anticipation par le gouvernement américain d’une attaque nucléaire par les Soviétiques. Je fais l’hypothèse que ces techniques étaient déjà disponibles à la fin du dix-neuvième siècle en Europe à travers la préparation à la guerre mondiale et à la grève générale. Ce qui est certain, c’est que ces techniques sont transférées après la guerre froide à la gestion des épidémies et des catastrophes naturelles. Quoi qu’il en soit, on peut distinguer trois techniques de préparation aux catastrophes – ce que j’appelle les trois S, qui sont en fait redoublés : les Sentinelles, qui envoient des Signaux d’alerte précoce, les Simulations, qui mettent en scène des Scénarios du pire cas, et le Stockage de biens prioritaires, qui se distingue du Stockage ordinaire (en anglais : stockpiling et storage). Toutes les discussions sur la préparation portent sur le bon usage de ces techniques, c’est-à-dire leur bonne distribution dans la société de façon à préparer les populations aux catastrophes à venir.

MLB : Pourtant l’Europe a semblé aller plus loin que la prévention avec le fameux principe de précaution…

FK : Le principe de précaution, qui a émergé en Allemagne dans les années 1970 pour justifier l’opposition à l’industrie nucléaire, a servi aux sociétés européennes – et notamment la France, qui l’a inscrit dans sa Constitution en 2005 – à passer graduellement de la prévention à la préparation, un peu comme un coussin amortisseur lui permettant d’éviter un basculement intellectuel et technologique trop violent. Le principe de précaution implique en effet, face à une menace diffuse et nouvelle, de maximiser les risques pour justifier une intervention massive qui, rétrospectivement, fera apparaître le risque comme faible. D’où les controverses infinies et indécidables sur le principe de précaution : en fait-on trop ou pas assez ? Le principe de précaution est infalsifiable puisque de toutes façons les gouvernements préfèrent en faire trop pour annuler la possibilité même de montrer qu’ils auraient pu faire autrement. C’est ce qui a été fait avec l’abattage massif des bovins soupçonnés de porter la maladie de la vache folle en 1996, avec l’abattage des volailles contre la grippe aviaire en 2005, avec la commande massive de vaccins contre la grippe porcine en 2009. Quand il a dû justifier le confinement face aux nouvelles menaces du Covid-19, le président de la République a créé un comité d’experts ad hoc pour justifier, sur la base de modèles épidémiologiques construits à l’Imperial College de Londres, que cette mesure éviterait des centaines de milliers de morts. Contrairement à ce qu’espéraient les sociologues des sciences [6], le principe de précaution n’est pas devenu le moteur d’une participation de la société civile à l’expertise scientifique, mais d’une instrumentalisation de l’expertise scientifique par le pouvoir politique pour justifier une nouvelle forme de souveraineté dans les sociétés néo-libérales.

MLB : À l’inverse, les pays asiatiques ont considérablement investi dans les techniques de préparation, notamment à la suite de l’épidémie de SRAS de 2003.

FK : En effet la préparation a été mieux comprise en Asie qu’en Europe et aux États-Unis, et les sociétés asiatiques ont même retourné les technologies conçues en Occident pour mettre fin à l’humiliation occidentale qu’elles perçoivent depuis deux siècles. C’est peut-être conjoncturel, puisque la crise du SRAS en 2003 a permis à ces sociétés de se préparer à l’émergence d’une nouvelle souche virale venue des animaux, comme l’a fait la Chine en inaugurant en 2017 un laboratoire de biosécurité P4 construit avec le soutien des Français, le seul laboratoire de ce type en Asie, qui fait de Wuhan une sentinelle des pandémies au centre de la Chine en rivalité avec Hong Kong sur ses frontières. Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé ayant joué un rôle central depuis 2003 dans la mise en concurrence des sentinelles des pandémies, la Chine a compris dès le Règlement Sanitaire International de 2005 qu’il fallait qu’elle contrôle ce jeu. Elle a donc fait élire Margaret Chan directrice de l’OMS en 2006, après qu’elle ait géré les crises de grippe aviaire et de SRAS à Hong Kong entre 1997 et 2003, puis Tedros Adhanom Ghebreyesus en 2017, du fait des bonnes relations entre la Chine et l’Ethiopie. Résultat, la Chine a aussi poussé l’OMS à donner à la nouvelle maladie le nom le plus neutre possible – Covid-19 – de façon à faire oublier son origine chinoise, alors que les scientifiques du Centre for Disease Control aux États-Unis ont imposé de parler de SRAS-Cov2 pour rappeler les ressemblances entre cette maladie et celle qui a fait trembler l’Asie en 2003 en se diffusant également à Toronto. J’ai parlé de « classement de Wuhan » pour décrire la façon dont l’OMS compare les performances des Etats européens face au Covid-19 en m’inspirant du « classement de Shanghai » par lequel les autorités européennes notent les performances de leurs universités à partir d’indicateurs fictifs construits par la bureaucratie chinoise.

« Chaque transformation que l’espèce humaine impose à son environnement est suivie d’une maladie animale qui signale cette transformation. »

MLB : Vos travaux montrent aussi que la tendance à la préparation à l’émergence de pathogènes d’origine animale, comme les virus de grippe aviaire et les coronavirus de chauve-souris, n’est pas seulement conjoncturelle mais aussi structurelle.

FK : Le principe de précaution est profondément enraciné dans ce que Philippe Descola appelle l’ontologie naturaliste, qu’on trouve dans l’Occident moderne et qui repose sur une coupure entre les humains, dotés d’âmes et d’intentions, et les non-humains, conçus comme des étendues de matière inanimée. C’est ce qui justifie que l’on puisse abattre des millions de bovins ou de volailles pour éviter la transmission d’un pathogène qui infecterait les humains : les bovins et les volailles malades sont considérées comme des marchandises défectueuses bonnes pour la casse ou l’équarrissage. La préparation implique davantage une ontologie que Descola qualifie d’animiste : il faut prêter une intention aux virus pour pouvoir suivre leurs mutations à travers le réservoir animal, ce qui conduit à donner un sens aux discours apparemment new age selon lesquels « la nature se venge ». Chaque transformation que l’espèce humaine impose à son environnement est suivie d’une maladie animale qui signale cette transformation, et il faut que les humains entendent ces signaux d’alerte envoyés par les animaux. J’ai été très frappé, dans les entretiens que j’ai mené avec des citoyens chinois ordinaires, de voir que ce discours de la vengeance de la nature était parfaitement compris et qu’il n’était nullement incompatible avec une compréhension scientifique des mécanismes de mutation et de sélection des virus, ce qui vient peut-être de l’introduction importante de la biologie darwinienne dans la Chine républicaine des années 1920, mais aussi de ses affinités avec une conception cyclique de la nature que l’on trouve dans le Classique des mutations (Yi jing).

J’ai voulu tester cette hypothèse d’une meilleure prise de la préparation dans la cosmologie chinoise en regardant comment une pratique occidentale, le birdwatching ou l’ornithologie, était appropriée en Chine. Cela commence avec les premiers observateurs européens comme Robert Swinhoe ou Armand David au XIXe siècle, puis les sociétés d’ornithologues souvent pilotées dans les années 1950 par des militaires anglais ou américains à Hong Kong et Taïwan, puis des sociétés beaucoup plus sinisées dans les années 1990 avec un idéal de « science citoyenne » mais aussi une aspiration à la rencontre avec un oiseau dans son environnement naturel qui permet de le regarder « les yeux dans les yeux », et enfin l’enrôlement de ces sociétés dans la préparation à la grippe aviaire par la collecte d’échantillons pour les analyses en laboratoires. On pourrait faire le même type d’analyse pour les sociétés d’observateurs des chauves-souris, qui sont de plus en plus nombreuses en Europe et en Asie. Comme les ornithologues se présentent souvent comme des chasseurs repentants (sinon eux-mêmes, du moins la filiation intellectuelle dans laquelle ils s’inscrivent), on retrouve chez eux cette passion des « chasseurs de virus » pour la possibilité de suivre les animaux dans leur environnement sauvage, et à la limite de s’identifier à eux par les pathogènes que nous partageons en commun.

MLB : In fine, la Chine a réussi à gérer son épidémie et, écrivez-vous, elle met désormais au défi le reste du monde. Les économies occidentales sont à l’arrêt et reproduisent le confinement de Wuhan, qui est lui-même, bien que la plupart des commentateurs en Europe l’ignorent, inspiré de celui du Vietnam en 2003. L’Italie et la Slovénie se tournent vers la Chine plutôt que vers l’Union Européenne et la France instaure avec elle un pont aérien pour obtenir le matériel dont elle manque cruellement… La Chine s’impose sous nos yeux comme la première puissance mondiale.

FK : Nous entrons en effet dans une nouvelle ère du capitalisme marquée par la prééminence chinoise, qui était décrite depuis trente ans comme une « puissance émergente » mais qui apparaît à présent comme un leader mondial, capable de maîtriser une épidémie sur son territoire – l’ironie étant que depuis trente ans, ce discours s’accompagne du discours inverse sur la Chine comme réservoir de maladies infectieuses émergentes, comme la face obscure ou la part maudite de la puissance économique – mais aussi d’aider le reste du monde à la contrôler par l’envoi massif de masques, de produits pharmaceutiques, de réactifs pour les tests de dépistage fabriqués sur son territoire. A ce titre, la Chine de Deng Xiaoping a réussi son pari de faire de la rétrocession de Hong Kong en 1997 le signe d’une nouvelle ère mettant fin à deux siècles d’humiliation coloniale qui ont permis aux Britanniques, par les guerres de l’opium en 1840, et aux Français, lors du sac du palais d’Été en 1860, de contrôler l’économie chinoise. Selon ce récit traumatique, qui justifie les pires errements de l’ère maoïste, il a fallu trente ans d’isolement de la Chine du reste du monde pour construire une population forte et unifiée capable d’absorber les outils technologiques de l’Occident, alors que ceux-ci avaient divisé la population entre la majorité paysanne et les élites urbaines pendant la période républicaine. La Chine moderne s’est toujours définie par sa capacité à maîtriser les épidémies, pour répondre aux défaillances de la Chine impériale qui n’avait pas su le faire, ce qui, dans la conception chinoise du « mandat céleste » (geming, qui signifie aussi « révolution »), est le signe de la nécessité de changer de régime. Sun Yat-Sen, le premier président de la Chine républicaine en 1911, avait fait des études de médecine à l’Université de Hong Kong et Mao Zedong, fondateur de la République Populaire de Chine en 1949, utilisait régulièrement la rhétorique de la guerre contre les virus pour mobiliser sa population, notamment depuis la guerre de Corée en 1950 au cours de laquelle il avait accusé les Américains d’utiliser les armes bactériologiques fabriquées par les Japonais. Xi Jinping, qui se conçoit comme l’héritier de cette histoire millénaire et est le premier empereur chinois nommé à vie dans la Chine moderne (même Mao Zedong n’avait pas eu cet honneur), en est parfaitement conscient. Le rapport publié par l’OMS le 28 février, qui décrit les mesures adoptées en Chine contre le Covid-19 comme un modèle pour le reste du monde, marque une victoire symbolique de Xi Jinping – même si les contestations montent sur la sincérité du nombre de victimes déclarées par la Chine à l’OMS.

« La préparation aux épidémies oscille entre techniques cynégétiques et techniques pastorales. »

MLB : Une ombre au tableau, les semaines de retard des autorités chinoises dans l’identification de l’épidémie qui ont attisé les critiques de la population.

FK : La figure de Li Wenliang, ce jeune ophtalmologue de 33 ans décédé du Covid le 7 février en laissant sa femme enceinte infectée et après avoir alerté en vain les autorités de Wuhan dès le 30 décembre sur la dangerosité du coronavirus causant des pneumonies atypiques près d’un marché aux animaux, est en effet une épine majeure dans le récit que Xi Jinping fait de la maîtrise de l’épidémie de Covid-19 par la Chine, car elle a suscité un élan compassionnel inédit sur les réseaux sociaux chinois. On peut concevoir en effet que cette épidémie aurait pu être arrêtée à ce stade si l’alerte de Li Wenliang avait été entendue. Ce fait me conduit à une distinction importante, que je n’avais pas pu établir dans mon travail sur la grippe aviaire [7], entre sentinelle et lanceur d’alerte, car les virologues de Hong Kong avaient joué ces deux rôles depuis 1997. On peut dire rétrospectivement que Wuhan a bien joué son rôle de sentinelle en identifiant très rapidement les ressemblances génétiques entre le SARS-Cov2 et un virus prélevé sur une chauve-souris en 2018. Mais elle n’a pas joué le rôle de lanceur d’alerte parce que les autorités locales et provinciales à Wuhan ont eu peur d’envoyer de mauvaises nouvelles à Pékin. Elles ont été sanctionnées pour cela, puisqu’elles ont été remplacées par de nouvelles autorités plus fidèles au pouvoir central. Mais le remplacement des fonctionnaires corrompus ou incompétents ne met pas fin au manque le plus criant en Chine : celui d’une opinion publique dans laquelle les lanceurs d’alerte peuvent s’exprimer librement [8].

Il ne faut cependant pas en conclure que la Chine ou l’Asie ne pourraient pas gérer les pandémies à venir du fait d’une tradition disciplinaire séculaire, d’un totalitarisme autoritaire ou d’un despotisme oriental. Je vois plutôt les tensions actuelles autour de la gestion des épidémies en Chine comme un gradient entre les techniques cynégétiques (relatives à la chasse) et les techniques pastorales qui est très différent du nôtre mais qui ne résulte pas d’une culture incommensurable, plutôt de tournants ontologiques différents pris au cours de l’histoire humaine. On peut dire que les sociétés européennes et les sociétés chinoises partagent le même fond analogiste, au sens que Philippe Descola a donné à ce terme pour décrire le culte des correspondances cosmologiques dans des sociétés impériales, mais que les Chinois l’orientent davantage vers l’animisme alors que les sociétés européennes l’orientent davantage vers le naturalisme. Les sociétés européennes ont bâti le pouvoir pastoral autour d’un sacrifice – c’est-à-dire la destruction rituelle d’un animal ou d’un humain – offert à un Dieu transcendant qui garantit l’unité du peuple par une loi. Les sociétés chinoises le conçoivent plutôt comme un système de correspondances ou d’analogies dans lequel le sacrifice permet de réinstaurer un ordre immanent après une crise, sans qu’il soit pour cela nécessaire d’invoquer un Dieu ou une Loi. La mort de Li Wenliang peut ainsi être comprise par le pouvoir chinois comme un sacrifice nécessaire à la construction d’une nation chinoise plus forte après la pandémie, et non comme l’instauration d’une justice transcendante à cette nation, ce qui est le fondement de l’espace public en Europe depuis les Lumières. Heureusement, d’autres territoires chinois comme Hong Kong, Taïwan ou même Singapour ont intégré cette conception européenne de l’espace public comme arène démocratique dans laquelle la décision souveraine est soumise au jugement du peuple et non seulement aux signes de changement de mandat céleste. C’est pourquoi il faut regarder attentivement ce qui se passe dans ces trois territoires que je décris comme les sentinelles de la pandémie, car le propre de la sentinelle est justement qu’elle refuse de se laisser sacrifier pour pouvoir porter ses signaux d’alerte le plus loin possible et qu’une nouvelle forme de justice en émerge. En cela, la sentinelle est une technique cynégétique qui résiste à la forme pastorale du biopouvoir sacrificateur, aussi bien européenne (sacrifice de l’immanence à la transcendance) que chinoise (sacrifice comme rétablissement de l’immanence). Je crois que ce qui doit être répliqué pour nous préparer aux pandémies, ce sont les sentinelles, pas le sacrifice.

MLB : Si notre tradition est pastorale, où trouverons-nous des ressources pour mettre en place des sentinelles sans les sacrifier ?

FK : C’est tout l’enjeu de la réflexion que j’ai menée sur l’Affaire Dreyfus à travers un livre que j’ai rédigé récemment sur la famille Lévy-Bruhl [9]. Je fais en effet l’hypothèse selon laquelle Dreyfus a été perçu par le philosophe Lucien Lévy-Bruhl, son cousin par alliance, comme une sentinelle qui envoie des signaux d’alerte sur les catastrophes qui menacent les Juifs et, à travers eux, l’idéal des Lumières dont les juifs de France ont été au dix-neuvième siècle l’incarnation. Je fais aussi l’hypothèse selon laquelle Lévy-Bruhl n’a compris cette leçon de l’Affaire Dreyfus que rétrospectivement à travers des figures de « justes » qu’il rencontre dans d’autres sociétés, comme Rizal aux Philippines, Rondon au Brésil, Nguyen au Vietnam. Et j’éclaire ainsi sa fameuse analyse de la « mentalité primitive » comme un ensemble de techniques de vigilance qui permettent aux sociétés de se préparer à des menaces à venir sans recourir à la forme étatique du sacrifice. Cela ne signifie donc pas que Lévy-Bruhl projette sur les « sociétés primitives » une expérience du Juif antérieur à l’émancipation, car alors on pourrait dire que la coupure qu’il établit entre « mentalité primitive » et « mentalité civilisée » passe à l’intérieur du juif moderne, mais plutôt qu’il éclaire par l’analyse des données ethnographiques sur les sociétés coloniales une expérience qui est celle du juif moderne confronté à l’injustice et ne pouvant s’appuyer sur l’État pastoral pour la réparer ; ceci explique à mes yeux la résistance de Lévy-Bruhl à la sociologie durkheimienne du sacré et du sacrifice.

J’ai retrouvé une conception similaire des sentinelles chez Claude Lévi-Strauss tout d’abord, dont toute l’opposition à la sociologie durkheimienne vient de son refus de la compréhension de la Seconde Guerre Mondiale comme un sacrifice, et qui fait une lecture non-sacrificielle de la crise des vaches folles en 1996, et chez Amotz Zahavi, un ornithologue israélien qui publie en 1997 une « théorie du handicap » selon laquelle les vivants peuvent envoyer des « signaux coûteux » qui ont une valeur non utilitaire mais esthétique, car ils leur donnent un avantage comparatif dans des relations concurrentielles entre proie et prédateur mais aussi entre mâles et femelles, comme la fameuse « queue du paon » qui était déjà une énigme pour Darwin [10]. Or Zahavi a conçu cette théorie, qui est aujourd’hui unanimement acceptée mais qui apparaissait alors comme absurde, en observant des oiseaux, les babblers ou cratéropes écaillés, qui avaient des comportements de sentinelles dans le désert du Néguev. La force de son observation et de son interprétation était de dire que les sentinelles, en communiquant avec les prédateurs au lieu de les agresser, ne se sacrifiaient pas pour le collectif mais augmentaient leur capital de prestige – un argument qui avait du poids dans la lutte entre les « colombes » et les « faucons » dans l’Etat d’Israël.

Le point commun à Lévy-Bruhl, Lévi-Strauss et Zahavi, c’est de mettre en valeur des techniques cynégétiques – des formes de communication entre prédateur et proie permettant de pallier les incertitudes de leurs interactions – alors que la tradition juive s’est plutôt construite à partir de techniques pastorales. C’est un point dont j’ai discuté avec le directeur du zoo de Jérusalem en 2015, qui était aussi le président de l’Association des zoos européens : il n’y a pas de tradition cynégétique en Israël, ce sont toujours les peuples voisins qui chassent, et le rôle d’Israël est de civiliser les chasseurs en les soumettant à la Loi. Est-ce qu’il n’y aurait pas une forme de dissidence interne à la tradition juive à travers cette ethnologie et cette ornithologie des sentinelles ? Si oui, les Juifs européens ont peut-être des ressources de préparation dans leurs rapports avec leurs « tribus » voisines.

« Le socialisme jaurésien nous permettrait de nous préparer aux catastrophes à venir.»

MLB : Théodore Herzl a en effet conçu le projet sioniste comme une réponse au signal d’alerte que fut la condamnation de Dreyfus, mais il a entraîné une grande partie des Juifs hors l’Europe dans une sorte de nouveau projet pastoral. Que reste-t-il alors à l’intérieur de l’Europe comme ressources pour mieux nous préparer aux catastrophes à venir ?

FK : Je crois que le socialisme jaurésien nous permettrait de nous préparer aux catastrophes à venir de façon plus juste que le socialisme chinois, parce qu’il intègre l’idéal moderne de la liberté. C’est ce que dit très clairement Lucien Lévy-Bruhl au lendemain de la Première Guerre Mondiale en distinguant le socialisme européen du socialisme asiatique dans un article que j’ai récemment réédité [11]. Jaurès avait en effet pour vocation d’adapter le socialisme allemand au peuple français, c’est-à-dire un peuple à la fois passionné par l’universalisme de l’idéal et enraciné dans le goût du sensible – c’est pourquoi il passait tant de temps et d’énergie dans les banquets républicains où l’on faisait de beaux discours et où l’on mangeait de grands repas. Jaurès, issu d’une famille d’officiers, formé dans la philosophie kantienne qui régnait alors à l’École Normale, a converti dans la défense des mineurs de Carmaux l’engagement militaire de ses ancêtres et la rhétorique de ses condisciples. D’où son obsession, en tant que philosophe et militant, pour la préparation de la grève générale : si la grève arrive, les prolétaires seront-ils assez forts pour la faire tenir et gagner des droits sur le patronat ? C’est aussi le sens de l’Armée Nouvelle, le livre qu’il publie en 1911 après avoir lu les plans de préparation de l’état-major à une guerre contre l’Allemagne, dans lequel il reprend l’idéal de l’armée révolutionnaire de Valmy pour l’organiser concrètement et faire de l’engagement du prolétariat dans le conflit avec l’Allemagne la condition d’une attribution de droits sociaux au sortir de la guerre. C’est enfin et surtout le sens de son engagement dans l’Affaire Dreyfus : si l’état-major français est capable de commettre une erreur de raisonnement comme celle qui a conduit Dreyfus à Cayenne, il sera incapable de faire face à un état-major allemand mieux équipé et organisé. Jaurès inscrit donc toute sa réflexion sur le socialisme international dans la nécessité de préparer la France à une grève générale d’abord, à une guerre mondiale ensuite, en intégrant la tradition juridique et politique française.

MLB : Constatant que l’Allemagne était mieux préparée, les proches de Jaurès intégrèrent le ministère de l’armement derrière Albert Thomas. Y a-t-il des leçons à tirer pour notre présent immédiat de leur gestion de la crise de la Première Guerre Mondiale ?

FK : Après l’assassinat de Jean Jaurès mais aussi la mort au combat de leur ami Robert Hertz, Lucien Lévy-Bruhl entre avec Maurice Halbwachs et François Simiand au ministère de l’armement où Albert Thomas, député proche de Jaurès, était sous-secrétaire d’État en charge de l’équipement militaire sous la tutelle d’Alexandre Millerand. Il s’agissait pour eux de contribuer par un travail de statistique et de propagande à ce qu’on appelait « l’effort industriel de la France », en convertissant des usines d’automobiles comme Renault en usines de guerre. C’était une forme de nationalisation qui ne disait pas son nom, anticipant les grandes nationalisations qui eurent lieu après 1945. L’industrie, qui s’était développée en France de manière autoritaire puis libérale sous le Second Empire et la Troisième République, était ainsi reprise en main par un pouvoir socialiste au service de l’effort militaire. Cela a conduit à un ensemble de nouveaux droits sociaux au sortir de la guerre comme la journée de huit heures pour rendre justice aux travailleurs et travailleuses qui avaient servi dans les usines de guerre. On pourrait imaginer aujourd’hui des formes de nationalisation comparables, non seulement des banques pour éviter leur faillite comme lors de la crise financière de 2008, mais aussi des grandes entreprises de distribution comme Amazon et Leclerc, pour organiser leurs conditions de travail et éviter qu’elles n’entrent en concurrence déloyale avec les petites librairies ou les marchés de village. Emmanuel Macron a beaucoup fait référence à Clémenceau dans sa communication depuis la début de la pandémie, pour justifier l’effort du personnel hospitalier sur la première ligne de front et le soutien que devait lui apporter le reste de la population sur l’arrière-front, mais il n’a pas assez parlé des travailleurs qui continuent de faire fonctionner la nation en temps de confinement, comme les caissières, les employés des entreprises de livraison, les ouvriers du clic qui font tourner les sites d’achat en ligne…Il y avait pourtant ces éléments dans ses discours de déclaration de guerre qui parlaient de la solidarité. Nous sommes en 1914 et Jaurès nous manque à nouveau.

« Je vois des signes de solidarité internationale dans l’échange de signes d’information entre les sentinelles des pandémies. »

MLB : Le lendemain de l’assassinat de Jaurès, la déclaration de guerre signifiait aussi l’échec de l’Internationale socialiste et de l’idéal de solidarité qu’il portait. Voyez-vous des signes de cette solidarité aujourd’hui ? Au contraire, le monde qui sortira de la crise du coronavirus n’est-il pas davantage susceptible de se replier sur lui-même ?

FK : Le risque de repli est fort, en particulier si la pandémie s’installe durablement en Afrique et en Amérique, justifiant de nouvelles périodes de confinement lorsque l’Europe aura levé les premières mesures. On voit mal comment le confinement peut être compatible avec un exercice plein et entier de la solidarité, même si l’on peut s’émerveiller des nouvelles formes de communication en ligne et applaudir le personnel hospitalier sur son balcon. Pour que la solidarité s’exerce, il faut qu’il y ait une forme d’activité commerciale, puisque la solidarité consiste justement à se prémunir des maladies qui peuvent émerger de cette activité commerciale elle-même. En cela, le solidarisme est une tentative de rendre compatible le socialisme et le libéralisme : c’est un remède par le socialisme – c’est-à-dire la formulation d’un idéal social commun à tous les membres d’un collectif – aux maux du libéralisme – c’est-à-dire un excès de liberté de circuler, échanger, discuter… Et c’est pourquoi il est incompatible à mes yeux avec le protectionnisme, qui consiste à replier le collectif sur des frontières, dont la pire version est celle de l’Amérique de Trump qui utilise la souveraineté économique comme une forme hyper-agressive de concurrence libérale.

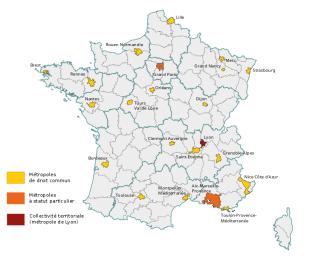

Je vois des signes de solidarité aujourd’hui dans l’échange de signes d’information entre ce que j’appelle les sentinelles des pandémies. Hong Kong, Taïwan et Singapour ne doivent pas être conçus comme des modèles de surveillance des pandémies qu’il faudrait appliquer en Europe avec des technologies informatiques sophistiquées. Ce sont plutôt des tentatives d’inventer des formes de détection précoce des pandémies compatibles avec les libertés publiques auxquelles nous sommes attachés. Ce sont des scientifiques connectés à des ordinateurs pour suivre les mutations des virus, mais aussi des corps exposés à des maladies respiratoires qui signalent les maux que nous avons imposés à notre environnement. C’est la base d’une solidarité non seulement entre les scientifiques – car le mélange de concurrence et de collaboration qui est au fondement de la science moderne est au principe de la solidarité – mais aussi entre les générations – entre les plus jeunes et les plus âgés, car c’est la base de la transmission de savoirs -, entre les nations et entre les espèces animales ; j’avoue avoir du mal à concevoir une solidarité avec les plantes et les arbres, mais je peux essayer d’aller jusque-là si je pars de crises mettant en jeu ensemble la santé des animaux et des plantes.

MLB : Vinciane Despret souligne dans la préface qu’elle donne à votre livre que vous réhabilitez un vieux slogan de Mai 68. Face aux épidémies la voie du salut c’est « l’imagination au pouvoir » ?

FK : C’est à Vinciane Despret que je dois la découverte de la théorie d’Amotz Zahavi, qu’elle est allée observer sur le terrain en Israël avant 1997 [12], et qui m’a permis de comprendre les sentinelles des pandémies en Asie. Pour elle, la force de la démonstration de Zahavi est justement cette dimension esthétique des « signaux coûteux », le fait que les oiseaux sentinelles se perchent sur la branche dans une sorte de danse où chacun se distingue par un cri différent, au lieu qu’un seul oiseau se sacrifie en poussant un cri agressif qui fasse fuir à la fois le prédateur et les autres oiseaux. De nombreux microbiologistes soulignent aujourd’hui que les virus ne sont pas des ennemis mais qu’ils cherchent seulement à se répliquer dans nos cellules, et que les conditions dans lesquelles nous interagissons avec le vivant, c’est-à-dire les barrières que nous instaurons entre les espèces, ont rendu ces virus franchissant ces barrières plus dangereux, notamment parce qu’ils produisent des paniques du système immunitaire. On peut donc concevoir une sorte de danse des humains avec les animaux et les microbes (et peut-être les plantes) dans une célébration de la diversité de la nature plutôt qu’un repli derrière des frontières spécifiques et nationales. Cela apparaitra comme une utopie new age mais c’est ce qui découle logiquement des techniques de préparation aux pandémies si on les prend au sérieux comme des technologies de l’imagination analogues à celles des chamanes dans les sociétés amazoniennes ou sibériennes : il faut imaginer que le virus est déjà là parmi les animaux qui vivent avec nous, simuler des formes d’interaction non agressives avec lui, et stocker des marchandises qui nous permettent de fabriquer de la valeur en fonction des traces qu’il y dépose. C’est le monde dans lequel nous sommes entrés avec la déclaration de guerre contre un virus pandémique qui n’est pas un ennemi mais avec lequel il va falloir apprendre à vivre autrement, et peut-être mieux.

[1] Christopher Clarck, Été 1914 : comment l’Europe a marché vers la guerre, Paris, Flammarion, 2013.

[2] René Dubos, Man, Medicine and Environment. Londres, Pall Mall Press, 1968, et Frank M. Burnet Natural History of Infectious Diseases. Cambridge, Cambridge University Press, 1972. Que ces deux ouvrages scientifiques soient parus entre le mouvement global de mai 1968 et la publication du rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance en 1972 dit beaucoup de leur signification politique.

[3] François Ewald, L’Etat providence, Paris, Grasset, 1986.

[4] Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Le Seuil, 2012

[5] Stephen J. Collier, Andrew Lakoff et Paul Rabinow, « Biosecurity: Towards an Anthropology of the Contemporary », Anthropology Today 20, n°5, 2004, p. 3-7.

[6] Yannick Barthe, Michel Callon et Pierre Lascoumes, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Le Seuil, 2001.

[7] Frédéric Keck, Un monde grippé, Paris, Flammarion, 2010.

[8] Cf. Francis Chateauraynaud & Didier Torny, Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l´alerte et du risque, Paris, EHESS, 1999.

[9] Ce livre en cours d’édition est annoncé dans mon article « Lévy-Bruhl, Jaurès et la guerre », Cahiers Jaurès, n°204, 2012, p. 37-53.

[10] Amotz et Avishag Zahavi, The Handicap Principle: a Missing Piece of Darwin’s Puzzle, Oxford, Oxford University Press, 1997.

[11] Cf. Lucien Lévy-Bruhl, « L’ébranlement du monde jaune », et Frédéric Keck, « Lucien Lévy-Bruhl et l’imaginaire anti-colonial en Asie », Revue d’histoire des sciences humaines, n°33, 2018, p. 243-262.

[12] Vinciane Despret, Naissance d’une théorie éthologique. La danse du cratérope écaillé, Le Plessis Robin, Synthélabo, 1996.