Fracturée, la gauche allemande part désunie aux élections européennes. D’un côté Die Linke (« la gauche »), le parti qui a incarné l’opposition aux politiques de rigueur d’Angela Merkel. De l’autre, la Bündnis Sahra Wagenknecht (Alliance Sahra Wagenknecht, BSW), structurée autour de la charismatique dissidente de Die Linke. Elle reproche au parti de gauche d’avoir abandonné un discours de classe pour une rhétorique centrée autour des « valeurs » et d’avoir délaissé les travailleurs au profit des classes moyennes. Ses propos critiques de l’immigration ont déclenché de nombreuses polémiques, au sein même de la gauche européenne. Nous rencontrons Fabio de Masi, tête de liste de la BSW pour les élections européennes. Spécialiste des questions financières, critique précoce de la monnaie unique, il est l’une des figures de l’opposition au tournant austéritaire de l’Union européenne durant la décennie 2010.

LVSL – Après d’importants désaccords au sein de Die Linke, Sahra Wagenknecht, la figure la plus médiatique du parti, a quitté celui-ci. Elle a lancé la Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW, Alliance Sahra Wagenknecht), à laquelle vous appartenez. Pourriez-vous expliquer les raisons de cette scission, et les principales divergences idéologiques entre Die Linke et le BSW ?

Il y a deux raisons essentielles. La première consiste dans le virage de Die Linke vers ce que Thomas Piketty nomme la « gauche brahmane », axée sur les questions d’identité. Cela ne signifie pas que Die Linke a abandonné sa rhétorique de redistribution sociale, mais il a perdu son assise dans le monde du travail. Ses élus ont par exemple voté en faveur d’un revenu de base inconditionnel. Ignorent-ils que le versement d’un revenu de subsistance à chaque personne – même aux riches – diminue les ressources destinées à ceux qui ont vraiment besoin du soutien de l’État ? Que cette perspective néglige complètement la participation sociale permise par le travail ? Le contrôle de l’économie – y compris sur les décisions d’investissement – ne peut être démocratisé que par des luttes sur le lieu de travail.

Cette attitude, couplée à la rhétorique irréaliste de Die Linke sur l’ouverture des frontières durant la crise des réfugiés, a conduit à un désenchantement au sein de notre base électorale, dans les circonscriptions ouvrières et dans les campagnes. Elle a contribué à la montée de l’AfD [Alternative für Deutschland, le principal parti d’extrême droite allemand, qui entretient un rapport pour le moins ambigu au passé nazi du pays, ndlr]. Lorsque j’étais encore membre de Die Linke au Parlement allemand, j’ai dû empêcher ce parti de prendre position en faveur de la taxe carbone, la mesure qui avait conduit, en France, à l’explosion des Gilets jaunes ! Il n’est pourtant pas difficile de comprendre que la taxe à la consommation de carburants est un outil libéral, à l’effectivité environnementale douteuse, alors que dans le même temps, le système ferroviaire allemand souffre d’un sous-investissement chronique depuis de nombreuses années.

« Face au choc économique majeur que nous vivons, la coalition allemande a annoncé des dépenses d’armement de 100 milliards d’euros, combinées à des coupes dans les dépenses publiques et des taxes carbone. »

La seconde ligne de fracture réside dans l’attitude à tenir par rapport au mouvement pacifiste. Sahra Wagenknecht a organisé une grande manifestation pour la paix et en faveur d’une solution diplomatique à la guerre en Ukraine. Die Linke a tenté de la discréditer et prétendu que la manifestation avait été initiée par la droite. Nous ne faisons preuve d’aucune naïveté vis-à-vis de Vladimir Poutine. J’ai moi-même été la cible d’un probable espion russe, « Egisto O. », qui travaillait avec Jan Marsalek, ancien manager de l’entreprise de transactions Wirecard, désormais fugitif. À de nombreuses reprises, j’ai dénoncé les réseaux oligarchiques russes en Allemagne.

Pour autant, nous estimons que la guerre en Ukraine est le produit d’une histoire complexe, liée à l’élargissement à l’Est de l’OTAN. Qu’il faut des garanties de sécurité pour l’Ukraine comme il faut un tampon de sécurité pour la Russie, et qu’à long terme de trop nombreuses vies ukrainiennes seront sacrifiées – étant entendu que la Russie peut mobiliser davantage de soldats. Nous ne sommes pas non plus en accord avec les sanctions, car elles ont porté atteinte à l’économie allemande, hautement intensive en énergie, et ont rendu l’Allemagne plus dépendante du gaz naturel liquéfié (GNL) américain, hautement polluant. Le tout sans empêcher la Russie d’intensifier ses opérations. Notre point de vue est étayé par une étude récente de l’économiste keynésien James Galbraith.

LVSL – La situation sociale en Allemagne s’est significativement détériorée ces dernières années en raison de l’inflation et des politiques d’austérité. En novembre dernier, la Cour constitutionnelle allemande a jugé illégale la mobilisation de 60 milliards d’euros restants du fonds COVID pour des politiques écologiques. Comment analysez-vous cette obsession pour la discipline budgétaire et comment le public allemand la perçoit-il ?

J’ai été l’un des principaux critiques de la règle du frein à l’endettement en Allemagne ces dernières années. J’en ai proposé des modifications majeures. La décision de la Cour est cependant plus complexe. Si vous inscrivez un frein à la dette dans la Constitution, vous ne devriez pas être surpris d’un tel jugement. Même des politiciens de premier plan du parti Vert en 2017 voulaient encore renforcer le frein à l’endettement – ce qui restreint le crédit pour l’investissement. Pour contourner ce frein (par exemple pour les dépenses militaires), le gouvernement a ainsi lancé des budgets parallèles, les soi-disant budgets à « usage spécial », qui ne sont pas contrôlés par le Parlement.

Pendant la crise du coronavirus, une exemption au frein à l’endettement a été activée, qui s’applique dans des conditions spéciales – comme un choc économique majeur. Le gouvernement aurait simplement pu la prolonger avec la crise énergétique et la guerre en Ukraine, mais a plutôt tenté d’utiliser des fonds d’un budget parallèle précédent. Pourquoi la Cour constitutionnelle devrait-elle aider à la stupidité économique du gouvernement ?

LVSL – Les sondages pour les élections européennes indiquent un désenchantement des électeurs à l’égard du gouvernement de coalition, composé du SPD (sociaux-démocrates), des Grünen (écologistes) et du FDP (libéraux). Selon vous, quelles sont les raisons de cette impopularité ?

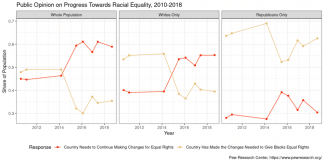

FdM – Que ce gouvernement soit probablement le plus impopulaire de l’histoire de l’après-guerre n’est pas surprenant. Il faut garder à l’esprit que face à un choc économique majeur, il a annoncé des dépenses de 100 milliards d’euros en armement, combinées à des coupes dans les dépenses publiques en infrastructures, une politique énergétique chaotique et des taxes carbone. Une étude avec la participation de banquiers centraux suédois, parue sous le titre de « The Political Costs of Austerity », montre avec une grande clarté que de telles politiques favorisent l’extrême droite. Il faut ajouter qu’en plus de la guerre en Ukraine, il existe une grande préoccupation quant à la capacité de nos municipalités à gérer la migration de manière ordonnée, alors que nous manquons de logements et de capacités éducatives…

LVSL – Le parti d’extrême droite AfD est en tête dans pratiquement tous les sondages dans l’ancienne Allemagne de l’Est. Comment expliquez-vous ce succès et comment peut-il être stoppé ?

L’Est est particulièrement exposé aux conséquences de la guerre. De nombreuses personnes considèrent l’attaque criminelle de la Russie – qui constitue sans aucun doute une violation claire du droit international – de manière plus nuancée qu’à l’Ouest. Il faut aussi mentionner une division villes-campagnes dans la montée de l’AfD : de nombreuses personnes perçoivent les changements dans la société allemande – transformation numérique, gestion de la crise du coronavirus ou de l’immigration – comme une menace pour leurs sociabilité et leur mode de vie traditionnel.

LVSL – Sahra Wagenknecht a été décrite comme représentante d’une gauche « anti-immigrés » par certains médias et critiquée par une partie de la gauche européenne pour son opposition à la libre circulation des immigrés. Quelle est votre analyse de cette couverture médiatique, et comment décririez-vous la position de votre parti sur la question de l’immigration ?

Traditionnellement, la « libre circulation des immigrés » n’a jamais été une position de gauche. Bernie Sanders a toujours été opposé à l’ouverture des frontières, par exemple. En effet, aucune de ces personnes n’est « libre ».

« Dès le départ, j’ai été l’un des principaux opposants à l’architecture de l’euro, et parmi ceux qui ont initié le “Plan B”, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et d’autres en Europe. »

Une grande partie des « progressistes » allemands consentent à ce qui se passe actuellement à Gaza. La situation a produit deux millions de réfugiés. Sont-ils libres ? Bien sûr que non. Ils préféreraient vivre dans leur pays. Si tous les habitants de Gaza se rendaient en Allemagne, cela ne résoudrait pas leur situation de pauvreté et conduirait à davantage de tension dans la société allemande. Nous sommes, et sans aucune ambiguïté, en faveur de l’octroi du droit d’asile aux victimes de persécutions politiques, ainsi qu’aux réfugiés de guerre (pas seulement en Allemagne mais dans toute l’Europe, car l’Allemagne n’a pas la capacité de mobiliser suffisamment de logements et d’écoles pour tout le monde).

Pour autant, il faut garder à l’esprit que les plus pauvres des pauvres n’arrivent pas même en Europe, car ils n’ont pas même les moyens de traverser la Méditerranée, et que près de la moitié des personnes qui demandent l’asile sont en réalité des immigrés économiques, bien qu’issus de pays autrefois en guerre. C’est totalement compréhensible. Cependant, dans le système allemand, si vous n’avez pas de passeport ou s’il n’y a pas d’accord de rapatriement avec votre pays d’origine, vous êtes toléré sans perspective claire à long terme. Cela conduit de nombreuses personnes à essayer d’entrer en Allemagne, mais sans réelle perspective de vie.

Nous voulons un changement du système, afin de permettre aux gens de demander l’asile dans des pays tiers (même ceux sans les moyens financiers) et de limiter l’immigration économique légale sur le marché du travail. Nous ne pouvons pas résoudre l’inégalité mondiale par l’immigration. Nous voulons plutôt que l’Allemagne investisse dans le relèvement des économies et lève les sanctions contre des pays comme la Syrie, plutôt que de diriger ces fonds vers des personnes condamnées à vivre une vie sans avenir dans les quartiers les plus pauvres de nos villes.

LVSL – L’Union européenne fait l’objet de critiques répétées au sein de la gauche française du fait de sa structure institutionnelle, qui favoriserait l’Allemagne au détriment des pays du Sud. Certains mettent l’accent sur le fait qu’une zone de libre-échange avec une monnaie unique empêche les pays du Sud de protéger leur économie des excédents commerciaux allemands. Quelle est votre analyse sur cet enjeu ? Croyez-vous en l’existence d’un clivage Nord/Sud en Europe – et le cas échéant, comment un parti de gauche allemand peut-il le surmonter ?

Certainement. Dès le départ, j’ai été l’un des principaux opposants à l’architecture de l’euro, et parmi ceux qui ont initié le « Plan B », aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et d’autres en Europe. J’ai personnellement attaqué la Banque centrale européenne (BCE) en justice avec Yanis Varoufakis pour sa décision de priver la Grèce de liquidités lorsqu’elle a refusé de signer le plan d’austérité de la « Troïka » [BCE, FMI et Commission européenne. Ces trois institutions ont imposé aux gouvernements grecs une série de plans d’austérité durant la décennie 2010. En 2015, la Grèce devait brièvement s’y opposer, avant de céder face à la BCE, ndlr]. J’ai fait de nombreuses propositions alternatives : financement de l’investissement public par les banques centrales, réforme du pacte de stabilité et de croissance, etc. L’Allemagne doit renforcer la demande intérieure via une hausse des investissements publics et des salaires réels.

Actuellement, l’Allemagne connaît une triple crise. En raison de la guerre économique avec la Russie, nous perdons des marchés d’exportation – dans une sorte de variante de la « stratégie du choc ». Dans le même temps le gouvernement supprime la demande intérieure. Enfin, notre carence d’investissements publics conduit à l’Allemagne à brader sa capacité industrielle future. Nous goûtons à présent aux politiques que nos gouvernements ont infligé aux pays du Sud de l’Europe au début de la décennie 2010.

LVSL – Alors que la guerre est revenue sur le continent européen, les gouvernements européens ont adopté une approche de confrontation envers la Russie et refusent de considérer la voie des négociations. Quelle diplomatie alternative proposeriez-vous ?

Comme je l’ai expliqué, nous avons besoin d’un cessez-le-feu – qui est cependant devenu plus irréaliste avec l’avancée de la Russie – et de garanties de sécurité impliquant la Chine, l’Allemagne et la France pour l’Ukraine, ainsi qu’un tampon de sécurité envers l’OTAN pour la Russie.

LVSL – Le gouvernement allemand soutient Israël de manière inconditionnelle – une posture partiellement justifiée par des considérations historiques, relatives à la responsabilité centrale de l’Allemagne dans la Shoah. Quelle est votre position sur la question palestinienne ?

Je me suis opposé à la réplique de Netanyahou – la plus extrême qui puisse être – aux attentats du 7 octobre. J’ai été l’un des rares à le faire. Nous devons garder à l’esprit que Netanyahou a délibérément soutenu les fondamentalistes du Hamas pendant de nombreuses années, afin d’empêcher une solution à deux États.

Il instrumentalise l’horreur du 7 octobre et la situation des victimes pour étendre les frontières d’Israël. 30.000 Palestiniens sont morts, principalement des enfants et des femmes. Il faut un embargo sur les armes contre ce gouvernement.

LVSL – Malgré la popularité de Sahra Wagenknecht, le BSW reste un nouvel arrivant sur la scène politique allemande. Quelles sont les prochaines étapes pour le parti après les élections européennes ?

Nous devons nous consolider. Les élections les plus importantes pour nous ne sont pas les européennes mais les élections dans les États de l’Est, qui viennent cette année. Je m’attends à des résultats positifs mais modestes aux européennes car elles ne sont pas propices à la mobilisation – sans compter que nous manquons du personnel et des ressources dont disposent les autres partis. Mais je suis convaincu que nous obtiendrons un résultat positif qui signera notre ancrage dans le champ de bataille politique allemand.