Un mois avant l’invasion de l’Ukraine, le Kremlin dépêchait ses troupes au Kazakhstan. Non pour mener une guerre de changement de régime, mais au contraire pour défendre le pouvoir en place dirigé par Kassym-Jomart Tokaïev. Allié proche de Moscou, le Kazakhstan est une pièce maîtresse de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), pendant centrasiatique de l’OTAN. L’intervention russe au Kazakhstan, ainsi que son statut hégémonique au sein de l’OTSC, permet de comprendre le rôle de puissance militaire de premier rang que la Russie compte désormais assumer.

Lorsque Vladimir Poutine ordonne à son armée d’envahir l’Ukraine le 24 février dernier, peur et indignation saisissent le monde occidental à la gorge. L’une des armées les plus importantes du monde bafoue allègrement – une fois de plus – les règles du droit international et fait remonter de douloureux souvenirs sur le Vieux continent. En déclenchant cette guerre aux portes de l’Union européenne, Poutine ne souhaite pas seulement conquérir l’Ukraine – encore moins « dénazifier » le pays – mais aussi imposer au monde entier la vision d’une armée russe qui peut défendre et contrôler son étranger proche. Pour cela, Poutine a opéré une modernisation et une reconstruction à marche forcée de l’armée nationale, appuyées sur le précédent syrien. Mais quelques semaines avant que les chars russes ne roulent sur les steppes de la Méotide, c’est au Kazakhstan que la Russie intervient.

Un regard sur cette participation musclée à la défense d’une ancienne République soviétique et sur la reconstruction de l’armée russe offre un aperçu différent de la campagne poutinienne en Ukraine et de la stratégie de puissance russe.

Reconstruire l’armée, la marque de l’homme fort

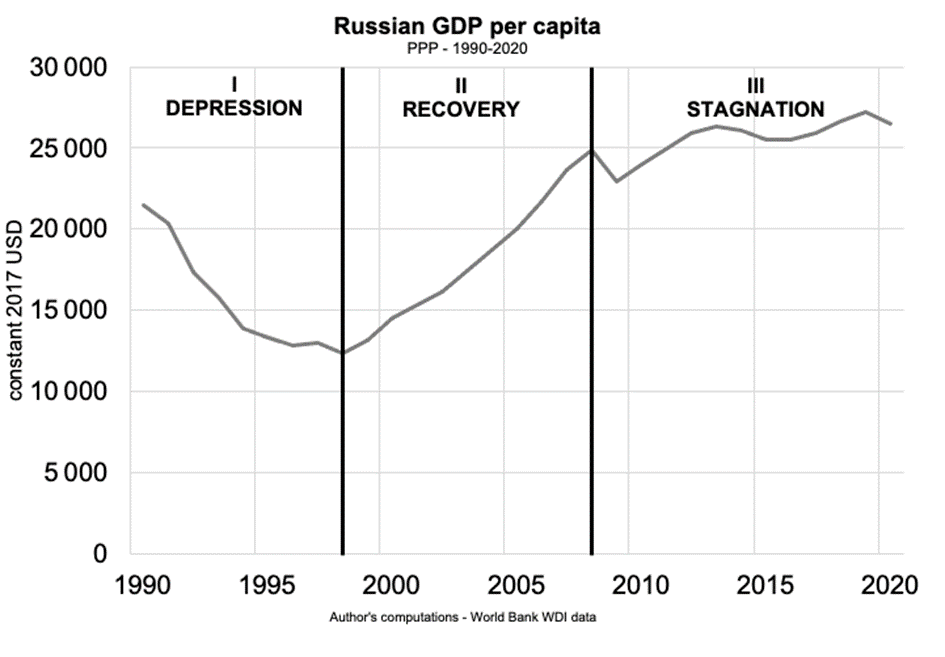

Dès son arrivée au pouvoir en décembre 1999, Vladimir Poutine n’a eu de cesse de vouloir rendre ses lettres de noblesse à l’armée, laquelle n’était plus rouge mais russe, et montrer au monde que la Fédération de Russie était le digne successeur de l’Union Soviétique qui avait vaincu le IIIème Reich. Les « années tumultueuse de la perestroïka et le règne burlesque de Boris Eltsine » [1] ont entaché la puissance du pays qui n’attendait, selon Poutine, qu’un homme fort pour la remettre sur les bons rails. Il n’est pas surprenant, pour un ancien membre du renseignement, que l’une de ses premières décisions une fois Premier ministre soit alors de « refaire » la guerre en Tchétchénie en 1999, trois ans après l’humiliation d’Eltsine dans le Caucase.

En janvier 2022, la Russie n’est pas seulement au faîte de sa puissance militaire, elle a aussi patiemment assuré sa domination politique et économique sur ses anciennes républiques sœurs.

Sans provoquer de tollé international malgré les innombrables exactions des forces russes dans ce petit territoire, Poutine obtient sa première victoire symbolique de nouvel homme fort du Kremlin et donne le ton pour les années à venir. Mais le succès de Moscou sur Grozny est loin d’être total : l’armée post-soviétique a montré ses limites et ses faiblesses face à un adversaire de petite taille mais déterminé dans ses retranchements.

Il faut attendre 2008 et les conséquences de l’intervention russe en Géorgie en soutien aux séparatistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie pour voir la politique militaire russe opérer un tournant majeur. Malgré la victoire face au gouvernement de Tbilissi et la reconnaissance par Moscou des territoires sécessionnistes de la région, la vétusté des équipements russes et les défauts opérationnels sont largement pointés du doigt. Tout en laissant subtilement la main à son second Dmitri Medvedev pour quatre ans, Poutine lance un ambitieux programme de modernisation à marche forcée des forces armées russes.

De 2008 à 2022, l’État russe engage alors un « Programme national d’armement » auquel il alloue des milliards de roubles afin de moderniser et d’accroître les capacités opérationnelles de la Défense russe. Sur cette période, c’est approximativement 4% de son PIB qui est investi dans ce secteur. Sur la période 2015-2020, ces dépenses représentaient entre 150 et 180 milliards de dollars par an. [2] Derrière ce budget colossal se trouve alors une doctrine bien précise de l’État russe : l’idée est d’abord de mettre l’armée au niveau de ses homologues en matière de technologies de pointe, ce qui pousse au développement et à l’achat de matériel : « armes hypersoniques et de haute précision, systèmes de guerre électronique, drones et véhicules sous-marins autonomes, systèmes d’information et de contrôle ». [3]

Cette stratégie est associé à une politique de rationalisation de la structure militaire post-soviétique, visant à simplifier l’appareil de commandement et mettre en place des forces opérationnelles à tout instant. La Marine, l’aviation et l’artillerie russes sont alors les principaux bénéficiaires de la pluie de roubles destinés à l’armée.

Entre l’acquisition de navires de combat (50), de sous-marins (20), d’aéronefs (1000), de chars de combat (2300), de véhicules blindés (17000) et de système d’artillerie (2000), sans oublier les missiles balistiques intercontinentaux (300), la Russie n’a pas non plus négligé l’investissement dans ses forces terrestres et d’accroître la taille de ses troupes. À côté de sa quête de « missiles invincibles » [4] visant à redonner à la Russie son aura de superpuissance militaire, Vladimir Poutine n’a aucunement laissé de côté ces dernières. Bien au contraire, l’armée russe s’est considérablement agrandie en quinze ans : entre 2011 et 2017, les effectifs sont passés de 700 à 900.000 soldats et atteignent environ 1 million à l’aube de l’agression en Ukraine. [5]

Les manifestations au Kazakhstan, une contestation du pouvoir dans la périphérie de Moscou

Lorsqu’en janvier 2022 le Kazakhstan est traversé par un mouvement de contestation sans précédent dans la capitale économique du pays, la Russie n’est pas seulement au faîte de sa puissance militaire, elle a aussi patiemment assuré sa domination politique et économique sur ses anciennes républiques sœurs. Le Kazakhstan de Noursoultan Nazarbaïev et de son dauphin Kassym-Jomart Tokaïev dispose cependant d’un degré d’autonomie à l’égard de la Russie de Poutine.

NDLR : lire sur LVSL l’article du même auteur : « L’Asie centrale, autre arrière-cour de l’expansionnisme russe »

Plus grand pays d’Asie centrale, immense réservoir d’hydrocarbures et d’uranium tant à destination de la Russie que de l’Union Européenne, le Kazakhstan est parvenu à s’imposer comme un acteur important de la scène internationale depuis 1991 et l’indépendance. Sous l’égide de son premier président en place près de 30 ans, le Kazakhstan a mis en place une politique multivectorielle pour démultiplier ses débouchés commerciaux et développer son économie postsoviétique, gagnant ainsi une forme de stabilité notable. Malgré ses airs de bon élève, notamment en comparaison des régimes bélarusses ou ouzbeks, le Kazakhstan de Nazarbaïev est resté un pays peu démocratique où le pouvoir du président demeure difficilement contestable.

S’il démissionne de la présidence en 2019 au profit d’un de ses fidèles apparatchiks, Noursoultan Nazarbaïev reste l’homme fort du pays en gardant le contrôle du parti présidentiel et du Conseil de Sécurité, organe principal du pouvoir dans le pays.

Le mouvement de contestation qui éclate le 2 janvier 2022 dans le pays, dont la hausse soudaine des prix du carburant fut l’élément déclencheur, est, à l’instar du mouvement des Gilets jaunes en France en 2018, un phénomène plus profond de défiance et révolte. En quelques jours, le mouvement gagne le centre névralgique du pays – l’ancienne capitale Almaty – où les revendications dépassent la simple question du pouvoir d’achat : les Kazakhstanais demandent un changement de régime. En plus d’exiger le départ de Tokaïev et de son gouvernement, les manifestants s’attaquent à la figure de l’ancien autocrate Nazarbaïev en déboulonnant certaines de ses statues dans le pays dont la capitale porte son prénom depuis 2019. [6]

L’intervention russe au Kazakhstan est demandée par Tokaïev au prétexte d’une attaque terroriste occidentale

Rapidement, le mouvement gagne en ampleur et menace pour la première fois un pouvoir central dont la stabilité était une caractéristique fondamentale. Complètement dépassé par la tournure des évènements, le président Tokaïev prend alors des mesures d’une violence inouïe pour tuer cette révolution dans l’oeuf. Le 4 janvier, l’État d’urgence est décrété et l’accès à Internet est limité. Le lendemain, répondant aux demandes des milliers de manifestants, le président exige la démission de son gouvernement et pousse Nazarbaïev vers la sortie en prenant lui-même la tête du Conseil de Sécurité. Le 6 janvier, face aux nombreux morts et blessés au sein des forces de sécurité – sans compter les dizaines de décès parmi les manifestants -, la décision est prise de faire appel à l’Organisation du Traité de Sécurité Collective (OTSC), pastiche russe de l’OTAN dans l’espace eurasiatique. Le 7 janvier, alors que les renforts de l’OTSC sont déjà arrivés dans le pays, Tokaïev donne l’ordre à l’ensemble des forces de sécurité présentes sur le territoire de « tirer sans sommation » [7] sur les émeutiers.

Pendant quatre jours, le gouvernement ordonne donc la traque de toute personne impliquée dans ces manifestations. Des milliers de journalistes, de militants ou d’opposants sont interpellés, arrêtés et parfois torturés. Lorsque les troupes de l’OTSC repartent le 11 janvier et que le « calme » est revenu, le bilan de ces quelques jours de contestation est lourd : plus de 10 000 arrestations dont au moins 18 journalistes, 225 morts dont 19 issus de la police ou de l’armée. [8] Et si le gouvernement a changé, que Nazarbaïev a perdu sa position privilégiée, le pouvoir de Tokaïev est resté solidement en place ; pas de « révolution de couleur » pour le Kazakhstan.

L’intervention russe, démonstration de force et prélude à la guerre ?

Un mois seulement avant l’invasion de l’Ukraine, l’intervention russe au Kazakhstan permet d’illustrer le rôle que la Russie de Poutine prétend jouer dans son étranger proche. Dans sa conception de l’espace eurasiatique, l’Ukraine et le Kazakhstan ont en partage de nombreuses similarités : partenaires commerciaux importants, anciennes républiques soviétiques, voisins directs du territoire russe. Ces deux pays ne doivent pas, pour la Russie, céder à l’influence occidentale.

Alors que la raison invoquée pour justifier les bombardements de bâtiments civils en Ukraine est la lutte contre un régime « pronazi » à la botte de Washington et Bruxelles installé à Kiev, l’intervention russe au Kazakhstan est demandée par Tokaïev au prétexte d’une attaque terroriste occidentale. Cet argument est d’ailleurs exigé par le traité qui fonde l’OTSC puisqu’une intervention de ces forces de sécurité n’est théoriquement possible, à l’instar des clauses de l’OTAN, qu’en cas d’agression d’un pays-membre par une entité tierce. [9]

Si le déboulé des chars russes en Ukraine et le soulèvement des citoyens kazakhstanais contre le pouvoir central n’ont pas de liens directs, l’attitude de Moscou dans les deux cas répond à une même logique. Poutine souhaite établir que le centre de gravité de l’espace eurasiatique, reconstitution partielle d’un fantasme de la puissance soviétique, demeure Moscou. Si c’est officiellement l’OTSC et donc une force plurinationale qui vient pacifier violemment le Kazakhstan, les soldats déployés sont majoritairement russes. [10] 3000 soldats russes contre quelques dizaines d’Arméniens et de Kirghizes : le message envoyé est clair.

Reflet de la politique de militarisation enclenchée 15 ans auparavant, le travail des parachutistes russes dépêchés à Almaty est par ailleurs d’une efficacité redoutable. Sur le papier, l’opération est une réussite totale pour Poutine. En plus d’avoir éteint une potentielle « révolution de couleur », la détresse de Tokaïev a permis au président russe de confirmer son statut de protecteur, approfondissant la vassalisation du pays.

Bien que le Kazakhstan de Nazarbaïev n’ait jamais choisi de s’éloigner véritablement de la Russie comme l’a pu faire l’Ouzbékistan d’Islam Karimov (président de 1991 à 2016), cette crise permet à Poutine de resserrer encore la vis sur les orientations stratégiques d’Almaty – et de s’assurer un accès renforcé à ses hydrocarbures. Intégré à l’Union économique eurasiatique – pendant économique du projet eurasiatique – depuis 2014, le pays avait déjà démontré sa proximité économique et commerciale très forte avec Moscou dont la dépendance devrait encore s’accroître dans les années à venir. [11]

Initiée seulement quelques semaines après l’intervention au Kazakhstan, la guerre en Ukraine n’a très probablement pas été déclenchée par le succès militaire et symbolique en Asie centrale. En revanche, une fois son arrière-cour stabilisée et sécurisée, le maître du Kremlin avait les mains libres pour sa dernière pièce du puzzle. À cette heure-ci, il est beaucoup trop tôt pour analyser en profondeur la stratégie militaire russe en Ukraine et donc les conséquences de cette guerre. Si le Kazakhstan a perdu beaucoup en appelant la Russie à la rescousse, il est cependant impossible de savoir comment la dépendance politique vis-à-vis du Kremlin va s’affirmer dans les prochains mois et les prochaines années.

Notes :

[1] Politkovskaïa, A. Tchétchénie, le déshonneur russe (Buchet/Chastel, 2003), p. 116

[2] Perrin, C. “La modernisation des forces armées russes, source de défis pour les membres de l’OTAN”, Commission de la Défense et de la Sécurité (DSC) de l’OTAN 030/DSC20/2 (2020), p. 2. En valeur relative, il s’agit d’une somme aussi colossale que celle allouée au budget américain de la Défense (bien qu’en valeur absolue, le budget russe lui soit environ cinq fois inférieur).

[3] Ibid. p. 5

[4] Ibid. p. 14

[5] Ibid. p. 21

[6] Lefèvre, T. & Deleve. E. « Manifestations, intervention russe : tout comprendre à la crise au Kazakhstan en trois questions » (2022) France Interhttps://www.franceinter.fr/monde/manifestations-intervention-russe-trois-questions-pour-comprendre-la-crise-au-kazakhstan

[7] « Manifestations au Kazakhstan : retour sur une crise sans précédent » Amnesty International (2022) https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/kazakhstan-manifestations-retour-sur-une-crise-sans-precedent

[8] Ibid.

[9] Loukianov, F. « Moscou collectivise la sécurité de l’Asie centrale », Courrier International (2022) https://www.courrierinternational.com/article/geopolitique-moscou-collectivise-la-securite-de-lasie-centrale

[10] Op. cit. Lefèvre & Deleve

[11] Poïta, I. « Intervention russe au Kazakhstan, quelles conséquences pour Kiev ? », Courrier International (2022) https://www.courrierinternational.com/article/vu-dukraine-intervention-russe-au-kazakhstan-quelles-consequences-pour-kiev