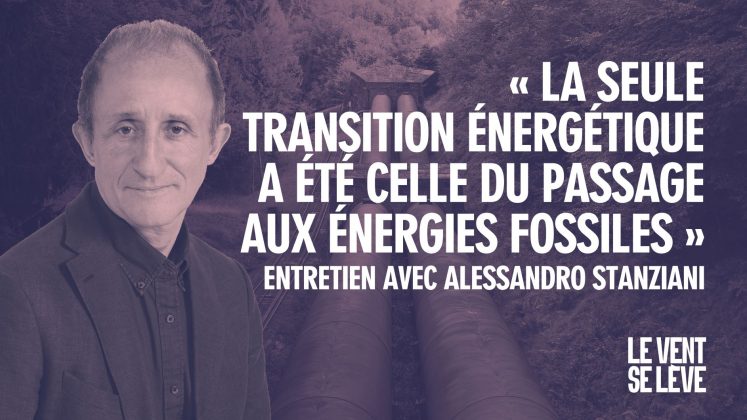

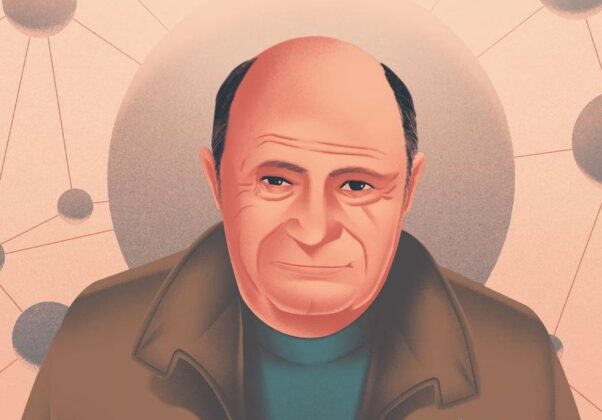

Le circuit agricole mondialisé provoque une pollution massive à l’échelle mondiale. Source massive d’émissions de gaz à effet de serre et de déplétion de la biodiversité, il ne fait nul doute que son fonctionnement doive être amendé. Pourtant, ces institutions modernes sont la résultante de processus historiques longs. Nous avons interrogé l’historien Alessandro Stanziani, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherches au CNRS, qui vient de signer Capital Terre aux éditions Payot. Dans cet ouvrage, il nous invite à penser le système globalisé par un prisme historique et économique. Entretien réalisé par Jules Brion et retranscrit par Dany Meyniel.

LVSL : Thomas Piketty, qui a préfacé votre livre, décrit votre approche comme étant éco-historique, en référence à la « socio-histoire » développée par l’historien Gérard Noiriel. Vous tentez ainsi de dresser un tableau complet des institutions d’antan pour mieux appréhender la situation contemporaine et orienter nos choix présents. Pourquoi une telle démarche est-elle pertinente selon vous ?

Alessandro Stanziani : J’ai jusqu’à présent essayé d’adopter des perspectives historiques pour en tirer des réflexions économiques. Il s’agissait de remettre en discussion certains lieux communs de la pensée économique en s’appuyant sur la diversité des expériences historiques, dans le temps comme dans l’espace (étude de mondes non européens en particulier).

En revanche, dans mon nouvel ouvrage, je m’attelle à reconstituer des dynamiques historiques et économiques sans renoncer pour autant à avancer des politiques économiques et des mesures politiques. J’ai beaucoup fréquenté les groupes d’historiens qui essaient de raisonner avec une rationalité non économique tout en critiquant l’orthodoxie économique. Certains essaient de trouver des mentalités économiques différentes que celles que nous connaissons. D’autres auteurs, comme Thomas Piketty, cherchent à montrer qu’indépendamment de la rationalité des acteurs, il peut y avoir des dynamiques économiques qui conduisent à des inégalités structurelles. J’ai essayé de faire un mélange des deux approches ; j’ai notamment insisté sur les différentes formes d’organisation agricole qui s’opposent à l’homo œconomicus. Je pense qu’il est également possible, par la multiplication d’attitudes économiques, d’identifier des politiques macro alternatives à celle de l’économie actuelle.

LVSL : Vous écrivez que, trop souvent, les variables environnementales ne jouent qu’un rôle marginal dans l’analyse et la description des institutions. Dans votre ouvrage, vous défendez plutôt la thèse selon laquelle les deux s’influent mutuellement. Pouvez-vous expliquer cette démarche ?

A.S. : Dans les schémas économiques orthodoxes, l’environnement est considéré comme une variable exogène (qui provient de l’extérieur d’un système, ndlr). J’ai d’abord essayé de rendre l’environnement endogène ; il peut en effet se modifier en fonction des politiques, des comportements économiques. À partir de ce constat, j’essaie de distinguer trois périodes historiques du capitalisme à l’intérieur desquelles il existe une relation particulière entre les institutions et l’environnement. C’est à partir de ces « trois capitalismes » que l’on peut mieux comprendre et appréhender nos relations avec l’environnement. Ma périodisation est un peu particulière, j’en ai bien conscience. Je passe en effet à travers des grandes coupures contemporaines, comme la révolution industrielle ou les révolutions politiques du tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. J’amorce l’idée qu’il existe un continuum entre le XIIe et la fin du XIXe siècle. Ensuite, la deuxième période va de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1970 tandis que la troisième période s’étale jusqu’à nos jours.

La première période se caractérise principalement par le rôle crucial du travail comme facteur de production. Contrairement aux idées reçues, le travail, plutôt que le capital, domine les économies européennes jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, surtout dans l’agriculture. Ce constat est a fortiori valable en dehors de l’Europe jusqu’au XXe siècle avancé. Le travail n’est pas seulement un facteur de la production, il est également une source d’énergie. Ce rôle a toujours été minimisé alors que jusqu’au milieu du XIXe siècle – y compris en Europe – le travail humain et animal représentait environ 60% de l’énergie utilisée. Néanmoins, le prix à payer pour ce rôle central du travail était qu’il demeurait contraint, soumis à un contrôle très strict de la part des maîtres, employeurs, chefs de famille et autorités. Les travailleurs n’avaient guère de droits, non seulement les serfs et esclaves partout répandus, mais également les « salariés », en réalité des sortes de domestiques soumis à des contraintes extrêmes.

Les contraintes environnementales différentes donnent vie à des institutions différentes

Ce monde de la contrainte et du travail n’était pourtant pas celui de l’autoconsommation. Ces sociétés agraires étaient certes soumises à des aléas climatiques, cependant les marchés y interviennent très tôt, pas seulement en Europe mais également en Asie, et ont un impact fondamental. Environnement et marché sont deux phénomènes intimement liés dès le XIIe siècle et pas juste de nos jours. Les disettes étaient déjà à cette époque le résultat conjoint de mauvaises récoltes et de spéculations marchandes.

Il existe bien entendu des spécificités environnementales entre l’Europe et d’autres régions mais ces dernières n’expliquent pas le soi-disant retard des autres continents. Ceux-ci ont, au contraire, un taux de croissance qui ne diffère pas fondamentalement du taux européen jusqu’au XIXe siècle. Ainsi, dans l’océan Indien, l’environnement se distingue par le rôle central de la mousson qui rend les activités économiques saisonnière. Des institutions comme la fiscalité, le recrutement, dépendent de la périodicité de la mousson ; ce n’est pas le cas en occident. Ces contraintes environnementales différentes donnent vie à des institutions différentes. On a souvent encensé l’Europe en affirmant que grâce à ses institutions, nous avons bénéficié de progrès techniques et d’innovations considérables. Prenons en particulier le cas des fleuves qui, dans les opinions courantes, auraient pu être aménagés grâce à cette action conjointe des institutions et du génie européen. Pourtant, les morphologies de la Tamise ou de la Seine sont fondamentalement différentes, ce qui rend difficilement navigables les fleuves himalayens, indiens ou chinois. Leurs cours violents, tributaires de la force du déneigement et des inondations changent assez souvent. Pour rendre navigable ces fleuves, il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle ; seulement à ce moment les connaissances techniques permettent d’en avoir raison. La relation entre environnement et technique est ainsi radicalement différente entre l’Asie et l’Europe et il est erroné d’expliquer la supériorité européenne dans ce domaine par ses institutions et ses prouesses techniques.

À partir de ce constat, comment se manifeste l’interrelation entre institutions et environnement ? Du XIIe au XIXe siècle, les grands empires sont essentiellement agraires et on peut imaginer qu’ils sont très fragiles face à une mauvaise récolte. Cette affirmation n’est pas erronée mais il faut éviter de tomber dans un déterminisme environnemental ; j’insiste au contraire sur le fait qu’il existe une interrelation forte entre institutions, marchés et environnement. Les marchés sont particulièrement importants pour éviter qu’une mauvaise récolte, même dans un empire agraire, ait un impact majeur. La société doit intervenir, de fait il n’est pas inévitable qu’une mauvaise récolte provoque nécessairement une famine. En Europe comme en Asie, on a mis en place des institutions, notamment des réserves céréalières sur l’année. Les communautés locales organisent ces réserves pour faire face aux mauvaises récoltes dans une logique économique qui n’est pas celle du profit mais de celle du « juste prix ». On récupère alors une partie de la récolte sur la base de principes éthiques, religieux et redistributifs et on la garde pour faire face à l’aléa climatique. Ce n’est pas un hasard si ces réserves commencent à être complètement détruites à partir du XIXe siècle. Ce phénomène montre la place que prend le profit lors de la révolution industrielle.

L’étude des variables environnementales permet également de comprendre et d’analyser des événements climatiques passés

L’étude des variables environnementales permet également de comprendre et d’analyser des événements climatiques passés. On a découvert depuis une dizaine d’années que la combinaison de mauvaises récoltes et de la petite glaciation ont provoqué nombre de révoltes paysannes partout en Europe, en Asie et en Afrique. Ainsi, la crise de l’Empire Ming remplacé par les Mandchous (des Mongols) correspond précisément à la période de la petite glaciation. À cette même époque, au XVIIe siècle, les révoltes qualifiées de révolutions paysannes en Europe sont en réalité liées à ces changements climatiques, auxquels s’ajoutent, comme d’habitude, les spéculations marchandes.

Qu’est-ce qui change après 1870 ? Les géographes ont montré qu’il commence à y avoir des dérèglements climatiques importants à partir de la fin du XIXème, en lien direct avec l’accélération et l’usage des énergies fossiles. Les lignes commencent à se modifier, avec un impact général fort en Europe, comme aux Amériques, en Afrique et en Asie. Le problème est que ces dérèglements climatiques s’ajoutent au colonialisme qui a provoqué une destruction des réserves de céréales sur lesquelles s’appuyaient ces sociétés. Une spéculation mondiale commence à se mettre en place à ce moment sur les céréales, notamment lors de mauvaises récoltes.

Les colonisateurs commencent à détruire tout ce qui s’apparente à des mouvances locales, prétextant qu’elles n’étaient pas assez efficaces. Les famines empirent nettement, notamment dans le Sud. Elles ne sont pas juste le résultat d’une mauvaise météo, mais de l’action conjointe d’un premier réchauffement climatique et des pratiques prédatrices des colonisateurs européens. Certains parlent pour cette époque de génocides coloniaux. Encore moins connu, la crise de 1929 ne se résume pas à des krachs boursiers, mais elle s’accompagne de sécheresses, d’inondations sur fond de spéculations globales qui frappent certaines régions d’Afrique et d’Asie au début des années 1930.

Après les années 1970, le néolibéralisme s’installe dans le Nord et on assiste à une destruction des institutions locales dans le Sud, lors de la décolonisation. Les impacts économiques sont accentués par cette interrelation entre institutions entre environnement. Ainsi, les institutions locales et villageoises sont détruites, alors même que les écosystèmes locaux sont bouleversés et que, du fait de la globalisation, les spéculations mondiales portent non seulement sur les céréales, mais aussi sur les terres. Le pire est que des spéculations mondiales portent sur des denrées virtuelles, des céréales qui ne voient jamais le jour, mais qui s’échangent et font flamber les prix au profit de quelques spéculateurs et multinationales, et aux frais de millions de petits consommateurs. L’environnement joue donc un rôle, cependant ce rôle constitue le résultat de siècles de capitalisme inégalitaire, s’appuyant sur des institutions censées justement favoriser les plus forts.

LVSL : Vous consacrez justement une large part de votre ouvrage à évoquer le système de colonisation qui se met en place par les Européens dès le XVIe siècle. Quelles ont été selon vous les conséquences de ce système sur le fonctionnement et l’organisation de l’agriculture moderne ?

A.S. : Le système colonial se met vraiment en place à partir du XIXe siècle et se prolonge sous différentes formes jusqu’à nos jours. Les colonisateurs ont essayé d’imposer certaines cultures là où elles étaient inutiles, comme en Inde où est produit l’indigo. De même, les Anglais ont essayé de faire pousser et de développer du blé plutôt que du riz en Inde pour pouvoir mieux contrôler le pays. Ces transformations ont provoqué de graves destructions des écosystèmes. Dès le début du XXe siècle, les Américains ont tenté d’implanter en Afrique leur propre variété de maïs en détruisant les cultures locales. Ensuite, au XXe siècle, c’est l’essor en laboratoire de ce qu’on appelle les semences hybrides. Ces espèces hybrides, protégées par des brevets, permettent aux pays du Nord d’avoir un contrôle total sur l’agriculture. Même la France a dû accepter l’importation d’essences hybrides aux Américains lors de la ratification du plan Marshall.

Le problème majeur avec les semences hybrides – outre le fait qu’elles doivent être renouvelées au bout de deux ans – est qu’elles nécessitent une quantité énorme de fertilisants chimiques. Ce même procédé a été exporté d’abord des États-Unis vers l’Europe et ensuite de tous les pays du Nord vers les pays du Sud à partir de la fin des années 1970.

LVSL : D’aucuns plaident pour la mise en place d’une transition énergétique, notamment au sein du système agricole, afin de se détacher de notre dépendance aux énergies fossiles. Qu’est-ce qu’une approche historique peut apporter à ce propos ?

A.S. : Avant de commencer l’ouvrage, je lisais avec attention les travaux de Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil. Ces derniers soulignent qu’il n’y a jamais eu de véritable transition énergétique. En effet, il y a eu au fil des siècles des superpositions : le charbon s’ajoute à l’utilisation de bois, puis le nucléaire ou le pétrole s’y superposent. Selon leur point de vue, la transition énergétique n’a jamais existé.

J’adhère à leur propos mais il me semble que nous pouvons pousser l’analyse plus loin. Selon moi, la seule véritable transition énergétique à laquelle nous avons assisté sur mille ans est le passage du travail aux énergies fossiles. Nombre de travaux historiques mettent en évidence qu’en Europe, jusqu’au milieu du XIXe siècle, le travail animal et humain représente 60% de l’énergie utilisée. Dans le Nord, le travail commence à péricliter comme source d’énergie lors de la deuxième révolution industrielle, à la fin du XIXe siècle, et baisse ensuite drastiquement tout au long du XXe siècle. Les pays du Sud ont continué à utiliser le travail comme source d’énergie jusqu’aux années 1970. Des machines et des fertilisants chimiques sont ensuite introduits et on assiste à des exodes massifs des campagnes vers les villes et les bidonvilles.

Cette approche permet de remettre en perspective notre utilisation de l’énergie. On n’a jamais remplacé une énergie par une autre, il n’y a eu que des superpositions. Seulement, tant que le travail était central, il s’agissait d’un travail contraint, où le salarié avait très peu de droits. Ensuite, avec la libération du travail, l’énergie fossile s’est imposée. Que nous reste-t-il à faire aujourd’hui ? Sans aucun doute, je ne souhaite pas un retour à l’esclavage ; nous n’avons pas besoin non plus de toute l’énergie que nous utilisons. Je ne souhaite pas revenir à un état franciscain mais il est important d’interroger les surconsommations dans notre société. De ce point de vue-là, je considère qu’une taxation sur la consommation de luxe pourrait constituer une des mesures pour l’environnement et contre les inégalités. Je pense que nous avons beaucoup de mal à réguler et à réduire l’énergie que nous consommons. Il nous incombe de refiscaliser, à savoir taxer les entreprises, les riches, les produits de luxe mais pas l’essence, ça je n’y crois pas un instant… Les gilets jaunes avaient totalement raison, nous n’avons pas besoin d’impôts régressifs mais bien d’impôts progressifs.

Des débats subsistent quant à la mise en place de cette réduction de nos consommations. Certains s’interrogent sur la pertinence de garder un parc nucléaire tandis que d’autres restent critiquent des stratégies énergétiques renouvelables. Selon moi, il est important de renverser cette démarche. Tant que l’on se pose la question de savoir si le nucléaire est une solution aux problèmes environnementaux, on ne remet pas en question notre système de production/consommation. J’ajoute que la question de l’usage de l’énergie et de l’hyperconsommation est indissociable de celle des inégalités. Les inégalités expliquent et alimentent ultérieurement l’hyperconsommation, la production en excès et la destruction de notre planète.

LVSL : Vous montrez avec brio qu’un nombre restreint de multinationales contrôle une large part du système agricole mondial. De même, vous analysez que, depuis les années 2000, des banques d’investissements comme la Deutsch Bank ou Morgan Stanley spéculent sur le prix des denrées alimentaires. Quelles sont les conséquences d’une telle hégémonie du privé sur le secteur agricole mondial ?

A.S. : Comme nous l’avons vu, les spéculations et les marchés spéculatifs existent depuis le XIIe siècle au moins. Pourtant, les spéculations massives et sans frein n’ont été légitimées que tardivement, à la fin du XIXe siècle. Les spéculations sur les denrées, sur les terres, ont été autorisées dès les années 1980, comme je l’ai montré dans mon ouvrage Rules of exchange (Cambridge, 2012). En France, le décret Chirac de 1986 a ouvert les vannes de la spéculation. On a des spéculations sur des denrées qui n’existent même pas, on achète et on vend des denrées virtuelles, et cela cause une flambée extraordinaire des prix. Cette inflation n’est liée a priori à aucune pénurie mais bien à des spéculations.

Je trouve qu’on focalise excessivement notre attention sur les bourses des valeurs et que l’on oublie le fait que la plupart des conflits internationaux spéculatifs se font pour ces marchandises, les matières premières et les denrées alimentaires. Ces spéculations provoquent des inégalités non seulement à l’échelle mondiale Nord/Sud mais également à l’intérieur des pays.

Je préconise l’interdiction totale de la bourse de ces marchandises, mais aussi les spéculations sur les terres. Je ne veux plus voir des multinationales qui achètent la moitié d’un pays africain. C’est encore une question d’institutions…

LVSL : Pouvez-vous nous parler des conséquences d’une telle hégémonie du privé sur la standardisation du vivant ?

A.S. : Vers la fin du XIXe siècle, les travaux de Mendel permettent de faire des études pour sélectionner les semences. On se rend compte à ce moment qu’il est possible de créer des brevets sur ces semences et donc de privatiser le vivant et d’en contrôler les marchés. Il est urgent de relocaliser l’agriculture et, comme l’on peut avoir des médicaments et des logiciels « libres », donc sans brevets, avoir des semences « libres » dont l’accès est garanti à tous. Les semences doivent devenir un patrimoine de l’humanité, libres de droits.

Cela implique de modifier aussi les règles de la recherche : je connais parfaitement les pressions qu’exercent nos ministres sur la recherche publique pour nous inciter à mettre en place une coopération avec le privé. Cependant, contrairement à ce qu’on raconte, ce n’est pas le privé qui aide le public, mais, au contraire, le privé qui a recours aux infrastructures du public pour déposer des brevets. Il faut que la recherche redevienne publique, surtout dans le domaine agronomique.

NDLR : Pour en savoir plus sur la privatisation du vivant, lire sur LVSL l’article de Baptiste Detombe : « Standardisation du vivant : une menace pour l’Humanité ».

LVSL : De même, vous demeurez critique vis-à-vis des plans de développement mis en place par des entreprises comme Rockfeller ou par de riches philanthropes comme Bill Gates. Pourquoi adopter une telle posture ?

A.S. : Ce qui a été proposé aux pays du Sud jusqu’à maintenant a provoqué des faillites considérables. Tous les plans de développement après la Seconde Guerre mondiale ont consisté à exporter vers les pays du Sud des méthodes, des semences, des machines, des fertilisants qui ont fait avant tout le bonheur des multinationales du Nord. À court terme, ces solutions semblaient résoudre les problèmes de famine et de faim. À moyen et à long termes, elles ont juste détruit les écosystèmes sans résoudre pour autant les questions d’inégalité et de faim dans le monde.

La philanthropie et l’État social sont vraiment incompatibles, c’est l’un ou l’autre

Il en va de même pour la philanthropie : cette dernière et l’État social sont vraiment incompatibles, c’est l’un ou l’autre. En effet, il existe de nouvelles politiques de développement qui, comme sait très bien le faire Bill Gates, s’appuient sur la philanthropie. De mon point de vue c’est vraiment une fausse piste parce que la philanthropie émerge au moment où l’État social et économique s’effondre. Les mêmes acteurs qui critiquent l’intervention de l’État, parce qu’ils ont besoin de développer leurs multinationales, relégitiment la philanthropie qui était auparavant centrale dans plusieurs sociétés européennes avant la création de l’État providence. Ces mêmes philanthropes utilisent ces plans de développement pour défiscaliser leurs profits. Ils proposent également des « politiques vertes » particulières qui permettent aux entreprises multinationales du Nord de payer leur pollution en plantant des forêts dans les pays du Sud. Ces politiques sont d’une extrême violence : dans les pays du Sud, on commence désormais à expulser des producteurs locaux de leurs terres avec l’idée que même la cueillette ou les chasseurs traditionnels ne respectent pas l’environnement.

NDLR : Pour en savoir plus sur les politiques vertes menées par différentes organisations non gouvernementales, lire sur LVSL l’entretien réalisé avec Guillaume Blanc par Tangi Bihan : « Aux origines du colonialisme vert ».