Le recours aux tribunaux d’arbitrage par les multinationales tend à se massifier depuis une décennie. Ils permettent à ces entreprises d’attaquer les États en justice sur la base du non-respect d’un traité d’investissements. Ces mécanismes mettent en péril la souveraineté des États du Sud, et permettent souvent au gouvernements du Nord de négocier avec eux dans une situation d’asymétrie. Néanmoins, les pays du Nord eux-mêmes ne sont pas à l’abri de procès intentés par les multinationales. Par Simon-Pierre Savard-Tremblay, auteur de Despotisme sans frontières. Les ravages du nouveau libre-échange (Montréal, VLB Éditeur, 2018) et docteur de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

Le libre-échange est une idéologie qui prétend ne pas en être une, une politique qui se camoufle dans l’apolitisme. On a dit qu’au-delà de l’hégémonie des grandes entreprises, le libre-échange est le règne de l’expert. L’espace de décision politique se retrouve confiné, les gouvernants étant tenus de gérer et d’administrer les choses économiques dans un cadre prédéfini et orienté.

Le recours à l’expertise, à l’argument d’autorité, justifie son congé de participation au débat démocratique. Nous assistons là au divorce consommé entre le savant et le politique. Nos sociétés devraient donc être régies par le calcul rationnel, comme si la gouvernance pouvait être une science exacte, comme si l’avenir des collectivités pouvait être légitimement déterminé par des algorithmes. La culture du secret dans laquelle se déroulent les négociations des traités de libre-échange est un signe éloquent de cette « expertocratie ». On l’a vu : les discussions sur le libre-échange ne traitent plus du « pourquoi », mais du « comment ». La classe politique est si unanime – ses déclarations contre ceux qui affichent leur scepticisme nous l’indiquent – qu’elle est toute prête à remettre, clés en mains, une partie de ses responsabilités à des techniciens sans mandat démocratique.

L’expert mobilisé n’est pas que l’économiste qui a érigé le libre-échange en absolu. Le juriste détient une position prépondérante dans le régime. On utilise fréquemment l’expression « gouvernement des juges » pour désigner la judiciarisation du politique, c’est-à-dire la confiscation de certaines décisions normalement réservées aux élus, au profit des tribunaux. Le libre-échange est aussi, à l’échelle supranationale, un gouvernement des juges.

En essayant de lire ces volumineux traités, on constate immédiatement qu’ils sont rédigés dans un langage inaccessible au non-initié, truffés de termes techniques opaques et de références nombreuses à d’autres accords et à des notions juridiques absconses. Les conflits sont d’autant plus difficiles à trancher pour le profane que des efforts de traduction sont exigés. En revanche, certains chapitres, comme ceux qui concernent l’environnement, sont fréquemment des condensés de bons sentiments, sans exigences concrètes. Nul risque d’astreinte pour un signataire pollueur : les mécanismes de contrôle prévus sont presque toujours consultatifs ou non contraignants, contrairement à ceux s’appliquant aux investissements.

“Le concept d’arbitrage investisseur/État prend ici un rôle important. L’idée est encore de neutraliser l’État, qu’il est aujourd’hui plus facile que jamais de poursuivre en justice.”

Le concept d’arbitrage investisseur/État prend ici un rôle important. L’idée est encore de neutraliser l’État, qu’il est aujourd’hui plus facile que jamais de poursuivre en justice. En 1998, l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) a échoué. L’AMI aurait favorisé la remise en question la souveraineté nationale en permettant aux investisseurs de renverser bon nombre de lois touchant notamment aux régions les moins développées, à l’emploi et à l’environnement.

L’AMI permettait aussi à l’«investisseur» de poursuivre les gouvernements lorsque ceux-ci pratiquaient le « protectionnisme ». Un État pouvait aussi être tenu pour responsable pour toute pratique nuisant à l’activité d’une entreprise. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le caractère flou de cette prescription ouvrait la porte aux abus en tout genre. On a dès lors pu pousser un grand soupir de soulagement à l’enterrement de l’AMI, qui n’était pas avare en dispositions dangereuses. Il ne faut pas se réjouir trop vite. La prééminence des intérêts des transnationales au détriment des lois des États est présente dans presque tous les accords de libre-échange. L’AMI n’était qu’un projet de généralisation à l’ensemble des pays de l’OCDE d’un pan de l’ALENA, lequel a par la suite été imité dans presque tous les traités.

Le chapitre XI de l’Accord de libre-échange nord-américain, signé par les États-Unis, le Canada et le Mexique en 1994, visait à protéger les investisseurs étrangers de l’intervention de l’État. L’article 1110 stipule qu’« Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d’une autre Partie, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation d’un tel investissement. » Qu’entend-on par « équivalant à l’expropriation » ? Cet article, comme la plupart des dispositions visant à protéger les investisseurs étrangers, comporte le risque d’être applicable à tout règlement de nature économique portant préjudice aux profits privés. Est-ce la voie ouverte au démantèlement des politiques nationales ? Chose certaine, il devient de plus en plus ardu pour un État de légiférer sur des questions liées, par exemple, à la justice sociale, à l’environnement, aux conditions de travail ou à la santé publique ; si telle ou telle société transnationale se croit lésée, elle a un recours.

L’« investissement » dans ce type d’accords dénote une vision hautement financiarisée de l’économie où « investir » peut n’être qu’une transaction de fin d’après-midi sur internet. L’OCDE définit ainsi l’investissement international direct : “un type d’investissement transnational effectué par le résident d’une économie […] afin d’établir un intérêt durable dans une entreprise […] qui est résidente d’une autre économie que celle de l’investisseur direct. L’investisseur est motivé par la volonté d’établir, avec l’entreprise, une relation stratégique durable afin d’exercer une influence significative sur sa gestion. L’existence d’un «intérêt durable» est établie dès lors que l’investisseur direct détient au moins 10% des droits de vote de l’entreprise d’investissement direct. L’investissement direct peut également permettre à l’investisseur d’accéder à l’économie de résidence de l’entreprise d’investissement direct, ce qui pourrait lui être impossible en d’autres circonstances“.

Un litige commercial est généralement long, et par conséquent très lucratif pour les cabinets d’avocats. Un document de deux organisations non gouvernementales a montré tout l’intérêt des grands cabinets spécialisés dans le droit commercial à se lancer dans des litiges complexes. Le ralentissement des ententes multilatérales n’a rien changé au fait que plus de 3000 traités bilatéraux sur la protection des investissements existent actuellement dans le monde.

J’ai dressé une courte liste de poursuites commerciales subies par des États. Toutes ne sont pas causées par l’ALENA, plusieurs pays ici n’en étant pas membres. Maissi l’ALENA est le premier accord à avoir inclus un tel mécanisme dit « règlement des différends investisseur-État » (RDIE), il a été copié dans presque tous les traités de libre-échange. La liste est loin d’être exhaustive (il y a des centaines de poursuites en cours), mais ces exemples me semblent parlants :

En 1997, le Canada a décidé de restreindre l’importation et le transfert de l’additif de carburant MTM, soupçonné d’être toxique. Ethyl Corporation a poursuivi le gouvernement canadien en vertu de l’ALENA pour lui arracher des excuses… et 201 millions de dollars.

En 1998, S.D. Myers Inc. a déposé une plainte contre le Canada pour son interdiction, entre 1995 et 1997, de l’exportation de déchets contenant des BPC, des produits chimiques synthétiques employés dans l’équipement électrique extrêmement toxiques. Le Canada a perdu devant le tribunal constitué sous l’ALENA, qui a accordé 6,9millions de dollars canadiens à S.D Myers en dommages et frais.

En 2004, en vertu de l’ALENA, Cargill a obtenu 90,7 millions de dollars américains du Mexique, reconnu coupable d’avoir créé une taxe sur certaines boissons gazeuses – lesquelles sont à l’origine d’une grave épidémie d’obésité au pays.

En 2008, Dow AgroSciences dépose une plainte suite à des mesures adoptées par le Québec pour interdire la vente et l’utilisation de certains pesticides sur les surfaces gazonnées. Le cas a été l’objet d’un règlement à l’amiable, impliquant la « reconnaissance » par le Québec que les produits en question ne sont pas risqués pour la santé et l’environnement si les instructions sur l’étiquette sont suivies à la lettre.

En 2009, l’entreprise Pacific Rim Mining poursuit, pour perte de profit escompté, le Salvador, qui ne lui a pas octroyé de permis pour exploiter une mine d’or parce qu’elle n’était pas conforme aux exigences nationales. En 2013, OceanaGold a racheté Pacific Rim et a continué la poursuite. En 2016, le Salvador a finalement eu gain de cause, mais la poursuivante ne lui paye que les deux tiers de ses dépenses de défense. Les 4millions de dollars américains perdus, dans un pays qui en arrache, auraient bien pu servir à des programmes sociaux.

En 2010, AbitibiBowater avait fermé certaines de ses installations terre-neuviennes et mis à pied des centaines d’employés, ce à quoi le gouvernement de la province avait répondu en reprenant l’actif hydroélectrique. N’acceptant pas cette intervention, AbitibiBowater a alors intenté une poursuite de 500 millions de dollars. Pour éviter un long conflit juridique, Ottawa a offert 130 millions à l’entreprise. Rien que ça.

“Les transnationales n’ont pas toujours gagné ces poursuites, mais celles-ci se multiplient. Les États doivent fournir les ressources financières et techniques pour assurer leur défense. Ce mécanisme dit « investisseur-État » est à sens unique : l’État est toujours défendeur, la multinationale, toujours demanderesse.”

La même année, Mobil Investments Canada Inc. et la Murphy Oil Corporation ont poursuivi le Canada à cause de nouvelles lignes directrices exigeant que les exploitants de projets pétroliers extra-côtiers versent un certain pourcentage de leurs revenus à la recherche et au développement, et à l’éducation et à la formation, à la province de Terre‑Neuve-et-Labrador. Les deux compagnies ont estimé que leurs investissements subiraient d’importantes pertes. En 2012, le tribunal constitué sous l’ALENA leur a donné raison, accordant de surcroît 13,9millions de dollars canadiens à Mobil et 3,4millions à Murphy en dommages.

Toujours en 2010, Tampa Electric a obtenu 25 millions de dollars du Guatemala, qui avait adopté une loi établissant un plafond pour les tarifs électriques. La plainte, qui remontait à l’année précédente, était faite en vertu de L’accord de libre-échange Amérique centrale-États-Unis.

En 2012, le groupe Veolia a poursuivi l’Égypte devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), affilié au Groupe de la Banque mondiale, à cause de la décision du pays d’augmenter le salaire minimum. En 2016, Veolia s’en prenait devant le CIRDI à la Lituanie pour ne pas avoir reconduit un contrat avec elle. De graves soupçons de corruption et de pots-de-vin planaient sur la concession.

La même année, la compagnie énergétique Vattenfall a poursuivi l’Allemagne devant le CIRDI, suite à la décision du pays de renoncer au nucléaire d’ici 2022.

Toujours en 2012, la compagnie WindstreamEnergya contesté le moratoire ontarien sur l’exploitation de l’énergie éolienne en mer. L’Ontario estimait que les recherches scientifiques nécessaires n’avaient pas encore été réalisées, et que Windstream n’avait pas mis en place de stratégie digne de ce nom. En 2016, le tribunal constitué sous l’ALENA a donné raison à Windstream. L’Ontario lui a versé les 25,2millions de dollars canadiens en dommages.

Et c’est aussi dans cette année 2012 décidément chargée en litiges que le Sri Lanka a été condamné par le CIRDI à verser 60 millions de dollars à la Deutsche Bank à cause de changements apportés à un contrat pétrolier.

En 2013, la compagnie Lone Pine Resources a annoncé sa volonté de poursuivre Ottawa à cause du moratoire québécois sur les forages dans les eaux du fleuve Saint-Laurent.

En janvier 2016, le Parlement italien a voté en faveur d’une interdiction des forages à une certaine distance de sa côte. Rockhopper Exploration, entreprise pétrolière et gazière britannique, souhaitait développer un projet d’extraction dans les Abruzzes. La compagnie avait obtenu en 2015 une première autorisation pour exploiter le gisement. Cependant, le vote de janvier 2016 a changé la donne et Rockhopper Exploration a finalement essuyé un refus des autorités italiennes. L’entreprise poursuit donc désormais l’État italien pour obtenir une importante compensation financière.

Il est à noter que plusieurs des compagnies poursuivantes étaient, dans les faits, des entreprises issues du pays qu’ils attaquaient. Comment ont-elles pu se présenter comme des investisseurs étrangers ? Plusieurs tours de passe-passe sont possibles. Dans le cas, par exemple, d’Ethyl Corporation, elle est une entreprise américaine constituée conformément aux lois de l’État de la Virginie, mais est l’actionnaire unique d’Ethyl Canada Inc., constituée en vertu des lois ontariennes. Quant à AbitibiBowater, dont le siège social est à Montréal, elle s’est incorporée dans l’État du Delaware, un paradis fiscal.

Les transnationales n’ont pas toujours gagné ces poursuites, fort heureusement, mais celles-ci se multiplient. Les États doivent fournir les ressources financières et techniques pour assurer leur défense. Ce mécanisme dit « investisseur-État » est à sens unique : l’État est toujours défendeur, la multinationale, toujours demanderesse. Selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement datant de 2013, les États ont gagné ces poursuites dans 42 % des cas, contre 31 % pour les entreprises. Les autres différends ont fait l’objet d’un règlement à l’amiable entre les parties. Les poursuivants ont ainsi pu faire contrer la volonté politique des États, en totalité ou partiellement, dans 58 % des cas.

Ces chiffres négligent cependant un facteur important, celui de la pression que les clauses de protection des investisseurs font peser sur les États, qui renoncent d’emblée à certaines politiques par crainte de se retrouver devant les tribunaux.

Dans une conférence donnée en 2017, Martine Ouellet, qui a été la ministre des Ressources naturelles du Québec de 2012 à 2014, confiait que « dans les ministères, ils s’empêchent de faire des choses par peur d’être poursuivis, […] ils s’autocensurent à cause des accords »”

Dans une conférence donnée en 2017, Martine Ouellet, qui a été la ministre des Ressources naturelles du Québec de 2012 à 2014, confiait que « dans les ministères, ils s’empêchent de faire des choses par peur d’être poursuivis, […] ils s’autocensurent à cause des accords ». Un rapport pour la Direction générale des politiques externes de l’Union européenne questionnait par ailleurs en 2014 l’effet de dissuasion des mécanismes investisseurs-États sur le choix des politiques publiques.

Prenons un exemple. En 2012, l’Australie a imposé le paquet de cigarettes neutre, interdisant donc à ce qu’on y appose un logo. La compagnie de produits du tabac Philip Morris International, qui avait aussi poursuivi l’Uruguay en 2010 pour ses politiques en matière de tabac, a alors intenté une poursuite contre l’État australien en s’appuyant sur un traité entre Hong Kong et l’Australie. Craignant d’être elle aussi victime de tels recours judiciaires, la Nouvelle-Zélande a suspendu l’entrée en vigueur de la politique du paquet neutre. Au Royaume-Uni, le premier ministre David Cameron a, quant à lui, reporté le débat sur la question, attendant que le verdict de la poursuite contre l’Australie soit rendu. Les cigarettières ont aussi menacé la France, en 2014, de lui réclamer 20 milliards de dollars advenant une politique similaire à celle de l’Australie. Il a fallu attendre trois ans pour que le paquet neutre entre en vigueur dans l’hexagone.

Les transnationales sont parfois plus puissantes que les gouvernements ; si les volontés et la sécurité des peuples nuisent à leurs profits, on les écarte ! C’est conforme à la doctrine néolibérale : pour que le capital soit intégralement mobile, il faut que les investisseurs jouissent d’une forte protection légale. Par conséquent, on assigne aux souverainetés nationales un périmètre d’action précis et limité, et des mesures disciplinaires sont prévues si elles sortent de ces ornières.

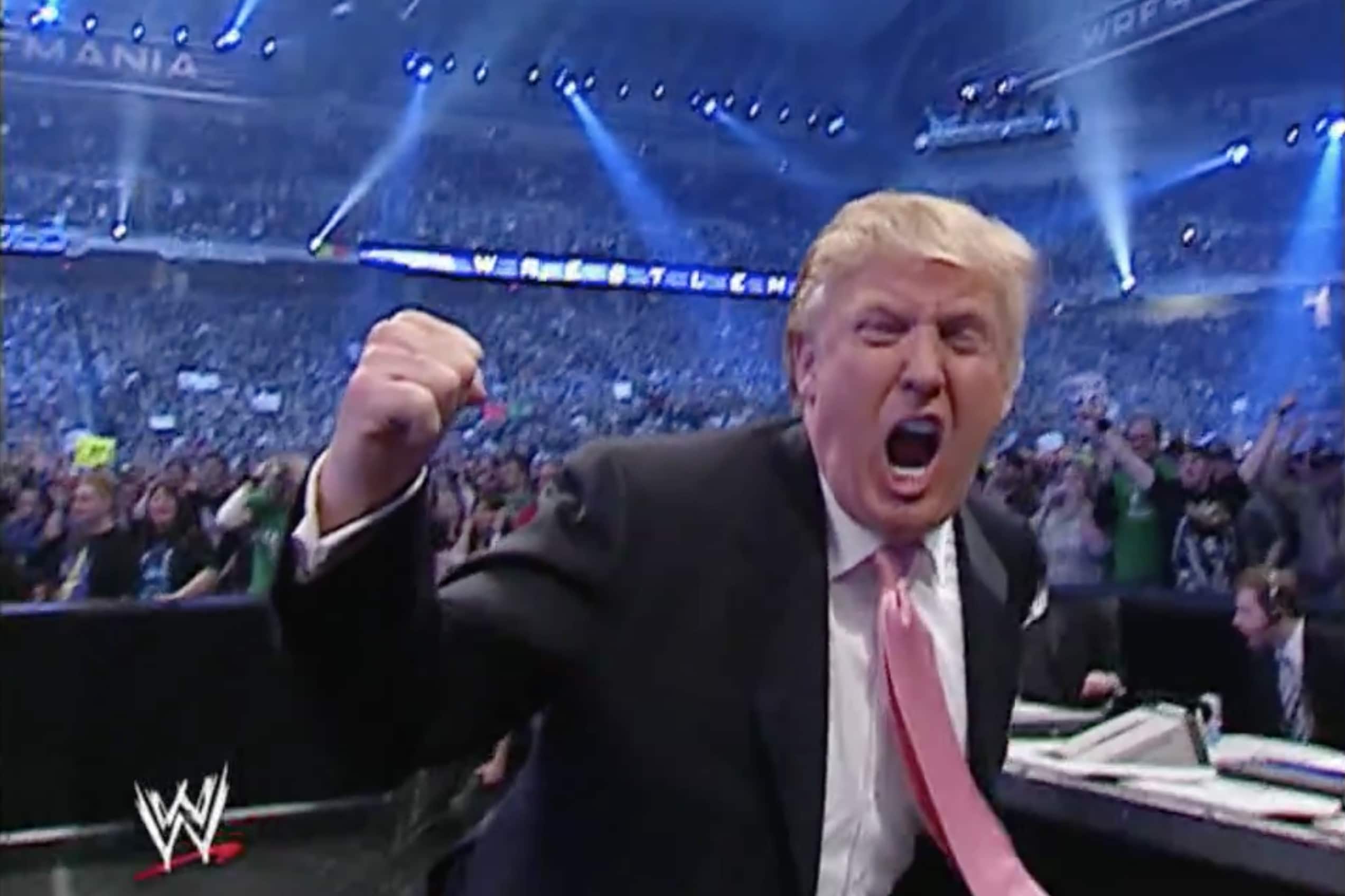

giner que l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et l’ensemble des pays alliés du Golfe Persique n’auront d’autre choix que de céder, comme le Qatar l’a déjà fait à hauteur de 10 milliards. Les firmes transnationales américaines possèdent de leur côté un tiers desdits capitaux et devraient également subir les pressions du nouveau gouvernement.

giner que l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et l’ensemble des pays alliés du Golfe Persique n’auront d’autre choix que de céder, comme le Qatar l’a déjà fait à hauteur de 10 milliards. Les firmes transnationales américaines possèdent de leur côté un tiers desdits capitaux et devraient également subir les pressions du nouveau gouvernement.